自然语言机器处理的发展与“语义学转向”

2017-04-26赵小娜高新民

赵小娜 高新民

前沿聚焦

自然语言机器处理的发展与“语义学转向”

赵小娜 高新民

自然语言机器处理是应用语言学和人工智能研究中最重要也最为活跃的一个研究领域,已有的自然语言处理理论虽然取得了不小进步和成果,但为了推进我们的研究,使之实现真正质的飞跃,我们仍有必要经常向我们自身的智能 “回归”,通过将对人工智能的认识与对真实智能的认识进行比较,一方面深化对我们自身的认识,另一方面又以之为镜,反观我们的自然语言处理理论和实践。我们必须经常不断地进行这样的回归,而这样的回归也不会有一个终点。

自然语言;机器处理;语义学转向

自然语言机器处理是AI研究中最重要也最为活跃的一个研究领域,其最终目标是在弄清人类自然语言理解和生成的奥秘的基础上,让机器模拟、延伸和拓展甚至超越这种能力。卡特 (M.Carter)说:“人工智能发展中面临的最有意义、最困难的计算问题也许是自然语言的理解与产生问题。”①尽管这是一个最为困难的研究课题,但也陆续取得了一些可喜的成果。如:加拿大蒙特利尔大学开发的与天气预报有关的英法机译自动播报系统;与图像识别相关的计算机自动用自然语言报告比赛的系统;以及计算机充当自动阅读家庭教师等等。现今尽管人们在自然语言的机器处理上取得了一定的成绩,但按严格的语义性标准,即使是最好的自然语言处理系统,仍只停留在哲学家们所说的句法机水平之上,而人作为自然语言处理系统则既是句法机,又是语义机。因此AI的自然语言处理仍是一个聚讼纷纭的研究领域。

一、自然语言机器处理研究的兴起与基本进程

自然语言处理这一AI研究领域的任务就是建造能模拟人类语言能力的机器系统。人类的语言能力包括两方面,一是对输入的书面或口头语言进行理解,二是生成作为反应的语言表达式。相应地,自然语言处理也有两大研究课题,一是研究自然语言理解,二是研究其生成。从语义学的角度说,前者要解决的问题是如何完成从文本到意义的映射,后者要解决的是如何完成从意义到文本的映射。在两者之中,前者最为重要,处于基础地位,因为要生成语言无疑离不开理解。同时,前一任务比后一任务要难解得多。D.Jurafsky等人说: “语言的生成比语言的理解更容易一些,……正因为如此,语言处理的研究集中于语言理解。”②其原因在于:自然语言有多义性、上下文相关性、整体性、模糊性、合成性、产生性、与环境的密切相关性等特点。就人来说,不管是语言理解,还是语言生成,都必然涉及到三个方面,即语言表征、语法表征和语义表征。例如要说出语句,就涉及到这三个方面的表征传递,即先要有交流的意向,有意思想传达出去,然后要考察用什么样的词、句法结构去表达,进而用什么样的声音去表达。既然如此,自然语言处理的两大领域也都要研究这三个方面的理论和技术问题。传统的计算主义从动机上说也注意到了这三方面,只是在效果上未能真正涉及到语义性。它认为,它可以用计算术语说明人的语言理解和生成过程。因为人的言语行为不过是一个由规则控制的过程,同理,让机器完成语法判断也是可能的,因为产生语法判断的机制可以从计算上实现③。

在人类认识和改造世界的活动中,自然语言处理是名副其实的新生事物,人们对它的关注充其量只有六七十年的时间。大致来说,它经历了三个发展阶段。一是40年代末至50年代初的萌芽时期。其重点是研究人机对话。但由于人们对人机对话的理解过于肤浅,因此以失败告终。二是60年代的初步发展时期,研究的主要成果是形成了关键词匹配技术,建立了以此为基础的语言理解系统。这种系统的优点是:允许输入句子不规范。但其缺点也是明显的:它忽视了非关键词和语义及语法的作用,因此对句子理解的准确性极差。三是70年代,出现了以句法—语义分析技术为基础的系统。这一研究所用的方法是基于规则的方法,即将理解自然语言所需的各种知识用规则的形式加以表达,然后再分析推理,以达到理解的目的。这一方法在语言分析的深度和难度上较以前有较大进步,事实上也获得了积极的成果,如产生了一些句法—语义分析系统:LUNAR,SHRDLU和MARGIE等。

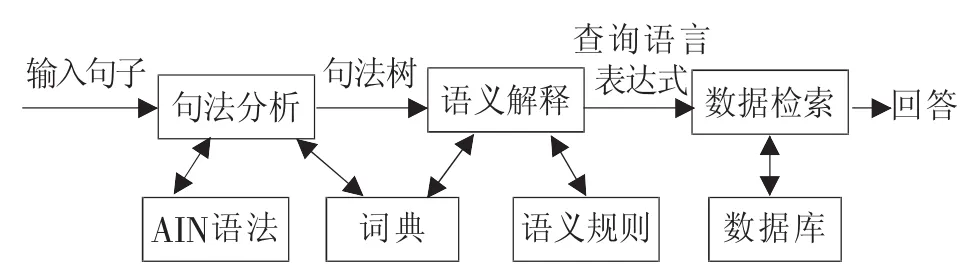

LUNAR是由美国BBN公司伍兹 (W.Woods)于1972年设计的一个允许用英语与计算机数据库进行对话的人机接口。它由三个模块组成,即句法分析、语义解释和数据检索。里面的资源有:ATN语法、词典、语义规则和一个数据库。如图所示:

MARGIE系统是由尚克 (R.Schank)与学生一道于70年代在斯坦福大学的人工智能实验室研制出的一个系统,也是塞尔中文屋论证所针对的主要矛头。MARGIE是Meaning Analysis,Reponse Generation,and Inference on English的第一个字母的集合体,表明它是一个试图进行以英语为载体的意义分析、答案形成和推理的系统。它由三部分组成。一是概念分析器。其任务是把所输入的英语句子转换成机器内部的概念从属性表征。二是推理模块,它从上一模块那里接受一个用表征表示的命题,然后根据当前语境中的其他命题演绎出一些事实,换言之,把句子所蕴涵的事实演绎出来。三是篇章生成模块。其任务是把概念从属表征转换成英语输出。从主观动机上说,尚克等人的这个系统旨在让机器从句法机上升为语义机。因为根据他们的想法,一旦被输入的英语句子被分析、转换成机器内部的表征,那么句子的表层结构、句法形式就被置于一边,而进到了对语义的处理,似乎以后的加工都是对这种概念表征的加工。由于意义相同的不同句子只对应于一种规范的表征,因此推理、问题回答似乎就有可能了,并似乎很方便。塞尔的中文屋论证批判的正是这种设想。在塞尔看来,这种系统从输入句子到概念表征的转换是虚假的、骗人的,因为它并未真正过渡到概念或语义。这些东西不能为机器涉及到,只能为设计和操作人员想到。它们有语义性,但都是由后者所强加的。

二、语义学转向

80年代后,自然语言处理在经历了因一些人的否定而出现的短暂阵痛之后,发生了极富革命意义的语义学转向,即从原来的以句法为中心的研究(至少在实际效果上是这样)转向了以语义为中心的研究。其表现是人们的确从句法层面进到了语义层面,不仅关心单词、短语、句子、语音的形式加工问题,而且着力探讨意义的形式表示以及从语段到意义表示的映射算法,并深入到言语的意义分析,探讨语素的意义怎样结合到这一级语言单位的意义之中。基于大量的探讨,便诞生了各种关于语义分析的理论和方法。另外,如何消解单词意义之歧义性,如何将信息检索从句法级提升到语义级等应用问题也受到了特别关注。

促成这种转向的动因是多方面的。一方面,80年代初,一大批有后现代精神、热衷于解构和颠覆、喜欢在鸡蛋里挑骨头的哲学家、科学家,如上面所说的塞尔、德雷福斯、彭罗斯和霍金斯等,在深入、严肃地反思了AI研究现状的基础上,对各种自然语言处理的理论和实践作了尖刻的批判和否定。如前所说,塞尔的中文屋论证有力地证明:人的语言处理的特点是对意义的理解,而机器或关于程序所实现的所谓语言加工如 “理解故事”根本就没有理解。如果理解、意向性、语义性是人类智能的根本特征,那么已有的语言处理系统根本就没有表现智能。这一类批评应该说抓住了已有研究的要害,后来许多专家的肯定性认同和评价以及向语义学的转向都足以说明这一点。

另外,AI的其他领域提出了向语义回归的客观要求。很显然,不攻克语义性这一瓶颈问题,知识工程、互联网、知识管理等领域的研究就不可能有实质性进展。1977年,西蒙的学生费根鲍姆 (E. Feigenbaum)提出的知识工程,使知识信息处理进入了工程化阶段,同时也标志着人工智能从以推理为中心的阶段进入了以知识为中心的阶段。从此,知识科学、知识工程研究如火如荼地开展起来。进入90年代,这一研究因互联网的发展而变得更为迫切和重要。因为互联网的发展既为知识共享提供了较好的平台,同时,其纵深发展又向知识共享提出了更高的要求。因为人们希望有更全面、更快捷、更高质量的知识共享。而要实现这一愿望,就必须解决语义学问题,必须从过去的以形式为中心的人工智能研究,转向以内容为中心的研究。史忠植先生说: “将语义网和网格计算的技术结合起来,构建语义网络,可能是实现基于Internet知识共享的有效途径。”④

自然语言处理研究中的另一不可回避的方法论问题是:如果我们承认自然语言处理研究必须走“师法人类”的道路,那么由于人们对人类语言处理的条件、机制、原理、实质的看法不尽相同,因此怎样判断我们的模拟真的是对人类语言能力的模拟呢?怎样判断一机器是否有语言处理能力?以及判断这种能力的标准是什么?

美国认知心理学家奥尔森 (G.M.Olson)提出了四标准说:1.能回答与语言材料有关的问题。2.能对大量材料形成摘要。3.能用一种不同的语言复述另一种语言。4.将一种语言转译为另一种语言。一些人认为,如果机器的自然语言理解能符合上述标准,那么就可将它们应用到下述方面:1.机器翻译。2.文件理解。3.文件生成。4.其他应用,如给大型系统配上自然语言接口。

当然也有不同的看法,如有些人认为,应从效果上加以判断,即看机器语言输出的因果性效果;而塞尔等人指出真正的标准应是看机器在句法转换过程中,有没有理解或觉知过程发生。塞尔的思想受到了许多AI领域专家的诟病,但也有许多人赞成他的观点。史忠植、王文杰概述说: “自然语言理解成为人工智能研究的中心课题,很多人都意识到在自然语言处理中 ‘理解’的必要性。为了使机器理解语言,不只是考虑句子,还要考虑语义,利用知识,引进一般社会的知识,以及利用上下文信息。”⑤

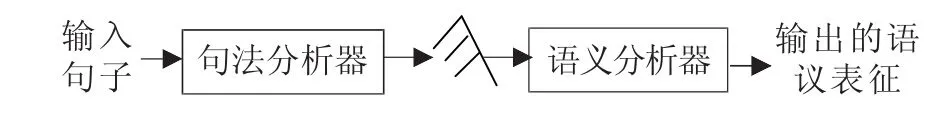

在自然语言的应用系统中,比如在对话系统中,系统要能将对话顺利进行下去,一个必要的环节是对输入句子作出合理的理解,即要把握符号后的意义。而要理解输入句子的意义,又有两方面的工作得做。一是形成意义表征,二是将这表征指派给输入的句子形式。这两者合在一起就是所谓的语义分析。正如D.Jurafsky等人所说: “语义分析是生成意义表示,并将这些意义表示指派给语言输入的一种处理。”语义分析一般是由语义分析机器完成的。如图所示:

这就是说,输入句子首先要经过句法分析器的分析,所得的结果再传送到语义分析器。其分析的结果就是要赋予输入句子以意义表征。

语义表征或意义表征是机器获得自然语言处理能力的第一步。它关心的是怎样将句子的意义表征出来。人们通过深入到人类语言的结构底层,探讨这种语言为什么有语义表征能力,最终发现:人类语言的意义表征能力根源于它之下的谓词变元结构。基于这一认识,有关专家试图模仿人类语言表征意义的结构和方法。

让机器获得自然语言处理能力的第二步是让它有语义表征能力。这也是消除语义之歧义的必要。自然语言的特点是有歧义性。如果不能正确对待歧义性,就不能使用自然语言。而要有这种能力,就得有语义能力。 “因为要对语言输入的意义进行推理,并且要根据它来采取行动,所以一个输入的意义的最后表示必须与任何歧义没有关系。”⑥另外,日常语言还有这样的特点,即一个意义可由不同的句子来表示,而一个句子又可表示不同的意义。要让机器有自然语言处理能力,就必须有理解这类句子的能力,而要如此,又必须有语义能力。目前的理论主要是通过意义表征来解决这里的问题,即在知识库中为每一种输入提供尽可能多的意义表征。因为 “如果在系统的知识库中只有一个意义表示,那么这些不同的意义表示将不能进行正确的匹配”⑦。

什么是意义表征呢?Jurafsky等人说: “在计算语言学中,意义表征的主要方法是建立形式意义表示法,以便捕捉与语言输入有关的意义。这些意义表征的目的是在语言和关于世界的普通知识之间建立一座桥梁。”⑧意义表征的形式很多,如一阶谓词演算、语义网络等。 “在抽象层次上,它们都有一个共同的概念基础,即意义表征是由符号集合所组成的结构构成的。”在他们看来,一阶谓词演算就是其中的一种较好的选择。D.Jurafsky说:这“是一种灵活方便的、容易理解的、在计算上可行的方法,这种方法可以的表示知识能够满足……对意义表示语言提出的要求。……可以为意义表示的确实性 (Verifiability)验证、推论和表达能力等方面提供坚实的计算基础。”⑨

由于有这样的好处,因此在自然语言处理中,一阶谓词演算是一种常见的表征意义的方法。我们知道,人类的语言之所以有意义,是因为它有对于它以外的事物的关于性。同样,一阶谓词演算之所以被看作表征意义的一种方式,也是因为它可以用来表达外在的对象、性质及关系。在有关的学者看来,它之所以有表征意义的能力,又是因为它有一些原子要素如谓词词项、联系词、函数、变量等。这种表示方法是围绕谓词而组织起来的。所谓谓词是一种符号,其作用是引述对象,表现特定领域内的对象之间的关系。例如: “某餐馆供应的是绿色食品。”这里的 “供应”就是谓词,它对有关的关系作了编码,例如它涉及到两个位置,即 “餐馆”和 “绿色食品”,同时标出了它们之间的关系。

一阶谓词演算中的另一个原子要素是词项(term)。它是这种表征方式表示对象的一个重要设置,可以看作是一种命名方法,一种表示世界上的对象的手段,或一个信息块。而它又是用三种方式来表示的,即常量、函数和变量。常量通常用大写字母如A或B等来描述,引述的是世界上的特定对象。函数也是引述对象的方法,比常量更方便。变量常用小写字母表示,也是引述客体机制的组成部分,其作用是允许我们对对象作出判断和推论。

有了引述客体的能力以及把一些客体与另一些客体关联在一起的能力,一阶谓词演算就能构造出组合表示,如借助逻辑连词 (“和”、 “或”等)可以把不同的意义表征组合在一起,形成更大的意义单位。在倡导者看来,借助这种方式,不仅可以表征意义,而且还可以 “根据它们所编码的命题是否与外部世界相符而被指派 ‘真’或 ‘假’值”⑩。

在语义网络表征中,语言所指对象用图的结点来表征,对象之间的关系用有名字的连接边来表征。在框架表征中,用特征结构表征对象。而特征被称为槽 (slot),这些槽的值既可用填充者 (filler)来表示,又可用原子值来表示,还可以用一个嵌套的框架来表示。因此这种方法又被称作槽填充表示法。

在建立语义表征时,一项必不可少的工作是建立关于非语言世界的表征。因为人之所以有语义能力,除了有关于语言规则的知识之外,还有关于相关世界的知识。既然如此,就必须注重建立这方面的表征。Jurafsky等人说: “我们所需要的意义表达能够在从语言输入到与语言输入意义有关的各种具体任务所需的非语言知识之间架起一座桥梁。”⑪“显而易见,简单地使用前几章讨论过的音位表示、形态表示和句法表示,并不能帮助我们解决这些问题。为了解决这些问题,需要把包含在这些问题中的语言因素与用于成功地完成这些任务所需的非语言的世界知识结合起来。”⑫

语义学转向还体现在对话段解释、言语识别和会话自主体等的研究之中。以话段识别为例,它所用的方法主要是BDI方法,而后者就是基于对说者的信念 (Belief)、愿望 (Desire)和意图 (Intention)的推测来对话语作出语义解释、进而确定它是哪种言语行为的方法,也被称作意向策略 (Intentional Approach)。这一方法是格罗兹 (B.J.Grosz)等人在1986年提出的⑬。在他们看来,话语由三部分构成,即语言结构、关注状态 (指话语在每个时间点上关注的显著对象、属性和关系及其动态变化)和意图结构 (指话语后面贯穿的说者的意图、目的结构)。这一方案强调的是:机器要理解、解释说者的言语行为,关键是要设法把语言结构与后面的意图结构联系起来,或推测这种结构。如果弄清了这个结构,那么就能确认说者的话语属于哪一种言语行为。一般来说,说者在对话中表达的整个话语有一个总目标,而为了这个目标,每个语话片断又有相应的子目标。在实现会话的整个目标时,每个子目标都有一个与该话语片断相对应的角色。而总目标、子目标不外这样几类:1.行动者试图完成某些任务的意图。2.相信某些事实的意图。3.相信一个事实支持另一个事实的意图。4.企图识别一个对象 (如物理对象、虚构对象、计划、事件和事件序列)的意图。5.知道一个对象的某些属性的意图。

要让话段解释系统对人的话语作出解释,首要的一项工作就是要确定意图结构。已有的工作不外是建立关于对话 (以及口语独白)的意图结构的推理算法,它们类似于对话行为的推理算法,当然应用了BDI模型。其次,系统要对人的话语作出解释,还要建立信息连贯与意图连贯。意图连贯取决于对话参与者识别彼此的意图并使其适合于计划的能力;信息连贯取决于确立话段之间内容所承担的某些类型的关系的能力。许多学者认为,这两个层次的分析必须共存。

三、分析与思考

事实上,就各种形式的自然语言机器处理系统已触及到了语义问题、进到了语义处理的层面来说,完全有理由把它们称作语义机,而不应再只把它们看作句法机。无论是从动机还是从效果上看,都是如此。更应强调的是,已有的自然语言处理理论和实践都取得了不容小视的进步和成果,并在改变我们的认识和生活中发挥着积极的作用。但为了推进我们的研究,使之实现真正质的飞跃,我们仍有必要经常向我们自身的智能 “回归”,通过将对AI的认识与对真实智能的认识进行比较,一方面深化对我们自身的认识,另一方面又以之为镜,反观我们的自然语言处理理论和实践。我们必须经常不断地进行这样的回归,而这样的回归也不会有一个终点。

当我们对两种语义机作出比较时,我们仍能清楚地看到,人工语义机还存在一些根本性的欠缺。其主要表现是:作为它的理论基础的关于语义的研究,从根本上说仍停留在形式主义的层面,如仍只关心如何用形式方法来表示语义,如何用一些映射算法将话段转化为相应的意义表示形式。质言之,主要停留在意义的形式表示与转换上。由此决定,所研制出来的自然语言处理系统也就只能作为意义之形式表示和转换的工具而被动地发挥作用,却不能主动地、直接地接触、关注、理解、把握、处理意义。既然如此,对意义的涉及仍只是设计、操作人员的事情。Jurafsky等人在概述当前的计算语义学研究现状及特点时正确地指出:已有研究的 “语义学方法建立在这样的概念基础上:语言话段的意义可以使用形式化方法来捕捉。这种形式化方法称为意义表征 (meaning representation)。相应地,用来说明这种意义表征的句法和语义学的框架称为意义表征语言”⑭。就机器的语言生成能力来说,目前的计算机只要安装了相应的语言生成程序,如“hell word”程序,就能生成 “精彩而优美的英文文本,但遗憾的是,这些文字所拥有的微妙而卓越的交际语力其实不是由程序本身而是由该程序的作者创作的”⑮。

人工系统尽管已进到了语义级、意向级,如能建立意义表征,但机器的意义表征与人的意义表征还是有根本的差别,这主要表现在:

第一,机器的意义表征不知道把符号与外在的所指关联起来。借助一阶谓词演算等方法建立起来的意义表征的确模拟了人类有意义的语言表达式的深层结构,如像人类语言一样有谓词及相关项,因此具备了作为人类语言的能指的一些内在特征。但问题是人类语言有语义性。有意义表征能力,除了取决于能指的内在结构和特征之外,还取决于人的关联能力。例如在命名过程中,人们除了创造出了名称之外,还发生了一个看不见的、也不表现于名称之中的客观存在的过程,即把名称与对象关联起来的心智过程,如为一个新生儿安立一个名字。通过一个命名式,通过人们之间的一传十、十传百的传递,就有了名称与对象之间的约定俗成的关联。这才是人类语言意义的实质。人们之间传递的表面上是表示对象的符号,而实质上则是既不存在于对象、符号上,又不存在于个别人心中的那种形而上的关联作用。正是因为这种关于性、关联作用有这一特点,弗雷格才把意义称作新的存在,即抽象的实在。它与指称有关,但又不同于指称。现在的一阶谓词演算等意义表征方法虽然抓住并模拟了语言结构中的某些因素和结构,但仍未抓住上述抽象的因素。

第二,自然语言处理系统尚没有人类语言意义活动中的那种必不可少的 “有意识的晓得”或 “知道”的因素。许多学者认识到,语言既然是表征世界的,就一定有真假两种值,而这种值是离不开判断或指派活动的。例如 “Ay Caramba is near ICSI”(Ay Caramba在ICSI附近)。D.Jurafsky等人说:“这个句子可以根据现实世界中Ay Caramba是不是真正与ICSI离得近而被指派True或False值。当然由于我们的计算机很少直接访问外部世界,所以只好依靠某些手段来决定这个公式的真值。”⑯这就是说,对真值的判断,对符号与对象相符关系的判断,现在还不是由计算机来做的,而是由人来完成的。即使是由计算机来判断,它的判断与人仍有本质的差别。从原则上说,计算机可以 “感知”符号所表示的世界,如对上述两地的距离作出精确的感知和计算,进而借助匹配、比较,它能对两地是否靠近给出较准确的回答。这与人的判断在形式上是一致的,因而就此而言,可以说机器有真值判断进而有意义表征能力。但它的判断过程仍是一个形式转换过程,一是没有发生把符号与世界关联起来的过程,二是没有有意识的觉知过程。

第三,人与机器固然都能加工语言,但不同在于:人在加工语言时,一是把语言与它表示的对象区别开来了,并知道加工的是符号而不是对象本身;二是在加工时或加工之后,都能想到所加工的符号是对象的代表,即又能把它们关联和统一起来。很显然,这里的分离、关联、想到、统一等都是现行的语言加工系统做不到的。它们只能由旁边的设计者、操作者来完成。D.Jurafsky等人说,有四个问题使自然语言处理系统 “在实际应用中显得捉襟见肘:如何对于一个给定的事件确定它的正确角色数目,如何表示关于与一个事件相联系的角色的事实,如何保证能够直接从一个事件的表示引导出所有正确推论,如何保证从一个事件的表示引导出所有推论没有不正确的”⑰。在说明自然语言处理的意义表征的实质时,他们说: “对于哲学家来说,把一个句子从原来的自然形式转写成另外的人工形式,并不能使我们离它的意义更接近。尽管形式表示可以使实际的语义学研究工作变得容易一些,但是这些形式表示本身并没有多大意思。根据这种观点,重要的工作是功能和过程,因为它们决定了从这些形式表示到被模拟的世界之间的映射关系。这些方法中最有意思的是确定句子或其形式表示的真值条件的哪些功能。”⑱功能主义哲学家刘易斯等人就持此论⑲。

D.Jurafsky等人还对意义表征、语义分析的实质作了这样的一针见血的说明: “我们这里的意义表示是逻辑形式,因为它们可以很容易地转换为FOPC。但从稍广阔的视角看,它们也是中间表示,因为我们确实还需要进一步的诠释来使它们更接近合理的意义表示。” “正是词汇规则对我们的意义表示提供了内容级的谓词和词项,语法规则的语义附着将这些谓词和词项正确地联系起来。但总体来说,确实没有将谓词和词项引入生成的意义表示。”⑳

对短语的语义分析的状况也是如此。就名词短语来说,它们的句法 “几乎没有为它们的意义表示提供帮助,通常能做的最好情形不过是提供一个相对中间的意义表示,而这个中间意义表示又可以被用于进一步的理解处理”21。以语义语法为基础的语义分析器尽管有较复杂的生成语义表征的能力,甚至有一定的预测能力,但也有问题,这就是:它“很容易赞成语义的过度生成”,即根据既定的规则把某短语本来没有的意义赋予该短语,如 “加拿大饭店”会被它生成这样的意义:一个提供加拿大风格的食物的饭店。这就是典型的意义过度生成。因为它没有这样的意义,所意指的只是:位于加拿大的饭店22。而人则不同,他在给出意义回答时,尽管也要通过符号,但在说出符号的同时能 “想到”符号之外、与符号有约定关系的对象。这种 “想到”就是意向性的超越性特点、觉知特点。今后,我们的努力方向似应为研究人的意向性这类根本特征及其实现条件。

注释:

①③ M.Carter,Mind and Computers:An Introduction to the Philosophy of AI,Edinburgh,Edinburgh University Press,2007,p.144,pp.152-153.

②⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑭⑮⑯⑰⑱⑳21 22 D.Jurafsky and J.H.Martin:《自然语言处理综论》,冯志伟等译,电子工业出版社2005年版,第470、320、321、342、325、327、318、318、318、471、327、331、342、351、353、363页。

④ 史忠植: 《智能科学》,清华大学出版社2006年版,第3—4页。

⑤ 史忠植、王文杰: 《人工智能》,国防工业出版社2007年版,第305—306页。

⑬ B.J.Grosz and C.L.Sidner,Attention,Intentions,and the Structure of Discourse,Computational Linguistics,1986,12(3),pp.175-204.

⑲ D.Lewis,General Semantics,in D.Davidson and G.H.Harman,eds.,Semantics for Natural Language,D. Reidel,Dordrecht,1972,pp.169-218.

(责任编辑 胡 静)

N032

A

(2017)04-0031-06

赵小娜,武汉大学文学院博士后研究人员,湖北武汉,430072;高新民,华中师范大学马克思主义学院教授、博士生导师,湖北武汉,430079。