周围性面瘫临床研究中不同疗效评价方法的应用*

2017-04-22杨金洪吴成思刘东霞姜爱平王莹莹

王 兵,杨金洪,陈 枫,胡 静,吴成思,刘东霞,姜爱平, 王莹莹,周 宇,庞 丽

(1.中国中医科学院针灸研究所针灸医院,北京 100700;2.中国中医科学院望京医院,北京 100102; 3.首都医科大学附属北京潞河医院,北京 101100)

周围性面瘫临床研究中不同疗效评价方法的应用*

王 兵1,杨金洪1,陈 枫2,胡 静1,吴成思3,刘东霞2,姜爱平1, 王莹莹1,周 宇1,庞 丽1

(1.中国中医科学院针灸研究所针灸医院,北京 100700;2.中国中医科学院望京医院,北京 100102; 3.首都医科大学附属北京潞河医院,北京 101100)

目的:探索不同评价系统在周围性面瘫临床研究中的应用情况并制定相应诊疗规范。方法:采用大样本平行对照、随机分组、多中心临床试验设计方法,对408例周围性面瘫患者进行临床疗效及安全性评价,确定不同评价系统在本病临床研究中的应用情况。结果:隔姜灸、电针、毫针、西药、中药组组内比较,H-B分级得分、面功能计分总分、面功能计分分级在治疗中、治疗后、1个月随访时均较治疗前变化明显,差异有统计学意义;具体组间两两比较,H-B分级得分、面功能计分总分在不同观察时点显示,西药组与其余 4组比较差异有统计学意义,其他各组间经两两比较后差异无统计学意义。面功能计分分级结果显示,在不同观察时点5组间比较差异无统计学意义。结论:H-B分级最敏感,其次为面功能总分计分,面功能总分分级最不敏感。

不同评价系统;周围性面瘫;疗效评价研究

针灸治疗周围性面瘫是中国中医科学院中医优势病种临床研究专项,该研究为针灸治疗周围性面瘫的诊疗规范和临床应用指南提供依据。本研究具体观察不同临床评价体系在周围性面瘫研究中的应用情况。

1 临床资料

1.1 一般情况

选取2009年5月至2012年5月中国中医科学院针灸医院、望京医院、北京市通州区潞河医院的408例患者。观察过程中未出现脱落病例,最终纳入统计分析的病例共408例。在研究过程中,由于随机信封书写误差导致中药组实际纳入病例62例,电针组实际纳入病例94例。经统计学分析,未对实验结果造成影响。

1.2 诊断标准

根据2005年12月人民卫生出版社出版的《实用内科学》[1]12版二十三章神经系统疾病中的周围性面瘫诊断标准。

1.3 纳入标准

符合上述中西医诊断标准的周围性面瘫患者;病程在3个月以内者;一侧面肌麻痹者;年龄在16~70岁;自愿签署知情同意书。

1.4 排除标准

继发于其他疾病者,如感染性多发性神经根炎(CUS)、带状疱疹、外伤、腮腺炎或腮腺肿瘤、后颅窝病变等;合并有严重心血管、脑血管及肝、肾、肺和造血系统等原发性疾病和精神病患者;过敏体质或对酒精、针具过敏者;孕妇、哺乳期妇女;有自发性出血倾向者。

2 方法

2.1 样本量估算

根据目前临床报道和预实验的疗效采用CHISS软件对本课题研究所需的样本数进行估算,偏大估计,向上取整,以80作为该试验样本含量,对照组以50作为该试验样本含量共计340例。按脱失率20%计算,总例数定为治疗组每组96例,对照组每组60例共408例。

2.2 随机及对照

本研究采用计算机中心随机,即使用CHISS软件产生随机序列,由研究设计者确定随机分组,之后该方案由独立于本研究的第三人保管,临床研究者通过电话获取每位患者的治疗方案。

本研究共设5组,治疗组为针刺组、电针组、针刺隔姜灸组,对照组为中药组、西药组。实验设计最初为5组随机,在研究进行中发现西药组纳入困难,很难参加随机研究,因此将5组随机改为4组随机。

2.3 盲法

本研究采用第三者评价盲法,数据统计及疗效评价由不参与临床研究及分组的专门人员负责。

2.4 治疗方案

2.4.1 治疗组 (1)针刺组:主穴:患侧下关、地仓透颊车、阳白透鱼腰、四白、迎香、翳风、攒竹;配穴:百会、风池、合谷、太冲。经穴定位方法依据国家技术监督局发布的《中华人民共和国国家标准(经穴部位)》[2]。针具选用0.25×25~40 mm的华佗牌一次性针灸针(苏州医疗用品厂)。针刺方法:患者取仰卧位,穴位常规消毒,阳白穴向下透刺鱼腰3 mm,迎香向上透刺3 mm,地仓向颊车平刺4 mm,余穴行常规针法,针刺得气后留针30 min。采用平补平泻法每日针刺1次,逢周末休息2 d,10次为1个疗程,共观察2个疗程。(2)电针组:电针仪选用G6805-Ⅰ型电针仪(苏州医疗用品厂),取穴及针刺方法同针刺组。电针分2组:①攒竹、阳白;②下关、地仓。每组接一组电极,选择直流电续断波,频率0.3~0.5 Hz,通电时间30 min,强度以患者能忍受并可见肌肉收缩为度。(3)针刺隔姜灸组:选用清艾条(同仁堂制药厂)及鲜生姜,取穴及针刺方法同针刺组。针刺后,鲜生姜切片厚约2~3 mm,艾柱如莲子大小,用针将姜片扎穿数次,放置艾柱点燃后置于施术穴位上(阳白、地仓、迎香、颊车、下关等),每次取3个穴,每个穴位燃烧3 壮,大约30 min。当患者感到灼热或灼痛时晃动,以局部皮肤潮红为度。每日治疗1次,逢周末休息2 d,10次为1个疗程,共观察2个疗程。

2.4.2 对照组 西药组:药物选用强的松、维生素B1、维生素B12,口服20 mg/次,每日3次;强的松20 mg/次,每日1次,10 d为1个疗程。本组病例全部治疗2个疗程。中药组:牵正散基础方:白附子10 g,僵蚕15 g,全蝎6 g,当归12 g,防风12 g,蜈蚣2条(约3 g),白芍10 g,川芎12 g,炙甘草6 g,水煎200 ml早晚温服,每日1剂共20剂。

3 疗效观察

3.1 观察指标

采用House-Brackman(HB)系统[3]及日本面神经研究会制定的面神经功能评价量表[6]进行疗效观察。同时观察各组治疗前后血尿常规,记录所有患者在治疗期间的不良反应、意外发生情况等,并对治疗的安全性进行评价。

3.2 疗效评定标准

参照House-Brackman(H-B)[3]面神经功能分级系统确定疗效标准。痊愈:面部所有区域正常;显效:仔细观察可看出轻微的功能减弱,可能有轻微的连带运动;面部静止时对称,张力正常;上额运动中等,眼轻用力完全闭合,有轻度不对称;有效:有明显的功能减弱但双侧无损害性不对称,可观察到并不严重的连带运动、挛缩或半侧面部痉挛;面部静止时张力正常;上额运动微弱,眼用力可完全闭合,口明显不对称;无效:面静止时不对称,上额无运动,眼不能完全闭合,口仅有轻微运动。

分别于10次治疗中、20次治疗结束后、1个月随访期对患者的各项观察性指标及安全性指标进行记录和分析,随访采用门诊复查方式进行或电话询问。

3.4 统计学方法

采用CHISS软件进行统计分析,根据本研究临床资料特点,依据相关统计学原理,对同一区组内的基线可比性、疗效评价进行分析。

在数据统计中,等级资料采用等级资料秩和检验。计量资料首先进行正态性检验,符合正态分布的计量资料采用方差分析,方差齐使用t检验,方差不齐使用t’检验,不符合正态分布的计量资料先进行正态转换,经转换符合正态分布的数据采用参数检验;经转换仍不符合正态分布的数据采用成组资料秩和检验。

3.5 治疗结果

3.5.1 基线资料比较 5组在性别、年龄、民族、婚况、职业、身高等人口学特征方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性;5组在基础疾病如合并高血压、高血脂、糖尿病、吸烟史方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性;5组在病情程度、中西医治疗、合并疾病以及面功能总分、面功能分级、HB分级方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

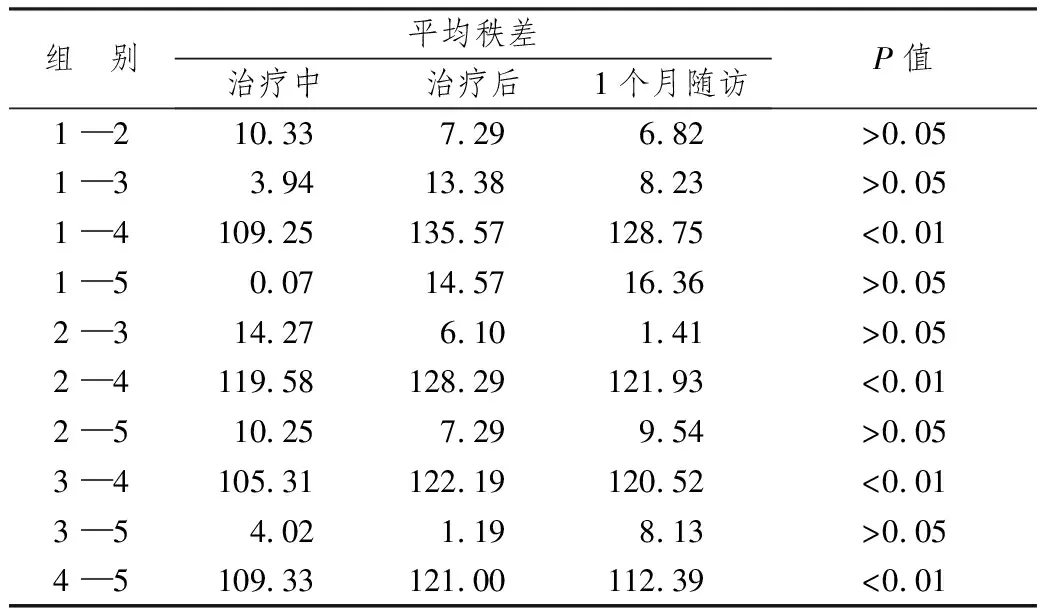

3.5.2 主要结局指标评价 (1)H-B分级:①组内比较:表1显示,5组的H-B分级得分在治疗中、治疗后、1个月随访时均较治疗前降低,差异有统计学意义(均P<0.01),说明5组治疗中、治疗后、1个月随访时较治疗前H-B分级有明显改善。②组间比较:表2、3显示,治疗中、后及1个月随访时,5组间比较差异有统计学意义(P<0.01)。说明在前述3个观察时点,针对面H-B分级的改善,5组之间疗效比较差异有统计学意义。组间两两比较,西药组与其余 4组比较差异有统计学意义(P<0.01),其他各组间经两两比较差异无统计学意义(P>0.05),说明在治疗中、治疗后及1个月随访等3个观察时点,针对面H-B分级的改善,西药组疗效最差。

对于不同功能的构件来说,在BIM模块化设计的方式上也不尽相同,主要原理为:根据业主的相关要求,由设计单元负责制定建筑方案,使建筑中的各项功能能够与户主需求相符合,建筑设计人员根据各项功能从模型库中挑选出相应的模块,并根据一定的拓扑结构进行整合,从而实现对功能模块的设计;在设备模型的选择上应遵循拓扑结构,对各类整体模型进行整合,使其具有较强的专业性,在BIM设计平台上构建整体模型,对其进行协调、碰撞检测、优化处理,使其真正成为一个专业模型;在深化构件库中选择适当的构建,对整体模型进行设计与拆分,在生产、施工等基础上完成对模块的设计,BIM模块化设计基本原理流程如图1所示[1]。

表1 5组间治疗不同阶段H-B分级得分比较±s)

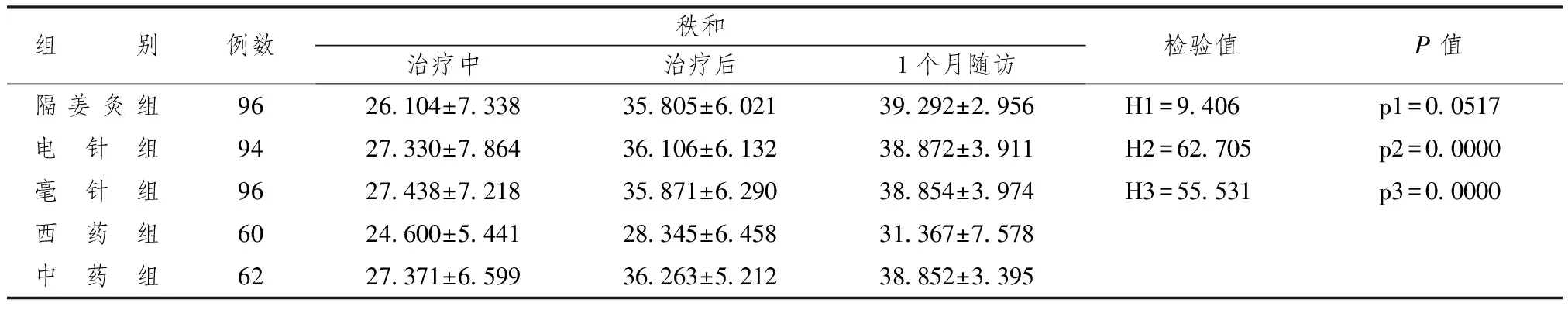

(2)面功能计分总分:①组内比较:表4显示,5组的面功能计分总分在治疗中、治疗后、1个月随访时分别与治疗前比较差异有统计学意义(均P<0.01),说明5组治疗中、治疗后、1个月随访时治疗前面功能计分总分比较均有明显改善。

表2 治疗中5组间H-B分级得分比较

注:H1、H2、H3分别为治疗中、治疗后、1个月随访时5组间H-B分级得分比较检验值

表3 组间两两比较

表4 5组间不同治疗阶段面功能计分总分比较±s)

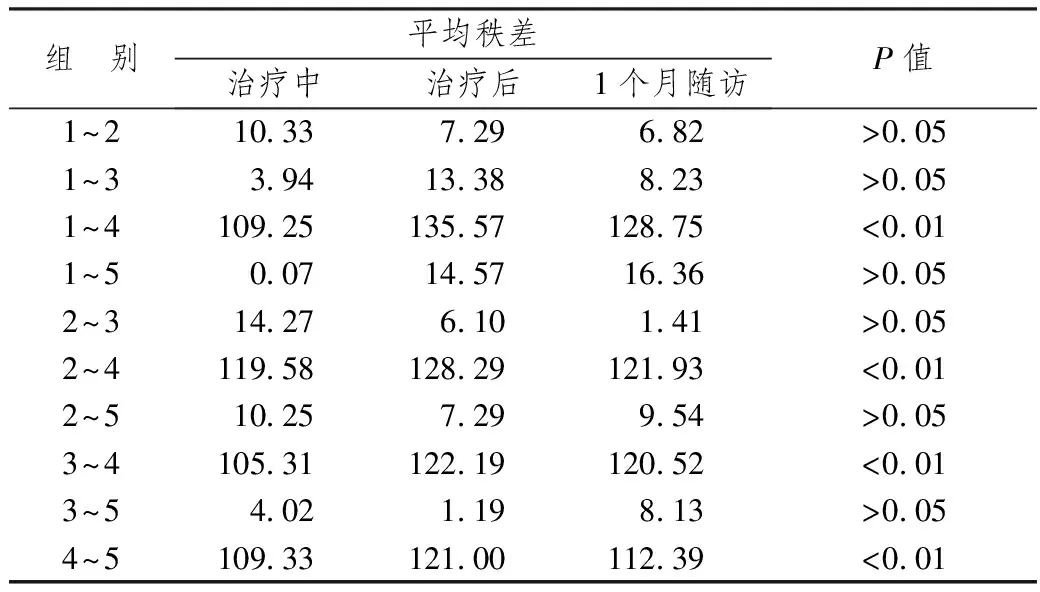

②组间比较:表5、6显示,治疗中、治疗后及1个月随访时5组间比较差异有统计学意义(P<0.01),说明在前述3个观察时点,针对面功能计分总分的改善,5组之间疗效比较差异有统计学意义。组间两两比较,西药组与其余 4组差异有统计学意义(P<0.01);其他各组间两两比较差异无统计学意义(P>0.05),说明在治疗中、治疗后及1个月随访等3个观察时点,针对面功能计分总分的改善,西药疗效最差。

表5 治疗中5组间面功能计分总分比较(例)

注:H1、H2、H3(P1、P2、P3)分别为治疗中、治疗后、1个月随访时5组间面功能计分总分比较检验值(P值)

表6 5组间两两比较

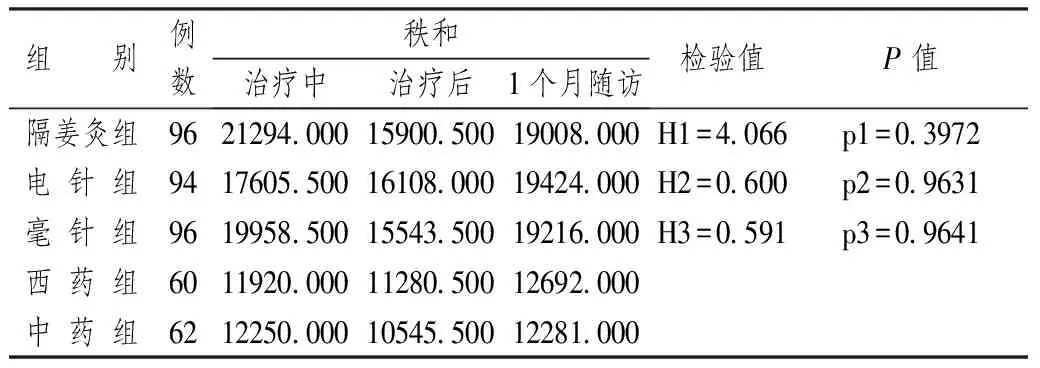

(3)面功能计分分级:①组内比较:表7显示,5组面功能计分总分在治疗中、治疗后、1个月随访时分别与治疗前比较,差异均有统计学意义(均P<0.01),说明5组治疗中、治疗后、1个月随访时较治疗前面功能计分总分均有明显改善。

②组间比较:表8显示,5组的面功能计分总分在治疗中、治疗后、1个月随访时5组间比较差异无统计学意义(P>0.05),说明在前述3个观察时点,针对面功能计分分级的改善,5组之间疗效比较差异无统计学意义。

(4)安全性评价:各组治疗前后,血、尿常规指标数值比较差异无统计学意义(P>0.05)。所有患者在治疗期间及1个月随访时,均未出现不良反应及意外情况。

3 讨论

目前国内外关于周围性面瘫的评价、疗效判定标准较多,其中较为常用的是House-Brackman (H-B)[3]评定标准。这也是由面神经疾病委员会推荐,并被美国耳鼻咽喉科-头颈外科采用的惟一标准。2005年济南耳科会议上暂定使用House-Brackmann的6级评级系统作为我国的参考标准。

表7 5组间不同治疗阶段面功能计分分级得分比较±s)

表8 治疗中5组间面功能计分分级比较

与其他评定标准一样,H-B评定标准尚有不尽人意之处。有学者[4]认为它有无法避免的主观评价的局限性,并且不利于量化面神经损伤后的恢复情况。还有研究[5]认为除对继发性缺陷的评定不适用外,H-B标准对正常的面神经功能评定也稍显笼统,突出表现在以“面部各部位运动功能均正常”作为面神经分级和临床治愈标准,这很容易使临床医生在对周围性面神经麻痹治愈标准的判定尺度上出现误差。

日本面神经研究会制定的面神经功能评价量表[6]较为常用,该方法使用简便,易于为临床医生所掌握,但该量表也存在主观评价的局限性。

本研究同时选择上述2个常用评价系统,根据数据结果可以发现,参照不同系统得出的结论还是有一定的差距。其中H-B分级最敏感,其次为面功能总分计分,面功能总分分级最不敏感。我们的评价系统选择有一定的局限性,由于客观评价标准在使用上略显繁杂而未采用,全部选择主观评价标准,因此存在误差是难免的。根据我们的研究经验,在研究中不宜采用单一标准,最好同时采用多个标准,如果能有主客观标准同时应用更佳。目前临床应用的评价系统较多,自行选择标准往往漫无目标,因此制定统一规范有其必要性。

在本研究中,隔姜灸、电针、毫针、中药治疗面瘫疗效均好于西药,尤其在远期疗效方面更显突出。对此结果初步分析有以下原因:首先在课题临床实施阶段,由于参与研究的两家医院均为中医类别医院,因此在临床观察病例分组对照上出现控制困难,对照组单一的西药及中药治疗病例脱失率极高,尤其西药组达到将近100%。在此情况下,研究方案修改为西药组不参加随机分组,对结果有一定影响。其次,即前文所提到的,本研究所采用的均是主观性评价标准,出现误差的可能性较大。由此可见,进行规范化研究除要设计严谨而专业的治疗方案外,更应采用合理、规范、统一的评价标准,使研究更具可操作性及临床治疗的可重复性。

[1] 陈灏珠.实用内科学[M].北京:人民卫生出版社,2005.

[2] 黄龙祥.腧穴名称与定位[M].北京:中国标准出版社,2006.

[3] HOUSE JW. Facial Nerve Grading Systems[J]. Lanyngoscope, 1983,93:1056-1068.

[4] 吴楠,刘勇,等.面神经功能评价量表临床应用研究[J].中国实用口腔科杂志,2009,2(12):744-746.

[5] 王声强, 白亚平,董友鑫. 针刺治疗周围性面瘫文献中的若干问题及其建议[J]. 中国针灸,2007, 27(6):463-464.

[6] 柳原尚明.颜面神经瘫痪程度的制定基准研究[J] .日本耳鼻咽喉科学会会报,1997,100(8):799-804.

欢迎订阅2017年《中国针灸》杂志(月刊)和《针刺研究》杂志(双月刊)

两刊均为中国针灸学会、中国中医科学院针灸研究所主办的针灸学术权威期刊,均已成为中国科技核心期刊、中文核心期刊、中国科学引文数据库核心期刊、中国权威学术期刊。《中国针灸》为中国精品科技期刊、百种中国杰出学术期刊。全面报道国内、国外针灸学科的最新研究成果,《中国针灸》报道以临床为主,介绍临床有效治疗方法、专家经验、特色疗法等,提供继续教育培训、技能培训、学术会议、医疗药品器械信息。《针刺研究》报道以基础研究为主,反映针灸机制探讨最新进展及研究现状。实为针灸科研、医务工作者及针灸爱好者订阅之首选。广告经营许可证:京东工商广字0030号。

2017年《中国针灸》杂志每册25元,全年300元,邮发代号:2-53;《针刺研究》杂志每册25元,全年150元,邮发代号:82-171。在全国各地邮局均能订阅。

如当地邮局订阅困难者,请直接与中国中医科学院针灸研究所期刊中心发行部联系。地址:北京东直门内南小街16号,邮编:100700。电话:010-84046331,010-64089349。E-mail:zhenjiuguangfa@aliyun.com

中国中医科学院第三批中医优势病种临床研究项目(CACMS08Y0039)

王 兵(1971-),女,副主任医师,医学博士,从事针灸治疗风湿病及神经系统疾病的临床与研究。

△通讯作者:杨金洪,Tel:010-64035769, E-mail:yangjinhongys@hotmail.com。

R246.8

A

1006-3250(2017)03-0394-04

2016-07-12