国审小麦新品种农艺性状、品质与抗病性分析

2017-04-20朱玫裴自友温辉芹程天灵李雪张立生

朱玫,裴自友,温辉芹,程天灵,李雪,张立生

(山西省农业科学院作物科学研究所,农业部黄土高原作物基因资源与种质创制重点实验室,山西太原030031)

国审小麦新品种农艺性状、品质与抗病性分析

朱玫,裴自友,温辉芹,程天灵,李雪,张立生

(山西省农业科学院作物科学研究所,农业部黄土高原作物基因资源与种质创制重点实验室,山西太原030031)

分析国审小麦品种现状和存在的问题,为进一步提高小麦育种水平提供科学依据。利用2011—2016年通过国家农作物品种审定委员会审定的黄淮冬麦区北片水地组、黄淮冬麦区旱肥组、黄淮冬麦区旱薄组和北部冬麦区水地组国审小麦品种数据,对36个小麦品种进行农艺性状、品质与抗病性分析。结果表明,育成品种的产量比对照品种平均增产4.9%,增产超过8%的品种有尧麦16、汶农14号、鲁原502、中麦816和农大5181等5个品种,黄淮北片、旱薄地和北部水地审定品种成穗数呈逐年上升趋势,北部冬麦区水地各年度审定品种平均穗粒数和千粒质量呈下降趋势。所有品种的蛋白质含量均达国家中筋小麦以上品质标准,湿面筋含量达强筋标准的小麦品种占75.0%,52.8%的品种沉降值偏低;稳定时间达到强筋标准的占22.2%。品质性状综合分析表明,符合强筋小麦标准的仅有1个品种(舜麦1718),达到中强筋小麦标准的有石优20号、山农26、晋麦92号、津农6号和津农7号等5个品种,整体品质有待于进一步改进。条锈病、叶锈病和白粉病抗病品种所占比例分别为25.0%,11.1%和5.6%,感病品种分别占75.0%,88.9%和94.4%;仅有2个品种兼抗2种病害;所有育成品种对纹枯病、赤霉病和黄矮病均表现感病,需要引进抗源,尽快培育多抗性品种。

小麦;农艺性状;品质性状;抗病性

小麦是我国的主要口粮作物之一。选育与推广小麦新品种是推动产量提升的基础,实现品种的更新换代是小麦增产的关键要素之一,因此,培育小麦新品种对保证我国粮食安全具有重要意义[1]。

我国国家冬小麦品种试验在全国冬麦区设置了长江上游冬麦组、长江中下游冬麦组、黄淮冬麦区南片冬水组、黄淮冬麦区南片春水组、黄淮冬麦区北片水地组、黄淮冬麦区旱肥组、黄淮冬麦区旱薄组、北部冬麦区水地组和北部冬麦区旱地组等9个区组。山西作为我国小麦主要育种省份之一,先后选育出晋麦47和长6878等优异的国审品种,并且至今仍作为黄淮旱薄地和北部冬麦区旱地的对照品种,晋麦47于2001年获国家科技进步二等奖,长6878获2005年山西省科技进步一等奖[2-3]。

小麦是山西省第二大粮食作物,全省常年播种面积66.7万hm2,山西省小麦种植区主要集中在南部中熟冬麦区的运城市、临汾市和晋城市,播种面积占全省的90%,属国家黄淮冬麦区;中部晚熟冬麦区长治市、太原市、晋中市、吕梁市种植面积约占全省的10%,属国家北部冬麦区[4]。虽然山西省小麦面积不大,但是如果山西省的研究水平能够成为国内一流,还是能够占到一席之地。

全国冬麦区的黄淮冬麦区北片水地组、黄淮冬麦区旱肥组、黄淮冬麦区旱薄组、北部冬麦区水地组和北部冬麦区旱地组是山西省小麦育种单位育成品种的适宜推广地区。本试验通过对近5 a黄淮冬麦区北片水地组、黄淮冬麦区旱肥组、黄淮冬麦区旱薄组和北部冬麦区水地组国审小麦品种的主要产量、品质性状和抗病性进行研究,总结目前该区的小麦育种现状,以期为山西育种单位进一步出大品种、大成果,提高小麦育种水平提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

根据中华人民共和国农业部农作物审定公告[5-9],整理出2011,2012,2013,2014,2016年共5 a黄淮冬麦区北片水地、黄淮冬麦区旱地(旱肥、旱薄地)和北部冬麦区水地(分别简称为黄淮北片水地、黄淮旱肥地、黄淮旱薄地和北部水地)4个区组36个国审小麦品种的组合、产量、品质、抗性等数据,其中,水地品种24个,旱地品种12个。

1.2 分析方法

用Excel 2003,DPS软件对数据进行汇总分析。依据GB/T 17320—2013小麦品种品质分类标准,进行强筋、中强筋、中筋和弱筋小麦的分类[10]。

2 结果与分析

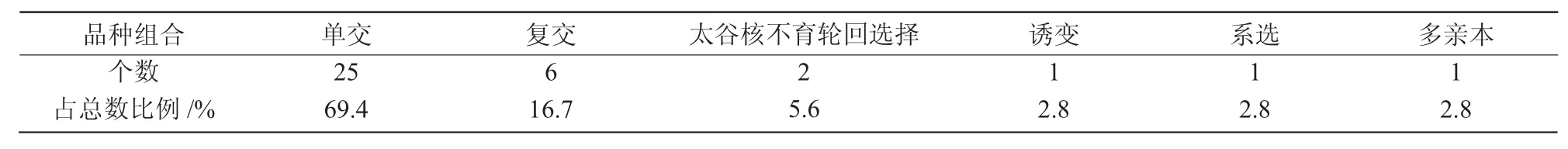

2.1 育成小麦品种组合类型分析

由表1可知,从育成品种组合看,单交和复交组合合计占比高达86.1%,其中以单交为主,占69.4%,复交组合占16.7%。太谷核不育轮回选择占5.6%,其他3种组配方式比例均为2.8%。单交和复交组合基本上含有一个(或以上)育成品种作亲本,北部水地品种有62.5%组合利用轮选987作亲本,其他3个生态区品种的杂交组合则没有那样高的单一亲本利用频率。此外,舜麦1718是以澳洲优质品种Gabo作亲本,组配的一父多母/一母多父混配组合,选育而成[11]。

表1 小麦新品种组合类型

2.2 育成小麦品种的农艺性状分析

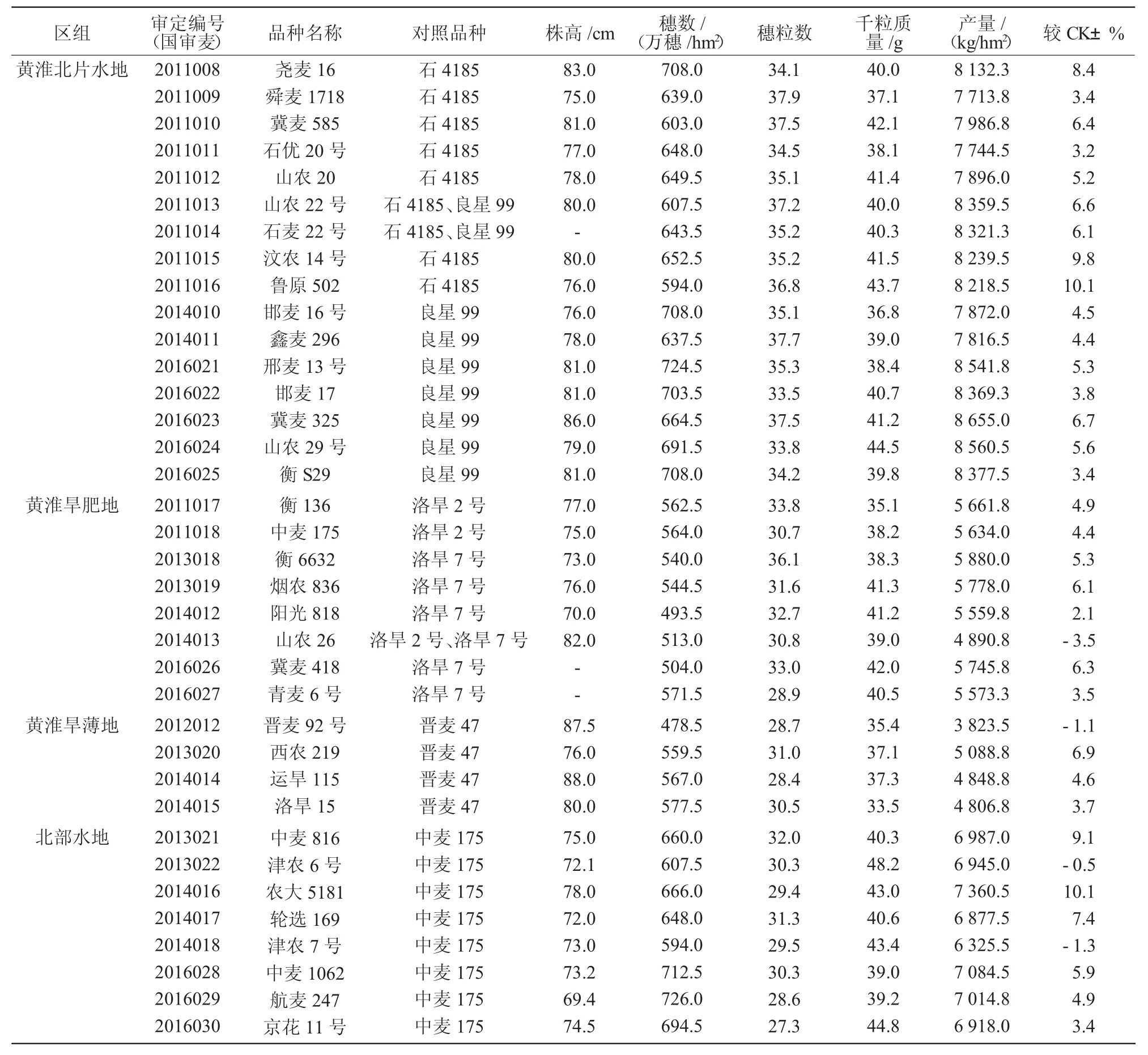

2.2.1 株高从表2可以看出,小麦审定品种的株高变幅在69.4~88.0 cm,4个区组审定品种平均株高从大到小为黄淮旱薄地(82.9 cm)>黄淮北片水地(79.5 cm)>黄淮旱肥地(75.5 cm)>北部水地(73.4 cm)。

2.2.2 穗数由表2可知,穗数变幅在478.5万~726.0万穗/hm2,4个生态区审定品种平均穗数从大到小为北部水地(663.6万穗/hm2)>黄淮北片水地(661.4万穗/hm2)>黄淮旱薄地(545.6万穗/hm2)>黄淮旱肥地(536.6万穗/hm2)。黄淮北片水地、黄淮旱薄地和北部水地审定品种平均单位面积穗数呈逐年上升趋势。

2.2.3 穗粒数穗粒数变化范围在27.3~37.9粒,4个生态区审定品种平均穗粒数从大到小为黄淮北片水地(35.7粒)>黄淮旱肥地(32.2粒)>北部水地(29.8粒)>黄淮旱薄地(29.7粒)。黄淮北片水地穗粒数变幅在33.5~37.9粒,其中,穗粒数大于35粒的品种占68.8%,说明黄淮北片水地小麦以大穗型多粒品种为主;北部水地各年度审定品种平均穗粒数呈下降趋势,依次为2013年(31.2粒)>2014年(30.1粒)>2015年(28.7粒)(表2)。

表2 2011—2016年4个区组国审小麦品种农艺性状和产量

2.2.4 千粒质量审定品种的千粒质量变幅为33.5~48.2 g,千粒质量大于45 g的品种仅有1个(津农6号),其中,黄淮北片水地在36.8~44.5 g,平均值40.3 g;黄淮旱肥地变幅在35.1~42.0 g,平均39.5 g;黄淮旱薄地变幅在33.5~37.3 g,平均值35.8 g;北部水地变幅在39.0~48.2 g,平均值42.3 g。北部水地各年度审定品种千粒质量呈下降趋势,依次为2013年(44.3 g)>2014年(42.3 g)>2015年(41.0 g)(表2)。

2.2.5 产量由表2可知,审定品种的产量变幅为3 823.5~8 655.0 kg/hm2。4个区组审定品种平均产量从大到小为黄淮北片水地(8 175.3 kg/hm2)>北部水地(6 939.1 kg/hm2)>黄淮旱肥地(5 590.4 kg/hm2)>黄淮旱薄地(4 642.0 kg/hm2)。其中,黄淮北片水地品种产量≥8 250.0 kg/hm2的品种有山农22号、石麦22号、邢麦13号、邯麦17、冀麦325、山农29号和衡S29。北部水地品种产量均小于7 500.0 kg/hm2,产量最高的品种为农大5181(7 360.5 kg/hm2),除津农7号外其余7个品种产量均高于6 750 kg/hm2。黄淮旱肥地品种产量均小于6 000.0 kg/hm2,产量最高的品种为衡6632(5 880.0 kg/hm2)。黄淮旱薄地品种产量均小于5 250.0 kg/hm2,产量最高的品种为西农219(5 088.8 kg/hm2)。

审定品种比对照品种平均增产4.9%,增产变幅在-3.5%~10.1%,增产超过8%的品种有5个,其中有3个来自黄淮北片,分别为尧麦16、汶农14号和鲁原502,另外2个品种来自北部水地(中麦816和农大5181)。4个区组审定品种平均增产百分率从大到小为黄淮北片水地(5.8%)>北部水地(4.9%)>黄淮旱肥地(3.6%)>黄淮旱薄地(3.5%)。

2.3 育成小麦品种品质性状分析

2.3.1 籽粒容重容重是指单位容积小麦籽粒的质量,容重与出粉率呈正相关。从表3可以看出,审定品种的平均容重为794.7 g/L,各麦区审定品种容重平均值从大到小为黄淮北片水地(802.6 g/L)>黄淮旱肥地(796.6 g/L)>黄淮旱薄地(792.9 g/L)>北部水地(778 g/L),其中,北部水地审定品种容重呈逐年下降趋势,2013,2014,2016年度平均值分别为797,778.3,765 g/L,京花11号、农大5181和航麦247的容重均偏低,未达到小麦品种分类标准(≥770 g/L)。

2.3.2 蛋白质含量小麦蛋白质含量与营养品质和加工品质密切相关。从表3可以看出,审定品种的蛋白质含量变幅在12.6%~16.0%,平均蛋白含量为14.45%,蛋白质含量最高的品种为运旱115和洛旱15。审定小麦品种蛋白质含量均达国家中筋小麦以上品质标准(≥12.5%),其中有63.9%的品种蛋白质含量达到强筋小麦标准(≥14%)。4个麦区审定品种的蛋白质含量均值从大到小为北部水地(15.23%)>黄淮旱薄地(15.07%)>黄淮北片水地(14.09%)>黄淮旱肥地(13.91%),进一步分析发现,达强筋小麦蛋白质含量标准的品种占比从大到小为北部水地(100%)>黄淮旱薄地(75%)>黄淮北片水地(56.3%)>黄淮肥旱地(37.5%)。

表3 2011—2016年4个区组国审小麦品种品质性状

2.3.3 湿面筋含量小麦面粉的加工品质和营养品质与面筋的质和量关系极为密切。由表3可知,湿面筋含量在18.9%~35.1%,平均含量为31.0%,达到强筋水平(≥30.0%)。36个审定品种中湿面筋含量达强筋标准的小麦品种占75.0%,仅有中麦175(旱肥地)一个品种未达中筋标准。不同区组小麦湿面筋含量平均值从大到小为黄淮旱薄地(32.93%)>北部水地(32.37%)>黄淮北片水地(30.85%)>黄淮旱肥地(28.89%)。

2.3.4 沉降值沉降值是反映小麦品质的综合指标。审定品种的沉降值在16.2~59.9 mL(表3),平均含量为32.2 mL,达到中筋水平(≥30 mL)。不同区组审定品种面粉沉降值平均值从大到小为黄淮旱薄地(39.43 mL)>黄淮旱肥地(32.56 mL)>北部水地(32.22 mL)>黄淮北片水地(29.74 mL)。达到强筋小麦标准(≥40 mL)的品种有8个,分别是山农26、晋麦92号、津农7号、舜麦1718、阳光818、津农6号、鑫麦296和运旱115。未达中筋含量标准的品种占52.8%,其沉降值变幅在16.2~29.7 mL。

2.3.5 吸水率吸水率高的面粉品质较好,而且面粉制品产出率也高。从表3可以看出,审定品种的吸水率变幅在53.2%~62.9%,平均吸水率为58.44%。有27.8%的品种吸水率达到强筋小麦标准(≥60%),仅5个品种吸水率未达中筋小麦标准(≥56%),占13.9%。4个麦区小麦审定品种的吸水率均值从大到小为黄淮北片水地(58.91%)>北部水地(58.5%)>黄淮旱肥地(58.18%)>黄淮旱薄地(57.2%)。进一步分析发现,各区组吸水率达强筋小麦标准的品种(≥60%)占比依次为黄淮北片水地(37.5%)>北部水地(25.0%)=黄淮肥旱地(25.0%)>黄淮旱薄地(0)。

2.3.6 稳定时间稳定时间的长短反映面团的耐揉性和强度,通常稳定时间越长,面团强度越大,面团的处理性能越好。36个审定品种的稳定时间在1.5~23.3 min(表3),平均为5.5 min,达到了中筋水平(≥3 min)。不同区组审定品种面团稳定时间平均值从大到小为黄淮旱薄地(7.0 min)=北部水地(7.0 min)>黄淮旱肥地(5.2 min)>黄淮北片水地(4.3 min)。稳定时间≥8.0 min,达到了强筋小麦标准的品种有8个,分别是津农7号(23.3 min)、山农26(17.1 min)、石优20号(11.7 min)、晋麦92号(11.4 min)、舜麦1718(9.8 min)、运旱115(9.3 min)、中麦1062(8.3 min)和阳光818(8.2 min)。有14个品种稳定时间达弱筋标准(<3 min),占审定品种的38.9%。

2.3.7 拉伸参数拉伸参数(最大拉伸阻力和拉伸面积)是对面团弹性和延伸性的评价。从表3可以看出,最大拉伸阻力达强筋标准(≥350 E.U)的品种占25.0%,350 E.U>最大拉伸阻力≥300 E.U的品种占13.9%,300 E.U>最大拉伸阻力≥200 E.U的品种占22.2%,14个品种的最大拉伸阻力达不到中筋标准(≥200 E.U)。

拉伸面积变幅在14.0~136.0 cm2,从大到小为黄淮旱薄地(69.13 cm2)>北部水地(61.87 cm2)>黄淮旱肥地(60.13 cm2)>黄淮北片水地(51.78 cm2),与最大拉伸阻力、延伸性的排序一致。拉伸面积大于90 cm2(达强筋标准)的品种占13.9%,达中筋或中强筋的品种占36.1%,二者合计占50%,其余50%的品种拉伸面积达不到中筋水平。

2.4 育成品种抗病性分析

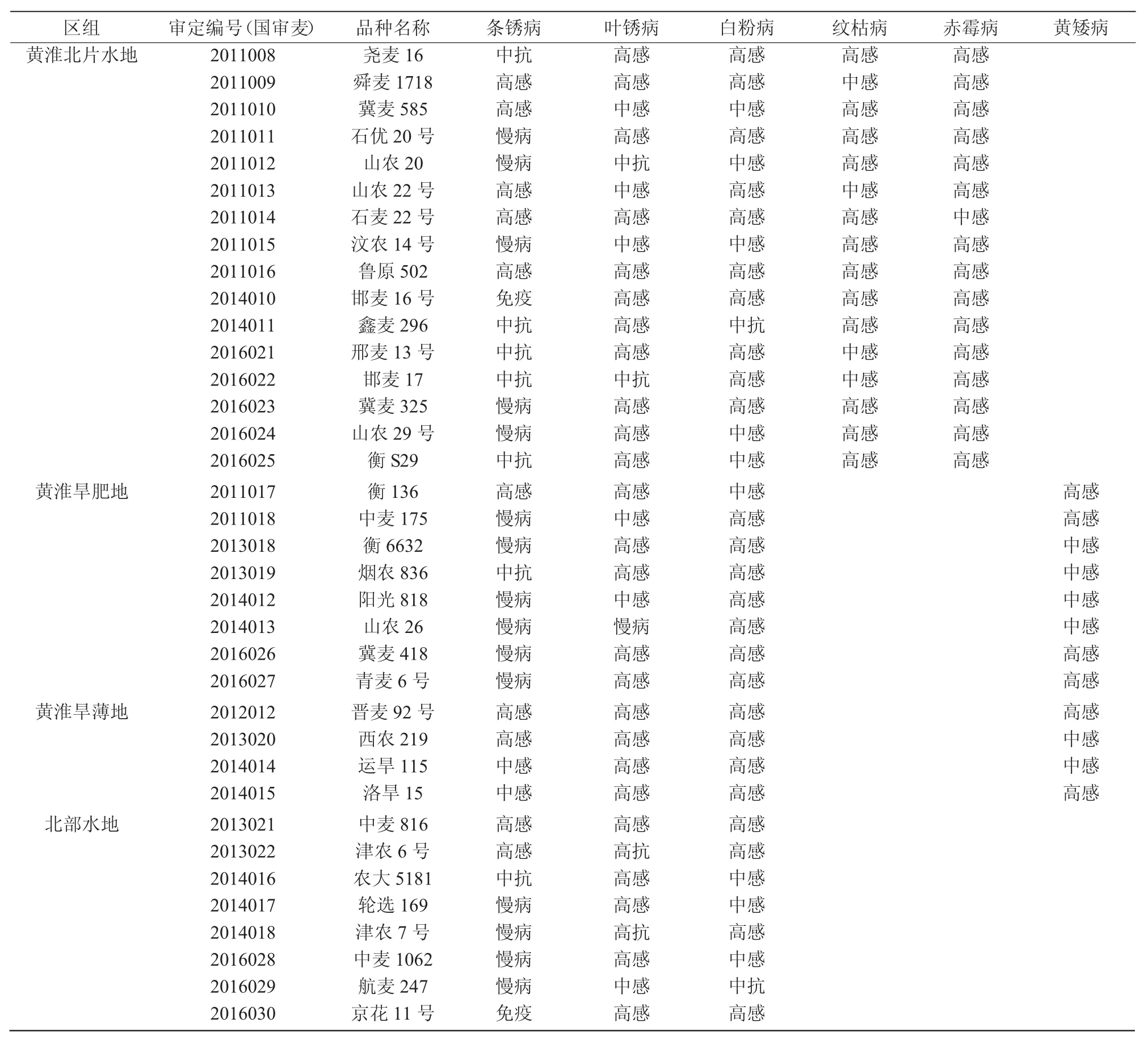

2.4.1 条锈病抗性评价在36个品种中,邯麦16号和京花11号表现免疫,邯麦17、鑫麦296和衡S29等7个品种表现中抗,抗病品种占25.0%;27个感病品种中有2个中感品种、15个慢病型品种和10个高感品种,占比分别为7.4%,55.6%和37.0%。按生态区看,黄淮旱薄地品种全部感病(中感和高感各占50%);黄淮旱肥地品种抗病(中抗)、慢病和高感所占的比例分别为12.5%,75.0%和12.5%;在北部水地品种中,抗病、慢病和高感品种分别占25.0%,50.0%和25.0%;黄淮北片水地中,抗病、慢病和高感品种分别占37.5%,31.25%和31.25%(表4)。

2.4.2 叶锈病鉴定结果从表4可以看出,抗叶锈病品种有津农6号、津农7号、山农20和邯麦17等4个品种,占审定品种数的11.1%,其中,津农6号和津农7号表现高抗;32个感病品种中有6个中感品种、1个慢病型品种和25个高感品种,所占比例分别为18.8%,3.1%和78.1%。按照生态区来看,黄淮旱薄地品种100%高感叶锈病;黄淮旱肥地品种100%感叶锈病,其中,中感品种、慢病和高感品种分别占25.0%,12.5%和62.5%;在北部水地品种中,高抗品种占25.0%,中感和高感品种所占比例分别为12.5%和62.5%;黄淮北片水地组16个审定品种中,抗病品种占12.5%,中感和高感品种占87.5%。

2.4.3 白粉病鉴定结果由表4可知,绝大部分品种对白粉病抗性较差,36个品种中没有高抗品种,只有航麦247和鑫麦296表现中抗,占比为5.6%;冀麦585、衡136和山农20等9个品种表现为中感,占比为25.0%;舜麦1718、山农22号、石麦22号和鲁原502等25个品种表现高感,占供试品种的69.4%。按生态区看,黄淮旱薄地品种100%高感白粉病;黄淮旱肥地品种100%感白粉病,其中,高感和中感品种分别占87.5%和12.5%;在北部水地品种中,抗病品种占12.5%,中感和高感品种所占比例分别为37.5%和50%;黄淮北片水地组审定品种中,抗病品种占6.3%,中感和高感品种所占比例分别为31.3%和62.5%。

2.4.4 纹枯病鉴定结果所鉴定的16个黄淮北片小麦品种全部感病(中感以上),其中,12个品种表现高感,占比高达75.0%;舜麦1718、山农22号、邢麦13号和邯麦17等4个品种表现中感(表4)。

2.4.5 赤霉病鉴定结果从表4可以看出,所鉴定的16个黄淮北片水地小麦品种全部感病(中感以上),其中,15个品种表现高感,占比高达93.8%,唯有石麦22号表现中感。

2.4.6 黄矮病鉴定结果黄矮病鉴定结果表明,所鉴定的12个小麦品种全部感病(中感以上),其中,高感(6个)和中感品种(6个)各占50%。按黄淮旱肥地和旱薄地区组划分看,高感和中感比例仍是50%(表4)。

表4 2011—2016年4个区组国审小麦品种抗病性表现

3 结论与讨论

3.1 组合选配和目标

通过审定品种的组合分析,利用杂交选育的品种占94.4%,证明杂交育种仍是当前小麦育种最有效的方式。今后应加大分子标记辅助育种与常规育种相结合,综合转基因、双单倍体大规模应用以及杂交小麦等技术,将传统的经验型育种逐步向定向高效的精确育种发展,建立小麦高效育种技术体系,创制优异育种新材料,培育优质、高产、多抗小麦新品种,提升小麦生产水平。由于北部冬麦区旱地近5 a没有审定品种,无法开展分析研究,这也证明长6878(对照品种)非常优秀,比较难以超越。

3.2 育成小麦品种的品质

根据GB/T 17320—2013小麦品种品质分类标准,符合强筋小麦标准的仅有1个品种(舜麦1718),达到中强筋小麦标准的有石优20号、山农26、晋麦92号、津农6号和津农7号等5个品种,强筋和中强筋品种分别占审定品种的2.8%和13.9%,说明优质中强筋以上小麦还很少[12]。从上述6个品种产量看,比对照增产顺序依次为舜麦1718(8.4%)>石优20号(3.2%)>津农6号(-0.5%)>晋麦92号(-1.1%)>津农7号(-1.3%)>山农26(-3.5%)。针对重产量轻品质的问题,应加强优质小麦种质资源的创新与联合攻关,加快培育优质、高产、高效小麦新品种的步伐,同步提升产量与质量[13-15],发展优质专用小麦,调整小麦种植结构,实现小麦产业的供给侧改革。

3.3 育成小麦品种的综合抗病性

审定的小麦共进行了条锈病、叶锈病、白粉病、纹枯病、赤霉病和黄矮病等6种病害的鉴定,各麦区鉴定病害种类不同,全部品种均进行了条锈病、叶锈病和白粉病等3种病害的鉴定。研究表明,供试的36个品种中兼抗2种病害的小麦品种仅有黄淮北片水地品种鑫麦296(中抗条锈病、白粉病)和邯麦17(中抗条锈病、叶锈病),其占比仅为5.6%,没有兼抗3种及以上病害的品种。所有品种均对小麦赤霉病、纹枯病、黄矮病感病,可见,近5 a审定的小麦品种抗病性较差[16],品种抗病性遗传改良的潜力很大,挖掘优良抗性基因,将增强高产品种抗病、抗逆能力作为育种目标应是一个不错的选择,会收到事半功倍的效果。

目前,小麦病害问题日益严重,全国小麦赤霉病发生严重并呈向黄淮麦区扩展趋势,已成为黄淮麦区最重要的病害[17],为确保我国口粮从数量到质量的安全,通过现代农作物育种技术提高小麦品种对赤霉病的抗耐性,减轻赤霉病的危害,攻克小麦生产世界性难题是摆在我国农业科研领域的一项重要任务。此外,近年叶锈病在主产麦区相当严重,纹枯病在河南普遍发生[18],同时出现了致病性强、发展速度很快的条锈病新小种V26[19],因此,聚合抗白粉病、叶锈病、纹枯病、赤霉病等抗病性状,培育多抗性小麦新品种是今后的发展方向。

3.4 不同地域育种单位对小麦审定品种的贡献

从品种育成单位看,分别来自7个省市,按育成品种数量由多到少的顺序为河北(11个)>山东(9个)>北京(7个)>山西(4个)>天津(2个)=河南(2个)>陕西(1个)。山西排名第4,育成尧麦16、舜麦1718、晋麦92号和运旱115等4个小麦品种,占11.1%;从育成的中强筋以上审定品种数量看,山西占33.3%,与天津并列第一。山西小麦特异种质资源丰富,如临汾5064是全国三大强筋优质源之一[20];强筋优质小麦品种晋太170和临优145跨省推广,均获山西省科技进步一等奖[21-22],强筋小麦新品种舜麦1718获山西省科技进步二等奖;济麦22的亲本之一(临远7069)出自山西省农科院小麦研究所[23]。同时山西的抗旱种质资源在全国也有独特的地位,晋麦47、长6878是多年全国的旱地对照品种。山西省作为我国小麦主产区和小麦的主要研究单位之一,应加大选育国审小麦品种的力度,特别是育成适于黄淮麦区的国审品种,从而扩大品种推广面积,出国家级成果。

[1]何中虎,夏先春,陈新民,等.中国小麦育种进展与展望[J].作物学报,2011,37(2):202-215.

[2]李秀绒,柴永峰,孙来虎,等.抗旱节水高产小麦育种及研究体会[J].陕西农业科学,2007(2):95-97.

[3]张俊灵,孙美荣,闫金龙,等.山西省旱地小麦育种进展与育种策略探讨[J].农学学报,2015,5(9):17-21.

[4]张立生,温辉芹,裴自友,等.山西省小麦生产现状及存在的问题[J].农业科技通讯,2015(1):12-14.

[5]中华人民共和国农业部.中华人民共和国农业部公告第1674号[EB/OL].[2016-08-01].http://www.moa.gov.cn/govpublic/nybzzj1/201112/t20111219_2438170.htm.

[6]中华人民共和国农业部.中华人民共和国农业部公告第1877号[EB/OL].[2016-08-01].http://www.moa.gov.cn/govpublic/nybzzj1/201301/t20130124_3206985.htm.

[7]中华人民共和国农业部.中华人民共和国农业部公告第2053号[EB/OL].[2016-08-01].http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gg/20-1402/t20140213_3762395.htm.

[8]中华人民共和国农业部.中华人民共和国农业部公告第2240号[EB/OL].[2016-08-01].http://www.seedchina.com/DefaultInfoDetail.aspx?InfoId=1996&TypeId=87.

[9]中华人民共和国农业部.中华人民共和国农业部公告第2378号[EB/OL].[2016-08-01].http://www.moa.gov.cn/govpublic/nybzzj1/201604/t20160418_5097771.htm.

[10]中国人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T 17320—2013小麦品种品质分类[S].北京:中国标准出版社,2013.

[11]潘幸来,史引红,王永杰,等.国审强筋节本高效小麦新品种舜麦1718的选育[J].农业科技通讯,2012(9):141-144.

[12]胡学旭,孙丽娟,周桂英,等.2006—2015年中国小麦质量年度变化[J].中国农业科学,2016,49(16):3063-3072.

[13]任欣欣,姚占军,岳艳丽,等.黄淮海麦区四省份小麦品种的农艺性状及遗传多样性分析[J].华北农学报,2010,25(1):94-98.

[14]杨洪强,田文仲,吴少辉,等.1982—2010年河南省旱地小麦品种主要农艺性状的遗传演变规律[J].河南农业科学,2014,43(5):38-41.

[15]时晓伟.CIMMYT小麦品质育种策略[J].天津农业科学,2011,17(3):108-111.

[16]刘太国,邱军,周益林,等.中国冬小麦区域试验品种抗病性评价[J].中国农业科学,2015,48(15):2967-2975.

[17]刘易科,佟汉文,朱展望,等.小麦赤霉病抗性改良研究进展[J].麦类作物学报,2016,36(1):51-57.

[18]刘万才,刘振东,黄冲.近10年农作物主要病虫害发生危害情况的统计和分析[J].植物保护,2016,42(5):1-9.

[19]刘太国,章振羽,刘博,等.小麦抗条锈病基因Yr26毒性小种的发现及其对我国小麦主栽品种苗期致病性分析[J].植物病理学报,2015,45(1):41-47.

[20]庄巧生.中国小麦品种改良及系谱分析[M].北京:中国农业出版社,2003:533-536.

[21]温辉芹,张立生,程天灵,等.国审小麦新品种晋太170的选育实践与体会[J].山西农业科学,2008,36(9):15-20.

[22]闫翠萍,张定一,姬虎太,等.强筋小麦新品种临优145的选育与利用[J].山西农业科学,2005,33(4):24-26.

[23]盖红梅,李玉刚,王瑞英,等.鲁麦14对山东新选育小麦品种的遗传贡献[J].作物学报,2012,38(6):954-961.

Analysis of Agronomic Characters,Quality and Disease Resistance of New Wheat Varieties

ZHUMei,PEI Ziyou,WENHuiqin,CHENGTianling,LI Xue,ZHANGLisheng

(Institute ofCrop Sciences,Shanxi AcademyofAgricultural Sciences,KeyLaboratoryofCrop Gene Resources and GermplasmEnhancement on Loess Plateau,MinistryofAgriculture,Taiyuan 030031,China)

Analysis of the status and problems of the registered wheat varieties will further improve the level of wheat breeding to provide a scientific basis.The data of 36 wheat varieties registered by the National Crop Variety Approval Committee from the irrigated land ofnorth area ofHuanghuai winter wheat and the northern China,Huanghuai poor dryand fertile farmland dryland regions in the year of 2011-2016 were selected as materials,the agronomic traits,quality and disease resistance were analyzed.The results showed that the average yield ofthe cultivars was 4.9%higher than that ofthe control varieties,and the average increasing rate of5 varieties(Yaomai 16, Wennong 14,Luyuan 502,Zhongmai 816 and Nongda 5181)were more than 8%.Efficient spike of registered varieties in north area of Huanghuai winter wheat,Huanghuai dryland,northern winter wheat regions were increasing year by year.The average spikelet number and 1 000-grain quality of the tested varieties in the northern winter wheat region showed a declining trend.The protein content of all varieties reached the national standard ofwheat gluten quality.The frequency ofwheat varieties with wet gluten content and stability time up to gluten standard were 75.0%and 22.2%.While,52.8%of the varieties had lower sedimentation value.The comprehensive analysis ofqualitytraits showed that there was onlyone cultivar(Shunmai 1718)which reached the standard ofstrong gluten wheat.Similarly,5 varieties ofShiyou 20,Shannong26,Jinmai 92,Jinnong6 and Jinnong7 reached the standard ofmedium strong gluten wheat,the overall quality needed to be further improved.The frequencies of resistant cultivars to wheat stripe rust,leaf rust and powdery mildew were 25.0%,11.1%and 5.6%,respectively,while the cultivars showing susceptible to these diseases were 75.0%,88.9%and 94.4%, respectively.Only 2 cultivars were resistant to both diseases,all cultivars were susceptible to wheat sharp eyespot,Fusarium head blight and yellowdwarf.Breedingcultivars with multiple disease resistance genes should be strengthened.

wheat;agronomic characters;qualitycharacters;disease resistance

S512.1

A

1002-2481(2017)04-0491-08

10.3969/j.issn.1002-2481.2017.04.01

2016-10-09

山西省科技攻关项目(20150311001-3);山西省重点研发计划(指南)项目(201603D221001-2);山西省农业科学院育种工程项目(16yzgc029);国家科技支撑计划项目(2013BAD04B03-04);山西省农业科学院所长青年引导专项(yydzx09);山西省农业科学院种业项目(2016zyzx26);山西省农业科学院科技自主创新能力提升工程项目(2017ZZCX-12)

朱玫(1964-),女,上海人,助理研究员,主要从事植物遗传育种和栽培技术研究工作。裴自友为通信作者。