“被打开的新空间”:革命文艺与江西苏区农村妇女的生活

2017-04-20易凤林

易凤林

“被打开的新空间”:革命文艺与江西苏区农村妇女的生活

易凤林

民国时期农村文化的现代转型与革命性的直接冲击同时存在,在革命区域——江西苏区农村这两者并行不悖。更重要的是,共产党恰当地把农村文化的现代转型与革命思想的输入结合起来,实现了两者的重合。从其效果来看,江西苏区的农村妇女主动或被动地改变着传统的文化理念,突破封闭的私人空间,走向共产党开辟的新公共空间,享受着现代性和革命性的文化滋养。这是革命文艺对农村妇女生活影响的主要方面。与此同时,事实的另一面是,农村传统文化有着顽强的生命力,在妇女中有着根深蒂固的影响,她们的公共活动空间虽然有所突破,但仍有限。

革命文艺;农村妇女;公共空间

民国二三十年代是中国重要的社会转型期,江西同样经历着这一转型。与此同时,江西也是共产党试验马克思主义革命文艺的中心区域。为此,江西农村的文化结构,不仅有现代化转型的发散性影响,更有共产党主导下革命文化的直接冲击。并且,共产党恰当地把农村文化的现代转型与革命思想的输入结合起来,实现了两者的重合。江西苏区的农村妇女逐步改变原有的文艺生活方式,由传统逐渐转向革命。这一转变主要是共产党的引导,暗含妇女被动或主动的选择。在此之下,她们的公共活动空间更为广阔,不再局限于狭小的私人空间。在革命史、妇女史的研究中,学界对江西苏区农村妇女的文艺生活有所关注。*谢重光的《土地革命时期闽粤赣苏区的客家妇女生活》(《党史研究与教学》2005年第1期)、周晓平的《客家山歌与客家女性婚恋文化》(《赣南师范学院学报》2013年第2期)等阐述了民国江西农村客家妇女的文化艺术生活。然而,以往研究的关注点主要是共产党的文艺政策及其地方贯彻,较少从空间上的立体角度来论述农村妇女文艺生活的改变、妇女对革命文艺的自我言说以及革命文艺与现代文化转型的某种暗合等问题,尤其尚未关注各方的回应,从而缺乏一定的思想维度。此外,学界主要利用共产党方面的单一材料,对女性书信、农村调查资料及国民政府统计数据等史料缺乏应有的挖掘,从而使其研究缺乏多向的史料支撑。为此,本文以江西苏区为中心,充分利用各方材料,对农村妇女的文艺生活进行细致的考察,再现农村妇女在公共空间上的变与不变,分析其背后的革命逻辑与妇女自身的因应。

一、狭窄空间:农村妇女文艺生活的原生态

民国处于由传统向现代转型的时期,但农村的转型因传统文化的深厚性变得尤其艰难,表现出以传统为主导的显性特质。在此时空背景下,绝大部分农村妇女仍困厄在私人生活圈子里,很少活跃在公共场合开展她们的文艺生活。江西农村的情况可为代表。这是革命文艺尚未到来之前,江西农村妇女文艺生活呈现出来的主要状态。

(一)文艺生活理念的滞后与活动空间的有限性

与长久以来的教育体制一致,妇女接受教育的机会有限,其文艺生活理念落后,并且现实生活的各种束缚更使她们难以超脱传统社会的藩篱。农村妇女往往在传统文化的浸染中失去活动自由,被动地或无意识地束缚在相对封闭的空间。

1.妇女教育的缺乏

民国时期教育普及率低。由于社会偏见,女性受教育者相比男性更少。农村地区的这一情况更为突出。贫乏教育的直接影响是农村妇女的文艺理念滞后。

国民政府的数据基本说明了民国教育落后的残酷现实。1933年8月1日,江西省国民政府所属官方报刊——《江西教育行政旬刊》称:“江西民众百分之七八十均为农民,其生活环境,非贫即苦,终岁既被贫苦所笼罩,其人生之目的与行动,必流于萎退与卑下,故文化运动,即令普通适合于社会全体,然不提高之则无以使社会向上。”*吴品今:《江西文化运动之方向与步骤》,《江西教育行政旬刊》第3卷第8期,1933年,第3-5页。一向不愿意自我贬低的国民政府,在教育尤其在农村教育的问题上也是颇为无奈,直白陈述文化的落后导致社会精神面貌的萎靡。同时,社会各界对江西农村的调查也共同指向农村教育低落的问题。诸如,1933年8月地政学院学员贺明缨对江西金溪县农村的调查显示:“学龄儿童颇多,苦无学校容纳,偶于壁间得书一本,曾视之则七言杂志也。询之主人则谓附近无学校,方以此课其儿童也。”*贺明缨:《江西省田赋清查处实习报告书》,萧铮主编:《中国地政研究所丛刊:民国二十年代中国大陆土地问题资料》,成文出版社1977年版,第85086-85087页。简言之,农村中有大量的学龄儿童包括女童无法正常上学,适合儿童的书籍稀少,偶有的书本便成为可贵的精神食粮。基础教育的缺乏必然造成一连串的社会负效应,尤其是农村女性文化素质低下的现实很难改变。

共产党方面的报告也与国民政府、社会各界调查的结论基本一致,同样表明江西农村妇女受教育程度之低。1930年10月,共产党在《赣西南妇女工作报告》中指出:“赣西南妇女读书的很少,只有些资产阶级的妇女,亦是凤毛麟角,写识文字的是百与一之比。”*《赣西南妇女工作报告》(1930年10月),江西省妇女联合会、江西省档案馆选编:《江西苏区妇女运动史料选编》,江西人民出版社1982年版,第15页。这一报告基本说明了赣西南农村妇女文盲率非常高,文化素质十分低下。赣东北的情况也差不多。1933年6月,赣东北省苏区的相关报告指出,农村人口的文盲比例达百分九十以上,并认为大部分群众不识字的后果是“往往不能很理解的看各种文件和革命的书籍,使群众的水平不能充分和很快的提高起来”、“这对于革命斗争工作,是有损失的”。*《识字班工作》(1933年6月)(闽浙赣省),中央教育科学研究编:《老解放区教育资料》(一),教育科学出版社1981年版,第260页。由此可见,农民包括妇女文化素质的低落是不容否认的客观现实,已经对革命的推行造成了较大的负面影响。

上述情况说明,民国江西农村的教育水平十分低落。相比男性,女性受教育者更少,文盲、半文盲的女性是农村妇女的主体。这样的客观现实必然造成现代性的文艺思想和生活方式难以在农村妇女中间传播、接纳。

2.较为封闭的生活空间

与教育缺乏相随,农村妇女的视野比较狭小。大部分农村妇女受婚姻或家庭所累,困在自己的小空间,主要活动在生活的乡村。也就是说,她们的生活空间较为封闭,较少有机会或主动接受外来新文化的洗礼。

20世纪三十年代初中期,一批在江西从事农村服务工作(也称乡村建设运动)的人员在当地进行了详细的农村调查。通过这些调查,他们真正感受到农村妇女生活空间的封闭和视野的狭小。即农村妇女的生活几乎都是以家庭为中心,思想极为传统,不愿意主动参与社会活动包括各种文化活动,从而导致他们的农村工作难以顺利开展。诸如,在江西农村开展服务工作的施中一直言:“农村中的女子,尤其是已经出嫁的,最是讨厌的东西了。平时则不是论论公婆的‘疙瘩’,便是说说姑娘的刁恶;小小一件事就爱和人家争吵,咒骂起来,接连一串活像鹦鹉的饶舌;受了气哭起来的一套腔调,真会叫人肉麻,头疼”。他认为,这些农村妇女之所以如此狭隘,在于“那封建制度的遗毒,社会环境的窳败,教育的幼稚,娱乐的缺乏等等,都是这种习气的成因。”*施中一:《服务中的农村生活》(1935年),卢广绵等:《农村工作经验谈》,上海青年协会书局1936年版,第41页。也就是说,封建社会思想的长期影响、教育的缺乏、健康文艺生活的缺失等是造成农村妇女生活空间和思想狭隘的重大因素。

与施中一的认识类似,同样在江西农村开展服务工作的徐幼之也有此体会。她以女性的独特视角和人文情怀重点关注了农村女性对自身封闭性的无意识。她对黎川县农村妇女的考察表明,农村妇女思想闭塞,不愿意与外界接触,很少接触新的文化。她陈述:

黎川,地处偏僻,四围皆山。当汽车路未修筑前,交通非常不便。故与外界少有往来,乡间妇女,有终身未离本村者。即村与村间,亦多不相往来,缠足之风,尚在盛行。当我们初来时,彼等见我们都是短发天足,并穿着长衣,均使彼等感觉奇怪。有时只听见她们说:“这是男子呢,还是女人呢?他们来做啥呢?”于是她们说满心是疑,因怀疑而躲避。我们最初感觉奇怪的,就是几乎看不见青年的妇女。只见四五十岁的老太婆,和八九岁的小姑娘。*徐幼之:《第一年担任乡村妇女工作的经验》,卢广绵等:《农村工作经验谈》,上海青年协会书局1936年出版,第33-34页。

在其看来,农村妇女基本局限于自己生活的小地方,对一切外来的人、物、思想都是持怀疑甚至是排斥态度的。这种态度和视野自然容易导致妇女生活走向褊狭之境。

共产党方面的材料也印证了上述基本判断。许多报告在涉及农村妇女地位、妇女生活状况时,几乎无一例外地叙述妇女被压迫的种种表现,痛陈在各方压力之下农村妇女丧失了生活的自主自由。例如,1930年10月23日,朱昌谐在《关于赣西南妇运报告》中表示,赣西南农村妇女“她的生活、工作,一切都比男人特别利害,尤其是青年妇女再受痛苦,因为在那边古来的习惯,一般女子除助男人出去耕田外,他(她)回家要做饭,及家里其他一切事情,同时他(她)的生活更比男人要苦得多”。*《朱昌谐关于赣西南妇运报告》(1930年10月23日),江西省妇女联合会,江西省档案馆选编:《江西苏区妇女运动史料选编》,第12页。这就说明,以赣西南为代表的农村妇女在生活、劳动等方面承担着比男人更繁重的负担,她们几乎天天围绕家庭,圈套在自己狭小的私人生活空间,基本丧失了自己的公共文化活动空间。1933年3月1日,《中共蕉平寻县委通告(第十八号)——关于妇女工作问题》进一步指出,“虽然受了数年来的革命的推荡,封建残余未肃清,仍然有封建的环链锁住她们”。*《中共蕉平寻县委通告(第十八号)——关于妇女工作问题》(1933年3月1日),中央档案馆、江西省档案馆编:《江西革命历史文件汇集》(1933-1934年及补遗部分),1993年内部发行,第20页。可见,即使在共产党的叙述中,已受多年革命洗礼的农村妇女,仍然没有彻底摆脱束缚她们的锁链。这也在另一层面证明,农村妇女在文艺理念和生活方式上的彻底革新并非易事,暗含着多种力量的牵拉、博弈,以及妇女自身的觉醒等。

(二)传统且简单:江西农村妇女文艺生活的主色调

因为绝大多数农村妇女拘于狭窄的生活空间,她们可享受的文艺生活很少。即使拥有少量的公共文化活动,也常常囿于传统文化范畴,具有强烈的封建迷信色彩。这种文艺活动传统且简单,充分反映了农村文艺色彩的暗淡。其主要表现为:

1.传统文化活动:求神拜佛为主征

农村妇女最常参与的是求神拜佛,甚至是巫术等文化活动。应该指出的是,这些文化活动往往不是为了娱乐,而是与家庭的安康、幸福等紧密联系在一起。妇女们虔诚地参与其中,祈求神灵能使其得偿所愿。

在共产党的革命逻辑中,求神拜佛是必须废除的封建迷信活动,是革命的对象,也是农民尤其是妇女文化思想落后的主要表现之一。为此,共产党有大量关于废除封建迷信活动的言论,要求各地党组织加大对农民思想的改造。诸如,1933年年底,临时中央政府报刊《红色中华》连续发文,要求各地开展反宗教迷信斗争。兴国等地“疾病发生,迷信复炽,有些思想落后的份子,又发现了焚香秉烛和野外喊魂等现象”。*《开展反宗教迷信斗争》,《红色中华》1933年11月26日,第4版。实际上,这已经表明,即使在共产党的中心革命区域,农民尤其是妇女对求神拜佛仍然较为热衷。一旦疾病等意外发生,她们仍然愿意到庙宇求助神灵。虽然她们为了家人的健康平安,暂时走出了家庭,投入到庙宇,但这种活动本身缺乏应有的现代性和娱乐性。

从资料上看,共产党方面缺乏对江西农村庙宇情况的具体调查,为此革命区域的求神拜佛活动的微观考察有所欠缺。但国民党方面的相关调查对此有所弥补。因为这一活动具有明显的延续性,1939年赣县七鲤乡的庙宇情况与共产党革命文艺到来之前的境况应该相差不太大。(具体见表1)

资料来源:李柳溪编著:《赣县七鲤乡社会调查》,李文海主编:《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村社会卷),福建教育出版社2009年版,第678—679页。

从上表看出,赣县七鲤乡的神灵崇拜很杂,有为祈福免祸而敬奉的观音大士、七姑、仙娘、土地等,有为祈雨而敬奉的龙王、玉皇等,有为镇压邪祟而敬奉的灵官、韦驮神、许真人,有为求财而敬奉的财神、福神等。其统计显示:七鲤乡共计29座庙宇,128个房间,占地96亩。赣县七鲤乡的庙宇偏多,面积也较大。这一情况不排除地方的特殊性。这些庙宇及其所占的空间面积实际上就是七鲤乡农妇在农村的公共文化活动区域。某种程度上说,它们的存在证明了农妇公共文化活动带有浓厚的封建性,即她们主要局限于所在乡村的庙宇,很少走出其生活的区域,更别提到城市中去享受现代化的文艺活动。

2.地方特色文化:龙灯龙舟、本土剧、地方民歌等并存

深植于农村社会的地方文化也受到妇女尤其是青年妇女的追捧。观看龙灯、龙舟、地方戏,演唱地方民歌等是其主要表现。

观看龙灯、龙舟。表演龙灯、划龙舟是中国传统文化的一部分,江西省较好地传承了这一文化。在江西农村,表演龙灯是新年娱乐的重要呈现。农村妇女在新年的时候可以比较自由地观看,一解长年农村生活的单调寂寞。划龙舟则是端午节文化活动不可缺少的一部分。它也是农村妇女享受传统文化娱乐的重要部分。

观看地方戏。江西的戏剧种类较多,各地流行的剧种也有所不同,有饶河戏、东河戏、九江青阳腔、采茶戏等。诸如在赣县七鲤乡,每逢庙会神诞,村民多凑钱演戏迎神,“男女老少多聚戏场观剧,真是人山人海,非常热闹”。*李柳溪编著:《赣县七鲤乡社会调查》,李文海主编:《民国时期社会调查丛编(二编)》(乡村社会卷),第688页。1933年9月,从于都县来了一个地方戏班,在瑞金北郊等地表演《龙凤配》等传统剧目,剧钱为每天大洋四元二角,一连表演数日。虽然要收费,但听者众多,其中包括很多妇女。*《开展文化战线上的斗争——反对瑞金演封建戏》,《红色中华》1933年9月27日,第6版。妇女对地方戏的热衷,一方面表明她们受传统文化影响之深,另一方面也表明农村文化活动的匮乏,稀少的戏剧表演往往能激起兴趣。面对此种现象,共产党不断地要求地方组织开展文化战线上的斗争,反对演出旧戏,强调要用新戏来取代旧戏,以便废除封建文化对农民的残害。*《艺术领域内的阶级斗争——展开反封建旧戏的斗争》,《红色中华》1933年12月5日,第4版。

演唱地方民歌。地方民歌在赣南地区较为流行,其中山歌尤具特色。青年妇女是地方民歌的演唱主体。在一定意义上说,唱歌是她们释放天性、参与社会交际的重要手段。即便是共产党,也不能否认地方民歌是“农民作者用自己的语句作出来的歌,它道尽农民心坎里面要说的话,它为大众所理解,为大众所传诵,它是广大民众所欣赏的艺术。”*《〈革命歌谣选集〉编完以后》,江西省、福建省文化厅革命文化史料征集工作委员会编:《中央苏区革命文化史料汇编》,江西人民出版社1994年版,第390页。正因为如此,兴国等地的山歌才有广泛的群众基础,它唱出了农民的酸甜苦辣、男女的爱情等。通过唱歌,农村妇女有了发泄情感的渠道,并且一些爱好相近的妇女有了交际的机会,青年男女可以倾诉好感。

如上述,江西农村妇女文艺生活的主色调是传统而又单调的。受限于文化素质的低下、眼光的短浅、社会制度的规约等因素,她们未能摆脱农村社会的传统文化藩篱,基本把自己的全部生活局限在非常小的区域。可见,从时间上而言,农村妇女的这种传统文艺生活方式具有明显的延续性;从空间上来分析,她们基本在一个相对固定的狭窄区域。

二、“开辟新公共空间”:革命文艺对农村妇女生活的强行嵌入

不能回避的问题是,在共产党的革命空间,农村妇女的文艺生活是否有所改变?从实际情况来看,共产党努力在自己的革命区域为农村妇女开辟新的公共文化空间。虽然这种开辟带有浓厚的强制性,但也不自觉地呼应了农村妇女走出狭隘生活空间的内心渴望。与此同时,共产党适当地把现代文化的引入与革命理念的灌输结合起来,实现了现代文化转型与革命文化思想嵌入的重合。

1927-1934年,共产党在江西农村开展苏维埃革命,在瑞金建立了临时中央政府。共产党广泛深入地发动社会改革,意旨以新的、革命的文化艺术取代封建的文化艺术,以使农村的精神面貌彻底改变。也就是说,革命文艺对江西苏区农村妇女生活产生了直接影响。从其特征看,革命文艺对农村妇女生活的强行输入为显性,农妇们的被动因应为隐性。这一特质暗含共产党对妇女革命的期许和妇女自身的革命意识觉醒。诚如澳大利亚学者费约翰所指出的,妇女革命是在一个具有高度象征意味的舞台上进行的。*[澳]费约翰著,李恭忠、李里峰等译:《唤醒中国:国民革命中的政治、文化与阶级》,生活.读书.新知三联书店2004年版,第413页。这一观点极具启发性。显然,妇女革命虽然纳入社会解放的大范畴,但具有强烈的性别解放象征意味。农村妇女的文化变革同样如此。

以这一理念为主导,共产党开始在农村革命区域进行文化上的大变革。农村妇女的文化变革也被纳入共产党的工作范围。

首先是社会教育。在苏区,不仅有普通的成人教育班,也有专门针对妇女的妇女班。在革命较为深入的时期,共产党的社会教育在江西农村开展得比较广泛。农村妇女本身具有的学习热情也在革命浪潮下激发起来。在共产党的语言叙述下,这一热情更被放大。朱德曾无比自豪地谈到:苏区时期开展了“中国历史上最大的学习运动”,“被压迫和被损害”的人毕生第一次拼命学起文化来了,从老祖父到怀抱着婴儿的母亲,跟他们的孩子并排坐在学校板凳上。*[美]史沫特莱著,梅念译:《伟大的道路——朱德的生平和时代》,新华出版社1985年版,第315-316页。朱德之言极大地肯定了包括农村妇女在内的普通大众对文化的渴望。诸如,陈浩勋在《夜校里的问答晚会——一个夜校教员的笔记》一文中充满激情地写到:“今天晚上的学生来得特别齐,并且以前没有到过夜校里的妇女同志,也来了七八个,最有趣昧的:今晚连一个七十多岁的老妇女同志也都来了。”当他把反日五大纲领简单地作了一个报告后,就有妇女主动地问“日本帝国主义为什么要来争中国地方?”,并认真听他的解答。*陈浩勋:《夜校里的问答晚会——一个夜校教员的笔记》,《红色中华》1934年8月10日,第4版。在不少共产党员的理念中,农村妇女能主动上夜校就是社会教育开展顺利的最好证明,妇女思想上的主动反应更是共产党革命教育成功的突出表现。

革命文化对农村妇女的输入或她们对革命文化的接受具有了广泛的社会革命与妇女自我解放的双重意义。在这种情况下,农村妇女的文化生活不是妇女自身提高文化水平、扩大视野的单一问题,而是有关共产党革命的推行与妇女响应、文化改革的现代性、妇女革命性质的二元化等多重问题。为此,农村妇女的社会教育不仅有了现代知识的传授,而且有了革命思想的输入。即对农村妇女而言,文化的现代转型与革命融于一体。以江西为主的中央苏区的农村成年男女通用社会教育教材之科目可窥一斑。(见表2)

表2 中央苏区农村社会教育(包括妇女成人教育)的教材概况

资料来源:江西省、福建省文化厅革命文化史料征集工作委员会编:《中央苏区革命文化史料汇编》,江西人民出版社1994年版,第418-421页。

表中的这些教材除了常识类主要传播现代文明之外,政治教育方面的课本几乎全部以宣传革命、启发农民(包括妇女)的阶级觉悟为教学内容,而且识字课本也是以传播革命知识为重点。一言以蔽之,共产党对农民包括妇女输入的革命文化有着浓厚的革命色彩。应该说,共产党主导下的革命文化坚持以传统文化的现代化转型来呼应世界文化的发展趋势,同时又使中国农村的文化转型刻上了鲜明的共产党思想烙印。

其次是现代歌曲。共产党的现代歌曲并非简单地在农民中传播,娱乐他们的生活,而是有着更重要的政治责任担当。共产党视妇女解放为社会解放的重要部分,把它作为增加革命力量、推动民族解放的重要要素。*《对于妇女运动之议决案》(1925年1月),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第1册,中共中央党校出版社1989年第1版,第370页。与此同时,共产党不仅把妇女解放置于社会解放的大框架,而且强调妇女性别解放的意义。以此为思想起点,它一方面把妇女的文化革命放在共产党打造的整体文化体系中,另一方面它又有意识地突出妇女在文化革命上的独特性。为此,共产党专门改编和创作了一系列妇女革命题材的歌曲。(见表3)

表3 江西苏区共产党改编和创作的妇女革命歌曲

资料来源:《中央苏区革命歌谣选》,江西省、福建省文化厅革命文化史料征集工作委员会编:《中央苏区革命文化史料汇编》,第348-357页。

从妇女革命歌曲看,妇女不仅是共产党的革命动员对象,也是自我解放的承担者。农村妇女通过歌曲了解自身的阶级苦难,自发冲破传统藩篱,完成自我救赎。并且,在共产党引领的革命洪流中,农村妇女进入更新的、广阔的活动区域,而不是拘泥于家庭的小空间。简言之,妇女可以通过革命,突破传统束缚,实现新的公共文化空间的共享。

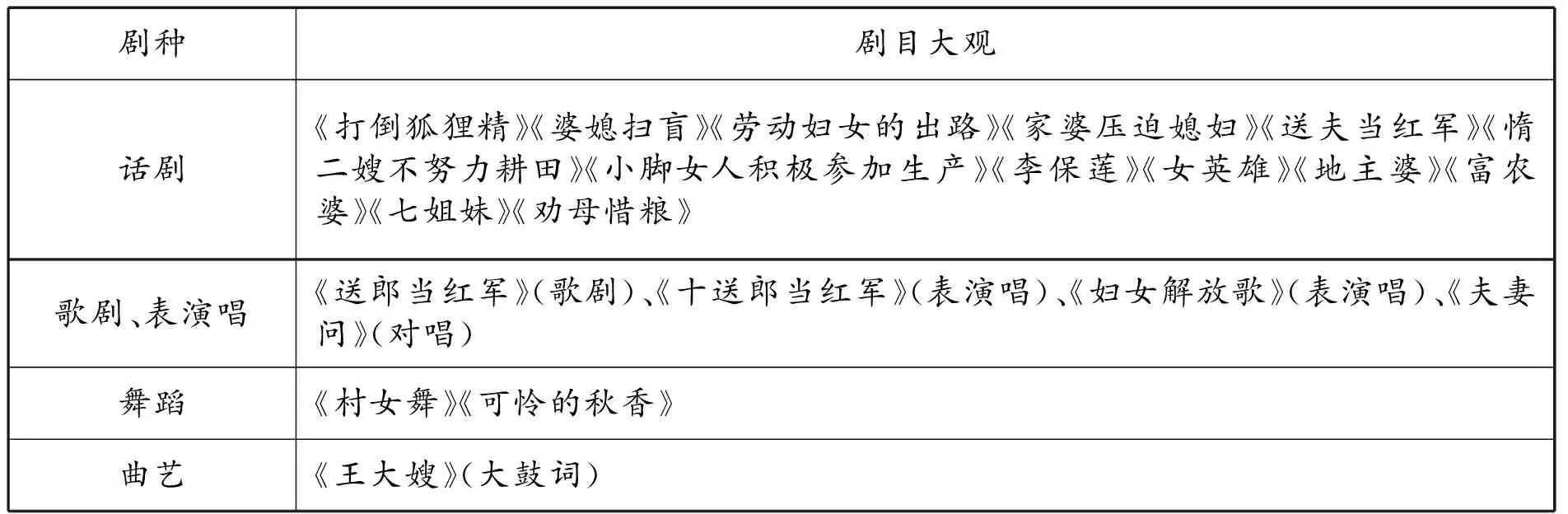

最后是现代戏剧。为了对抗传统戏剧对农村妇女娱乐生活的占领,共产党引入了现代性的话剧等。共产党用新戏对抗旧戏的成效显著。在文化生活极度匮乏的农村,农民对免费观看的新戏一般都是持欢迎态度的。*浣白:《开展反对封建迷信斗争!云集区列宁小学教员拜老爷!封建旧戏大演特表演!》,《红色中华》1934年1月10日,第4版。在另一层面上而言,共产党用新戏去占领农民包括妇女的休闲空间无疑是具有先天优势的,并恰当地利用这一先天优势去传播共产党的政治思想,无疑有“一箭双雕”之效。共产党创作的妇女题材戏剧基本暗含这一理念。(见表4)

表4 江西各苏区共产党创作的妇女题材剧目

资料来源:《中央苏区革命歌谣选》,江西省、福建省文化厅革命文化史料征集工作委员会编:《中央苏区革命文化史料汇编》,第358-375页。

从上表看出,共产党基本把西方的现代剧种引入到苏区,并让农村妇女有了直接体验,改变了她们单一的艺术生活。共产党虽然利用了西方戏剧形式,但内容完全是“共产党”印记的。妇女在共产党的双重意图下被动或主动地改变着自己的文化结构。

如上述,共产党一方面为了传播革命知识,另一方面为了倡导文明的文化娱乐方式,在苏区农村推行了以社会教育、歌曲、话剧等为代表的现代文艺,使妇女对村外的世界产生了新的文化认知,并有了不同的文艺体验,有了新的公共文化空间。要言之,共产党在妇女文化转型的道路上起到了关键作用。

三、不同的语言叙事:农村妇女文艺活动空间的变与不变

不同的人对农村妇女在文艺生活空间上的变化有不同言说。在不同的语言叙事下,历史的多面相有了生动呈现。共产党、妇女自身、外界等因立场不同,言说目的不同,在革命文艺对农村妇女生活空间的影响、妇女对革命文艺的因应等问题上有不同观点。

(一)女性自我与他者的言说:农村妇女走向公共空间的艰难

他人的观察或许不够准确,不能真实反映女性的心理。女性的自我言说显然更能刻画农村禁闭生活的苦痛。这也在一定程度上表明,共产党革命文艺对农村妇女的影响力因妇女身上的各种桎梏必然有所降低。

一位被旧式婚约所苦的农村妇女自言:唉!不幸的我,不能自谋生活的我,终算被屈服了。但是我的心灵是碎了,是永久的碎了。我这位笨汉的他,又是一个无正当职业者。其性情粗暴异常,他除了供给我衣食外,其余一切的幸福,同囚犯般的整天的困在一个鸽笼式的后楼。……因之我精神上的痛苦,只有加而无减,自杀的短见,也时时的会盘旋在我的脑际。自杀是不对的事,不这样又怎能减去我的悲哀和苦痛。*女读者:《有不可一日同居之势》(1930年1月22日),寒松主编:《信箱外集之二:迟疑不决》,上海生活书店1936年发行,第108-109页。

这位略受教育的农村女性虽然有自身解放的觉醒意识,但仍无法用合理的方式去摆脱婚后禁锢于家庭的苦痛,尤其当丈夫不通情理时,这种苦痛将更强烈。

另一位来自农村的年轻女性在写给《生活周刊》的信中也表达了自己生活的苦境,和摆脱封闭家庭、走向社会的艰难。她自述:

我生长在极专制极腐败的家庭里,因此连受国民教育的机会都没有。但是目击四周寄生着人性所过的非人生活,觉得非赶快求经济独立不可。为了要求自立与自由,反抗了旧礼教,被社会唾弃,家长凌虐,忍辱含悲,奋斗四五年。在民国十四年暑假得了未婚夫经济上的帮助,才决然脱离家庭到杭城入初中求学。不料一年之后,经济失援,被迫南渡,这时深深地感到仰人鼻息的苦痛。*《明年怎样》,寒松主编:《信箱外集之二:迟疑不决》,上海生活书店1936年版,第51-53页。

这位女性的自我言说,非常深刻地表明农村女性要走向更广阔的社会是何等艰难:不仅有经济上的限制,思想上的禁锢,更有家庭和社会的阻力。这种社会环境和女性自身困难必然导致农村妇女越来越拘禁于农村一隅,难有更健康的、活跃的生活方式。

他者尤其是非政党的观察也颇能接近事实。1934年在江西农村从事乡村建设工作的徐幼之对此有直接体验。当她到乡村去办妇女班时,当地妇女并不买账,用各种借口推脱。一般做母亲的总是回答说:“我们的女太蠢了,不会学。她在家要带小弟弟。”一般年轻的嫂嫂所回答的是“学不会,不会学,读书有啥用呢?”也有的回答“我要带小孩,要做饭,洗衣服,没有闲。”结果,妇女班开办时没有几个学生。*徐幼之:《第一年担任乡村妇女工作的经验》,卢广绵等:《农村工作经验谈》,第36页。对此,她深刻地自省:

至于农村妇女工作应怎样进行?怎样才能适合她们生活的需要,如何才能使她们自动?对这些问题,我们还在暗中摸索。农村妇女,本有吃苦耐劳的精神,浑朴忠厚的美德。可是她们的人生是暗淡的,无意义的,浑浑噩噩的,如何唤醒她们的自觉,俾能获得丰富的生命,我深觉这些都是农村妇女工作中最重大的问题,也是我们对于农村妇女工作所负的最大使命。*徐幼之:《第一年担任乡村妇女工作的经验》,卢广绵等:《农村工作经验谈》,第39页。

徐幼之的观点主要是针对农村妇女自身的思想保守性,尤其是外界唤醒女性自觉的艰难性等方面。农村妇女生活的浑浑噩噩,对文化重要性的茫然等导致文艺新空间的开辟成为一个难题。这也生动地说明:要农村妇女主动走进公共文化领域是多么艰难。

共产党等人主导的农村妇女教育一步一步走进她们的思想世界,但只是一部分影响。教育推动者的理想与农村现实差距很大。即使是革命实行后,革命区域内的农村妇女走向公共空间仍具有极大的困难。1932年,从事妇女革命领导工作的周月林在《红色中华》上专门批判了革命乡村发生压迫妇女的现象。文中谈到,革命中心地——瑞金桃黄区三乡三村的妇女朱英因患抖震病,夜里睡觉时,脚碰到丈夫钟文半身上,钟文半就迷信女子脚抖到男子身上,男子会死且全家也会死。他就把老婆朱英捆起来吊打,并捆送她到三乡苏政府去坐禁闭,而该乡苏政府也默认了这一愚昧行为。*钟月林:《提倡迷信帮助封建的桃黄区三乡主席》,《红色中华》1932年9月27日,第10版。这事至少说明,革命区域的部分农村妇女要拥有人身自由也并非易事,男子对女子的绝对控制并不会因共产党的革命就能迅速、完全地解除。因此,在妇女人身自由缺乏保障的情况下,她们要走向公共空间,拥有全新的文化生活,亦是难事。

(二)共产党的叙事:农村妇女群体与个人的双重改造

在共产党的语言叙事之下,革命文艺必将对农村妇女施加重大影响,塑造全新的妇女形象,提升女性个体的精神气质。也就是说,共产党叙事具有明确的革命性目标。

共产党有众多关于革命文艺政治性的论述。这些言论主要表明,共产党要通过革命文艺达到改造农民包括妇女的政治目的,使其符合革命期待。1932年秋,赣东北苏区通过的《文化工作决议案》明确指出,“鼓动群众对革命战争的热情,加强群众的阶级教育,揭发反动派反动宣传,肃清封建迷信。戏剧歌曲,最容易取得宣传教育作用”。*《第二次闽浙赣省苏大会文化工作决议案》(1932年秋),中央教育科学研究所编:《老解放区教育资料(一)》,教育科学出版社1981年版,第123页。显然,在共产党看来,戏剧歌曲等现代文艺不仅有娱乐身心的文化功能,更有教育、启发群众革命觉悟的政治功能。共产党制定的《俱乐部纲要》更直白地宣扬了文艺的政治目的。它规定,“戏剧及一切表演的内容必须具体化,切合当地群众的需要,采取当地群众的生活的资料,不但要一般地宣传红军革命,而且要在戏剧故事里表现工农群众的日常生活,暗示妇女解放,家庭及生活条件等的革新,揭破宗教迷信的荒谬,提倡卫生及一切科学思想,发扬革命的集体主义和战斗精神。”*《俱乐部纲要》,江西省、福建省文化厅革命文化史料征集工作委员会编:《中央苏区革命文化史料汇编》,第221页。共产党的这一表述极具代表性。“表现”、“暗示”、“揭破”、“提倡”、“发扬”等词语的运用,充分展现了革命叙事方式的“强烈目的性”,和在此叙事下以农村妇女为代表的群众在“革命觉醒意识”上的重要性和必然性。

以此革命叙事为基点,共产党对革命文艺的实施效果有着明确的认识和相当的自信。要言之,革命文艺可以对妇女群体和个人实现双重改造。

其一,对农村妇女群体的改造,使妇女拥有了更广阔的公共文化空间。

对共产党而言,革命文艺能够重新塑造农村妇女群体是毋庸置疑的事实。地方和中央报告都有类似的言论。1934年1月,在“二苏大”上,临时中央政府宣告:“在兴国等地妇女从文盲中得到了初步的解放,因此妇女的活动十分积极起来。妇女不但自己受教育,而且已在主持教育,许多妇女是在做小学和夜学的校长,作教育委员会与识字委员会的委员了。”*《中华苏维埃共和国中央执行委员会与人民委员会对第二次全国苏维埃代表大会的报告》(1934年1月24日),《中央革命根据地史料选编》下册,江西人民出版社1982年版,第330页。在其看来,就社会教育层面而言,妇女已经得到了初步的解放,整体素质提高,不少女性已经完成了文化结构的彻底转型,成为新文化女性的代表。质而论之,在共产党创造的革命空间,她们不再是小家庭的被束缚者,而是有了施展自己文化才华的大舞台。

在舆论上,共产党也主导了这一话语表达。《红色中华》《斗争》等发行量大的官方报刊尤其如此。朱华的《歌舞晚会上》一文描述了“二苏大”开幕式上军民和谐、积极向上的整体风貌。他不惜笔墨地描绘晚会的盛大和观众的踊跃,赞扬“有些老同志带了老花眼镜,有些小同志倚着妈妈臂膀,有的女同志准备唱革命山歌,有的男同志准备了热烈的鼓掌。大家更准备了把一切服从战争。我们的心完全一样,我们共同娱乐,共同生活,共同战斗,共同胜利,共同争取全国的解放。”*朱华:《歌舞晚会上》,《红色中华》二苏大特刊第7期,1934年2月3日,第4版。应该看到,在共产党的叙述语言之下,革命文艺达到了军民和谐,妇女与男人、共产党人一起共享革命创造出来的公共空间,实现了文化水平上的提升和对旧文化结构的冲破。

其二,对妇女个人的直接影响。

共产党关注的重点虽然在于革命文艺对妇女群体的塑造,但也对妇女个人的影响有所论及。在其语言叙述下,妇女个人的文化生活有了质的改变,拥有了较为开放的文化空间,走出了狭隘的小家庭。

限于资料,仅举兴国县女山歌大王曾子贞为例以资说明。《山歌大王——曾子贞》一文的表述如下:

她乖巧、聪慧,从小爱唱山歌。上山砍柴,她对着巍巍青山唱;下河洗衫,她对着潺潺流水唱:“金丝笼子关画眉,窜上窜下好受罪,有朝一日启笼扉,自由自在满天飞,……”歌声如怨如诉,倾诉黑暗岁月的心酸,山歌像火,渐渐点燃了她生命的火花。一九三0年二月,曾子贞被推举为县苏维埃的委员,担任县苏国民经济部部长。她并没有和山歌疏远,而是把战争和山歌融合到一起。参军扩红,她用一支支富有鼓动性、号召力的山歌,撩动人们的心弦;慰问支前,她带着山歌队活跃在前沿阵地,为红军指战员杀敌助威。*《山歌大王——曾子贞》,江西省、福建省文化厅革命文化史料征集工作委员会编:《中央苏区革命文化史料汇编》,第611-612页。

曾子贞的蜕变非常符合共产党对妇女个人新形象塑造的预设。她的改变过程,遵循着革命前生活的暗淡,继而响应共产党的号召,最终接受革命文艺实现个人转变的革命式路线。也就是说,受革命文艺的积极影响,妇女个人在文艺理念、革命观点等方面都有了质的提升,越来越接近共产党对新农村女性的期许,走上更有革命价值的公共场域。

(三)真实的隐晦:革命文艺对农村妇女活动空间改变的有限性

因革命的需要,共产党的主流话语主要强调革命文艺的重大效果。与此对应,因革命的艰难性、复杂性,共产党的非主流话语流露出革命文艺在某一时段或某一区域影响的有限性,从而呈现出历史的另一面相。

革命初期和中期,共产党能够比较清楚地认识到革命文艺影响的有限性。1930年10月,《赣西南妇女工作报告》客观指出,在文化方面,“一切的迷信及旧礼教等在年龄比较老的人还是根深蒂固的一时不能铲除,在青年的人有十分之三都已剪发,放胸放足”、“现在有些地方有妇女夜校,妇女少数进去读书”。*《赣西南妇女工作报告》(1930年10月),江西省妇女联合会、江西省档案馆选编:《江西苏区妇女运动史料选编》,第15页。也就是说,除了年老者传统思想较深,一般的农村女青年也是文化思想落后,仍有十分之七的人没有剪发等,读书者较少。可见,接受共产党的新文化者毕竟只是少数,许多农村妇女仍处于传统文化影响之下。

即使在革命较为深入的时期,革命区域内的妇女仍有大量的文化落后者,革命文艺的输入遇到各种困难。1932年2月14日,杨树兰的《赣东北妇女工作情形》报告指出,“工农补习夜校,各村妇女是大部分的加入并很热烈,但是多数妇女因为家庭琐碎事务和妇女特殊情形,缺课很多,弄得没有什么成绩。俱乐部各村妇女也有部分的参加,但加入演说竞赛会和运动游艺的较多些。”*杨树兰:《赣东北妇女工作情形》(1932年2月14日),中共福建省委党史研究室等编:《闽浙皖赣革命根据地》上册,中共党史出版社1991年版,第410-411页。显然,虽然共产党不遗余力地进行革命文艺的传播,但实施效果大打折扣。这是政策与实践之间的差距,一个不容忽视的事实。

不妨以现代戏剧在农村妇女中间的传播探析妇女文化改革的复杂性。在共产党的叙述话语下,农民尤其是妇女对革命戏剧的无知,对旧戏的偏爱,都表明新旧戏转换的艰难。诸如,列宁小学的个别教员都加入到看旧戏的队伍。共产党工作人员与观看旧戏的小学教员谈话,较好地证明群众对新旧戏的复杂认知:

我们问他为什么要演封建的旧戏呢?他回得很干净[脆]。“是群众大家要演的,没有什么办法?”其实他自己也是其中的一个。嗣后我们又问他“为什么这一村的儿童看封建戏很热烈呢?”他答“儿童可借看戏向父母索取钱来买果子吃”一类的胡说。他负(任)列小教员,平时未尝作过反封建迷信的宣传,像这样的冬烘夫子,他配做列宁小学的教员吗?*浣白:《开展反对封建迷信斗争!云集区列宁小学教员拜老爷!封建旧戏大演特表演!》,《红色中华》1934年1月10日,第4版。

从两者的问答看出,共产党的主导与群众的回应出现了一定的偏差。虽然这样的材料较少,但在“左倾”环境下,共产党主动坦陈文化变革中的现实困难和群众的不配合,已经能够说明群众对革命文化的回应并不完全是积极的,一呼百应的,而是经历了一定的选择过程,凝聚着共产党在文化改革上的努力。

据《红色中华》的报道,在于都等革命乡村,旧戏仍然热热闹闹地进行。即使在共产党的干预下,一部分群众仍然参与其中,结果旧戏仍旧唱演。无奈之下,中共于都县委只好“发动于都工农剧社(分社)到该处表演新戏,实际地和封建旧戏作肉搏的斗争,并进行侦察这次造谣欺骗群众的分子,在群众中把捣乱分子(豪绅地主流氓烟鬼)严格的打击与镇压下去,一般工农群众才很高兴地来看新戏”。*《艺术领域内的阶级斗争——展开反封建旧戏的斗争》,《红色中华》1933年12月5日,第4版。可见,即使有新戏的传入仍难以取消旧戏的影响力。新旧戏的斗争往往夹杂着多重因素,其中共产党的干预、引导确实能起到重要的作用,但这种斗争并不总是以革命文艺的胜利而告终。

综而论之,民国时期农村文化的现代转型与革命性的直接冲击同时存在,在革命区域这两者并行不悖,并且共产党恰当地把农村文化的现代转型与革命思想的输入结合起来,实现了两者的重合,使苏区农村文化的变革兼具现代性和革命性。江西苏区农村文化的变革便是如此。深处其中的妇女也主动或被动地改变着传统的生活方式,突破封闭的私人空间,走向共产党创造的新的公共空间,享受着现代性和革命性的文化滋养。这是革命文艺对农村妇女生活影响的主要方面。但是,事实的另一面是,农村传统文化有着顽强的生命力,对妇女有根深蒂固的影响,她们的公共空间虽然有所突破,但毕竟有限。并且就人数而言,只有部分妇女能够克服各种现实桎梏,实现个人形象和文化结构的彻底转变,而众多的妇女仍然局限在原有的狭窄空间,没有完成文化生活的转变。在苏区,农村妇女文化生活方式的变化受多重因素的影响,其中共产党的主导固然是主线也是明线,但妇女的回应是暗线,且影响着明线的走向。明线与暗线同时共存,证明了引导者和被引导者在文化改革上存在较大程度的目的一致性,但也不能忽略被引导者的主体性。

责任编辑:戴利朝

"The Unfolding New Space": Revolutionary Literature and the Rural Women's Lives in Jiangxi Soviet Area

Yi Fenglin

During the period of the Republic of China, the modern transformation of rural culture and revolutionary direct impact existed simultaneously. They ran parallel in the revolutionary Soviet Region in Jiangxi countryside. More importantly, the Communist Party properly combined the modern transformation of rural culture with the input of revolutionary ideas, achieving their coincidence. From the aspect of its effect, the rural women in Jiangxi Soviet area have actively or passively changed the traditional culture idea, broken the closed private space, and were walking towards the new public space opened by the Communist Party, enjoying the modern and revolutionary culture. These were the main aspects of the influence of revolutionary literature and art on rural women's lives. Meanwhile, from the other side of the truth, rural traditional culture had a strong vitality and a deep-rooted influence among women, so their breakthrough in public space was still limited.

revolutionary literature; rural women; public space

10.16623/j.cnki.36-1341/c.2017.02.002

易凤林,女,江西省社会科学院副研究员,历史学博士。(江西南昌 330077)

江西省文化艺术科学规划项目“公共空间:民国江西妇女的文化艺术生活”(YG2015049);江西省社会科学规划项目“20世纪二三十年代江西农村调查资料整理与研究”(15LS10)