由《湖海集》看孔尚任淮扬治河与《桃花扇》的关系

2017-04-13◎俞扬

◎ 俞 扬

由《湖海集》看孔尚任淮扬治河与《桃花扇》的关系

◎ 俞 扬

清末及民国时期,泰州、兴化等地有一种说法,《桃花扇》是孔尚任在淮扬治河期间写于泰州、兴化的,高尔庚《井眉居诗钞》、韩国钧《永忆录》、李详《药裹傭谈》、陈祖培《听鹂馆笔记》都这么说,但都没有列出可以查核的依据。2000年前后,这种说法又进一步被人提起,孔尚任是在泰州俞锦泉的家班帮助之下,边写边演边改完成的二稿,同样没有提出证据。2007年,蒋星煜先生在《〈桃花扇〉研究与欣赏》一书的序中说,孔尚任康熙二十六年(1687)八月在兴化枣园集中修改《桃花扇》,有伶人参加排练,李映碧也到过枣园、有所介入等等,其实也只是《药裹傭谈》的翻版:“孔东塘尚任随孙司空在丰勘里下河浚河工程,住先映碧枣园中。时谱《桃花扇》传奇未毕,更阑按拍,歌声呜呜,每一出成,辄邀映碧共赏。”连错误都沿袭下来了,李映碧早已在康熙二十二年(1683)去世,这种说法的可靠性不言而喻。

刘立人《也谈“今宵又见桃花扇”》是一篇难得遇见的正面论述《桃花扇》写于泰州的文章。作者从分析孔尚任“箫管吹开月倍明,灯桥踏遍漏三更。今宵又见桃花扇,引起扬州杜牧情。”这首诗入手,力图证明这里的“桃花扇”并非泛指歌舞,而特指孔尚任自己创作的传奇,进而肯定他在泰州完成了《桃花扇》传奇的初稿并试演。结论是:“孔尚任在泰州时已基本完成《桃花扇》传奇的文本。”笔者所知,1964年出版的游国恩先生等主编的《中国文学史》第四册第206页引李详《药裹傭谈》,认为孔尚任“治河期间,他在泰州也曾从事剧本的创作。”并说“他自己和朋友也有同样的记载。”不过书中没有说孔尚任和其他人记载了什么、记于何处,只加了一条脚注,引用孔尚任的《元夕前一日……》这首诗而未作任何说明。现在《也谈“今宵又见桃花扇”》提出详细的意见,它有助于我们认识孔尚任在淮扬治河期间的活动和《桃花扇》的创作过程。

歌舞和戏剧确实不同,但清初文人使用“剧”这个词儿,所指比较宽泛。孔尚任《元夕……观剧,即席口号》的“剧”字,“今宵又见桃花扇,引起扬州杜牧情”这两句,联系晏几道的《鹧鸪天》“舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风”,说它指歌舞难道不是更为神似吗?再说,把“剧”字指的是歌舞还是戏剧先放在一边,姑且说指的是戏剧,对“今宵又见桃花扇”的“桃花扇”三字,也没有办法证明它非得是剧名不可。在孔尚任之前的确没有叫《桃花扇》这个名称的杂剧或传奇,但可以跟这两句诗联系上的戏剧却也不难找到。比如,嵇永仁在康熙十年(1671)写过以杜牧为主角的传奇《扬州梦》,其中《授计》这一出的唱词就有“怕桃花扇底蜂闹衙”。嵇永仁少年时在淮安读书,中年时为淮海道官员作过祭海神庙文,跟淮海也牵扯得上的。如果有人硬要抬杠,硬要说孔尚任一干人这天晚上观看的是《扬州梦·授计》,又该如何作答?同样是猜测附会,结论可以全然不同,说明这种研究方法随意性太大,不可取。至于说孔尚任的艺文旨趣从不在“以歌舞自娱”、观剧是“以剧会友”、黄仙裳、宗定九诸人也没有心肠征歌逐舞等等,未免把孔尚任及黄、宗等人的思想和生活想象得太政治化了。孔、黄、宗等毕竟是文人,跟朋友举行文酒之会,赏月听歌赋诗是寻常之事。孔尚任到了淮扬,想起杜牧也是很自然的。他在扬州作的诗,有“可惜同游无小杜,扑襟丝雨乍消魂”“阮亭合是扬州守,杜牧风流数后生”的句子,见《湖海集》卷一。在“阮亭……”这首诗后,黄仙裳评注道:“牧之后又得阮亭、东塘。”孔尚任在观看歌舞后写诗说“今宵又见桃花扇,引起扬州杜牧情”,有什么必要把它解读成“故意以‘杜牧情’来扭曲诗情,从而掩盖诗情的政治色彩”。这诗的前三句或诗题,哪里有半点“政治色彩”需要掩盖。

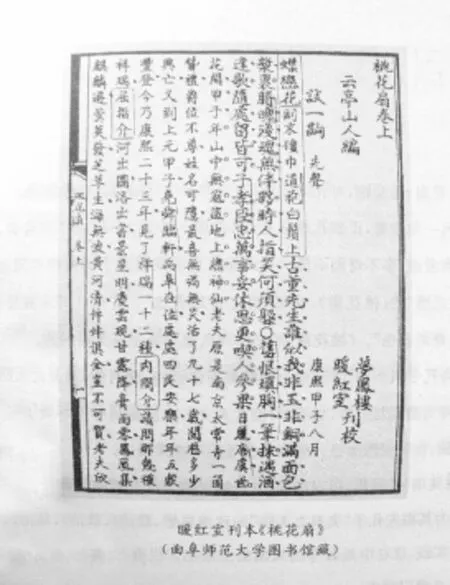

《湖海集》是孔尚任在淮扬时期的诗文集,十三卷,分诗、文、札编年,有邓汉仪等人评注,是研究孔尚任和《桃花扇》的第一手史料。翻开《湖海集》,留意一下孔尚任《元夕……观剧,即席口号》的写作时间,“今宵又见桃花扇”跟《桃花扇》传奇毫无关系。这首诗收在《湖海集》卷二,卷下注“丁卯存稿”,也就是说,这首诗是康熙二十六年正月写的,距他到泰州治河仅仅五个月。这期间,孔尚任不仅风尘仆仆于扬泰之间,还到过兴化、盐城、高邮、镇江,并在朦胧淤口勘查,将近年底才从扬州回泰州度岁。河工刚刚开始,“海岸湖心,住如家舍”(《湖海集》卷十一),“鞍马何曾经柳影,枕衾大半近芦花”(《湖海集》卷一),其忙碌劳累可想而知,孔尚任哪有闲暇、哪有心情创作跟河工毫无关系的剧作。《也谈“今宵又见桃花扇”》说:“孔尚任在基本完成剧作的稿本以后,一项重要的工作,就是要进行试演,要通过演员的演唱来检验‘一字一句’是否能‘入之声律’。从‘今宵又见桃花扇’的‘又’字来看,这种试演已举行了多次。”即使没有治河这项官差,五个月中既要基本完成剧作的稿本,还要多次试演,就算是在当今,全天创作、电脑写作,恐怕也难以做到。下文还接着说,当时孔尚任居住在“孙在丰留下的治水官署”。孙在丰是康熙二十七年三月离开河工回京的,只有离开泰州才能说“留下”什么,刘立人显然把这首诗当成孔尚任在淮扬治河后期写的了。写作时间首先弄错,再加若干主观想象,结论怎能不离事实越说越远。

孔尚任随孙在丰到淮扬治河,抵达扬州是康熙二十五年八月,到泰州的具体时间不明,离开泰州则是二十八年四月,前后两年多。这期间,孔尚任大都在泰州、兴化,写有很多诗文。然而,细读《湖海集》以及诗下邓汉仪、黄云、宗元鼎的评注,找不到有关《桃花扇》的片言只语。这跟孔尚任在《桃花扇本末》中交待的《桃花扇》的创作过程,没有提到在淮扬治河期间写作的情况相一致。有人根据《桃花扇本末》有“三易稿而书成”,以为这“三易稿”说明《桃花扇》有三稿,已卯成书的就是第三稿,未仕时“仅画其轮廓”的是初稿,进而推论必有二稿,二稿是淮扬治河期间在泰州写的。还有人说,孔尚任对治河期间编写《桃花扇》一事讳莫如深,跟好友都保密不谈,因而没有人知道。这是由于封建社会视编写谈情说爱的戏曲小说为诲淫诲盗,有违儒家礼教,孔尚任是在任官员,应勤于王事,岂能在治河期间不务正业,何况当时泰州知州施世伦正跟他不睦,他的友人吴绮、袁于令就是因为在任所编剧、唱曲遭弹劾丢官的。这些说法似是而非,经不起推敲。

《桃花扇本末》是孔尚任自述《桃花扇》的创作缘起、写作经过、演出情况和剧本流传刊布的文字,

“二稿”云云,显然是对《本末》的误读。“三易稿”的“三”是“多次”的意思,汪容甫《释“三”“九”》说得十分透彻,毋庸置辨。依上下文,《本末》所谓“三易稿”,是指应田雯(纶霞)索览“挑灯填词”的写作而言,说自己多次修改。脱离了具体的语境,仅凭“凡三易稿而书成”这七个字就说《桃花扇》有二稿,是典型的断章取义。孔尚任已经说清楚了,他原有一个“仅画其轮廓”的稿子,这稿子未仕时向密友谈过,到国子监后也向僚辈谈过,“又十馀年,兴已阑矣”,没有再写,没有什么二稿。《小忽雷》写成于康熙三十三(1694)年,三十四年春,顾天石离京。孔尚任重又写起《桃花扇》,最早也是三十四年。而田雯康熙三十三年正月入京,先补刑部侍郎,六月调任户部侍郎,即“少司农”。田、孔是同乡、好友,三十四年秋孔尚任迁户部主事,成为田雯下属。四年后,康熙三十八年(1699)六月,《桃花扇》写成。这些时间、事件相互连接,孔尚任说的是实情,没有“保密”“隐瞒”,应该相信。尤其应该注意的是《本末》说到王寿熙的文字,它极其清楚地说明,在此之前孔尚任没有写过一个基本完整的、经过“多次试演”的文本,不可能有所谓“二稿”。明清社会乃至统治者,并不把杂剧、传奇一律视为诲淫诲盗之作,文人为官期间创作戏曲的例子甚多,孔尚任自己就是在国子监博士和户部主事任上写成《小忽雷》和《桃花扇》的,而且是公开进行,并未藏藏掖掖。至于吴、袁的丢官另有原因。袁于令的《西楼记》在明末已经成为名剧,清初他还带了演员到北京演出。顺治四年至十年(1647-1653)袁任荆州知府,后被撤职是因侵占钱粮。吴绮在顺治十三年任兵部主事时,奉旨据杨继盛事迹作《忠愍记》传奇,且因传奇得宠,十五年升员外郎。康熙五年(1666)吴绮任湖州知府,挫抑豪强,一时肃然,后被当地士绅仇视中伤,九年解职。这两人的事迹是不能用来作为“孔尚任保密”的依据的。在举不出证据说是刻意隐瞒的情况下,只能承认在淮扬治河期间,孔尚任没有花大量时间写作,没有写过一个可以称为“二稿”的文本。三百多年前的事,只能凭当年留下的文字或实物说话,想象无济于事。有两点值得我们注意,一是孔尚任离开泰州游历江宁期间写的《过明太祖故宫》《拜明孝陵》跟《桃花扇·馀韵》中的《哀江南》有词句和意境上的叠合;一是词曲专家吴瞿安先生指出的“《桃花扇》耐唱之曲,实不多见……通本无新声,此其短也。”“《桃花扇》有佳词而无佳调,深惜云亭不谙度声。”(《吴梅词曲论著集》第271页,南京大学出版社,2008年)这两点《桃花扇》研究者尽人皆知。如果《桃花扇》“在泰州基本完成传奇文本”“多次试演”“通过演员的演唱来检验‘一字一句’是否能‘入之声律’”,是不可能出现这种情况的。这两点是《桃花扇》并非在泰州完成二稿、试演的有力反证。

孔尚任没有在淮扬治河期间写作《桃花扇》,并不是说《桃花扇》跟扬、泰无关,恰恰相反,淮扬治河这三四年对《桃花扇》能写成著名的悲剧,起的作用太大了。孔尚任在《桃花扇本末》中说“恐闻见未广,有乖信史”,到淮扬治河,无疑是实地调查的极好机会。在泰州、兴化,孔尚任结交了黄云、冒襄、邓汉仪、杜濬、宗元鼎、许承钦、李沂等众多遗民文人,跟他们成为“话旧”的朋友,主动向他们“搜求遗闻”,对他的思想有很大影响。在扬州时,孔尚任多次探访史可法的衣冠冢,离开扬、泰回京前,到江宁漫游了两个多月,实地探访秦淮河、莫愁湖、朝天宫、鸡鸣棣、明故宫、明孝陵等地,拜望“上国之人士”三十多位,特意到离城四十多里的栖霞山白云庵拜访张瑶星,这张瑶星原本是锦衣卫千户,崇祯就是他收殓的,清兵南下后做了道士。《桃花扇》让张瑶星成了剧中人,三次出场,第四十出《入道》由他来喝断花月情恨、归结兴亡大案,可见这次晤谈对“有心人”孔尚任影响之巨。应该说,淮扬治河这几年,孔尚任不仅仅是得到许多写作传奇的鲜活的素材,更重要的是在跟遗民朋友的密切交往中,了解到他们的思想,感染了他们对史事的看法,为这部传奇“借离合之情,写兴亡之恨”的主旨奠定了坚实的基础。笔者认为,没有淮扬治河就没有今天的《桃花扇》,这么说一点也不过份。

泰州为纪念孔尚任新建了桃园,在其中复建他一度寓居的陈庵,并不意味着有关部门主张《桃花扇》在泰州写成初稿或二稿。孔尚任在淮扬治河期间的经历,对《桃花扇》能达到现在公认的思想高度和艺术高度,所起的作用是研究《桃花扇》的人十分重视的。孔尚任自己说:“予出使三年,居海陵者强半。”(《湖海集》卷九《山涛诗集序》)在泰州建纪念孔尚任的公园,谁曰不宜!《也谈“今宵又见桃花扇”》以为,只有承认《桃花扇》是在泰州写成初稿并试演才能纪念他,不然这样的纪念是“底气不足”“缺乏说服力和吸引力”,这就过于狭隘了,思想仍然没有跳出传说的圈子。明末清初昆曲流行,泰州王孙骖、俞锦泉有家班,扬州吴绮、李书云有家班,跟孔尚任同在河工并且相知甚深的徐旭旦还是词曲行家。孔尚任在扬、泰期间跟俞锦泉、吴绮等过从甚密,接触戏曲、歌舞的机会很多,公馀之暇写一两套曲子,把从前的作品拿出来做点修改,跟俞锦泉、吴绮、徐旭旦等人切磋切磋,是完全有可能的甚至是必然的,这与在泰州写成《桃花扇》不是一回事。在我看来,无论笼统说《桃花扇》写于泰州还是二稿写于泰州,也无论说孔尚任是一个人悄悄地写还是边写边演边改,都不过是说故事而已,实在没有必要把传说认定为史实,花气力牵强附会来“论证”这莫须有的事情。