从敦煌看丝绸之路上的吐蕃元素

2017-04-11张延清

张延清

(四川大学 中国藏学研究院,四川 成都 610044)

兴起于雅隆河谷的吐蕃王朝,在容纳了周边诸小邦、进而征服苏毗和象雄部族后,势力大振,走上了扩张的征程,攻灭吐谷浑,称雄于青藏高原,与大食、唐王朝在丝绸之路上展开了竞争和较量,并一度控制丝绸之路达百年之久,为丝路文明的建构和传播做出了历史性贡献。期间,吐蕃政权也从这条东西方黄金通道引进先进文明,使封闭的青藏高原紧跟世界文明的节拍。本文将以敦煌为中心,从文献和考古资料出发,探讨丝绸之路上的吐蕃元素。

一、吐蕃对丝绸之路的控制

吐蕃势力进入西域始自松赞干布收服苏毗、攻灭象雄。苏毗(孙波)部族本在藏北与新疆昆仑山和阿尔金山之间游牧,骁勇善战,是一个强悍的游牧部落。苏毗游牧民经常从昆仑山北下塔里木盆地,不断与于阗、鄯善等绿洲王国的居民发生冲突。松赞干布收服苏毗后,吐蕃势力从东线在苏毗人的引领下,进入塔里木盆地南缘。象雄与塔里木盆地南缘的丝路南道相连接,翻过喀剌昆仑山即可到达于阗。近年在象雄古国阿里的考古发掘证明,早在汉晋时期,作为丝绸之路上的重镇和节点,象雄通过丝绸之路与中原、波斯、印度等地有了物质交流和文化交往。[1]松赞干布于公元644年征服象雄后,在西线与西域诸国有了直接往来。由此看来,吐蕃势力早在七世纪四十年代即已从东、西两线进入了西域,活跃在了丝绸之路上。

唐太宗贞观二十一年(公元647年)唐发动对龟兹战争,《资治通鉴》记载:

龟兹王伐叠卒,弟诃黎布失毕立,浸失臣礼,侵渔邻国。上怒,戊寅,诏使持节·昆丘道行军大总管·左骁卫大将军阿史那社尔、副大总管·右骁卫大将军契苾何力、安西都护郭孝恪等将兵击之,仍命铁勒十三州、突厥、吐蕃、吐谷浑连兵进讨。[2]

从“仍命铁勒十三州、突厥、吐蕃、吐谷浑连兵进讨”句分析,这次征讨已不是吐蕃首次出兵西域了。《册府元龟》卷九八五外臣部征讨四收有《贞观二十一年十二月伐龟兹诏》,记载了此次征伐:

又遣吐蕃君长,逾玄菟而北临;步遥酋渠,绝昌海而西鹜…[3]

“步遥”是鲜卑族首饰,借指吐谷浑。王小甫从“北临”、“西鹜”等字句的分析和对史料的筛查后,认为此次征战吐蕃“只能是从其西北越于阗南山进入西域”[4],“吐谷浑出兵西域由东往西”[4],笔者赞同此观点。当时唐蕃联姻,双方关系正处于最好时期,唐朝军力强盛,吐蕃是应唐朝请求出兵,只不过当此时吐蕃在西域的力量有限,显不出其影响来。

吐蕃势力进入西域后,积极寻找联合力量,与西突厥弩失毕部往来密切,逐渐壮大,与唐军时有冲突。显庆四年(659)十一月左右,阿史那贺鲁部的阿悉结阙俟斤都曼联合疏勒、朱俱波、渴盘陀三国反,击破于阗。与都曼同时叛乱的还有弓月部,这次叛乱被唐将苏定方讨平。《通鉴》记载:

西突厥兴昔亡可汗之世,诸部离散,弓月及阿悉吉皆叛。(胡注:阿悉吉即阿悉结,弩失毕五俟斤之一也。)苏定方之西讨也,擒阿悉吉以归。[5]

苏定方讨俟斤都曼,攻下疏勒,献俘于东都:

显庆五年正月,左骁骑大将军苏定方讨思结厥俟斤都曼,献俘于东都。[6]

可是时隔不久,弓月联合吐蕃,复又攻克疏勒:

弓月南结吐蕃,北招咽面,共攻疏勒,降之。[5]

吐蕃与弓月联兵攻下疏勒后,向东发展,策动龟兹反叛,唐朝于龙朔二年(662)命苏海政为旭海道总管讨伐龟兹,并让兴昔亡、继往绝两可汗引兵一起进攻。而在这一行动中,因继往绝可汗阿史那步真与兴昔亡可汗阿史那弥射有怨,向苏海政诬告说“弥射谋反,请诛之。”[7]苏海政不予考察,斩弥射并杀其部下,结果又引起了西突厥鼠尼施、拔塞干两部反叛。苏海政与步真引兵讨平了这两部。但在平叛后军回疏勒之南时,却遇上了“弓月部复引吐蕃之众来,欲与唐兵战”[7],而苏海政以“师老不敢战,以军资赂吐蕃,约和而还。”[7]由于这次冤杀弥射,西突厥部落贰心于唐。不久,步真死,“十姓无主,有阿史那都支及李遮匐收其馀众附于吐蕃。”[7]自此之后,西突厥的部众大多已投依吐蕃了。

以上吐蕃在丝绸之路上的早期活动都是跨阿克赛钦荒漠、北上于阗的西线。吐蕃在西线与唐朝交锋的同时,东线也是频频出兵,东线的开拓始于攻灭吐谷浑。

唐高宗永徽元年(650年),松赞干布去世后,因其子贡松公赞先亡,吐蕃王位由其孙芒松芒赞继承;因年幼,政权仍由大相禄东赞继续摄理,掌管吐蕃军政事务。在禄东赞的治理下,吐蕃经济得到了长足发展,军事实力不断增强。由此,在吐蕃全境安定,军事、经济力量不断增强的条件下,禄东赞带领吐蕃,开始了对吐谷浑的征服。

显庆五年(660年),吐蕃大相禄东赞命其子钦陵率兵攻打吐谷浑。663年,禄东赞依靠投奔吐蕃之吐谷浑大臣素和贵,亲自率兵大举进攻吐谷浑,吐谷浑内部产生分裂,亲蕃势力抬头[8],外无援兵,国破,诺曷钵携弘化公主及数千帐逃至凉州。至此,吐谷浑名存实亡。征服吐谷浑后,吐蕃打通了通过柴达木盆地北上且末,联结丝绸之路的又一条通道。

吐蕃统治者一方面强化对吐谷浑旧地的统治,另方面继续其进攻的势头。进攻矛头指向了西域城邦。吐蕃大论禄东赞于667年患病去世,他的儿子钦陵接替他的角色,于668年率兵屯兵且末,修建城池,咸亨元年(670),吐蕃联合于阗、突厥势力,攻陷安西四镇:

咸亨元年,入残羁縻十八州,率于阗取龟兹拨换城,于是安西四镇并废。[8]

咸亨元年后,唐朝将安西都护府从龟兹撤回到了西州,但唐、蕃在西域的较量并没有停止。垂拱二年(686),武则天平定徐敬业之乱(684)后,为了安定人心,下令拔弃安西四镇,显示其“务在仁不在广,务在养不在杀,将以此息边鄙,休甲兵,行乎三皇五帝之事者也”[9],由此四镇尽入吐蕃之手,“其后吐蕃果骄,大入西域,焉耆以西所在城堡无不降下。遂长驱东向,逾高昌壁,历车师庭,侵常乐县界,断莫贺延碛以临我墩煌。”[10],引起唐廷朝野震动。尽管唐朝于692年派王孝杰收回四镇,并以汉兵三万镇守,加强了唐朝在西域的军事存在,结束了与吐蕃反复争夺四镇的局面,但吐蕃势力并未退出丝路沿线,北进线路从于阗南山道改为勃律道,绕道葱岭进入西域,与唐朝在西域摩擦不断。[4]

公元755年,唐朝暴发“安史之乱”,为了平叛,唐朝急调河西、陇右以及安西、北庭各节度使统率各自守塞兵马东赴勤王,唐政府制令中有此记载:“壬辰,上下制欲亲征,其朔方、河西、陇右兵留守城堡之外,皆赴行营,令节度使自将之;期二十日毕集。”[11]经过八年的交战,唐朝最终在回纥出兵帮助下,才平息了叛乱,但唐朝从此由盛转衰,国势江河日下,一蹶不振。

唐军全力平叛,吐蕃乘虚而入,于763年攻入唐都长安,立唐故邠王守礼孙承宏为帝,大掠而还。吐蕃军队西撤后,顺势占领河西及西域诸州城,“764年占凉州,766年占甘州,776年占瓜州,786年占沙州,781年占伊州,791年占西州,790年占庭州。”[12]由此,吐蕃又将高原丝绸之路与河西走廊连成一体,丝绸之路尽在吐蕃管控之下。吐蕃的武力大大扩张,东与唐朝相接,大体上以陇山为界,北接回纥,西连大食,南并南诏,吐蕃王朝臻于全盛。

二、从藏经洞文献看藏语在丝绸之路上的传播

在吐蕃管控之下,藏语和汉语一道,成为丝绸之路的官方语言。吐蕃占领敦煌后,取消了私塾,私塾的功能代由寺院完成,寺院由此专门成立了寺学,用来培养藏、汉双语人才。吐蕃敦煌当局响应本土的兴佛政策,树起了弘佛大旗,藏汉两文的佛经抄写成了兴佛的重要举措。而吐蕃僧团普及藏文的重要手段之一就是号召敦煌各部族,特别是作为寺户充入寺院的粟特人进入抄经坊,加入抄经生行列,抄写佛经。

吐蕃王廷对佛经抄写极为重视,吐蕃重臣、钵阐布贝吉云丹、娘定埃增以及吐蕃王妃等曾亲赴敦煌组织并亲自参与佛经抄写。[13]敦煌所抄佛经中最精美者,当属《十万般若波罗蜜多经》,其中供王室供奉的被称为“喇蚌经”,至今西藏的个别寺院中仍然供奉着从敦煌流向吐蕃王廷的《十万般若波罗蜜多经》。西藏大学图书馆西热桑布先生在做西藏山南卓卡寺经卷的古籍编目工作中意外发现了敦煌抄经。笔者根据西热桑布提供的经卷图片,经过比对,惊奇地发现西藏山南卓卡寺所藏“喇蚌”经的抄、校经人与藏经洞出土《十万般若波罗蜜多经》抄、校经人竟然是同一批人![14]

身兼宗教和政务大权于一身的吐蕃僧相钵阐布贝吉云丹于822年主持完成唐蕃会盟后,又不畏路途艰险于公元826年前后与定埃增一道远赴敦煌,一来处理吐蕃在西域的重大政治、军事事务,二来弘扬佛法、广传释教。藏经洞出土大量敦煌文献,特别是藏文《大般若经》的抄、校经题记真实地记录了贝吉云丹和定埃增亲赴敦煌指导并亲自参加抄经事业的历史事实。甘肃省敦煌市博物馆藏Db.t.0397号藏文《大般若经》抄经母本的抄、校经题记如下:

译文:康国根抄,拉赞校,定埃增校,贝吉扎校,端贡校。

译文:这本范本是由王星星抄、校并审定的,由多杰校定。

国内敦煌古藏文文献中,钵阐布贝吉云丹的校经题记共有36件,其中Db.t.0315号是《十万般若波罗蜜多经》第一卷第三至五品经文,其中第四品抄、校经题记如下:

译文:马猴猴抄,格历校,云丹二校,江江三校,贝吉仲玛四校。

国外法藏敦煌古藏文文献中,法藏P.t.1329《十万般若波罗蜜多经》抄、校经题记如下:

译文:宋野历抄,格历校,云丹二校,江江三校,琼历校。

在敦煌古藏文佛经中还出现了吐蕃赞普墀祖德赞的妃子贝吉昂楚的校经题记,这说明同去敦煌组织并亲自参加佛经抄写的除了两位钵阐布,还有吐蕃王妃随行①有关钵阐布亲赴河西颁赐藏文《大般若经》的历史,请参看黄文焕:《河西吐蕃文书中的“钵阐布”》,《中国民族古文字研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年,第222-236页。。如法藏P.t.1452-21号《十万般若波罗蜜多经》抄、校经题记如下:

译文:史子恒抄,贝吉仲玛校,蒋历弩悉二校,昂楚三校。

国内藏经洞古藏文文献中,敦煌研究院藏DY.t.121的《般若心经》是由贝吉昂楚亲自校对过的佛经文献(图1)。

抄经团队中,还有一大批汉文抄经生,他们也跟藏文抄经生一样从事着同样的工作。部分抄写汉文经卷的抄经生熟练地掌握了汉、藏两文。如北图7572(河33)号《金有陀罗尼经》的抄经人是张金金(图2),他用汉、藏两文署名:

汉文题记:张金金

译文:张金金抄。

从题记看出,藏文运笔熟练,字迹流畅,不像是初学者的笔迹。还有些汉文经卷中,抄经生干脆只用藏语署名,如北图7985号《佛说无量寿宗要经》的抄经人只用藏文署名:

译文:张寺加抄。

法藏P.2685“沙州善護遂恩兄弟分家契”,属敦煌契约文书,此写本有多个题名,其中末尾题名为“兄索神神”,此处索神神用藏汉双语题名,说明,索神神双语兼通。唐人在契约文书中汉语签名后附上了藏语签名,足见当时藏文在各种文书中已被广泛应用。

图1 敦煌研究院藏DY·t.121的《般若心经》上有贝吉昂楚署名的校经题记(敦煌研究院供图)左图

图2 北图藏北7573(海62)中抄经生的双语签名(采自黄永武主编:《敦煌宝藏》第107册,第26页)右图

近七百人的吐蕃敦煌抄经团队中,既有吐蕃僧相、王妃等权贵,也有普通百姓的积极参与;既有名僧毗卢遮那、法成等亲自参与校对佛经,更多的是普通僧众的辛勤劳动。写经生民族成分多样,几乎涵盖了当时敦煌的各个民族,显示出信众的广泛性。在总人数为675人的抄经团队中,唐人、吐蕃人、粟特人分别占总人数的比例为48%、40%、8%,其他民族人占4%。[15]在吐蕃的长期统治下,吐蕃化趋势在抄经生姓名上有所体现,有些抄经生一人多名就是显著例子。

于阗地处塔里木盆地南沿,东通且末、鄯善,西通莎车、疏勒,占据丝绸之路要冲,也是吐蕃北上丝绸之路的必经之地,吐蕃着力经营于阗,并在流经于阗北上的玉河边的麻札塔格山驻军,以保障于阗与龟兹的道路畅通。藏文在于阗是通用语言。藏经洞出土古藏文文献法藏P.t.960《于阗教法史》内容丰富繁杂,包括于阗建国传说、于阗的守护神名号、众菩萨名号、于阗佛寺、佛法传入于阗及灭没经过等,而这份文书是由一位通晓汉、藏语言的于阗人所写。教法史中讲到于阗第一个获得阿罗汉果位者被称作“指正路者”,于阗语作“莫古德舒()”,P.t.960正是一位于阗莫古德舒(指正路者)摘录《日藏经》、《月藏经》、《不空羂索经》的内容并重新翻译、集成。

藏经洞出土法藏P.t.1003“伊州李僧政华尔丹致沙州李僧政文书”是吐蕃管控之下,伊州和沙州之间的往来藏文书信,伊州李僧政华尔丹捎书给沙州李僧政大人,并随信捎去上好的抄经纸张和其它物品。两位僧政均为李姓,可能为于阗人,因为于阗人深受吐蕃影响,藏文在于阗是通用文字,而且伊州李姓僧政取藏语名“华尔丹()”,可见其久已吐蕃化,与吐蕃人无异。

吐蕃管控下的丝绸之路沿线,均有佛寺。法藏P.t.1653-1《十万般若波罗蜜多经》背面有一则有关贝吉云丹负责吐蕃在河西宗教事务的珍贵记载,是敦煌吐蕃僧人确吉郭甲写给吐蕃僧相、钵阐布贝吉云丹的信,这位确吉廓甲()原来是凉州僧团的上座,不知何故,被寺院主持逐出,遂不得已到敦煌,他觉得委屈,想重新恢复他上座的职位,并给钵阐布上书请求,却遭到了钵阐布的拒绝。看来这位凉州僧团前任上座在凉州犯下了不可原谅的过错,失去了钵阐布对他的信任,重返上座职位的希望落空。

九世纪中叶,吐蕃崩溃,张议潮于848年率众将吐蕃敦煌节儿逐走,宣告吐蕃统治敦煌的结束。然而吐蕃在丝绸之路的深远影响却并没有就此消失,直到十世纪中叶、十一世纪初,敦煌归义军政府仍然在使用藏文。藏经洞出土的五份文献 P.t.1120V、P.t.984C、P.t.1284Ⅱ、P.t.1284Ⅲ、P.t.1106V、《钢和泰藏卷》是曹氏归义军政府与于阗的官方信函,均为藏文,因为在当时,藏文是两地的通用文字。其中P.t.984C中沙州曹令公上禀圣神君主于阗王,P.t.1106V是于阗王写给曹令公的信,自称长兄天子,而称曹令公为“幼弟”。

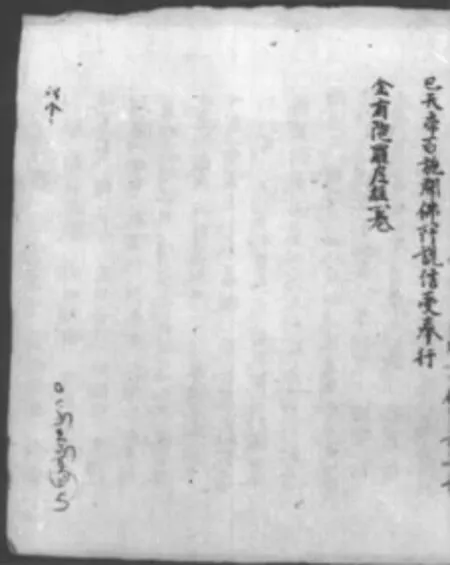

法藏P.T.1189《肃州府主司徒致河西节度天大王书状》,是曹氏归义军政权管辖下的肃州地方长官司徒向归义军节度使曹议金的上呈书状,言及归义军辖境内人员在肃州地区偷盗被擒,打算遣使送回一事,时间是十世纪上半叶,可见归义军与其管辖下的东线肃州之间的往来书信直至十世纪中叶,仍然使用藏文。

三、莫高窟中的吐蕃元素

(一)莫高窟中赞普位次的变迁

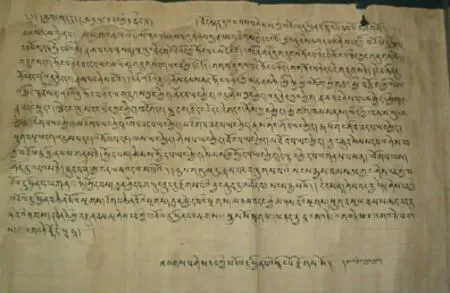

莫高窟第158窟被称为涅槃窟,俗称卧佛洞。此窟规模宏大,主室为长方形盝形顶,形似一口大棺。窟室后半部设长方形佛涅槃台,上塑大型涅槃佛一身,是中唐彩塑的杰作。南壁绘十大弟子举哀图,西壁绘天龙八部、梵释天人,北壁绘各国王子举哀图,东壁门上画如意轮观音经变一铺,门南为思益梵天请问经变一铺,门北绘金光明最胜王经变一铺,东壁门南、北经变画下方为屏风画,绘制经变诸品情节。

158窟甬道北壁画供养比丘三身、吐蕃装供养像一身,其中西向第二身题名:“大番管内三学法师持钵僧宜……”从题记就可看出显著的时代特点。158窟北壁为各国王子举哀图(图3),排在最前面的是吐蕃赞普①吐蕃赞普头部画面已损毁,现依据伯希和所拍黑白图片述说。,时代特征明显,是洞窟断代的重要依据之一。赞普由两位侍者相扶,上身略微前倾,满面愁容,悲不自胜。而赞普右侧侍者头顶有一方题记,为藏文“赞普()”二字。排在赞普后方、与赞普并列者为中原帝王,也由两位侍从扶持,一脸哀容。

158窟赞普与中原帝王的头光,带有明显的吐蕃元素。由于吐蕃赞普墀松德赞在文治武功方面取得的显著成就,唐蕃清水会盟划定疆界后,也即公元783年后,在琼结桥头碑中,墀松德赞被全体吐蕃臣民尊称为“菩萨赞普”,为其摩崖刻石、树立记功碑,而且将墀松德赞赞普的形象勒石称颂,接受臣民的膜拜;这种风气也波及到了吐蕃统治下的宗教圣地敦煌,进而包括吐蕃僧侣在内的敦煌教团,将墀松德赞的形象也绘于洞窟中,增加洞窟中的吐蕃元素,彰显吐蕃王庭对佛教的尊崇,进而赢得吐蕃王庭对敦煌的持续关注和支持。[16]

屏风画的出现及流行,是吐蕃统治时期敦煌壁画的一大特点。上引158窟东壁门南、北两侧的思益梵天请问经及金光明最胜王经变下方出现的屏风画,开启了敦煌壁画题材的吐蕃风格;而且遍观吐蕃期洞窟,四壁下方几乎均绘有屏风画。樊锦诗先生对吐蕃洞窟做了深入分析后,认为吐蕃洞窟中“屏风画的盛行使洞窟更富于生活气息,更加世俗化”[17]。屏风画的出现,使经变内容更加形象、易懂,便于广大普通百姓理解、记忆,增加佛传故事传播的广度。

敦煌壁画中的《维摩诘经变》,其依据是鸠摩罗什所译《维摩诘所说经》。《维摩诘经变》,多以《问疾》为表现中心,围绕“问疾”而概括其他诸品的相关内容,使画面形象生动、情节丰富,构图饱满。作为丝绸之路民族大家庭的一员,早在吐蕃管控敦煌之前,作为活跃在丝绸之路上的新兴势力,吐蕃人的形象就已绘制在了维摩诘经变中,莫高窟103窟东壁门南的各国王子听法图中,就已出现了疑似吐蕃赞普的形象,只不过此时的赞普,只是作为普通的一员,列于西域各国王子中间,与门北的中原帝王相对,显示不出他的特殊性。

到了吐蕃统治敦煌时期,作为丝绸之路的最高统治者,赞普在维摩诘经变中的位次发生了变化,如莫高窟第159窟东壁门南赞普礼佛图(图4),赞普位列西域众王子之前,为了与门北的中原帝王对等,赞普身边有了侍卫和僚属前呼后拥,威严肃穆,是对现实生活的真实反映。

图3 158窟北壁为各国王子举哀图(采自伯希和图录)左图

图4 窟第159窟东壁门南赞普礼佛图(采自《中国石窟敦煌莫高窟(4)》)右图

等到吐蕃王朝崩溃,吐蕃势力撤出西域时,吐蕃管控丝绸之路已过一个世纪,作为丝路大家庭的一员,当此时,吐蕃人已散居于丝路沿线。经过一百多年的文化交流和民族融合,吐蕃元素已是多彩丝路上的重要底色,难以抹去。所以,在率众赶走吐蕃节儿、成立归义军政权后,藏文的通行和吐蕃元素的存在是不容忽视的客观存在。莫高窟第156窟“张议潮统军出行图”中,载歌载舞的队列之中,仍然出现了草原民族吐蕃人的身影(图5)。

吐蕃势力撤出丝绸之路后,晚唐敦煌维摩诘经变中赞普位次与中唐吐蕃时代形成鲜明对比,如吐蕃占领敦煌前一样,重又回归于听法的诸王队列中,诸如莫高窟第85窟中,赞普位列西域诸王子之中,没有了仪仗和随从,只是诸王中的普通一员(图6)。此时仅距推翻吐蕃统治十余年,归义军政权在逐渐回归理性。而在莫高窟第9窟的维摩诘经变中,赞普处在了较显眼的位置,而且身后有手捧供宝的带刀护卫相随,显得与众不同。更特别之处在于,维摩诘上方绘有一“微型维摩诘经变”,其中的方便品中再次出现了吐蕃管控敦煌时期维摩诘经变中的艺术式样。微型经变中的吐蕃赞普有侍卫簇拥,依仗与中唐洞窟,如360窟中的式样如出一辙,不同之处在于身后没有了西域诸王形象,一窟之中两次出现赞普形象,而且赞普依仗与中唐并无分别,令人深思,这一方面是对过去历史的真实反映之外,另一方面也许跟供养人的身世及主张有很大关系。

图5 莫高窟第156窟“张议潮统军出行图”局部(采自《中国石窟敦煌莫高窟(4)》)左图

图6 莫高窟晚唐第85窟东壁维摩诘经变·诸王听法图局部(《敦煌石窟艺术第85窟》)右图

(二)洞窟中的吐蕃装供养人

丝绸之路在吐蕃管控下,从服饰、语言等方面实施了系统的民族同化政策,加速了民族融合的进程,《新唐书》记载:

州人皆胡服臣虏,每岁时祀父祖,衣中国之服,号恸而藏之。[18]

莫高窟供养人画像是历代洞窟主要的社会世俗内容,是学界研究洞窟的主要内容之一。吐蕃风俗的普及和推行,使得敦煌唐人也着吐蕃装。吐蕃统治时期敦煌壁画供养人画像也有了相应的变化,典型洞窟如158、359、220、225等窟内吐蕃装供养像大量出现,极具时代特征,跟历史记载相吻合。艺术与现实生活的密切关系在敦煌壁画中得到了充分体现。

莫高窟第220窟甬道南壁龛内西壁绘有一对男女蕃装供养人和一汉装年轻女性供养人,分列于红色榜书牌左右的两边(图7)。此窟为敦煌世家大族翟家窟,一直由翟氏家族人保护。红色发愿文榜牌上面没有书写痕迹,可能当时没有书写文字记录,榜牍右边的一对蕃装男女很可能是夫妇,而榜牌左边的汉装年轻女性可能是他们的女儿。

图7 莫高窟第220窟吐蕃装供养人像(采自《敦煌佛教艺术》)左图

图8 莫高窟第225窟吐蕃装供养人像(采自《中国敦煌壁画全集7敦煌中唐》)右图

莫高窟第225窟的王沙奴供养像(图8)。但从其姓名来看,他不是吐蕃人,而是汉人。由于吐蕃的长期统治,加之统治者的政策所影响,敦煌正在走向吐蕃化,此供养人姓名上看属唐人,服饰为吐蕃装,已是吐蕃化的汉人,表明丝绸之路上的民族融合深入到了包括服饰在内的各个方面。

第359窟为一小型洞窟,方形主室,供养人画像主要位于洞窟四壁下层一圈,以西壁龛下中间供器为中心,分属男女两个群体,前后依次排列,一直到甬道门口,这样就以洞窟主尊与甬道为中轴线,整体形成南北两个供养群像,其中北侧为男像,南侧为女像。就供养人画像资料,“莫高窟第359窟是出现最多的洞窟,也是吐蕃装供养像最集中的洞窟,同时还是洞窟供养像最为完整的洞窟”[19]。20多身男性供养人中,除少数几位着僧装外,大部分都着吐蕃装,而女身供养人均着唐装。从供养题记看,为石姓粟特人的功德窟。当然蕃装人物,基本都是石姓粟特人。反映出吐蕃占领时期,以中原文化为主体,以吐蕃元素和异域元素为辅助的时代特点。

目前学界普遍认为榆林窟是中唐吐蕃统治时期的洞窟,除了古藏文题记外,另一主要依据就是洞窟壁画弥勒经变画中出现的吐蕃装人物(图9)。仔细观察,新婚夫妇均着吐蕃装,坐在席上的贵客着吐蕃装,而侍女着汉装。在这幅弥勒变中,其余生活场景如“树上生衣”、“路不拾遗”等画面人物均着汉装。而画面中的建筑为汉式建筑。这是吐蕃占领时期唐蕃民族融合、文化交流的现实反映。

(三)来自吐蕃的艺术元素

近年来,在青藏高原东麓一线的弧形边缘地带,陆续发现和公布了一批吐蕃时期摩崖石刻,如西藏昌都察雅县、芒康县、青海玉树公主庙石刻群等,摩崖题刻中均出现了大日如来和八大菩萨造像,是吐蕃时期高原丝绸之路和和沙漠丝绸之路沿线非常流行的佛教造像题材。

最新发现的西藏芒康大日如来、八大菩萨摩崖造像位于西藏自治区昌都市芒康县嘎托镇巴拉村孜许组拉旺通(),芒康县县政府所在地嘎托镇以南38公里处,造像为1铺9尊,均为在崖壁上减地高浮雕刻画身体轮廓,阴线及减地浅浮雕刻画细部。崖壁正中为大日如来,跏趺坐于莲花双狮座上方;左右两侧各4尊菩萨立像,上下两排各2尊,每尊菩萨身体右侧(以观者之左右而言)各阴线刻其藏文名号(仅左上1尊藏文名号刻于其身体左侧)。

从芒康县北上,西藏昌都察雅县境内的仁达摩崖造像,与上述芒康发现的吐蕃时期摩崖造像,沿横断山脉一线从南至北分布,在地理位置上非常接近。仁达摩崖造像主要的考古遗存包括造像与藏文题记两部分。仁达摩崖造像的题材为大日如来佛像及八大弟子(八大菩萨)、二飞天等。①有关此处考古遗迹,参见霍巍《青藏高原东麓吐蕃时期佛教摩崖造像的发现与研究》,《考古学报》2011年第3期,第353-384页。在这组造像边,还镌刻有藏、汉文摩崖题记,根据藏文题记,将此摩崖石刻的年代断定在804年。②有关此摩崖题刻的年代,参见席琳张建林夏格旺堆《西藏察雅县丹玛札摩崖造像考古调查简报》,《考古与文物,2014年第6期,第7-14、52页;谢继胜《川青藏交界地区藏传摩崖石刻造像与题记分析——兼论吐蕃时期大日如来与八大菩萨造像渊源》,《中国藏学》2009年第1期,第123-141页;霍巍《青藏高原东麓吐蕃时期佛教摩崖造像的发现与研究》,《考古学报》2011年第3期,第 353-384 页。

图9 榆林窟25窟弥勒经变中的婚嫁图(采自《中国石窟·安西榆林窟》)左图

图10 甘表交接地带扁都口益西央造刻题记(笔者拍摄)右图

从西藏察雅继续北上,在青海玉树结古镇公主庙、勒巴沟石刻群中,公主庙的大日如来与八大菩萨造像,与上述西藏芒康、察雅的大日如来与八大菩萨造像,无论从题材还是风格上都十分接近,根据察雅与公主庙造刻题记看,这两处摩崖题刻为吐蕃高僧益西央带领下的同一批工匠所为。而芒康造像与公主庙造像相较,八大菩萨的名称和在石刻中的位置都高度一致,根据残缺的题记,应该是由益西央团队所为。[20]益西央的名字还出现在了今甘、青交接的扁都口,扁都口摩崖造像为一佛两菩萨,造刻题记明确记载是由益西央监制(图10)。沿着益西央团队的造刻轨迹,高原丝绸之路与沙漠丝绸之路在张掖汇合,北上来到了敦煌,将来自吐蕃本土的大日如来与八大菩萨题材和波罗艺术风格带到了敦煌,有了榆林第25窟的大日如来与八大菩萨。

敦煌榆林窟中唐第25窟主室正壁(即东壁)卢舍那佛及八大菩萨曼荼罗已残,陕西师范大学历史文化学院教授沙武田根据华尔纳、谢稚柳、罗寄梅以及《安西万佛峡石窟志》的记载,特别是罗寄梅所拍的珍贵照片,拼接了完整的“大日如来及八大菩萨”像(图11),并对八大菩萨在画面中的具体位置一一进行了考证和还原。

图11 榆林窟第25窟大日如来及八大菩萨拼接图(沙武田供图)

青海玉树公主庙及西藏芒康的“大日如来和八大菩萨”与榆林窟相较,除了排列位置略有差异外,八菩萨名号完全相同。主尊同为“工”字形佛座,榆林窟主尊题名为“清静法身卢那舍佛”,“卢那舍佛”应为“卢舍那佛”之误。而公主庙主尊为“”,即大日如来。佛有三身,分别是:法身毗卢遮那佛、报身卢舍那佛和化身释迦牟尼佛。卢舍那佛应为报身,而不是法身;而佛的法身应为毗卢遮那佛,也即大日如来佛。由此推断,榆林窟主尊“清静法身卢那舍佛”应为“清静法身毗卢遮那佛”之误。结合题记中将“卢舍那佛”误写为“卢那舍佛”来看,作为来自吐蕃的新的佛菩萨组合,敦煌当地画工理解有误,才会出现法身和报身的错位,因此,榆林窟和公主庙两地一佛八菩萨中的主尊也应同为大日如来佛。

榆林窟第25窟壁画内容,首先,大日如来与八大菩萨曼荼罗,从其独特的造像题材与风格特征来看,属吐蕃统治时期传自藏地的波罗艺术风格造像,其中西藏昌都仁达、青海玉树公主庙这两地的时代分别为804、806年,芒康摩崖石刻与仁达、公主庙属同一时代,很可能是同一批人所为,而此三地摩崖石刻的题材、内容与敦煌一致;其次,洞窟弥勒经变中出现了由毛笔书写的古藏文题记,吐蕃时期文字特征明显。在八大菩萨曼荼罗中出现有藏文与汉文结合形式的T形框,这在敦煌吐蕃洞窟中非常普遍;第三,弥勒经变中绘制了穿唐装和吐蕃装两种服饰的人物,显示出明显的时代特征。从以上三点,我们看出,在吐蕃统治期间,来自唐蕃两地的绘画题材和艺术风格交相融汇,吐蕃元素也在对敦煌原有的艺术样式产生着一定的影响。对此,张亚莎先生做过深入对比研究,她认为吐蕃占领敦煌期间,“敦煌出现波罗艺术的影响,毫无疑问当由吐蕃传入。”[21]沙武田进一步指出“经由吐蕃传入的波罗艺术的表现,是这一时期敦煌石窟艺术最大的特点。”[19]这种艺术样式不仅出现在壁画中,也绘制在绢画上,如伯希和收集品MG.17770,MG.17780等。

四、小结

丝绸之路自古以来就是东西方文明交流融汇、多民族相融共处的文明传播通道,也是沿线民族物质交流的商贸通道。吐蕃管控丝绸之路的近一个世纪,派出大量有识之士奔赴丝路,将丝路文明引进吐蕃,使封闭的青藏高原紧跟世界文明的节拍;同时,丝绸之路从语言文字、社会风俗、艺术式样等均打上了吐蕃的烙印。吐蕃王朝崩溃后,吐蕃势力退出了丝路,但丝路沿线仍然散居着吐蕃族群,他们已成为丝路大家庭中的一员,吐蕃语言及服饰等已为各个族群认可和接受,这就为中华民族的融合和丝路大家庭的形成做好了铺垫,也是中华民族交流融汇、和谐相处的一个缩影。

[1]仝涛,李林辉,黄珊.西藏阿里地区噶尔县故如甲木墓地2012年发掘报告[J].考古学报,2014(4):563-587.

[2](宋)司马光.资治通鉴(卷一百九十八·唐纪十四,贞观二十一年十二月条)[M].中华书局,1956.6250-6251.

[3]王钦若.册府元龟(卷九八五外臣部征讨四)[M].中华书局影印版,11572.

[4]王小甫.唐、吐蕃、大食政治关系史[M].中国人民大学出版社,2009.50.

[5](宋)司马光.资治通鉴(卷二○二咸亨四年十二月条)[M].中华书局,1956.6371-6372;6372.

[6]王溥.唐会要(卷十四献俘条)[M].中华书局,1955.321.

[7](宋)司马光.资治通鉴(卷二百一,唐高宗龙朔二年十二月条)[M].中华书局,1956.6332;6333;6333.

[8](宋)欧阳修,宋祁.新唐书(卷二百一十六上·吐蕃上)[M].中华书局,1975.6075;6076.

[9](宋)李昉.文苑英华(卷六八四)[A].陈子昂.谏雅州讨生羌书[M].中华书局,1966.3523.

[10](宋)文苑英华(卷七六九)[M].中华书局,1966.4048.《全唐文》收在卷二一九.

[11](宋)司马光.资治通鉴(卷二百一十七·天宝十四载十二月壬辰条)[M].中华书局,1956.6938.

[12]荣新江.通颊考[J].文史,1990(33).

[13]张延清.吐蕃钵阐布考[J].历史研究,2011(5):159-166.

[14]张延清.浅议西藏卓卡藏经与敦煌《大般若经》的关系[J].西藏研究,2010(1):36-43.

[15]张延清.吐蕃敦煌抄经研究[M].民族出版社,2016.104.

[16]张延清,张子鹏.莫高窟第 158 窟建窟年代新探[J].藏学学刊,2015(第 12 辑):36-48.

[17]樊锦诗,赵青兰.吐蕃占领时期莫高窟洞窟的分期研究[J].敦煌研究,1994(4):76-94.

[18](宋)欧阳修,宋祁.新唐书(卷二百一十六下·吐蕃下)[M].中华书局,1975.6101.

[19]沙武田.吐蕃统治时期敦煌石窟研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013.279;125-126.

[20]华青道尔杰(张延清).吐蕃高僧益喜央考辩[J].青海民族研究,2017(1):21-27.

[21]张亚莎.印度·卫藏·敦煌的波罗-中亚艺术风格论[J].敦煌研究,2002(3):1-8.