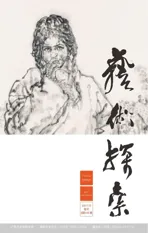

山西永乐宫三清殿《朝元图》壁画八位主尊新考

2017-04-10耿纪朋

耿纪朋

(四川文化艺术学院 美术学院,四川 绵阳 621000)

山西永乐宫三清殿《朝元图》壁画八位主尊新考

耿纪朋

(四川文化艺术学院 美术学院,四川 绵阳 621000)

永乐宫三清殿壁画是与雕塑、建筑布局整体设计的,体现了全真道派自然神祇与祖师信仰结合的新模式,但并非最终定型模式。《神仙赴会图》是永乐宫三清殿壁画模式的早期版本,这一模本在永乐宫三清殿又发生了变化。随着元代灭亡和明代新的宗教政策推行,明代又出现了新的神祇体系,根据不同派系的信仰要求而保存着不同的图式。永乐宫三清殿壁画和其同时代的全真派道教图像作品体现了元代全真派信仰体系的图像化变迁。

全真派;永乐宫;三清殿;壁画;主尊

山西永乐宫,又称“大纯阳万寿宫”,被全真派奉为“纯阳祖庭”,是全真三大祖庭中的“东祖庭”。据三清殿前的元中统三年(1262年)所立《大朝重建大纯阳万寿宫之碑》记载,1240年,正值南宋理宗嘉熙四年,金已在六年前覆灭,山西已在蒙古人的统治之下。蒙古对南宋的战场向南推进到了长江流域的湖北襄阳一线。这一年,丘处机的十八弟子之一,全真派“披云真人”宋德方来到永乐镇的吕公祠,于1247年开始“易祠为宫”。继宋德方后主持永乐宫建设的是潘德冲。全真掌教真人李志常四次驾临,参与其事。1256年潘德冲去世时,永乐宫土建才初具规模。又经过三十年,龙虎殿落成,永乐宫才算大致建成。后又逐步开始了各个大殿的壁画绘制工作,直至元至正十八年(1358年)竣工,陆陆续续修建了一百一十多年。

永乐宫现存宫门、无极门、三清殿(无极殿)、纯阳殿、重阳殿,分布在南北向的一条轴线。三清殿建于中统三年(1262年),殿内《朝元图》壁画高4.26米,全长94.68米,面积为403平方米,另一说是“平均高度约4.4米,画面总长97米,总面积429.56平方米”①。壁画分为西壁、东壁、北壁西部、北壁东部、神坛东壁外墙面、神坛西壁外墙面、神坛后壁外墙面,共七组神仙人物,前檐墙两端分别与东西壁相连。西壁和东壁每组壁画有两尊主像,其余四组壁画各有一位主尊,共为八位主尊。

最早对三清殿《朝元图》壁画神仙人物进行系统分析的是王逊先生的文章《永乐宫三清殿壁画题材试探》。②王逊先生主要参考南宋道士宁全真所授《上清灵宝大法》卷三九、卷四〇所记载的黄箓大斋三百六十分位神仙名目。王先生认为道教神仙体系在宋宣和年间已经基本定型,元代及其后都无根本变化。以《上清灵宝大法》为基础研究永乐宫三清殿壁画对后世学者影响深远。

一、八主尊身份的判定与质疑

关于三清殿壁画中的八位主尊,王逊先生认为:东壁为太上昊天玉皇上帝和后土皇地祇,西壁为东华上相木公青童道君和白玉龟台九灵太真金母元君,北壁东部为中宫紫微北极大帝,北壁西部为勾陈星宫天皇大帝,扇面墙东外壁是南极长生大帝,扇面墙西外壁是东极青华太乙救苦天尊。③康豹先生认为无极门与三清殿的壁画和雕塑的神仙总数符合三百六十分位,而无极门壁画的损毁导致现在无法完全确证这一文本来源。景安宁先生则是在肯定王逊先生部分考证的基础上提出异议,认为宋元之际的道教神仙体系不是没有变动,而是变动巨大。景安宁先生认为宋代道教神系的主神“六御”中包括宋皇赵氏的“圣祖”和“圣祖母”,元代全真信仰不可能照搬宋代神系,而是在保持“六御”数量一致的前提下将东华帝君和金母取代圣祖和圣祖母。景安宁先生还认为,神坛东壁外墙面和神坛西壁外墙面分别描绘了以吕洞宾和钟离权为主尊的全真派祖师④,这引起了康豹先生的质疑,认为没有同时期的文本或图像的资料支撑。对于八位主尊的身份,目前有诸多不同的观点。葛思康先生的研究论著中与王逊先生的判断一致,李德仁先生⑤、邓昭女士、赵伟女士则分别在各自的研究中提出新的观点,对八位主尊的身份进行了辨识。邓昭女士认为东壁为太上昊天玉皇上帝(其文中简称“玉皇”)和后土皇地祇(简称“后土”),西壁为南极长生大帝(简称“南极”)和白玉龟台九灵太真金母元君(简称“西王母”),北壁东部为中宫紫微北极大帝(简称“紫微”),北壁西部为勾陈星宫天皇大帝(简称“勾陈”),扇面墙东外壁是东华上相木公青童道君(简称“东王公”),扇面墙西外壁是东极青华太乙救苦天尊(简称“东极”)。⑥

八位主尊中有六位坐像,四位帝君冕旒衮服像,二位后妃凤冠霞帔像,与唐代以来,特别是宋金元明时期关于“四帝”“四帝二后”的文献资料、图像资料数目相吻合。关于八位主尊身份的判断,一方面与“四帝”“四帝二后”是否是统一组合有关,另一方面与位置关系有关。

关于文献资料,“四帝”“四帝二后”的提法还和“四御”“六御”“四极”等尊神的组合有关。“四御”或“六御”都是指三清之下最尊贵的几位神祇,说法不一,多与“四帝”或“四帝二后”相重合,另一种说法则是“四御”与“四极”相重合。“四极”与方位对应,为东华、南极、西灵、北真。邓昭女士认为,“考虑到元代各新道派基本上仍以宋代发展起来的奉神体系为基础,讨论三清殿八位主神时,只能是对宋代在理论和科教仪范上体系比较完整,同时也具有代表性的主要典籍加以考察”⑦,并且将这些典籍中所列主神列表如表1⑧。

根据上列文献资料,邓昭女士认为这一时期的“四御”主要是玉皇、紫微、勾陈、后土这一内涵上的“四御”。认为增加南极和东极则是“六御”。永乐宫三清殿的八位主神则是以南宋金允中的《上清灵宝大法》为依据,“六御”加上东王公、西王母。(14)

景安宁先生在其多部论著中都否定永乐宫三清殿壁画与宋代道教经文的直接对应关系,认为应该“从分析神像的造型特点入手,观察其组织原则、结构特色、分组关系、上下位置、大小比例、冠服装饰、所持器物等”(15)。尽管由于“焚道经”事件使得道教经典大量佚失,元代全真道派斋醮的科仪经典未曾保留,就宋代经典和元代时事背景,也可推测这一时期变化。

宋代道教神系并非完全定型,从邓昭女士所列典籍中所列主神来看,北宋中期曾出现以圣祖和圣祖母配祀三清四御的结构。但是随着宋真宗的驾崩,后世的皇室并未如真宗朝时期大肆宣扬圣祖和圣祖母,而是结合儒家礼仪供奉玉帝、圣祖、太祖、太宗等模式的神祖组合。圣祖和圣祖母配祀三清四御的供奉模式虽然在道教信仰中仍然存在,但是这一神系在北宋末,随着徽宗推崇神霄派的发展,出现了变化,东极和南极取代了圣祖和圣祖母的位置。道士林灵素向宋徽宗奏对:“天有九霄,而神霄为最高,其治曰府。神霄玉清王者,上帝之长子,主南方,号长生大帝君,陛下是也,既下降于世,其弟号青华帝君者,主东方,摄领之。己乃府仙卿曰褚慧,亦下降佐帝君之治。”后徽宗讽示道录院上表章册封其为教主道君皇帝。徽宗还令林灵素修正一黄录青醮科仪,编排三界圣位,校正丹经子书。(16)也就是说北宋末,神霄派重新构建了神系,不同于真宗朝的神仙体系。南宋鉴于徽宗亡国,并有言论称林灵素等人误国,对道教的管理更为严格。但是,南宋道派众多,信奉的神系并不相同。南宋道派多为符箓派,以茅山(上清)、阁皂山(灵宝)、龙虎山(正一)“三山符箓”为主,还有内丹派南宗和天心派、净明忠孝道、东华派、神霄派、清微派等符箓道派。宁全真、留用光、金允中和林灵真皆是东华派祖师。(17)所以,两个版本的《上清灵宝大法》和《灵宝领教济度金书》《无上黄箓大斋立成仪》皆有东华派斋醮科仪的特点。

表1

全真道和太一道、大道教在北方传播。早在金统治时期,王处一、丘处机、刘处玄、刘通微就先后奉诏到金中都,入住天长观并主持斋醮仪式。金明昌元年((11)90年)二月,皇太后有疾,金章宗敕天长观设普天大醮七昼夜,亲自行香,青词曰:“嗣天子臣谨上君三清、四帝、二后。”(18)景安宁先生认为金朝道士斋醮科仪中供奉的“四帝二后”仍然是“玉皇大帝、天皇大帝、北极大帝、圣祖、后土、圣祖母”,并指出北方的道士不一定知道圣祖和圣祖母的来历,知道也出于自我保护等原因不会道出奥秘,使其演变为抽象神祇。但是全真派的第二代大师们应该是了解三清四帝二后的神系,并将其视为“正宗”。(19)宋德方《全真列祖赋》中称:“三清,全真之主也,不全其真,曷为三清?四帝,全真之师也,不全其真,曷为四帝?由是言之:龙汉之前,赤明之上,全真之教固已行矣。”(20)李志全明确提出宫观建造和布局应该按照以三清、四帝、二后等神祇的高下顺序安排。(21)据《道法会元》卷二《清微应运》称:“混元上德皇帝,乃唐以李老君为始祖,故祀之为圣祖,上尊号混元。今以泰清位号,非也。先天元后,乃老子之母玄妙玉女,犹太宗以轩辕黄帝为始祖,故尊事皇(黄)帝为圣祖。先天太后即皇(黄)帝母也,或以圣母为圣祖之妻,谓不当坐子之下,尤非也。应国朝皆有圣祖,圣祖者,即其始祖也。”(22)南宋金允中编《上清灵宝大法》卷四末尾附有讨论文字“内有圣祖天尊位号。辩论:今世既不设此位,不复书入矣,非漏落也。此圣位乃宋朝之始祖,以元天大圣后为配耳。今之九天司命真君也”(23),景安宁认为是全真派宋德方或秉承其观点的人在编修道藏时所加。(24)可知金元时期北方斋醮科仪中奉请的尊神以“三清、四帝、二后”为首,“四帝二后”的身份还存在争议。笔者倾向于金代尊奉的“四帝二后”参照宋代之前的版本,即唐代道教尊奉的版本,元代自宋德方等重新构建神系以后,则形成尊奉玉帝、紫微、勾陈、东华、后土、金母的新“四帝二后”模式。明代以后则有四种版本在不同道教派系中流传,分别尊奉唐、宋(真宗朝、徽宗朝变本)、元不同版本,而全真派势弱,楼观派又与全真派合流,加之宋真宗尊奉赵氏圣祖与圣祖母多有政治关系,则多以徽宗朝变本为主,即五帝一后,或称六御的玉帝、紫微、勾陈、后土、南极、东极组合。

从现存宋金元时期的图像资料来看,并未有可参照的三清以下八位或九位主神的其他图像资料,但有四位、六位或七位的例证。石刻造像主要有重庆市大足区南山三清古洞(南宋,无题记)、四川省安岳县老君洞(南宋,有部分榜题)、山西省太原市龙山石窟三清洞(元,无题记),壁画或壁画粉本主要有《朝元仙仗图》(北宋,粉本,有题榜)、《八十七神仙卷》(北宋,粉本,无题榜)、山西省临汾市流出的壁画《神仙赴会图》(元,无题记)、陕西省耀县药王山南庵壁画(元明,无题记)、山西浮山老君洞壁画(元明,有榜题),明代陕西省延长县道教石窟雕刻和山西省汾阳县太符观玉皇殿壁画等也可作为参考。李凇先生的文章《浮山县老君洞道教图像的调查与初步研究》和邓昭女士的论文《永乐宫三清殿壁画女主神身份辨析》对现存的图像材料原有研究皆进行了分析。景安宁先生的论述主要用到了和《神仙赴会图》的比较,他认为大足南山三清古洞和安岳老君洞中“四帝二后”的组合都是玉皇、勾陈、紫微、后土、圣祖、圣祖母。(25)安岳老君洞右龛内二帝一后可以根据题记辨认为“北极紫微大帝”“圣祖”“元天大圣后”。李凇先生在《浮山县老君洞道教图像的调查与初步研究》一文中对安岳老君洞的题记提出质疑,因为题记都是重妆记,作者又是僧人,没有纪年。另一则有纪年的题款是“嘉靖乙酉三月吉日”,由此可怀疑题记有可能是明代重妆时题写。(26)故而景安宁先生对于两处造像身份的推测证据略显牵强。李凇先生还提及关于大足南山三清古洞“四帝二后”像两个有创意的解释。四川省博物馆王家祐研究员用“四辅”对应六像的“一名二像”法:“‘三清古洞’中雕道教‘三清’坐像。左右为‘四辅’:中天紫微(星)北极大帝;昊天金阙至尊上帝(即玉皇与王母娘娘双像);勾陈(星)上宫天皇上帝;后土皇祇(帝后双像)。”(27)四川省社科院胡文和研究员则是改造道经将神祇组合重新融合改造,再加以补充、删减,从而构成其个人理解的六像:“比较能说明问题的是《灵宝领教济度金书》中三清神后面所列的几位神祇,即‘玉皇大天尊玄穹高上帝、北极紫微大帝、紫微天皇大帝、后土皇地祇、南极长生大帝、东极青华大帝’。其中‘北极紫微大帝’和‘紫微天皇大帝’合并成一神,是为‘中天北极紫微大帝’,将后土皇地祇除外,如此构成‘四御’。似应为三清古洞中的四御……其余两个元君,一个应为后土皇地祇,一个白玉龟台九灵太真金母元君(或为西王母)。”(28)李凇先生认为他实际上取消了“天皇”(勾陈)。(29)笔者在《大足南山三清洞主尊身份考》一文中认为此处的“四帝二后”中,上层为“玉皇”和“圣祖”,下层“左侧为宋太祖与孝明皇后,右侧为宋太宗与懿德皇后”。(30)三清古洞中心龛一侧还有帝君出行图,另一侧似未完成。历来多认为是玉帝出行图,如果原计划是两侧都有两位帝王,是否会出现与永乐宫壁画主尊一致的帝后像?笔者认为大足南山三清古洞与永乐宫三清殿壁画没有直接联系。山西省太原市龙山石窟三清洞造像、山西省临汾市流出的壁画《神仙赴会图》、陕西省耀县药王山南庵壁画则与永乐宫三清殿有一定关系,特别是前两处。

山西浮山老君洞壁画正壁(北壁)分为两排,上排中央三清像无榜题,左右坐像为“四帝二后”,据李凇先生《浮山县老君洞道教图像的调查与初步研究》一文,可知“从西到东的榜题分别为(方框为字不清,括号中的字为笔者推断):1承天□□(效法)后土圣母2□微南极长生大帝3上官勾陈天皇大帝4昊天玉皇金阙上帝5中天星主紫微大帝6先天一炁圣母元君。”(31)李凇先生认为浮山老君洞图像系列是延续宋、元的传统,是李志全所述“四帝二后”的具体解释。(32)李凇先生结合文献有“先天圣母庙”和丹经对“先天一炁”的论述,认为“先天一炁是万物之始端”(33)。邓昭女士则结合《墉城集仙录》推测“先天一炁圣母元君”是西王母的别号。(34)但是,“先天一炁”作为万物之始的丹道术语与神仙名号并没有完全重合的记载,“先天一炁圣母元君”是西王母别号的推测也还缺乏确定的支持材料。浮山县老君洞正壁的塑像为一尊,李凇先生据碑文推测应为太上老君像。(35)如主尊塑像非三清,而是太上老君一尊,虽然壁画中以三清为主,但其仍可能有不同时期神系改变的痕迹。笔者认为浮山老君洞图像是遵照唐朝版本四帝,结合太上老君与先天太后的信仰,在明代形成的“四帝二后”新模式。应该是“先天一炁圣母元君”,是太上老君之母,即唐朝皇帝尊奉的“先天太后”,也是道教尊称的“圣母元君”“无上元君”。

对于永乐宫三清殿壁画主尊的讨论,多涉及非主尊的神仙身份。邓昭女士和赵伟女士在论述永乐宫三清殿壁画主尊的讨论都是从两位女性主尊开始,并将两位女性主尊身边的非主尊神仙身份的分析当作一个重要的参照。邓昭女士列举了八卦神、风雨雷电诸神、太乙神和五岳神,认为前面诸神为天神,五岳神属地祇,继而认为其分别随侍仙部主神西王母和地之主神后土。(36)这种提法略显局限。关于八卦神隶属太乙神,太乙神隶属西王母的论断引用了不同的经典。这些经典有观想修炼之法,也有神仙传记,名号虽同,但所指却不一。又因为后土与玉帝在一壁,诸多天神在侧也无不妥。西王母与东华帝君在一侧,代表后天八卦中“山”的“艮”位也处于东壁,五岳位于东侧也可解释。赵伟女士则引用上清派系经典和文学典籍认为把五岳四渎绘于东壁东华帝君和金母一侧是比较可信的。(37)赵伟女士对东壁的其他神祇与主尊是木公和金母有直接隶属关系也进行了论证。(38)特别是北方四圣分列左右的具体身份论证,有其合理性。提出天蓬和天猷二元帅最大的区别是一个六臂,一个四臂,一个负责统帅雷公电母等天神,一个负责下临九州,巡视五岳酆都。所以虽然永乐宫三清殿所绘图像与经典记载不完全一致,仍然可以确认西壁为天蓬、真武,东壁为天猷、翊圣。(39)景安宁先生则推测东西扇面墙外侧的非主尊神仙为全真祖师,否认王逊先生原来的解释“玄元十子”,进而佐证其认为两位主尊为吕洞宾和钟离权的判断。(40)

景安宁先生和邓昭、赵伟二位女士在讨论两位女性主尊身份时,多注意并分析了二位女性主尊冠佩处的卦象符号、座前凤鸟、西壁女主神右胸前的婴儿图案、东壁女主神椅披纹样等,并结合了男性主尊的冕旒、衮服十二章、椅披纹样等。邓昭女士认为佩戴“震”卦符号项佩者为后土,头戴“坤”卦符号凤冠者为金母。解释的依据是《周易》《墉城集仙录》《释名》《格致镜原》《春秋元命苞》等,认为西王母的特性是“洞阴之极尊”“极阴之元”,而后土则为“能吐万物”“为群物主”,但是这些解释和卦象的联系略显牵强。《说卦》中云“万物出乎震,震东方也”(41),“震”是一阳初生之象,对应东方,亦对应雷,还对应春季,为万物出生之时象也。让八卦中对应地的“坤”卦对应西王母,而以“震”卦对应后土,不符合八卦之原义。东壁男女主尊之前的龙凤并不能证明主尊是玉帝和后土,也不能证明主尊是东王公和西王母。不论是从龙凤尊贵祥瑞看,还是从龙凤阴阳看,两个结论都是可以被接受的。赵伟女士论证凤鸟跟随西王母是固定搭配(42);景安宁先生论证论证凤鸟是三足乌,进而论证三足乌后的主尊是西王母(43);邓昭女士在论证凤鸟不是三足乌(青鸟)的基础上认为有祥瑞凤鸟的主尊应该是后天。(44)西壁女主神右胸前的婴儿图案,被景安宁先生认为是强调后土“大地的母性特征”(45)。邓昭女士则结合巫鸿先生和杨莉女士的研究提出西王母也有赐子和作为早夭女子养育者和守护者的神仙身份,并结合其他图像认为可能是这一时期壁画图像中帝后服饰中的程序化装饰图案。(46)东壁女主神椅披上的图案如火焰形,也被认为是心形、桃形,中间为兔子和云纹。景安宁先生认为此纹样象征与西王母有关的蟠桃和捣药兔(47)。邓昭女士则质疑纹样形状并不能确定解读为桃形,兔子形象也不能确定为捣药兔,并认为还有代表月之精和“阴”之宗的象征意义,也还有吐而生子和祥瑞等含义,并结合同侧男性主尊椅披上的团花狮子纹样认为有男女阴阳对应性。(48)这些讨论并不能确认东壁女主神是后土,甚至此处否认兔子形象是捣药兔而提出兔子有“阴”之宗象征意义,进而否认东壁非西王母的理论与前面认为西王母的特性是“洞阴之极尊”和“极阴之元”相悖。

笔者认为元代造像并未遵循宋代经典,而是结合前代经典和全真派祖师重新建构了神系。四帝二后的身份在不同派系的不同经典中所指具体的神祇并不相同,元代全真派又进行了新的解读,并试图构建新的神祇谱系。永乐宫三清殿壁画的布置与方位关系有关,已有研究成果涉及,但是论证的依据却并不相同,因而对于八位主尊的解读结果也不同。笔者认为八位主尊的身份分别是:西壁壁画以昊天金阙至尊玉皇大帝和后土皇地祇为主尊,东壁壁画二主尊为东华紫府少阳大帝君和白玉龟台九灵太真金母元君,北壁西部主尊为中天紫微北极太皇大帝,北壁东部主尊为勾陈上宫天皇大帝,扇面墙东外壁主尊为纯阳演政警化孚佑帝君吕洞宾,扇面墙西外壁主尊为重阳圣真开化辅极帝君王重阳。

二、造像布局与方位

关于永乐宫三清殿壁画的研究多考虑了方位因素。景安宁先生、李德仁先生和赵伟女士、邓昭女士都分析了关于左右孰尊孰卑的问题。景安宁先生认为:“三清殿壁画在构图上可分为两个部分:西部朝班和东部朝班,以三清殿的中轴线为界。两部均从后檐墙中部后门边开始,向两边展开,然后向南(东西山墙)推进,结束于前檐墙两端。每部都以武将引导和殿后”(49),认为永乐宫三清殿壁画是“按照元代宫廷的习惯以右为上”50。赵伟女士则考证了中国古代尚左尚右的变化,重点强调了元代以右为先的安排遵循了蒙人的传统。(51)邓昭女士则从非主尊神的身份和男性主尊冕旒衮服的形制等方面分析,认为三清殿壁画在布局上“尚东”和“尚左”。52

关于北方四圣的身份和位置,赵伟女士的论证在前面已经提过,刚好与王逊先生和邓昭女士的判定相反,笔者倾向于认同赵伟女士关于北方四圣的判定。邓昭女士认为,《太上九天延祥涤厄四圣妙经》“天猷咒”中“肩生四臂,项长三头。身披金甲,手执戈矛”的形象与西壁壁画中形象一致(53),但是,西壁壁画中被认为是天蓬或天猷的神像明显是六臂,并无执戈矛,而执斧钺、剑、帝钟的形象与道经中记载的天蓬手执法器亦相符合。所以,以六臂、察天神者为天蓬,四臂、巡地祇者为天猷,进而判断西壁为天蓬,东壁为天猷。

邓昭女士在《永乐宫三清殿壁画女主神身份辨析》文中列表比较了六位主尊的冕旒数(54)。(表2)

邓昭女士以此推论三清殿壁画的布局完全是以“东”,也即以“左”为尊。这里忽视了一个问题,即东西壁是否为一组画师所画,很明显不是,也就是说,东西两壁主尊冕旒衮服图像的差异是因为两组不同画师的原因造成的。因为传承的粉本不同,所以造成了诸多的差异。不仅有冕旒数的不同、衮服纹饰的不同,还有主尊座椅的不同、脚踏的不同、是否有香案等诸多区别。奚纯女士在《永乐宫三清殿壁画人物冠式形制研究》一文中,通过对冕旒衮服的图像细节比较分析,认为东西两壁是两拨不同的画师所绘制,是按照“对画”的惯例,并且在提出每组画师对宫廷冠服形制的了解都不够全面的基础上进行了论证。(55)李凇先生在讨论《八十七神仙卷》与《朝元仙仗图》之原位的时候也指出“画匠不十分清楚皇室礼制的细节”(56)。关于画师的题记和具体绘画内容的关系,奚纯女士的文中也列举了不同的观点,认为东西两壁为不同两组画师所绘的观点较能被认可,但具体为哪些画师所绘,还存在较大争议。(57)

邓昭女士的文中,还以北壁星神的特点为基础,认为东部主尊身边的星神身份高于西部,进而推导出壁画的布局“尚东”和“尚左”。(58)关于星神身份的讨论,之前多采用王逊先生的判定,如果认为王逊先生关于勾陈和紫微两位主尊的判定相反,那么关于主尊周围的星神还有诸多可商榷处。纵然在不确定神仙图像具体身份时,仍有一个办法大致判断北壁东西两部分的尊卑情况。有头光的神像地位高于无头光神像,北壁东部除主尊外有十三位神仙有头光,北壁西部除主尊外有三十二位神仙有头光,由此可知北壁西部略尊于北壁东部。结合道经文献记载,紫微多略尊于勾陈,所以,北壁西部为紫微,东部为勾陈。

单以东西两壁而言,笔者也倾向于西壁略尊于东壁,但这不是解读三清殿壁画最好的方法。也许壁画整体布局的确定者考虑了方位的尊卑关系,但却是在考虑了道教自身的宇宙空间方位关系之后的事情。三清殿整体的布局是配合永乐宫建造布局的,永乐宫建造布局考虑了全真派在整个道教历史中的地位,也考虑了全真派自身祖师传承体系和实际发展需要。景安宁先生、李德仁先生、葛思康先生、赵伟女士都考虑了建筑布局与道教宇宙观的关系,也分析了道教宇宙观对三清殿壁画的影响,但是都还有不切合实际的地方。

景安宁先生在其论著中提到永乐宫建筑布局的特殊性,三清殿(无极殿)、纯阳殿(绲成殿)、重阳殿(七真殿、袭明殿)从前到后由高大平直的甬道所形成的唯一轴线水平连接,并认为从建筑、雕塑、壁画都体现了全真祖师在道教传教中承前继后、继往开来的正宗地位。(59)这一观点有其内在的合理性,但是景安宁先生在解读三清殿壁画时,过多地关注了既定祖师与图像人数的对应,没有很好地结合三清殿壁画空间布局的整体性与祖师传承的选择性。景安宁先生提出扇面墙东外壁为纯阳演政警化孚佑帝君吕洞宾,但是没有很好地解释图像。扇面墙东外壁的主尊头光为五彩头光,明显不同于其他主尊,唯有作为此地之主的吕纯阳,其手中不捧笏板而是执手炉,体现了其以香供养奉请的状态。关于这一点,景安宁先生论述较为详细。(60)关于这位帝君是八位主尊中唯一一位佩剑的帝君,之前未曾被论述。帝君左臂上部露出剑柄,也可以作为此帝君是纯阳帝君的图像证据之一。吕纯阳以帝君形象被供奉的图像实例现存极少,这与明清时期全真派的衰落有极大关系。明代及其以后,吕纯阳的形象多以道士或文人形象出现,并成为俗文化传播的道教主要人物之一,也导致了其在后世多被普通信众认为只是“八仙”之一的身份,而淡化了内丹派祖师的身份。从吕纯阳的现存图像系统中虽然能够找到王者或帝君者的形象,但是时代偏晚,不能很好地给予永乐宫三清殿壁画参照作用。纯阳帝君头顶有华盖,而扇面墙西外壁无伞盖,可见其身份应该低于纯阳帝君。景安宁先生只是以笼统的西壁尊于东壁的观点认为扇面墙西外壁主尊为钟离权。结合建筑的布局和此处主尊身份低于纯阳帝君,笔者认为主尊是重阳圣真开化辅极帝君王重阳。东西扇面墙外壁除了两位主尊外,另有十五位有头光的神像,刚好符合宋德方《全真列祖赋》后十五位祖师。二祖正阳开悟传道重教帝君钟离权则为东华紫府少阳大帝君之后站立的冕旒衮服形象的帝君像者,四祖明悟弘道纯佑帝君刘海蟾则是在白玉龟台九灵太真金母元君之后站立的冕旒衮服形象的帝君像者。

表2

李德仁先生和赵伟女士在论证八位主尊身份时,皆选用了唐五代时期杜光庭《道门科范大全》等文献提出八位主尊中应该有四极大帝。《道门科范大全》中对于四极大帝如此记载:“北方曰紫微大帝总御万星,南方曰南极长生大帝总御万灵,西方曰太极天皇大帝总御万神,东方曰东极青华大帝总御万类。”(61)李德仁先生认为北壁的两位主尊东为勾陈大帝,西为紫微大帝,理由是“北极大帝居右(西),多环列文职神祇,勾陈大帝在左(东),并出现不少武职神祇,是以右为上位”(62)。赵伟女士则不认为尊右可以无限放大,她倾向于只在东西两壁之间存在尚右的现实标准。赵伟女士还引用宁全真《上清灵宝大法》对四极大帝的位置进行了进一步论述,认为勾陈天皇大帝被绘于紫微北极大帝的西侧是仿照天体运行的实际情况而来。(63)赵伟女士结合建筑特点和方位关系,提出绘制者把三清殿视为一个与天宇等同的小宇宙,永乐宫的建筑布局也是根据古人的宇宙模式而来。北面墙和东西扇面墙外壁四位主尊组成了四极大帝,并且进一步解释称:“如果以永乐宫三清殿扇面墙中心为原点O建立以天为纵轴、地为横轴的坐标系的话,那么,当四极大帝围绕此原点作某一角度左旋后正可构成一个拥有完整四个方位的空间,其结果也符合‘南极入地三十六度,北极出地三十六度,天形倚侧,半出地上,半还地中,万星万气悉皆左旋’的记载。”但是其后关于位置旋转的解释过于牵强。(64)赵伟女士关于结合金箱斗底槽样式建筑空间意义和塑像壁画关系的分析有几处不合理的论断:“三十二天帝应该是离三清最近的神灵”(65),“三清之下以三十二天帝和四御为主题的天神结构已经构成,从北极紫微大帝开始到东极青华大帝、南极长生大帝,再到西极勾陈大帝,四极大帝依次按天道左旋的方式排列”(66),“当四极大帝被排列完毕之后,绘制者又把昊天玉皇大帝、后土皇地祇、木公、金母等神祇按照各自方位安排在三清殿东、西二壁,即相当于三清殿斗心扇面墙的四隅位置上”(67)。道教诸多经典皆称有三十六天,除了三十二天帝各主一天界,三清和昊天玉皇大帝亦各居一层天,所以认为三十二天帝是离三清最近的神灵这一论断毫无道理。赵伟女士在其文中也提到了昊天玉皇大帝地位仅次于三清,但又提出“以三清殿为例,其斗心扇面墙所围成的空间即为中宫,是两个五位图相交合的中心区域,核心为三清。其中一个五位图象征天,按四正划分,分由四极大帝掌管。另一个五位图代表地,为四维,分别代表着东南、西南、东北、西北四隅。当这两个五位图重合在一起时,一个象征宇宙图式的九宫八卦方位图便诞生了”(68)。这个解释中,昊天玉皇大帝在代表地的四维之一,与昊天玉皇大帝高于诸神、掌管天地三界十方的身份不符。虽然随后的解释中,赵伟女士又借用了后天八卦的方位解释,但是其四正四维分别代表天地的解读明显与八卦方位并不是一个系统。至于借用丹道修行的概念予以分析八卦方位及其与建筑和图像的关系,则有本末倒置之嫌。

葛思康先生的文章也借用了八卦的概念,同样是用后天八卦的概念对方位进行了解读。其所用文献依据与王逊先生相同,判定的结论也与王逊先生相同。葛思康先生认为永乐宫三清殿的《朝元图》主要是依据道教经典中斋醮科仪的要求设坛的布置,按照西北—东南轴线对应天门和地户的关系,以后天八卦图的八卦布局结合在仪式表现中,形成了八位主神的位置布局。葛思康先生过多地依赖经典中的科仪与宇宙观的思考,忽视了元代道教特别是全真道特殊的时代背景,虽然也引用了元代的经典,但是却将重点放到内丹修炼法门和科仪的关系,试图将丹道修行的层次和科仪祈请的仪式放置在一个理论中解释。就理论体系而言,道教科仪和丹道之间自然有其相通一致之处,但是这个基础并非要在图像上完全表现出来,图像的变化有其内在的规律性,虽然有道教哲学体系的基础,但是并非葛思康先生所解释的那样只是用到了后天八卦。

诸多研究者虽然试图用九宫八卦等道教的方位概念解释永乐宫的建筑和雕塑、绘画,但是却并未将三清殿中图像整体予以综合分析。或许因为三清塑像为后世所作,其身份较为明确,所以只是明确地认为八位主尊朝元(三清),却忽视了三清在三清殿中的空间地位。关于扇面墙背后悬塑的身份,许多研究壁画者并未深入探讨,单独对其解读有两种不同的观点,萧军先生和刘科女士认为悬塑为太乙救苦天尊,王子云先生等则认为是吕洞宾。(69)根据三清殿内雕塑和壁画的关系以及建筑空间的整体布局,壁画中的八位主尊不是孤立的主尊,以前的研究者虽然多数重视了其与所在位置从属神祇的关系,但对其与三清主尊和扇面墙背后悬塑关系的研究还缺乏进一步的展开。

笔者认为三清殿的布局是一个整体,壁画中的八位主尊都是围绕中央神台布局的,考虑方位关系,不能忽视中央神台的位置。应该说,殿中布置了十二位主尊,就位置而言,代表了天地三界十方的方位体系,即天地三界十方一切时空的思想。因为要在平面布置天地三界十方尊神,所以考虑了先天八卦和后天八卦两个方位空间的变化布局。

《系辞传》曰:“易有太阴,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”邵子(邵康节)曰:“乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。乾、兑、离、震为阳,巽、坎、艮、坤为阴,乾、兑为太阳,离、震为少阴,巽、坎为少阳,艮、坤为太阴。”《说卦传》曰:“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错。”邵子曰:“乾南、坤北、离东、坎西、兑居东南、震居东北、巽居西南、艮居西北,所谓先天之学也。”先天八卦的方位布置对应先天尊神的位置。三清处于神台南半部,背北面南,对应先天八卦方位的乾位;太乙救苦天尊位于扇面墙背面,背南面北,对应先天八卦方位的坤位;西壁昊天玉皇大帝和后土皇地祇分别对应先天八卦的艮位(西北)和巽位(西南);东华帝君与金母元君对应先天八卦的震(东北)兑(东南)之位;紫薇大帝和勾陈大帝对应坎(西)离(东)之位。除了玉皇和后土让乾坤位与三清和太乙外,其他四位正位主尊与其对应方位相符。玉皇和后土虽然阴阳失位,却是阴阳相交,位于后天八卦之乾坤位。就后天八卦方位而言,玉皇和后土对应乾(西北)坤(西南)位,与其对应方位相符。东壁东华和金母对应艮(东北)巽(东南),与先天八卦位上玉皇和后土方位相同,亦是阴阳失位,但也可以看作是阴阳相交,可看作玉皇和后土之传承。离位(南)因开门之因与坎位(北)互为呼应,所以紫微大帝和勾陈大帝皆居坎位。震(东)兑(西)对应扇面墙之吕洞宾、王重阳二位帝君。三清与太乙不在后天之位,吕、王则不在先天之位。吕洞宾、王重阳二位帝君所居位置一方面体现了传承的左昭右穆的尊奉关系,另一方面也符合了东西祖庭的位置关系。(70)

三清殿整体空间布局既考虑了先天八卦契合道之本体之尊、化生先天诸神,又考虑了后天治世之神和祖师传承法系。虽然整体看,西壁主尊身份略高于东壁,但是明显不是按照朝班说来考虑的两列概念,但东西两组画师的不同传承使其虽然共同构建一个神祇系统,但是在细节处仍然表现了不同的绘画习惯。就十二位主尊而言,地位并非平等,明显有尊卑等级关系,但是这种关系在位置上虽有体现却并不明显,明显的区分身份是以塑像还是画像、坐像还是立像、有无伞盖、有无头光等几种方式体现的。地位最尊者是三清坐塑像;其次是六主尊坐绘像与太乙一立塑像,此十尊像皆有头光伞盖;再次为扇面墙东西两壁二主尊立绘像,皆有头光,作为地主的纯阳演政警化孚佑帝君吕洞宾有华盖,头光为五彩头光;再下依次则为帝君立绘像有头光者、帝君立绘像无头光者、文臣武将或道士像有头光者、文臣武将或道士像无头光者,具体身份高低则需联系其具体身份、其与主尊关系、所处位置等方面原因予以分析。三清殿塑像、壁画既有整体关系,又有独立环境的位置关系。

关于为什么选择主尊身份中排除了南极长生大帝,并将东极太乙救苦天尊的神格侧重在济生度亡而弱化其居于东方的方位性,应该和宋元之间派系的变化和政治环境有关。

北宋末年,宋徽宗重新构建了道教神仙谱系,特别是推崇神霄派,还意图把自己推上神仙的尊贵位置,改变了前代祭天的配享格局,真正使道教玉皇大帝与儒家昊天上帝圣号合一。道士林灵素迎合徽宗心意,于政和七年(1117年)二月,称青华帝君夜降宣和殿及火龙神夜降内宫,“假帝诰、天书、云篆”。林灵素宣称:“天有九霄,而神霄为最高,其治曰府。神霄玉清王者,上帝之长子,主南方,号长生大帝君,陛下是也。既下降于世,其弟号青华帝君者,主东方,摄领之。己乃府仙卿曰褚慧,亦下降佐帝君之治”,徽宗便以道教教主自居,同年四月授意道录院正式册封他为“教主道君皇帝”。(71)政和七年(1117年)五月,改玉清和阳宫为玉清神霄宫,令将全国天宁万寿观改建为神霄玉清万寿宫,殿上设长生大帝君、青华帝君神像。宣和元年(1119年)八月,京师神霄宫建成,徽宗亲自撰文并书写《神霄玉清万寿宫记》,令京师神霄宫刻于碑,以碑本赐天下摹刻立石。靖康之变后,南宋诸君则多以真宗朝斋醮神系奉神,徽宗朝神系仍在神霄派等派系中传承,民间亦多有流传。金元北方地区却以全真派等新道教派系为主,尊奉祖师系统的东华帝君、西王母进入“六御”系统。南极长生大帝和东极青华帝君因涉及宋徽宗,所以在北方道教中多有回避,而四极大帝中原本被尊为西极的勾陈大帝逐渐演变成为与北极紫微大帝相对应的勾陈上宫南极天皇大帝。关于北壁两位主尊所在行列前方皆有引导戎装尊神,东部引导者之前被王逊先生解读为天罡大圣,西部引导者王逊先生则未曾解释。前者头光为火焰纹,后者无头光,但被白云环绕。天罡大圣在道经中多被认为是天蓬元帅的属神,壁画中天蓬元帅无头光,却在两剑之间有火焰纹,真武有头光,天猷和翊圣也无头光,就等级和空间布局而言,北壁东部引导者应该不是天罡大圣。东部引导者火焰纹头光为独特造型,其身份笔者倾向于其为太微垣帝座星君,而西部引导者则为紫微垣帝座星君,分别引导勾陈大帝和紫微大帝的行列。

三、神仙信仰的体系变化

道教在发展的过程中,始终都没有形成一个统一的神系。关于永乐宫三清殿壁画主尊身份的判定存在诸多不同的观点,其分歧的基础之一便是道教在宋代是否形成了一个稳定的神仙体系。王逊先生以《上清灵宝大法》作为基础的身份判定研究给后人的研究提供了一个基础,也将许多学者的研究引入以宋代神系为基础的惯性思考模式。邓昭女士在梳理文献资料之初便引用石衍丰先生的观点:“宋代是道教庞杂的神仙体系最后形成的时期,也成为后世通行的道教神系的基础。”(72)景安宁先生的研究一方面注重对图像实物细节的观察分析,另一方面注重对时代背景特别是宗教和政治关系的深入探讨。但是其诸多结论的提出忽视了具体时代背景的特殊性,太过强调一个标准的延续性。关于宋代神系中圣祖和圣祖母的供奉问题,景安宁先生着力尤多,但是忽视了仁宗朝至徽宗朝的变化,特别是徽宗朝对道教神系又进行了重要的调整。南宋对于北宋不同阶段神系的接受是不同的,朝廷的接受是一方面,不同道教派系的选择又是另一方面,不同地域也有不同的选择。地域信仰的区别不仅和王朝的要求有关,也和派系的流行有关,还和神祇的区域信仰有关,地方长官或家族的特殊信仰或姓氏因素都可能造成不同的神仙图像组合。

道教神仙信仰的基础来源于三个方面:自然神祇、祖先神、祖师信仰。自然神祇信仰包括天地、日月星辰、五岳四渎、风雨雷电、干支四时等时空中强大的自然力量。祖先神主要体现在帝王的祖先和祖先鬼魂管理之神两个方面,前者地位尊贵,多和自然神祇或神仙祖师合而为一,成为被尊奉的最高神祇之一。祖师信仰包括历代祖师,最尊贵者为先天尊神,是道之化身,还在不同派系中与最高自然神祇合而为一。

自然神祇和祖先神并非道教神仙信仰所独有,道教出现之前便存在这两大信仰体系,并且和世俗政权和地域范围有着密切关系。王或皇帝称“天子”,即构建其和上帝之间的父子君臣关系,这种关系在儒家和道教中都有保留,而道教更是保留了不同时期和区域的自然神祇,消解了时间的概念,试图在一个相对长的时空中构建等级关系明确的神仙体系。世俗中的王朝也曾做过类似的努力,在道教出现前比较有详细事迹可考的以秦始皇和汉武帝为代表。早期道教就试图构建上天朝廷机构和祖师体系并存的神和仙两个系统,如早期天师道的三官信仰和太上老君信仰、黄老道的五方帝君信仰和老君信仰、太平道的三皇五帝信仰和九玄李帝君信仰等,并且出现如《太平经》等经典中尊奉诸神的地位多处尊卑不一等情况。魏晋南北朝至隋唐逐渐形成三清为尊的信仰体系便是祖师信仰的体现,天师道尊奉的太上老君、上清派尊奉的元始天尊、灵宝派尊奉的灵宝道君组合成三清成为道教祖师,或许有佛教三身或三世造像的图像影响,但究其道教内在的原因则是与其派系合流的需要分不开的。唐代道教尊奉老子,因姓氏原因使道教成为唐朝国教,尊老子为太上玄元皇帝,体现了祖先神和道教祖师信仰的合流,而皇帝为“天子”,另一方面又促进了自然神祇信仰和道教祖师信仰的融合。宋真宗推崇玉皇大帝信仰,将其祖先神圣祖一方面和自然神祇中的尊神合流,另一方面又将其与道教祖师信仰结合,暗指圣祖或为元始天尊化身。宋徽宗将儒家尊奉的昊天上帝与道教玉皇大帝尊号合二为一,于政和六年(1116年)九月一日上尊号为“太上开天执符御历含真体道昊天玉皇上帝”(73),并将自己与神仙体系中的“上帝之长子、南极长生大帝君”合二为一,以应“天子”和“教主道君皇帝”合二为一的身份。

全真道初创时期,正是宋、金、元、西夏、吐蕃、大理并存交错时期,虽然第二代王处一、刘处玄、丘处机等先后获得金、元朝廷的认可和尊崇,但是其与王朝之间的关系并不如唐宋时期,同时还存在以下几个方面的问题:金、元王朝的统治者都非汉人,帝王和贵族以及百姓信奉道教者并不比信奉佛教人数多或更虔诚,北方道教并非全真一派,全真派在早期信众并不太多。所以,全真道并没有结合帝王的祖先神,而是以自然神祇和祖师信仰为主,将后世祖师和三清四御等祖师构建起更加连续、完整的祖师信仰体系,使自然神祇中最尊贵神祇也成为祖师体系中的一环。前文所引宋德方《全真列祖赋》中称:三清是全真之主,四帝是全真之师,并由此推及龙汉之前、赤明之上,全真之教已经盛行了,为全真道构建了尊贵的传承体系和久远的传承历史。李志全强调宫观建造和布局应该以三清、四帝、二后等神祇的高下顺序安排体现了对《全真列祖赋》在现实宫观建造中所起的作用。

全真道对于祖师体系的梳理不是一个短期内成型的事情,前后发展有一个较长的时间过程。景安宁先生的论著中对全真祖师及其谱系的梳理进行了深入的考证。(74)王重阳最早记录“秘诀亲传”的嫡亲祖师:“正阳的祖,又纯阳师父,修持深奥。更有真尊唯是叔,海蟾同居三岛。弟子重阳,侍尊玄妙,手内擎芝草。”(75)这三位师长是其“三师”:“汉正阳兮为的祖,唐纯阳兮做师父,燕国海蟾兮是叔主。终南重阳兮弟子聚。为弟子,便归依,侍奉三师和圣机。”(76)马丹阳论及全真传承,不仅尊奉三位祖师,还将师父王重阳列为传法祖师,如“钟与吕诀,复授王风仙。侗(马丹阳)得遇,获深趣”(77),“师祖钟离传吕,吕公得,传授王公,王公了,秘传马钰”(78)。王重阳两个道侣和德瑾、李灵阳则被马钰等人尊为师叔,后辈传人秦志安更是将王、和、李三位列为“全真三祖”(79)。马丹阳接受斋醮邀请时,将本师王重阳作为祈祷神祇,如山东文登县宰邀请他掌醮度亡,他作词曰:“予乃无为清净士,未尝赴醮和天尊,不会登坛行法事。行法事,请黄冠。洁己登坛作内观。予应加持处环堵,默祷本师天仙官。天仙官,重阳也。发叹起慈行悯化,千重地狱枷锁开,一切亡灵罪情舍。”(80)刘处玄重视斋醮科仪,师真也处于重要位置,如“要动天地,清净餐素。临醮几日,行行住住,暗有吏神,昼夜察汝。察得无私,五师来度,上奏天皇,洪禧广布”(81)。泰和元年(1201年)滨州举行黄箓醮仪,礼请刘处玄为度师,其酬赠诗中也有“五师假度”句。(82)谭处端诗中不仅强调全真祖师的传承,还全面梳理了源流:“钟、吕、海蟾为宗祖”(83),“吾门三祖,是钟、吕、海蟾,相传玄奥。师父重阳传妙语,提挈同超三岛”(84),“释氏禅宗,老君道祖,钟吕海蟾明天。重阳立教,东海阐良缘。唯度丘刘谭马,分异派,王郝先传。将来去,十洲仙会,霞友性团圆”(85)。丘处机在主持斋醮仪式中,礼拜吕洞宾、王重阳、马丹阳为三师,并在金大定二十八年(1188年)奉圣旨塑纯阳、重阳、丹阳三师像于官庵。(86)王处一则在推崇吕、王、马之外,还推崇“东华帝君”,《沁园春》词并引叙述较为清楚:“予自七岁遇东华帝君于空中警唤,不令昏昧。至大定戊子复遇重阳师父,因此作词,用纪其实云:元禀仙胎,隐七岁玄光混太阳。感东华真迹,飘空垂顾,悟人间世梦。复遇重阳,密扣玄关,潜施高论,皓月清风炼一阳。神丹结,继璇玑斡运,羽化清阳。欣欣舞拜纯阳,又虚妙天师同正阳。命海蟾引进,旌阳元妙,古任安尹喜,关令丹阳。大道横施驱云天下,绝荡冤魔显玉阳,诸仙会,讲无生天理,空外真阳。”(87)景安宁先生罗列诸多学者观点认同王重阳和马丹阳时期还未曾将东华帝君尊为全真祖师,首先将东华帝君和全真祖师一同供奉的是王处一,而将东华帝君列为全真始祖的则是宋德方。(88)

宋德方学道于刘处玄,受度于王处一,参访随侍丘处机,继承三师传统,多次主持修建宫观、雕凿塑像、图绘壁画、斋醮法事,并主持编修道藏,受封为“天师”。全真道注重师承传授派系,部分三代大师形成自己庞大的宗派。全真道掌教之下又有提举或提点教门事和同议教门事等位置,总体处理全教事务,还有各路都提点等按照行政区划安排的负责人。二代大师各有派系传承,部分三代大师也有自己的宗派,于是形成提举某某门下宫观或道众、嗣主本宗法席等主持某一宗派的传承者,支派众多,但目前研究还较少。宋德方之后的“披云真人门下法派”正式记录的宫观在元代有二百余所。宋德方与永乐宫建设关系密切,登真后遗蜕归葬在永乐宫西北峨嵋岭。庚子(1240年)年或者是癸卯(1243年)年(89),宋德方自甘棠到永乐镇拜谒纪念吕洞宾诞生之地的吕公祠,见祠堂简陋狭隘,召集道侣说:“兹中条(山)之南,洪流(黄河)之北,名山大川,阳明交会之地。气盛必变,实生纯阳吕祖。是气流行,曾不间断,他日亦当有继而出者。予年运而往,将以其宫易祠,不惟光大纯阳之遗迹,抑亦为后来继出者张本耳,汝辈其勉之哉!”吕公祠原主持道士和施主将祠堂并地基具状献与宋德方,又布施水田三十亩,磨窠一区。(90)在众人多次恳请下,宋德方同意主持,并改吕公祠为纯阳观。宋德方有二首七律《纯阳观》,其一曰:“玄元垂福建皇唐,吕祖登真谒上方。累次化身缘地肺,复将甘水度重阳。七真继体声华大,四海还淳道德昌。今日诸孙亲演教,普令祖宗发天藏。”(91)景安宁先生认为永乐宫的总体建筑设计和三清殿扇面墙东西壁的壁画体现了全真教的正宗道统。(92)王鹗《大朝重建大纯阳万寿宫之碑》记载,甲辰(1244年)暮冬,永乐吕祖祠堂受到野火焚烧,明年有敕升观为宫,进真人(吕洞宾)号为天尊。宋德方在陕右谓其徒曰:“师升其号,观易以宫,苟不修崇,曷以称是。”他将重修事告知尹志平和李志常,获得他们支持,任命燕京都道录潘德冲充任河东南北路道门都提点,负责修建永乐宫。(93)

宋德方所作《全真列祖赋》是通过“无名道人”回答“绝相公子”问题的形式宣称三清是全真之主,四帝是全真之师,依次列出传承次序明确的全真列祖二十位:东华帝君、钟离权、吕洞宾、刘海蟾、王重阳、和玉蟾、李灵阳、马丹阳、谭处端、刘处玄、丘处机、王处一、郝大通、孙不二、默然子刘师叔(刘通微)、长清子严处常、洞阳子史风子(史公密、史处厚)、回阳子于公、云中子苏铉、云阳子姚玹。(94)《全真列祖赋》现存天水市天靖山玉泉观《大元崇道诏书之碑》碑阴,可见此赋在全真教内部各支派皆被认同。碑右刻《全真宗祖之图》:第一层名列太上老君、无上真人关令尹、太极真人徐甲、通玄真人文子、洞灵真人亢仓子、冲虚真人列子、南华真人庄子七位;第二层列五祖名号;第三层列七真名号;第四层为丘处机及其十八弟子名;第五层列丘处机及其后六位掌教名(尹志平、李志常、张志敬、王志坦、祁志诚、张志仙)。(95)宋德方另作有《七真禅赞并叙》,叙曰:“全真之道,其来久矣……此教出于太上而传于东华,东华传于正阳,正阳传于纯阳,纯阳传于重阳,重阳之前,玄萌乍发,人未之信,重阳之后,其风大阐者七世矣。”(96)景安宁先生认为全真列祖直接四帝二后,而将宋代神系中的圣祖和圣祖母易为东华帝君与金母,此说有其合理处,但太上老君到东华帝君之间传承是直接嫡传还是中间另有承袭则不明确。宋德方《七真禅赞并叙》中文字似为直接嫡传,但其弟子秦志安的著作中另列有传承法序。

秦志安的《金莲正宗记》是按照《全真列祖赋》的师承顺序为祖师立传,现存五卷,收有前十四位祖师传记。秦志安撰写的《金莲正宗记》中,《东华帝君》篇赞词称:“且全真之道,酝酿久矣。自太上传之于金母,金母传之于白云,白云传之于帝君。天其意者,将以此一枝大教付于若人,岂草草学者之所能负荷哉?必自红霞丹景中,精选其可以为群仙领袖者,然后挺于下方。”(97)《金莲正宗记》中的《东华帝君》记录的是世俗姓氏背景,而此后全真道士谢西蟾、刘志玄编撰的《金莲正宗仙源像传》中的《东华帝君》篇则淡化世俗名号,而是与唐末五代杜光庭所著《仙传拾遗》中的东华帝君相等同。(98)《金莲正宗仙源像传》序言中所说:“微言五千,无极道祖传之东华,爰及钟吕”,(99)东华帝君与东王公重合,西王母(金母)一方面作为其师,另一方面作为其对偶神也受到全真教的尊崇。白云上真作为祖师之一,在山西省临汾市流出的壁画《神仙赴会图》(现藏加拿大皇家安大略博物馆)中有所体现。现有对于《神仙赴会图》的研究主要有怀履光先生、景安宁先生、赵伟女士等。怀履光先生认为东壁主像为天皇、黄帝、后土,西壁主像为老子、玉帝和黄帝女儿;(100)景安宁先生认为东壁主像为紫微、玉皇、后土,西壁主像为老子、圣祖、圣祖母;(101)赵伟女士认为东壁主像为紫微、玉皇、后土,西壁主像为借鉴道教斋醮仪式中天尊名目的天尊、圣祖、圣祖母。(102)笔者则认为这是全真道早期的祖师谱系与道教神祇共同组合的朝元图,东壁主像为紫微、玉皇、后土,西壁主像则为白云、东华、金母。三位帝君像皆有佩剑,永乐宫三清殿壁画则只有吕洞宾佩剑,剑成为吕洞宾的象征。这是全真教早期构建的自然神祇和全真祖师组合的模式,但是这两壁造像并不完整,原来所处宫观应该还有南壁和北壁部分壁画组合。元代重阳宫有白云殿,或许也与白云上真有关。随着全真道五祖七真组合的进一步明确,身份不明确的白云上真被弱化,不再出现在祖师谱系中,而更为明确东华帝君的第一祖身份。于是出现了永乐宫三清殿壁画的组合模式。但是这种组合模式并未获得广泛推广,主要原因有二:首先,1276~1279年元灭南宋的过程中以及之后,全真派也陆续扩展到江南,并将南方丹鼎派融入其中,同时由于佛教的逼迫,全真派和正一派为主的符箓派趋于联合。所以,之前的神祇与祖师组合方式要有所调整,这在日本大阪美术馆所藏旧题王维(传)《护法天王图》中可见一斑,该图应为《祖师列仙图》似乎更为恰当。第二,元代享国日短,永乐宫建设一度艰难波折,三清殿壁画据笔者推测应该在至大三年(1310年)至泰定二年(1325年)之间绘制,之所以如此推断,一方面和元武宗诏赠五祖七真十八真人徽号有关,另一方面也和塑绘图像和题记有关。

永乐宫三清殿雕塑壁画构建的自然神祇和祖师的组合,可以说是自然神祇和祖师信仰在元代特殊的组合方式,祖先神信仰的传统也被融合到祖师信仰中。虽然现存实物图像中不能给永乐宫三清殿的解读更多的佐证,但是文献保存的碑记等材料可以予以佐证。孛兰肹为元大都(今北京市)“十方昭明宫”所作碑记有“建大殿以祀玄元圣祖及五祖七真,妆严绘事,备极精致,灵官为堂,弘玄为祠。”(103)秦州(今天水市)玉泉观太上殿以五祖七真事之(104)。景安宁先生认为山西龙山石窟第一窟虚皇主尊两边为全真二十列祖像。(105)这种情况甚至在明初还在全真派势力较胜的北方地区盛行。明肃庄王朱楧(明太祖第十四子)于建文二年(1400年)在皋兰县建金天观,“左玄坛祠,右真武祠。正门曰九天门,雷公、电母、风伯、雨师居其下,中有檄雷之坛。左曰法王堂,右曰天师堂。正殿曰雷祖宝殿,雷师、皓翁、卿使、师相、十大雷神列班左右。后有玄极殿,中有三清,左右设南北二派五祖七真”(106)。但随着明代以正一为主的符箓派盛行和以尊奉真武大帝为主的武当派等丹道支派的盛行,神祇系统和祖师信仰的组合又有了新的变化。

结论

道教神祇系统在宋代并未完全定型,在元明时期仍然有较为重大的变化。道教神祇系统包括自然神祇、祖先神和祖师信仰,元代全真道派的信仰以祖师信仰为基础,将祖先神特别是王朝祖先神的传统和祖师信仰相结合,形成自然神祇与祖师信仰结合的新模式。永乐宫三清殿壁画是与雕塑、建筑布局整体设计的,体现了全真道派自然神祇与祖师信仰结合的新模式,但并非最终定型模式。《神仙赴会图》是永乐宫三清殿壁画模式的早期版本,这一模本在永乐宫三清殿又发生了变化。日本大阪美术馆藏旧题王维(传)《护法天王图》应为《祖师列仙图》,应该晚于永乐宫三清殿壁画创作时间,融合南北丹鼎派祖师的图像应该是元代全真道派晚期所提倡的图本。随着元代灭亡和明代新的宗教政策推行,明代又出现了新的神祇体系,根据不同派系的信仰要求而保存着不同的图式。永乐宫三清殿壁画和其同时代的全真派道教图像作品体现了元代全真派信仰体系的图像化变迁。

注释:

①柴泽俊《山西寺观壁画》,北京:文物出版社,1997年,第44页。

②王逊《永乐宫三清殿壁画题材试探》,《文物》1963年8期,第28页。

③同②。

④J in g Annin g“YonglePalace:The tran sforma tion of the Daoistpan the on during the Yuan Dynasty(1260-1368)”,DAI-A54/12,Jun,1994.UMI,p.4288.

⑤李德仁《道与书画》,北京:人民美术出版社,1994年,第229页。

⑥邓昭《永乐宫三清殿壁画女主神身份辨析》;李凇主编《山西寺观壁画新证》,北京:北京大学出版社,2011年,第63页

⑦同⑥,第37页。

⑧同⑥,第37页。

⑨《太上出家传度仪》卷—“祝香”中所列神系,《正统道藏》卷五十三,台湾艺文印书馆印行,1977年,第43169页。引文中元天大圣后即圣祖母,“元天大圣后”为宋真宗封号。见任继愈《中国道教史》下卷,中国社会科学出版社,2001年,第546页。

⑩《灵宝领教济度金书》卷四所列“圣真班位”,《正统道藏》卷十二,第9077页。神霄长生大帝即南极长生大帝。见任继愈《中国道教史》下卷,第746页。

(11)《道门定制》卷二“表状篇”中所列“九皇御号”,《正统道藏》卷五十二,第42481页。该篇虽谓“九皇”,但实际仅列出三清四御“七皇”。

(12)《无上黄箓大斋立成仪·建斋总式》第二所列,《正统道藏》卷15,第12055页。

(13)《上清灵宝大法》卷三十九“散坛设醮品”上“黄箓大斋醮谢真灵三百六十位”中所列神次,《正统道藏》卷五十二,第42392页。

(14)同⑥,第37页。

(15)景安宁《道教全真派宫观、造像与祖师》,北京:中华书局,2012年,第329页。

(16)《续资治通鉴》卷九十二;参见任继愈主编《中国道教史》,上海:上海人民出版社,2001年,第483页。

(17)张宇初《岘泉集》卷一谈诸符箓派的源流时,曾谈到灵宝派分衍为东华派及东华派的承传谱系:“灵宝始于玉宸,本之度人经法,而玄一三真人阐之。次而太极徐君(徐来勒)、朱阳郑君(郑隐)、简寂陆君(陆修静)。倡其宗者,田紫极(田思真)、宁洞微(宁全真)、杜达真、项德谦、王清简、金允中、高紫元、杜光庭、寇谦之、镏冲靖,而赵、林、白、陈而下,派亦衍矣,是有东华、南昌之异焉。”

(18)朱澜《十方大天长观普天大醮瑞应记》,《宫观碑志》,第21-25页,《道藏》第19册第717-718页;陈国符《道藏源流考》,第156-157页。景安宁认为可能道士不了解四帝二后与北宋皇室的关系而沿用,第76页。

(19)同(15),第76-77页。

(20)陈垣《道家金石略》,北京:文物出版社,1988年,第593页。

(21)李志全《天坛十方大紫微宫懿旨及结瓦殿记》(1250年),陈垣《道家金石略》,第481页。

(22)《道藏》(36册)第28册,第680页。

(23)金允中编《上清灵宝大法》卷4,第14页;《道藏》第31册,第370页。

(24)同(15),第77页。

(25)景安宁《元代壁画——神仙赴会图》,北京:北京大学出版社,2002年,第84页。

(26)李凇《浮山县老君洞道教图像的调查与初步研究》;李凇主编《山西寺观壁画新证》,北京:北京大学出版社,2011年,第19页。

(27)王家祐、丁祖春《四川道教摩崖石刻造像》,《四川文物》1986年《石刻研究专辑》,第57页。

(28)胡文和《中国道教石刻艺术史》下卷,北京:高等教育出版社,2004年,第267页。

(29)同(26),第20-21页。

(30)耿纪朋《大足南山三清洞主尊身份考》;大足石刻研究院编《2009年中国重庆大足石刻国际学术研讨会论文集》,重庆:重庆出版社,2013年,第550页。

(31)同(26),第4-5页。

(32)同(26),第22页。

(33)同(26),第22页。

(34)同(26),第39页。

(35)同(26),第3页。

(36)同(17),第42-45页。

(37)赵伟《道教壁画五岳神祇图像谱系研究》,北京:文化艺术出版社,2013年,第63-64页。

(38)同(37),第56-74页。

(39)同(37),第94-100页。

(40)同(15),第337-343页。

(41)金景芳、吕绍纲《周易全解》,上海:上海古籍出版社,2005年,第42页。

(42)同(37),第63页。

(43)同④。

(44)同⑥,第48-49页。

(45)同④,p.296.

(46)同⑥,第50页。

(47)同④,p.300.

(48)同⑥,第50-53页。

(49)同(15),第330页。

(50)同(15),第331页。

(51)同(37,第102页。

(52)同⑥,第53-55页。

(53)同⑥,第53页。

(54)同⑥,第54页。

(55)奚纯《永乐宫三清殿壁画人物冠式形制研究》;李凇主编《山西寺观壁画新证》,北京:北京大学出版社,2011年,第92-96页。

(56)李凇《论〈八十七神仙卷〉与〈朝元仙仗图〉之原位》,《艺术探索》2007年第3期,第18页。

(57)同(55),第92-93、96页。

(58)同⑥,第55页。

(59)同(15),第343-344页。

(60)同(15),第335-336页。

(61)同(37),第74页。

(62)李德仁《永乐宫壁画与全真道宇宙观》,《上海道教》1989年第1、2期,第44页。

(63)同(37),第74-75页。

(64)同(37),第79-82页。

(65)同(37),第84页。

(66)同(37),第85页。

(67)同(37),第85页。

(68)同(37),第85-86页。

(69)刘科《太乙救苦天尊图像研究》,《宗教学研究》2014年第1期,第39-46页。

(70)宿白《永乐宫创建史料编年——永乐宫札记之一》,《文物》(19)62年第4、5期,第80页。

(71)参阅脱脱等《宋史·方技列传·林灵素传》《宋史·本纪第二十一》,北京:中华书局,1985年。

(72)石衍丰《道教奉神的演变与神系的形成》,《四川文物》(19)88年第2期,第6页;邓昭《永乐宫三清殿壁画女主神身份辨析》;李凇主编《山西寺观壁画新证》,北京:北京大学出版社,20(11)年,第36页。

(73)脱脱等《宋史》卷一百四,北京:中华书局,(19)85年,第2543页

(74)同(15),第47-109页。

(75)王嚞《重阳全真集》卷三,第8页《酹江月》,《道藏》第25册,第710页。

(76)王嚞《重阳全真集》卷九,第1页《了了歌》,《道藏》第25册,第739页。

(77)马钰《洞玄金玉集》卷六,第3页《普救歌》,《道藏》第25册,第592页。

(78)马钰《洞玄金玉集》卷十,第14页,《道藏》第25册,第618页。

(79)秦志安《金莲正宗记》卷二,第14页,《道藏》第3册,第352页。

(80)马钰《洞玄金玉集》卷六,第4页《发叹歌》,《道藏》第25册,第592页。

(81)刘处玄《仙乐集》卷三,第1页《述怀》之二,《道藏》第25册,第434页。

(82)刘处玄《仙乐集》卷三,第9页《辛酉岁下元,滨州放箓,立余为度师,余不从,酬赠》,《道藏》第25册,第436页。

(83)谭处端《水云集》卷上,第20页《继丹阳师叔丫髻吟韵》,《道藏》第25册,第852页。

(84)谭处端《水云集》卷中,第1页《酹江月》,《道藏》第25册,第852页。

(85)谭处端《水云集》卷下,第18页,《道藏》第25册,第864页。

(86)丘处机《磻溪集》卷三,第6页《世宗挽词》,《道藏》第25册,第823页。

(87)转引自景安宁《道教全真派宫观、造像与祖师》,北京:中华书局,2012年,第51页。

(88)同(15),第51-53页。

(89)李道谦《终南山祖庭仙真内传》卷下,第23页,《道藏》第19册,第540页;王利用《玄通弘教披云真人道行之碑》,陈垣《道家金石略》第753页。

(90)李鼎《玄都至道披云真人宋天师祠堂碑铭并引》,陈垣《道家金石略》第547-548页。

(91)《山西通志》成化十一年(1475年刻本),转引自景安宁《道教全真派宫观、造像与祖师》,北京中华书局,2012年,第63页。

(92)Anning Jing“The Yong lePalace:The Trans formation of the DaoistPan the onduring the YuanDynaty”(PhD.diss.,Princeton University,(19)94);“The Symbolic Meaning of the Archite cture of the Yong lePalace.”Paperpresentedat“International Conference on Chinese Architecture”, Hong Kong University,June,(19)95;“Portraits of Daoist Masters.”International Con feren ceon Daoism,Harvard University and BostonUniversity,July6,2003;景安宁《道教全真派宫观、造像与祖师》,北京:中华书局,20(12)年,第63页。

(93)《永乐宫志》,太原:山西人民出版社,2006年,第155页。

(92)陈垣《道家金石略》,第593-594页;《敕封东华五祖七真碑》,载张维纂《陇右金石录》卷五,第34-40页,《石刻史料新编》第1辑第21册,第(16)105-(16)108页;《全真列祖赋》,载赵昌荣《玉泉观志》,第30-32页;景安宁《道教全真派宫观、造像与祖师》,北京:中华书局,20(12)年,第69-72页。

(95)同(15),第73页。

(96)转引自景安宁《道教全真派宫观、造像与祖师》,北京:中华书局,2012年,第78页。

(97)《金莲正宗记》卷一,《正统道藏》卷五,第3426页。

(98)景安宁在论文中有详细论述。J in g Annin g,"YonglePalace:The transformation of the Daoistpanth eonduring the Yuan Dynasty(1260-1368)",pp.300-305.

(99)《金莲正宗仙缘像传》第十三,《正统道藏》卷五,第3457页。

(100)WilliamCharles White,Chinese Temple Frescoes:AStudy of ThreeWall-paintings of the Thirteenth Century(Toronto:The University of TorontoPress,(1940),p.(17)8-2(11).

(101)同(25),第48-51页。

(102)同(37),第85-117页。

(103)孛兰肹《元一统志》卷一,第50页。栖云真人王志瑾(1178~1263年)请弘玄子(王志瑾门人)居此宫,弘玄子兴构,仙蜕后,其徒郭志真嗣其役。

(104)唐仁祖《创建玉泉观记》;张维《陇右金石录》卷五,第32-33页;《石刻史料新编》,台北:新文丰出版公司,1977年,第21册,第16104-16105页。

(105)同(15),第336页。

(106)朱楧《金天观记铭》,《陇右金石录》卷六,第2-4页,《石刻史料新编》第1辑第21册,第16135-1636页。

(责任编辑、校对:徐珊珊)

Explorationof theEightMain Portraitson the Chaoyuantu Muralin SanqingHall in YonglePalace in Shanxi

Geng Jipeng

Murals in Sanqing hallin Yong le palace had been designed and constructed along with sculp tures and architecture as a whole,showcasing Quanzhen Taosim's belief in god s and ancestorswhich was to evolve."The Immortals Going to AMeeting"was the originalformat formurals in Sanq ing hallin Yong le palace which underwent changes over time there,as variegated patternswere required ford ifferentiated god worship systemswhen the Yuan Dynastywas overthrownwhile the Ming Dynasty rose.Murals in Sanqing hallin Yong le palace togetherwith those charac teristic ofQuanzhen Taoismillustrated the Quanzhen Taoism's beliefs in transition.

Quanzhen Taoism,Yong le Palace,Sanqing Hall,Murals,Main Portraits

J222

A

1003-3653(2017)02-0081-15

10.13574/j.cnki.artsexp.2017.02.011

2016-12-28

耿纪朋(1982~),男,河北邯郸人,四川文化艺术学院美术学院副教授,研究方向:宗教美术史。