论数学教学中教师引导的时机与作用

2017-04-05司徒丽波

司徒丽波

(浙江省宁波市奉化区锦溪小学,宁波315000)

【摘 要】适时而导,是指学生在学习过程中遇到困难,教师及时引导学生掌握科学的思维方法和学习方法,明确思维的方向或轨道,使学生豁然开朗,思路畅通,学习得以顺利进行。教师在深入了解学生思维脉搏的基础上,抓住时机,引领有度,才能有效地激发学生的思维,促进对知识内容的理解。本文以人教版《平均数》教学为例,在学生认知冲突、认识模糊、疑难困惑、应用提升时关注思维,发挥教师有效引导的作用,帮助学生理解知识、发展能力。

【关键词】数学教学;适时引导;有效引导;数据分析

小学生的年龄特征、认知水平和知识经验的现实,决定了其在数学学习过程中离不开教师的引导。教师应尊重学生的认知规律,从学生的学习实际出发,充分显示学生的思维状况,抓住时机、引领有度,使学生的数学思维和数学能力都得到有效的提高。

人教版四下《平均数》安排在《统计》中,明显加重了对平均数意义理解的分量,突出了平均数的统计学意义。这节课的目标既要让学生会求简单的平均数,更要从统计学中分析数据、处理数据的角度理解平均数的意义,感受平均数的应用价值。以下是课堂教学中引发的思考与实践。

一、导在学生认知冲突时

当学生已有的知识和经验与新知识之间出现矛盾与冲突时,会让学生认知心理产生失衡。在教学中,当学生不能解释新的知识时,学生的求知心理会出现暂时失衡。这时,教师要恰当有效地引导,激发学生的潜能,开启学生思维的大门。

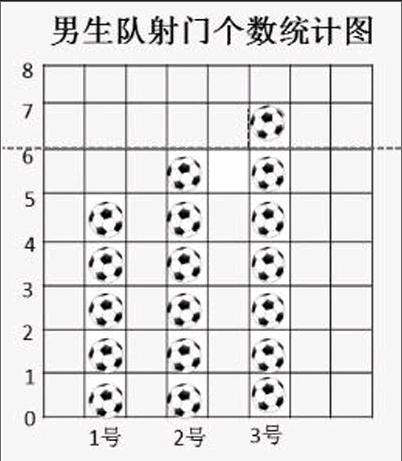

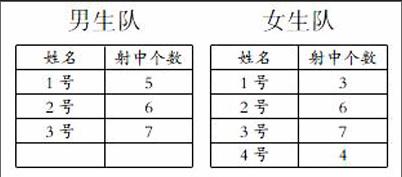

在教学《平均数》时,教师出示了男女生一分钟足球射门比赛的成绩统计表:

学生的生活经验和学习经验告诉他们,通过比较两个队的整体水平,可以得出“总数谁多成绩就好”的结论。所以,当教师呈现两张男女队的足球射门成绩统计表后,学生的最初反应就是比总数。经过交流,学生会发现,当两队的人数不同时,比总数是不合理的。于是,教师及时介入,引导学生思考“如果在人数不变、数据不变的情况下,怎么比较更合理”。与学生头脑中原有的认知产生了矛盾,促使学生运用已有的生活经验引出用“平均分一分”作比较的必要性。

由具有现实统计意义的比赛情境引出数据分析,给认知制造一个冲突,思考怎样选择或计算出一个数用来代替一组数据的整体水平,以此让学生经历平均数的生成过程。教师尊重学生思维,适时引导,恰到好处,为探究平均数做好了铺垫。

二、导在学生认识模糊时

在实际教学中,如果不能具体到学生的认知细节,则可能导致学生的认识似懂非懂,模棱两可。因此,教师要善于从学生认知的视角去思考和引导,关注教学内容的细节层面,帮助学生更好地认识和理解数学。小学生的思维特点是以具体形象思维为主,在教学一个新的数学内容时,教师应结合具体实例对数学内容作出解释,深入细节层面对学生的认识加以引导,以帮助学生更好地认识抽象的数学内容。

掌握求平均数的计算方法是本课的目标之一。当老师小结出“总数÷份数=平均数”后,学生计算平均数已然得心应手。经过男生队、女生队射门平均数的计算后,学生发现总数是几个数相加,除数就是几,在头脑中建立了“标准结构”模型,这是算法程序上的理解。当女生队5号运动员一个球都没有射进时,学生出现了两种不同的意见,对原先的“标准结构”计算平均数产生了质疑,从而从本质意义中去理解总数与份数的关系,即被除数是所有样本数据的总和,而数据的个数则是所有样本的个数。

对于统计概念的学习而言,重要的不是统计量的计算,而是对意义的理解。看似简单的求平均数,实际是教师极其用心地创设问题情境,适时把握本质地追问,放大了概念理解中的模糊点,帮助学生打破了求平均数的“标准结构”模型,在具体实例的对比思辨中,让学生既复习了求平均数的计算方法,又加深了对平均数意义的理解,实现了“算法”教学与内涵理解的统一,可谓一箭双雕。

三、导在学生疑难困惑时

数学知识内容严谨抽象,由于小学生年龄较小,生活经验少,数学知识的抽象性与儿童思维的具体形象性产生了矛盾。教师要帮助学生克服这一矛盾,读懂学生的思维,充分发挥教师的引导作用。

平均数是一个虚拟的数,是学生理解中的难点。渗透“平均数”是一个“虚拟数”,其实质是渗透一种假设思想,即:假如每组的队员投的一样多,就可以得到平均每组投了多少个球。因此,平均数很容易与平均分的结果产生混淆。其实平均数作为虚拟数,与一组数据中的每个数有联系,它有时会正好与一组数据中的某个数相同,但两者的含义完全不同;有时会与一组数据的每个数完全不同。事不避难,知难不难。问题的源头在课堂,回归课堂,深思慎教,思源答案。

在经过移多补少动手操作、计算后,得到男生队的平均成绩是“6”。虽然平均数的虚拟性很难理解,但是教师抓住了两个核心问题:男生队2号选手的6与平均数6意义相同吗?女生队没有5,为什么用5表示她们的平均数?让学生借助直观条形图,通过移多补少、读图分析、计算、解释等多种方式,感悟平均数的特性。从学生的回答中看到,尽管孩子们的语言十分朴素,但他们已经初步感悟到平均数与原来的平均分的结果是不同的,对平均数虚拟性的理解也悄然实现。这一难点,经过教师的精心设问,抽丝剥茧,充分暴露孩子们的思维,学生逐步深入地理解平均数的内涵与外延,对平均数的认识由表及里、由浅入深,逐渐厚实起来。

四、导在学生应用提升时

平均数一课教学的内容可以分解为三个目标,即平均数的算法理解、平均数的意义理解和平均数的统计理解。算法理解与意义理解是知识层面的目标,而统计理解是统计教学的价值体现。学习平均数,既能让学生达到前两者的目标,又能提高学生的数据分析观念是教师要努力的目标。那么,在学生应用知识解决问题时,教师要精心设问,有效引导,让学生的能力不断提升。

平均数是在最大数与最小数之间,是平均数的数值特点。本环节以蛋糕店5天卖出蛋糕的平均数为情境,启发学生思考,利用直观的条形统计图,在头脑中“操作”,让移多补少这一几何直观的运用明确突出。顺着学生的思维,教师启发学生从另一角度思考,在辨析、说理、比较中,让亦步亦趋的引导教学变成了学生的自主探索与发现,平均数的数值特点呼之欲出。然后,教师组织学生计算平均数来验证猜想,巩固了求平均数的计算方法,实现了体现平均数的意义、巩固计算方法的双重目标。

学习平均数,不仅仅是让学生学会求平均数,更重要的是让学生亲近数据,加强对数据分析观念的培养,这也是统计教学的核心。着眼于学生对平均数的统计学意义的感受,学会分析数据,基于数据进行预测,让学生更深入、更辩证地看待生活中的一些问题,发展他们的数学素养。整个过程,激发了学生分析数据的兴趣,体会统计的价值。

平均数作为一节统计课,课堂演绎可以各不相同,但是课堂教学的核心目标是相同的,都是培养学生数据分析观念。实践证明,教师只要抓住平均数概念的本质,遵循学生思维,适时而导,讲究策略,就能使抽象的、难以理解的平均数概念变得真实易懂。在数学课堂中,教师应机智地把握每一个促进学生成長的机会,悉心引导,导而有度,让学生的思维得到实实在在的提升,有效促进学生的进步和发展。

参考文献

[1]周卫东.聚焦学科本质 促进概念形成[J].小学教学设计,2015(07).

[2]陈俊杉.“平均数的再认识”教学设计与思考[J].小学教学,2016(09).

[3]黄玮慧.培养学生的数据分析观念要让数据说话[J].小学教学设计,2016(07).