略谈司马迁与杜佑著史思想之差异

——从《史记》与《通典》“匈奴”记载比较谈起

2017-04-04刘雅倩马晓娟

刘雅倩 马晓娟

(新疆师范大学历史学院,乌鲁木齐830017)

西汉司马迁所著的《史记》和唐代杜佑所修的《通典》都是我国史学发展史上两种体裁创始之书。前者是纪传体通史,后者是典章制度通史,目前人们关于他们的著史思想有较多的考察,但是对司马迁和杜佑著史思想对比研究,就笔者所见还没有专文。正基于此,笔者以二人生活的时代背景、家庭环境为基础,以《史记·匈奴列传》和《通典·匈奴上》比较为起点,并结合其他材料来探讨二者著史思想的不同之处。

一、司马迁与杜佑生活的社会环境和个人经历不同

史学是意识领域产物,社会存在决定社会意识,社会意识反映社会存在。正因此,这二者史学思想差异与作者生活时代和个人经历不同有着直接关系。

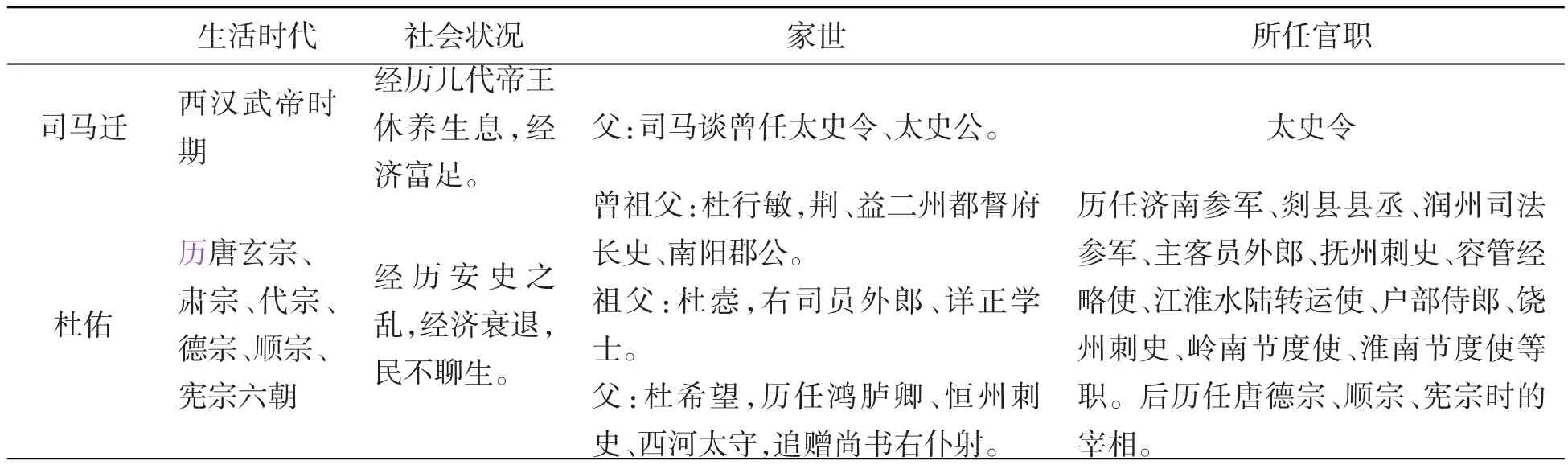

司马迁生于公元前145年,他生长在史官世家,父亲司马谈在汉武帝建元、元鼎年间任太史令。司马迁自幼诵读“古文”(先秦时人们用当时的字体写出的历史文献),还曾师从董仲舒,这对他后来的治学思想都有深刻的影响。二十岁时,他开始进行广泛的漫游和考察活动,为他今后撰史提供了很重要的前期准备。在父亲司马谈去世后,司马迁继承了父亲的遗愿,并且被任命为太史令,正式走上了治史的道路,他一生历经曲折却始终如一地坚持着撰史的执着。司马迁生活在强盛的汉武帝时代,此时的西汉经过几代统治者的休养生息政策,国力已恢复,社会经济空前繁荣,一派国富民足的兴旺景象。《史记·平准书》载:“至今上即位数岁,汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪瘐皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校;太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。众庶街巷有马,阡陌之间成群,而乘字牝者,傧而不得聚会。”(司马迁,1960)1420汉武帝实行了多种改革措施,政治上加强了中央集权,经济上改革了财经制度,军事上建立了强大的骑兵,使西汉进入了全盛时期,国力空前强大,为统一全国和反击匈奴奠定了雄厚的物质基础。加之汉武帝本身的雄才大略,于是西汉对匈奴的政策逐渐由和亲转变为武力征服。在大一统的国家背景下,中原王朝与周边少数民族政权的交往密切了,才为司马迁在正史中撰述民族关系史提供了可能性和基础。司马迁著《史记》是有明确的指导思想和目的的,在《报任安书》中,他说:“网罗天下放失旧闻,考之行事,稽其成败兴坏之理,凡百三十篇,亦欲以穷天人之际,通古今之变,成一家之言。”(班固,1960)2735这短短一句话就把他作《史记》的写作意图和思想做出概括,其中“究天人之际,通古今之变,成一家之言”是他写《史记》的最高宗旨,而能这样把自己的写作意图如此明确地阐述出来,也是该书得以成为一部伟大著作的原因之一,同时也是他能够真实、客观、完整地撰述历史的原因之一。

杜佑生于公元735年,卒于公元812年,与司马迁相反,此时正逢唐朝经历了安史之乱后由盛转衰之时,政治黑暗、经济衰退、社会动荡,人民生活苦不堪言,就如唐代诗人杜甫在天宝年间所作《兵车行》中描述:“纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西”。杜佑生于一个官宦世家,“曾祖行敏,荊、益二州都督府长史、南阳郡公。祖悫,右司员外郎、详正学士。父希望,历鸿胪卿、恒州刺史、西河太守,赠右仆射。佑以荫入仕,补济南郡参军、剡县丞。”(刘昫,1975)3978他不到二十岁就以“荫补”入仕,经近六十载官途,历玄、肃、代、德、顺、宪六朝,更是先后担任过唐德宗、顺宗、宪宗时的宰相,《旧唐书》中称他:“严廊上才,邦国茂器,蕴经通之识,履温厚之姿,宽裕本乎性情,谋猷彰乎事业。博闻强学,知历代沿革之宜;为政惠人,审群黎利病之要。”(刘昫,1975)3981对他的人品、学识、政绩都做出了很高的评价。杜佑在《通典》的自序中首先说:“佑少尝读书,而性且蒙固,不达术数之艺,不好章句之学。所撰《通典》,实采群言,征诸人事,将施有政。”像他这样由史家本人明确地表示,把历史撰述同“将施有政”直接结合起来,在以往的史学家中是不曾有过的。同时,杜佑作为一个在政治和史学方面都卓尔不凡的重臣,亲历唐朝由盛转衰,面对着日益衰败、内外交困的唐朝,在如此内外因夹击的作用下,他在治史的时候必然会重“治”,希望自己所作之书可以以史鉴今,对此时已经危机四伏的唐朝起到警示及借鉴作用。

我们从以下司马迁与杜佑生平对比(见表1)中,即可以清晰地看到这一点。

表1 司马迁和杜佑生平对比

二、司马迁与杜佑治史的侧重点不同

司马迁著史,重在记述完整的历史事件,《史记》开创了纪传体史书先例,为后来历代“正史”所传承,但同时它也有很高的文学价值,注重描写事件的因果关系,叙述事件完整形象,栩栩如生。这些特点我们从《史记·匈奴列传》中就可以看出,司马迁在为匈奴作传时重在记述史实,事件的起因、经过、结果都记载得很完整,具有非常高的史料价值,因此后世修史书有涉及《匈奴传》时,都以该书为第一参考材料。同时,对于史学的社会作用,司马迁的认识非常深刻,他在《史记·高祖功臣侯者年表》序中说道:“居今之世,志古之道,所以自镜也,未必尽同。帝王者各殊礼而异务,要以成功为统纪,岂可绲乎?”他是告诉世人,认识古人的行事,是为了给自己做一面镜子,而不是事事模仿。不同时期的帝王都有不同的礼法和要务,但都是为了成功这一总目标,且不可把他们都混为一谈,更不能把古今混同起来。对于历史,既要借鉴,又不可死搬硬套。《史记·匈奴列传》是把民族关系收录于正史记载的发端,对于匈奴内政、西汉王朝与其关系,以及周边民族与之关系都有详细的记载。

杜佑治史更注重经世致用、将施有政,因此《通典·匈奴上》虽是基于《史记·匈奴列传》所作,但他根据自己治史的目的进行了详略调整,可以说其目的是通过写匈奴传对现世起到警醒、参照的作用,所以杜佑的写作视角会稍有不同,他是站在中原王朝的立场去看待边疆民族问题,其侧重点必是中原王朝对北方游牧民族的治理、策略方面,而对少数民族自身国家发展则会简略带过或者省去记叙,这就是我们在做比较时发现《通典·匈奴上》比《史记·匈奴列传》的叙述部分要简略的主要原因。另一方面来讲,杜佑注重讲中原王朝对北方边患的治理,而不太谈匈奴的内政,司马迁却记载得很详细,比杜佑的视野更加宽大,对后世研究匈奴问题提供了更多史料。通过将二者作比较,我们不难发现,《史记》重在记人叙事,而《通典》则重在“谈治理”。进一步言之,就是司马迁重在阐述史实,还原历史的本来面貌,而杜佑更侧重于以史为鉴,警示现世,即他所言的《通典》意在“将施有政”。

例如西汉初年,高祖刚平定国内又面临匈奴的进犯,韩王信又降匈奴,在经历了白登山之围险被匈奴拿下,面对北部边境的困境最终采取了和亲的策略。《史记·匈奴列传》中对于和亲策略的详细内容,谏言皆未列出,只一句:“使刘敬结和亲之约。”(司马迁,1959)2894但在《通典·匈奴上》中关于和亲一策的提出,具体内容是非常详细的:“是时冒顿兵强,数苦北边,帝患之,问刘敬。敬曰:‘天下初定,士卒疲于兵革,未可以武服也。冒顿杀父,妻群母,以力为威,未可以信义说也。独可以计久远子孙为臣矣。陛下诚能以长公主妻单于,厚奉遗之,彼知汉女送厚,蛮夷必慕以为阏氏,生子必为太子,代立为单于也。何者?贪汉重币也。……。’高帝曰:‘善。’”(杜佑,1992)5305-5306这一段比《史记·匈奴列传》中多了刘敬的一整段详细的谏言,这段谏言杜佑取自《史记·刘敬叔孙通列传》中的原文。杜佑作了这番调整,把它列在匈奴传中,足见其对治理的重视性,意在强调中原王朝对边塞游牧部落的治理,恰好反映出他“将施有政”的治史主张。

再如,《史记·匈奴列传》中所叙:“高祖崩,孝惠、吕太后时,汉初定,故匈奴以骄。冒顿乃书遗高后,妄言。高后欲击之,诸将曰:‘以高帝贤武,然尚困于平城。’于是高后乃止,复与匈奴和亲。”(司马迁,1959)2895而这部分在《通典·匈奴上》中,杜佑加入了《史记·季布栾布列传》中关于这件事,樊哙与季布在吕太后面前的谏言,“哙曰:‘臣愿得十万众,横行匈奴中。’问布,布曰:‘樊哙可斩也!前时匈奴围高帝于平城,汉兵三十二万,哙为上将军,不能解围。天下歌之曰……今歌吟之声未绝,伤痍者甫起,而哙欲摇动天下,妄言以十万众横行,是面谩也。且夷狄譬如禽兽,得其善言不足喜,恶言不足怒也。’高后曰:‘善。’令大谒者张泽报书,卑辞谢之。冒顿得书,复使使者来谢曰:‘未尝闻中国礼仪,陛下幸而赦之。’因献马,遂和亲。”(杜佑,1992)5306-5307同样一件事,司马迁用的是概括的方式交代了事件的起因结果,而杜佑则用了浓重笔墨描述当时君臣之间对此事件的讨论经过,尤其详细地列出了樊哙、季布等人的对话,尤其是鉴于彼时汉初建立映衬此时唐代的衰落,现实背景尤其相似,而季布的一席话更是对当时唐的境况有着很好的借鉴作用,面对国力的衰微,有强夷进犯,明智的举措是以柔性措施应对,而非直接进行正面的军事冲突。

诸如此类的对比还有多处,如《通典·匈奴上》中汉文帝对于边患的处理过程中晁错的一大段谏言:“太子家令晁错上言兵事,曰:‘臣闻汉兴以来,胡虏数入边地,小入则小利,大入则大利。窃闻战胜之威,民气百倍;败兵之卒,没世不复。自高后以来,匈奴三入陇西,攻城屠邑,殴掠畜产,民气破伤,无有胜意。……’”(杜佑,1992)5310-5314在《史记·匈奴列传》中是没有的,杜佑参考了《汉书·晁错传》和晁错所做的政论文,把它们专门列于此,其目的就在于表现当时边患的紧迫性和前朝处理边患时一些好的措施和见解,以供现世参考。同时杜佑认为文帝未采用前段贾谊的建议才会引起后来的边患。贾谊认为目前的问题是将士不能安身立命,而认为置大将、移居百姓,兵从百姓出是合理之策,而文帝未采用(杜佑,1992)5309-5310。在这里,杜佑是赞同贾谊的建议的,这个问题同时也是唐朝此时正面临的问题,在《旧唐书·杜佑列传》中写道:“元和元年,册拜司徒、同平章事,封岐国公。时河西党项潜导吐蕃入寇,边将邀功,亟请击之。佑上疏论之曰:臣伏见党项与西戎潜通,屡有降人指陈事迹,而公卿廷议,以为诚当谨兵戎,备侵轶,益发甲卒,邀其寇暴。此盖未达事机,匹夫之常论也。……”(刘昫,1975)3979这段话说明了杜佑对于治理边患的态度也是重在“治”,不建议穷兵黩武式的硬型策略,唐朝当时的国情也不利于大规模的战争。这些思想在《旧唐书·杜佑传》中都有所体现,党项暗中联络吐蕃发动战乱,诸将领求取战功,请求征讨他们,杜佑认为没有优秀的守边防的臣子,他们有借口叛乱,就上奏疏皇帝:“臣伏见党项与西戎潜通,屡有降人指陈事迹,而公卿廷议,以为诚当谨兵戎,备侵轶,益发甲卒,邀其寇暴。此盖未达事机,匹夫之常论也。……今戎丑方强,边备未实,诚宜慎择良将,诫之完葺,使保诚信,绝其求取,用示怀柔。来则惩御,去则谨备,自然怀柔,革其奸谋,何必遽图兴师,坐致劳费!陛下上圣君人,覆育群类,动必师古,谋无不臧。伏望坚保永图,置兵衽席,天下幸甚!臣识昧经纶,学惭博究,窃鼎铉之宠任,为朝廷之老臣,恩深莫伦,志恳思报,臧否备阅,刍荛上陈,有渎旒扆,伏深惶悚。”(刘昫,1975)3979-3981这段话直接表明了杜佑的治边思想,他是反对遇见边塞问题就发动战争的,用怀柔的政策显然更适合当时的国情。他所主张的民族政策是对安史之乱后唐王朝所临困局的一种客观的反映。唐初之开放的民族政策既有建国与少数民族关系密切相关,亦与其强盛的国力相连,夷狄杂胡安、史二人之乱,唐王朝盛世不再,加之边疆危机严重,少数民族欺凌日甚,忧虑王朝命运的士大夫阶层不得不面对现实,思索未来王朝出路。杜佑通过叙史把历史事件与治国施政联系起来,对当朝统治者起到以史为鉴的作用。

三、司马迁著史无避讳,而杜佑有避讳

司马迁著史讲究实录精神,还原历史的本来面貌是他在创作过程中的精髓。如在写到西汉派将领讨伐匈奴,《史记·匈奴列传》里是有李广利的,记载他“带兵三万骑出击匈奴右贤王,得胡首虏万余级而还”(司马迁,1959)2917-2918。杜佑《通典·匈奴上》中写到此,直接略过李广利的部分,可能是因为李广利与当时的李唐王朝同姓,而他后来做了叛徒,如此不光彩,为了与统治者避名讳,所以删去了这一段。司马迁著史的实录精神是值得称赞的,同时杜佑的避讳也从侧面反映了随着封建制度的发展,统治阶级对于人身的管控也愈发地增强。

杜佑作《通典》是典制体史书,重在讲“治理”,希望能为当时社会乃至后世在治理同样问题的时候提供借鉴帮助,他写史是为了这个目的服务,所以与此主题不相干或者关系不大的内容就被淡化甚至略去,比如少数民族政权的内政、民族关系等。他十分赞同晁错对于治理边患的政见,所以他甚至不提七国之乱。因为如果写了七国之乱,那么在某种意义上就是否定晁错。而司马迁不避讳,所以关于这方面的内容我们在《史记》中就可以详细地看到,对后世研究这段历史也有据可查。作为一名史学家,司马迁贯彻始终的实录精神就显得尤为重要和可贵。

四、结语

通过司马迁《史记·匈奴列传》和杜佑《通典·匈奴上》以及其他相关文献内容之比较,二者成书体裁虽不同,风格迥异,但其对史学的贡献都是无可替代的;二者治史都有经世致用的思想,但司马迁重在叙述史实人物,讲究实录精神,而杜佑是通晓史学的政治家,又是精于政治的史学家,所以他著史的时候较司马迁更注重经世致用,将施有政。此特点在唐初六史中均有反映。因为唐初,尤其是唐太宗之时,修这六部正史的大多是政治官员,如杜如晦、魏征、房玄龄、姚思廉、令狐德棻等人。尤其在魏征主编的《隋书》中,表现得更为明显,从中可以体现出政治家治史和史官治史有较大差异。特别是从《隋书》的大量史论来看,目的就意在为唐朝统治服务。

总之,司马迁与杜佑所著史书相互映衬,各有所长,为我们后人研读这部分历史提供了更立体生动翔实的史料。

参考文献:

班固.1960.汉书[M].北京:中华书局,2735.

杜佑.1992.通典.[M].北京:中华书局,5305-5314.

刘昫.1975.旧唐书[M].北京:中华书局,978-3981.

司马迁.1960.史记[M].北京:中华书局,1420-2918.