中国产业结构升级的人力资本需求研究

2017-03-31高文书谢倩芸

高文书 谢倩芸

(中国社会科学院 人口与劳动经济研究所, 北京 100028)

中国产业结构升级的人力资本需求研究

高文书 谢倩芸

(中国社会科学院 人口与劳动经济研究所, 北京 100028)

中国产业结构正在快速升级,对劳动者的人力资本水平提出更高需求。本文首先利用统计数据,阐述改革开放以来中国产业结构升级状况,测算了产业结构变动对经济增长的贡献;然后以平均受教育年限作为劳动力素质的代理变量,描述产业结构变化过程中中国劳动力素质发展变化情况;在此基础上,依据经济和人口预测,估算中国未来的人力资本需求和差距;同时,使用OECD人力资本直接测量方法和河南调查数据,对中国人力资本水平的现状和差距进行调查和研究;最后,从技能培养和教育发展两大方面,提出中国提升人力资本的对策建议。

产业结构升级; 劳动力素质; 人力资本; 人力资本测量

如何通过提高国民素质和技能来增强综合国力,促进社会经济发展,是许多国家决策部门所面临并必须解决的问题。自20世纪50年代和60年代西奥多·舒尔茨等提出人力资本理论以来,发展教育即发展对人力资源的投资将促进社会安定和经济繁荣几乎是世界各国政府的共识。1998年经济合作与发展组织(OECD)的报告曾经提出:“投资于人力资本是OECD国家促进经济繁荣,充分就业和社会团结的各种政策的核心。”近年来,中国经济发展进入“新常态”,经济增长进入下行区间,经济结构深入转变。2015年中国经济增长率降至6.9%,是改革开放30多年来少有的低增速。在新形势下,劳动者的技能无法适应产业结构的变化已成为中国就业的主要挑战①。中国要保持经济中高速增长,实现产业顺利转型升级,关键是要加快人力资本积累,提高劳动者的素质。也就是说,人力资本是引领“新常态”的重要增长源泉,是提升全要素生产率的重要依托。

一、中国的经济增长与产业结构升级

改革开放以来,中国经济持续高速增长。1978年至2015年,中国的国内生产总值(GDP)从3650亿元增长到676708亿元,扣除价格因素的影响之后,实际增长了30.1倍,年均增长9.6%;相应地,人均GDP从379元增长到49229元,扣除物价因素后,实际增长了10.5倍,年均增长6.6%②。近年来,中国的经济增长速度出现了明显下降,从2007年的14.2%,下降到2010年的10.6%和2014年的7.3%③,2015年更是进一步下降到6.9%④。尽管中国的经济增长进入了下降期,但是未来5-10年,仍能够保持在6.5%-7%的较高水平上⑤。

伴随经济的高速增长,中国的产业结构不断升级。这突出表现在,第一产业占GDP的比重不断下降,第三产业占GDP的比重不断上升。数据显示,中国第一产业占GDP的比重,已经从改革开放初期的30%左右下降到目前的10%以下;相应地,第三产业占GDP的比重则从20%左右上升到当前的50%(见图1)。特别是2011年之后,第一、第二产业占GDP的比重都呈现持续下降的趋势,第三产业占GDP的比重持续提升。可见,第三产业是当前及未来中国经济增长的主要推动力。

进一步分析发现,中国的产业结构变化有三个关键的时间节点:第一个节点是1985年,这一年第三产业占GDP的比重首次超过第一产业;第二个节点是2012年,该年份第三产业占GDP的比重首次超过第二产业,成为国民经济中最重要的产业部门;第三个节点是2015年,第三产业占GDP的比重首次超过50%(为50.5%),第三产业已占国民经济的半壁江山(见图1)。这意味着,第三产业已经成为中国经济的最主要组成部分。

图1 中国三次产业占GDP比重的变化资料来源:1978-2014年数据来自于国家统计局:《中国统计年鉴(2015)》;2015年数据来自于国家统计局:《2015年国民经济和社会发展统计公报》。

图2 三次产业对中国经济增长的贡献度资料来源:作者根据国家统计局《中国统计年鉴(2015)》和《2015年国民经济和社会发展统计公报》相关数据测算。

二、产业结构升级过程中劳动力素质的变化

在产业结构升级的同时,中国的就业结构也在发生快速变化。就业在三次产业间的分布不断优化,第三产业就业占比快速提高。第一产业就业人员数占全体就业人员的比例从1978年的70.5%下降到2014年的29.5%;同期,第三产业就业人员数占全体就业人员的比例从12.2%提高到40.6%⑥。在2011年,第三产业就业比重(35.7%)首次超过第一产业(34.8%),成为三次产业中最主要的就业部门⑦。

由于不同的产业部门,其劳动者的素质即人力资本水平存在很大差异,因此产业结构升级带来的就业结构变化,必然对劳动力素质产生直接影响。总体上看,第一产业劳动者的平均受教育年限比较短,也就是说其劳动者素质或人力资本水平相对较低;第二产业劳动者的平均受教育程度较高,劳动者素质相对较好;第三产业劳动者的平均受教育程度最高,其人力资本水平最高。因此,随着中国第三产业就业占比的提高,中国劳动力平均受教育年限即整体素质也在不断提升。

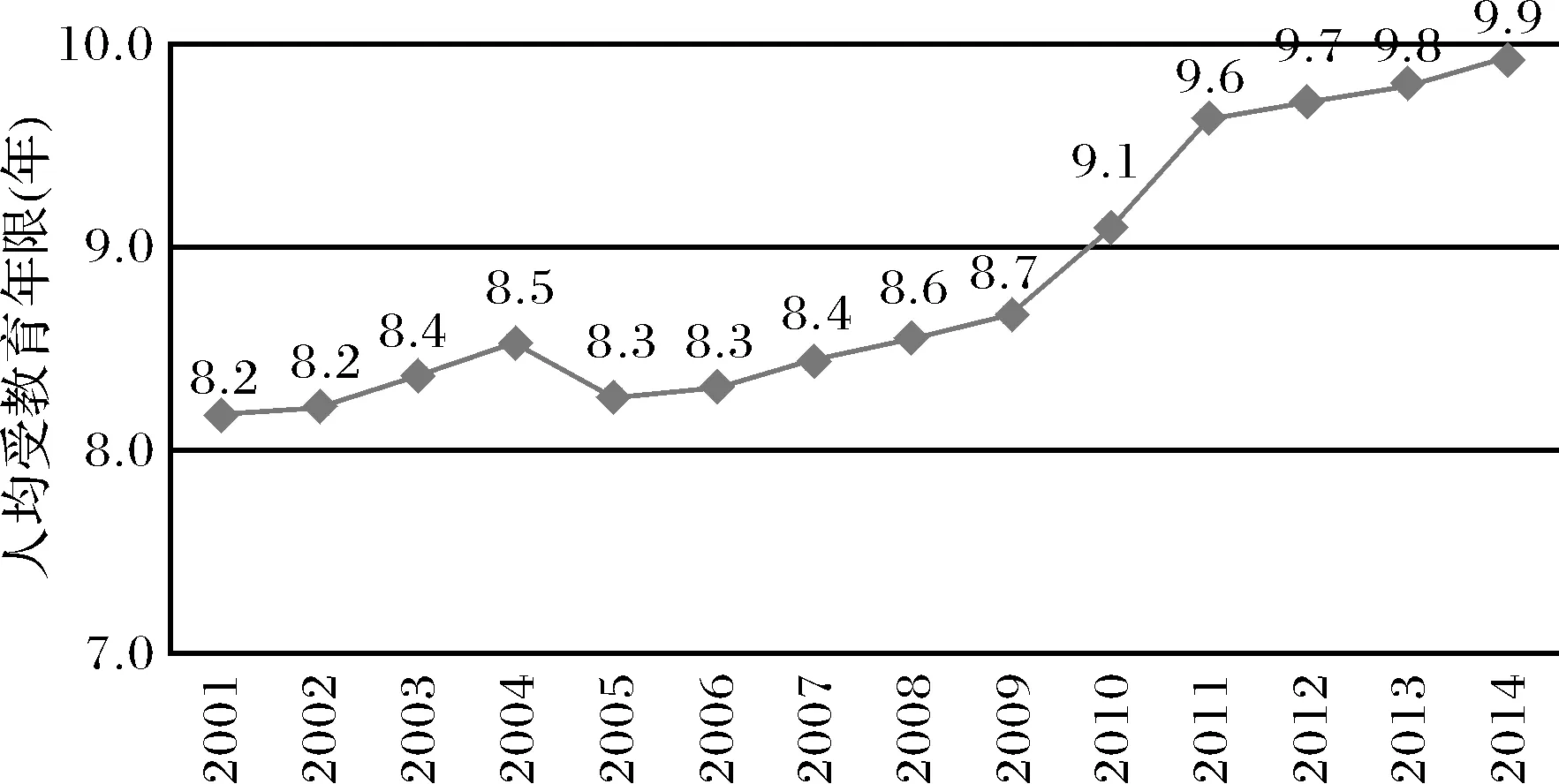

从现有的数据看,2001年到2014年,中国全部就业人员的平均受教育年限在波动中逐年增加,由2001年的8.2年增加为2010年的9.1年,2014年进一步提升至9.9年(见图3)。可以说,中国整体人力资本水平在快速提高。

图3 中国劳动者人均受教育年限注:人均受教育年限=未上过学(文盲)人口比例*0+小学文化程度人口比例*6+初中文化程度人口比例*9+高中文化程度人口比例*12+大专及以上文化程度人口比例*16。下同。资料来源:作者根据《中国劳动统计年鉴》从2002年到2015年各年相关数据整理计算。

在三次产业中,第一产业就业人员的人力资本水平是最低的。尽管如此,在过去的十多年里,中国第一产业就业人员的人均受教育年限也有较为明显的提升,从2002年的6.8年提高到2014年的7.8年,提高了1年(见图4)。也就是说,第一产业劳动者的受教育程度,平均每年提高约1个月。但是,从2002年至2014年,第一产业就业人员总数逐年减少,从36870万人下降到22790万人,减少了14080万人⑧。由于就业人员总量的减少,第一产业的人力资本总量也相应减少了,由2002年的25.3亿人年变为2014年的17.8亿人年。

图4 中国第一产业就业人员人均受教育年限资料来源:作者根据《中国劳动统计年鉴》从2002年到2015年各年相关数据整理计算。

对第二产业就业人员受教育程度的分析表明,其平均受教育年限显著高于第一产业就业人员。2002年到2014年,中国第二产业各行业的就业人员的人均受教育年限均有不同程度的上升,平均从9.8年提高到10.8年,每年提高1个月。整体上看,第二产业各行业就业人员的劳动力素质均有所提高;其中,电力、热力、燃气及水的生产和供应业的人均受教育年限增加幅度最大,由2002年的11.2年增加到2014年的12.6年,增加了1.4年;建筑业的人均受教育年限增加幅度最小,由2002年的9.0年增加到2014年的9.5年,仅增加了0.5年(见图5)。可见,第二产业内部各行业间人均受教育年限存在着较大差距,尤其是电力、热力、燃气及水的生产和供应业的人均受教育年限一直明显高于第二产业中的其他三个行业。

第三产业就业人员的人力资本水平,在三次产业中是最高的。从细分行业来看,第三产业包括批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育、卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织等。从2002年到2014年,第三产业中绝大多数行业的就业人员人均受教育年限都呈现上升趋势,说明第三产业绝大多数行业劳动力素质有所提升。整体来看,第三产业各行业人均受教育年限较高,均在9年以上;其中教育、科学研究和技术服务业人均受教育年限在14年以上(见图6)。从2002年到2014年,中国第三产业就业人员的平均受教育年限从11.5年提高到12.2年,平均每年提高约0.7个月。

图5 中国第二产业各行业人均受教育年限资料来源:作者根据《中国劳动统计年鉴》从2002年到2015年各年相关数据整理计算。

图6 中国第三产业各行业人均受教育年限资料来源:作者根据《中国劳动统计年鉴》从2002年到2015年各年相关数据整理计算。

以上分析表明,在经济发展和产业结构升级过程中,中国的劳动力素质也在不断提高,表现为平均受教育年限的不断提升。也正是由于劳动力素质的不断提升,中国经济的快速增长才能够得以有效保障。在中国未来的经济增长和产业结构升级中,劳动力的素质将扮演越来越重要的角色。如果没有劳动力素质的提升作支撑,中国经济的持续增长恐将面临困境。

三、未来产业结构升级的人力资本需求测算

在中国未来的经济增长和产业结构升级中,人力资本必须发挥重要作用。加大人力资本投资,是经济增长特别是落后国家赶超发达国家的重要引擎,这也是发展经济学和经济增长理论的广泛共识。根据经济史学家安格斯·麦迪森的研究,1820年以来,时代进步的一个显著特征便是平均受教育水平的大大提高⑨。也就是说,人力资本几乎是现代经济增长的孪生兄弟,其对技术创新和经济增长的积极作用已为多数研究所证实。国际劳动组织的数据显示,1991-2011年,人力资本因素贡献了发达经济体GDP增长的11%⑩。因此,在经济结构转型升级的关键阶段,中国面临的重要挑战,就是如何用劳动力的质量替代劳动力的数量。这个时期最需要的是人力资本对经济增长的显著提高,培养和塑造大批符合市场需求、适应产业结构升级需要的高素质劳动者。

为测算未来年份中国产业结构升级的人力资本需求,我们将各产业的人力资本总量表示为就业人数与劳动者平均受教育年限之积,即HC=Labor×Schooling,其中HC表示人力资本,Labor表示就业人数,Schooling表示劳动者人均受教育年限。这样,利用相关统计数据和前文的测算结果,在人口和劳动力预测的基础上,我们可以分析产业结构升级后中国人力资本的缺口情况。未来中国产业结构及各产业就业规模的预测,如表1所示。

表1 中国未来产业结构变化及就业规模预测(2016-2025) 单位:%,万人

资料来源:中国社会科学院人口与劳动经济研究所:《“十三五”促进就业研究》,2015年8月。

我们假设未来10年中国各产业劳动者平均受教育年限保持与过去同样的增长趋势,即第一、二产业平均每年提高1个月,第三产业每年提高0.7个月。前文分析表明,2014年中国第一、二、三产业劳动者平均受教育年限分别为7.8年、10.8年和12.2年,这样,便可以推算出未来年份各产业劳动者的平均受教育年限及相应的人力资本需求总额(见表2)。

表2 中国未来人力资本需求预测(2016-2025)

资料来源:作者测算。

测算表明,中国未来的人力资本需求会不断增长,而且主要集中在第三产业。由于中国的新增劳动力数量已经开始下降,就业人员规模增长也基本停止,因此未来的人力资本需求将主要依靠提升劳动者的受教育程度来解决。上表的结果表明,在未来的十来年,中国全体就业人员的平均受教育年限需要提高1.1年(见表2)。因此,继续推进教育事业发展,提高人们的受教育年限,仍然是中国应对产业结构升级不可缺少的选择。

四、中国人力资本的直接测量及其差距

(一)人力资本直接测量的涵义

(二)中国人力资本的直接测量——河南调查

为了进一步深入了解和准确掌握我国劳动力素质与人力资本的现实情况,参照OECD的国际成人技能调查并结合被调查地区的实际情况,笔者所在的中国社会科学院“人力资本测量、提升与积累”课题组于2016年3月专门进行了抽样调查。调查选取了河南省作为代表性省份,采取分层(即地级市、县/市/区、乡镇(街道)、村(社区)、家庭户各层)随机抽样法,通过入户对被访者发放并完成线上问卷进行调查。课题组设计了《成人基本能力测试》问卷以直接测量被访者的实际人力资本状况。问卷测试包括阅读能力、数学能力及信息通信技术使用能力等。阅读能力测试包括一系列的技能测试,从文字的解码到句子的理解、解释并评价复杂的文本。数学能力测试主要是测评获得、使用、解释及组合数学信息和理念的能力。信息通信技术使用能力测试主要是评估在工作与生活中使用数码技术、通信工具、网络获取、评估信息、与人交流、执行实际任务、解决问题的能力。

课题组调查了1159名劳动者,其中男性606人,女性549人,平均年龄41.9岁,从受教育水平来看,调查的劳动者的平均受教育年限为9.3年。从教育程度来看,占比例较高的为小学与初中,分别约占调查样本的24.1%与37.8%;大专及以上占样本的16.4%。

调查表明,被访者的阅读能力、数学能力及信息通信技术使用能力平均水平相较测试满分较低,实际人力资本水平有较大提升空间。各产业间人力资本水平差距较大,第一产业人力资本水平最低,第二、三产业人力资本水平相对较高但行业间差距仍然存在。

从阅读能力来看,全体被访者的阅读能力测试平均分仅为5.0分(总分17分),阅读正确率只有29.4%。第一产业的平均阅读能力最低,为4.7分;第二、三产业就业人员的平均阅读能力整体水平较高但各行业间仍旧存在差距。比如,第二产业中石油和天然气开采、汽车制造业、煤炭开采和洗选业的就业人员阅读能力测试平均分分别为12分、10分、8.5分,而纺织服装、服饰业、食品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业的就业人员的阅读能力测试平均分较低,分别为2分、2.5分、4分,均低于整体样本的平均分;第三产业中电信、广播电视和卫星传输服务业的阅读能力测试平均分为11.5分,软件和信息技术服务业为9分,互联网和相关服务业为8.3分,其他金融业平均分为7分,但房地产业平均分仅为4分,批发业平均分仅为3.7分。

从数学能力来看,全体被访者的数学能力测试平均分为3.0分(总分12分),数学能力测试平均正确率只有25%。第一产业的平均数学能力最低(2.8分),第二、三产业就业人员的平均数学能力高于第一产业但行业差距较大。比如,第二产业中通用设备制造业、金属制品、机械和设备修理业、石油和天然气开采业的就业人员的数学能力测试平均分较高,分别为7分、6.7分、6分,而食品制造业、纺织业的就业人员的数学能力测试平均分较低,分别为1.5分、3分;第三产业中电信、广播电视和卫星传输服务业平均分为10分,软件和信息技术服务业平均分为6.8分,专业技术服务业平均分为5.5分,而批发业平均分仅为1.5分。

从工作中的信息通信技术使用能力来看,整体被访者的信息通信技术即计算机及计算机能力在工作中的使用需要还不够普及。仅有23.5%的被访者在工作中需要使用计算机;仅有极少数(5%)被访者表示为了做好工作需要高级的电脑使用能力水平,27.9%的被访者表示需要例如文字处理、工作表或数据库等的中等水平,而大多数(67.1%)的被访者表示只需要一般的电脑使用能力水平即可做好工作;并且只有少数(35.5%)的被访者表示缺乏计算机能力会影响找工作、晋升或者加薪。分产业来看,第一、二产业工作中基本不需要使用计算机,而第三产业各行业就业人员报告工作中需要使用计算机的比例相对较高。比如,第一产业中农业的就业人员中仅7.9%的被访者表示在工作中需要使用计算机,第二产业中房屋建筑业的就业人员中仅11.8%的被访者表示在工作中需要使用计算机;而第三产业中的电信、广播电视和卫星传输服务业,互联网和相关服务业,软件和信息技术服务业,保险业,其他金融业等行业的被访者全部表示工作中需要使用计算机,65.7%的教育行业的被访者工作中需要使用计算机。调查结果也显示整体被访者使用信息技术解决问题的频率还较低。比如,绝大多数被访者(79.7%)在工作中从不使用电子邮件,仅2.3%的被访者会每天在工作中使用电子邮件;大多数被访者(74.7%)在工作中从不使用互联网去更好地理解与工作有关的问题,仅3.3%的人会每天使用互联网去更好地理解与工作有关的问题。而且大多数的被访者在工作中从不使用电子表格软件如Excel等、文字处理器如Word等,所占比例分别为81.7%、81.6%。工作中,大多数被访者(80.0%)从不在互联网上参与实时讨论,例如在线会议、聊天群等。

另外,调查问卷中也有关于信息通信技术在生活中使用情况的问题。调查表明整体被访者的信息通信技术能力在生活中的使用相对比较普及。近六成的被访者(60.4%)在生活中使用过电脑;35.4%的被访者经常使用电脑。但是,整体被访者在日常生活中使用信息技术进行有关活动的频率也较低。比如,大多数被访者(76.8%)在生活中从不使用电子邮件,仅2.4%的被访者会每天在生活中使用电子邮件;大多数被访者(67.2%)从不在生活中上网去更好地理解相关的问题,例如健康或疾病,金融事务或环境问题等,仅3.7%的人会每天使用互联网去更好地理解与日常生活有关的问题。而且大多数的被访者在日常生活中从不使用电子表格软件如Excel、文字处理器如Word等,所占比例均为81.2%。生活中,大多数被访者(76.5%)不会在互联网上参与实时讨论,仅6.3%的人每天会在互联网上参与实时讨论。

可见,从成人技能的直接测量结果来看,中国劳动者的人力资本水平堪忧,突出表现为阅读能力和数学能力的薄弱,而且,在不同产业之间差距显著。在产业结构不断升级的过程中,成人技能如何提高?这将是中国不得不面对的重大问题。

五、中国提升人力资本的对策建议

因此,在新形势下,中国人力资本的培育应采取新思路,在继续提高劳动者受教育水平的同时,应注重提高劳动者的技能,完善人力资本培训的内容、方法与机制,以及推进鼓励劳动者在人力资本积累和提升过程中的积极参与,从而进一步促进中国人力资本的积累。

(一)不断提高人均受教育年限

首先,尽快将高中教育纳入义务教育。中国在2000年实现了基本普及九年制义务教育的目标,2015年10月中共十八届五中全会审议通过的《中共中央关于制定“十三五”规划的建议》也提出要“普及高中阶段教育”,但迄今尚未将高中教育列为义务教育。高中教育是一个重要的教育阶段和教育环节,它衔接着初中教育和高等教育,直接关系到一个国家的教育水平和教育质量。世界各国政府和地区都十分重视高中教育。随着中国产业结构的升级和刘易斯转折点的到来,对劳动力素质的要求也在不断提高。对中国而言,大力发展高中教育,实现高中教育的普及,也成为势在必行的任务。中国已经有个别地区如浙江、山东、深圳等地已经试行将高中教育纳入到义务教育范围,但这主要还集中在沿海等发达地区,没有大范围普及。

其次,要进一步普及高等教育。中国劳动者平均受教育年限只有10年左右,而发达国家基本都在12年以上,加拿大、澳大利亚等国家更是达到14年以上。中国要提高人均受教育年限,必须依靠普及高等教育,大力提升新增劳动者的受教育水平。中国在2002年刚刚进入高等教育大众化阶段,接下来的目标就是实现高等教育的普及化,即高等教育毛入学率达到50%以上。发达国家从高等教育的大众化到普及化,通常用25-30年左右的时间。假定以后中国高等教育的毛入学率能够按照目前的速度增长,中国也要到2042年才能实现高等教育的普及化。因此,要缩小教育与发达国家的差距,高等教育发展速度只能加快而不能减慢。目前,中国高等教育存在的最重要问题是,大学生的培养机制脱离经济发展的实际需要。中国亟须对学科布局、专业设置和教学方法进行改革,引导高等学校适应劳动力市场和经济社会发展的需求。

(二)着力提高劳动者的技能

人力资本培育应该注重提高劳动者各种技能,包括阅读能力、数学能力、使用信息技术解决问题能力等。阅读能力是劳动者理解和使用书面文本增加知识与潜力、参与社会、实现自我目标的基础;知识和信息很多是以书面的形式储存、交流与发送的;与他人的交流与互动会通过信函、表格、备忘录等各种形式的文本文档。数学能力是能够在生活和工作中处理一系列情境的数学需要,是从事和管理实际活动的基础。信息技术在许多方面日益重要,通过计算机、手机等各种智能设备来获取、整理、分析、管理、交流与发送各种知识和信息,使用这些设备管理和处理信息的能力在现代工作、生活中不可缺少。与此同时,阅读和数学能力的高低是影响人们使用信息技术的主要因素之一。它们可以影响基本信息的获取,即使人们有一些计算机技能,但是由于阅读和数学能力低,也可能很难熟练地处理在高技术环境中遇到的管理和处理信息的任务。综上所述,阅读、数学和使用信息技术处理解决问题的能力在工作与生活中都非常重要,是全面参与社会经济必不可少的能力。

因此,缩小劳动力素质差距,加大人力资本的培育,不仅仅应该重视和提高劳动者的受教育水平,还应该提高劳动者的技能。通过采取各种手段,比如保障基础教育的投入、加大公共教育包括非义务教育阶段中技能训练的投入等,提高人们的阅读能力、数学能力以及使用信息技术解决问题的能力,从而提高劳动力素质及人力资本的培育。

中国仍需要加大国家对教育的公共性投入,尤其是加大公共教育中技能训练的投入,以提高劳动者素质。在保障基础教育公共投入的基础上,也需要加大对非义务教育阶段(比如高中教育、职业教育等)各个环节技能培训的公共投入。高中教育是一个重要的教育阶段和环节。在这个阶段可以深入培训和提高阅读、数学和使用信息技术处理问题的能力,以应对劳动力市场对技能的需求。中国需要一批具有较高技能的熟练劳动者队伍,而这要靠中等和高等职业教育来培养。职业教育环节可以针对劳动力市场需求进行特定、专门的技能培训,不仅有利于劳动者技能和素质的提高,也有助于劳动力市场上供求双方的匹配。

(三)完善人力资本培训的内容、方法与机制

人力资本培训,尤其是企业提供的在职培训,是企业人力资本投资的主要方式,也是人力资本积累的一个重要手段。为了全面提升就业人员的劳动力素质和进行有效的人力资本培育,应该从内容、方法与机制几个方面完善人力资本培训。

完善人力资本培训的内容。应在进行知识培训和心态培训的同时,将对劳动者的技能培养作为重要内容加入到培训中,使劳动者充分掌握、应用和发挥理论和实际技能,以达到人力资本的积累和提高。一方面,人力资本培训可以对在劳动力市场上通用的技能进行一般培训,比如对多个企业均适用的阅读、数学和使用信息技术的能力等,赋予员工可以转移的技能和知识,增加员工在劳动力市场上的人力资本价值。另一方面,人力资本培训可以针对企业、岗位需要和有用的技能进行特殊培训,比如工作需要的特殊编程电脑能力等,赋予员工不能转移的技能和知识,提升员工人力资本的同时也给企业带来较大收益。

完善人力资本培训的方法。综合采用内部自主培训、外部公开培训、外聘讲师培训等多种培训形式,使用课堂演讲法、操作示范法、多媒体视听法、网上课程学习法、模拟培训法等多种培训方式,多渠道、全方位地开展人力资本培训,全面提升劳动者的综合素质。比如,内部自主培训,可以根据实际工作需要进行小规模、灵活实用的技能培训;针对有特殊需要的工作开展定向性、目标性培训。可以大力实施“走出去”培训方法,加强外部公开培训,选送员工进行思维拓展、业务技能提升等外出培训学习,组织特殊岗位的人员参加指定培训,不断提高劳动者的工作能力和整体素质。积极推进“引进来”培训,针对特定需求,有的放矢,可以进一步增强培训实效,也可以扩大培训覆盖面,能够全面提高就业人员的整体素质。

完善人力资本培训的机制。对培训进行计划、实施、控制及评价,并形成培训、考核与激励一体化机制,有效地提高劳动力素质和人力资本的积累。通过对人力资本培训的需求进行分析,明确人力资本培育的方向,深化并明确培训目标,计划多样的培训项目,创新培训方式,实施控制并评价培训整体情况,提高人力资本培训的有效性。在培训完成后,针对培训的结果,进行笔试、口试、实际操作等多种形式的考核,以确认人力资本培训的效果,并将考核的结果与各种激励形式(如绩效工资、晋升等)挂钩,通过建立培训、考核、激励一体化机制,全面加强劳动者的综合能力提升。

注释

①蔡昉:《劳动力供给与中国制造业的新竞争力来源》,《中国发展观察》2012年第4期。

②作者根据国家统计局《中国统计年鉴(2015)》和《2015年国民经济和社会发展统计公报》整理、计算。

④国家统计局:《2015年国民经济和社会发展统计公报》,2016年2月29日,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html。

⑤陆旸、蔡昉:《人口结构变化对潜在增长率的影响:中国和日本的比较》,《世界经济》2014年第1期。

⑧作者根据《中国劳动统计年鉴》从2002年到2015年各年的相关数据整理、计算。

⑨安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,伍晓鹰等译,北京:北京大学出版社,2003年,第3页。

⑩国际劳工组织:《2014年世界劳工报告》(中文版),北京:中国财政经济出版社,2015年,第89页。

责任编辑 张静

Industrial Structure Upgrade and Human Capital Demand in China

Gao Wenshu Xie Qianyun

(Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100028)

The industrial structure of China is quickly upgrading,which leads to higher requirements for the human capital of the labor force. Based on statistics, this paper reviews China’s industrial structure upgrade since the reform and opening up in 1978 and estimates the contribution of industrial restructuring to economic growth. With the years of schooling as the proxy variable of human capital, this paper describes changes in China’s labor competence in the industrial restructuring process. On this basis and supported by economic and demographic forecast, this paper estimates China’s future human capital demand and shortage. At the same time, using the OECD method and the survey data in Henan province,it directly measures the human capital of the labor force in China. Lastly, this paper proposes recommendations for improving human capital in China from the two aspects of skills development and education.

industrial structure upgrade; labor competence; human capital; human capital measurement

2016-12-30

中国社会科学院创新工程项目“人力资本测量、提升与积累”(RKSCX2016008)