改进锁骨下静脉置管方法的临床探讨

2017-03-31杨雄志

杨雄志

【摘要】 目的:探讨成人锁骨下静脉置管方法的改进,寻求一种穿刺成功率高,并发症少的锁骨下静脉穿刺置管方法。方法:将2014年1-12月笔者所在医院入住ICU的180例患者作为研究对象,将其随机分为观察组和对照组,每组90例。观察组患者采用改良锁骨下静脉置管术穿刺锁骨下静脉,对照组患者采用传统锁骨下静脉置管,观察总成功率及并发症发生情况。结果:观察组患者穿剌总成功率为98.9%,对照组为100%,差异无统计学意义(P>0.05);观察组一次置管成功率为88.9%,对照组为78.9%,差异无统计学意义(P>0.05);观察组误入颈内动脉发生率为7.8%,对照组为14.4%,差异无统计学意义(P>0.05);观察组无血气胸形成,无心律失常等并发症。对照组气胸2例,穿刺口透漏4例,局部感染1例,并发症发生率为7.8%,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:改进的锁骨下静脉置管术是一种操作方便,成功率高,并发症少的置管技术,且有利于初学者的教学,值得与大家共同探讨,并在临床推广。

【关键词】 锁骨下静脉置管; 锁骨切迹; 改进方法; 成功率;并发症

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2017.7.082 文献标识码 B 文章编号 1674-6805(2017)07-0151-02

在重症监护室治疗的患者中,常因危重症监测,治疗需要如血液透析、大容量快速液体复苏及长期胃肠外营养支持等,行中心静脉置管术。锁骨下静脉管径大,穿剌成功率高,导管固定好,活动影响小,不易感染,易于护理,且可用于监测中心静脉压,因此成为笔者所在科室中心静脉置管术首选。锁骨下静脉置管术目前广泛应用在临床各科室中,但穿刺的风险,特别是血气胸等,常使初学者望而止步。笔者所在科室在大量实践操作中,根据解剖结构,利用锁骨下切迹定位,改进了锁骨下静脉置管方法,本次研究中将其与传统方法进行对比,现作如下汇报。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2014年1-12月入住笔者所在医院ICU的需化疗或长期输液的肿瘤患者180例,将其随机分为观察组和对照组,每组90例。所有患者之前未接受过置管,观察组男49例, 女41例,年龄18~89岁,平均(61.9±8.8)岁;其中选择右侧锁骨下静脉置管83例,选择左侧锁骨下静脉置管7例。对照组男48例,女42例,年龄18~88岁,平均(62.5±8.6)岁;其中选择右侧锁骨下静脉置管82例,选择左侧锁骨下静脉置管8例。两组患者性别、年龄、置管位置等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本组研究事先或伦理委员会批注,与患者或其家属签署知情同意书。

1.2 材料

采用美国ARRWO公司生产的成人一次性双腔中心静脉导管。

1.3 方法

做穿刺前的常规准备,嘱患者仰卧位,双上肢置于身旁,头转向穿剌侧对侧,穿剌侧肩后垫薄枕,使锁骨稍抬起,双肩部放低,消毒皮肤,戴手套,铺洞巾,局部麻醉,必须麻醉骨膜。对照组采用传统锁骨下静脉置管,观察组予以改良锁骨下静脉置管术穿刺锁骨下静脉。改进方法:取锁骨切迹下缘下方0.5~1.0 cm处为穿刺点,朝喉结下缘方向进针,进针时,注意穿刺针斜面及导丝软头的弯曲方向均应朝向患者足部,左手拇指定位在锁骨切迹,食指、中指、无明指同时抠住锁骨适度上抬,右手持针,尽量压低针管尾部,确定穿刺针触及锁骨骨膜后,针稍微后退,上抬针管尾部,下压针尖,稍微进针,到达锁骨下缘,缓慢进针同时下压针管尾部,保持穿刺针紧贴在锁骨下,持续负压进针,使针尖指向喉结下缘,直至回抽出静脉血后置管。以此方向进针已达5 cm仍无回血时,不可再向前推进,此时应徐徐向后退针并边退边抽,往往在撤针过程中抽到回血,说明已穿透锁骨下静脉,在撤针过程中仍无回血,可将针尖撤到皮下而后改变方向,使针尖指向胸骨上窝至喉结区间,以同样方法徐徐前进,往往可以成功。

1.4 观察指标

(1)穿刺总成功率:一次置管成功为一针穿刺成功或操作低于3次皮下探测血管,二次置管成功另选穿刺点穿刺,操作低于3次皮下探测血管,三次置管成功为选择3次静脉。(2)并发症发生情况:包括气胸,无心律失常等。

1.5 统计学处理

采用SPSS 15.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料以(x±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用字2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

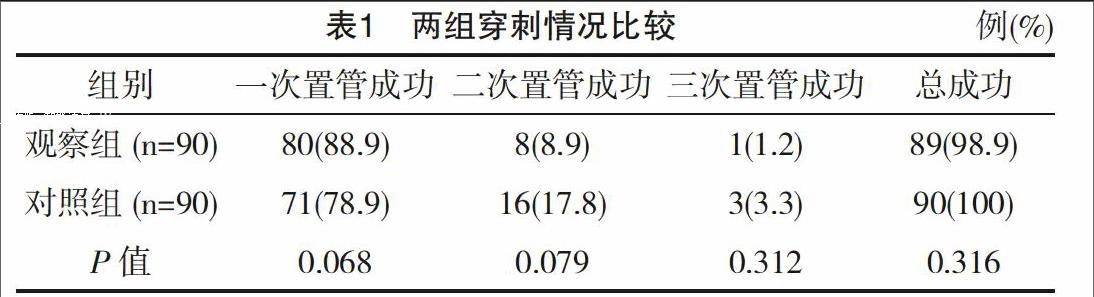

2.1 两组穿刺情况比较

观察组患者穿刺总成功率为98.9%,对照组患者穿刺总成功率为100%,差异无统计学意义(P>0.05);两组一次置管成功率分别为88.9%,78.9%,差异无统计学意义(P>0.05);两组二次置管成功率分别为8.9%,17.8%,差异无统计学意义(P>0.05);两组三次置管成功率分别为1.2%,3.3%,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

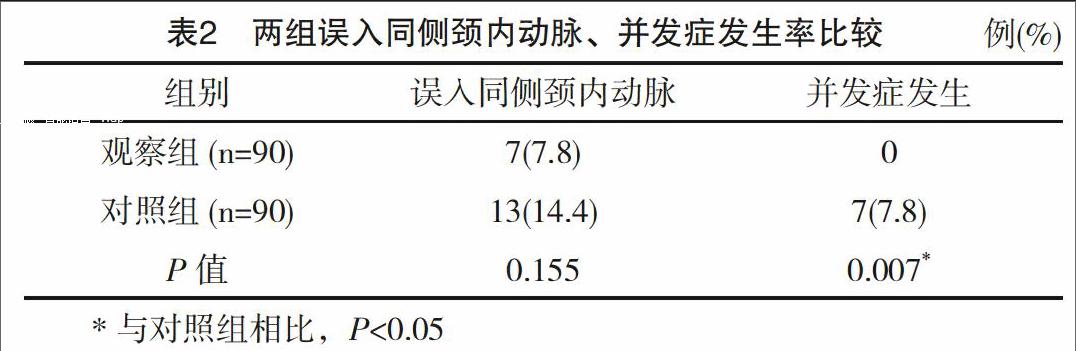

2.2 两组误入同侧颈内动脉、并发症发生率比较

观察组发现误入同侧颈内动脉者7例,发生率为7.8%,对照组误入同侧颈内动脉者13例,发生率为14.4%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组无血气胸形成、心律失常等并发症,对照组气胸2例,穿刺口透漏4例,局部感染1例,并发症发生率为7.8%,两组并发症发生率比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

3 讨论

中心静脉置管的发展历史较长,自1952年法国的Aulan-ic首先报道了经锁骨下途径行锁骨下静脉穿刺置管后,到今天经历了60年的历史,锁骨下静脉穿刺置管术因具有操作简单,置管时间长,好固定,易护理,不影响活动等优点,从解剖学角度,由于锁骨下静脉的位置恒定,变异小,管腔较大,静脉后面衬以第1肋和前斜角肌,该静脉壁在锁骨第1肋前斜角肌间与颈固有筋膜、第1肋骨膜前斜角肌和锁骨下肌筋膜比邻紧密,位置固定,不易发生移位,故锁骨下静脉经常成为临床上深静脉置管操作的首选,但锁骨下静脉穿刺,不易找到锁骨下静脉,解剖位置与锁骨下动脉、颈部大血管、胸膜顶、肺尖及周围神经等结构位置比邻,盲穿常让初学穿剌者感到困惑[1]。锁骨下静脉是腋静脉的延续,平均长度4.8 cm,外径1.2 cm 其位于肋-锁-斜角肌三角内,该三角的前方是锁骨内侧段,下方为第一肋骨上面,后方是前斜角肌,厚约0.5 cm,将锁骨下静脉动脉隔开,锁骨下静脉的后下方与胸膜仅0.5 cm,内后方为胸膜顶,腋静脉-锁骨下静脉的连接处位于锁骨内侧1/3的后方,与锁骨下緣构成的夹角约38°[2]。锁骨下静脉与锁骨下动脉、颈部大血管、胸膜顶及周围神经等结构位置关系密切,穿刺成功与否及并发症与穿刺点、方向、角度、深度均有直接关系,选择合适的穿剌点、方向、角度、深度至关重要[3]。首先传统方法多以锁骨中点,锁骨中、内1/3交界处及锁骨中、外1/3交界处为定位点,锁骨形状不规则,呈~形,全长平均为14.5 cm,其全长可在体表摸到,锁骨从外向内,由宽粗逐渐变窄细,以~形正中偏内,因而穿剌点不好定位或过于麻烦[4]。改进方法利用锁骨转角最明显处,即锁骨切迹下0.5~1.0 cm为穿剌点,识别简单方便;其次传统方法穿剌方向众多,易于混乱,改进方法指向喉结下缘,对于男性患者可一眼识别,而女性患者触及可知;最后,穿剌过程中强调:(1)拇指下压销骨下缘,食指中指无名指从锁骨上缘上抬锁骨;(2)穿剌针触及骨膜后,针稍微后退,上抬针尾,下压针尖,稍微进针,到达锁骨下缘,缓慢进针同时下压针管尾部,保持穿刺针紧贴在锁骨下;(3)如果以此方向进针已达5 cm仍无回血时,不可再向前推进,此时应徐徐向后退针并边退边抽,往往在撤针过程中抽到回血,说明已穿透锁骨下静脉,在撤针过程中仍无回血,可将针尖撤到皮下而后改变方向,使针尖指向胸骨上窝至喉结区间,以同样方法徐徐前进,往往可以成功,上述均能使穿剌针有效地避开锁骨下动脉、胸膜顶及肺尖,减少误入同侧颈内动脉、造成血气胸的机会。

本组研究中对观察组予以改良锁骨下静脉置管术穿刺锁骨下静脉,对照组予以传统锁骨下静脉置管,结果显示,观察组一次置管成功率为88.9%,明显高于对照组的78.9%,且无血气胸形成,无心律失常等并发症。对照组气胸2例,穿刺口透漏4例,局部感染1例,并发症发生率为7.8%,明显高于观察组。锁骨下静脉穿刺置管发生心律失常的并发症与穿剌置管的深度息息相关,置管深度一般以能抵达上腔静脉为度据测量,左、右锁骨下静脉、头臂静脉和上腔静脉的总长度:右侧约14 cm,左侧约16 cm[5],改进方法中穿剌位置固定,一般进针后约3~5 cm时可抽出暗红色静脉血,将钢丝插入穿刺针至少28 cm,不超过30 cm,拔出穿刺针,沿指引钢丝插入扩张管,扩张皮肤、皮下组织等,成功后沿指引钢丝送入,一般留置导管13~15 cm,不超过16 cm,拔出指引钢丝,回抽及注入血液顺利,操作成功,固定导管。按照上述长度置管,本组180例患者,均未发生心律失常,其中15例误入颈内静脉,其余患者床边胸片发現见置管均在心房上1 cm以上。置入颈内静脉的发生率较高,文献[5]报道高达13.15%。本组研究中,观察组发现误入同侧颈内动脉者7例,发生率7.8%,无误穿动脉,对照组置入同侧颈内静脉者13例,误入颈内动脉发生率14.4%,组间比较差异有统计学意义。从临床观察结果看,改进方法锁骨下静脉导管进入颈内静脉的发生率明显低于传统方法中以锁骨中内1/3处为定位点,但与传统方法中以锁骨中点和锁骨中内1/3处为定位点无明显差异,这说明可能与进针的位置有关。笔者认为穿刺点越靠近锁骨内侧,就越接近锁骨下静脉与颈内静脉汇合处,导管就越容易进入颈内静脉,同时穿刺点越接近内侧,穿刺针尾与颈内静脉夹角就越大,弧度就变小,进入颈内静脉的概率就增大,但以锁骨中点为界,穿剌点越靠近锁骨外侧,增大穿刺针尾与颈内静脉夹角不明显,就能降低误入同侧颈内动脉的概率。笔者在参考一些文献资料发现,穿刺点过于靠外,因锁骨和肋骨间隙过大,经常要多次盲穿才能找到静脉,且增加穿刺到锁骨下动脉的风险,故建议穿剌点尽量选在靠近锁骨中点,推荐改进方法中以锁骨切迹下0.5~1.0 cm为穿剌点。2002 年,Ambesh等[6]首次报道了行锁骨下静脉置管时加用示指法压迫同侧颈内静脉可防止导管误入同侧颈内动脉,2009年国内罗辉遇等[7]应用该方法处理63例患者同样得出了满意的效果。故可考虑用颈内静脉按压法,即Ambesh操作法,来减少误入同侧颈内动脉的概率。若患者清醒,在置入导丝过程中要注意询问患者的感觉,若诉有异物向耳后行走,耳后胀痛,睁眼困难等,应及时退出导丝,并将穿刺针尾向锁骨靠拢以减小穿刺针尾与颈内静脉的夹角,这样有可能减少锁骨下静脉导管误入同侧颈内动脉的概率。

综上所述,改进的锁骨下静脉置管术是一种操作方便,成功率高,并发症少的置管技术,且有利于初学者的教学,值得与大家共同探讨,并在临床推广。

参考文献

[1]汪珍秀,刘晓虹.锁骨下静脉穿刺的解剖学分析[J].湖南中医杂志,2013,29(1):104-105.

[2]沈卫峰.实用临床心血管疾病介入治疗学[M].上海:上海科学技术出版社,2004:11-13.

[3]何孔源.中心静脉插管术[M].北京:中国医药出版社,1990:6-7.

[4]谭冠先.经皮中心静脉穿刺基础与临床[M].北京:人民卫生出版社,2007:37-42.

[5]唐广宁,梁彦平,王昌明,等.行锁骨下静脉穿刺置管误入颈内静脉原因分析[J].中国危重病急救医学,2002,14(9):550.

[6] Ambesh S P,Dubey P K,Matreja P,et al.Majugular vein during subclavian vein catheterization:a maneuver to prevent misplacement of catheter into internal jugular vein[J].Anesthesiology,2012,97 (2): 528-529.

[7]罗辉遇,谢长江,刘卫江,等.Ambesh操作法在锁骨下静脉置管中的应用研究[J].当代医学,2009,15(2):47-48.

(收稿日期:2016-11-13)