制度化领导力量表开发与验证

2017-03-31李鹏飞葛京席酉民

李鹏飞+葛京+席酉民

摘要:基于已有文献和质性案例探索制度化领导力的结构和内涵,将其分为意义型和实务型,然后分别开发和验证了意义型和实务型制度化领导力的测量量表,为进一步深化相关研究奠定了测量基础。

关键词:意义型制度化领导力;实务型制度化领导力;量表开发验证

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2017.03.15

中图分类号:C933 文献标识码:A 文章编号:1001-8409(2017)03-0068-05

Abstract: Based on the current research, this paper clarifies the concept through a qualitative research, and divide the concept into Meaningfocused and Maneuverfocused Institutionalized Leadership. Moreover, scales are developed to measure these two concepts, which provides insight to further research.

Key words: meaningfocused institutionalized leadership; maneuverfocused institutionalized leadership; scale development and measurement

回溯研究发展,学者们最初对领导的关注是因为看到了其对组织意义的赋予和塑造[1]。但之后对主流领导研究逐渐聚焦于领导对组织经济绩效的影响,缺乏对制度逻辑的关注[2]。然而,领导引领组织发展不但受到技术环境的压力,更受到制度环境的压力,不考虑制度逻辑对领导过程的深彻影响或简单地将制度因素视为组织经济绩效的影响因子,进而仅仅将领导重要性归结为影响组织经济绩效的能力并不能刻画领导的全貌[1]。开展制度领导研究能够从社会学视角互补已有经济学视角的领导研究,更加准确、全面和贴近领导实践地考察领导对组织的影响[1]。

组织的长期有效不能仅仅依赖个体领导者的独奏,更应构建组织制度化领导力[3]。但已有研究對制度化领导力的结构和内涵尚存在较大的分歧。大多数研究将制度化领导力看成一个对组织有着相同影响机制的概念,不同研究侧重组织制度化领导力的类型却存在差异,对其内涵的理解也不同。正因如此,尽管已有研究聚焦于探索制度化领导力的测量,但相应的量表将组织制度化领导力视为同一概念,没有考虑不同类型组织制度化领导力之间存在区别,并不能有效地测量制度化领导力。编制完善的量表有助于深化概念以及精确探索不同类型制度化领导力对组织的影响。因此,本文拟整合相关研究并结合质性研究进一步探清组织制度化领导力的结构和内涵,开发出更加完善的测量量表,以期深化相关研究。

1 制度化领导力的结构、内涵和测量

1.1 已有研究

组织制度化领导力是制度领导研究中的重要概念之一。制度领导者通过制度化和个体化领导力两个途径影响组织。个体化领导力是未根植在组织制度中,随个体领导者变动而变动的领导力部分。制度化领导力已根植在组织制度中,不随个体领导者变动的领导力部分。所谓组织制度化领导力是指制度化的领导力,即领导者通过制度工作根植在组织制度中的领导能力[4],是领导者运用组织制度领导组织的能力的体现。

第一类研究认为:组织生存在一个复杂动态的多元社会(制度)环境中,组织在发展过程中逐渐被赋予技术要求以外的价值,此价值决定了组织能够发展独特的竞争优势,进而能够显著地影响组织的适应能力和长期存续,领导就是此组织价值的赋予和维系,需要创造性地设定并制度化组织的使命和目标[5]。近期一些研究对制度领导的作用和角色进行了深化,提出制度领导力主要进行管理组织内部一致性、发展外部支持机制、克服外部敌人、组织合法性寻求、组织独特价值的完整性的构建和维护等工作[6,7]。此类研究强调制度化领导力对组织独特价值的影响,更倾向于认为制度化领导力是一个从内在影响组织意义(价值)的概念,但没有开发测量量表。

第二类研究认为:个体化领导力在长期是不稳定的,组织应当将领导力根植在自身的结构、文化等制度化体系中,并识别了愿景与使命、目标设定与计划、资本分配、绩效考核、风险管理、招聘、职业发展、激励与薪酬、决策、沟通、知识转移12个可以承载领导力的组织制度[3]。此后,有研究开发了一个包含校准和凝聚力、沟通系统与集权程度、控制反馈系统几个维度的量表测量制度化在组织的领导力[4]。也有类似研究提出:真正卓越的公司应当造钟(将领导力根植在组织中让组织自运行),而不是报时(依靠高瞻远瞩的魅力型领袖)[8]。此类研究虽然同时强调了制度化领导力对组织实务和意义的影响,却并没有对比两种影响机制的不同。相关量表将制度化领导力看成一个对组织有着相同作用机制的概念,忽略了不同类别制度领导力之间的差别。

还有一些强调构建组织制度为领导者核心作用的研究也对本文提供了启示。例如:战略领导力研究认为高层管理者会对面临情境和选择做出高度个性化的诠释,且以此为基础采取行动,所以某种程度上组织会逐渐成为高层管理者人员的映像[9]。战略领导者发挥作用在某种程度上意味着制度化领导力的构建。由于此类研究围绕的中心并非制度化领导力,只能给本文提供侧面启示。

综上,三类研究所涉及的制度化领导力存在明显的不同,已有研究尚未系统探清制度化领导力的结构和内涵,更没有成熟和完善的测量量表。本文拟结合已有研究,在质性探索制度化领导力内涵和结构的基础上,针对不同类型的制度化领导力开发量表,以期深化相关研究。

1.2 质性研究:制度化领导力结构和内涵的再探索

本文以DS公司、XP大学和SY公司为研究案例,通过质性访谈或实地调研等途径获取资料。所选样本在发展中均重视制度化领导力的构建,且愿意配合研究者获取相关研究资料完成研究目标。同时,三个组织在组织特征上存在较大的差异,通过案例间对比可以提高研究的可靠性。

在数据分析阶段,首先了解3个组织的发展及制度化领导力的构建过程,分类编码各组织在发展过程中承载领导力的组织制度,并分类探索承载领导力的组织制度构建的原因、过程及对组织的影响结果。结合已有文献通过不断比较不同类型的承载领导力的组织制度的构建原因、过程和影响机制,逐步对制度化领导力进行类型划分和归纳不同类型制度化领导力的内涵和作用机制。通过比较和归类,三个组织制度化领导力均呈现了一致的结构维度,说明数据已经饱和,质性结果具有较好的可靠性。研究发现:制度化领导力明显的分为意义型和实务型两种类型,两个概念的具体结构和内涵见表1。

2 制度化领导力量表开发与验证

2.1 题项编写和生成

基于研究现状,本文综合采用归纳法和演绎法[11]生成题项。5位研究者基于质性研究共同编写题项或借鉴(改编)已有量表中的题项。为保证题项翻译的准确性,本文对借鉴于英文量表中的题项进行了双向翻译和讨论。之后请2位实践专家和3位学术专家就题项翻译准确性、表述可读性、测量可行性、与被测概念之间的一致性,维度归属等进行讨论,并根据反馈删除或修订了部分题项。最终确定的初始題项与维度归属如表2所示。

2.2 量表结构探索

2.2.1 数据收集

本文采用5级量表,以陕西、河南、湖北、广东等省几十家企业的员工为调研对象,回收问卷200份。在问卷中增加了题项“您对公司的了解程度”,评估被测者是否对所在组织有足够的了解,选择对公司完全不了解或了解不多的问卷会被剔除;其次,增加了一个重复题项评估被调研者是否认真填写问卷。重复题项的回答差异大于1,就判定为无效问卷。

基于以上标准删除35份无效问卷,有效样本数为165份,满足测试要求[11]。其中男性占61.8%,女性占38.2%;学历,大专以下占4.2%,大专占10.9%,本科占56.4%,研究生占28.5%;专业背景,理工占46.1%,人文占13.3%,经管占35.8%,其他占4.9%;职务,高管占11.5%,中层主管占8.5%,员工占80%;岗位,生产服务占7.9%,销售占1.2%,技术占41.8%,财务占19.4%,管理占15.2%,其他占14.6%;企业性质,国企占17%,民企占66.1%,事业单位占9.1%,外企占4.9%,其他占3.0%;对所在企业了解程度,基本了解占35.2%,比较了解占53.9%,非常了解占10.9%。

2.2.2 项目分析与检验

项目分析的目的在于检验量表题项的切合或可靠程度,保证量表题项在不同情境下区分度,同时找出量表中不必要的题项并删除。本文以总分的27%为临界点将数据分为高、低2组,并对高低组进行t检验,删除检验结果未达显著的题项。经测试,两个量表所有题项均达到0.05的显著性水平。

之后,分别对2个量表进行了同质性检验。通过比较组间一致性系数与删除特定题项后的组间一致性系数,发现删除题项5或6的组间一致性系数有略微的增加,但增加非常不明显,删除其他题项不增加所在组的一致性系数,因此保留所有题项。

2.2.3 探索性因子分析

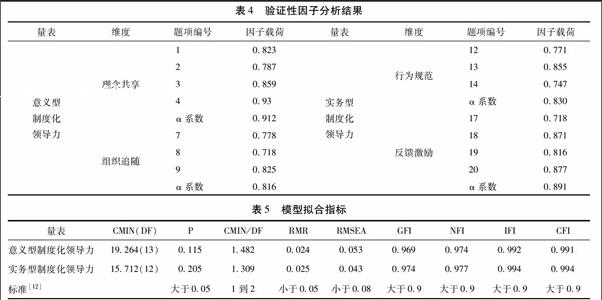

本文采用正交旋转方差最大的主成分分析法进行因子分析(结果见表3),然后结合碎石图确定量表结构。为了确保因子的显著性,本文删除载荷均小于0.5的题项,并删除多个因子载荷都高于0.45的题项。

意义型制度化领导力测试问卷的KMO值为0.87,远大于0.5,Bartlett球形度检验值为686.45,P=0.000,达到了显著水平,适合进行因子分析。第一次因子分析后抽取了2个公因子,累计方差贡献率为59.8%。为进一步简化因子结构,本文逐步删除在2个因子上载荷都大于0.5的题项10,在2个因子上载荷都小于0.5的题项6和题项5。最终仍然抽取了2个公因子,题项高载荷所在因子也没有发生转移,且所有题项均只有一个高于0.5的因子载荷,题项删除结束。最终量表拥有2个维度7个测试条目。2个公因子累计方差贡献率为68.1%,大于60%的标准。析出公因子与假设模型一致,根据题项构成分别命名为理念共享和组织追随。

实务型组织领导力测试问卷的KMO值为0.82,远大于0.5,Bartlett球形度检验值为543.95,P=0.000,达到了显著水平,适合进行因子分析。第一次因子分析后抽取了2个公因子,累计方差贡献率为59.9%。为进一步简化因子结构,本文逐步删除了在2个因子上载荷都小于0.5的题项15,在2个因子上载荷均高于0.45的题项16。最终因子分析仍然抽取了2个公因子,题项高载荷所在因子也没有发生转移,且所有题项均只有一个高于0.5的因子载荷,题项删除结束。最终实务型组织领导力量表拥有2个维度7个测试条目。2个公因子累计方差贡献率为65.3%,大于60%的标准。析出公因子与假定模型一致,根据题项构成分别命名为行为规范和反馈激励。

2.3 量表结构验证

为了进一步验证量表结构的稳定性,本文重新选择调研对象(主要是甘肃、青岛、北京和湖南的企业)搜集问卷,回收203份。通过与第一次问卷相同的筛选标准,删除无效问卷33份,最终样本量为170份,问卷数与初始题项的比值大于10,且满足题项较少时样本大于150的要求[12]。其中,男性占62.9%,女性占37.1%;学历,大专以下占1.2%,大专占14.1%,本科占55.2%,研究生占29.4%;专业背景,理工占49.4%,人文占7.1%,经管占32.4%,医学占1.2%,其他占10%;职务,高管占10.6%,中层主管占20%,员工占69.4%;岗位,生产服务占14.7%,销售占8.8%,技术占31.8%,财务占8.2%,管理占20.6%,其他占15.9%;企业性质,国企占44.1%,民企占20%,事业单位占10%,外企占19.4%,其他占6.5%;对所在企业了解程度,基本了解占62.9%,比较了解占22.9%,非常了解占14.1%。

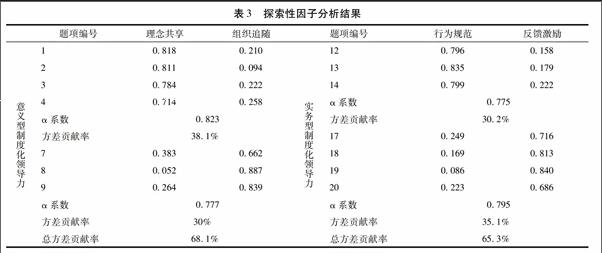

用AMOS分别对意义型和实务型制度化领导力量表进行验证性因子分析,结果显示2个量表数据与模型拟合均较好,各因子载荷均在0.71以上,且各项指标均满足要求(详细见表4和表5),说明意义型与实务型制度化领导力量表的结构维度是稳定的。

2.4 信度和效度检验

2.4.1 信度检验

意义型制度化领导力量表每个题项的因子载荷在0.662到0.887之间,均高于0.5的可接受水平,两个维度对应的一致性系数(0.823、0.777)均大于0.7,基于验证性因子分析的复合信度(CR)值(0.913、0.818)也全部大于0.7,且各维度测量题项的因子载荷均显著,说明量表信度较好。

实务型制度化领导力量表每个题项的因子载荷在0.686到0.840之间,均高于0.5的可接受水平,两个维度对应的一致性系数(0.775、0.795)均大于0.7,基于验证性因子分析的复合信度值(0.835、0.893)也全部大于0.7,且各维度测量题项的因子载荷均显著,说明量表信度较好。

2.4.2 内容效度

量表的内容效度指测量题项对待测构建取样的适当程度,要想具备较好的内容效度需要满足:①确定好内容范围并使测量题项均在范围内;②测量项目应是待测概念的代表性样本[13]。2个量表的开发过程严格遵循规范步骤[12,14],所有题项均改编自成熟的已有量表或基于质性研究编写[11],且邀请专家评估了初始题项与被测量概念之间的一致性,并以定量方法检验了项目的适合度。因此,最终量表应当能够很好地反映被测量构建的结构和内涵,内容效度良好。

2.4.3 构念效度

构念效度指检测能够测量出理论的特质或概念的程度,分为收敛和区分效度[13]。驗证性因子分析表明:①意义型制度化领导力测量量表各个测量题项的标准化载荷均大于0.71,各因子的平均抽取变异(AVE)均大于0.5,说明量表具有良好的聚合效度,各因子AVE算术平方根大于与其他因子的相关系数,说明量表具有良好的区分效度;②实务型制度化领导力测量量表各个测量题项的标准化载荷均大于0.71,各因子AVE均大于0.5,说明量表具有良好的聚合效度,各因子AVE算术平方根大于与其他因子的相关系数,说明量表具有良好的区分效度。

3 结论与展望

本文在质性研究组织制度化领导力结构和内涵的基础上,通过测量题项编写、项目分析与检验、探索性因子分析等开发了意义型和实务型制度化领导力的测量量表,同时通过验证性因子分析对量表的信度和效度进行了测试和检验。其中意义型制度化领导力量表包含理念共享(4个条目)和组织追随(3个条目),实务型制度化领导力量表包含行为规范(3个条目)和反馈激励(4个条目),探索性和验证性因子分析结果表明两个量表均有良好的信度和效度。

本文表明组织制度化领导力是一个存在类型区分的异质性概念,两种类型组织制度化领导力量表的开发从测量角度对比和区分了两种类型的制度化领导力,深化了学者们对概念本身的理解;其次,本文开发的两个量表具有良好的信度和效度,为验证不同类型组织制度化领导力对组织的影响机理打下了测量基础,有利于进一步深化相关研究。

本研究局限主要有两点:一是文献梳理可能遗漏组织制度化领导力研究领域的一些相关文献,部分定义和测量工具未能被本文所借鉴,新开发量表的测量题项有可能偏少,实证样本量虽然满足基本要求但相对较少,量表的信度和效度可能还需要接受进一步的检验。因此,未来应当采取其他样本数据对新开发量表进行进一步的检验和修正。二是通过质性研究,本文虽然提出意义型制度化领导力与实务型制度化领导力对组织的影响机制不同,并分别开发了两种类型组织制度化领导力的测量量表,但本文尚未对此进行进一步的深入探索和验证,未来研究可以基于本研究开发的测量量表,进一步探索和验证两种组织制度化领导力对组织影响机制的异同,从而深化制度化领导力研究。

参考文献:

[1]李鹏飞, 葛京, 席酉民. 制度领导研究的必要性与关键点[J]. 软科学, 2016, 30 (3).

[2]Currie G, Lockett A, Suhomlinova O. Leadership and Institutional Change in the Public Sector [J]. Leadership Quarterly, 2009, 20 (5): 664-679.

[3]Pasternack BA, Williams TD, Anderson PF. Beyond the Cult of the CEO: Building Institutional Leadership[J]. Strategy and Business, 2001, 22 (1): 69-79.

[4]Kivipld K. Organizational Leadership Capability and Its Evaluation Based on the Example of Estonian Service Organizations[D]. Estonia: Tartu University, 2011.

[5]Selznick P. Leadership in Administration: A Sociological Interpretation[M]. London: Univ of California Pr, 1984.

[6]Washington M, Boal K B, Davis J N. Institutional leadership: Past, Present and Future[A]. Greenwood R,et al. The Sage Handbook of Organizational Institutionalism[C]. Los Angeles : Sage, 2008. 721-735.

[7]Kraatz M S. Leadership as Institutional Work[A]. Lawrence T B, et al. Institutional Work[C]. New York: Cambridge University Pre, 2009. 59-91.

[8]詹姆斯·柯林斯. 基业长青[M]. 北京: 中心出版社, 2009.

[9]李鹏飞, 席酉民, 韩巍. 和谐管理理论视角下战略领导力分析[J]. 管理学报, 2013, 10 (1): 1-11.

[10]Scott WR. Institutions and Organizations. Ideas, Interests and Identities[M]. California: Sage, 2014.

[11]张钢, 岑杰. 团队时间心智模型:内涵拓展与量表开发[J]. 管理学报, 2014, 11 (6): 844-851.

[12]吴明隆. 结构方程模型——AMOS的操作与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010.

[13]吴志平, 陈福添. 中国文化情境下团队心理安全气氛的量表开发[J]. 管理学报, 2011, 08 (1): 73-80.

[14]陈晓萍, 徐淑英, 樊景立. 组织与管理研究的实证方法[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

(责任编辑:冉春红)