西南地区农村留守儿童学习现状调查研究

——基于川、滇、黔、渝四省市的实证分析

2017-03-29汪建华

汪建华,刘 恬

(西南大学 教育学部,重庆 400715)

西南地区农村留守儿童学习现状调查研究

——基于川、滇、黔、渝四省市的实证分析

汪建华,刘 恬

(西南大学 教育学部,重庆 400715)

通过对西南地区四省市(四川、云南、贵州、重庆)20所农村学校1,822名留守儿童学习现状的调查研究发现:第一,留守儿童总体学习状况良好,处于中等水平;第二,留守儿童总体学习水平女生显著高于男生;第三,留守儿童总体学习水平的年级差异显著,学生总体学习水平及其各维度整体呈现向右倾斜的“W”型递减趋势;第四,就近入学的留守儿童学习总体水平显著高于择校的留守儿童,走读的留守儿童学习总体水平及各个维度的水平均显著高于住校的留守儿童;第五,父母对留守儿童学习情况的了解程度在留守儿童总体学习水平及各个维度水平上均存在显著性差异,留守儿童感知到的父母对其学习情况的了解程度与留守儿童自身学习水平存在显著的线性关系。为此,需要多方联动,着力提升留守儿童学习管理水平;因材施教,注重提升留守男童的学习水平;对症下药,把握留守儿童学习水平的年级变化趋势;多措并举,增强留守儿童的学习适应能力;以情育人,加强父母与留守儿童的沟通与交流。

留守儿童;学习现状;问题;对策

留守儿童是指父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人。*参见2016年2月14日国务院印发的《关于加强农村留守儿童关爱保护的意见》。随着我国经济社会的快速发展、城镇化进程的持续推进,一些农村劳动力为改善家庭经济状况,走上外出务工、创业的道路,但由于受工作不稳定、教育、居住等客观条件的限制,其未成年子女大多留在家乡交由他人监护照料,从而导致大量农村留守儿童出现。父母监护教育角色的缺失,对留守儿童的全面健康成长造成了诸多不良影响,不少留守儿童产生心理健康问题和极端行为,甚至遭受意外伤害和不法侵害。除此之外,留守儿童的学习问题也日益成为社会关注的焦点。学好了,没人夸,学坏了,无人骂,再加上新“读书无用论”的影响,使其对学习抱着一种无所谓的态度。孩子的精力不放在学习上,自然就要在其它方面加以消耗,于是其行为开始出现偏差。这些问题严重影响儿童的健康成长,引起各方高度关注。本研究从实证的角度考察西南地区农村留守儿童的学习状况,分析其学习过程中的突出问题,探索解决农村留守儿童学习问题的有效路径,以期促进农村留守儿童学习水平的提高。

一、研究设计与实施

(一)研究对象

本研究以西南地区农村留守儿童为调查对象*本次调研的对象主要是4-9年级的农村留守儿童。,对四川、云南、贵州、重庆四省市的20所农村学校展开调查,共发放问卷2,000份,回收有效问卷1,822份,有效回收率为91.1%。其中,被调查学生中男生878人,女生944人;4-9年级学生分别为:127人、398人、490人、280人、354人、173人。

(二)研究工具

本研究采用自编的《我国西南地区农村学生学习现状调查问卷》,问卷包括学习认知、学习态度、学生方法、学习管理四个维度,共29个题项,采用李克特(Likert)五点量表计分方式,范围从“完全不符合”到“完全符合”分别计为1-5分,被调查对象在各项指标维度上的得分越高,说明水平越高。问卷回收后,使用SPSS19.0进行数据统计与分析。

(三)问卷的信效度

1.信度

信度代表着问卷的可靠性和稳定性。通过Cronbach’s Alpha系数进行信度分析,检验问卷的内部一致性、可靠性和稳定性。通过检验,整个问卷的内部一致性系数为0.841,说明问卷的信度良好。

2.效度

(1)内容效度

问卷的内容效度主要通过规范和严谨的研究程序来加以保证。首先,问卷理论结构的确立是建立在分析已有文献和借鉴国内外已有研究成果的基础之上。其次,问卷题项的编制参考了相关量表和开放式问卷的调查结果。再次,问卷初步成型后,邀请相关专家对问卷进行鉴别和审定,并选取3所学校进行了预测。最后,在充分吸纳专家建议并结合预测结果的基础上,重新修订问卷,最终形成共29个题项的调查问卷。通过一系列规范的程序,保证了问卷的准确性、针对性和有效性,使得问卷具有良好的内容效度。

(2)结构效度

问卷的结构效度可以通过计算相关系数的方法得到检验。通过相关因素分析,发现问卷各个维度之间的相关系数在0.60-0.72之间,表明各维度之间呈现中度相关。各维度与总体量表之间的相关系数在0.66-0.82之间,呈高度相关。不难看出,各维度与总量表之间的相关系数高于各维度之间的相关系数,说明各个维度之间既有一定的独立性,又可以归属于一个更高的维度,问卷内容能够较好地反映所要调查的内容,结构效度良好。

二、调查结果与分析

(一)西南地区农村留守儿童学习水平的整体分析

本研究对西南地区农村留守儿童总体学习水平及学习认知、学习方法、学习态度、学习管理四个维度水平的均值进行了比较分析,从而在整体上考察留守儿童学习水平。(见表1)

表1 留守儿童学习水平的整体分析

从表1可以看出,西南地区农村留守儿童总体学习水平均值为3.53,各子维度的均值间于3.32-3.79,表明留守儿童总体学习水平处于中等。同时,在各维度水平上,学习认知、学习方法、学习态度、学习管理的均值分别是3.79、3.58、3.41、3.32,呈现出从高到低、依次递减的趋势。其中,学习认知得分最高,表明留守儿童能够认同学习这一行为,并能较准确地理解学习的目的与意义;学习方法得分略高于总体学习水平均值,表明留守儿童在学习过程中能采用比较恰当的学习方法与策略。然而,学习态度和学习管理的均值则低于总体水平,且学习管理均值得分最低。表明留守儿童的学习态度不够端正,且不能在学习计划制定、时间分配、策略应用等方面进行有效管理。

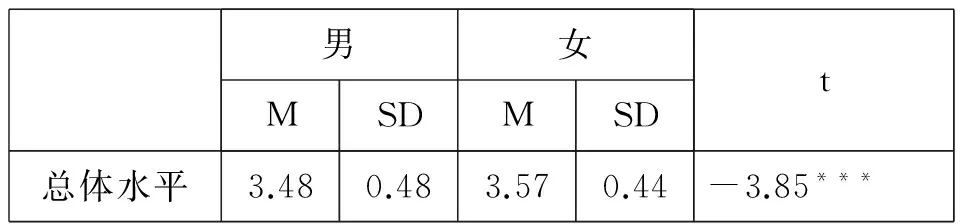

(二)西南地区农村留守儿童学习水平的性别差异

为了分析留守儿童学习水平在性别上是否存在差异,本研究以留守儿童性别为自变量,以留守儿童学习的总体水平、学习认知、学习方法、学习态度以及学习管理水平为因变量,对留守儿童的总体学习水平及四个维度进行了独立样本t检验。(见表2)

表2 留守儿童学习水平的性别差异分析

学习认知3.770.543.810.47-1.77学习方法3.530.763.630.69-3.15**学习态度3.350.693.460.69-3.62***学习管理3.280.513.350.50-2.73**

(注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,下同。)

由表2可知,总体而言,留守儿童学习水平在性别上存在着非常显著的差异(t=-3.85,p<0.001),女生学习水平显著高于男生。在学习方法(t=-3.15,p<0.01)、学习态度(t=-3.62,p<0.001)、学习管理维度(t=-2.73,p<0.01)上,不同性别留守儿童也存在显著差异,女生相对男生更有显著性优势。出现这种状况的原因可能在于这一年龄阶段的儿童,女生生理和心理发育速度快于男生,在情感、心态、思维上女生比男生更稳定,这使得女生能采取有效的方法、积极的态度和良好的管理方式去应对学习。然而,在学习认知维度上,不同性别留守儿童差异不显著。其原因可能在于留守儿童的家庭大多对其学习都抱有很高期望。农村许多家庭的父母迫于经济压力外出务工养家,他们更希望孩子能够通过读书跳出“龙门”来摆脱贫困。因此,对留守儿童而言,尽管父母不在身边陪伴自己,但他们都对学习的目的、意义有明确认识,所以男女留守儿童对学习都有良好的认知。

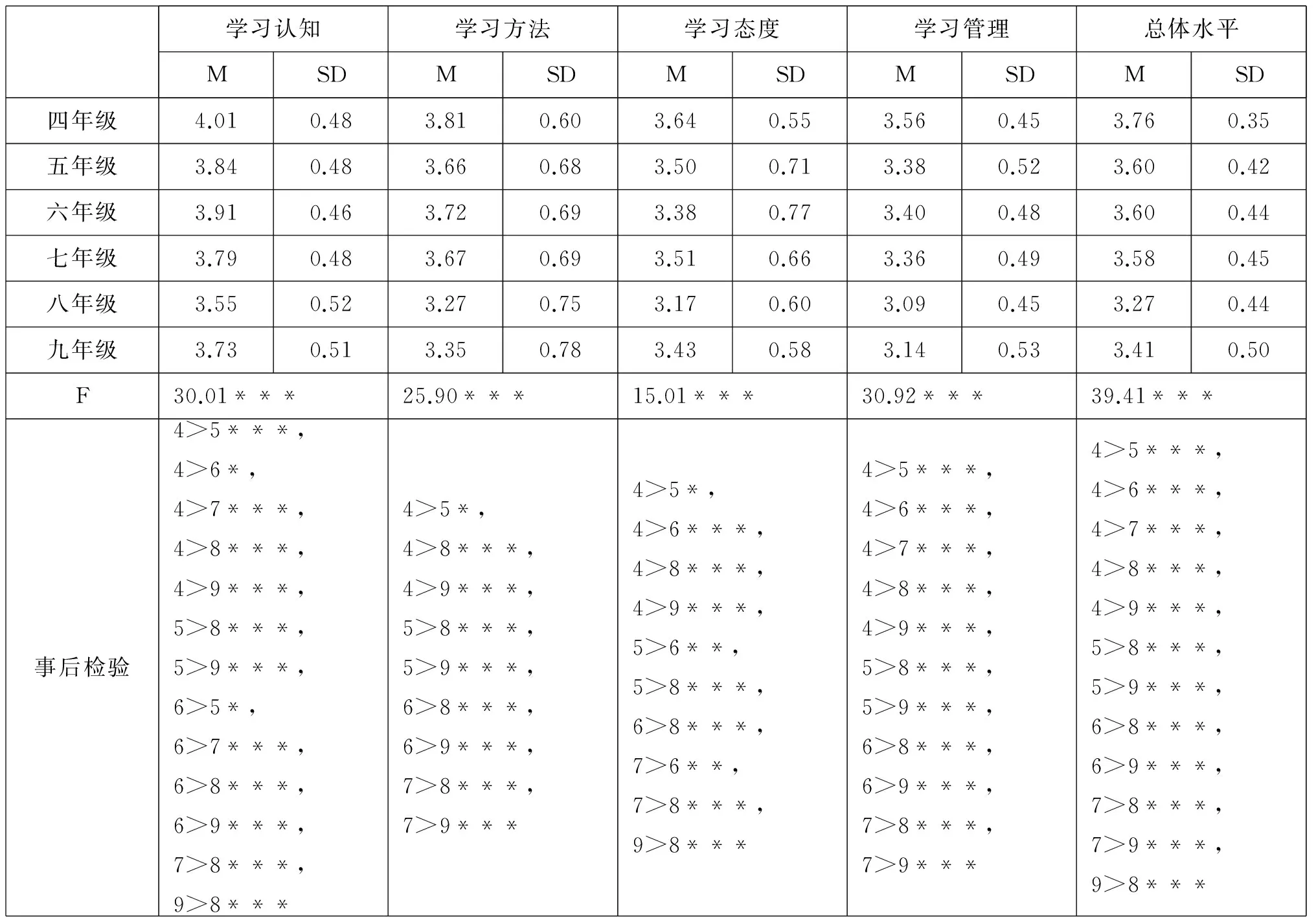

(三)西南地区农村留守儿童学习水平的年级差异

为考察西南地区农村留守儿童学习水平在年级上的差异,我们以年级为自变量,以学习的总体水平和四个维度为因变量,对其总体学习水平及各维度水平进行了单因素方差分析与事后检验。(见表3和图1)

表3 留守儿童学习水平的年级差异分析

(注:4、5、6、7、8、9分别表示四年级、五年级、六年级、七年级、八年级、九年级。)

表3的数据表明,从总体来看,留守儿童学习水平存在着非常显著的年级差异(F=39.41,p<0.001)。进一步事后检验可见,小学四年级学习水平显著高于其他各年级,五、六年级留守儿童均值都显著高于初中八、九年级,而小学高年级(五、六年级)与初中低年级(七年级)留守儿童均值得分差异不显著。就各子维度而言,学习认知(F=30.01,p<0.001)、学习方法(F=25.90,p<0.001)、学习态度(F=15.01,p<0.001)、学习管理(F=30.91,p<0.001)上的年级差异也非常显著。进一步事后检验可得,在学习认知维度上,四年级留守儿童均值显著高于其他各年级,八年级留守儿童均值最低;且小学高年级(五、六年级)均值显著高于初中阶段留守儿童;在学习方法与学习态度维度上,八年级留守儿童均值显著低于其他各年级(除学习方法维度上,八年级与九年级差异不显著);在学习管理维度上,四年级留守儿童均值得分最高,显著优于其他各年级,八年级留守儿童均值显著低于其他各年级(九年级除外),初中阶段七年级留守儿童均值得分显著高于八、九年级。

从图1可以较为直观地看出不同年级留守儿童总体学习水平及各维度得分情况与变化趋势。就学段而言,小学阶段四至六年级变化幅度较小,趋于平缓;中学阶段变化幅度较大,呈“V”字型变化趋势,七年级最高,八年级最低,九年级有所上升。

图1 不同年级留守儿童学习水平变化趋势图

整体而言,西南地区农村留守儿童的总体学习水平及各维度学习水平随年级增长逐步下滑,大体呈向右倾斜的“W”型变化趋势。具体而言:四年级最高,五年级逐步下降,六年级小幅提升后七年级又开始下滑,八年级跌至最低,而后九年级有小幅度回升。究其原因:其一,可能是留守儿童中、小学段教学衔接问题所致。小学阶段学科数量少、课程难度小、毫无升学压力,留守儿童能够较为轻松愉快地学习,学习水平也较高。中学阶段七年级开始,随着学科数目增多,课程难度加大,学习任务逐渐加重,留守儿童的学习水平也逐步下滑;尤其在八年级增加理化学科后,留守儿童在缺乏父母身心慰藉的同时兼具升学压力,情绪急躁,动力不足,学习水平也跌至谷底。随后步入九年级,思想与心理进一步成熟,一部分留守儿童开始鼓足干劲,备战中考,学习水平也有了明显提升。其二,小学阶段的学生年龄相对较小,比较容易接受学校与家庭的教育和管理,因而小学阶段各项学习指标变化幅度不大;从小学刚进入初中,随着年龄的增长,叛逆心理也越来越甚,更容易受到外界的不良影响,加上部分学生由于家长在外地务工疏于管教,因而从七年级开始学生的各项学习指标呈现急剧下降趋势,到八年级达到最低水平。其三,小学与中学教学环境、教学方式、教师风格的差异也可能导致留守儿童学习的不适应。由此可以看出,要实现留守儿童中小学段平稳过渡、有效衔接,提升其学习适应能力至关重要。

(四)西南地区农村留守儿童学习水平的就读方式差异

众所周知,区域内教育资源分布不均是影响我国基础教育事业发展的一大难题,“择校热”也应运而生。那么择校与就近这两种就学方式的差异是否会影响到学生的学习水平呢?对此,我们进行了分析,结果如表4所示。

表4 留守儿童学习水平的就学方式差异分析

表4的数据显示,不同就学方式的留守儿童的总体学习水平存在着非常显著的差异(t=3.80,p<0.001),就近入学的留守儿童总体学习水平均值(M=3.55)显著高于择校的留守儿童(M=3.46)。就各维度而言,在学习方法(t=2.09,p<0.05)、学习态度(t=3.89,p<0.001)、学习管理(t=3.34,p<0.001)水平上的差异也很显著,就近入学的留守儿童在学习方法、学习态度、学习管理维度上的均值都显著高于择校的留守儿童;而在学习认知水平上的差异则不显著。不论就近入学或择校,各维度均值都呈现出由学习认知、学习方法、学习态度、学习管理从高到低,层层递减的变化趋势。(见图2)

图2 不同就学方式留守儿童在各维度水平上的发展趋势

总体而言,就近入学的留守儿童学习水平明显高于择校的留守儿童。究其原因:一是处于中小学的儿童,对家庭和亲情的依恋心理比较重。就近入学的留守儿童一定程度上距离他们的家庭较近,相对来说能够弥补其对亲情的依恋,使得他们在心理上不至于太过孤独,相对健康的心理状态对其学习有促进作用;加之就近入学,其监护人对其监督与教育相对来说更加方便。二是就学方式的改变导致了留守儿童学习生活的不适应。具体而言,农村留守儿童择校就意味着寄宿。正处于中小学阶段的儿童身心发展趋于半成熟,在新环境下他们并不具备很强的自理、自立、自控与自我管理能力,这些都有可能成为影响其学习水平的内部动因。同时,择校导致了留守儿童学习环境的不同,教学方式、学校文化、管理模式等也存在很大的差异,这些差异致使他们不能顺利地适应并融入新的环境与群体。因此,在差异明显的教学环境下,留守儿童学习适应困难这一问题也有可能成为其学习水平较低的影响因素。

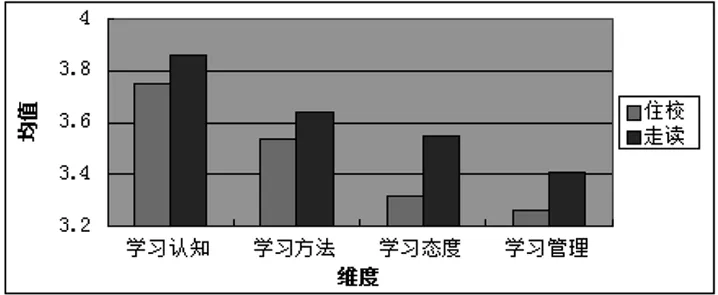

(五)西南地区留守儿童学习水平的住宿差异

为了探究留守儿童的学习水平是否受其住宿差异的影响,我们以留守儿童的住宿条件为自变量,以留守儿童总体学习水平及各维度学习水平为因变量,进行了独立样本t检验。(见表5)

表5 留守儿童学习水平的住宿差异分析

如表5所示,不同住宿方式的留守儿童的总体学习水平存在着非常显著性的差异(t=-6.73,p<0.001),就各个维度而言,不同住宿方式的留守儿童学习水平在学习认知(t=-4.29,p<0.001)、学习方法(t=-2.84,p<0.01)、学习态度(t=-7.23,p<0.001)、学习管理(t=-6.18,p<0.001)水平上也存在显著性差异,且选择走读的留守儿童总体学习水平均值及各维度水平均值显著高于住校的留守儿童。

图3 不同住宿方式的留守儿童学习水平发展趋势图

图3反映了不同住宿方式留守儿童的学习水平在各维度上的发展趋势。不难发现,无论在学习认知、学习方法、学习态度、学习管理层面上,选择走读的留守儿童均值都高于住校的留守儿童。这可能是留守儿童缺乏有效的自我监控与自我管理能力所致。对于走读的留守儿童来讲,除了学校教师管理外,监护人的每日约束与监督对其学习水平在某种程度上也有一定影响。反观住校的留守儿童,除了周末回家,其余时刻他们都处于一种放养状态,自我管理与自我约束对处于青春懵懂时期的青少年来说是极为艰难的。

另外,我们还可以看出,无论住校或走读,留守儿童在学习认知、学习方法、学习态度、学习管理维度上的表现水平呈现出依次递减的发展趋势,其中学习认知均值(M=3.75,SD=0.51)最高,而学习管理均值(M=3.26,SD=0.49)最低。出现这种情况可能的解释是随着年级增长,学习科目和学习内容的增多,留守儿童并没有找到适合自身的学习方法和学习策略,加之自身心智能力发展不成熟,他们也并不能进行更高层次的学习管理行为。

(六)西南地区留守儿童学习水平在其他方面的差异比较

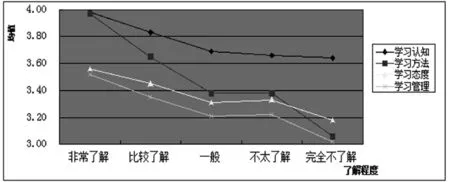

1.留守儿童学习水平在父母了解其学习情况程度上的差异

为了探究父母对留守儿童学习情况了解程度是否在留守儿童学习水平存在差异性,本研究以父母对留守儿童学习情况的了解程度为自变量,以留守儿童总体学习水平及各位维度水平为因变量,进行了单因素差异分析与事后检验。(见表6及图4)

图4 父母对留守儿童学习情况了解程度差异 在各个维度上的表现水平及变化趋势表6 父母对留守儿童学习情况了解程度的差异分析

学习认知学习方法学习态度学习管理总体水平MSDMSDMSDMSDMSD非常了解3.980.503.970.673.560.773.520.533.760.45比较了解3.830.473.650.653.450.693.350.463.570.42一般3.690.513.380.733.310.623.210.503.400.45不太了解3.660.483.380.703.330.663.220.533.400.44完全不了解3.640.593.061.033.180.763.020.603.220.59F23.35***48.50***9.57***26.99***45.18***事后检验1>2***,1>3***,1>4***,1>5***,2>3***,2>4***,2>5*1>2***,1>3***,1>4***,1>5***,2>3***,2>4***,2>5***,3>5*,4>5*1>2*,1>3***,1>4***,1>5**,2>3***,2>4*,2>5*1>2***,1>3***,1>4***,1>5***,2>3***,2>4***,2>5***,3>5*,4>5*1>2***,1>3***,1>4***,1>5***,2>3***,2>4***,2>5***,3>5*,4>5*

(注:1表示非常了解,2表示比较了解,3表示一般,4表示不太了解,5表完全不了解。)

从表6可以看出,父母对留守儿童学习情况的了解程度在留守儿童总体学习水平上存在显著性差异(F=45.18,p<0.001),就各子维度而言,在学习认知(F=23.35,p<0.001)、学习方法(F=48.50,p<0.001)、学习态度(F=9.57,p<0.001)、学习管理(F=26.99,

p<0.001)水平上也存在着显著的程度差异。经事后检验,“非常了解”、“比较了解”程度上的留守儿童总体学习水平均值与各维度学习水平均值都显著高于其他各个程度。

从图4可以看出父母对留守儿童学习情况了解程度差异在各维度水平上的发展走势。学习认知在不同程度的了解水平上均值最高,其次是学习方法、学习态度,排名最后的是学习管理。就了解程度而言,父母对其学习情况了解程度越深(非常了解、比较了解)的留守儿童学习水平显著优于了解程度浅(不太了解、完全不了解)的留守儿童。随着父母对留守儿童学习情况的了解程度由深到浅、层层递进发展,留守儿童学习水平无论在整体上抑或各个维度上都呈现出逐渐下降的趋势。换言之,父母对留守儿童学习情况的了解程度与留守儿童学习水平存在着正相关关系。出现这种状况,可能的解释是家庭教育对留守儿童生理心理的影响。已有研究表明长期的亲子关系分离导致的留守儿童教育、成长方面出现的不良表现传递并体现在学业表现上。*张显宏:《农村留守儿童教育状况的实证分析——基于学习成绩的视角》,《中国青年研究》2009年第6期,第60-64页。长期与父母分离很大程度上意味着留守儿童家庭教育的缺失。与此同时,生理和心理的需要得不到满足,往往会出现消极情绪和不良人格,在学业上通常表现为厌学、逃学或学习成绩处于低下水平。因此,父母加强与留守儿童的沟通交流,抽空陪伴孩子,无论对其身心或学业都是至关重要的。

2.留守儿童感知到的父母对自己学习情况的了解程度对其学习水平的影响

为了探究留守儿童感知到的父母对自身学习情况的了解是否对其自身学习水平存在一定的影响,本研究对数据进行了回归分析。以留守儿童感知到的父母对自己学习情况的了解为自变量,以留守儿童自身学习水平为因变量,建立线性回归模型并对回归系数进行了显著性检验(t检验),其结果如表7所示。

表7 留守儿童感知到的父母对其学习情况的了解程度与其自身学习水平的线性回归分析

就总体水平而言,留守儿童感知到的父母对其学习情况的了解程度与留守儿童自身学习水平存在显著的线性关系(β=-0.284,t=-12.623,p<0.001)。同时,留守儿童感知到的父母对自己学习情况的了解与自身学习认知(t=-9.201,p<0.001)、学习方法(t=-13.056,p<0.001)、学习态度(t=-5.748,

p<0.001)、学习管理(t=-9.664,p<0.001)水平也存在显著的线性关系。从标准化回归系数来看,留守儿童感知到的父母对自身学习情况的了解对自身学习水平影响的五个方面中,影响较大的是学习方法(∣β∣=0.293),其次是学习管理(∣β∣=0.221)、学习认知(∣β∣=0.211)、学习态度(∣β∣=

0.134)。这说明留守儿童感知到的父母对自己学习情况的了解对自身学习水平有直接影响。

三、研究结论与建议

(一)研究结论

基于对西南地区农村留守儿童学习现状的调查分析,可以得出如下结论:

第一,西南地区农村留守儿童总体学习状况良好,处于中等水平;在各项子维度中,留守儿童的学习认知水平最高,学习管理水平相对较低。

第二,西南地区农村留守儿童总体学习水平的性别差异显著,女生学习水平显著高于男生。在各个子维度上,女生在学习态度、学习方法、学习管理水平方面均显著高于男生。

第三,西南地区农村留守儿童总体学习水平的年级差异显著,其中,四年级最高,八年级最低。学生总体学习水平及其各维度整体呈现向右倾斜的“W”型递减趋势。具体表现为:在小学阶段,变化趋势相对平缓,“V”型趋势不明显;在初中阶段呈现明显的“V”型变化趋势。

第四,就近入学的留守儿童学习总体水平显著高于择校的留守儿童。在学习态度、学习方法、学习管理水平方面就近入学的留守儿童显著高于择校的留守儿童。走读的留守儿童学习总体水平及各个维度的水平均显著高于住校的留守儿童。

第五,父母对留守儿童学习情况的了解程度在留守儿童总体学习水平及各个维度水平上均存在显著性差异。父母对留守儿童学习情况的了解程度与留守儿童学习水平存在着正相关关系,即父母对留守儿童学习情况越了解,留守儿童的学习水平越高;留守儿童感知到的父母对其学习情况的了解程度与留守儿童自身学习水平存在显著的线性关系,即留守儿童感知到的父母对自己学习情况的了解对自身学习水平有直接影响。

(二)对策建议

根据调查研究的结果,结合西南地区教育的实际情况,我们认为可采取如下措施提升留守儿童的学习水平。

1.多方联动,着力提升留守儿童学习管理水平

儿童时期是一个人知识积累和身心发展的关键时期,在这一时期,家庭、学校和社会发挥着极其重要的作用。但对于留守儿童来说,由于家庭的不完整、父母在家庭功能中缺位,农村学校教育管理的不健全以及农村基层组织功能的弱化使得农村留守儿童的健康成长受到严重影响。*辜胜阻、易善策、李华:《城镇化进程中农村留守儿童问题及对策》,《教育研究》2011年第9期,第29-33页。从调查结果的分析来看,西南农村地区留守儿童的学习管理水平相对较低。针对这一问题,家庭、学校、社会应联合行动,承担起各自应尽的责任。首先,父母及留守儿童的其他监护人要改变对留守儿童“养而不教”、“养而不管”的现象。由于父母长期不在身边,留守儿童“隔代教育”比较普遍,调查表明,74.96%和84.2%的留守儿童祖辈只有小学及以下文化程度*全国妇联课题组:《全国农村留守儿童状况研究报告》,《农村留守儿童工作信息》2008年第4期。,没有能力给予留守儿童学习上的辅导,加之祖辈对儿童的“溺爱”,留守儿童几乎处于一种无人监管的“放养”状态。其次,加强学校对留守儿童的日常教育和管理。一是要安排教师全天值班。维持班级正常的学习环境,保证留守儿童学习生活正常进行。二是要建立陪护制度。保证学生夜间住宿安全,尤其应对寄宿制学校的留守儿童加强监护管理。再次,构建由基层党组织领导的留守儿童监护人积极参与的村落留守儿童关爱保护体系,加强对留守儿童监护人的教育和培训,定期组织活动,形成一种群防群联的动态机制,切实加强对留守儿童的教育和监护。由于基层很少或没有相关的少年儿童的社区教育组织,使得农村少年儿童的教育与成长发展在社区教育中尚处于空白*吴霓:《农村留守儿童问题调研报告》,《教育研究》2004年第10期,第15-18页。,因此加强基层留守儿童关爱保护体系建设势在必行。最后,教师要向留守儿童传授一些加强学习管理的策略和方法。各方合作,促进留守儿童学习管理水平的提升。

2.因材施教,注重提升留守男童的学习水平

关于男生学业落后问题已引起不少学者关注。有关研究表明:从小学、中学到大学,我国学校男生的学业表现均明显落后于女生。*李文道、孙云晓:《我国男生“学业落后”的现状、成因与思考》,《教育研究》2012年第9期,第38-43页。2010年,有学者提出“男孩危机”、“拯救男孩”等观点*孙云晓等:《拯救男孩》,北京:作家出版社,2010年,第1页。,引发社会各界广泛关注。继而,支持者与反对者针对“男孩危机”的观点展开激烈的争论。留守男童学习水平落后于留守女童:一是生理、心理原因。中小学阶段男生的生理、心理发育水平都落后于女生,生理、心理发展上的落后,导致男生的自制力、言语能力等都相对弱于女生。因而,男生往往自制力差,注意力不易集中,女生往往表现得听话、懂事,学业表现比男生好。二是教师的教学方式问题,乡村学校较多的“灌输式”教学方式往往不利于男生的学习。男生更倾向于动手实验和操作的学习方式,女生更倾向于文字及语言类的学习方式。*郑新蓉、韦小满:《我国中小学生学习与发展的性别差异的调查分析》,《现代中小学教育》2000年第5期,第29-31页。因而,灌输式的教育教学方式往往使得女生更容易适应和接受。因此,在教育过程中,首先要承认男生和女生在生理和心理发育上的差异,采取一种平和的心态对待男生,不要苛求他们。其次,要适当鼓励男生,宽严相济,注重对男生的教育和引导。再次,要转变教育教学方式,适当开展一些探究和动手操作的课堂教学活动,让男生体验课堂上的成功。

3.对症下药,把握留守儿童学习水平的年级变化趋势

根据留守儿童学习水平的年级变化趋势,可以采取有针对性的措施,预防和减少不良现象的发生。首先,从四年级到七年级,要采取措施促使学习水平稳中有升。这一阶段的学生年龄较小,相对比较容易教育和管理,家长和学校要担负起各自的责任,注重对孩子的教育和引导,使其养成良好的习惯。其次,重点关注七年级学生学习情况。留守儿童的学习水平从七年级骤然下降,因而,在七年级要做好各方面工作,学校要加强监督,同时提升学校教育教学水平;家长要配合学校做好相应工作;地方政府要加强校园周边环境的治理,杜绝不良环境对学生的影响,从而稳住学生学习水平,减缓或制止学习水平骤降的趋势。再次,重点关注八年级学生学习状况,创造条件,为学生学习水平的提升提供多方面保障。从八年级开始,学生学习水平骤然上升,因而,家庭、学校和政府应重视发掘学生学习水平提升的内在驱动力,充分利用时机,提供多重保障,最大限度地助推学生学习水平的提升。

4.多措并举,增强留守儿童的学习适应能力

调查结果显示,走读的留守儿童学习水平显著高于住校的留守儿童,就近入学的留守儿童学习水平显著高于择校的留守儿童。一般而言,走读的学生不会选择住校,他们大多是就近入学;而那些择校的学生或者离学校较远的学生大多会选择住校,留守儿童由于特殊的原因,往往更是如此。择校和住校也就意味着这些学生要面对并适应新的学习和生活环境。但事实上,由于这一阶段的学生年龄较小,身心各方面都还不成熟,对于新环境的适应能力很弱。加之大多数寄宿制学校的住宿、饮食、卫生、安全条件不理想,更是加剧了留守儿童心理上的排斥。种种原因组合在一起,便形成了择校和住校的留守儿童学习水平偏低的现象。因此,增强留守儿童对新环境的适应能力,首先必须要加强寄宿制学校的硬件和软件建设。农村寄宿制学校除自身的学校教育职能之外,还承担着留守儿童家庭教育与社会教育的职能,肩负着教学和管理学生生活的双重任务*范先佐、郭清扬:《农村留守儿童教育问题的回顾与反思》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2015第1期,第55-64页。,因此,要着力改善住宿条件,配齐配足生活教师和医护人员。加强校园文化和教师文化建设,营造和谐向上的文化氛围,从而充分发挥文化的濡化和浸润功能。*李森、崔友兴:《新型城镇化进程中乡村教师专业发展现状调查研究》,《教育研究》2015年第7期,第118-127页。其次,加强寄宿制学校的管理,营造一种团结友爱、互助共进的学习和生活氛围。再次,合理保留或还原部分教学点,使得一些偏远地区的学生可以就近入学;保证小学低年级学生尽可能就近入学。

5.以情育人,加强父母与留守儿童的沟通与交流

父母在外只是影响留守儿童学业状况不良的原因之一,不是唯一原因,留守儿童的学习水平较低,是更广泛更深层的各种社会因素交织在一起的结果。*谭深:《中国农村留守儿童研究述评》,《中国社会科学》2011年第1期,第138-150页。尽管父母作为留守儿童的主要监护人在其学习过程中的缺失只是留守儿童学习水平较低的影响因素之一,但研究依然发现,父母对留守儿童的学习情况越了解,留守儿童的学习水平越高;留守儿童越能感知到父母对自己学习情况的了解和关心,其学习水平也越高。因此,非常有必要加强父母与留守儿童的沟通与交流。外出务工人员要与留守未成年子女常联系、多见面,及时了解掌握他们的生活、学习和心理状况,给予更多亲情关爱。父母应经常以电话或网络等形式联系自己的孩子,主动关心和了解他们的学习情况;同时,要以情动人,用一颗心去照亮另一颗心,不要掩饰对孩子的关爱,要让孩子能够感受到父母的爱。

(责任编辑:晏 洁)

A Survey of Left-behind Children’s Academic Performance in Rural Areas of Southwest China——Based on an Empirical Analysis of Sichuan, Yunnan, Guizhou and Chongqing

WANG Jian-hua, LIU Tian

(FacultyofEducation,SouthwestUniversity,Chongqing400715,China)

Through a survey of left-behind students’ academic performance in 20 rural schools in the four provinces, there are five implications to be unfolded, as is found, firstly, the academic performance of left-behind students is at the intermediate level; secondly, gender matters much for female students perform academically better than male ones; thirdly, grade also matters in that the general academic performance of left-behind children reveals a trend of an visual 'W'; fourthly, the overall learning level of left-behind children enrolled in nearby schools is significantly higher than that of school-selecting left-behind children, while the overall learning level and various dimensions of day students are clearly higher than those of students in residence; fifthly, the cognition of the parents is proportional to the level of left-behind children and various dimensions in their overall level of learning, for there is a significant link between left-behind children and their parents’ awareness of their situation. Therefore, many suggestions to address these issues are proposed in this paper. Firstly, concerted efforts must be made among all parties concerned to improve the management of left-behind children’s learning; secondly, pains should be taken to teach left-behind boy students in line with their aptitude so as to enhance their learning level; thirdly, it is necessary to grasp the change trend of learning in left-behind children of different grades; fourthly, measures should be taken to improve the learning adaptability of left-behind children; and finally, efforts must be made to consolidate the communication and exchanges between left behind children and their parents

left-behind children;academic performance;problems; countermeasures

重庆市教育科学规划重点课题“新型城镇化进程中重庆乡村教育现状调查与发展对策研究”(课题批准号:2014-GX-001);重庆市人文社会科学重点研究基地重点项目“中国近现代基础教育历史发展与基础教育综合改革深化研究”(项目批准号:14SKB030)

2016-10-15

汪建华(1989-),男,安徽枞阳人,西南大学教育学部博士研究生,主要从事课程与教学论研究;刘恬(1991-),女,四川洪雅人,西南大学教育学部硕士研究生,主要从事课程与教学论研究。

G455

A

1674-5310(2017)01-0119-09