中国学习者英语时体习得偏误分析:英汉时空差异视角*

2017-03-29华东师范大学北京外国语大学赵朝永北京外国语大学王文斌

华东师范大学/北京外国语大学 赵朝永 北京外国语大学 王文斌

1.引言

“时”(tense)和“体”(aspect)是与语言的时间性密切相关的两个语法范畴,不同的语言往往具有不同的标记方式,并由此构成外语学习的难点之一。“时”是指动作或状态的时间特征,以参照时间(reference point)和说话时刻(utterance point)为参照;“体”则指某个状态的内在时间构成(internal temporal make-up)(Comrie,1976,1985)。英语“时”“体”兼具,且两者相辅相成,形成多种时体组合①tense与aspect分别对应“时”与“体”,但指称二者所共同构成的动词时体标记时,学界存在“时态”“时体”“时制”等术语的混用。本文统一采用“时体”一词,以避免混淆,且在必要时使用“时”信息、“体”信息、“时间”等加以说明和强调。此外,对于英语中的16种时体组合,文本遵循英语教学惯例,沿用一般现在时、现在完成时等叫法。但需注意的是,“现在完成时”中既包含“现在时”信息也包含“完成体”信息,特此说明。(Quirk et al,1972;Leech &Svartvik,1975)。相比而言,汉语则无“时”有“体”②这里所谓的汉语无“时”,是说汉语没有英语那种标记动词时间信息的语法形式,并非说汉语没有表达动词时间信息的途径,两者不可混为一谈。(Li& Thompson,1981:184-237),通常借助词汇、语法关系、语篇及语用策略表达与英语相对应的时体概念,如:

(1)他父亲死了三年了。

(1a)His father has been dead for three years.

(1b)His father died three years ago.

*(1c)His father has died for three years.

(2)我妈妈来看我。

(2a)老师:昨天怎么没去上课?

学生:我妈妈来看我。(过去)

(2b)老师:你怎么不上课?(上课期间学生在校园里被老师看到)

学生:我妈妈来看我(妈妈可能就在旁边)。(现在)

(2c)老师:你请假干什么?

学生:我妈妈来看我。(将来)

(1)的汉语瞬时动词“死”可与表时间段的副词“三年”连用,整句话给人以“现在完成”的感觉。若译为英语,(1a)与(1b)均为可接受译文,前者侧重“完成体”,后者则是“一般过去时”,而(1c)显然存在时体错误。英语中,“die”作为瞬时动词不与表时间段的“for three years”连用。(2)中“我妈妈来看我”这句话,在(2a)、(2b)和(2c)中可分别表达 “过去”“现在”“将来”三种时间信息,但动词“来看”并无任何时体标记的变化。英汉语的这一语际差异,可能会对中国英语学习者构成时体习得障碍。然而,上述分析是基于传统时体理论的阐释,而更为根本的原因需追至英汉语本质差异性。

2.文献回顾

研究表明,母语时体系统对二语时体习得存在显 著 影 响 (Coppieters,1987;Flashner,1989;Bardovi-Harlig,1992,2000 等)。母语为无“时”语言的学习者(如中国人、日本人),其英语二语习得与日耳曼族及罗曼语族等有“时”的学习者存在明显差异 Coppieters(1978:544—573)。此外,Guiora(1983)发现,由于希伯来语与英语之间在时体上的差异性,母语为希伯来语的英语学习者掌握英语过去时存在困难。Hinkel(1992,1997)在时间指代和语篇时间框架内考察中国、日本、朝鲜、越南、印尼、西班牙及阿拉伯国家的英语学习者对英语时体的理解和使用,进一步印证了Coppieters等人的观点。其后,Izquierdo和Collins(2008:350)发现,由于西班牙语与法语的时体标记相似,从而有效促进了西班牙语学习者对法语时体标记的习得。然而,由于法语复合过去时与英语现在完成时的构成相似,母语是法语的英语学习者呈现过度使用英语现在完成时的倾向(Ayoun& Salaberry,2008:583)。上述研究均表明,学习者的母语时体标记若与目标语存在差异,其时体习得会不同程度地受到母语的影响。

鉴于汉语无时有体的现实,中国学习者习得英语时体需要重新定义时间及时间指代(樊长荣、林海,2002:414),因此表现出两种时体误用的倾向,一是把过去时与现在完成时连用;二是将瞬间动词与表示一段时间的状语连用(如上文例1c)。第一种倾向显然是英语动词内部两种不同的“体”信息混淆造成,两者最主要的区别是参照时间不同(Frawley,1992:384);第二种倾向则由语际负迁移造成。熊建国(2003)的研究进一步印证了这一观点,英语的时体形式先于时体意义而被学习者掌握,且学习者的英语水平对时体习得偏误的影响并不显著。由于中国英语学习者缺乏使用英语现在完成时的内部语境,汉语语境知识作为补缺手段介入到习得过程,从而影响到英语现在完成时的习得(邓小涛,2004)。此外,蔡金亭(2004)发现,中国英语学习者倾向于将带“了”标记的汉语句子英译为完成时和过去时,进一步表明母语时体系统对目标语存在显著影响。

总体而言,汉语母语的时体系统对英语时体习得存在明显的负迁移作用。伴随中国英语学习者写作能力的发展,其时体习得没有伴随其他方面语言能力的提高而提高(张雪梅、杨滢滢,2009:137)。近年来,国内学者主要关注现在完成时(顾凯、王同顺,2005;章柏成,2013;张雪梅、杨滢滢,2009等)、一般过去时(蔡金亭,2003,2004;蔡金亭、陈晦,2005等)的习得现状,同时聚焦语法体与情状体间的习得关系(蔡金亭,2002;王剑、蔡金亭,2006)。研究发现,时体习得的使用特征反映了语言使用者在语言习得过程中的使用倾向(文秋芳、王立非,2004),而这种使用倾向极有可能由学习者的母语负迁移所致。

综上所述,国外学者大多关注非课堂教学环境下母语为印欧语的学习者,对母语是汉语的学习者关注较少;国内研究对象虽多为课堂环境下的学习者,但其主要关注语内因素(如动词突显度、情状体、时间副词)及语言习得本身(如形式与语义的习得顺序、时体难易程度顺序等),而对母语与目标语两者之间的语际差异的关注,却相对较少,尤其是对造成这种差异的根本原因尚缺乏深入的剖析;此外,前期研究对现在完成时的关注相对较多,对使用频率、偏误频率更为广泛的一般过去时与一般现在时的探讨却相对少见,而对“现在”“过去”这两大基本时间的错误标记则恰恰可能是反应英、汉时体根本差异的关键之所在。鉴于此,本研究拟突破上述局限,以母语为汉语的高级阶段课堂英语学习者为研究对象,采用定量统计和定性分析相结合的方法,以一般过去时与一般现在时之间的混淆为重点个案,尝试从英汉语时空特质差异性(王文斌,2013a,2013b)角度剖析形成这种差异的原因,以期为我国的英语时体教学提供基于对比语言学的建议。

3.研究设计

3.1 研究问题

现代汉语的时体特征可简要概括为三点:第一,汉语无屈折形态变化,更多依靠广义形态和分析形态表现时体意义;第二,时体意义对时体形式的选择具有灵活性,彼此不一一对应;第三,时意义、体意义可共享一个语法形式,且二者相互纠葛,难以区分。由文献回顾可知,上述三点均可能对中国英语学习者造成时体习得困难。本研究由此提出如下三个相互关联的问题:

第一,中国英语学习者在高级阶段的时体习得偏误有哪些特征?

第二,此类特征与其汉语母语的时体特质之间是否存在语际一致性?

第三,鉴于此,我国英语时体教学该如何克服母语时体的负迁移?

3.2 研究方法与步骤

本研究基于中国英语学习者语料库(CLEC),以 Word Smith 6.0 作为检索工具。具体研究步骤如下:第一步,根据CLEC对时体偏误的标记,检索出全部偏误项,以20为间距,定距抽取出每个阶段的偏误项,以观察其总体特征;第二步,以高级阶段的学习者(st6)为重点个案,重新标注①其时体偏误及偏误类型;第三步,检索出偏误频次最高的时体类型,确定该阶段的重点偏误类型;第四步,分析这类偏误的规律性特征,并确立这种特征是否与学习者母语存在一致性关系,追溯偏误产生的语际因素;第五步,提供基于对比语言学的教学建议。

4.中国英语学习者的时体偏误分析

4.1 中国学习者英语语料库时体偏误统计及案例分析

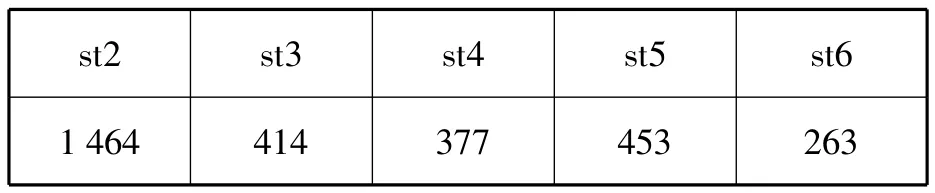

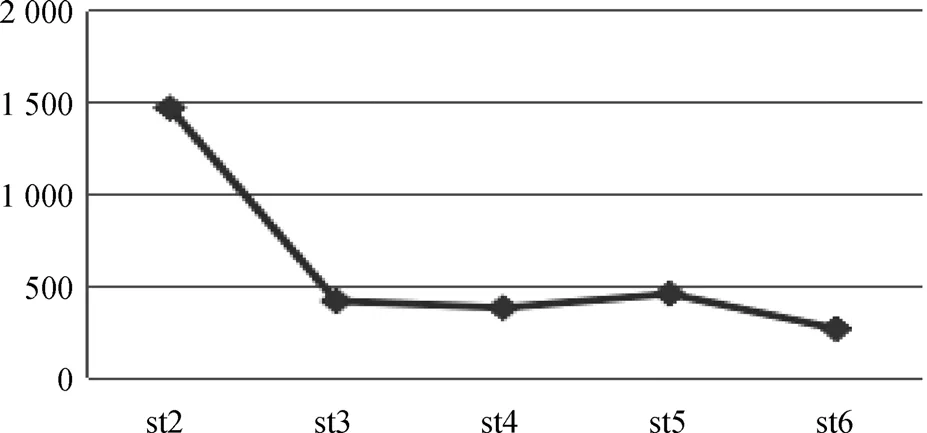

根据第一个步骤的检索结果(见表1),中国学习者英语语料库中的时体偏误变化基本呈现逐级递减趋势,即随着学习阶段的提高,学习者的时体偏误也同步减少,如图1所示。

表1.中国学习者英语语料库时体偏误频数

图1.中国学习者英语语料库五个阶段时体偏误变化趋势

需说明的是,st2到st3,st3到st4均呈现逐级递减,而st4到st5却出现略微反弹。经过对st5这一阶段的了解得知,该阶段学习者是英语专业1、2年级学生,而st4则是大学英语3、4年级学生。我国英语专业1年级学生在入学时,其英语水平与大学英语1年级学生基本相同,均为进入大学前的高中毕业生水平,因此两者在起始阶段并无显著差异。然而,已学过2年左右大学英语的st4阶段学生,其总体英语水平自然高于英语专业1年级新生,这可以合理解释为何st5阶段的偏误数量会明显高于st4,而相对接近st3。因此,反弹的主要原因与语料收集阶段的模糊划分有关。

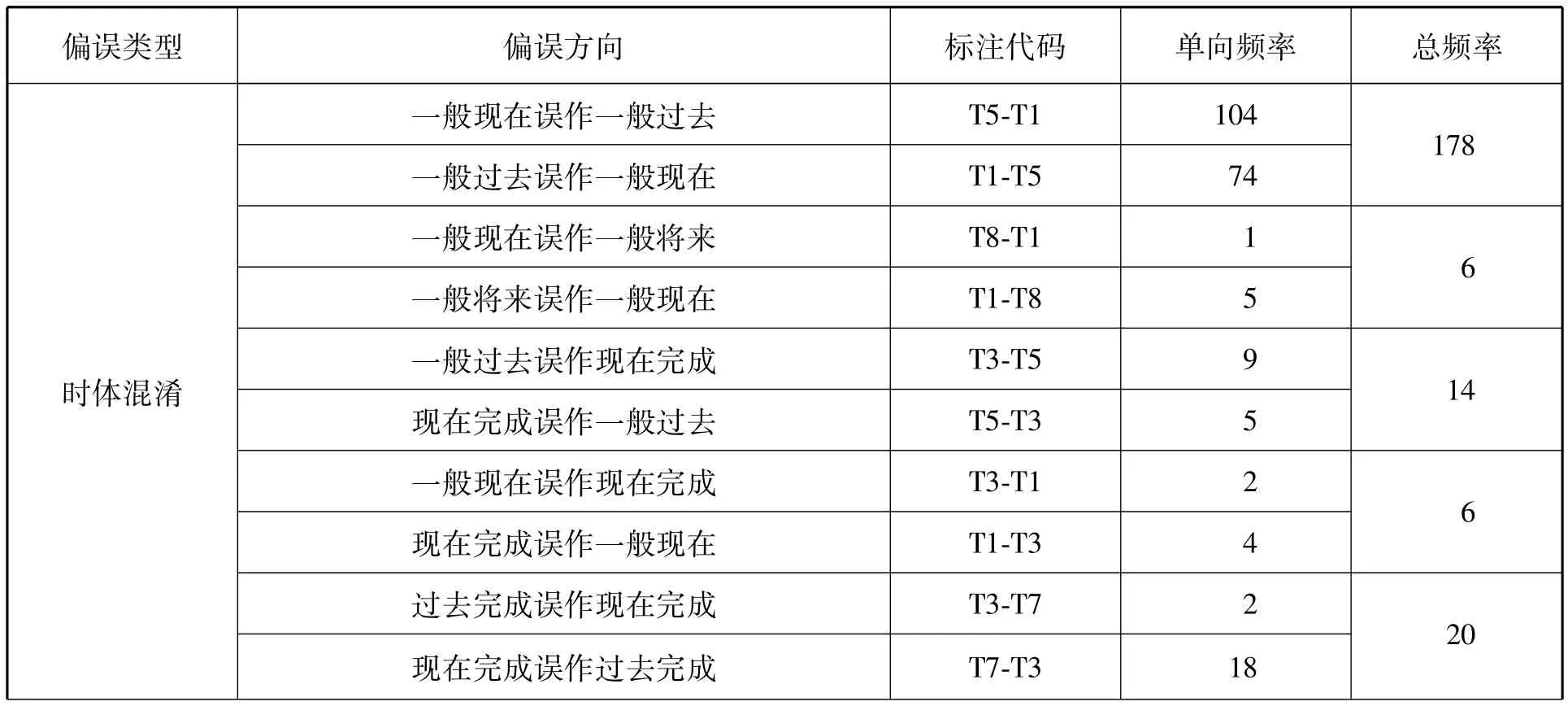

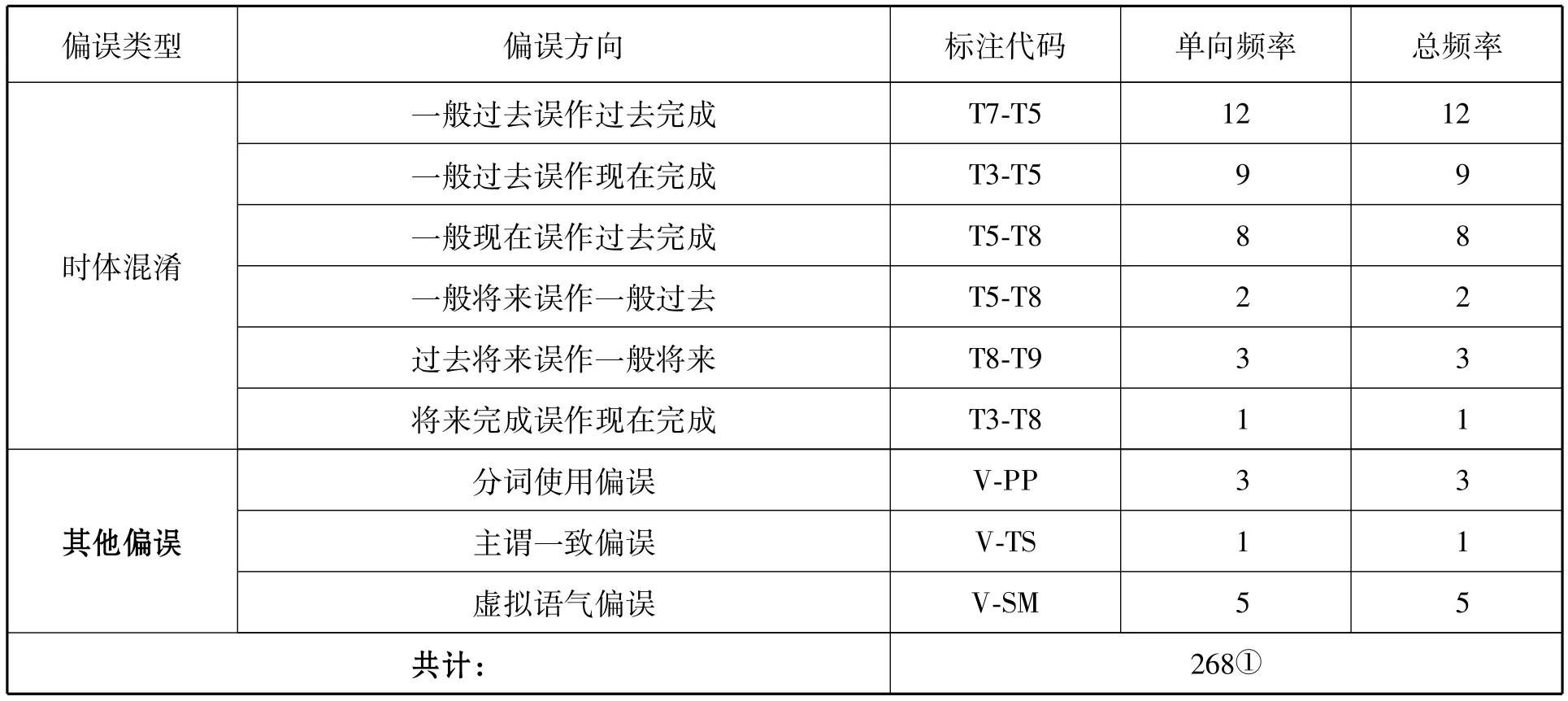

st6阶段时体偏误类型分为时体混淆与其他偏误两种,前者主要包括英语的十六种时体类型,后者则与时体标记相关的分词标记、主谓一致及虚拟语气三种偏误相关,如表2所示。

表2.CLEC语料库英语专业高年级(st6)时体偏误统计

①CLEC只标注了时体偏误,并未标识出具体的偏误类型(如,一般过去时误用为一般现在时,或一般现在时误用作一般过去时等),为适应特定目的,本研究对语料进行了重新标记。

续 表

①重标后的偏误总数比CLEC原始标记多出5处。原因是,重新标注过程中发现7例漏标例句,同时去掉了2处误标记,因此总数增加了5处。此外,还修改了2处错标的时体类型,每处修订均请英语母语者进行了确认。

由表2可知,高级阶段学习者对英语十六种时体类型的习得均存在偏误,其中频次最严重的是一般现在时误作一般过去时(104次),一般过去时误作一般现在时次之(74)次,两者合并频次高达178次,占该阶段所有偏误总数的66%,这一现象值得我们重视与深思。现在完成与过去完成间的混淆在所有偏误中位居第二,其中尤以现在完成时误作过去完成时为最,而过去完成时误作现在完成时的情况仅有2例。此外,一般过去时与现在完成时之间的混淆也较为显著,共有16例,两者的混淆情况大致相当。综上,一般现在时与一般过去时混淆、现在完成时与过去完成时混淆、一般过去时与现在完成时混淆,其实质均与“现在”与“过去”两种基本时间信息之间的混淆有关,是同一个本质问题的不同表现形式。究其原因,本研究认为,这种混淆与汉语无“时”有重要关联,汉语“现在”“过去”的概念表达,并不在动词上做显著标记,而更多依托于时间副词和语境。因此,中国学生在习得英语时,容易将母语的时体特征迁移到目标语,形成上述偏误。对此,下文将作较为详细的分析。

4.2 中国英语学习者时体偏误特征

根据第三步研究结果,本研究进一步提取出高级阶段学习者三种最典型的时体偏误,对其进行定性描述,以确立其与学习者母语时体特性之间的关联。

4.2.1 一般现在时与一般过去时

一般现在时与一般过去时的混淆是CLEC语料库中频次最高的时体偏误类型,两者方向性虽不同,却反映出一样的偏误本质。

4.2.1.1 一般现在时误用作一般过去时

(3)It's no use to artificially maintain life when people can never regain consciousness or when they suffered intolerable pains from the simple concept of being alive.

(4)It is quite common around us that after a patient died ,his or her several family members also fall ill.

由例(3)、(4)可知,suffer和 die该用一般现在时,但均误用为一般过去时。Bardovi-Harlig(1992)认为,语言习得是一个形式和意义的匹配过程,且两者的发展并不同步,一般而言形式会早于意义被习得。学习者对以上两词的使用形式,充分体现出其对目标语中动词过去形式的认知,但这种形式与意义匹配的偏误,则可能与学习者母语词汇语义的影响有关。suffer和die均对应于汉语“遭受(了)”和“死了”,其语义本身含有“完结”(telicity)义,易被学习者匹配为目标语的过去时。

4.2.1.2 一般过去时误用作一般现在时

(5)..in the past,people follow the old moral code of filial obidience.①本研究所引例文除时体错误外,还存在诸如错拼、主谓不一致、比较级及连词误用等,如(5)中,obidience显然是错拼。本研究主要关注时体偏误情况,对其他类型的错误暂不作探讨,下同。

(6)Deng Yingchao,widow of former Premier Zhou Enlai,said that she is very much in favour of mercy killing as a practical concept.

根据语境信息,例(5)、(6)的 follow 与 is均该用一般过去时。(5)有in the past这一明确的过去时间信息,(6)有主句中said的过去时参照。在汉语中,follow与is所对应的词义分别为“遵循”和“是”,两者无须标注过去时间信息,根据语境或者时间副词,也可表达过去时概念。

上述4例表明,即使高级阶段的学习者,在标记英语基本时体时,依然会出现错误(樊长荣、林海,2002)。一般现在时与一般过去时出现混淆的频次最高,这足以说明,英汉语在表征“现在”与“过去”这两大时间系统的差异而引起习得偏误,在高级阶段学习者中依然存在。

4.2.2 现在完成时误作过去完成时

现在完成时与过去完成时之间的偏误以“现在完成时误作过去完成时”为主,限于篇幅,本研究仅侧重探讨这一方向的偏误案例,如(7)和(8)。

(7) Today,although we had_ made great progress in science,technology and industrialisation,yet we still leave many unknown fields to discover.

(8)Death,which had_ brought tremendous fears,severe agony and sparing-no-effort avoidance,invited new attitudes and no longer stands opposite to mercy.

例(7)、(8)反映出另一类常见偏误。英语的过去完成时表达一种有过去时作为参照的“过去的过去”,其显著特点是有一个明确的一般过去时作为参照。(7)中had made应改为have made,而(8)中 had brought应改为 have brought。这两处偏误反映出中国学习者对英语“过去”“现在”“将来”这三种时间需遵循时间发展一维性的强制要求掌握不牢。如例(2)所示,同一个汉语动词词组“来看”,在不同语境中,可分别表示“过去”“现在”“将来”三种时间系统,这在很大程度上导致了中国学习者对英语动词时体标记需严格遵循时间一维性这一要求的误解,由此产生上述偏误。

4.2.3 一般过去时与现在完成时

一般过去时与现在完成时都表达“完结”含义,不同的是,前者指过去发生的某个动作,且该动作已经在话语时间或参照时间前终止,而后者则表示该动作或其影响依然存在。中国学习者在区分这两者的含义时显然存在困难。

4.2.3.1 一般过去时误用作现在完成时

(9)When I was still a child,I have heard too many story about these kind men who recieved instead of kind reward,but great harm.

(9)中动词hear的发生位置,有一个明确的过去时间参照was,且该参照是一个持续的过去时间段,hear是在此间发生的动作,应用作一般过去时。中国学习者母语中表达同类概念时,不需做如此区分,依然可以说“我在小时候,就已经听说过很多……”。这里的“已经听说”可能会被对应为英语的现在完成时,也可能对应为“过去完成时”。

4.2.3.2 现在完成时误用作一般过去时

(10)That's what “more equal”means.It caused the world-wide condemnation.

根据原文语境,例(10)的作者想要表达“power corruption”对当前现实的影响,显然不是发生在过去的某个动作。汉语中表达“导致”“引发”时,其词义本身含有“完结”义,通常无须添加标记词“了”。这一偏误表明,中国学习者并不区分“完结”动作延续与否,即不区分是过去某个时刻发生了且已截止的动作,或是已经发生却依然影响现在的动作。这一点显然又同汉语“完结”类动词无需在时间一维性上做详细区分有关。

赵世开、沈家煊(1984)曾从英汉、汉英对译的不同文本中统计出1 364句带“了”的句子,其中,同英语一般过去时和汉语完成时互译的“了”分别为715句(67%)和313句(17%),两者总数占84%。这说明,汉语中“了”出现在完成体句子中的比例很大。问题在于,汉语“了”字在表达“完结”信息时,在时间上具有一定的“离散性”,即可对应英语的一般过去时,也可对应现在完成时和过去完成时,乃至一般现在时。因此,中国英语学者对表达汉语可带“了”字动词对应的英语动词时,常出现时体之间的混淆,其总体的典型特征是:混淆“现在”“过去”“将来”在英语时间信息中的一维性强制要求,而上述偏误的实质均表现为“现在”与“过去”两种基本时间的混淆。

5.中国英语学习者的时体习得偏误的跨语言因素

本研究采纳当前普遍接受的观点,认可汉语中无“时”有“体”(王力,1943;高名凯,1948;Li&Thompon,1981;吕叔湘,1999等)。鉴于英汉语的时体系统存在巨大差异,其时体形式和意义是两个不同的匹配系统,这一差异对二语习得与英汉互译均具有显著影响(尚新,2004,2007,2014)。英语的时间概念多在语法的形式上体现,汉语的时间表达多通过词汇手段或语境信息,而无语法形式上的变化。如例(3)—(10)所示,这在一定程度上对中国英语学习者的时间概念表达造成困难(张雪梅、杨滢滢,2009:138)。上述分析仅概括出中国学习者英语时体习得偏误的特点和规律,但其分析仍限于语言表征层面,尚未触及更为根本的语际内在差异因素。本研究认为,造成这种习得偏误的跨语言根本性因由在于:英语具有时间性特质,而汉语具有空间性特质(王文斌,2013a,2013b;王文斌、何清强,2014)。英语的时间性特质具有线性结构,具体表现为勾连性和延续性;汉语的空间性特质具有三维结构,具体表现为块状性和离散性,彼此的时体标记存在不同的时空偏好(于善志、王文斌,2014),其背后的根源在于英语本族语者偏重于时间性思维与汉语本族语者侧重于空间性思维。

现实中动作行为的发生遵循时间的线性顺序,即前文所提的一维性,这是所有语言的现实基础。然而,语言并非现实规则的简单复写,现实规则对语言表征的制约需通过人类认知与思维中介的过滤,且特别受到语言系统的影响(石毓智,2011:28)。因此,英语本族语者在思维模式上的时间性偏好与汉语本族语者在思维模式上的空间性偏好(王文斌,2013a,2013b),使得两种语言在表征上也出现相应的时空偏好。具体而言,英语时间性最直接的体现是其对谓语动词的重视,在句法的时体标记上则体现为:英语句子以一个“主+谓”核心为纲,谓语动词是时间线性顺序上的一个核心参照点,其他动词均需以此为参照,且以动词的不同时体标记来体现其先后顺序,如例(14)、(15);概言之,英语句子在结构形式上的勾连性和延续性源于其动词严格遵循时间一维性的规定,其动词时体信息的标记具有强制性(obligatory)和严格的顺序性。相比之下,汉语的空间性最直接的体现是其对名物的重视程度极高,体现于汉语句法结构则是:汉语句子通常无须确立“主+谓”核心句,谓语动词的名物特征更为凸显,本身既有述谓性,也有指称性(沈家煊,2016:83—88,124—126),其句法构造因而表现出其块状性和离散性,且由此呈现出“流水句”特征(王文斌、赵朝永,2016,2017a,2017b),并将导致中国英语学习者产出英语“流水句”这种偏误形式(王文斌、赵朝永,2017c)及语域上的变异(赵朝永、王文斌,2017)。简言之,汉语句法行为并不严格遵循时间发生的线性顺序,因而其时体信息的标记对“现在”“过去”“将来”三种时间信息均不做强制性要求。如:

(11)张三很难过。

(11a)Zhangsan is/was/is being/was being/has been/had been/upset.

(12)今天星期一,昨天星期天,明天星期二。

(12a) Today is Monday.Yesterday was Sunday.Tomorrow will be Tuesday.

(13)Titanic is my favorite movie.It was.It is,and it will always be.

(13a)《泰坦尼克号》是我最喜欢的电影。过去是,现在是,将来也是。

(11)在缺乏语境信息时,可对应英语中多个不同时体,而英语句子一旦写出,即使从语境中剥离出来,时体信息依然清晰明了。(12)是汉语母语者常见说法,抛开其名词作谓语的特点不论,这三个不含任何时体信息的句子,若译为英语,则需分别对应现在、过去和将来三种不同时间。而英语若要表达这样三种不同时间,直接使用动词的不同时体标记即可,如例(13)。(13)中出现 be动词的三种形态,分别用以表示过去、现在和将来,而汉语若表达同样的时间信息,一般需借助时间性副词。由此可见,英语句子结构中是借用动词的形态变化来表示不同的时体,即在不同时间条件下,事物的行为、动作或状态均需借助动词的不同形态来表达时体信息,借以指明其时间以及与事物其他行为、动作或状态的时间关系,这是英语不可或缺的一个语法范畴,具有突出的语法意义,在句法构建中具有强制性,这是为汉语所不具备的。如:

(14)① As time went on,② Sally began to wonder if Bruce had read George's new poem.

(14a)随着时间的推移,赛莉开始纳闷布鲁斯是否读过乔治的新诗。

(14b)As times goes on, Sally begins to wonder if Bruce has read George's new poem.(转引自王文斌,2013a)

(15)One of my best speeches was delivered in Hyde Park in torrents of rain to six policemen sent to watch me,plus the secretary of the Society that had asked me to speak.(Bernard Shaw,Sixteen Self Sketches)

(15a)我最为精彩的一次演讲是在海德公园。当时下着瓢泼大雨,听演讲的是被人派来监视我的六名警察,另外还有请我演讲的那个团体的秘书。(转引自王文斌,2013a)

尽管(14)未出现指明过去时间(如yesterday、last year)的词,读者依然可从主动词“began”的一般过去时动词形态获悉其是在陈述发生于过去的一件事。相应地,“go”也以“went”这一一般过去时形态出现,且从“had read”这一过去完成时可知,“read”这一动作是发生于“began to wonder”之前。然而,在(14a)这一与(14)相对应的汉语里,若仅从句中的动词本身,却很难了解这一事件所发生的时间,可能是发生于过去,也可能正发生于眼下,只能依凭语境才能推知事件所发生的具体时间。因此,若不参照(14),而仅将(14a)反译为英语,那么(14b)这一译句也未尝不可,问题是,(14b)与(14)所交代的时间已完全不同。(15)中两个定语子句“that had asked me to speak”和“who had an umbrella over me”中的动词“had asked”以及“had”的定位是均以主句中的“was delivered”为参照。总之,英语几乎每一个句子原则上都需要有动词,而动词在句法分析中占有举足轻重的位置。英语动词形态的重要功能是表示事物的行为、动作或状态及其所发生或存在的时间,是英语不可须臾轻忽的语法范畴,在句构中具有强制性。时间一维性对动词句法特征存在较强的制约作用(石毓智,2015:903),但经过思维过滤的英汉时体表征却明显存在语际差异。

汉语之所以无时有体,正是源于其空间性特质。汉语的空间性决定了其谓语动词并不严格遵循时间一维性的制约,既然不需要区分,其语言形式上自然不需要标记,如(12)、(13a)、(14a)与(15a)。反之,由于体呈现的是内在的时间构成,其相对于时间点和话语时间而言更具独立性。也就是说,表征于句法层面,汉语动词的体并不需要参照说话时间和共现动词在时间一维性的主轴上的一致性。这是汉语空间性特质在句构,尤其是动词时体上的集中表现。鉴于此,母语是汉语的中国英语学习者在习得英语时体时,难免会对有时间一维性规律严格控制的英语谓语动词产生偏误,其中尤以现在完成时和一般过去式之间的混淆最为明显,其次是过去完成时与现在完成时、一般过去时三者之间的混淆。原因是,对于过去的时间,汉语统一标记为完成,其标记手段除“了”外,还有时间副词和语境、语用手段,并不像英语一样有系统的形态标记。而如上所言,二语习得的一般规律是“形式早于意义”(熊建国,2003),这表明中国英语学习者在初期会呈现出两种偏误特征,一是忽略形式标记,辅以时间副词;二是形式标记和时间副词的偏误搭配,如现在完成时和过去时间点的搭配,若追至语际的内在差异,上述两点均归因于英、汉语之间的时空特质差异。同时,结合上文4.2部分对中国学习者英语时体偏误特征的剖析,本研究认为,这种偏误与学习者母语的时体特性间存在一致性关系,英汉间不同的时空特质或许是把握这两种语言在时体习得中迁移问题产生的管钥之一。

6.小结

本研究从CLEC中的时体偏误出发,通过定量统计与定性分析相结合的方法,概括了学习者时体偏误的典型特征,并从英汉的时空性差异这一视角,探查了这种偏误产生的语际内在因素:时间性特质明显的英语是时体兼具,空间性特质凸显的汉语是无时有体,且汉语母语的空间性特质对高级阶段英语学习者时体习得依然存在显著影响,这一发现能为我国英语教学中出现的时体习得偏误提供合理的理论解释。我国英语时体教学应重视语际迁移的影响和汉语母语者习得英语的独特性习得规律。由于语际差异所导致的负迁移将长期影响学习者,而且对于时体习得而言,高语言水平者在很大程度上是显性学习,即发现与总结规则,而低语言水平者这种能力极其有限(官群、马靖,2014:681)。因此,高级阶段的英语时体教学更应引入汉英时体差异的对比方法,教学中对目标语和母语进行本质性对比,让学生体会到其差异性(Bardovi-Harlig& W.Reynolds,1995),从而最大限度地降低母语负迁移的影响。需指出的是,本研究存在一定局限性,时体习得偏误除与语际内在差异有关外,还可能与动词突显度或其情状体类型有关(蔡金亭,2005)。至于汉语时体如何影响英语习得,也尚需设计教学实验进一步探讨。

Ayoun,D.& M.Salaberry.2008.“Acquisition of English tense-aspect morphology by advanced French instructed learners”.Language Learning 3.pp555-595.

Bardovi-Harlig,K.& W.D.Reynolds.1995.“The role of lexical aspect in the acquisition of tense and aspect”.TESOL Quarterly 29.pp107-131.

Bardovi-Harlig,K.2000.Tense and Aspect in Second Language Acquisition:Form,Meaning and Use.Oxford:Blackwell.

Bardovi-Harlig,K.1992.“The relationship of form and meaning:A cross-sectional study of tense and aspect in the interlanguage of learners of English as a second language”.Applied Psycholinguistics 1.pp253-278.

Comrie,B.1976.Aspect.Cambridge:Cambridge University Press.

Comrie,B.1985.Tense.Cambridge:Cambridge University Press.

Coppieters,R.1987.“Competence differences between native and near-native speakers”.Language 3.pp544-573.

Flashner,V.1989.“Transter of aspect in the English oral narratives of native Russian speakers”.In H.Dechert& M.Raupach (eds.). Transfer in Language Production.Norwood:Ablex.

Frawley, W. 1992. Linguistic Semantics. New York:Lawrence Erlbaum Association.

Guiora,A.1983.“The dialectic of language acquisition”.Language Learning 33.pp3-12.

Hinkel,E.1992.“L2 tense and time reference”.TESOL Quarterly 26.pp557-572.

Hinkel,E.1997.“The past tense and temporal verb meanings in a contextual frame”.TESOL Quarterly 31.pp289-313.

Izquierdo,J.& L.Collins.2008.“The facilitative role of L1 influence in tense-aspect marking:A comparison of Hispanophone and Anglophone learners of French”.The Modern Language Journal 3.pp350-368.

Leech,G.N.& J.L.Svartvik.1975.A Communicative Grammar of English.London:Longman.

Li, C.& S.Thompson.1981.Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar.Berkeley:University of California Press.

Quirk,R.,S.Greenbaum,G.Leech & J.Svartvik.1972.A Grammar of Contemporary English.Essex:Longman.

蔡金亭、陈晦,2005,动词突显度对英语过渡语中一般过去时标记的影响,《四川外语学院学报》第6期:92—97。

蔡金亭,2004,汉语体标记“了”对英语过渡语中一般过去时标记的影响,《外语研究》第1期:22—27。

蔡金亭,2002,英语过渡语中的动词屈折变化——对情状体优先假设的检验,《外语教学与研究》第 2期:107—115。

蔡金亭,2003,《语言因素对英语过渡语中使用一般过去时的影响》,北京:外语教学与研究出版社。

邓小涛,2004,语境支持与二语形式学习——中国学生英语现在完成时习得研究,广东外语外贸大学博士学位论文。

樊长荣、林海,2002,中国学生英语时体习得中的两大“误区”,《外语教学与研究》第6期:414—420。

高明凯,1948,《汉语语法论》,上海:上海开明书店。

顾凯、王同顺,2005,语言因素对英语现在完成时使用的影响,《现代外语》第1期:53—60。

官群、马靖,2014,中国学生对外语时体的习得与使用倾向,《现代外语》第5期:679—690。

吕叔湘,1999,《现代汉语八百词》,北京:商务印书馆。

尚新,2004,突显理论与汉英时体范畴的类型学差异,《语言教学与研究》第6期:10—18。

尚新,2014,《英汉时体类型与翻译策略》,上海:上海世纪出版集团。

尚新,2007,《英汉体范畴对比研究》,上海:上海人民出版社。

沈家煊,2016,《名词与动词》,北京:商务印书馆。

石毓智,2011,《汉语语法》,北京:商务印书馆。

石毓智,2015,《汉语语法演化史》,南昌:江西教育出版社。

王剑、蔡金亭,2006,汉语过渡语中的语法体与情状体的关系,《外语学刊》第4期:82—87。

王力,1943,《中国现代语法》,北京:商务印书馆。

王文斌、何清强,2014,论英语“be”与汉语“是/有/在”,《外国语》第5期:2—10。

王文斌、赵朝永,2016,汉语流水句的空间性特质,《外语研究》第4期:17—21。

王文斌、赵朝永,2017a,汉语流水句的分类研究,《当代修辞学》期1期:35—43。

王文斌、赵朝永,2017b,汉语流水句的句类属性,《世界汉语教学》第2期:171—180。

王文斌、赵朝永,2017c,中国学习者产出英语“流水句”现象剖析:英汉时空差异视角,《外语界》第1期:30—37,转 71。

王文斌,2013a,论英语的时间性特质与汉语的空间性特质,《外语教学与研究》第2期:163—173。

王文斌,2013b,论英汉表象性差异背后的时空性——从Humboldt的“内蕴语言形式”观谈起,《中国外语》第3期:29—36。

文秋芳、王立非,2004,二语习得研究方法35年:回顾与思考,《外国语》第4期:18—25。

熊建国,2003,英语专业学生英语时体的形式和意义习得研究,《解放军外国语学院学报》第1期:68—72。

于善志、王文斌,2014,英语时制中的时间关系及其语篇功能,《外语教学与研究》第3期:323—336。

张雪梅、杨滢滢,2009,英语专业学习者的时态习得现状——一项基于中国英语专业写作语料库的研究,《外国语文》第3期:133—138。

章柏成,2013,大学生英语现在完成时习得的语料库考察——检验“突显度”与“形式优先”假说的新证据,《外语与外语教学》第4期:67—71。

赵朝永、王文斌,2017,中国英语学习者语域变异多维分析:英汉时空特质差异视角,《外语电化教学》第4期:71—78。

赵世开、沈家煊,1984,汉语“了”字跟英语相应的说法,《语言研究》第1期:114—126。