从赵烈文日记看其人际圈*

2017-03-29欧阳程楚

欧阳程楚

温州大学人文学院,浙江 温州 325035

从赵烈文日记看其人际圈*

欧阳程楚*

温州大学人文学院,浙江 温州 325035

作为曾国藩之机要幕僚的赵烈文,其一生可以从其存世的日记中得到细致的反映,通过赵烈文的日记对其人际圈进行探析,对于深入细致的了解赵烈文具有重要的意义。赵烈文的人际圈与其一生之经历密切相关,赵烈文的人际圈具有成员社会层级较高、人员体量之大、发展变化复杂、成员分布广泛、比重分明等显著特点,浓重的太平天国因素和曾国藩色彩亦是其人际圈的关键。

赵烈文;人际圈;太平天国

一、赵烈文之生平

作为曾国藩之机要幕僚的赵烈文,其一生可以从其存世的日记中得到细致的反映。赵烈文的《落花春雨巢日记》和《能静居日记》,前者自咸丰二年起至咸丰六年五月终,后者起自咸丰八年五月,终于光绪十五年六月,这是因为赵烈文的母亲逝世后因守孝的原因而停更了二十二个月的日记。根据赵烈文的日记可将赵烈文的一生分为以下几个阶段:第一阶段:从道光十二年春出生至道光二十二年春卜居宜兴,是其在外随宦辗转生活的十年。第二阶段:从道光二十二年春至咸丰元年搬回常州老家,是其在宜兴学习成长的十年。第三阶段:从咸丰元年赵烈文搬回常州老家到咸丰六年七月,是其初入社会历练学习的八年,期间在他常州积极参与地方事务、交朋结友、初入曾国藩幕都是其人生中不可多得的经验。第四阶段:从咸丰六年七月至咸丰十一年六月,是其人生中最为困难的时期,其间经历了居丧与避难。第五阶段:从咸丰十一年六月至同治八年五月,这段时间赵烈文主要在曾氏兄弟身边做幕僚,并在苏州忠义局工作过一年多。第六阶段:从同治八年五月至光绪元年九月,是赵烈文北上为官的七年。第七阶段:从光绪元年九月至光绪十九年六月赵烈文去世,是赵烈文辞官退休的晚年生活。除去赵烈文人生的第一阶段外,赵烈文的一生有着相当庞杂的人际交往,尤其是在其弱冠之后的每个人生阶段,都保持着一定数量的人际往来,这些人或多或少对赵烈文产生了一定的影响,并且这些人构成了赵烈文的人际圈。

二、赵烈文人际圈之概说

要研究赵烈文的人际圈,首先得明晰的人际圈的含义。“圈”即通常意识中的有一定范围的圆圈,但是将其引申到人际交往中时,我们常常会用“圈子”这个词,理解为有某一种共同标志符号的群体①,比如同乡、同事等;所谓人际,是指社会上人与人之间的交际和交往的总称。②因此赵烈文的人际圈实际上就是赵烈文与他人的交际和交往所形成的以赵烈文为圆心的圈子,这个圈子的共同符号标志就是圈中之人都与赵烈文有过直接交往,因而凡是跟赵烈文直接交往的人我们都将其纳入赵烈文的人际圈内。

赵烈文作为一名“三应省试而不第”③未能通过科举考试的正式渠道而进入仕途的读书人来讲,首先他是一位举人。举人的身份在明清之前尚处于比较尴尬的境地,而到了明清时代,举人的含金量才高起来,进退都比较从容。进,可参加京城会试,乃至殿试,向进士出身冲刺,且举人资格终身有效。退,举人则已经具备了做官的资格,一旦朝廷有相应官职出缺,举人便可顶上。一般举人所任官职都是知县、候补知县,或者教谕、训导等县级教育长官,也有个别任知府的。因此,明清时期的读书人一旦中举,也便是基本上实现了读书做官的愿望。④赵烈文的职业与其身份有直接的联系,无论是其最初在家乡常州参与地方事务,还是后来出任曾氏兄弟的幕僚或是北上直隶做官,其起点都是其举人的身份。不管赵烈文是否能凭借其身份或职业过上富贵生活,但社会地位却与二者相关联,赵烈文虽然为举人,其社会地位并不低,至少不是普通老百姓,而后赵烈文又成了曾氏兄弟身边的红人,后来又出任地方长官,因而赵烈文的人际圈中的人物社会层级都比较高,几乎可以用“往来无白丁”来形容。而又因赵烈文的人生经历丰富,再凭借其身份、职业、地位,故而赵烈文认识的人物非常之多,所以赵烈文的人际圈的另一个特点就是体量大。因此,赵烈文的人际圈可谓是一个优质资源,也就是因为赵烈文有这样的优质资源,才使他通过仕途过上了富足的生活。

三、赵烈文人际圈之量化分析

既然赵烈文的人际圈因为其身份、职业和地位的缘故,呈现出人际圈中人物社会层级高和人际圈比较大的特点,为了便于加强对赵烈文的人际圈更为详细的了解,对赵烈文的人际圈进行量化分析是非常有效、重要的。这种通过大量的数据和图表处理史料、分析问题的方法,不仅可以使我们对某些问题获得直观的认识,⑤更重要的是,明确的量化可以让赵烈文的人际圈呈现的更加具象化,而不是仅仅停留在对赵烈文人际圈印象式的感观上。

(一)赵烈文人际圈数据及时间变化分析

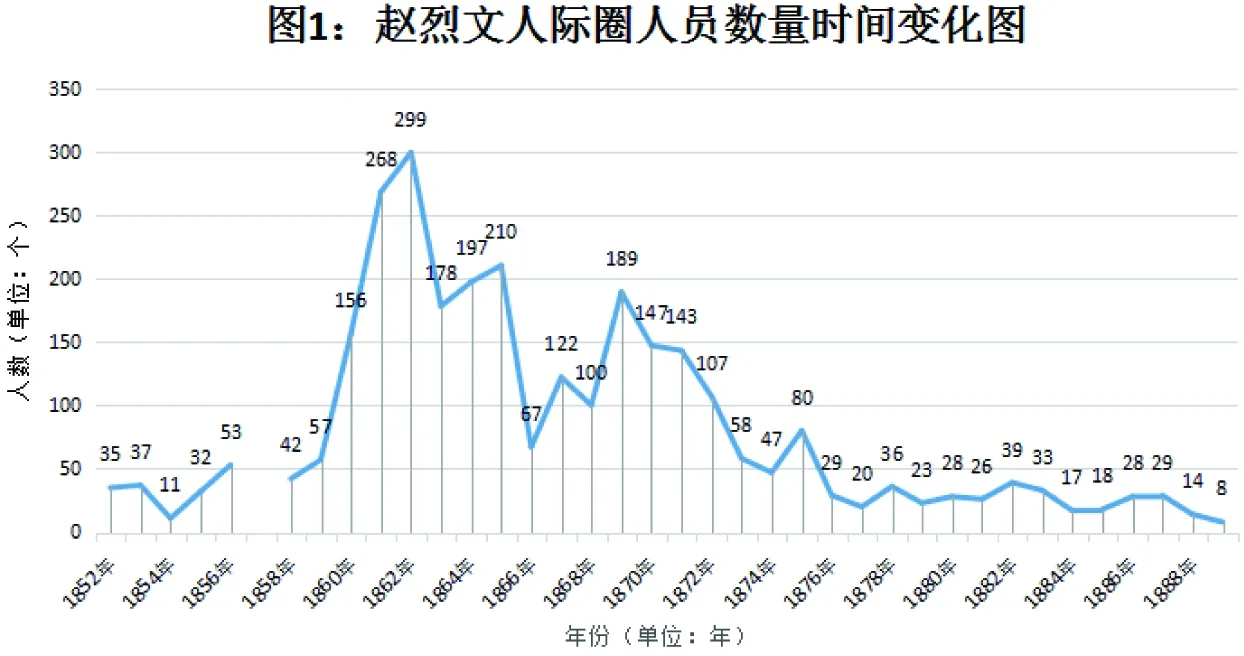

为了有效的对赵烈文之人际圈的规模有一个准确的了解,我们将赵烈文两种日记中出现过的人物进行了详细统计。统计方法是只将日记中的有比较确切称呼人物的第一次出现纳入统计范畴,重复出现则不再统计。赵烈文日记记录的时间是1852-1889年,将每年在日记中第一次出现过的人物标记下来加以统计,便可以获知赵烈文每年结识的人物数量和其人际圈人员的总数量。最终赵烈文人际圈之总数量为3983⑥人,赵烈文历年结识人物的数量状况如下图1⑦:

从赵烈文的日记中所反映的赵烈文历年结识的人物数量来看,赵烈文的人际圈呈现出一种单驼峰状。在没有离开苏常家乡的1852-1859年间⑧(咸丰二年至咸丰九年),赵烈文历年结识的新人物的数量都低于80人,呈现出一种低频状态。在赵烈文离开苏常家乡和投奔曾氏兄弟的1860-1872年间(咸丰十年至同治十一年),赵烈文结识的新人物数量历年都在100人以上,呈现出相对高频的状态。而到了赵烈文辞官回家

退休生活的1873-1889年间(即同治十二年至光绪十五年),赵烈文历年结识的新人物数量又回到了低于80人的低频状态,整体状态即为赵烈文离开家乡在外工作时,每年结识的新的人物数量要比其在家乡时明显多。赵烈文的人际圈之所以呈现出这样一种趋势,与他的生活工作的经历有着密切的关系。在1852-1859年赵烈文工作生活经历主要局限于其家乡苏常地区,且多与已经认识的旧友交往居多,如不是经旧友介绍新的朋友认识,其人际圈则基本上趋于饱和状态,在这种以熟人半熟人为主的地方熟人社会里,其人际圈缺少扩展的活性。虽然期间赵烈文已经与曾国藩建立了联系,但彼时在江西的曾国藩还处于人生的低谷,人脉并不充沛,亦不能给赵烈文的人际圈的扩展带来比较大的变化。其次,由于赵烈文在家乡的生活多数情况下比较平淡闲散,认识更多人物的社交土壤相对缺乏,较多的是与旧友的交流,所以其人际圈较少有新人物的补充。这种解释同样适用于其辞官退休后的1873-1889年间的人际状况,并且退休之后的赵烈文由于精力大不如从前,更不可能结识太多的新人物。因此,赵烈文在苏常老家生活时,其人际圈的拓展并不明显,总体呈现低频发展状态,这在其人生的早年阶段和晚年生活阶段非常明显。

而到了1860-1872年间,由于太平天国运动的缘故,凡太平天国波及之处皆有大量的人员迁徙流动,这本身就为结识新的人物创造了大环境。最明显的例子就是1860年太平军波及苏常地区后,赵烈文避难于上海,上海本身就是外来人口集聚之地,加上太平天国运动的影响,大量的外来人口涌入上海,而赵烈文在上海旧友的介绍下结识了大量的朋友,这使赵烈文在1860年间结识的新人物高达156人,几乎是1859年的三倍。如果把这种在某一地结识新人物的情况冠以“地缘因素”的标签的话,那么赵烈文的人际圈在上海时期得到拓展亦可归功于“事缘因素”,所谓“事缘因素”可以概括为因为某事使事物与实物、人与人之间产生联系。对赵烈文和其人际圈来说,正是因为太平天国这件事导致了大家避难于上海才使大家相互认识,若不是太平天国运动的缘故,赵烈文与很多人可能一辈子都不可能见面。“事缘因素”是一个大的概念,具有联系的普遍性,但就人与人产生联系来说,更多的可能要侧重于具有联系的特殊性原理的具体的联系,即要具体问题具体分析,如有共同老师的“师缘因素”,因为职业关系共同从事某项事业的“业缘因素”等等,当然还有最基本的“血缘因素”。但赵烈文与其人际圈中的各个成员相互认识的方式,往往并非由一种因素决定,往往是有多重因素参与,比如赵烈文与其上海友人的结识,岂不是事缘因素与地缘因素的统一?且赵烈文与其苏常友人的相识往往是以地缘因素为前提下事缘因素或更具体的师缘、业缘因素的综合发展,并不是孤立的事件。

具体到赵烈文1860-1872年间人际圈蓬勃发展的状态,究其原因可以归结为大“事缘因素”环境下的小“业缘因素”。赵烈文的人际圈之所以在1860-1872年间得到很大的拓展,主要还是基于太平天国运动这一大事件,没有太平天国运动赵烈文就不可能在曾氏兄弟身边担任幕僚并深入地参与到镇压太平天国运动上来。而对于曾国藩来说,太平天国运动也成就了曾国藩,没有这一运动就不会出现全国各地大量的人才集聚在曾国藩周围出谋划策的情景,这些人也不会成为同僚,不会产生业缘关系,赵烈文也不会在这一期间结识如此多的朋友。从1860-1872年赵烈文人际圈变化的数据上来看,赵烈文历年认识的人物数量多在100人以上,个别年份高达200人以上甚至直逼300人,这都是因为在曾国藩身边工作的缘故。首先,太平天国运动这一“事缘因素”将大量的人员聚集在曾国藩周围,围绕着镇压这一运动大家产生了“业缘关系”,成为同事同僚,赵烈文必然会与这些人结识,人际圈自然得到拓展。尤其是1861-1865年这段着力解决太平天国运动的关键年份,更多的人力参与到其中,赵烈文处在一个结识新人物的高频时期。而1866-1868年则是太平天国运动结束后,赵烈文和曾国藩都比较闲散的时期,围绕在曾国藩身边人相对减少,“事缘”“业缘”两因素都稍稍减弱,故赵烈文认识的新人物相对偏少,但由于曾国藩这个大磁场性的人物存在,基础还在,所以赵烈文结识新人物的数量也并不太少。而到了1869年(同治八年)赵烈文追随曾国藩北上为官后,因为新到一地故而新同事比较多,需要花时间去结识,且前期赵烈文与省政府打交道偏多,故而在北方的前四年其人际圈也属于高频拓展状态,而到了后三年由于该结识的人物基本上都结识了,“地缘因素”和“业缘因素”的影响也逐渐下降,加之赵烈文忙于政务以及对官场的失望心态,其在北方的后三年认识的人物并不多,人际圈拓展的情况并不明显。但是1875年也就是赵烈文辞官回家的第一年,此年认识的新人物又相比较前两年有所提升,这是因为离开家乡七年后再回来,因为“地缘因素”的原因,难免有些新的朋友要结识,故而体现在数据上有小的回升。

(二)赵烈文人际圈人员地域分析

为了对赵烈文的人际圈有一个更加准确的认识,除了对其人际圈历年数据进行分析外,对其人际圈成员的地域分析也是非常必要的,简单来说即探明赵烈文的人际圈中有哪些地方的人。赵烈文曾言“烈生平善游,今天下行省十八历其十一”⑨可以推测赵烈文人际圈之成员地域分布亦非常广泛,赵烈文人际圈人员地域分布情况如下图2⑩:

赵烈文作为活跃于晚清的官僚知识分子,在其近4000人的人际圈中,各个省份的人都有包含,甚至个别有外国人。但抛开数量不多比重不大的省份外,赵烈文人际圈中户籍占比最大的是江苏,其次是浙江,继而是湖南,再者是安徽、直隶和江西。其中不明籍贯的人数也高达450人之多,但根据日记推测,也多是以上六省,尤其是苏、浙两省的可能性最大,因此“不明”一项并不会对结果带来大的影响。赵烈文是江苏人,准确的说是苏南地区的常州人,其一生的大部分时间都在江苏,故而因为“地缘因素”的关系,赵烈文的人际圈中江苏人的比重高达40%是合情合理的,联系赵烈文日记中的实际记载,在这批江苏人中,苏南地区的人又是在江苏人中占比更多,这亦是因为地缘因素。虽然赵烈文曾经在曾氏兄弟身边工作过,但围绕在曾氏兄弟周围的苏南人亦多,且镇压太平天国运动的前哨后来就在江苏,曾氏兄弟在江苏的时间也不短,更重要的是太平天国运动致使大量的苏南人士投身于反太平天国运动的事业中,继而集合在曾氏兄弟周围,所以赵烈文走到哪都能遇见江苏人。苏南与浙北地区原本就地缘相依,同是江南水乡,水陆交通便利,故赵烈文很早就结识了大量的浙江人,尤其以浙北嘉兴地区的人居多,而浙北地区亦受太平天国运动破坏较大,浙北之人亦积极投身于反太平天国的运动中,基于这两个原因,赵烈文结识的浙江人亦不少。赵烈文的人际圈中的湖南人也不少,虽然有赵烈文去过湖南的缘故,但此因素影响并不大,最主要的原因归结于曾国藩湖南人的身份,其所创之湘军以湖南人为主,所以大批湖南人盘踞在曾国藩军中,故赵烈文结识大量的湖南人并不为怪。至于安徽人和直隶人在赵烈文人际圈中的数量也不少,则是因为赵烈文分别在安徽和直隶工作过,镇压太平天国时期曾国藩曾把大营设在安徽省之东流镇,后又搬至安庆,安徽同是太平天国战争的重要战场,赵烈文随军行走,必然会认识大量安徽人。而赵烈文北上做官之地正是直隶省,结识大量的直隶人亦不足为奇。

总体来说,赵烈文的人际圈呈现的特点与其人生之经历有着密不可分的关系,其人际圈人数体量之大,成员分布之广泛,以及明显的“太平天国”色彩和浓烈的“曾国藩”色彩都让这位晚清的官僚知识分子格外引人注目。目前学术界对赵烈文的深入探究并不多,加强对赵烈文及其日记的关注,不失为是对晚清史研究的重要补充。

[ 注 释 ]

①成杰.中国式人脉.北京:中国华侨出版社,2012.2.

②范英主编.海洋社会学.广州:世界图书出版广东有限公司,2013.50.

③沈云龙.近代中国史料丛刊第六十三辑·近代史事与人物.台北:文海出版社,1973.69.

④翟文明编著.国学知识全知道.北京:中国华侨出版社,2010.35.

⑤尚小明编著.清代士人游幕表.北京:中华书局,2005.2.

⑥此数据因为统计方法的以及个别遗漏的原因,并非精确统计,保守推测赵烈文日记中所展现的其人际圈人员的总数量可能达到4000-4050之间,这个答案也许并不是十分精确,但对于反映赵烈文人际圈的状况却是明确的、有一定说服力的.

⑦图1根据赵烈文《落花春雨巢日记》及《能静居日记》统计绘制.

⑧其中1857年因为守孝的原因日记停更,而无数据.

⑨赵烈文.能静居日记.廖成良标点整理.长沙:岳麓书社,2013:1871.

⑩图2根据赵烈文《落花春雨巢日记》及《能静居日记》统计绘制.其中旗人一项单独列出,是基于旗人本生所拥有的政治特殊性.

*温州大学研究生创新基金研究项目(项目编号3162015018)。

欧阳程楚(1991-),男,汉族,湖北松滋人,温州大学,中国近现代史专业。

I

A

1006-0049-(2017)07-0011-03