高黎贡山秃杉人工林林分密度与生长关系研究

2017-03-27李金亮姜健发

李金亮,姜健发

(云南省林业调查规划院大理分院,云南 大理 671000)

秃杉(TaiwaniaflousianaGaussen)属杉科台湾杉属常绿乔木,被列为国家一级保护珍稀濒危植物,是世界和我国稀有珍贵速生用材树种之一,天然分布于湖北、贵州和云南、福建,垂直分布海拔800~2 500 m。秃杉具有生态适应性较强、树形高大挺拔、生长快、出材率高、材质优良、树叶繁茂、树形优美和单位面积蓄积量高等优点,有很高的经济价值和观赏价值[1]。林分密度是影响人工林生长的重要因素,树木及树冠生长对林分密度的响应关系可以看作是生物对环境变化产生的适应现象。目前有关人工用材林林分密度与生长关系已有大量研究报道[2-7],但有关秃杉人工林林分密度与生长关系的研究报道较少。秃杉人工林林分密度与生长关系是培育秃杉大径材的重要研究内容之一,对秃杉人工林的定向培育及经营技术措施的制定具有重要的指导意义。

1 研究地概况

研究地点位于云南省西南部高黎贡山西南侧(东经98°05′~98°46′,北纬24°38′~25°52′),海拔 3 780 m,属亚热带季风气候类型,年均温14.9℃,极端最高温30.5℃,极端最低温-4.2℃,年均降雨量 1 425.4 mm,暗棕壤。

2 研究方法

2.1 标准地设置方法

2013年3月,选择研究区域内的中和乡、北海乡、候桥镇等不同秃杉人工林林分进行标准地设置。按林分不同龄级和密度选择典型地段设置标准地。标准地面积为 20 m×20 m,共设置30块,分布于海拔 1 740~2 150 m。

2.2 调查内容及分析方法

每个标准地统计秃杉公顷密度,测量胸径、树高、冠幅、年龄(截取圆盘统计)、蓄积量。所得数据利用Excel和Spss19.0统计软件进行分析。

3 结果与分析

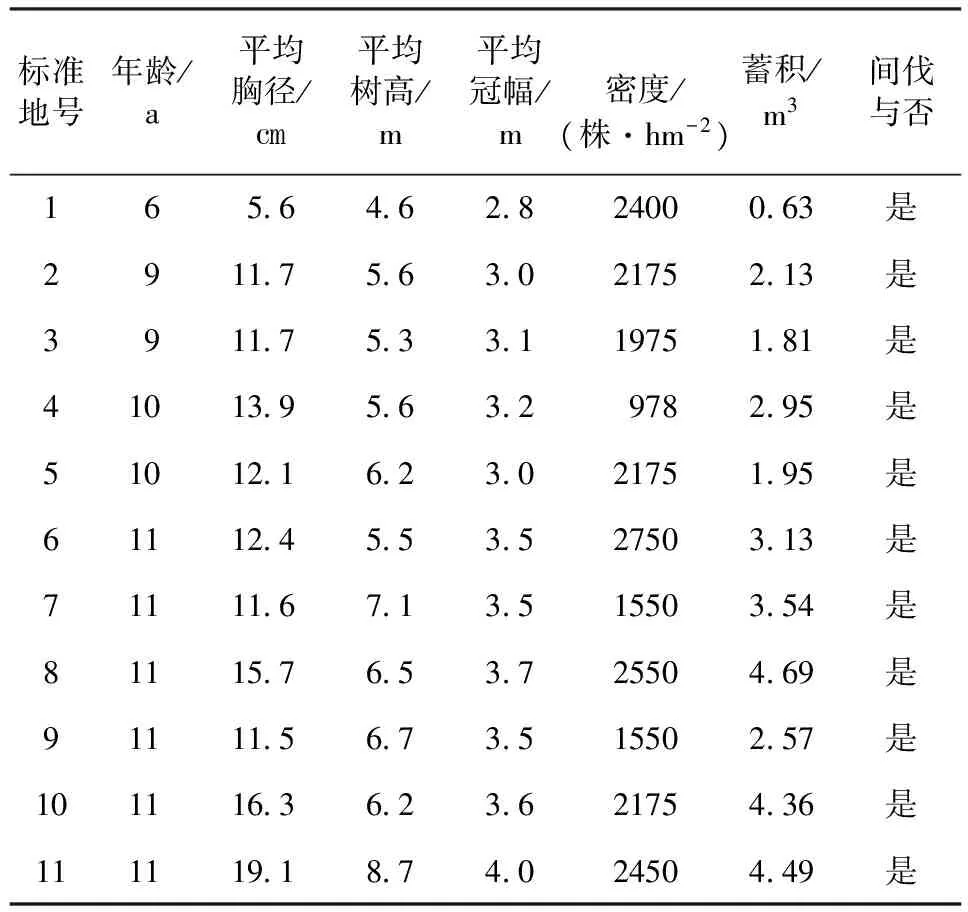

3.1 各标准地秃杉生长情况

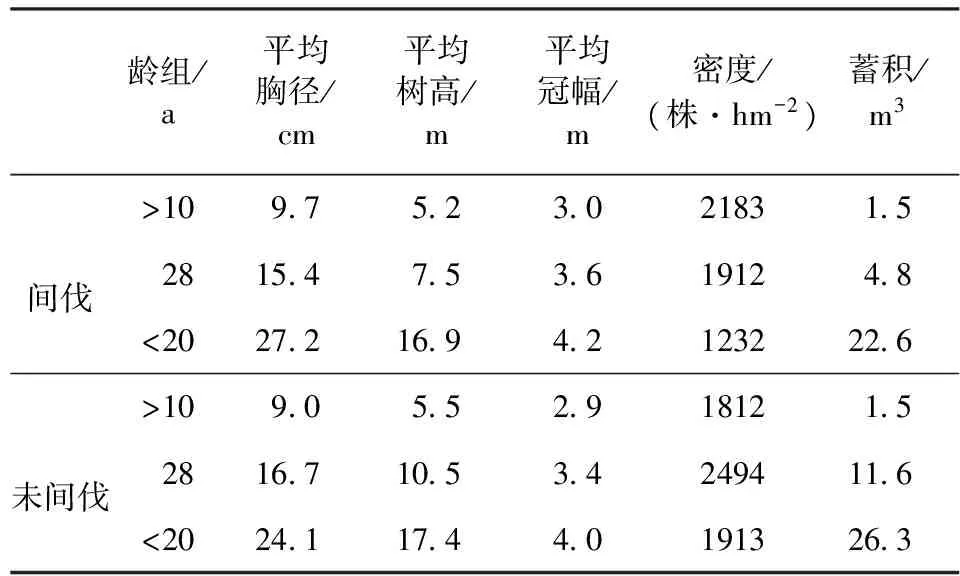

对30块秃杉人工林标准地的公顷密度,胸径、树高、冠幅、年龄、蓄积量进行测量,结果见表1。

表1 各标准地信息

续表1

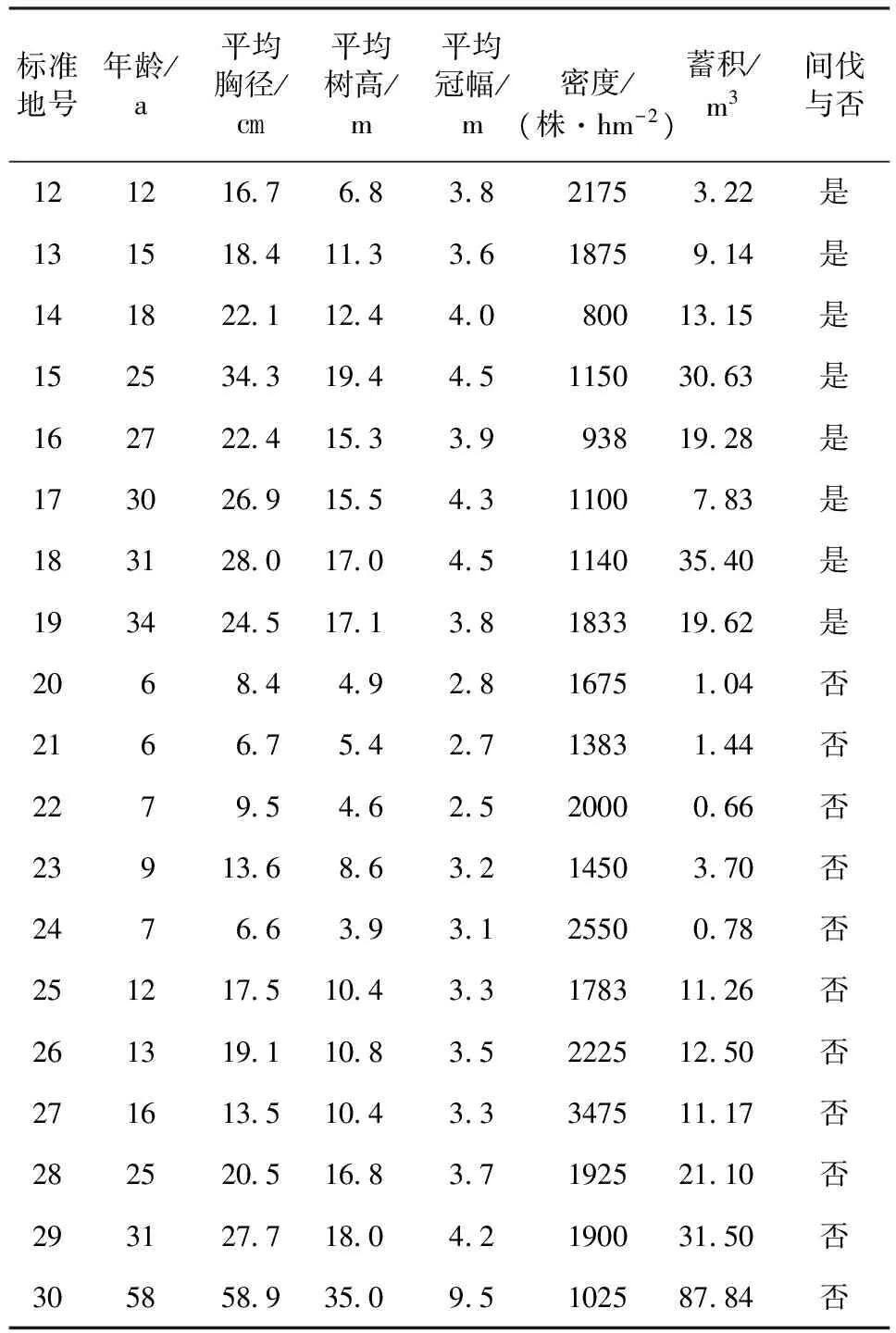

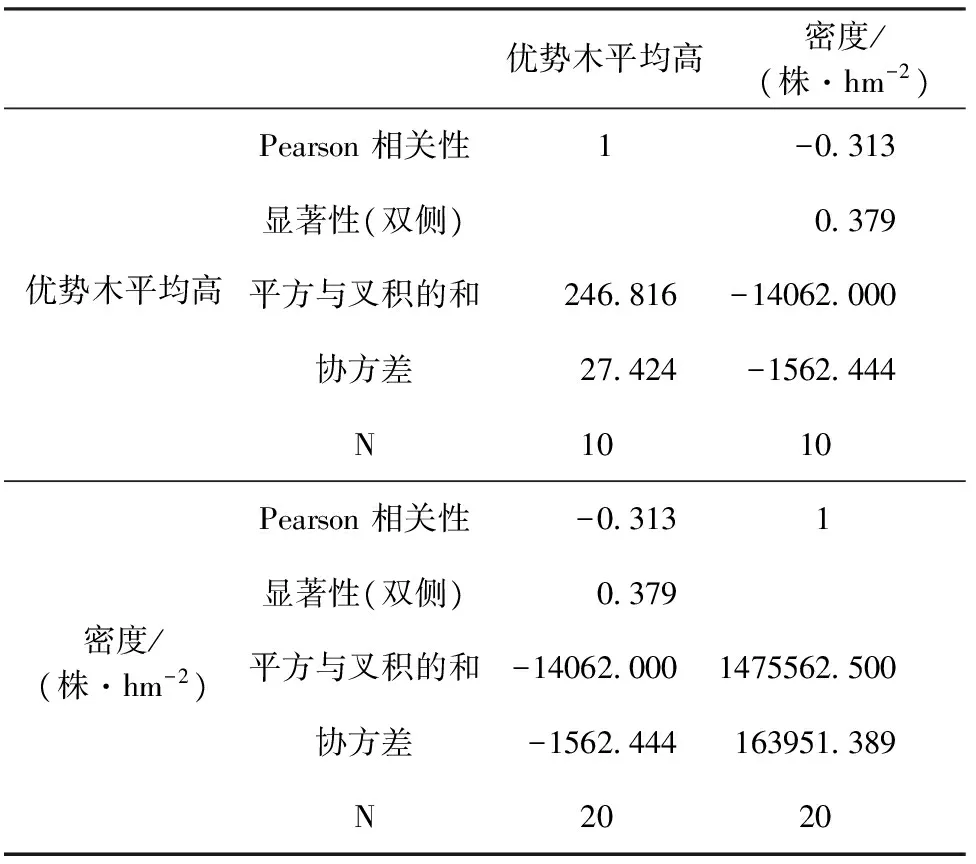

3.2 生长指标的相关性分析

生长指标相关性分析见表2。

表2 生长指标的相关性分析系数

*:在 0.05 水平(双侧)上显著相关;**:在 .01 水平(双侧)上显著相关。

由表2可见,年龄与胸径、树高、冠幅、密度、蓄积存在正相关,年龄与密度存在负相关;胸径与树高、冠幅、蓄积呈正相关,胸径与密度呈负相关;树高与冠幅、蓄积呈正相关,树高与密度呈负相关;冠幅与蓄积呈正相关;密度与蓄积呈负相关。

3.3 间伐对秃杉生长的影响

间伐前后秃杉生长情况见表3。

表3 间伐对秃杉生长的影响

3.4 林分密度对树高生长的影响分析

林分密度对上层林木树高的影响不显著,林分上层高的差异主要由立地条件的不同而引起。也正因此,上层林木树高被认为是反映立地质量的因子。另外,林分平均高受密度的影响也较小,但在过密或过稀的林分中,密度对林分平均高有影响,这是因为在过密的林分中被压木较多,林分平均高较低;而在过稀的林分中,由于林分平均直径较大,依此求得的林分平均高会有所增大。安藤贵(1982)指出,如果在计算平均高时,抛除被压木和枯死木不计,那么,可以认为密度对林分平均高的影响不大[1]。郑世锴等(1990)的研究结果也可得出相似的结论,除过大密度的林分外,不同密度之间的林分平均高差异不显著[1]。从表4中也可得出相似的结论。

林分年龄、密度基本相同,而立地条件不同,则林分树高差异很大,立地条件优越者树高生长快,立地条件差者树高生长慢。而林分直径与树高、立地条件不紧密,与林分密度关系紧密[2]。从表4可以看出,样地1、2、3、10中林分年龄相同,其中样地1、3密度分别为 1 500 株/hm2和 1 600 株/hm2,优势木的平均高为10.6 m、12.6 m,对应的立地指数分别为14和16。

从表5中可以看出,相关性系数为-0.737<0,说明呈中度相关(0.5≤|r|<0.8中度相关),相关系数的显著性为0.015<0.05,说明林分密度受立地指数显著性负影响,从表下的注释可以看出,两变量在0.05水平上显著相关。

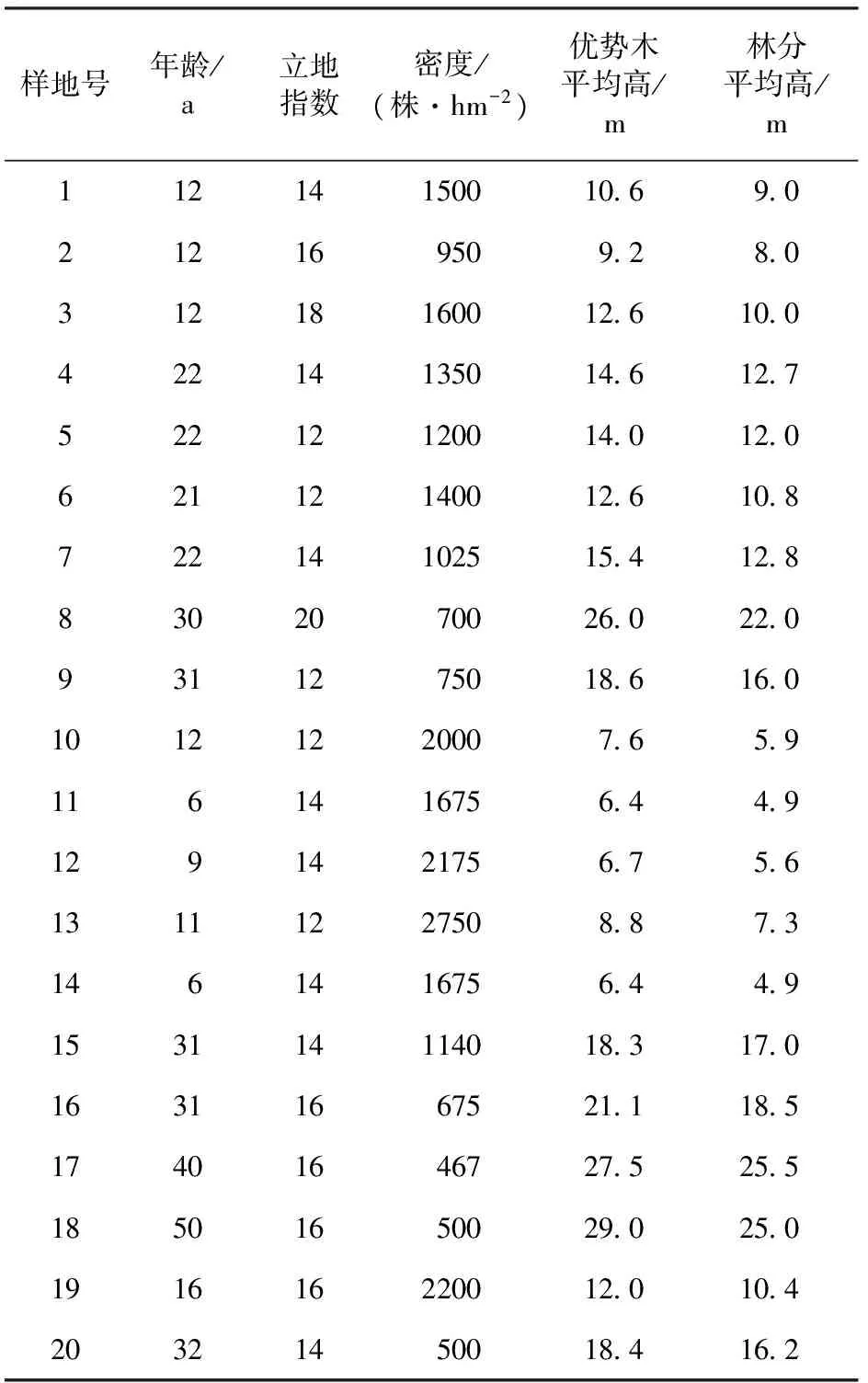

表4 样地林分密度、树高、立地指数

表5 密度与立地指数级相关性分析

*:在 0.05 水平(双侧)上显著相关

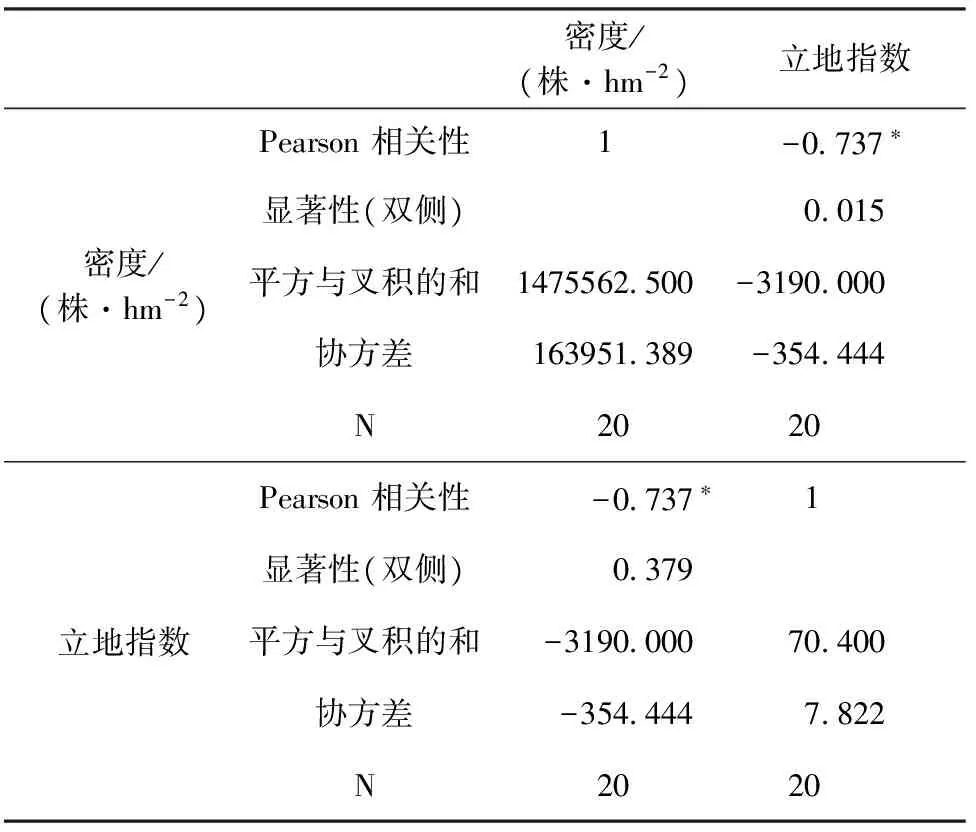

分析林分密度与优势木平均高的相关性,得到结果见表6。

表6 密度与优势木平均高的相关性分析

从表6可以看出,相关性系数为-0.313<0,说明低度相关(0.3≤|r|<0.5低度相关),相关系数的显著性为0.379>0.05,说明林分密度与优势木平均高两变量在0.05水平上相关不显著。

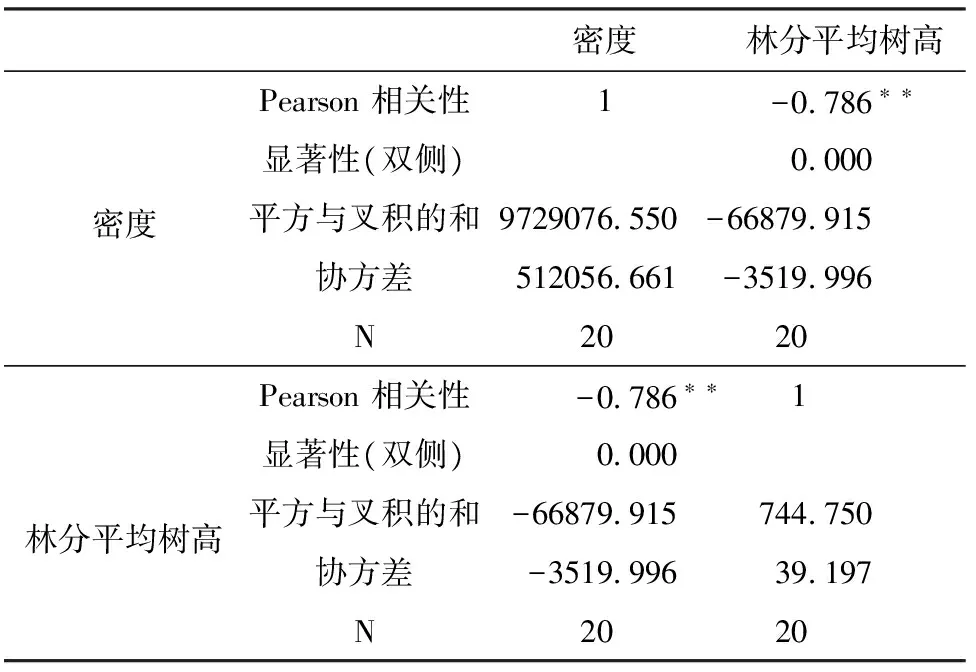

分析林分密度与林分平均高相关性,得到结果见表7。

表7 密度与林分平均高相关性分析

**: 在0.01 水平(双侧)上显著相关。

从表7中可看出,相关性系数为-0.786<0,说明中度相关(0.5≤|r|<0.8低度相关),相关系数的显著性为0.000,说明林分密度与林分平均高两变量在0.01水平上显著相关。

3.5 林分密度对胸径生长的影响

密度对林分平均直径有显著影响,即密度越大的林分其林分平均直径越小,直径生长量也小。反之,密度越小则林分平均直径越大,直径生长量也越大[1]。

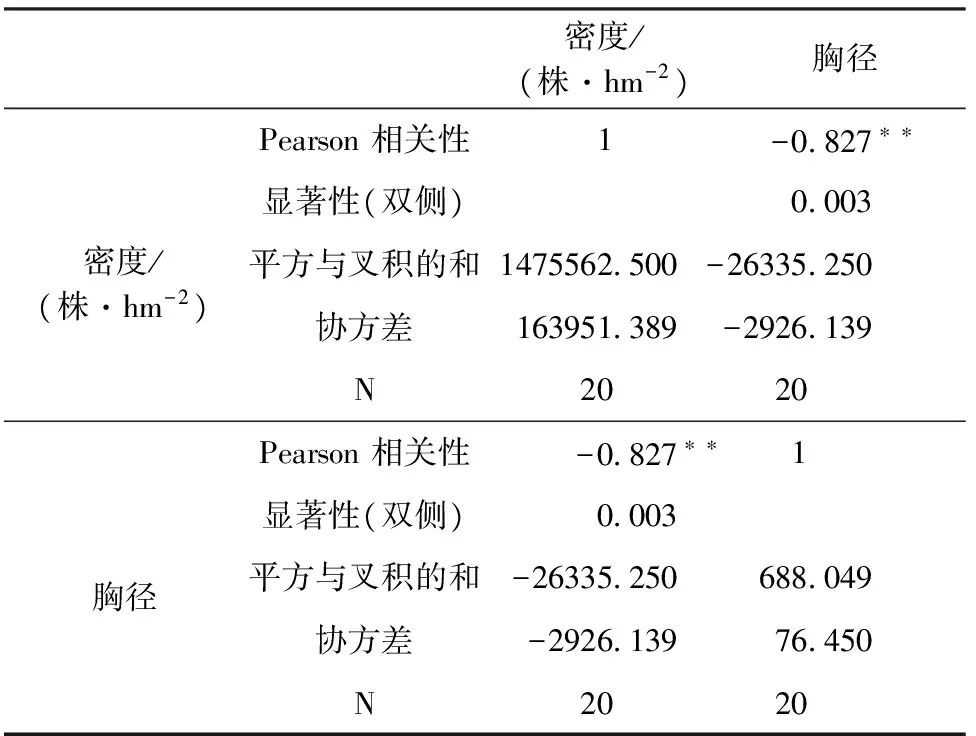

分析林分密度与林分平均胸径之间的相关性,得到结果见表8。

表8 密度与胸径的相关性分析

**:在 .01 水平(双侧)上显著相关。

从表8中可以看出,相关性系数为-0.827<0,说明呈高度相关(0.8≤|r|<0.95),相关系数的显著性为0.003<0.01,说明林分平均胸径受密度显著性负影响,两变量在0.01 水平(双侧)上显著相关。

4 结论与讨论

4.1 结论

谢文雷[1]在2001年对秃杉11年生不同造林密度实验林进行调查分析,结果表明,造林密度对秃杉树高生长的影响未达显著水平,但对林分胸径、枝下高、冠幅和分化度等指标均有极显著影响,说明不同造林密度林分的高生长差异不显著,但栽植密度越大则林木分化愈强烈,林木个体之间的竞争愈加剧烈,林木自然整枝强度加大,造成林分树高、胸径和冠幅生长量的下降。从林分生长效果来看,稀植有利于促进胸径、冠幅和树高的生长,但为了林地充分利用和提高林分群体蓄积量,其初植密度不宜过小,一般最初造林密度控制在 1 667~2 500 株/hm2。

叶功富[3]等研究表明,不同密度秃杉林分中的林木单株材积之间差异显著,其材积随林分密度的增加而减小;随着林分密度的增大,秃杉的单株蓄积量表现为增大的趋势,这种增长的幅度随着年龄的增大呈现递减的趋势,在20年生时已不再显著;随着林分密度提高则小径木增加;对4种密度林分树高生长的调查分析表明,在整个生长发育过程中各密度林分树高成平行增长。

童书振[5]等研究也得出相似的结论:不同密度的秃杉林分,林木枝下高亦不同,其随着年龄和密度的增加而递增,但到12年生后,枝下高趋于稳定,变化不大;不同林分密度对秃杉冠幅生长的影响,总的规律是随密度的增加而递减;各密度间的蓄积量随密度的增加而递增,但到某一年龄时,高密度的蓄积量却有下降的趋势。

黄建[6]等研究表明:随着林分密度的增大,秃杉的蓄积量表现为增大的趋势,且蓄积量与株数胸径呈正相关关系,株数、胸径越大,蓄积量越大,而株数越多,胸径则越小。而为了培养秃杉大径材(D>26 cm),在单位面积保证一定的蓄积前提下,林木的株数不能过多或过少。经生产实践得出,秃杉的合理密度是为 1 050 株/hm2。

我国南方各省引种栽培研究表明,秃杉具有较强的适应性,能够适应我国南方中、低山区的气候和土壤。秃杉林分密度在很大程度上决定了林分的内部结构,直接影响了林分的生长状况。故在秃杉的整个生长过程中都要对其林分密度进行控制,其包括造林密度的确定、间伐的强度与次数、间伐间隔期与起止期的确定等措施,并求得他们的最优组合,实现营林工作的最佳经济效益。

段劼等[7]对北京地区侧柏人工林密度效应进行了研究,认为密度是影响森林尤其是人工林生长的重要因素,林冠层是森林生态系统与其他系统进行能量和物质交换的重要场所,树木及树冠生长对林分密度的响应关系可以看作是生物对环境变化产生的适应性现象。研究结果表明:

1)林分平均胸径、平均树高和平均冠幅生长均随密度增大而减小,林分密度大于 3 000 株/hm2时各指标减小的趋势变缓,使用异速生长模型可以很好地拟合这种变化关系;

2)随密度增加,树冠水平方向和垂直方向生长均受到显著抑制作用,树冠外形表现出由饱满冠型向狭长冠型变化的适应性现象;

3)使用树冠二维、三维指标与密度进行相关性分析可知,树冠长度、树冠率等指标与林分密度呈负相关关系,树冠圆满度及树冠生产效率与密度表现出极显著正相关关系;

4)采用枝解析的方法研究了树枝长度、材积的平均生长量、连年生长量与密度的关系,结果表明,幼龄期各生长量差异不大;

5)在建立冠幅模型时考虑了自变量间的多重共线性问题。

对秃杉人工林样地资料研究表明:

1)林分密度与优势木平均高相关不紧密,与林分平均高相关,但与立地条件关系紧密且呈负相关。

2)密度对林分平均胸径有显著的影响,即密度越大的林分其林分平均胸径越小,直径生长量也小。反之,密度越小则林分平均胸径越大,胸径生长量也越大,在林分密度大于 1 500 株/hm2以后,林分平均胸径变化幅度相对较小。林分平均胸径要求达到大径级材(大于26 cm)时,林分密度控制在 1 000 株/hm2以内。

3)在相同的立地条件下,林分密度随年龄的增大而减少,30年以后林分密度趋于稳定。

4.2 讨论

秃杉林木生长发育过程中有两大主要因素影响着它的生长:自然因素跟人为因素。自然因素包括林木生长的大环境以及所处的生态系统,即气候、地形、土壤、海拔、其他物种、自然灾害等因素;人为因素包括种苗、施肥、抚育、管护、人为破坏等。在这些因素中,人为因素能更及时、迅速、简便地根据林木的生长需要而进行调整。但人为因素如何能更及时、迅速、简便地根据林木的生长需要而进行调整还是有待解决的问题。

[1] 谢文雷.秃杉人工林密度管理技术研究[J].防护林科技,2004,62(5):23-25.

[2] 陶国祥.秃杉生长规律的研究[J].林业调查规划,2001(3):78-82.

[3] 叶功富,林武星,张水松.不同密度管理措施对杉木林分的生长、生态效应研究[J].福建林业科技,1995,22(3):1-8.

[4] 吴立东,赵玉珍,王建华.影响造林密度的因素分析[J].林业勘察设计,2004,129(1):29-30.

[5] 童书振,盛炜彤,张建国.杉木林分密度效应研究[J].林业科学研究,2002,15(1):66-75.

[6] 黄建,闵炜,蔡长春,等.不同密度对杉木中龄林生长的影响[J].数理统计与管理,2006,25(1):112-116.

[7] 段劼,马履一,贾黎明,等.北京地区侧柏人工林密度效应[J].生态学报,2010,26(12):3206-3214.