自然保护区生态旅游健康度的评价标准与实证研究

2017-03-27鲁小波王万山赵明成

鲁小波,王万山,赵明成

(1.渤海大学旅游学院,辽宁 锦州 121013;2.渤海大学旅游发展与规划研究中心,辽宁 锦州 121013)

自然保护区(或者国外的国家公园或保护地)是生态旅游天然最佳开展地。大量研究表明,全球最主要的典型生态旅游都是在自然保护区及其周边地带开展。保护是自然保护区的初衷和目标,但在不影响保护工作的条件下适度开展生态旅游,以游养保应视为成功之道(郭来喜,1997)[1]。关注自然保护区内的生态旅游活动的学术论文逐年增多。张广瑞曾在1999年就已经意识到了生态旅游带来的负面影响,指出中国应慎重推动生态旅游发展。当时的一项研究揭示:“自然保护区开发生态旅游有22%导致了环境破坏,还有11%存在不同程度的旅游资源退化现象”(张广瑞,1999)[2]。自然保护区生态旅游的相关指标体系有环境承载力、可持续性、开发潜力、环境影响、社区参与效果等[3-8]。相关指标体系的建立或完善是研究走向成熟的标志,也会进一步规范自然保护区生态旅游经营和游客行为,为自然保护区生态旅游的健康发展保驾护航(鲁小波,2011)[9]。

20世纪90年代以来,世界各地发展生态旅游的过程中出现了泛化和异化现象,生态旅游被渲染为一个“标签”或吸引旅游者的幌子。生态旅游是旅游环境问题的灵丹妙药还是会引起更严重环境危机的潘多拉盒子(Oliver,2005)[10]?生态旅游是一个无法兑现的承诺(Emily H,1999)[11]?更有甚者认为,生态旅游是为了经济利益而“制造”的一个混淆视听的掩饰性语言修饰而已。“2009中国生态旅游年”之后,中国生态旅游如雨后春笋般“遍地开花”,尤其是很多自然保护区生态旅游发展中的不规范、泛化、异化给保护区造成了严重的环境破坏和生态退化。

2006年,中华人民共和国国家质量监督检验检疫质量总局与中国国家标准化管理委员会联合发布了国家标准《自然保护区生态旅游规划技术规范》(GB/T20416-2006),国家林业局分别于2009年与2013年发布了中华人民共和国林业行业标准《自然保护区生态旅游评价标准》(LY/T1863-2009)、《自然保护区生态旅游管理评价技术规范》(LY/T2089-2013),对自然保护区生态旅游健康发展发挥了一定的积极作用。但是,无论是国家标准还是行业标准都偏重于自然保护区生态旅游的某一方面,如《自然保护区生态旅游评价标准》重点关注自然保护区生态旅游的开发条件[12-14],缺乏对自然保护区生态旅游进行全面、动态的评价与研究。本文引入健康度的概念,并构建评价指标体系和集对分析方法对自然保护区生态旅游健康度进行评价。

1 对自然保护区生态旅游健康度的界定

世界卫生组织 (WHO) 成立于1946年,其宪章将健康界定为:“当人的一切生理机能正常、没有疾病或缺陷,抑或事物的情况正常时,就可以说这个人或事物是健康的。生态系统是一个包含了生命的超有机体的复杂系统,生态系统的一些特征(如波动和衰竭)都可以认为是系统健康与否的症状”[10]。任何事物的健康都是相对的,可将它应用于各类生态系统之中。随着研究的深入,很多包含人类参与的生态系统以及社会系统的研究也引入了“健康度”的概念。自然保护区生态旅游的研究也有必要引入“健康度”,进一步对自然保护区生态旅游的实践、管理和科学研究进行指导,保障其持续、健康发展[11]。

1.1 内涵

1)构建的自然保护区生态旅游健康度及其评价体系要突破传统从单一角度观察、分析、描述的习惯。国内外对自然保护区生态旅游进行了大量的研究,绝大部分研究都从单一角度分析自然保护区生态旅游,全面、综合、动态的研究缺乏,影响了研究成果在自然保护区生态旅游发展中的指导价值。

2)应该认识到自然保护区生态旅游的健康度是动态变化的,自然保护区生态旅游的健康与不健康状态会随着条件、背景、时间以及国际、国内形势等的变化而动态演化。

3)自然保护区生态旅游的健康同人类一样,应该包括物质与精神2个方面。健康的自然保护区生态旅游既要有良好的环境、优质的资源、完善的设施、恰当的工具等硬件和高素质工作人员、具有环境保护意识的游客、爱护环境的居民等人员基础,更要有优质的服务、科学的管理、有效的监督、适度的保护、充分发挥的环境教育功能以及与当前社会主流文化衔接与协调等软环境或精神方面的条件。

4)自然保护区生态旅游健康度的临界点是利益相关群体利益达到相对均衡的状态。从自然保护区资源与环境、当地居民、游客、景区、政府、工作人员等利益相关者的角度,虽然自然保护区生态旅游不可能以最高标准完全满足所有利益相关群体在利益上的诉求,但真正健康的自然保护区生态旅游一定要使各利益相关群体在自然保护区生态旅游发展过程中的受益程度和范围在基本心理底线之上,达到一个多群体都能够相对满意的状态,使多方利益相关者在自然保护区生态旅游未来发展过程中都能保持相对的和谐均衡格局,不至于出现严重的冲突。

5)追求最佳健康度是每个自然保护区生态旅游发展的目标。理论与实践只能无限接近,现实中没有绝对“最健康”的自然保护区生态旅游,但作为自然保护区生态旅游的经营者、管理者、研究者等理性的群体,都应该以推动自然保护区生态旅游向最佳健康状态发展为终极目标。

1.2 定义

从健康度要客观、准确体现自然保护区生态旅游运营状态的角度来界定,可将其定义为“从横向组成结构、纵向发展阶段、现状动态特征和综合协调能力4个维度反映自然保护区生态旅游在开发、建设与经营等过程中适应经济社会大背景,克服各种困难,满足市场需求,兼顾保护与开发矛盾,协调来自各方的矛盾、冲突,保持自然保护区在合法、合情、合理的范围内经营生态旅游,并保持其在经济、社会和环境等方面获得良好的效益,且不断进步、改进,提高管理、服务、保护效率,持续为更多社会大众、地区民众和地球环境做出积极贡献的能力水平。”简单地说“自然保护区生态旅游健康度是其克服各种阻力,维持生态旅游健康运营的能力”[11]。自然保护区生态旅游健康度科学、客观地体现出其健康状况,对定量化的评价进行明确的指导。

2 自然保护区生态旅游健康度评价体系

2.1 指标体系构建

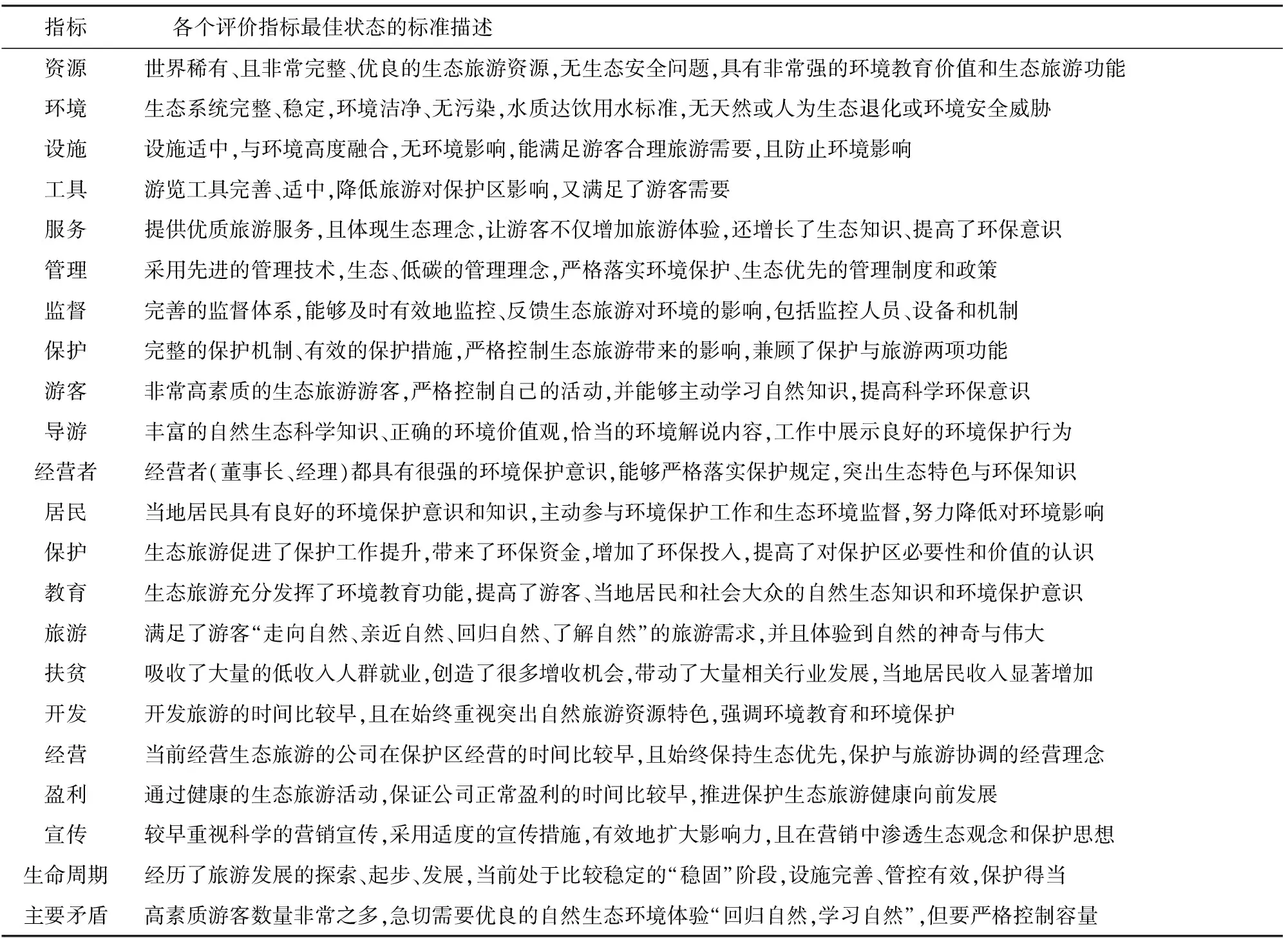

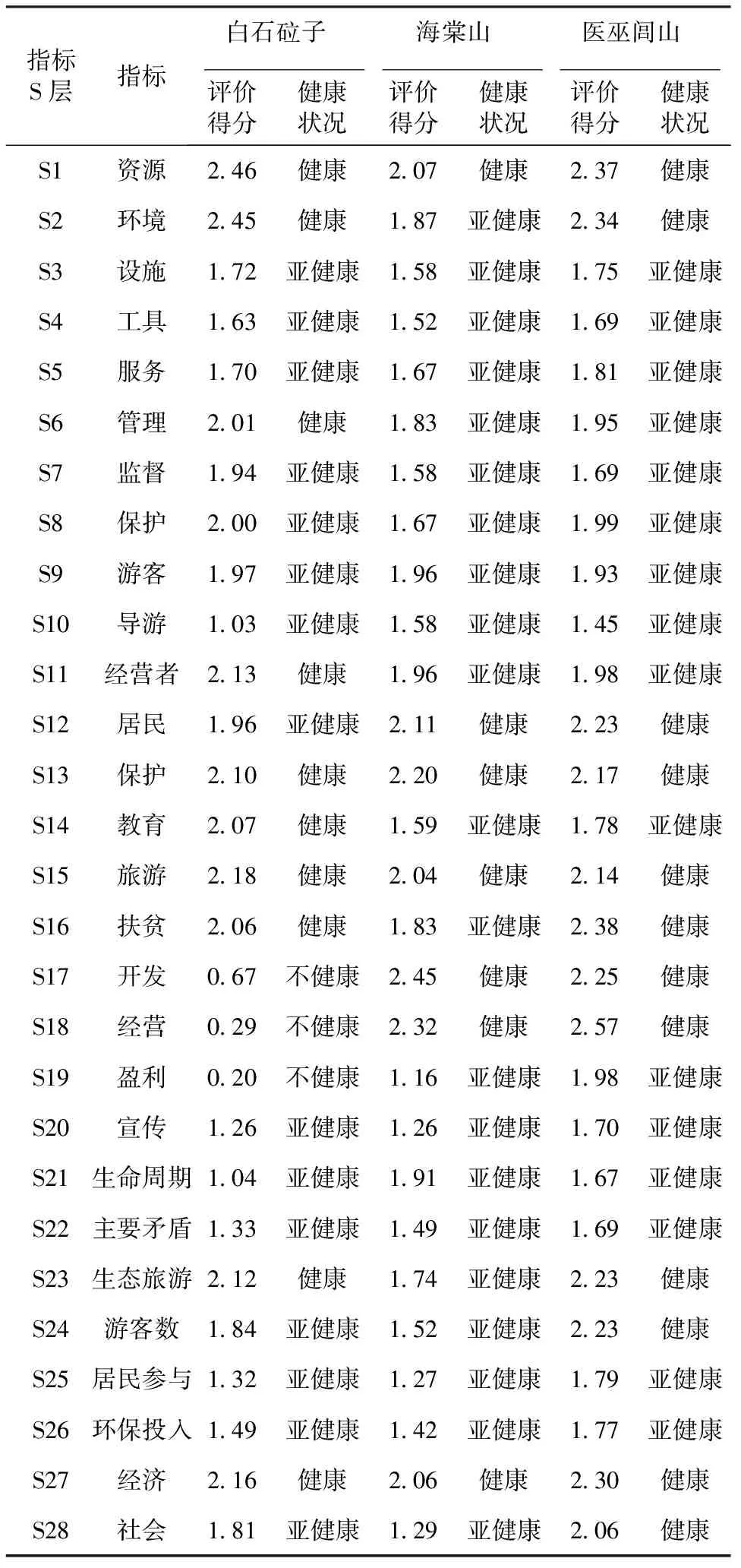

基于上述有关自然保护区生态旅游健康度的概念以及内涵的分析,对于其进行完整、动态、科学的分析需要从横向组成要素结构、纵向发展阶段历程、现状动态特征与综合协调能力4个维度构建包括16个方向、58个具体指标的评价体系(表1)。

表1 自然保护区生态旅游健康度评价指标的最佳状态标准

续表1

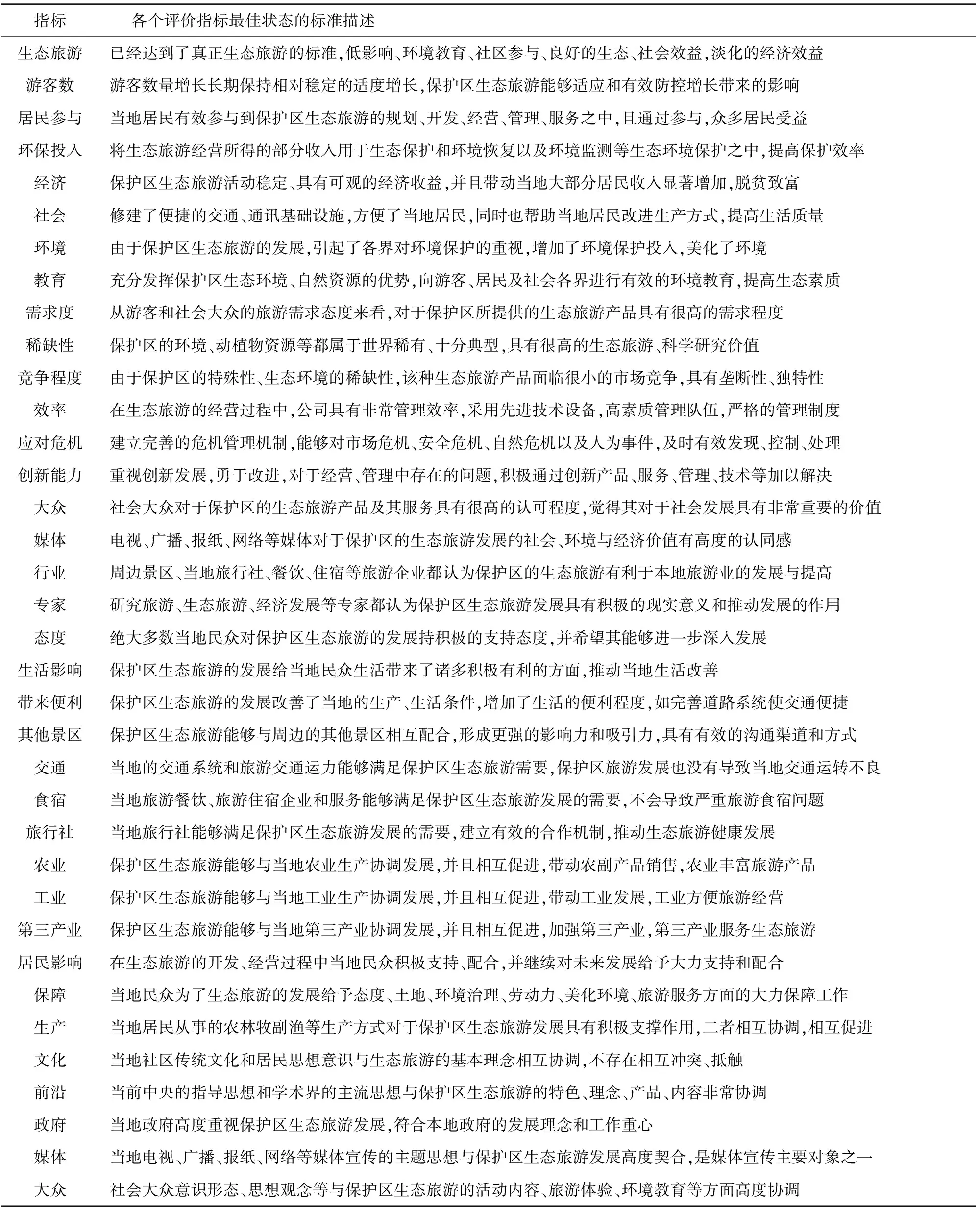

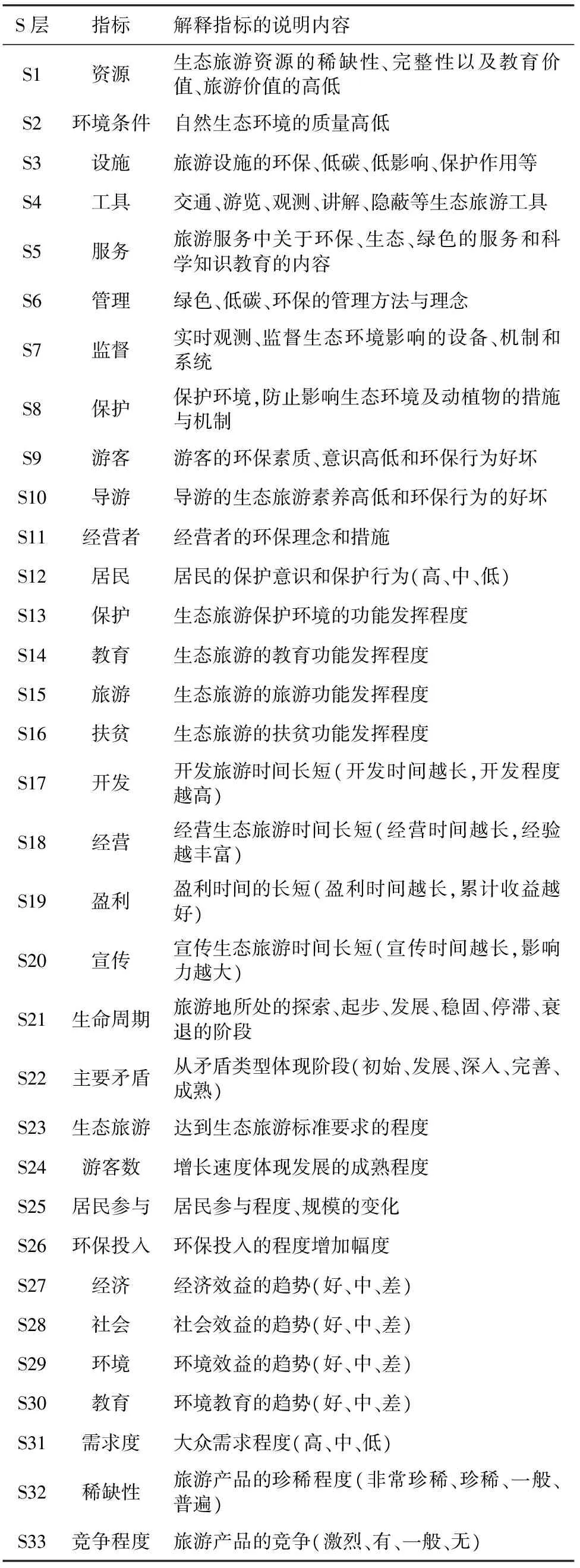

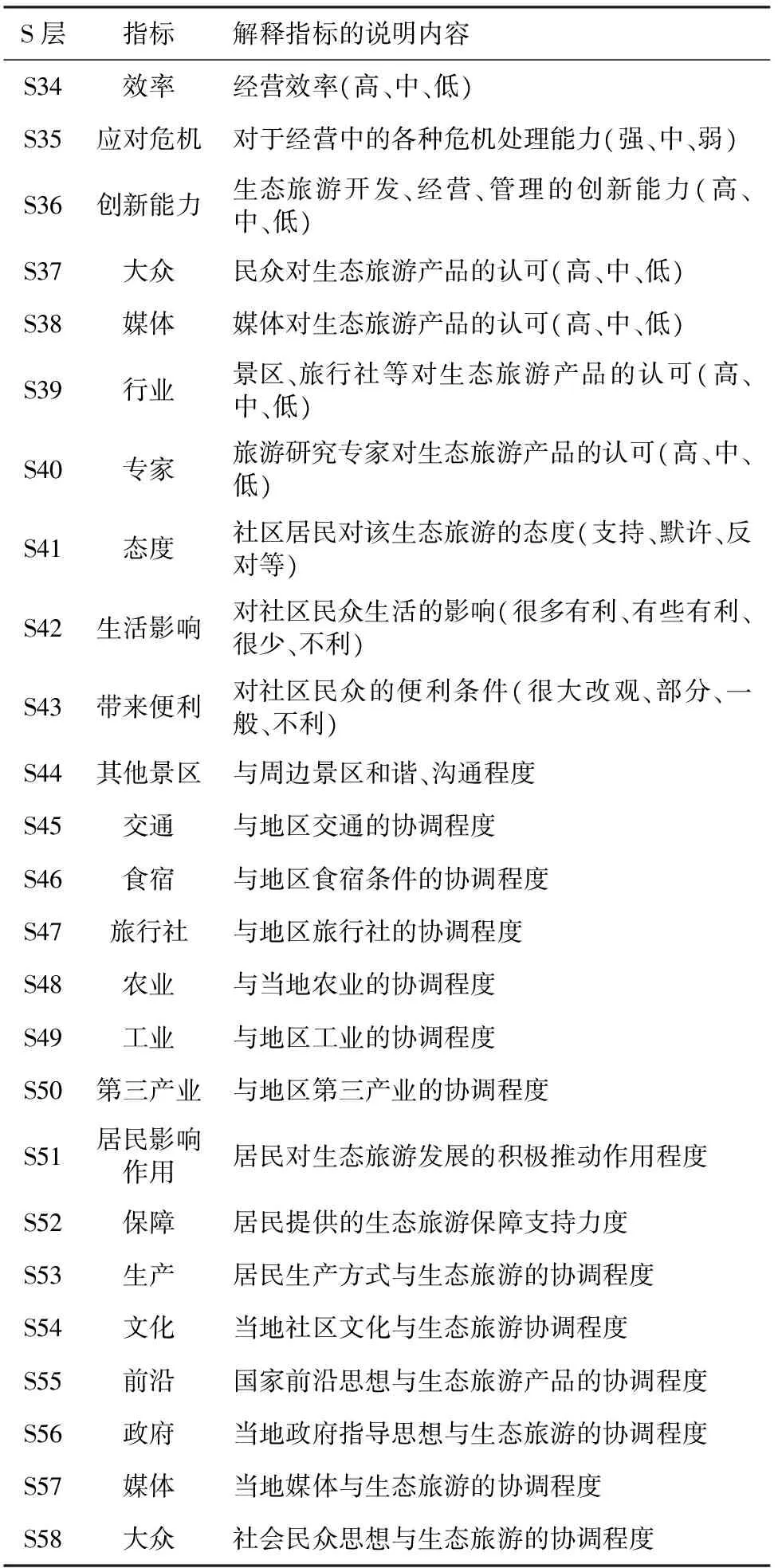

2.2 对健康度指标的解释

自然保护区生态旅游健康度评价指标体系由上至下分为维度层、评价方向和具体指标3个层次,其中4个维度和16个评价方向都比较好理解,而58个指标需要进一步解释,以明晰其评价的内容和意义,便于评价主体做出客观的评价,保障结果的准确性(表2)

表2 自然保护区生态旅游健康度评价指标的解释

续表2

3 自然保护区生态旅游健康度标准

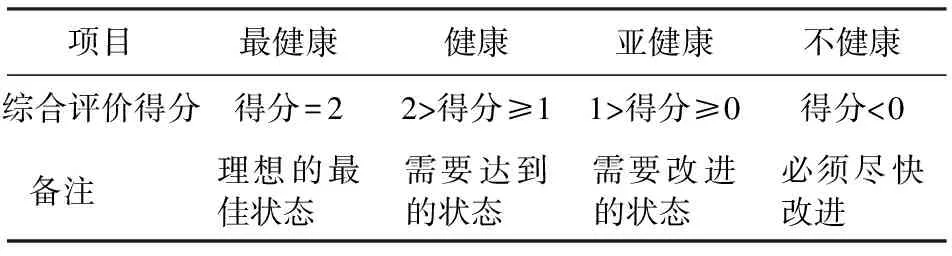

表2对自然保护区生态旅游健康度58个指标的内容进行了说明。那么,每个指标达到怎样的程度可以认定为健康呢,也就是指标评价的标准是什么?现对58个指标的最佳状态进行描述(表1),作为具体自然保护区生态旅游健康度评价的标准。根据实际情况中每个指标距离“最佳标准”的差距进行评分,如“非常接近”打满分(最健康),“有差距”打良好(健康),“差距较大”打勉强(亚健康),“差距非常大”为不健康。

4 集对分析实证研究自然保护区生态旅游健康度

4.1 实证研究对象

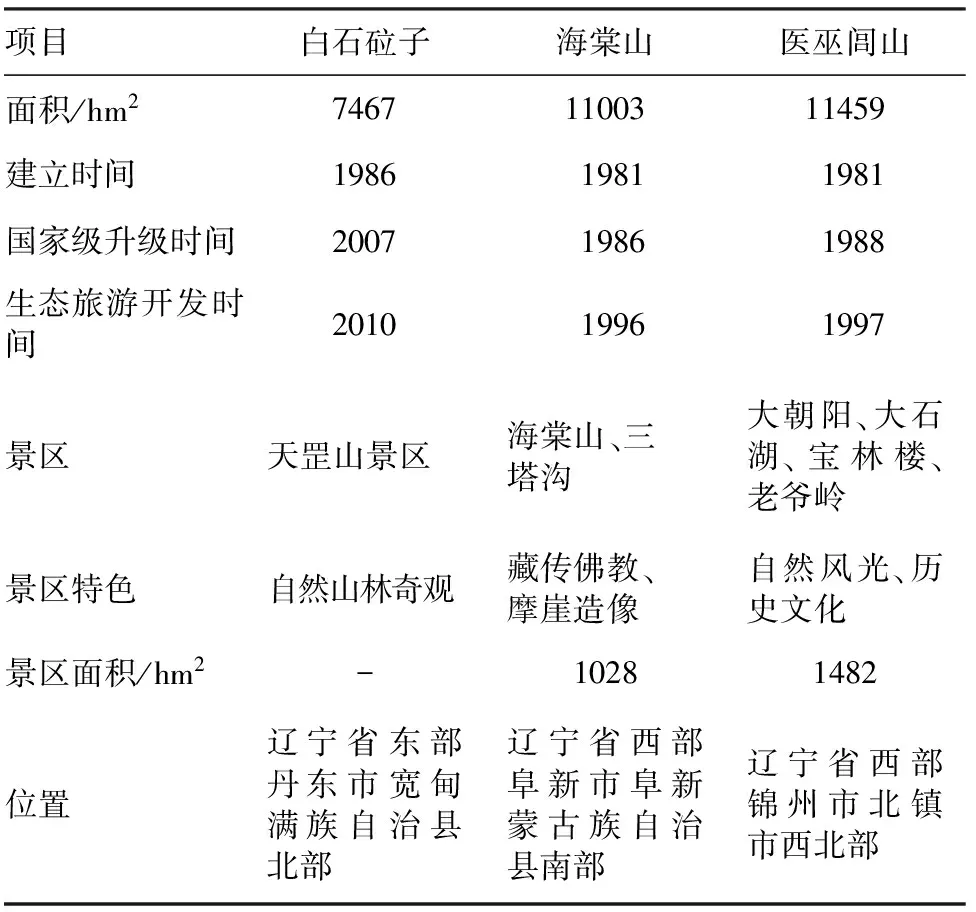

实证研究选择具有典型代表性分别位于丹东的白石砬子、阜新的海棠山和锦州的医巫闾山3个森林类国家级自然保护区为研究对象(表3)。

表3 白石砬子、海棠山、医巫闾山自然保护区生态旅游概况

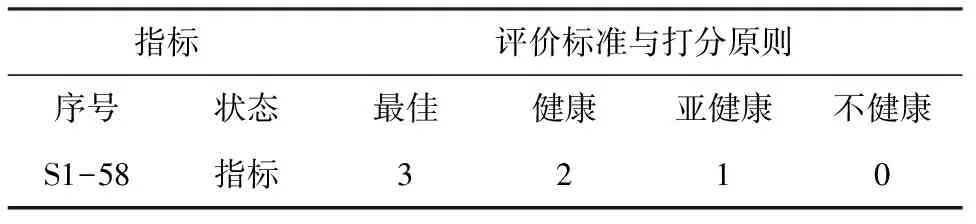

4.2 自然保护区生态旅游指标健康度的分级打分标准

在此次评价中,采用4个等级的标准,分别为最佳健康、健康、亚健康和不健康,分别用3分、2分、1分和0分表达,越接近3表示越健康,越接近0表示越不健康(表4)。

表4 自然保护区生态旅游健康度指标评价打分标准

4.3 多主体参与自然保护区生态旅游健康度评价

自然保护区生态旅游利益相关者群体众多、差别巨大、关系复杂,实现当地居民、游客、从业人员、管理人员和研究者等共同参与需要考虑评价机制的公平性、客观性和时效性,并且需要巧妙调动利益相关者参与的积极性。构建由当地居民、游客、从业人员、管理人员和研究者等参与的自然保护区生态旅游健康度评价机制,可以充分反映利益相关者的利益诉求和正当权益,有利于自然保护区生态旅游的协调发展和健康度提高。

根据以上自然保护区生态旅游健康度评价的原则,对58个指标进行分析,并与自然保护区的利益相关者群体进行对接,分别确定了每个指标最佳的评价主体。每个指标的评价主体数不一定相等,只要选择最适合的评价主体参加即可,如生态旅游资源可由直接接触、体验的游客,经常获得游客反馈意见的旅行社以及专门研究的专家组成,而有关自然保护区生态旅游教育功能的发挥可以让游客、旅行社、保护区工作人员、当地居民、媒体、景区工作人员和专家组成评价主体。

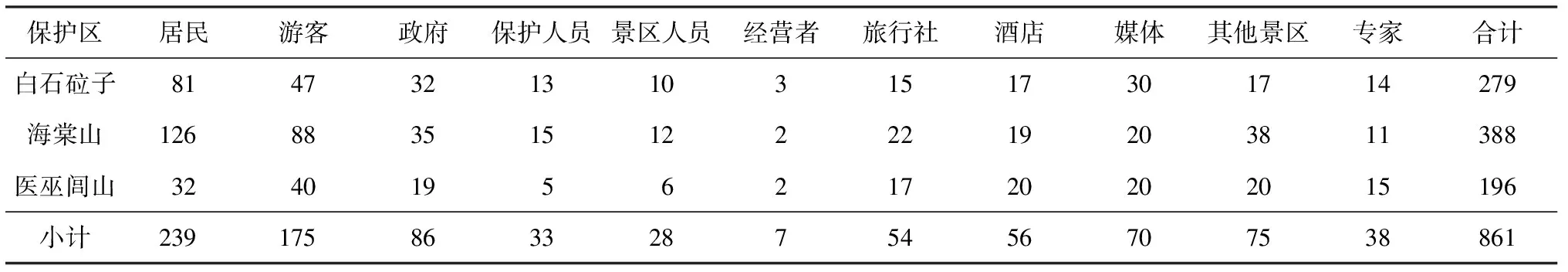

4.4 通过调查确定评价主体的意见

根据自然保护区生态旅游健康度评价的58个指标以及应该参与评价的11个主体,设计面向评价主体的11种问卷,将每个主体参与评价的指标转化为问题设计在问卷中,并且印制调查问卷。2014年6月—2015年11月,分别对海棠山、白石砬子、医巫闾山自然保护区的游客、居民、经营者、景区工作人员、保护区工作人员、周边其他景区工作人员、当地旅行社、酒店、当地政府、当地媒体和相关专家进行了实地走访和问卷调查,发放问卷 1 125 份,回收 1 069 份,其中有效问卷861份(表5)。

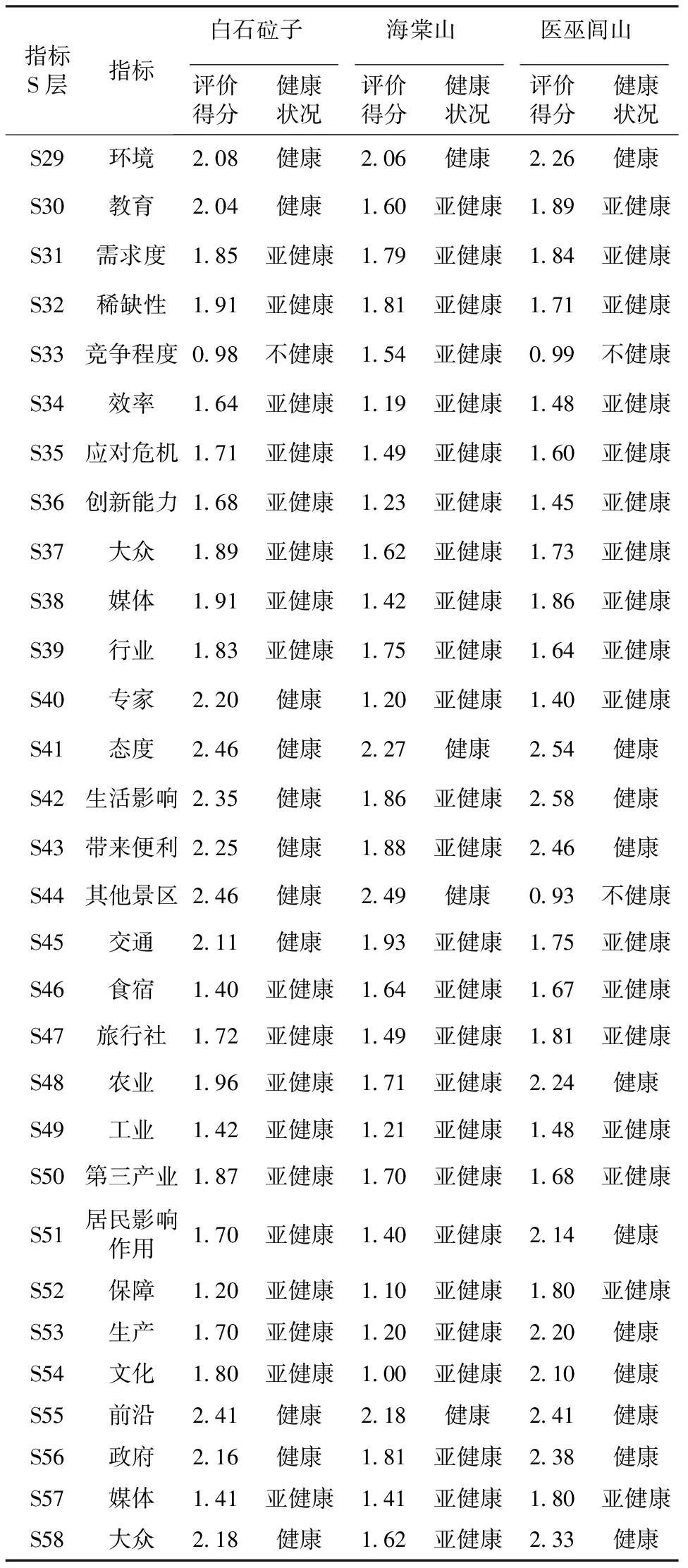

将调查问卷中各个主体对于各个指标的意见定量化、标准化,并进行综合分析,再将各个主体的意见乘以权重求和,获得各个指标的综合评价得分,如表6。

白石砬子自然保护区生态旅游中有4个不健康指标,33个亚健康指标,21个健康指标;海棠山仅有11个健康指标,47个亚健康指标,没有不健康指标;医巫闾山有2个不健康指标,23个健康指标,33个亚健康指标。

4.5 集对分析确定最终评价结果

集对分析(SPA)是赵克勤在1989年包头召开的全国系统理论会议上提出的一种系统分析方法[12]。其核心思想是在某一具体问题背景下,把客观事物的确定性联系与不确定性联系作为一个确定、不确定系统来分析和处理,确定性联系分为同一性联系和对立性联系,分别简称为“同联系”和“反

表5 自然保护区生态旅游健康度调查问卷统计

表6 白石砬子、海棠山、医巫闾山3个自然保护区生态旅游健康度指标评价结果

续表6

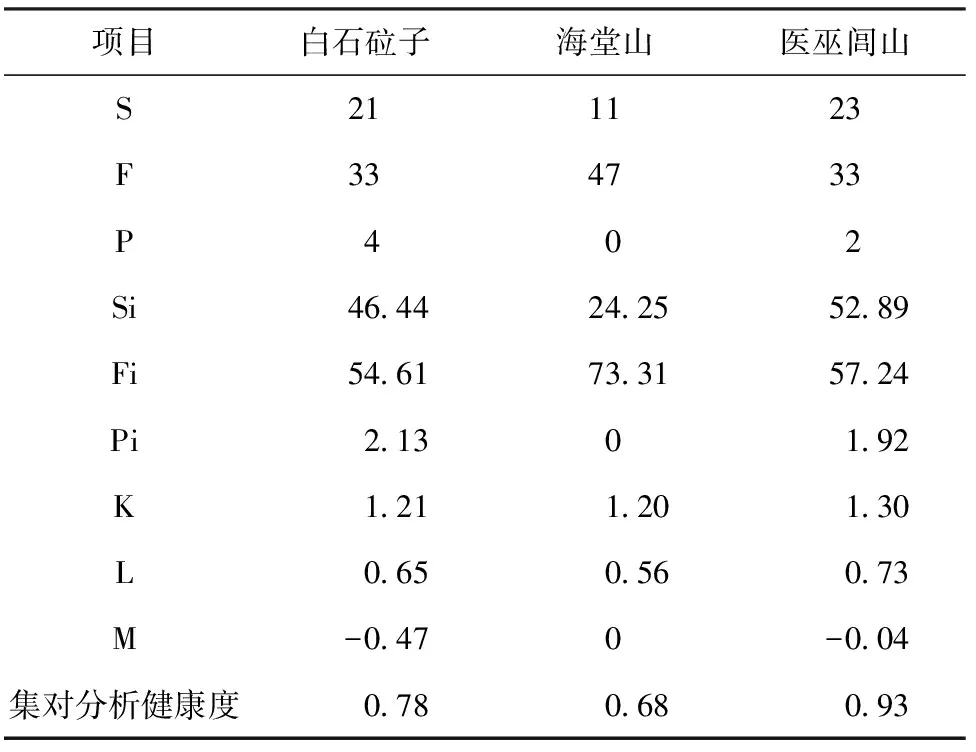

表7 自然保护区生态旅游健康度集对分析系数

联系”;不确定联系称为差异性联系,简称为“异联系”。集对分析就是从同、异、反3个方面进行分析,并用联系度描述两个集合的关系:

(1)

式中:μA-B为联系度;N为集对所具有的特性总数;S为集对中两个集合共同具有的特性个数;P为集对中两个集合相互对立的特性个数;F为集对中两个集合既不共同具有、也不相互对立的特性个数;i为差异不确定系数,通常在-1,l范围内取值,i取-1与1时,都是确定性的,i在-1与1之间变化时,考虑到“同”与“异”之间差异的微小,令i=0.8,不确定性不显著;j为对立度系数,通常取-1。令a=S/N,b=F/N,c=P/N,式(1)可简化为[13]:

μA-B=a+bi+cj

(2)

从自然保护区生态旅游健康度评价的58个指标来看,可以通过标准将其划分为“同”(评分≥2),“异”(2>评分≥1),“反”(评分<1),但是,即便是在同一类型,联系程度还是有差别的,如2.9分与2.0分的联系程度必然不同,而如果用原来的公式就无法体现这样的差别了。因此,对集对分析的计算公式进行了改进,“同”、“异”、“反”都加入相应的系数,公式如下:

(3)

其中,K=(∑Si-S)/S,L=(∑Fi-F)/F,M=(∑Pi-P)/P,其中μA-B为联系度;N为集对所具有的特性总数;S为集对中两个集合共同具有的特性个数;P为集对中两个集合相互对立的特性个数;F为集对中两个集合既不共同具有、也不相互对立的特性个数,而∑Si、∑Fi、∑Pi分别为自然保护区生态旅游健康度评价的58个指标中综合评价达到2分及2分以上的指标的和(“同”的指标评价相加之和),2>评分≥1的指标的和(“异”的指标评价相加之和),评分<1的指标的和(“反”的指标评价相加之和)。

5 结论

要确定白石砬子、海棠山、医巫闾山3个自然保护区生态旅游健康度情况,除了集对分析获得得分,还要根据集对分析最满意(每个指标都为3分)、满意(每个指标都为2分)、一般(每个指标都为1分)、不满意(每个指标都为0分)4种临界状态,对集对分析结果做出分级标准(表8)。

表8 自然保护区生态旅游健康度集对分析综合评价等级划分标准

通过白石砬子、海棠山、医巫闾山3个自然保护区生态旅游健康度的集对分析评价结果,结合表8健康度等级划分标准,可知这3个自然保护区生态旅游健康度都处于“亚健康”状态,但其中的医巫闾山为0.93分,非常接近于“健康”状态。由于医巫闾山自然保护区生态旅游的经营由医巫闾山自然保护区管理局掌握,其管理局属县级单位,为省林业厅直属管理单位,与保护区所在的北镇市(县级市)平级。但北镇市的青岩寺、大芦花、观音阁、北镇庙等旅游景区都围绕医巫闾山周边分布,竞争比较激烈,且两个单位管理系统缺乏有效协调,在发展过程中矛盾冲突比较严重,故而出现了竞争程度和与周边景区之间关系不健康的问题,影响了其健康状态。白石砬子自然保护区生态旅游开发较晚,2014年才开始试营业,开发时间、经营时间、盈利时间都非常短,明显没有达到健康的程度。另外,由于白石砬子自然保护区所在的辽东山地很多景区都以美丽的山林景观取胜,所以旅游产品雷同、景观相似,故而存在“恶性竞争”。海棠山自然保护区生态旅游发展时间较长、周边景区较少,故而不存在医巫闾山和白石砬子2个自然保护区所面临的“不健康”问题,但由于海棠山自然保护区生态旅游的经营不灵活、管理不到位、创新不足,导致发展缓慢,效益低下,没有发挥应有的价值和作用,至今距离景区大门仅几百米的大板村仍是“贫困村”。海棠山自然保护区生态旅游健康度评价中,仅有11个健康指标,有47个不健康指标,故而海棠山的健康度比医巫闾山和白石砬子都弱,需要改进、提升。

[1] 郭来喜.中国生态旅游——可持续发展的基石[J].地理科学进展,1997,16(4):1-10.

[2] 张广瑞.生态旅游的理论与实践[J].旅游学刊,1999,14(1):51-55.

[3] 文传浩,杨桂华,王焕校.自然保护区生态旅游环境承载力综合评价指标体系初步研究[J].农业环境保护,2002,21(4):365-368.

[4] 于玲,王祖良,李俊清.自然保护区生态旅游可持续性评价——以浙江天目山自然保护区为例[J].林业资源管理,2007(1):55-58.

[5] 黄晓凤,顾署生,李勇,等.自然保护区生态旅游开发潜力评价研究——以江西鄱阳湖国家级自然保护区为例[J].江西农业大学学报,2006,28(3):415-419.

[6] 徐菲菲.基于社区的生态旅游可持续性评价——以江苏盐城丹顶鹤湿地自然保护区为例[J].南京财经大学学报,2006(6):62-64.

[7] 王金叶,阳漓琳,郑文俊,等.自然保护区生态旅游环境影响评价——以猫儿山国家级自然保护区为例[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版),2010(1):105-108.

[8] 郭进辉,孙玉军.自然保护区生态旅游社区参与效果评价体系研究——以武夷山自然保护区为例[J].安徽农业科学,2009(13):185-189.

[9] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫质量总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T20416-2006 自然保护区生态旅游规划技术规范[S].北京:中国标准出版社,2006.

[10] 国家林业局.LY/T1863-2009 自然保护区生态旅游评价标准[S].北京:中国标准出版社,2009.

[11] 国家林业局.LY/T2089-2013 自然保护区生态旅游管理评价技术规范[S].北京:中国标准出版社,2013.

[12] 鲁小波,陈晓颖.辽宁6处森林类自然保护区生态旅游资源评价[J].西部林业科学,2011,40(1):21-25.

[13] OLIVER KRUGER.The role of ecotourism in conservation: panacea or Pandora’s box?[J]. Biodiversity and Conservation,2004,28(4):1-22.

[14] EMILY H YOUNG. Balancing Conservation with Development in Small-Scale Fisheries: Is Ecotourism an Empty Promise?[J].Human Ecology, 1999,27( 4):581-620.

[15] 周游,董成森.城市生态系统健康评价研究进展[J].湖南农业科学,2009(12):108-111.

[16] 鲁小波,陈晓颖,马斌斌,等.自然保护区生态旅游健康度的概念辨析与体系构建[J].林业调查规划,2014,39(4):46-50,64.

[17] 赵克勤,宣爱理.集对论——一种新的不确定理论方法与应用[J].系统工程,1996,14(1):18-23,72.

[18] 鲁小波,马斌斌,陈晓颖,等.基于集对分析与AHP的自然保护区生态旅游健康度评价[J].西部林业科学,2015,44(1):129-134.