消逝的维度

——印章实用功能的消解与当代篆刻边款叙事功能的式微

2017-03-27■朱琪

■朱 琪

在开始本文之前,首先必须明确的是本文立论的基础,即中国印章具有三个维度的特质,分别是实用性、艺术性、文献性。

中国印章的实用性,主要体现在凭信功能上。中国古代玺印是一种可供抑印出特定文字或图形标记,并且其本身可供验示,以固定地充当凭信为主的器具。[1]许慎 《说文解字》对 “印”的解释是 “执政所持信也”,无论是氏族、平民、官吏、帝王还是机构组织,都使用玺印作为凭信。中国印章的这种实用功能,基本贯穿了印章起源、发展直至当下。当然今天印章的实用功能已经愈来愈弱,作为官方凭信功能的印章早已脱离 “篆书”体系,成为毫无艺术性可言的机械化产品,作为个人凭信功能的印章在普通民众的生活中基本消失。包含 “篆刻”在内的印章体系 (篆书为主要字体形式的印章)生存空间逾趋狭窄,印章仅在传统艺术家、书画篆刻爱好者等小范围间使用,或者成为个人收藏和展示的纯粹艺术品。

中国印章的艺术性,是指它具有形象性、主体性、审美性等艺术基本特质。中国印章以各个历史时期的文字为主要表现形式,表义文字的各种形态所展示出的线条特质,具有异于异域印章的独特艺术特性,它们所呈现的各种艺术形态具有审美价值和美学意义。中国印章的独特艺术价值还在于其同时具备再现性与表现性的双重属性,兼具造型艺术与实用艺术的特点:一方面通过印章本身形态 (如古玺印钮制以及雕钮印材等)、印面的文字及钤印效果塑造静态的视觉形象,反映社会生活,表现艺术家的思想感情;另一方面兼具实用功能与审美功能,可以同时满足人的物质需要与精神需要。

中国印章的文献性,是指印章作为存在了三千多年的历史资料,是我们认识历史、研究历史、验证历史的依据。广义的印学文献可以从材质上区分为实物文献与纸质文献两大类,这是比较科学的划分方式。[2]古代玺印的形制本身,以及印章 (包括封泥)内容中涉及的文字、官职、地理等信息都可以作为历史研究的依据。[3]元明以来文人篆刻的印章以及边款中 (包括印蜕、印谱等),也涉及到历史人物的交游、诗文往还、甚至相关的文艺理论。这些文献的价值所关涉的并不仅仅是印章之学,更涉及政治、经济、历史、地理、文学、艺术等许多领域,其重要性常常被忽视。

在以上三个维度的特质中,中国印章的实用功能是最为根本和重要的特性,无论是作为官方还是民间的“设用器物”,长期以来的实用功能赋予中国印章 (以及篆刻)顽强的生命力,也正是从长期的实用 (使用)中,逐步衍生出中国印章的文献功能 (历史属性)和艺术功能 (审美属性)。因此笔者认为,如今无论我们如何乐观地估计和衡量当代篆刻艺术的发展,由于印章实用功能的消解,篆刻也逐渐走向衰落,很难再还复旧观。而当代篆刻在文献性和艺术性的双重式微,也接踵而至。

概观当代篆刻的发展状况,以下几点值得我们深入思考:

首先,当代篆刻正处于艺术断层修复过程之中。笔者认为,当代篆刻在艺术上是趋向式微的,对于这一观点,不免会有人提出质疑:当代篆刻已被纳入现代学科的体系之中,作为美术学的分支进入高等学府;当代篆刻同时在理论和创作上都取得了不错的成绩,涌现出一大批优秀的作者;从艺术体制和组织上看,各级书法家协会设立有专门的篆刻委员会,同时有天下第一名社西泠印社,堪称世界印学之中心;此外大大小小的篆刻展览也十分丰富,更设有全国性篆刻艺术展,这样的大型展赛获奖作者往往能在篆刻界一夜成名。以上种种传递给我们的是一派欣欣向荣的景象,甚至有人已经高呼,篆刻艺术的春天已经来临,那么,你又有什么理由唱衰当代篆刻艺术的大局?

但是我们必须看到现象的背面。中国印章有三千年的历史,但文人篆刻的兴起至今不过数百年时间。新中国成立后印章的使用逐步减少,又经历了十年文化浩劫,作为私人日常使用的实用性印章几乎绝迹。其实真正意义上的篆刻艺术的复兴,只有三十多年的时间,而且几乎是以纯艺术的姿态呈现的。如今篆刻虽已被纳入现代学科体系中的美术学科,但它向来从属于中国传统艺术范畴,与社会生活、文化艺术有着难以割裂的联系。随着学术研究的发展、科学技术的进步和信息爆炸,尤其是现代印刷、网络技术、新兴媒体的传播,我们能够接触到的与印章相关的资料越来越多,当代印人拥有着前所未有的丰赡资料,极大地开拓了印人的视野。同时西方美术观念的引入也给予当代印人新的启示,当代篆刻在艺术创造上达到新的高峰,呈现出纷繁复杂的多元化艺术风格。这些 “利好”的条件正促使一代代新印人努力弥合篆刻艺术的断裂,然而脱离了印章的社会使用基础,当代篆刻的整体生存环境仍然不容乐观。

图1 邓石如江流有声断岸千尺 (西泠印社藏)

其次,具有说服力和普遍影响力的当代篆刻新理论观念并未出现。从艺术观念的角度来看,前代篆刻家的印学观念一直以 “印宗秦汉”为正统和中心,至清代虽然提出 “印从书出” “印外求印”等印学新观念,却始终无法动摇 “印宗秦汉”在人们心中的根本性地位。当代篆刻在艺术观念上基本没有跳脱出 “印中求印” “印外求印” “印从书出”这些观念框架。当然这并不奇怪,因为篆刻本身就是一种生长缓慢、局限性很强的传统艺术形式,虽然此前也曾有人模仿 “印从书出”提出过 “印从刀出”的观念,但无论在理论架构还是艺术实践上,都因忽略了篆刻的文化内涵而显得单薄和缺乏说服力。[4]因此恐怕在未来很长的一段时间里,都未必会有更新的、具有说服力和普遍影响力的篆刻新观念出现。

再次,具有现代性的篆刻作品始终未能为专业人士和观众普遍地接受。关于篆刻艺术创作中继承与创新问题,笔者认为,因为篆刻艺术在内容与形式上的局限性,当代篆刻基本一直走在 “橅古”的大道之上,因此模拟前代印章的创作方式为 “无限复古”,[5]或许大抵可以称为 “古典主义篆刻”。而作品在遵守篆刻创作文字与章法的限定性的同时,刻意融入创新的多元艺术元素,重视主观情感的抒发,这样的创作可以称为 “有限复古”,或者不妨可以借鉴西方文艺思潮的命名而称为 “浪漫主义篆刻”。[6]当代篆刻创作中的绝大部分写意印风皆隶属其中。当代写意印风在篆刻形式美学上作出很多探索和拓展,当然这类创作并非真正地天马行空,无复傍依。他们依然是以传统印章或相关金石文字资料为依托,努力发展其中一翼,加入创新的艺术元素,呈现出鲜明的个性风格,这种写意印风依然是有迹可循的。虽然也有印人试图跳脱出 “橅古”之外,努力创造与以往篆刻形式不同的全新美学形式,但 “篆刻”二字中的 “篆”字仿佛是一个难以挣脱的魔咒,极大地束缚住当代篆刻在艺术形态上的鼎故革新。因此真正与现代美术合拍的 “现代主义篆刻”尚未出现,或者也与 “现代书法”现象一样,虽然有所尝试却始终未能为专业人士和观众普遍地接受。[7]

无须讳言,当代篆刻与当代书法一样处于困境之中。这种困境,是由于社会时代变化和篆刻艺术自身的局限所形成的。历代印章艺术风格的变迁,常常是由于物质生产的进步或者社会制度的变化而造成的 (例如从封泥时代进入钤朱时代),但由于印章实用功能在中国现代生活中已经土崩瓦解,当代篆刻唯有走向纯粹的艺术化这一极端,彻底沦为小众艺术。

日本美学家今道友信认为,西方古典艺术理论是模仿与再现,近代却发展为表现;而东方的古典艺术理论是写意即表现,近代却逐渐趋向于再现。西学东渐以来,当代篆刻家不可避免地受到西方美术观念的影响,在创作上重视表现自我,重视内心情感的宣泄。但由于篆刻艺术表现手法和方式上存在着如下的局限:

一、篆刻是方寸之间的艺术 (印面大小的限制);

二、必须使用表义文字且主要以篆书字体入印 (文字的局限);

三、镌刻内容上只能以姓名、词句为主 (内容的限制);

四、在创作过程上必须经过书写 (印稿)、刻制、钤印三个过程,只能循序渐进完成而无法一挥而就 (创作程序的限制);

五、同时由于篆刻作为传统艺术形式,观众在审美心理上有相当强的既定性 (审美预期的限制)。

这一切使得篆刻根本无法像书法或是绘画一样能够即时性地抒发情感,表现自我。我们不妨把篆刻比作是戴着脚镣的舞蹈表演,是夹缝中的艺术,当代篆刻如何挣脱束缚,继续向前取得突破性的发展,是摆在当代篆刻家面前的一道难题。

以上特质体现了篆刻艺术与西方美术形式的巨大差异性。因此当代篆刻虽已被纳入西方学科体系中的美术学科,但它向来从属于中国传统艺术范畴,与政治经济、语言文字、社会生活、文化艺术有着难以割裂的联系,难以被单一向度的美术学科统摄。

前文论述了当代篆刻在实用性方面的退化和艺术性上的局限,而当代篆刻文献功能的缺失,亦同上述两点有关,尤其表现在印章边款叙事功能的式微上。

中国印章约于明季进入石质印材时代,这是文人篆刻兴盛的标志。由于石质印材易于奏刀,文人自篆自刻成为可能,成为与诗词书画一样的雅事。通过篆刻富于内涵的词句闲章,以及刻制可以署名或记事抒情的边款文字,篆刻艺术完成了自身叙事功能的拓展,印章的信息容量大大增加,表义功能、抒情功能得到前所未有的扩展,其文献性质延伸出的有别于古代玺印的另外一端。清代是文人篆刻边款发展的高峰,在清人的印章边款之中,保留了许多珍贵的文献史料。也正是自清代开始,学者已经认识到印章边款中的文献学价值。当时的篆刻家多是能诗擅书的文人,他们往往在一则印款中有感而发,或叙事,或抒情,或论理,凝练又不失生动地对印面内容作出补充和完善,极大地丰富了印章的人文性。这一现象也受到当时的观众和后来者的重视,如当时有人偏爱丁敬、陈豫钟的边款,往往特别嘱镌长跋,有 “多多益善”之溢美。后来的印学研究者,更不忍埋没前人边款的文学价值与文献价值,清代印学家魏锡曾辑丁敬边款七十余则,汇为 《砚林印款》附刻于丁敬诗集之后,首开记录边款文字并汇辑成书之先河。又有梁溪秦祖永集丁敬、金农、郑板桥等七人印款为 《七家印跋》,后由邓实、黄宾虹辑入 《美术丛书》,流布甚广。然所依印章绝大部分皆为伪印,不足为据,但他们无疑已经清醒地认识到前人印款文字所具备的文献价值。[8]

印章边款可作为艺术史或学术史考证和研究的重要依据。如笔者曾由陈豫钟 “锷 (萼)绿华见日生”印款考订其生辰,此印边款为:“余亦以是日生,每欲用此典制印未果。蘅士兄索作此印,可谓先得我心矣。秋堂。”“萼绿华”乃道教女仙,陶弘景 《真诰·运象篇第一》:“萼绿华者,自云是南山人,不知是何山也。女子年可二十上下,青衣,颜色绝整,以升平三年十一月十日夜降羊权。”由此典故可知,陈豫钟生日为十一月十日,正可补足史料之阙。[9]

有的边款见证了历史人物的生平和交游信息。如丁敬 “樊榭后人”边款:“余壻厉绣周课文之余,时攻有韵之言,每以所作就正老夫,其致思周笔,骚骚日有家法,深喜吾友樊榭先生之有后,而吟事继起之有人矣,因刻此印赠之,樊榭有灵知必凌云莞尔不已也。时乾隆戊寅三月,敬叟篆刻并记于无所住庵,年六十有四。”寥寥百余字,记叙了丁敬与著名诗人厉鹗两家姻亲关系,既将翁婿之间论诗的情景写出,又纪念了与厉鹗生前的交谊,传达出对于亡友诗文传家后继有人的欣慰之情。

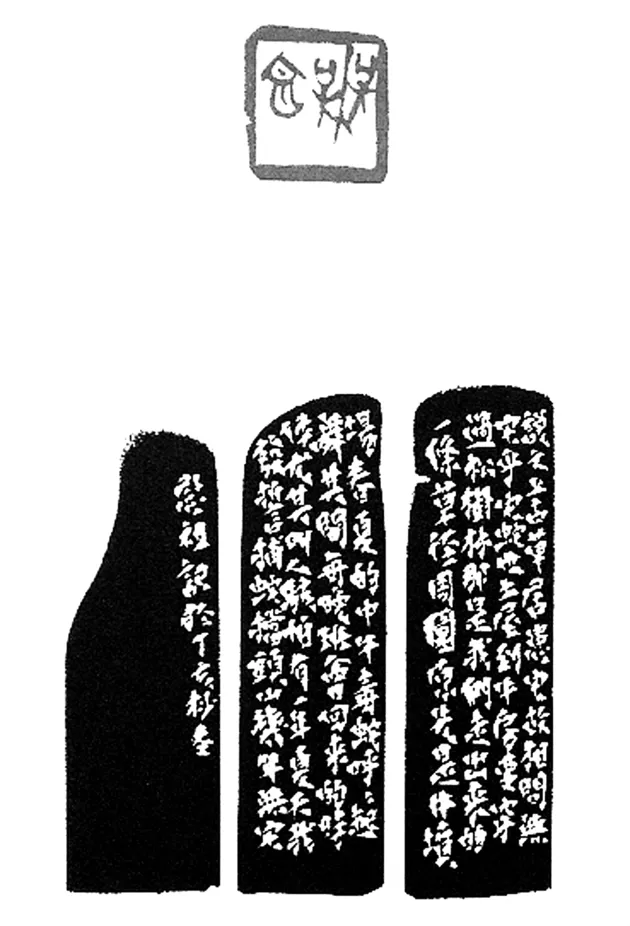

有的印款,文字优美,极具文学性。邓石如 “江流有声,断岸千尺” (图1)一印款云:“一頑石耳。癸卯菊月,客京口,寓樓無事,秋意淑懷。乃命童子置火具,安斯石於洪鑪。龝之,取出,幻如赤壁之圖,恍若鈯蘇髯先生泛於蒼茫煙水間。噫!化工之巧也如斯夫?蘭泉居士吾友也,蓾 《赤壁賦》八字篆於石闆之。饑琰又銢。圖之石壁如此云。”此篇印跋集叙事、抒情、议论为一体,寥寥数十字之间记游历、述事件、论印石、叙友谊,将石、印、款、文、情、理合于方寸之间,将文人韵味发挥到了极致。

图2 蒋仁真水无香 (上海博物馆藏)

还有的边款,交代了作者的艺术创作过程和创作心理,是极好的论艺资料。如蒋仁 “真水无香” (图2)边款云:“乾隆甲辰谷日,同三竹、秋鹤、思兰雨集浸云燕天堂,觥筹达曙,遂至洪醉。次晚归,雪中为翁柳湖书扇。十二日雪霁。老农云:自辛巳二十余年来,无此快雪也。十四日立春,玉龙夭矫,危楼傲兀,重酝一杯,为浸云篆 ‘真水无香’印,迅疾而成。忆余十五年前,在隐拙斋与粤西董植堂、吾乡徐秋竹、桑际陶、沈庄士作消寒会,见金石鼎彝及诸家篆刻不少。继交黄小松,窥松石先生枕秘,叹砚林丁居士之印,犹浣花诗、昌黎笔,拔萃出群,不可思议,当其得意,超秦汉而上之,归、李、文、何未足比拟。此仿居士 ‘数帆台’之作,乃直沽查氏物,而晚芝丈藏本也。浸云嗜居士印,具神解,定结契酸咸之外,然不足为外人道,为魏公藏拙,尤所望焉。蒋仁。韩江罗两峰亲家装池生薛衡夫,储灯明冻最夥,不满丁印。余曰:蜣螂转粪,彼知苏合香为何物哉?女床又记。”这则印款生动再现了作者的创作过程和创作心理,又自述学印经历,品评人物,堪称文人篆刻边款中的经典之作。

在前贤作品中,这样言之有物又文采斐然的边款为数不少,读来令人心折。孙慰祖先生曾饱含感情地论道:“篆刻作品的人文形象与情感魅力,则更多地蕴藏于作者、用印者和创作背景之中。通过边款、印文,往往读解出蕴含其中的思想与情景……一方印章往往串联着一段友情、一桩人事、一则史实甚至一生世间沧桑。这是仅为方寸空间的篆刻与明清以来中国文人精神生活密切联系在一起的奥秘所在。”[10]笔者无意否认当代篆刻家在创作上所取得的成绩,也不否认当代篆刻名家作品中也有部分撰述与刻制俱佳的边款。只是我们恐怕不得不承认,当代篆刻家绝大部分的边款创作,仍停留在署名和日期的原始层面,真正能达到发自肺腑,文辞优美,或是论理精辟的文字,实在少之又少。

当代边款创作退化的原因是多重的。首先是当代篆刻家群体综合素质和文化修养的下降。以往的篆刻名家如丁敬、陈鸿寿、黄易、蒋仁、邓石如、赵之谦、吴昌硕、黄士陵等,或为诗人,或为画家,或为学者,文化素养相当高,这是当代篆刻家难及项背的。当代篆刻家总体文化素质的下降与近现代政治、文化、教育等社会语境的变迁有莫大的关系,在这一点上,我们的确不能责难当代篆刻家。但是我们亦不能由此止步自弃,陆游论诗曾有 “功夫在诗外”之说,篆刻艺术何尝不是如此。篆刻艺术意境的提升,除了印面的艺术形式美之外,边款、诗文、学问等全方位的艺术水准也是极为重要的组成部分,而艺术家境界的高下也唯有依靠自身的文化艺术修养去形成和完善。

其次,当代篆刻着重追求印面的艺术冲击力,边款渐已沦为点缀和附庸。当代篆刻家重视印面表现力无可厚非,但是往往忽略了篆刻艺术是印面、边款二位一体的完整艺术创作。印面的艺术表现和边款文字是相辅相成、互为补充的有机整体,一件从内容到形式皆趋向完善的作品,其艺术表现力和蕴含的人文精神能够带给读者一咏三叹,回味无穷的艺术想象空间。

再次,当代篆刻对边款内容的忽视,是与篆刻界浮躁的创作心态和取巧的创作方式密切相关的。笔者曾以近年所见国内篆刻界占居主导地位的两大组织团体,即中国书法家协会和西泠印社分别主办的全国性展赛——全国篆刻艺术展和篆刻艺术评展为例,进行比对和分析,解读专业展赛对于边款创作的要求。以展赛制度作为选拔优秀篆刻家和篆刻作品的机制,虽然对于边款提出数量要求,但对于质量的衡量和评价非常模糊,直接导致印人将主要精力放在印面效果上,边款则不过是 “达到数量即合格”的展览格式而已。参赛者即使精心进行边款创作,也多注重其形式上的美学效果和展厅效应,而忽视边款的内容。更何况,大多数当代印人几乎不具备前代篆刻家的文学水准和艺术品位,很多印人甚至连简单的文言文叙事都十分困难,实在无法在边款叙事性上提出更高的要求。退一步讲,即使印人能够自撰诗文刻为叙事长跋,很可能评委也会因为稿件太多而没有时间和精力仔细辨识全文。除此之外,由于观赏形式的变化 (从案头观赏印谱转变为展厅浏览印屏),试想叙事抒情性比较强的长跋边款,粘贴于偌大的印屏之上,悬挂于空阔的展厅之中,其实际效果恐怕并不理想。作为方寸艺术的篆刻在展厅展览过程中的局限性几乎是无法突破或调和的,因此在以评展机制为主导的当代篆刻中,边款注定要沦为印面的附庸和点缀。

图3 无它 (孙慰祖作)

由于全国性大型篆刻展赛的影响力,它们在很大程度上主导了当代篆刻发展的走向,这种导向性也悲剧性地导致了当代篆刻人文精神的缺失。边款,最初的目的只是治印署款,一如古代的物勒工名。但我们不应忘记在文人篆刻发展过程中,前贤是如何筚路蓝缕地开拓出这片可以让篆刻家抒发情思的宝地。但在今日,我们却又重新退守到 “物勒工名”的原始阶段,或仅仅满足于变换书体镌刻年月姓名,或炫技般抄刻前人诗文,或无关痛痒变造几句印论,这真是一种令人痛心的退步。当我们翻阅代表当代篆刻最高水平的全国展作品集时,会发现鲜有作者能够或者敢于拿出长跋边款应征,即使偶有一二,也几乎都是抄录古人诗词文赋,或者诸如 《心经》全文之类。在如此重要的作品集中找到款印俱佳且言之有物的边款作品尚且如此之难,也就必然失却了打开前人印谱时那种印款双美的阅读快感。 “时贤不及前贤”“当代无大师”之类的慨叹也就由此产生,相比于当代篆刻在艺术风格上所取得的成绩,这不能不说是一种遗憾。

一件优秀的篆刻作品应当是内容与形式俱佳的,不仅是印面的艺术表现,边款的内容和艺术性也应该达到真、善、美的境界。就像被我们奉为经典的书法名作 《兰亭序》 《祭侄文稿》 《黄州寒食帖》 《书谱》等,都是作者自身修养和思想感情的完美体现和抒发,否则哪怕王羲之、颜真卿、苏东坡等人的书法水平再高,仅仅靠抄录他人诗文名世,在历史上永远不会有今天的地位。当代篆刻边款叙事功能和文献性的缺失,让我不禁想起陈 振濂先生近年在书法界所做的一系列再现书法叙事功能的努力和尝试。陈先生在 “大匠之门” “集古记雅”“西泠读史”等系列展览和活动中反复强调了 “书法阅读” “我书即文献”的理念。陈先生认为今天书法之不及古人,不是输在笔墨技法上,而是输在文献与文史的价值上,故而他重新呼唤 “阅读书法”。 “在古代书法和写字是一回事,而在现代社会写字变得越来越实用,可以用各种笔、键盘去代替。书法却变成了一种非实用的艺术门类,在技术上的提高越来越快,但对于历史人文水乳交融的介入反而越来越慢了。书法家习惯于抄唐诗宋词,书法对于当下事件的记录功能却衰退了。”[11]当代篆刻也是如此,如果我们的刀石笔墨不去记录今天的生活、思想和情绪,依旧沉溺于前人风花雪月的词句或者 《心经》 《兰亭》,那么当代篆刻距离其生命力的枯竭或许已经不远了。

当代篆刻如何在边款叙事功能上突破困境,孙慰祖先生曾经作出富有价值的探索。《印中岁月——可斋忆事印记》首开以印章、边款组合记事的先河,尤其是大量边款以今语散文叙事堪称创举,另外尚有边款以今语论印、述史、记游之作,无疑为当代篆刻在边款创作上的突破作出了有益的示范。如 “无它” (图3)边款:“《说文》:‘上古草居患它,故相问无它乎。’它,蛇也。土屋到牛房要穿过松树林,那是我们走出来的一条草径。周围原先是片坟场,春夏的中午毒蛇呼呼起舞其间,每晚班会回来的时候尤其叫人骇怕。有一年夏天,我发誓捕蛇,挡头山几年无它。 (那年捕得大眼镜蛇七、八条之多,均成盘中餐,后来想想这是十分冒险的事。至今见蛇上餐桌,眼前即现当年景象。)慰祖记于丁亥杪冬。”类似这样以白话散文记事、抒情、论艺、论学的边款文字在该谱中俯拾皆是,堪称是当代边款创作的一项创举。

正所谓 “记什么和怎么记显示出个性的光耀。印谱与文字之间,就让读者去作出各自的选择。”[12]边款也可以很美丽,并且绝不应止步于美术层面的竞技。当代篆刻被纳入现代美术的学科体系已经是不争的事实,这是“物竞天择,适者生存”的结果,是篆刻艺术自身找寻和选择的最好出路。今天的篆刻的确越来越像是一种美术门类,但是篆刻不仅仅只作为一种美术门类而存在。当代篆刻在找寻到今世安稳的所在之后,不应该忘记自己的前生。正如古希腊哲学家苏格拉底所思考的永恒哲学命题——“从哪里来,又要到哪里去”,美术史研究者和当代篆刻家只有共同思考这些问题,才有可能更好地安置篆刻艺术的命运。

注释:

[1]孙慰祖《中国印章——历史与艺术》,外文出版社2010年版,页4。

[2]孙向群 《关于印学文献学的一些思考》,载 《西泠印社》总第二十五辑。

[3]关于中国印章的文献价值,越来越受到学术界的重视,在一些文献学专业性著作中,也早已被视为重要的文献载体,可参阅杜泽逊 《文献学概要》 (中华书局2008年版,页366)等相关书籍。

[4]所谓 “印从刀出”,突出的是篆刻中用刀的重要性,但是我们必须看到,这一观念过分夸大了工具或者技法的决定性作用,而在以往的篆刻观念中,这些只是处于依附性质的次要因素,如果想要支撑起一种创作观念,恐怕不太可能。

[5]2014年9月笔者在参加“海上印坛百年——近现代海上篆刻学术研讨会”期间,孙慰祖先生和笔者谈艺时曾提出篆刻创作中的“无限复古”和 “有限复古”问题。

[6]必须注意到,这些对西方艺术思潮生硬的嵌套式的艺术风格表述和对照更多只因笔者行文时比拟的方便,并非笔者赞同这样的风格嵌套。

[7]我们看到这种带有先锋实验精神的篆刻作品,如一些纯粹的篆刻线条表现、外文字母的篆化印章、钤印装置艺术等,几乎没有得到过传统书法篆刻界的认可,但他们的努力依然是极具探索意义的。

[8]可参阅朱琪 《明清篆刻学文献考辨刍议》,载 《西泠印社》总第二十五辑。

[9]朱琪 《“西泠八家”之陈豫钟研究》,载 《西泠印社国际学术研讨会论文集》 (上),西泠印社2013年版,页247。

[10]孙慰祖《中国印章——历史与艺术》,外文出版社2010年版,页29。

[11]夏琳 《陈振濂:做一个有社会责任感的优秀艺术家》, 《杭州日报》2013年11月14日。

[12]孙慰祖《印中岁月——可斋忆事印记》,吉林美术出版社,2008年版。