《法学阶梯》体系的本质及其历史演变

2017-03-27李飞

摘 要:作为现代民法(典)体系构造两种基本模式之一的《法学阶梯》体系是盖尤斯的《法学阶梯》所开创的。就实体法部分而言,这种体系表面上体现为以无体物为支撑的“人—物”式结构,实质上其核心为“取得方式”。“人—物—物的取得方式”才是《法学阶梯》体系的本质。这种意义上的《法学阶梯》体系为16世纪少数人文主义法学家所发现,“取得方式”成为他们对市民法進行体系化重构的工具。以权利为核心,以权利的取得方式为纲的现代《法学阶梯》体系可以作为建构我国未来民法典体系的一种选择。

关键词:《法学阶梯》体系 无体物 潘德克吞体系

中图分类号:DF51 文献标识码:A 文章编号:1673-8330(2017)02-0044-13

一、引 言

随着我国民法典编纂再次被提上日程,学界掀起了对民法典相关问题进行探讨的新一轮热潮。自2014年底至2015年初,先后有多家高校法学院组织了以民法典编纂为主题的学术研讨会,也有多家法学期刊就该主题系统编发了专题论文。但从目前学界的态势看,对民法典体系结构的讨论寥寥。究其原因,不难想到2001年前后我国民法学界曾就民法典的体系结构进行的一场所谓“人文主义”与“物文主义”的争鸣,论争的结果,占据上风的主流观点是,从历史延续性的角度,我国未来的民法典应当在适当修正的基础上继续遵循《德国民法典》的模式,即潘德克吞体系。这种观点一直延续到当下。学界关于未来我国民法典结构的学理探讨基本上要么以采纳德国模式为预设前提进而来讨论总则编的设置及其内容、知识产权和人格权编的独立与否及其在民法典中的体系位置等等,要么以采纳《德国民法典》的体系结构的必然性为结论。

由此看来,似乎潘德克吞体系已然成为我国未来民法典体系结构的必然选择。这种一边倒的理论态势值得反思和警惕。实际上,我国学界对民法典的结构模式中潘德克吞体系之外的《法学阶梯》体系非常缺乏研究,对这种体系的认知尚停留在简单的“人—物”二分以及对《法国民法典》第三编的诟病上,殊不知这种体系无论在民法体系化的历史上,还是在当今罗马法系范围内即便接受德国民法理念的国家和地区的法典结构模式的选择上,都是占有主导地位的一种体系结构。而我国对法学阶梯体系的研究还处于刚起步的阶段,相关的研究成果凤毛麟角,在笔者的阅读范围内计有五篇切题论文, 冯卓慧:《第一部将罗马私法系统化的法学巨著——评盖尤斯的〈法学阶梯〉》,载《法律科学》1992年第2期;徐红新、张爱丽:《论查士丁尼〈法学阶梯〉的体系结构及其影响》,载《金融教学与研究》2003年第1期;谭光亚:《略论〈法学阶梯〉的结构及其影响》,载《江西科技师范学院学报》2005年第6期;徐国栋:《盖尤斯、其〈法学阶梯〉、优士丁尼〈法学阶梯〉》,载《河北法学》2010年第6期;杨代雄:《法学阶梯式民法体系的演变简史——民法体系的基因解码之二》,载《北方法学》2011年第6期。其中多流于对《法学阶梯》本身内容的介绍以及与某些现代民法典体系的简单对比。只有徐国栋教授的《盖尤斯、其〈法学阶梯〉、优士丁尼〈法学阶梯〉》一文对法学阶梯体系的来龙去脉和现代演变形式进行了鞭辟入里的分析。另外杨代雄教授的《法学阶梯式民法体系的演变简史》一文分析了盖尤斯和优士丁尼《法学阶梯》的体系构造、人文主义法学家对其进行的改造,以及现代法学阶梯体系发展的趋势。但对于“权利取得方式”在《法学阶梯》中的体系意义特别是它对民法典体系建构具有的支撑作用尚未被体察。此外还有两篇相关的论文,一是方新军教授的《盖尤斯无体物概念的建构与分解》,方新军:《盖尤斯无体物概念的建构与分解》,载《法学研究》2006年第4期。论证了无体物概念在法学阶梯中的体系价值;二是尹春海的《无体物流变考》,尹春海:《无体物流变考》,载梁慧星主编:《民商法论丛》(第46卷),法律出版社2010年版。对无体物概念的古今史进行了考证,指出它所经历的四个阶段,作者朦胧地意识到在《法学阶梯》中无体物的许多内容是“物的取得方式”,在中世纪私法中,无体物的体系效用早已薨逝,但它作为“取得方式”绵延着其千年不断的精神。但他们都没有进一步深挖“物或权利的取得方式”具有的体系意义,特别是对于民法典体系建构的影响。

我们知道,关于民法(典)的体系结构,总的来说存在两种模式:法国模式,亦即《法学阶梯》体系;德国模式,亦即潘德克吞体系。从体系外观上看,就实体法部分来讲,盖尤斯《法学阶梯》采取了“人—物”式的论述体系,一般认为,这种体系开创了现代民法典编纂体系的两种经典模式中的《法学阶梯》体系,并因为《法国民法典》对这种体系的采纳以及该法典的影响而得到广泛传播。但盖尤斯《法学阶梯》所蕴含的体系价值远不止于此,在表面上“人—物”式的体系背后,盖尤斯遵循了另一条隐形的叙事线索——“取得方式”,这条线索作为骨架真正支撑起了《法学阶梯》体系。16世纪开始的对民法进行体系化重构的探索中,有些人文主义法学家敏锐地发现了它并成功地将之用于对法律材料的体系化整理,将它从一条隐藏在盖尤斯《法学阶梯》中的暗线变为一条重构法律体系的明线。笔者的任务就是要揭开这条暗线在盖尤斯《法学阶梯》中的面纱及其历史演进。

二、盖尤斯《法学阶梯》与“取得方式”的体系意义

《法学阶梯》第1卷第8节框定了全书的结构,并奠定了后世被称为《法学阶梯》体系的“人—物—讼”式的民法(典)体系模式:“我们所使用的一切法,或者涉及人,或者涉及物,或者涉及诉讼。”[古罗马]盖尤斯:《法学阶梯》,黄风译,中国政法大学出版社1996年版,第4页。通常认为,这一结构体系的建构是通过“无体物”来实现的,盖尤斯创设了法律意义上的无体物概念,将物分为有体物与无体物,并以无体物概念统摄了物法中除有体物法以外的全部内容,将继承与债纳入物法的范畴,从而型构了一个与人法相对仗的物法。参见前引②,第88页及以后。

实际上,无体物并没有成为盖尤斯构建法的体系一以贯之的范畴。在无体物的界定之后(Gai.2,14),后文并没有出现任何与该定义相呼应的阐述。全文检索盖尤斯《法学阶梯》,我们得到一个有意义的发现:无体物一词总共才被使用7次,而且纵观全书,无体物的内容只在Gai.2,14中提到一次,此后再也没有提到继承和债的无体物属性。更为乖张的是,在Gai.3,83中,盖尤斯把无体物和先前在Gai.2,14中被列为其内容的债权并列。对此,合理的解释是,盖尤斯并无意强调无体物概念本身的内容,他使用这一概念的唯一出发点在于,从形式上将并无关联的继承和债纳入一个统一的主题之下,从而打造一个与人法相并列的大物法,服务于其“人—物”二分的实体市民法体系的构建。但从效果上看,无体物的体系功能是微弱的,而且即便没有无体物概念,盖尤斯仍将有体物、继承和债以另外一条线索有效地勾连在了一起,这就是“取得方式”,只是这条线索不像无体物那样被明示出来,而是在无形中主导着《法学阶梯》的体系走向。

与“无体物”高开低走的态势相反,“取得方式”低开高走,虽然没有被冠以可以囊括继承和债的头衔,但其体系功能反而被愈后愈强地彰显,即便是对属于盖尤斯所界定的无体物内容的地役权、用益权、继承和债的论述上,也是遵循其“取得方式”(抑或设立和移转方式)的不同而展开的。

“取得方式”不但在第一层级的体系化上承担了原本被设想由无体物承担的构建一个与人法相对立的大物法的功能,而且在《法学阶梯》第二层级的体系化上得到遵循,实际上,与物法相对的人法也是由“取得方式”所统治的。下面我们来具体分析一下盖尤斯《法学阶梯》各个主题的体系结构或体系属性。

(一)人法的体系结构

盖尤斯《法学阶梯》第一卷为人法,其中前7节是对法的渊源的阐述,第8节奠定了全书的体系基调,从第9节开始,进入对人法的论述。

在表面上“人—物—讼”的三分体系下,相较于因无体物概念的创设而将有体物法、继承法和债法人为地合并在一起(实际上它们却各自独立)的物法和缺乏总体构架和层次划分的诉讼法,盖尤斯《法学阶梯》的人法部分因为二分法和三分法的广泛使用,显得在结构上更为鲜明。参见 Will Deming, Paul, Gaius and the “Law of Persons”: The Conceptualization of Roman Law in the Early Classical Period, in Classical Quarterly, 2001, 51 (1), p219.該卷的论述体系如下:开篇第9节,盖尤斯首先对人进行了二分——自由人和奴隶;第10节对自由人进行了二分——生来自由人和解放自由人;第11节是对它们的解释;第12节对解放自由人进行了三分——罗马市民、拉丁人和归降者,此后展开对这些不同类型的人的论述,其中第13—15节论述归降者,第16节至第47节,展开对取得罗马市民籍的方式的论述;第48节对人进行了另一种二分——自权人和他权人;第49节将他权人分为三种——从属于支配权的人、从属于夫权的人、从属于财产权的人;第50节至第123节依次论述了这三种他权人;此后直到第141节,论述了这三种人如何摆脱处于他人权力下的状态;第142节开始讨论自权人的监护和保佐,一直到本卷结尾,都是围绕这一主题展开的,其中穿插了对三种人格减等(Gai.1,159-162)的论述。

从上文展示的第一卷的内容来看,盖尤斯只是论述了人的各种不同的身份以及取得和丧失各种身份的方式,而无意于对与人的身份有关的所有事项进行全面阐释。参见also Peter Stein, The Development of the Institutional System,in pG.Stein and A.D.E.Lewis ed., Studies in Justinians Institutes in Memory of J.A.C.Thomas, London, 1983, p158.如果说盖尤斯在阐述人法时,遵循着一个隐形的线索的话,那这就是人的各种身份的取得(丧失)方式。这条线索并没有为盖尤斯所明示,但事实上,它潜藏在对人法的各个部分的论述中。

(二)有体物法和继承法的体系属性

盖尤斯《法学阶梯》的第二、三卷论述的是物法。因为无体物概念的创设,在盖尤斯的体系中,物法的含义更为广泛,包括有体物法和继承法、债法等无体物法。盖尤斯在《法学阶梯》2,14中宣示,无体物的内容除继承和债以外,还包括用益权和地役权,但在《盖尤斯〈法学阶梯〉摘要》2,1,2中,无体物只包括继承和债,虽然紧接着在2,1,3中将城市地役权和乡村地役权也纳入无体物,但还是不见用益权的影子。此外,从第二卷对用益权和地役权的论述来看,它们只被以极小的篇幅(2,29-33)、在作为要式物与略式物之区别的移转方式的不同背景下被附带地论述,与无体物并没有任何体系关联。因此基本可以断言,在盖尤斯《法学阶梯》中,只有继承和债是真正严格意义上的无体物。详细的论证可以参见Ubaldo Robbe, Osservazioni su Gaio, in Gaio nel Suo Tempo: Atti del Simposio Romanistico, a cura di Antonio Guarino e Lucio Bove, Napoli, 1966, pp117ss.由于债法的特殊性,它在现代法中成为与物法相对的存在,将在下文单独论述,我们首先来分析一下盖尤斯《法学阶梯》中有体物法和继承法的内部结构。

第二卷是这样开篇的:“在前一卷中我们介绍了人法。现在我们来看看物……”紧接着从第二节开始,盖尤斯导入物的分类,其中最重要的有两种,一种是有体物与无体物的划分(Gai.2,12),这是盖尤斯建构其“人—物”式法的体系的基础,正是无体物概念的引入,有体物以外的继承和债,才在无体物概念的掩盖下进入物法的帷幔(Gai.2,14),人法以外的其他论题才合乎逻辑地被统一纳入到物的主题之下,“人—物”二分的实体法体系才得以建立。

另一种是要式物与略式物的划分(Gai.2,14a)。在优士丁尼之前,要式物和略式物的区分在罗马法中一直处于最为基础和重要的位置,自然,盖尤斯在物的分类中对此也着墨最多。从Gai.2,15开始,盖尤斯继续讨论要式物和略式物。他首先确定了要式物和略式物的范围(Gai.2,16-17),然后转入分析了两者的区分,他所选择的切入点是“移转方式”的不同(Gai.2,18-22)。在这条线索之下,盖尤斯从设立和移转的角度简要论述了被他纳入无体物范畴的地役权、用益权、继承和债(Gai.2,28-39)。由于要式物和略式物的移转方式不同,这就产生一个问题,如果要式物的移转没有采用要式而只是通过交付进行,或者要式物或略式物是由非所有人的其他人进行转让的,会产生怎样的后果?对这个问题的回答引入了对作为一种物的取得方式的时效取得的论述(Gai.2,41-64)。

盖尤斯从Gai.2,41开始滑入对“物的取得方式”的论述,这条叙述线索根据《法学阶梯》的明确提示,至少一直维系到债之前,囊括了债之前的“物法”的全部内容。根据盖尤斯在Gai.2,65中作出的划分,“物的取得方式”分为根据自然法的取得方式和根据市民法的取得方式,盖尤斯在《法学阶梯》2,65原文中区分的是“物的移转方式”:“某些物的移转是根据自然法……某些物的移转是根据市民法”。“移转”只是从动态的角度对“取得”的描述,接下来的片段中盖尤斯就径直论述了取得物的各种方式。此外参见D.41,1,1pr。盖尤斯《论日常事务或金言集》:“有些物的所有权我们是根据万民法取得的,有些物的所有权我们是根据市民法取得的”。后者包括上文已经提到的拟诉弃权和要式买卖,以及紧接着为回答上述问题而要论述的时效取得(Gai.2,41-64),前者包括交付、先占(Gai.2,66-68)、虏获战利品(Gai.2,69)、添附(Gai.2,70-78)、加工(Gai.2,79),此后,仍然在“物的取得”的主题下讨论了允许或不允许作转让之人(Gai.2,80-85)、我们通过哪些人取得物(Gai.2,86-96)。

“至此,已足以明了我们以何种方式取得单一物。……我们现在来看看以何种方式概括地取得物”(Gai.2,97)。这些方式包括遗产继承、遗产占有、买得拍卖的破产债务人的财产、因自權人收养而取得被收养人的财产、因有夫权婚姻而取得妻子的财产(Gai.2,98),它们都属于继承的范畴,前两者为死因继承,后三者为生者间继承。

盖尤斯首先论述了死因继承中的遗嘱继承(Gai.2,98-190),作为遗嘱的副产品,他在谈论完遗嘱继承之后分别论述了与遗嘱有关的遗赠(Gai.2,191-245)和遗产信托(Gai.2,246-289),接着是无遗嘱继承(Gai.3,1-76)。

以上内容属于死因继承的范畴,在此之后是对生者间继承的讨论(Gai.3,77-87)。

如果说在第一卷中,取得方式这条线索只是隐性存在于盖尤斯对人法的叙事之中,那么第二卷和第三卷对有体物法和继承法的论述,取得方式这一体系线索就明朗化了。盖尤斯明确宣布,他对有体物法和继承法的阐述是沿着取得单一物的方式和取得集合物的方式来展开的。即便在谈论各种他物权时,其论述的角度也是其设立和移转的方式(Gai.2,29-33)。设立和移转是取得的两个面相,因此可以说对他物权的论述也是围绕其取得方式来进行的。

(三)债法的体系结构和属性

盖尤斯《法学阶梯》第三卷的最后一部分谈论的是债。在此,盖尤斯好像又回到了有体物与无体物的理路之上:关于有体物的内容以及无体物概念中所包含的他物权、继承都已得到论述,现在开始论述最后一种无体物。但对前两种无体物的论述视角已经偏离了无体物而转向更具有实际意义的“取得方式”,现在开始谈论债时,盖尤斯也没有再提债的无体物属性,只以一句简单的过渡(Gai.3,88:“下面我们来谈谈债……”)开启了对债的论述。

盖尤斯的上述论述理路看似错杂混乱,但仔细研读其在论述中进行主题转换衔接时的措辞,就可以发现微妙之处。作为盖尤斯“人—物”式体系之基础的无体物概念,实际上仅虚有其表征功能,盖尤斯本人也没有过多强调作为其内容的“他物权”、“继承”和“债”的无体物属性,甚至在第二卷第14节界定了无体物的含义并列举了其内容之后,此后再谈到具体类型的“无体物”时一直刻意淡化这一点,以致在第三卷第88题将论述的主题转向债时,仅仅以“下面我们来谈谈债”进行过渡,而继承则公然被纳入另一条叙事线索——“物的取得方式”。

对债法的内容进行远景透视,可以发现,实际上有一只看不见的手在支配着盖尤斯。债法部分所讨论的主要是合同之债,在有关债的消灭的论述之后讨论了私犯之债,但他对债的特征或内容等本体性的问题很少涉及,其笔触主要放在了对债的产生、缔结和消灭方式的详细论述上:

Gai.3,88:“……每个债或产生于契约,或产生于私犯。”

Gai.3,89:“我们首先看看那些产生于契约的债。这样的债有四种:债的缔结或者通过实物,或者通过话语,或者通过文字,或者通过合意。”

第90节到第162节,盖尤斯分别论述了这四种契约之债,但论述的内容以各种契约的缔结程式为主,也就是债的缔结方式。

“在介绍了产生于契约的债的种类之后,我们还应当指出:我们不仅可以通过我们自己实现取得,而且也可以通过处于我们的支配权、夫权或财产权之下的人实现取得”(Gai.3,163)。从这里可以看出,在此之前对债的论述,盖尤斯是在通过我们自己实现取得的视角下来进行的,现在他将视角转向通过他人实现取得。

从第168节开始,讨论的是债的消灭方式,包括清偿(Gai.3,168)、正式免除或拟制清偿(Gai.3,169-172)、称铜式拟制清偿(Gai.3,173-175)、更新(Gai.3,176-179)、证讼(Gai.3,180-181)。

在此之后,“我们现在谈谈因私犯而产生的债”(Gai.3,182),包括盗窃、抢劫、非法损害和侵辱(Gai.3,183-225)。

(四)盖尤斯《法学阶梯》体系的研究小结

综上所述,盖尤斯《法学阶梯》的结构安排遵循两条逻辑主线:一是明示的“有体物与无体物的划分”,二是默示的“物的取得方式”。也就是说,撇开程序性的“讼”不谈,《法学阶梯》体系可以从两个层面来理解,形式上的“人—物”体系和实质上的“人—物—物的取得方式”体系,前者以无体物概念为基石,将继承与债纳入物法,后者以取得方式为基石,将继承与债视为物的取得方式。但遗憾的是,无体物并没有担负起它被赋予的功能,对《法学阶梯》体系真正起到关键支撑作用的是“取得方式”。无体物概念及其价值功能显然被后世的法学家们过分夸大了,《法学阶梯》体系在后世的命运与无体物概念不能说是毫无瓜葛,但也没有息息相关。参见前引②,第89—91页。在现代法中,继承以外的概括取得方式因其时代局限性,在法的发展过程中被逐渐淘汰,但是继承作为市民法的一个重要部分,在继受了《法学阶梯》体系的近现代民法典中,除了极个别的例外,始终以“概括地取得物或权利的方式”而存在。

对于《法学阶梯》的体系构造真正发挥实质性功能的是另一条不为人注意的线索——“取得方式”,这条线索不仅贯穿在对各项具体制度的阐述之中,而且作为一条线索将物法的各项制度勾连在一起,从而形成实质上的“人—物—物的取得方式”式的市民法体系,“物的取得”则分为“单个物的取得”、继承和其他概括取得以及基于债之关系的取得,参见[德]弗朗茨·维亚克尔:《近代私法史:以德意志的发展为观察重点》(上),陈爱娥、黄建辉译,上海三联书店2006年版,第305页。从而将继承和债纳入到物法的框架之内,这才是《法学阶梯》体系的实质和关键。

“取得方式”作为主角贯穿于在无体物概念基础上构建起来的整个物法其实在逻辑上也是顺理成章的:盖尤斯在开始论述有体物与无体物之前提出了它们的上位划分——公有物与私有物,前者被认为不归任何人所有,后者是归个人所有的物品,这些物品归于个人或者是为个人所取得的方式,要么是通过要式买卖、拟诉弃权、交付、取得时效等直接取得,要么是通过继承和遗产占有、财产拍卖、自权人收养和归顺夫权和以各种形式缔结的债间接取得。参见前引⑧Ubaldo Robbe文,p119.

用现代法律术语体系来看,盖尤斯的物法包含三部分内容:包括所有权和他物权在内的有体物法、继承法和债法。他从单一物的取得方式的角度阐述了第一部分内容;第二部分继承属于取得方式中的概括的取得方式自不待言,这是盖尤斯所明示的;就债而言,盖尤斯在论述时也是以物的取得方式为视角的,Siehe Eduard Bcking, Institutionen: Ein Lehrbuch des Rmischen Privatrechts, Bd.1, Bonn, 1843, S.165.转引自前引①杨代雄文,第50页。表面上它没有被赋予“物的取得方式”的头衔,但实际上处于“取得方式”的框架之内,其无体物属性名存实亡。

如果进一步追究,“取得方式”毋宁是这样一种具有强烈自然气息的直观的思维方式的体现:“身份—身份的取得”、“物—物的取得”(基于单一原因的取得、基于概括原因的取得、基于债之关系的取得),这种思维立足于对生活的观察,首先是人,其行使着对他人和其物的控制,而后是物,也就是人所控制的世界及其生产,最后是对人的各种身份和各种物的取得。Jean Gaudemet, Tentatives de Systématisation du Droit à Tome, in Archive du Philosophie du Droit, 1980(31), p21.转引自石佳友:《民法法典化的方法论问题研究》,法律出版社2007年版,第152页。

因此可以说,盖尤斯《法学阶梯》的体系反映的是一种无“权利”概念支撑下的经验式的直观的思维模式,不同于权利概念产生以来从私权的角度对法律进行的主体性重构。在这种思维模式下所形成的体系观念是,首先选取一些切近生活而不是远离生活的经验对象作为对法进行整体观察时的视点,参见杨代雄:《民法学体系化思维模式的谱系》,载《江海学刊》2010年第1期,第144页。盖尤斯选择了“人”和“物”;然后围绕如何取得这些经验对象(包括人的各种身份和各种物)展开论述;最后是在取得的过程中可能产生的争议的解决,这就是诉讼的内容。这种“对象—对象的取得”式的质朴简洁的思维模式才是《法学阶梯》体系的精华所在。

由盖尤斯开创,此后为优士丁尼的《法学阶梯》所承袭的《法学阶梯》体系(形式上的“人—物—讼”以及实质上的“人—物—物的取得方式”)成为16世纪开始的市民法体系化重构运动中最被依赖的模板,人文主义法学家们主要以承袭了盖尤斯体系的优士丁尼的《法学阶梯》为蓝本,开始了对市民法的体系化重构。

三、市民法的体系化重构:《法学阶梯》体系的多重解读

11世纪末罗马法复兴以来,法学研究先后主要经历了注释法学派和评论法学派两个阶段,这两个学派的法学家们的主要工作是对优士丁尼的法律文本特别是《学说汇纂》的注释和评论。在不关心法的体系这一点上,注释法学家和评论法学家并无二致。参见[意]桑德罗·斯奇巴尼:《法学研究方法以及对古罗马法学著作和近现代法典结构体系中若干问题的思考》,丁玫译,载《比较法研究》1994年第2期,第211页。不过,作为沟通罗马法与现代法的桥梁,他们有效实现了罗马法的传承,他们的工作成果是此后市民法体系化重构的基础,其中最为主要的成果是物权与债权区分的逐渐明朗。随着主观权利概念在中世纪后期的生成,人们对法的认知发生了根本改变。权利概念产生后,首先伴随的是权利类型的划分,物权与债权的区分由此萌芽。权利概念的萌生以及物权与债权的区分,对《法学阶梯》所开创的传统市民法体系带来革命性的冲击。

16世纪人文主义法学兴起,分类体系方面的问题再次引起人们的普遍关注,《学说汇纂》遭到冷落,法学家们将关注的焦点投向更具体系性的《法学阶梯》,优士丁尼的《法学阶梯》体系成为人文主义法学家可以依循的市民法体系的唯一范式。在新方法论的指引下,这一时期的人文主义法学家开始对市民法进行体系重构。当然并非所有的人文主义法学家都抱持对市民法进行体系化的理想,有些法学家就认为法律只是解決具体问题的规则,日常生活内在的多样性阻碍了法的体系化。Véase Manuel Jesús Rodríguez Puerto, Derechos Subjetivos y Sistema en la Primera Modernidad, in Estudios Histórico-Jurídicos, 2004(26), p301.那些从事此等工作的法学家们被萨维尼称为“体系主义者”,他们是现代法学的奠基人。参见 Donald R.Kelley, Gaius Noster: Substructures of Western Social Thought, in American Historical Review, 1979, 84 (3), p629.

在人文主义法学家进行体系化重构市民法的过程中,对《法学阶梯》体系的继受表现为两种趋势,一种沿袭了其表面上的“人—物—(讼)”结构,另一种是敏锐地捕捉到“取得方式”在《法学阶梯》中的体系意义,或以“物的取得方式”为线索还原了《法学阶梯》式的物法体系,或以“所有权的取得方式”为线索重构了《法学阶梯》式的物法体系,或以“权利的取得方式”为线索重塑了全部市民法的体系。

与上述趋势相伴随的是,随着物权与债权区分的逐渐明朗并成为普遍接受的观念,《法学阶梯》体系的传统思维模式受到挑战,“取得方式”在《法学阶梯》中的体系意义受到物权与债权区分的极大冲击。物法被分割为对物权和对人权,物权与债权区分的生成在不同历史时期体现为不同的样态,在16世纪,它以对物权和对人权(向物权)的形式成为人文主义法学家建构新的市民法体系的基础。而且这种区分成为民法体系中最为重要的区分,《法学阶梯》体系随之出现了新的变种。

(一)市民法的体系化重构与对“人—物—(讼)”体系的恪守

在16—17世纪的欧洲,对市民法进行体系化重构的思潮主要出现在德国和法国,来自各个大学的新教法学家开创了一套新的法律科学。从形式上看,这套新的法律科学的最大特点是“体系化”的观念,优士丁尼《法学阶梯》成为实现体系化的最为直接的参照,大多数法学家都选择了直接复制《法学阶梯》“人—物—讼”的三分体系。比如马特乌斯·维森贝克(Matthaeus Wesenbeck),他的《两种法的编排》就隐含了这种体系,他写道:“这些广博的学问的基本要素可以非常合适地按照某种人为的方法,根据法的三个调整对象,划分为三个部分,围绕着它们形成了全部的法,其中首先包括了人法,其次是物法,最后是诉讼法。”Matthaeus Wesenbeck, Utriusque Iuris Oeconomia, Parisiis, 1573, p8.

再比如马蒂亚斯·斯特凡尼(Matthias Stephani),他的一部作品《根据优士丁尼皇帝〈法学阶梯〉的方法编排并根据法的三个调整对象(包括三个部分)对我们使用的市民法进行的注释》(Exegesis juris civilis quo utimur, ad methodum institutionum Justiniani Imperatoris concinnata et secundum tria juris objecta, tribus partibus comprehensa),其书名即传达了作者对法的体系的理解,书中遵循了《法学阶梯》式的人—物—讼的论述顺序,该作品的第一部分的标题就是“论法的第一种调整对象”,所论述的内容是“人”。参见[智]阿勒杭德罗·古斯曼:《伊比利亚美洲法典编纂古典时代诸民法典的体系》,徐国栋译,载徐国栋主编:《罗马法与现代民法》(第6卷),厦门大学出版社2008年版,第191页。

另外一些法学家不满于“讼”这样一种看起来是程序性的字眼存在于实体性的民法之中,在“行为”的意义上重新阐释《法学阶梯》的最后一部分内容,弗朗索瓦·康南(Franois Connan)和皮埃尔·格雷戈瓦(Pierre Grégoire)同时选择将“诉讼”变成行为,形成人—物—行为的市民法体系格局。参见前引B17Manuel Jesús Rodríguez Puerto文,第306页及以下。康南在其10卷本《市民法评注》第二卷第一章第一节写道:“法所讨论或争议者,或涉及人,或涉及物,或涉及行为”。他认为,“讼”包括可能导致诉讼的任何行为,不仅包括债,还包括婚姻、遗嘱继承和无遗嘱继承。参见Peter Stein, Roman Law in European History, Cambridge, 1999, p80.

上述法学家在市民法的体系建构上对《法学阶梯》体系的恪守,更多的是一种“守成”,另一些法学家则在重构市民法体系的过程中融入了一些“创新”的元素。

(二)市民法的体系化重构与对“取得方式”式物法体系的建构

1.拉古斯:“取得方式”式物法体系的先行者

在法的体系化建设上,拉古斯(Conrad Lagus)像其他人文主义法学家一样,在寻求一般法律原则和概念的过程中将目光锁定在优士丁尼《法学阶梯》上,但他并没有完全遵循《法学阶梯》的体系,而只是利用其中的法律规则和概念作为自己建构法律体系的素材,其成果体现在《传授两种法的方法》一书中。

他在该作品中所采纳的论述体系可以看作是对《法学阶梯》的“人—物—讼”体系的批判性改造,但他显然受到物权与债权区分理论的影响,将物法与债法分离开来。

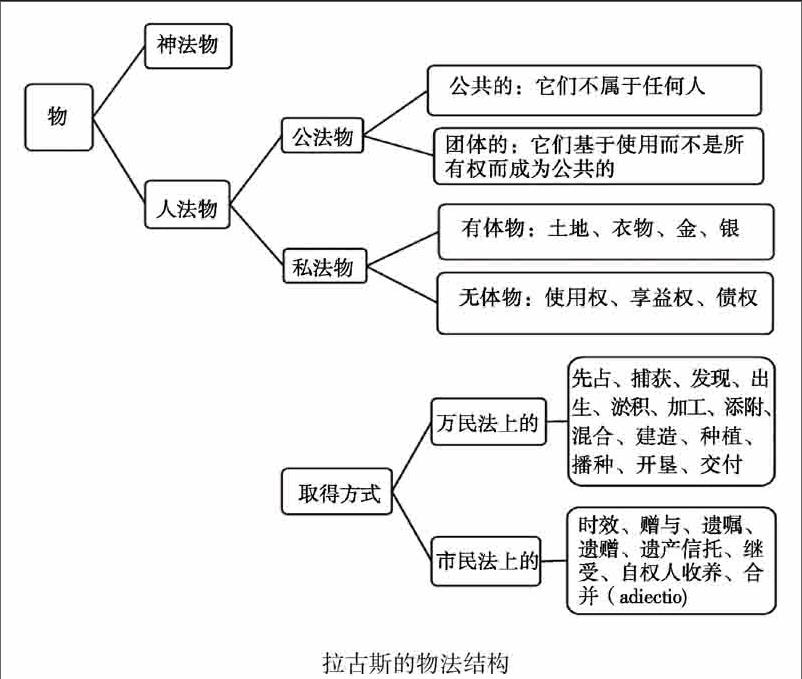

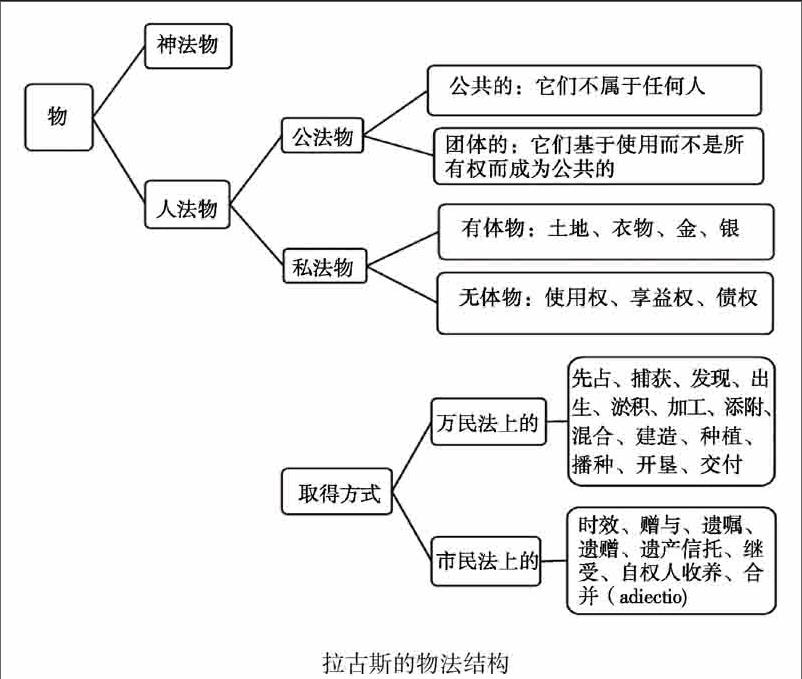

拉古斯所建构的法的体系,其意义主要体现在物法中,他仅仅抓住“取得方式”这条线索,更明确地重现了《法学阶梯》的物法结构,他用一个图表鲜明地展示了他的物法结构:Conrad Lagus, Iuris Utriusque Traditio Methodica, Francofurtum, 1543, p43; Conrad Lagus, Methodica Iuris Utriusque Traditio, Lugduni, 1562, p151.

拉古斯选取“取得方式”这样一个主题作为体系化建构物法的工具,启发了此后另一位伟大的法学家维吉留斯(Nicolaus Vigelius),后者更进一步,打破了拉古斯仅将“取得方式”的运用局限于物法的樊笼,正如我们在下文将看到的,他以“权利的取得方式”为核心搭建起了整个私法体系。

2.丢阿兰与布尔琼:“取得方式”式物法体系的法典化

出于对传统组织法律材料方法的不满,丢阿兰(Franois Douaren)严厉批评了当时的法学家们讲授罗马法的繁琐冗长的方法,建议优先采用《法学阶梯》的更为简明而系统的方法,这被认为代表了当时人文主义法学的一般诉求:以某种更为合理、体系化的方式来重组“市民法大全”中的材料。参见 Peter Stein, Donellus and the Origins of the Modern Civil Law, in J.A.Ankun et al.ed., Mélanges Felix Wubbe, Fribourg, 1993, p443.為了落实其体系化的方法论思想,他写作了一系列论文,其中有一篇研究的是《学说汇纂》中的所有权的取得方式,他以《法学阶梯》中统摄物法的线索“取得方式”来重新整理优士丁尼《学说汇纂》中的相关内容,对罗马法中“物的取得方式”进行了体系化研究。“In Titulo I de Acquirendo Rerum Dominio Methodica Tractatio.”参见前引B17Manuel Jesús Rodríguez Puerto文,第303页。它最终促成了《法国民法典》的 “人—财产及对于所有权的各种限制—取得所有权的各种方式”的三分体系的形成。

对《法国民法典》的体系结构具有决定性影响的是另一位法学家布尔琼(Franois Bourjon)。他受丢阿兰的以“取得方式”来整理物法材料的启发并进一步深化,在《法學阶梯》体系的基础上发展出《法国民法典》的体系。其传世之作《被简化为若干原则的法国普通法与巴黎习惯法》将全部法律材料分为人与财产,在“财产”部分讨论了三方面的内容:如何取得财产(合同与无遗嘱继承)、如何管理财产(地役权与用益权)、如何处分财产(赠与和遗嘱处分)。其前三卷在体例上与《法国民法典》前三编惊人地相似:二者第一卷(编)的标题都是“人”;该书第二卷的标题是“财产”,而法典第二编的标题是“财产及所有权的各种限制”;该书第三卷的标题是“如何取得财产”,而法典第三编的标题“取得所有权的各种方式”。该书后三卷分别是“如何管理财产”、“如何处分财产”、“诉讼与执行”。Voir Franois Bourjon, Le Droit Commun de la France et la Coutume de Paris Réduits en Principes, Paris, 1747, Tabule du Premier Volume et Tabule du Second Volume.尽管该作品有六卷,其后三卷的内容与《法国民法典》的总体结构还是相吻合的。参见[美]艾伦·沃森:《民法法系的演变及形成》,李静冰、姚新华译,中国政法大学出版社1992年版,第161页。

3.格老秀斯的市民法体系:“取得方式”与物权债权区分的交织

以主观权利为轴心的现代民法体系的创立者是被称为“现代第一位法学家”的雨果·多诺(Hugo Donellus)。起初,他的主观权利体系并不为人所接受,而是通过其追随者格老秀斯(Hugo Grotius)的媒介才逐渐为人所知并被普遍采纳。Robert Feenstra, Legal Scholarship and Doctrines of Private Law, 13th-18th Centuries, Aldershot and Brookfield, 1996, III, p118.实际上,在多诺的权利理论和私法体系中,在对“我们享有的权利”进行具体划分时,并未出现“权利”一词,格老秀斯才是第一个运用权利的工具将私法建构为一个体系的法学家,他的《荷兰法导论》“第一次从权利、而非法规的角度对现实法律制度予以重构”,是“所有以各种各样的权利作为其核心的现代法典的真正原型”。虽然这部作品的内容依然遵循的是《法学阶梯》的论题序列,但却建立在主观权利及其层级划分的基础之上。参见[爱尔兰]约翰·莫里斯·凯利:《西方法律思想简史》,王笑红译,法律出版社2010年版,第195页。

格老秀斯截然区分了对物权和对人权并将之作为主观权利的主要分类,其市民法体系化的思想典型地体现在《荷兰法导论》中。该作品分为三卷:第一卷“法的原则及人的法律地位”;第二卷“对物权”;第三卷“对人权”。

从上述结构可以看出,格老秀斯思想中的市民法结构体系并没有脱离《法学阶梯》的“人—物”式体系,在论述了第一卷“人的法律地位”之后,格老秀斯以这样的方式开始了第二卷以后的论述:“我们已经谈论了人的法律地位,我们继续谈论物的法律地位。”Hugo Grotius, The Jurisprudence of Holland, Vol.I, translated by Robert Warden Lee, Aalen, 1977, p65.只不过将物法进一步划分为对物权和对人权,但更为重要的是,他没有从静态的角度来叙述它们,而是分别动态地考察这些权利特别是对物权的取得和丧失。在格老秀斯的思想中,对物权包括占有权和所有权,但在《荷兰法导论》第二卷,作者仅以一节的篇幅简要论述了占有权,本卷余下的内容全部是围绕所有权而展开的:格老秀斯首先将所有权分为完全所有权和不完全所有权,然后沿着“单一物的完全所有权的取得第二卷第3章第12—13节:“现在我们来谈论所有权的取得和丧失的方式”;“先谈论完全所有权的取得和丧失的方式,再谈论不完全所有权的取得和丧失的方式。首先谈论的是单一物的完全所有权的取得方式。” 前引B31Hugo Grotius书,第85页。——集合物的完全所有权的取得第二卷第14章第1节:“现在我们来谈论遗产——我们称之为死人的财产——的取得。” 前引B31Hugo Grotius书,第129页。.——完全所有权的丧失第二卷第32章“完全所有权的丧失”。前引B31Hugo Grotius书,第221页。——不完全所有权的取得和丧失”第二卷第33章至第48章。这样一条动态的路径展开了对所有权的论述。不难看出,格老秀斯的所有权概念囊括了一般意义上的所有权、继承和他物权的内容,继承以“取得所有权的方式”的名义而跻身其中。

在其《战争与和平法》第二卷我们可以看到类似的体系结构。该作品第二卷详细论述了取得各种权利的方式,继承是其中传来取得的最为重要的方式之一。在格老秀斯看来,无论是遗嘱继承还是法定继承,从被继承人的角度来看,是其财产权在其死后的自然延伸,从继承人的角度看,则是取得财产权的方式,只不过法定继承是在继承人没有遗嘱或遗嘱无效时对其意思的一种拟制。参见 Hugo Grotius, On the Law of War and Peace, translated by Francis W.Kelsey, Oxford, 1925, p269.根据对继承的这种功能定位,格老秀斯将继承放在对物权中就有了合理的根据。

(三)市民法的体系化重构与对“取得方式”式私法体系的建构

1.维吉留斯:“取得方式”式私法体系的开创者

在维吉留斯的作品中,最惹人注目也是最为重要的是从一般到具体的组织法律材料的方法:他首先将全部市民法分为公法和私法,再将公法分为立法、行政法和司法活动,将私法分为人法、物法、继承法和债法(合同、侵权和不当得利),时至今日,这些仍然是欧陆法学中最为基本的把手(topics)。参见Harold J.Berman, & Charles J.Reid, Roman Law in Europe and the Jus Commune: A History Review with Emphasis on the New Legal Science of the Sixteenth Century, in Syracuse Journal of International Law and Commerce, 1994, Spring (20), p24.

维吉留斯的这种方法及其法的体系化思想完美地体现在其《全部市民法的最完美的方法》中。Cfr.Nicolaus Vigelius, Methodus Universi Iuris Civilis Absolutissima, Francofurti, 1628, Tabula Librorum Seriem ac Ordinem Complectens.

維吉留斯首先区分了公法与私法,但仅在作品开头以极小的篇幅概述了前者,从第4卷以后全都是私法的内容。因此在某种意义上可以说,他作品中的市民法等同于私法,公法部分的存在是市民法从表征公私法的整体向仅表征私法的转变过程中留下的尾巴,人文主义法学家所开启的对市民法的体系化重构,都是围绕作为私法的市民法而展开的。

维吉留斯将全部市民法分为两大块7个部分,第一块包括前3个部分,是“法的类别”,为市民法的总论,讨论市民法的一般问题,第二块包括余下4个部分,是市民法的分论,主要议题是私权的取得,他以“权利的方式”来概括这一块内容,分为取得权利的方式(第4、5、6部分)和维持、丧失及恢复的方式(第7部分)。取得权利的方式构成第二块也是全部市民法的核心,包括作为无偿取得方式的继承、遗赠、遗产信托、赠与以及作为有偿取得方式的债(各种有名合同、无名合同与私犯)。

从更宏观的角度看,维吉留斯传达给我们一个型构市民法的新思路,这个思路就是从私权取得的角度以取得方式为核心来建构市民法的体系:首先是取得的主体和客体(作品第2、3部分),其次是主体(人)取得对客体(物)的权利的具体方式(作品第4、5、6部分),最后是对取得的权利的保护(第7部分),即如何维持和在丧失的情况下如何恢复等。这种体系相比于后来的潘德克吞式体系,更具开放性与包容性。

实际上,如果真的看懂了《法学阶梯》体系的实质就会发现,维吉留斯的这种体系化思路并不新奇,他只是运用“权利”的概念取代了《法学阶梯》的“人—物—物的取得方式”中的“物”。

此外,维吉留斯将诉讼融入到实体权利之中,在论述了每一种实体法上的内容之后,紧接着就是对相关诉讼的论述。但不可不察的是,包含在实体法中的“诉讼”并不涉及程序性的规定,如他所说:“‘诉讼一词并没有被包含在‘在法庭上请求负欠我们之物的法中,事实上,是有关‘人、物的取得、维持、丧失及恢复的法”。Nicolaus Vigelius, Methodus Iuris Controversi, in Quinque Libros Distincta, Lugduni, 1581, p427.

维吉留斯的最后一本市民法的体系性著作《论辩法的方法》基本保持了与前述作品相同的论述结构,但做了稍许调整,将后者第7部分的内容纳入取得方式之中,不再作为单独的部分,从而使“取得方式”在组织市民法材料中的体系价值更加彰显。全书共五卷,前三卷基本遵循公诉与私诉、公法与私法的论述框架,后两卷以全书一半的篇幅论述了有偿的取得方式和无偿的取得方式。

第三卷第13章“物的所有权的取得”开篇写道:“至此,我们已经谈论了人法,接下来是物法,首先是所有权的取得,这将在本章予以讨论”。关于物的所有权的取得,“我们并非只能基于一种方式而取得所有权”,本章此后的部分依此论述了依据嫁资允诺、遗嘱、捕获野兽、发现、添附、合同、时效等方式取得所有权的规则。参见前引B39,第389页及以下。

从第四卷开始,维吉留斯摆脱了狭隘的人法和物法的限制,从更广阔的视野讨论了权利的取得,既包括与人有关的权利,也包括与物有关的权利。作者在第四卷卷首语中写道:“私法部分是人法,部分是物法,部分是诉讼法……在此,我们采纳‘诉讼部分所使用的辩证法,将取得权利的方式分为两种:无偿的和有偿的。本卷论述无偿取得权利的方式,另一个将在下一卷论述”。参见前引B39,第427页。

通过比较这两部著作可以发现,“取得方式”是维吉留斯对市民法进行整理最为重要的一个把手,他首先以较小的篇幅讨论了法的一般问题,然后着墨于以“取得方式”来整理全部私权的取得,继承和债分别作为无偿取得方式和有偿取得方式的核心成为取得方式的主体。关于“物的所有权的取得”,维吉留斯只是简要列举了相关取得方式的一些具体规则。“取得方式”在维吉留斯的作品中,其价值并没有局限于物法,而是成为维吉留斯手中建构整个法律体系的最为重要的把手,它是维吉留斯法律体系化思想的核心。

2.“取得方式”式市民法体系的后续发展

让·多玛(Jean Domat)在《在其自然秩序中的民法》采用的是与维吉留斯类似的论述结构,他先以序编简单描述了一下法的一般规则、人和物,余下的全部篇幅将私法分为两部分:债(engagement)与继承。参见Jean Domat, The Civil Law in Its Natural Order (In Two Volumes), translated from the French by William Strahan and edited from the Second London Edition by Luther S.Cushing, Boston, 1850.这与维吉留斯的体系在实质上是相同的,只是维吉留斯分别将它们冠以有偿的取得方式和无偿的取得方式之名。

另一位荷兰法学家阿诺尔德·维纽斯(Arnold Vinnius)也是维吉留斯的追随者,他在其第一部作品4卷本《精简的或进行分部后的市民法学》中强调,法所关涉的不仅仅是对各种权利的描述,而且还有此等权利的取得和丧失,因此必须包括所有权和各种权利的取得方式(单一的取得方式和概括的取得方式),债的缔结、变更和消灭方式也是如此。参见Peter Stein, The Character and Influence of the Roman Civil Law (Historical Essays), London and Ronceverte, 1988, p81.也就是说,在维纽斯看来,法的内容可以概括为两点,一是各种权利,二是取得此等权利的方式。

普芬道夫(Samuel von Pufendorf)在法的体系化建设方面,从宏观上对罗马法原始文献进行了梳理、抽象和概括。他在《论自然法与万民法》第四卷中所列举的取得所有权的方式涵盖了人法以外的几乎全部市民法的主题,包括先占、添附、遗嘱继承、无遗嘱继承、时效以及移转所有权的债。Vide Samuel Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium Libri Octo, Tomus Primus, Francofurti & Lipsiae, 1744, pp548ss.在该作品的精简本《论人和公民依自然法的义务》中,普芬道夫进一步阐述了取得所有权的方式理论:取得所有权的方式包括原始取得和继受取得,以及二者之外的一种特殊取得方式——时效取得。原始取得方式包括先占、添附、他物权(使我们的所有权得到添加从而成为所有权的一部分)。继受取得要么是根据法律的规定(比如法定继承),要么是根据前所有权人的行为,后者又包括根据死因行为(比如遗嘱继承)和生者间的行为,而在生者之间,通过前所有人的行为的所有权移转要么是以无偿的赠与要么是以合同的方式为之。Vide Samuel Pufendorf, De Officio Hominis et Civis secundum Legem Naturalem Libri Duo, Tomus Primus, Lugduni Batavorum, 1769, pp388ss.根据普芬道夫的此等理论,他物权、继承与债作为取得所有权的方式而被收纳在一起。参见前引B11,第304—305页。普芬道夫的法的体系化思想在《普鲁士普通邦法》中得到体现,尤其是关于取得方式的规定以及将债引进到物法中的体系安排,这被认为体现了理性法的精神。参见前引B11,第328—329页。

通过对上述人文主义法学家们所建构的市民法体系的分析可以看到,《法学阶梯》是他们共同遵循的蓝本,不同的法学家分别选择了《法学阶梯》形式上的“人—物”式体系或实质上的“人—物—物的取得方式”式体系,并在其中融入了新的“权利”元素,前一种体系的追随者中有些没有抵挡住物权与债权的区分观念的冲击;后一种体系的追随者则恪守传统,物权与债权的区分观念的影响尚不明显,到了近现代民法典编纂的浪潮到来之时,其影响才渐次显现出来。

结 语

盖尤斯《法学阶梯》所开创的民法体系结构为此后市民法和近现代民法典的体系建构持续提供了可资运用的范式,而且在19世纪德国潘德克吞体系产生之前,一直是法学家和立法者在建构民法(典)体系时的唯一选择。撇开程序性的“讼”,这种体系在形式上遵循“人—物”二分的结构,将全部市民法的材料纳入“人法—物法”这对基本范畴,从表面上看,支撑这种体系的是无体物概念,无体物收纳了有体物以外的继承和债,从而形成一个与人法相对立的包含有体物、继承和债的物法。通过对盖尤斯在《法学阶梯》中对无体物概念的使用和定位以及《法学阶梯》各个主题之间的逻辑结构的分析,我们可以发现,无体物概念仅具有某种宣示意义,真正支撑《法学阶梯》体系的是“物的取得方式”,原本被设计由无体物概念承担的功能最后转嫁给了“取得方式”。就实体法部分而言,《法学阶梯》体系的实质是“人—物—物的取得方式”,继承和债都是作为物的取得方式而存在的。

潘德克吞体系的产生,完全颠覆了《法学阶梯》体系的建构模式。前者的核心在于物权与债权的严格区分,[德]霍尔斯特·海因里希·雅科布斯:《十九世纪德国民法科学与立法》,王娜译,法律出版社2003年版,第182—183页。这就排除了将债作为物(权利)的取得方式的可能,同时继承法独立成编,这就使得“取得方式”的体系意义在潘德克吞体系中丧失殆尽。根据潘德克吞体系的奠基人之一温德沙伊德在其《潘德克吞法》中所言:“潘德克吞法指的是具有罗马法起源的德国共同私法”,“所有的私法要处理的事情有两个对象,它必须调整:(1)财产关系;(2)家庭关系。因此,私法的主要划分是财产法与家庭法的划分”。“财产法调整物上的法律关系、人与人之间的债的法律关系,并进一步解决死者财产的归属问题,有关这一问题的处理原则构成继承法”。根据这种划分,温德沙伊德将潘德克吞法细分为六个部分:关于法的一般;关于权利的一般;物权法;债权法;亲属法;继承法,其中前两部分构成总则。Bernardo Windscheid, Diritto delle Pandette (Vol.I), trad.It.di Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa, Torino, 1930, pp1、40—41.这是《德国民法典》结构体系的理论基础。

如温德沙伊德所指出的,潘德克吞體系背后的认识结构是对私法事项的财产关系和家庭关系的二分,其实这与《法学阶梯》体系的人—物的二分本质上并无二致。这两种体系在外在构造上的差别掩盖了并因而容易使人忽视二者在体系方法和体系渊源上的异曲同工之处。从体系方法上看,它们都运用了肇端于古希腊哲学中具有辩证推理的逻辑方法,但在具体方法的选择上,前者选择了分部的方法,后者选择了分种的方法,关于分部的方法(partitio)与分种的方法(divisio)对法的体系生成的影响,感兴趣的读者可参阅李飞:《古希腊—罗马的辩证法对罗马法的体系化生成的影响——以Divisio和Partitio为中心》,载陈金钊、谢晖主编:《法律方法》(第15卷),山东人民出版社2014年版,第118页及以后。不同方法的运用导致了法的不同体系构造。从体系渊源上看,它们都源自盖尤斯《法学阶梯》的体系,潘德克吞体系只是将曾经共同属于《法学阶梯》体系中表面上靠“无体物”概念实际上靠“物的取得方式”支撑的物法分割成狭义的物权法、债法和继承法,把后三者从第二层级的结构单元提升为第一层级的结构单元,这也是潘德克吞体系的主要特征之一。徐国栋:《民法学总论与民法总则之互动——一种历史的考察》,载《法商研究》2007年第4期,第26页。在这个意义上,潘德克吞体系可以视为传统《法学阶梯》体系的一个变种。

但在传统《法学阶梯》体系中,存在一条真正发挥体系化作用的线索——“取得方式”。这样一条不太引人注意的线索贯穿着《法学阶梯》的始终尤其是物法部分,犹如民法体系之“骨”,有体物法、继承法、债法等则犹如民法体系之“肉”附着于其上,从而一个骨肉严密结合的民法体系被建构起来。而在潘德克吞体系中,财产关系被进一步分为物法和债法,家庭关系被进一步分为亲属法和继承法,这两个二分并没有遵循统一的体系化原则:物法和债法的区分是基于法律效果的差异,家庭法和继承法的区分则是立足于所涉及的法律事实的差异。参见前引B14石佳友书,第158页。由于丧失了一根像“取得方式”一样可以贯穿各个部分的龙骨,至少从形式上来看,潘德克吞式民法体系难免有画龙无睛之憾!相反,以权利为核心,以权利的取得方式为纲的现代《法学阶梯》体系在克服了潘德克吞体系的此等缺陷的同时,具有更为包容和开放性的结构,可以作为建构我国未来民法典体系的一种值得考虑的选择。