复杂科学视域下的教育趋法及对教育技术研究方法的启示*

——兼及教育信息化“顶棚效应”问题的分析

2017-03-24吴靖

吴靖

(山东师范大学 教育学院 博士后流动站,山东济南 250014)

复杂科学视域下的教育趋法及对教育技术研究方法的启示*

——兼及教育信息化“顶棚效应”问题的分析

吴靖

(山东师范大学 教育学院 博士后流动站,山东济南 250014)

方法的文化缔造了人类思维范式,教育领域中正在发生一场由复杂系统科学带来的教育方法论革命。通过审视、考察复杂系统科学以往研究的结论,从中提取出复杂性教育趋法——以“创造”为基础的方法论,基于此深入探索对教育技术系统方法论的启示,提出了教育技术方法论的涌现性原则、价值有涉原则、非线性原则和差异性原则。其一,追溯牛顿、笛卡尔的历史“二分法”方法论,通过与泰勒对比考察,得出以泰勒为代表的历史的教育趋法是牛顿与笛卡尔趋法的变体;其二,在复杂系统科学哲学中提取新的教育方法,通过对比历史的教育趋法,进一步提出新的教育趋法的重要表征;其三,论述教育技术系统的复杂性,运用复杂性教育趋法分析信息化教育“顶棚效应”的原因,为教育信息化“顶棚效应”问题的解决以及教育技术系统发展带来全新方法与思路。

研究趋法;方法的文化;复杂性科学;教育方法;教育技术方法论;顶棚效应

方法的文化成就了人类文明的发展范式。西方自然科学的研究结论,广泛影响着社会科学领域的研究趋法(研究方法)。某种程度上可以说,牛顿等的有序性物理科学研究结论缔造了人类审视世界的“基础主义”与“二元论”思维方法,对西方人文社会科学领域的方法论也产生了根深蒂固的影响。量子力学及复杂科学的发展,不断挑战传统的研究结论,新的科学研究结论必然将在社会、人文领域带来一场方法论的革命。

霍金宣称21世纪是复杂性的世纪,复杂科学是20世纪末兴起的系统科学,是继“老三论”基础之上的第二代系统论,俗称“新三论”,形成“耗散结构”、“协同学”、“突变论”等科学群,复杂理论的核心为探讨复杂性系统内部的演化过程及内部的自组织机制,因此,复杂科学理论又称“自组织理论”或“复杂系统理论”。

目前,国际上有三个主流复杂性理论,分别为法国复杂理论研究学家、人类学家、社会学家莫兰(Edgar Morin)提出的“复杂性方法”,诺贝尔奖得主普利高津(Ilya Prigogine)的“复杂性科学”,以及美国墨西哥圣菲研究所的“复杂适应系统理论”。后两者的研究,一个是在物理学领域,一个主要涉及生物界以上层次中的复杂系统,而莫兰把复杂理论提取到“复杂方法”和“复杂范式”的高度,具有哲学普遍意义的认识论和方法论。国内学者何克抗也曾指出,复杂科学与系统方法在人类认识客观事物的抽象层次上是比较高的,仅仅低于哲学(认识论与辩证唯物主义),高于自然科学和社会科学所属的所有具体学科。

目前,国际上关于复杂性科学研究的专门机构和学术组织主要集中在美国,比如,美国新英格兰复杂系统研究所、美国教育研究协会下属的“特殊兴趣研究小组”、世界复杂性科学发祥地“圣菲研究所”等,该领域的研究均采用跨学科的视域进行,其中复杂科学理论除了应用到生物、人体医学等自然科学领域,还不断扩散并应用到经济、金融、音乐、教育、城市文化、人口、信息传播和旅游等社会人文学科。教育与复杂系统科学相结合的研究思路,近20年来正在西方国家萌芽,尽管目前国内对于复杂科学与教育结合的议题并没有给予广泛的关注,国内也未出现专门的学术组织,但随着复杂系统理论在教育学领域的发展,复杂科学与教育的相关议题已经在国际上不断形成阵营并达成共识。比如,美国“特殊兴趣研究小组”由对复杂科学理论和教育研究感兴趣的学者组成,主要研究两个学科交叉所产生的问题,如从理论、哲学、方法论等层面探讨教育复杂性、教和学的复杂性、教学组织领导中的混沌问题、教育学和课程设计的后现代主义等,定期召开关于教育复杂性研究的学术会议,并设有专门网站作为交流平台。

在教育领域,正在发生一场方法论革命,复杂科学的研究结论将为教育提供不同于传统的全新的教育方法和教育范式。特别是复杂性科学方法在教育技术学诸多研究领域的议题逐年增多。针对这一研究现状,我们通过梳理历史的教育趋法,在复杂系统科学研究结论中提取新的教育趋法,并着力探讨新的教育趋法对教育技术方法论的启示。

一、历史的教育趋法:以“发现”为基础的方法论

本世纪的教育改革与技术革命不断掀起,新技术的革命与教育的进步是显而易见的,但只要稍加审思就会发现,教育至今依然秉承在西方文明中统治长达2000年之久的教育趋法的文化,以泰勒为代表的历史的教育趋法与来自西方文明的现代遗产——牛顿与笛卡尔的方法论有着密切相关性。

(一)牛顿的方法论隐喻

牛顿形而上学的真正“独特性”并不在于他的理论自身,而在于我们对视其为宇宙的“自然”规律予以毫无保留的接受。通常认为是牛顿的形而上学宇宙观——不是他的科学观——主导了人类思想如此漫长的时间[1]。牛顿为社会科学提供了一个一劳永逸的方法论假设:“即视宇宙为一个稳定的、因果预测性的、序列线性的、确定性的、可测量的以及外在于我们并等待着我们去发现的静态客观实体。”前现代范式中并没有测量的尺度和同一的标准化假设,而牛顿的形而上学以及16和17世纪的数学科学家改变了这一切,他们用线性的序列化、标准化和因果联系去诠释世界,视个别部分为构成实体的“建筑组块”,从某种程度上而言,这种稳定的线性自然观实际上是封闭的[2]。

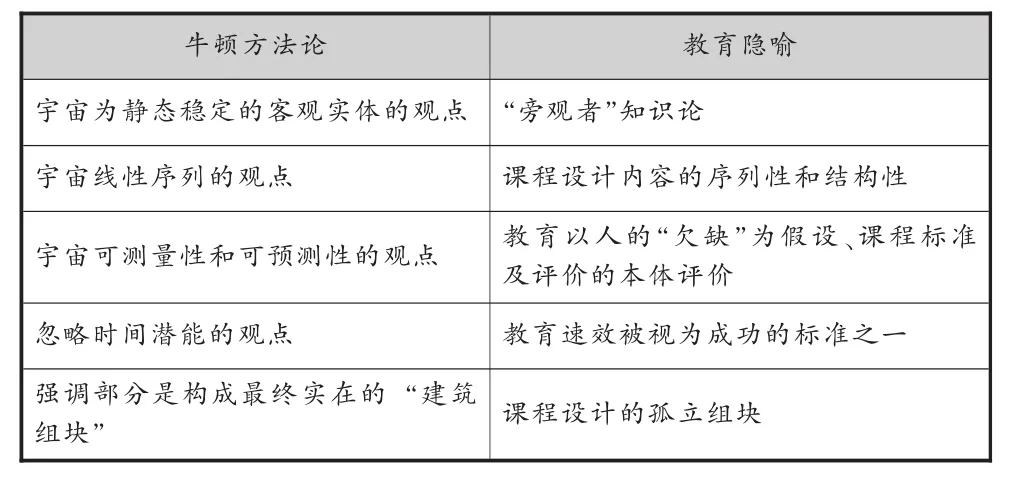

实际上,牛顿的形而上学所带来的教育隐喻是长久和根深蒂固的,如表1所示,牛顿方法论与之相应的教育隐喻。

表1 牛顿方法论与教育隐喻

首先,它所联系的是一种被杜威称为“旁观者知识论”的观点,即人充当着旁观者,而世界和知识就在那里等待着我们去发现。知识是独立于人之外的客观实体,学习就是获得那个客观实体的认知的过程。

其次,牛顿线性序列的观点与课程所联系的观点也是显而易见的,教学通过一系列的线性顺序排列,课程设计的首要设计就是对教学内容的程序性排列。

再次,测量性所带来的教学隐喻是深刻的,通过考察课程目的与教学评价,长久以来课程中一直存在着在课程之上的准则即课程标准。人们通过一系列的教学手段获得课程结果,通过外设于课程的标准化来判定课程结果和课程效果,课程中存在的隐喻是一种关于人的“欠缺”的前提假设。也就是说测量的假设前提是人的“欠缺”,通过教育所抵达的结果是用来弥补这个“欠缺”,如果教学结果能够使欠缺弥合,那么就被认为课程取得了良好的教学效果。

此外,时间作为一种转换的框架具有内在的潜能,是被现代课程所忽略的最重要的因素[3],相信这也是皮亚杰所不能理解的,为什么中国的教育发展一直强调用最短的时间来取得的成就才是最优异的。在牛顿的形而上学中时间是被忽略的,时间并不被视为发展内在与任何情境之中的创造性潜能的必要积极成分[4],而教育必须认识到时间作为一种转化的内在积极潜能是不容忽视的,质的变化不仅仅在量的层面上发生,而且需要足够充足才能得以促成。时间是质变所发生的最根本也是最必要的一个因素。

在复杂系统理论里,以自组织为核心的课程中,时间将作为课程内部反思及相互作用所促成课程“涌现”的一个十分重要的关键因素。最后,牛顿形而上学视个别和部分是构成最终实在或自然的“建筑组块”这一观点,现代课程中用线性排序的思维方式来构建课程,不同学科和不同年级构成学习的整体模块中的孤立和个别的部分,忽略了连接和相互作用的要素,这一观点阻碍了开放的和丰富的多层次组合,我们需要超越“课程为一系列相邻单元的孤立”观点[5]。

(二)笛卡尔方法论:狼与羊的隐喻

在这里引用一个颇有趣味的故事,是法国后结构主义哲学家赛利对笛卡尔方法论的论述,关于狼和羊在溪边饮水的隐喻,羊为了不惹恼狼而选择狼的下游不弄脏它的水,但是在进行了一番谁有什么权利的讨论后,狼却把羊拖到树林里吃了,没有借助任何其他的形式。赛利说运用这样一番推玩是危险的游戏,因为如果人来了去寻找他丢失的羊,那么狼便成了被吃的对象而不是主体[6]。

这个寓言所要表达的正是笛卡尔在某个夜晚对着壁炉所审思的,笛卡尔通过怀疑一切来思考世界,他发现一切都是可以怀疑的,只有他在怀疑这件事才是不可怀疑的,即“我思故我在”。这个奠定和开启了整个西方现代文明及二元论方法论的论断,与狼和羊的故事的简单寓言表达了相同的趣旨。为什么狼会吃羊?答案仿佛是不需要任何理由,狼和羊的存在可以隐喻为一种天然的差距,狼作为确定游戏规则的独裁者、作为理性的主体,不需要寻找任何讨论和理由,笛卡尔的做法正是如此。当他深夜在壁炉前怀疑一切的时候,他发现只有他在怀疑这件事是不需要理由怀疑的,于是“他在怀疑”这件事就取得了狼的绝对理性主体地位,与“一切都是可以怀疑”拉开了不需要理由的距离和差距,在此我们似乎理解了视世界为二元对立的思维方式。

事实上,正是这种二元对立的思维方式缔造了整个西方现代文明的形而上学基石,尽管我们更愿意把笛卡尔理解为一个寻找怀疑的人,但笛卡尔的确开启了对绝对理性主体和确定性的寻找(罗格斯中心)以及二元论方法论,直到后现代主义的到来才对这一方法论内部给予了深刻的自省。只需要稍加考察就会发现,在历经了2000年的教育领域中,这种二元论方法论和罗格斯中心主义思维方式缔造了历史的课程趋法:以“发现”为基础的方法论。学习即主体“学习者”去“发现”先验的客观实体。

在教学系统中,现代课程设计看起来是完美的,呼吁按照教育规律进行教学,看起来一切都遵循了科学的路数,教育秉承了科学主义和工业文化的气质。课程设计声称以结构主义和第一代系统论哲学为基础,我们知道结构主义是西方现代哲学中带有明显罗格斯中心逃逸的形而上学,实际上在结构主义之中,罗格斯中心并没有真正意义上消失,而是隐藏于结构的关系之中。也就是结构之中的关系作为“罗格斯中心”的存在而扮演了狼的理性和主体地位,那么,作为以结构主义为哲学基础的现代课程设计本身,其“罗格斯中心”的诉求是课程设计本体论意义上深刻批判的,二元论方法在教育领域与课程教学中的强调便显得如此理所应当。

比如,我们对主体和控制理性(罗格斯中心主义)的追求,以教师为中心、以学习者为中心或者双主导双主体是显而易见的,在某种程度上或许可以说,课程设计本身缔造了对课程规律(罗格斯中心主义)追寻的梦幻,把知识和教学规律看成有待于发现的稳定的实体,在真理的游戏中,科学称为至高无上的狼,一切错误被击毙了。正如小威廉姆·多尔(William E.Dole)所言,它奠定了现代主义课程概念基础的自负——我们只允许一种类型的认识:理性的、确定的知识[7]。这也正是被怀特海称为的“缺乏视深的单眼理性”[8]。

(三)泰勒的课程趋法

如果说我们现在所运用的教学方法和教科书的存在似乎需要追溯到16世纪的彼得·拉莫斯(Peter Ramus),那么,奠定现代课程设计及课程趋法的鼻祖泰勒将必须给予强调,通过考察泰勒课程规划的四个焦点与笛卡尔的四种方法论规则,我们将更加明确笛卡尔、牛顿形而上学与历史的课程趋法的关系。

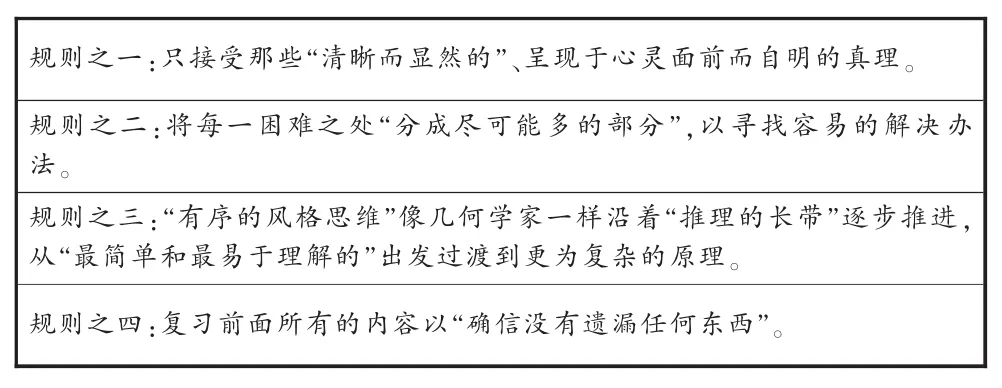

如表2和表3所示,笛卡尔为指导追求真理而设计的四种方法论规则:规则之一,只接受那些“清晰而显然的”、呈现于心灵面前而自明的真理;规则之二,将每一困难之处“分成尽可能多的部分”,以寻找更容易的解决办法;规则之三,“有序的风格思维”像几何学家一样沿着“推理的长带”逐步推进,从“最简单和最易于理解的”出发过渡到更为复杂的原理;规则之四,复习前面所有的内容以“确信没有遗漏任何东西”[9]。

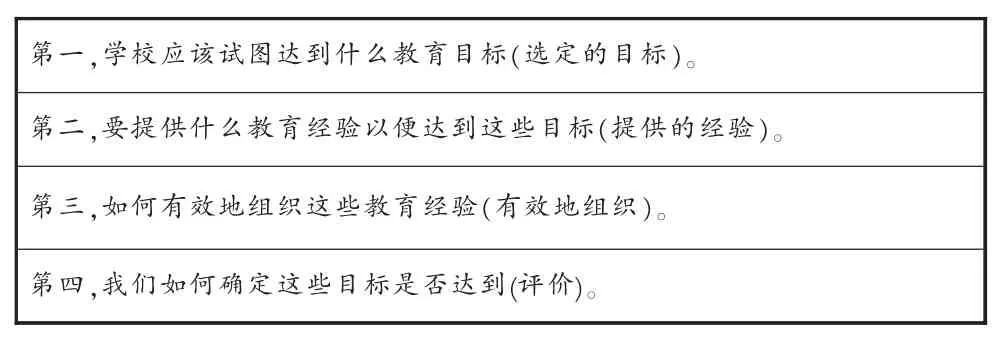

与此同时,我们再考察泰勒关于课程规划(课程设计)的四个焦点:第一,学校应该试图达到什么教育目标(选定的目标);第二,要提供什么教育经验以便达到这些目标(提供的经验);第三,如何有效地组织这些教育经验(有效地组织);第四,我们如何确定这些目标是否达到(评价)[10]。通过对比笛卡尔追求真理设计的四种方法论原则和课程设计的鼻祖泰勒所提出的四个课程焦点,我们会发现二者有本体论层面的亲缘:首先,可以看出二者都认为目的外在于过程,泰勒对教学目标的选定所隐含的方法论假设是认为事物的目的独立于人之外且是预设性质的;其次,理论和事实、认知与实体之间不存在动态的关系。

表2 笛卡尔的四种方法论规则

表3 泰勒课程规划的四个焦点

毫无疑问,笛卡尔将主体与真理看作了静态和稳定的关系,泰勒寻找有效的组织和经验与目标的选定意图也体现了这个观点。知识和真理在这个观点框架中是可以被认知和捕获的,知识总是在那里作为实体存在。再次,因为,被认为知识是独立于人之外的预先存在的客观实体,所以,事实或真理是被发现的而不是被创造的。这似乎像一个封闭的系统,学习在这个系统中被认为是发现预先存在的真理或实体;教育的意义在于帮助学习者发现这个实体。笛卡尔把客观从主观上分离的意义,在于赋予现代主义思想以一种预先存在的、世界的方法。通过简略的考察,我们可以发现,现代课程设计的趋法几乎是笛卡尔追寻真理的方法论的变体,在此我们也许可以对传统课程趋法的特点给予适当的总结。

总之,通过对比考察所得出的结论是:泰勒课程规划方法是笛卡尔运用理性并追求真理的一般方法的变体。同时,历史的(现代)教育或课程(设计)的趋法可以明显带有“发现”的性质,即世界被认为是一种预先存在的实体,目的预先存在于过程之外,目的并不产生于过程之中,学习在本体论上被认为是通过一系列的手段获得对真理和实体的认知。真理和知识不是被创造出来而是预先就存在的,真实和理论都是被发现的,即被人旁观的。可见,在这种教育方法论的框架下也许有一些封闭,人(主体)与知识(客体)是相互静止的观念而不是转化的观点,认为知识是先验的观点而非经验的观点(杜威),过程之中生成目的的观点在现代课程趋法之中被将死,生物学家皮亚杰的发生认知论、杜威和怀特海的过程哲学思想在现代课程方法论下也是不被理解的。

二、复杂性教育趋法:以“创造”为基础的方法论

(一)复杂系统理论的哲学表征

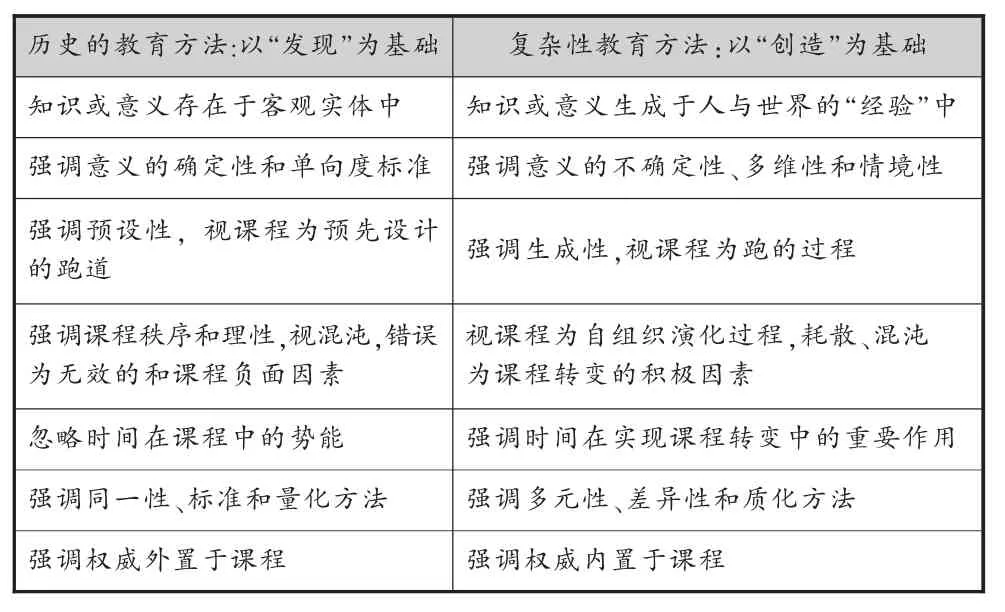

通过研究复杂系统理论的哲学表征,并从中提取出新的教育方法和观点,如表4所示。

表4 复杂系统哲学表征与教育方法

第一,复杂系统是先验性的。系统的结构不是之前预设的,系统的结构是由于外部环境相互作用生成的。教育所获得的方法论是视课程为先验的,课程不是预设的跑道。

第二,复杂系统内部置滞于“主动与被动之间”。这一洞见要归功于高夫斯,这一观点与皮亚杰所提出的“中间物”和“第三条道路”表达了一致的观点,是指系统内部的结构受到外部环境的影响但并不由外部环境所决定,系统在内部、外部的作用力之下有自我调节的机制,以适应外部环境。但系统内部并非单纯只拥有协调外部环境的顺应机制,其内部的结构相应地保持着自己的自持和作用力,否则外部环境就不会收到来自系统内部的作用,这种置滞于主动与被动之间的机制或能力,就是复杂系统内部的自组织。对课程方法的启示是视课程为一个复杂自组织系统,课程的发展是一种自组织过程,即视课程为由混沌、无序转变为新的秩序的转变过程。

第三,复杂系统内部的“对称性破缺”。自组织过程并不是线性的发展过程,复杂系统局部微小的作用可能会引起系统整体上发生巨大的变化,比如,自然灾害雪崩和泥石流。多尔给出了一个温度计的例子,很显然温度计是非线性的,因此并非自组织。在这里,非线性相互作用构成了复杂系统的内部驱动力,这一驱动力被称为“对称性破缺”,即差异的相互作用。对教学而言,系统的非线性作用可能不允许对课程进行任何既定的建模,教师(学习资源)和学习者之间的差异也构成了课程的对称性破缺,统一化课程标准将值得商榷,因为差异与相互作用的观点可能成为课程内部的不竭动力。因此,课程需要更加重视对话的作用。

第四,我们知道复杂系统并非是可预测的,原因将归结于复杂系统的重要特征:涌现性。涌现性质的含义是指复杂系统内部各要素之间的相互作用(即使是微弱的痕迹)在到达一个临界点时,系统会自发地形成不同于以往的新的特点,即系统发生质的变化。这一涌现并不是系统内部各要素的整体的涌现,而是各要素之间相互非线性的作用机制所产生的系统的新的特征和新的秩序,因此,有学者指出,系统的涌现性实际上是指系统内部的非线性的相互作用性。以此带来的课程观点是,视课程为一种“平衡—非平衡—平衡”的发展过程,课程结果所追寻的不是人的“欠缺”,而是课程转变(涌现)。

第五,复杂系统具有“记忆性”。记忆性是从历时性维度进行的考察。这和一件事情被提起得越多在大脑的记忆就越强烈有关,如果系统不具有记忆,那么系统将不可能比仅作为镜子对环境进行反映做得更好,这里要表明的是复杂系统具有能够识别重要事件的能力。实际上没有选择性的遗忘,记忆是不可能的,这类似于德勒兹(Deleuze)对伯格森(Bergson)的有关记忆模型的阐述。在课程教学的观点中,也许我们可以视课程本身为一个拥有记忆性的系统,以此观点出发看待课程将给予课程以历时性的维度。

第六,复杂系统反对基础主义和罗格斯中心。复杂系统的这一哲学观点是至关重要的,牛顿和笛卡尔的方法论都从属于基础主义的范畴,而复杂系统是从根本上反对基础主义的。也许这需要通过后现代主义的自反性和德里达(Derrida)的延异动力学的观点来获得解释,即复杂系统内部本质是一种不断处于转化的系统,系统内部各要素相互作用,即运用延异的动态性——反射于自身并转变着自身——加以解释。

因此,复杂系统本质上是流动的、非中心化的,并随着内部的相互作用(痕迹)不断转变着的系统。因为转变即刻发生,如同语言学中能旨和能旨的不断转化和痉挛,对于系统的建模是根本上不可能的,但并不是有些对后现代的“怎样都行”,复杂系统对基础主义(罗格斯中心)的消解并不意味着“怎样都行”,而是更加强调意义的情境性。课程方法最重要的启示也许是来自对基础主义解构的观点,这意味着要求人们放弃对放之四海而皆准的课程确定性和规律性实体的诉求,视课程为一种不断变化的舞蹈(转变),视课程内部的对话和差异性相互作用为这种课程转变的实现机制。也许按照德里达延异动力学的观点,我们可以尝试提出一种新的课程观点,即课程是舞蹈的回旋,也就是痕迹(相互作用)的痕迹。除此之外,复杂系统理论的形而上学表征还有许多,比如,系统内部部分要素“无知”,整体即将发生什么;有关系统内部结构的探讨,如,涉及的二级原理是“入列”,自组织的临界性对教师身份带来的启示等等。

(二)以“创造”为基础的复杂性教育趋法

通过从复杂系统理论哲学表征中提取新的教育方法和观点,我们获得了视课程为复杂自组织系统的重要观点。新的课程方法或许可以总结为以“创造”为基础的趋法,以“创造”为基础的方法论认为,世界并不存在客观或真理等待着人们去发现,真理或事物的确定性意义只暂存在具体情境和历时性的某个瞬间切面,“创造”强调了意义生成于人与世界的相互作用之中,杜威的教育术语“经验”作为动词很好的阐释了这一点。值得注意的是,以“创造”为基础的意义主张多元和不确定性,但这并不意味着“怎样都行”,而是从后现代自反性的思维框架中获得理解,即意义通过自我的反射和回旋即刻发生转变,真理和意义的转变和不确定性意味着知识不是预先就存在于那里的,意义和知识生成于主体与客体的相互作用之中。

在以“创造”为基础的方法论框架下,学习被视为通过相互作用(对话)所带来的一场自身转变,视课程过程为一种自组织过程。通过与历史课程趋法的比较来阐明新的课程趋法的几个重要表征,如表5所示:(1)新的课程趋法认为,知识或意义生成于人与世界的“经验”之中,知识不再作为人的旁观客体而存在;(2)强调意义的多元性、差异性、不确定性和情境性,反对单一标准化和单向度思维方式;(3)强调课程的生成性,弱化预设性,课程不再被认为是预设的程序化跑道,而是跑的过程;(4)视课程为自组织系统,耗散、无效、涨落甚至是混沌将被视为课程的必要部分,错误和尝试将被视为课程可利用的部分;(5)重视时间在课程内部自组织演化过程中的重要作用,时间是引起新秩序转变的重要前提条件;(6)驱除外在于课程的绝对理性,使教师权威转移到课程内部,教师身份转变成平等的“首席”;(7)视对话为课程发展的根本驱动力。

表5 传统教育方法与复杂性教育方法的比较

三、复杂性教育趋法对教育技术学的方法论启示

(一)教育技术系统的复杂性及方法论诉求

教育技术学一直运用系统方法来解决教育教学中的实践问题,20世纪50-60年代运用系统论、信息论与控制论(“老三论”)解决教育技术领域的核心问题从而创建了教学系统设计,随着时代发展,老三论的方法论在教育技术系统中不断地出现新问题,第二代系统论(耗散结构理论、协同学、超循环理论等复杂科学理论)及其相应的方法论也一同发展起来。

传统的“老三论”正是建基于牛顿与笛卡尔思维范式基础上,其思维范式和方法的限制显然不能满足教育技术系统不断出现的大量的复杂性问题的解决。早在上个世纪90年代初,美国乔纳森(Jonassen)就发表了题为《“思维技术”:教学设计中的混沌》的文章,主张用混沌理论改造或重构新一代教学设计。

我国部分学者也已经开始尝试把复杂性科学理论引用到教育技术领域中,具有代表性的有何克抗教授曾在《运用“新三论”的系统方法促进教学设计理论与应用的深入发展》一文中指出,虽然当前国际教育技术界在“新三论”系统方法的指引下,从教育思想到教学观念正在经历又一场历史性的大变革,但倡导“新三论”(耗散结构理论、协同学、超循环理论等复杂科学理论)的学者们对混沌性或混沌理论的本质认识有些偏颇,缺乏看问题的新的视角和方法;桑新民在《教育技术学研究方法通论》中,多次指出将复杂性理论的研究成果引入教育技术学领域;焦建利教授也曾撰文 《教育技术的复杂性与复杂的教育技术学——从复杂性科学角度看教育技术学研究》,提倡教育技术学研究需要复杂性科学的支持,只有借助非线性科学的新思维,教育技术学研究才会取得重大突破[11]。由此可见,传统的“老三论”方法论已经无法满足教育技术系统的发展,必须用复杂性科学方法来解决教育技术系统中的复杂性问题。

教育技术系统是一个复杂的系统,以下仅在四个层面对其进行分析:

第一,教育技术系统规模及要素的复杂性。叶澜教授曾说,教育甚至可能是人世间复杂问题之最,教育系统本身就是一个极其复杂的涉及诸多要素的系统,不能以经典科学牛顿的方法论范式作为方法论,教育技术是教育、技术与艺术的交叉学科,其复杂性不言而喻,不能只用简单的还原论等方法论来进行研究。当前,教育技术研究者由于受到牛顿与笛卡尔历史的思维范式的影响,大多拥有实证主义研究取向,而忽略了教育技术系统本身的复杂性。

第二,教育技术学系统层次的复杂性。教育技术系统层次结构有多种划分方式,按照教育技术实施过程可划分为设计、开发、运用、管理和评价五个层次,其中每个系统层次内部又有多个小的层次,诸多层次之间的结构差异和相关性也同样表明教育技术系统内部深层的复杂性。

第三,理性与非理性的复杂性。教学系统本身是一个关于人的系统,教育技术领域作为教育与技术的交叉学科,长久以来一直以“技术”为中心而忽略了人的复杂性存在,尽管有各种呼吁以人为中心的教学理念但并未真正给予人深入关注。传统的教育技术学从未考虑过人的“自组织特性”和“运算性”(莫兰),在这个层面上技术理性取得了绝对的合法权。技术的客观性与还原论等实证主义取向成为教育技术学领域的优先权。教育技术系统属于教育学领域中跨多个学科领域的系统,长久以来,教育技术学倾向于对物化技术的研究,视技术为客观中立和价值无涉,忽略了人的复杂性。比如,在教学设计领域中,由于受到牛顿、笛卡尔方法论的制约,一直沿袭结构主义哲学和老三论的思维范式,把该系统中的各个要素,学习者、教师、课程资源、课程环境、教学策略和教学评价作为一个整体的诸多要素来看待,强调各个要素之间的关系,把人的因素看作结构之中与其他要素同等的要素,从而弱化了人在整个系统中的能动性和复杂性,等等。

总之,教育技术系统中的复杂性问题随着发展逐渐提出了新的方法论的诉求,笔者认为,只有借助复杂系统理论的方法论,才可能进一步解决教育技术系统中出现的诸多复杂性问题。

(二)复杂教育趋法下的教育技术系统方法论新原则

第一,涌现性原则。上文提及复杂系统的元理论哲学表征为系统的涌现性,即系统在生成过程中内部的非线性相互作用,从而系统表现出新的特征和质的转变。在教育技术系统中,由于历史发展秉承着传统经典物理学的思维范式,即笛卡尔和牛顿的趋法,还原论占据着绝对理性的地位,还原论的信念在于从复杂的系统和整体中对简单和规律的诉求,简化事物的复杂性从而得到确定性的实体,科学的实证主义的方法论成为教育技术系统中占据主流地位的方法论,线性的研究方式成为主流的研究方法。

比如,教育系统中教学评价的领域,通常聚焦对教学结果的评价而忽略教学过程,教育被简化成一种“植物学”隐喻,教学者对课程和学习者进行课程实施,教学评价的标准也依然沿袭预设性的标准化方案进行,教育评价对超出教学标准之外的一切加以省略和忽视,教育系统忽略了教育过程的复杂的生成性过程,秉承着线性的以繁化简的信念和对确定性的追求。

而复杂性教育趋法要求教育技术系统更加关注教育的生成性和过程性,以及教育系统内部真实存在的涌现、耗散、涨落的演化特征,复杂性教育趋法要求提倡复杂系统思维,把研究对象作为系统来“识物想事”,视教学系统为复杂的、充满涌现性和差异性的、不断涨落的演化过程。正如钱学森指出,“凡现在不能用还原论方法处理或不宜用还原论方法处理的问题都是复杂性的问题”,因此,在教育技术系统中的大量复杂性问题、用经典科学的还原思想不能解决的问题,需要用复杂性方法论来解决[12]。教育技术的研究要注重涌现性而避免部分之和就是整体的简单思维。

第二,价值有涉原则。历史教育趋法下的教育技术系统,一直秉承着经典科学的信仰和价值观念,消除主体和对客观性的诉求。因此,在教育技术系统中,实证研究占据研究的主流地位,轻思辨重实证的现象十分常见。实证主义研究方法提倡秉承价值无涉的原则,认为研究中人是作为中立的客体而存在的,不允许人在研究中价值有涉,主张客观的价值取向。比如,从早些年的SPSS数据分析,到近些年兴起的大数据等量化研究工具,成为了教育技术系统的主流方面,这里并不是全部否认量化的实证研究方法,通过上文我们可以得出,实证主义研究方法是历史的教育趋法的变体,忽略了研究者自身的复杂性,并认为教育系统是先验的。

而来自不同范式的复杂的教育趋法下的方法论能够成为教育技术系统的有力补充和完善,复杂性教育趋法主张研究的价值有涉,即主张在教育系统中重视研究者自身的复杂性,关注研究过程的复杂性,主张关注教育过程的生成性并弱化教育的先验性。比如,近年来国内外逐渐重视的民族志研究等质性研究方法,不再隐藏研究者的价值,主张利用研究者的主观性,把研究者作为研究的内部成分而不是将其忽略,重视研究的情境性和过程性,如,做学术日志,重视教育技术学所涉及的教学活动的过程等,有力弥补了以实证主义研究为主流的教育技术系统的研究不足。教育系统是价值有涉的系统,因此,教育技术系统更应秉承价值有涉的原则,以质性研究方法作为该系统的有力补充。

第三,非线性原则。在教育技术系统中,因果的线性思维在其中显然是根深蒂固的,比如,教育技术学的领域教学设计和教学评价,就是线性思维的重要体现,线性思维充满控制理性和简约化倾向,倾向于把复杂的现象通过线性思维的处理简化为程序,泰勒的课程设计的四个方面就有明显的体现。而复杂性教育趋法主张非线性原则,注重长久以来被忽略的教育复杂因素,比如时间因素,在传统的线性思维中,时间是可逆的,时间被作为教育中无关紧要的因素,而教育技术系统是演化的系统,时间是不可逆的,而且这种不可逆的过程使复杂的、演化着的教育技术学系统越来越规模庞大、结构复杂,并与其社会环境不停地进行相互作用。莫兰曾指出,“复杂性研究中,无序和有序既是对立的,又以某种方式合作形成组织”[13],比如,传统历史的趋法下教育技术系统一直把干扰、无序、滞后作为“噪声”而击毙,不曾利用和认识这些无序甚至是混沌协同的作用,忽略了系统内部主体的自组织特性。上文论及非线性是系统内部对称性破缺的相互作用的结果,也是系统不断发生演化的根本原因,因此,教育技术学研究要摒弃线性的简约化的倾向而重视非线性的相互作用。

第四,差异性和多样性原则。当前,我国教育技术的研究沿袭着西方经典科学的趋法,把技术放置于中心的位置,倾向于纯技术的开发和研究,试图寻找一种普遍真理性的实体,对此焦建利教授评论说:“这是一种线性决定论事业中的教育研究的传统,它不仅肢解了充满复杂性的教育、技术以及教育技术,而且得到的是几个特殊条件下的、支离破碎的、所谓的普遍规律”[14]。教育技术学对普遍性真理的追求弱化了人的存在和特殊性差异性的存在,人的特殊性和差异性被一笔带过,教育技术系统对普遍规律的诉求依然要归功于笛卡尔的二元论趋法对普遍性客观实体追求的信念。正如焦建利教授所言,普遍性肢解了充满复杂性的教育技术,而复杂性教育趋法恰恰肢解了普遍性的诉求[15],上文提及的复杂系统中的归复性与后现代自反性证明了这一点。差异性和多样性实际上并不能作为偶然因素被教育技术排除,教育技术的研究问题是复杂的、极具个性和多样性的,因此,需要充分考虑研究问题的个性、多样性和情境性。

四、复杂教育趋法审视下的教育信息化“顶棚效应”问题分析

(一)教育信息化出现“顶棚效应”的原因

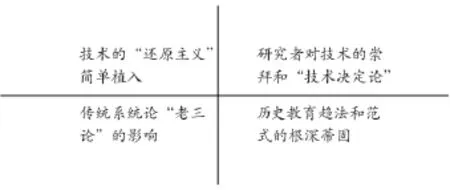

进入新世纪,世界各国迎来了建设教育信息化的高潮,但是随着高潮的消退,教育信息化并非如其所愿地带来革命性的影响,国内相关学者认为,信息化还遭到了“顶棚效应”。所谓“顶棚效应”是指在现有的学校教育教学体制机制下,教育信息化经过建设高潮后,逐步达到发展极限,出现低效应用甚至停滞现象,不管如何努力,都难以突破。据相关统计,我国教育信息化已经出现了5-7年的停滞期,美国、日本等国家则出现了10-12年的停滞期。笔者认为,之所以存在教育信息化“顶棚效应”,其深层原因可能需要追溯到教育范式和方法论层面。如图1所示,信息化顶棚效应的具体原因有四种可能:技术的“还原主义”简单植入;研究者对技术的推崇;传统系统论“老三论”的影响;历史教育趋法和范式的根深蒂固。

图1 信息化“顶棚效应”的原因

首先,以复杂理论的视角来看,教育信息化推进的停滞问题,首先在于技术在教育领域中的简单植入。我们认为,教育系统是一个复杂的自适应系统或自组织系统,媒介技术作为教育系统中的一个因素,与教师、学习者、学习环境等其他诸多因素相互构成一个整体。尽管众所周知,但技术融合在教育系统中的现状却不尽人意,由于受到历史“还原主义”的方法论影响,当下技术的使用在教学过程中就好比“盖饭”,是简单而生硬的组合,而复杂理论视域下的信息技术与课程整合应该是“炒饭”。

实际上,纵观教育技术领域的诸多信息化与课程的整合,比如,混合课程、慕课、大数据、虚拟现实和学分银行等等,数字化固然给教育带来了诸多新的可能性,但目前为止炙手可热的诸多信息化技术并没有给教育带来真正意义上的变革。实际上,在某种程度上说,诸多一系列的教育信息化工具披着各种创新的外衣,有着改变新生教育的信念,但却依然坚定地服从于人类历史上长久以来根深蒂固的历史的教育模式、理念和范式,即“他组织”的教育学而非“自组织”的教育学,教育依然沿袭着工业文化的意味,人依然被成为教育链锁中等待验收效果的教育产品。因此,教育信息化的“顶棚效应”问题的关键原因之一在于,信息技术于教育系统的植入太过简单,并没有引发教育系统在复杂的组织和结构、流程等深层次、系统和整体性的变革,技术的运用依然服务于传统的课程方法和理念,缺少方法的变革,信息化教育在深水区的推进见效甚微。

其次,教育技术研究者对技术的推崇。教育技术研究者大多都是物理和电教专业出身,其理工科的学术背景对该研究群体的思维范式有着深刻的影响,科学主义的形而上学与实证主义的思维方式一直在教育技术系统中占据主流地位,导致思辨和理论研究被长期弱化和忽视。教育技术一直被赋予“物化”的技术,即运用物化技术来服务和改善教育,而“智能”的“软”技术一直被忽略。所谓“智能”技术就是在理念和思辨层面上为教育服务,由于大多数教育技术研究者对“智能”技术的忽略,一味的强调“物化”的技术,所以在某种程度上而言,教育技术领域在深层次上存在着“技术决定论”。显然,技术的单向过度推崇,也是导致信息化“瓶颈期”的原因之一。

再次,传统系统论“老三论”的影响。教育技术学一直以第一代系统论“老三论”作为学科的主要理论根基和依据,包括“信息论”、“控制论”和“系统论”,在哲学层面上一直以分析哲学和结构主义为根基。通过分析教育技术学的核心理论根基发现,老三论、结构主义以及分析哲学的核心均指向了西方传统形而上学的控制理性和罗格斯中心主义,也就是说教育技术学和教育信息化的全部方向根本上依然遵循西方传统二分法的古老趋法,我们的信息化、技术、科技,在融入教育之中,依然忠实于我们古老的教育信条——一种简单的、控制中心理性的、测量学和植物学、工厂隐喻式的产品化教育学。在这一点上,技术并没有做出它应该做出的和应该担当的潜在责任。

最后,在教育教学系统中依然沿袭历史的教育趋法。在教育系统中,信息技术一直作为客观中立的手段存在,教育与课程的概念、所秉承的信念和目标并没有因为技术而有所改变,可以说,我们至今所沿袭的教育依然是一种线性的“传授式”教育。尽管强调以学习者为中心的个性学习呼声不断,技术的畅想仿佛能够为整个教育带来根本性变革。但是,只要稍加思考,所谓我们利用多媒体技术改变的教育教学内部,在教与学的过程中,在如何看待教育与课程的问题上,在教学标准的设定和教学评价、教学效果的测量学理念上,在教师运用权威的课程控制上,在课程理性和预设性的问题上,逻辑的方法和单向度的教学策略的隐喻,诸多教育假设、价值中立和实证主义的思考方式,无所不在、无孔不入地渗透着历史的课程趋法。因此,信息技术在教育教学系统中,并没有改变历史的教育趋法和范式,这是教育信息化进入瓶颈期的另一个重要原因。

(二)教育信息化对历史教育方法论变革的深层诉求及解决路径

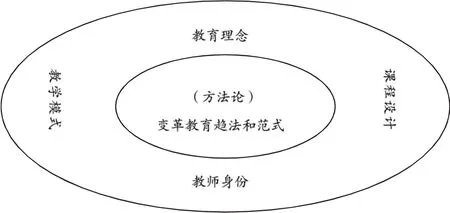

正如国内相关学者所言,技术的简单融入并不可能引起教育体制和机制的突破,结构性的变革从关注工具使用转移到关注教育变革体系建设上,没有教育方法论和范式的改革,教育信息化很难推行,初期可以,中后期可能难度更大。只有由技术支持的重大结构性变革,重新设计各级教育系统的工作流程和体系结构,才可能引发教育革命性的变化。因此,教育信息化若要突破“停滞期”和“顶棚效应”,必须要在教育方法论层次上进行变革。教育技术研究者在某种程度上由于受到“实证主义”信念的影响,对技术的过度关注,就好比一个人本是摄影爱好者,但由于对摄影器材的过度关注变成了一个“摄影器材”爱好者,技术的孤立运用并不能给教育带来革命性的变化。因此,教育信息化的推进根本性的需求是教育方法论和教育范式层次上的需求,并非是单纯的技术问题可以解决的。而新的教育方法和范式需要在元层次上进行探寻,可能需要在根本上变革教育趋法和教育范式,并在相应的教学理念、教学模式、教师身份的转变上以及课程设计等微观层次上加以变革,如图2所示。

图2 教育信息化“顶棚效应”解决路径

首先,在元层次上变革教育趋法和范式。某种程度上而言,教育的深刻变革是方法论层次上的变革。教育信息化的深入推进只有实现元层次上方法论的变革,才可能突破“顶棚效应”。在传统的历史的趋法下的教育环境和土壤中,即便是再多技术的创新也难以突破教育信息化瓶颈。因此,新的教育趋法应运而生。在这里并不说复杂性教育趋法可以解决任何教育问题,但可以作为一种新的教育方法论的可能走向。

其次,变革课程理念和课程设计。从课程的微观维度来看,教育信息化遇到瓶颈的一个原因是技术与课程的简单融入,那么,课程问题也就是教育信息化过程中的一个核心问题。这里所说的课程问题,并不是类似于任何一种信息化教学模式创新的问题,不是信息技术怎样植入课程的问题,而是人们长久以来如何看待课程的问题,是认识论层面的课程问题,即课程是什么的问题。这里假设我们还是一如既往地用长久以来的观念来看待课程和学习,假设课程理念或观念、课程在认识论层面没有任何改变,那么,我们的技术也会一如既往地不会给教育带来响彻性的变革,技术和教育信息化,也只会是教育附加品。因此,在课程理念和课程设计等微观层面上的变革,是突破信息化“顶棚效应”的可能路径。

再次,对教师身份转变和学习者的变革。信息化“顶棚效应”难以突破,与教师和学习者认识论层面的观念密切相关。教师在教育教学系统中的关键作用不言而喻,尤其在具体操作层面上,教师对技术的运用和理解有着切实的影响,因此,教师在认识观和认识论上,需要进行理念和观念的革新,只有实现教师身份和教学权威的转变,教育教学系统信息化的瓶颈才有可能突破。除此之外,学习者长久以来的学习认知习惯和观念已根深蒂固,“传递—接受”的教育学思维定式早已植入教育的骨骼之中,教育信息化时代继续呼吁一种新的倾听者教育学方式。因此,学习者的学习方式、认识论层面上的变革在信息化推进过程中非常关键,是信息化教育教学突破“顶棚效应”的必由路径。

五、结语

复杂性科学可以为我国教育技术学研究提供方法论指导,从这一方法论在教育技术系统的研究来看有以下几个发展趋势,比如,在教育技术学的教学设计和教学评价领域,侧重利用复杂性趋法进行教学模式、教学资源、教学策略及教学评价的设计研究;在教育技术学的开发利用领域,侧重利用复杂性趋法进行开发过程的研究和产品的利用研究;在管理领域,侧重利用复杂性趋法进行教学过程管理和资源管理方面的研究;同时,也有利用复杂性趋法对学科建设发展、课程整合的研究等[16]。霍金说,21世纪即将迎来复杂性思潮,相信复杂性科学趋法能够为教育技术系统方法论带来革命性的意义。

[1]小威廉姆·多尔.课程愿景[M].王红宇译.北京:北京教育科学出版社,2000.

[2]普利高津.探索复杂性[M].罗久里等译.四川:四川教育出版社,2010.

[3]小威廉姆·多尔.混沌、复杂性、课程与文化[M.]余洁译.北京:教育科学出版社,2014.

[4]埃德加·莫兰.复杂性理论与教育问题[M].陈一壮译.北京:北京大学出版社,2004.

[5]王忠厚.从混沌走向协同:课堂教学系统自组织境遇研究[D].重庆:西南大学,2011.

[6]小威廉姆·E·多尔.后现代课程观[M].王红宇译.北京:教育科学出版社,2015.

[7]保罗·西利亚斯.复杂性与后现代主义——理解复杂性[M].曾国屏译.上海:上海世纪出版集团,2006.

[8]米歇尔·沃尔德罗普.复杂——诞生于秩序与混沌边缘的科学[M].陈玲译.北京:北京京海印刷厂,1997.

[9]刘菊,戴军,解月光.自组织理论及其教育研究应用前景探析[J].远程教育杂志,2012(2):43-44.

[10]泰勒.课程与教学基本原理[M].罗康,张阅译.北京:中国轻工业出版社,2014.

[11]焦建利,叶力汉.教育技术的复杂性与复杂的教育技术学:从复杂性科学角度看教育技术学研究[J].电化教育研究,2006(1):13-17.

[12]何克抗.运用“新三论”的系统方法促进教学设计理论与应用的深入发展[J].中国电化教育,2010(1):17-18.

[13]欧阳明,龚萍,高山.复杂性视野下的教育技术学研究方法论初探[J].中国电化教育,2012(9):16-17.

[14]欧阳明,杨彦栋.复杂性理论和方法在教育技术学中应用的内容分析研究[J].中国教育技术装备,2010(9):6-8.

[15]欧阳明,龚萍.从复杂性科学视角研讨教育技术学的五大范畴[J].中国教育信息化,2013(1):29-31.

[16]欧阳明,龚萍.复杂性科学视域中的教育技术学研究范式[J].现代教育科学,2013(4):10-12.

Study on the Educational Method and Its Enlightenment on Research Method of Educational Technology from the Perspective of Complex System:Analysis of Education Informatization“Ceiling Effect”Problem

Wu Jing

(Education College Postdoctoral,Shandong Normal University,Jinan Shandong 250014)

Culture of the method creates the human thinking mode.In the field of education,there is a revolution of educational methods by the complex system science.From the previous studies to examine research conclusions of complex system science,the new educational methods extracted from it——A methodology based on“creation”,and exploring new enlightenment for Educational Technology Methodology.Some principles are put forward such as principle of emergence,principle of value,principle of nonlinear and principle of difference.Firstly,discuss the methods of Newton,Descartes and Taylor,draw a conclusion through comparison,the conclusion is that curriculum approach Taylor is a variant of Newton and Descartes.Secondly,the new educational methods are extracted in the philosophy of complex systems science,and put forward some important characterization of it.Finally,discuss the complexity of Educational Technology System,it also puts forward the new principle of methodology of Educational Technology and analysis of the causes of“ceiling effect”of the education informationization in the complex education trend method.In short,bring new ideas for Educational Technology System and to solve the problem of the education informatization“ceiling effect”.

Research method; Culture of method; Complexity science; Educational method; Educational technology methodology;Ceiling effect

G420

A

1672—0008(2017)02—0094—10

2016年12月3日

责任编辑:吕东东

本文系中国博士后科学基金第60批面上资助项目“复杂系统理论视域下的课程系统设计与开发”(项目编号:2016M602172)阶段性研究成果。

吴靖,山东师范大学教育学院博士后,讲师,研究方向:复杂系统科学与课程研究、媒介文化。