从学力观的历史变迁审视“互联网+”时代的学习评价*

2017-03-24齐宇歆

齐宇歆

(闽南师范大学 教育科学学院,福建漳州 363000)

从学力观的历史变迁审视“互联网+”时代的学习评价*

齐宇歆

(闽南师范大学 教育科学学院,福建漳州 363000)

“学力”一词发源于中国,在韩国、新加坡等国家得到了传播与应用,尤其为日本“二战”后的人才培养、经济振兴做出了历史性贡献。学力评价理论历史发展脉络显示:日本学力评价经历了从强调服务经济、生活的实用主义到突出新技术、新工具应用的科学工具主义,再到重视学习者尊严与自我成长的现代人本主义,强调学习者自我意义建构的社会建构主义,最终消融于注重社会文化语境解释的PISA测评模式五个不同时期;学习评价内容也从单纯的知识、技能掌握先后转移到了一个完整的人的培养和注重社会历史文化语境浸润的素养教育。学力评价理论不断变迁的历史轨迹启示我们:不断更新学习评价观念,进一步理顺学习的个体价值与社会价值的辩证关系,着力提升学习过程中的内化意识,打破原有学科壁垒,通过问题线索建立多学科联动,依托“互联网+”建立学习状况自诊断平台,将有助于不断推动“互联网+”时代以素养为目标的学习评价向纵深发展。

学力观;自然人文主义;社会文化语境;PISA;核心素养;互联网+;互联网+学习

一、引言

据史料考证,“学力”一词最早出现于我国的南宋时期,指个体拥有学问的深厚程度。[1]南宋后,该词随程、朱理学思想一起东渡扶桑,在日本得到了空前的诠释与应用。在日本江户时期,该词主要指通过学习、理解四书五经等儒家经典的能力及由此习得的素养。此后,该词逐渐成为日本教育领域的一个通用词汇,如:1905年的明治时期,日本就举行过针对成人学习品质的“壮丁学力调查”。“二战”后,“学力”开始成为日本教育界研究的热点主题之一,并逐渐呈现出百家争鸣的状况。但是,日本教育界就从来没有形成过一个公认的“学力”概念。日本《广辞苑》对“学力”的解释相对比较权威,有两条释义:(1)学问之力量;(2)因学习而获得的能力。[2]

在我国,“学力”在《新华词典》上的释义是:一个人的“文化程度或者学术造诣”,[3]相对应的英文为:“A-cademic Achievement”。[4]然而,作为实际教学效果的学力,则是指学习者在教学过程中所习得的知识、能力和态度的总括,反映了学习者将学科内容进行内化的程度。具体来说,它涵盖了两个方面的意义:(1)它是指学习者通过学习所习得(Acquired)的知识、技能、技巧水平和情境问题解决的能力水准,具有现实的“力”的功能;(2)它是指通过现有水平所表现出来的今后学习的增长空间,反映学习者的未来可达性,表现为一定的可变性与适应能力。[5-6]这里的学习主要指后天的正式学习,尤其是学校教育中的学习。

学力评价是指学力的内涵、结构及其价值认定,不仅受制于社会理想与需求,也与学习者认知发展方向、水平相关联。[7]其评价内容有窄、泛之分。狭义的学力评价仅囿于学校培养的、可以测评的能力,而广义的学力评价则泛指文化影响力,不仅包括认识能力,还包括学习积极性、学习价值认定。在日本的不同时期,学力评价的重心一直在变化。其中,影响较大的有:胜田守一强调学生能力形成的“能力总合说”;大西佐一注重教育活动应然价值的“教育目标说”;桥口英俊与城房蟠太郎将学力局限于学习活动成果的“学业成绩说”;海后胜雄和小川太郎强调问题解决综合素质的“智慧能力说”、“习熟论”、“生存能力说”、“共同教养说”等等,[8]不一而足。

本文将在回顾学力评价在各个不同时期的主要内容及其结构模型基础上,深入剖析其变迁理念、深层缘由与辩证得失,最后,从宏观层面上探讨这种变迁机理对我国目前“互联网+”时代如何实施素养教育的一些启示。

二、学力评价理论变迁的基本路径

(一)20世纪40-50年代:实用主义学力观渐成主流

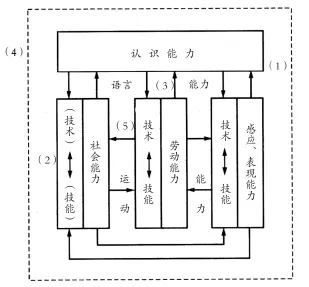

“二战”结束后,日本出于重振国内经济和恢复战前生活水平的需要,特别强调教育的经济和生活服务功能,开始实施以美国杜威的实用主义教育思想为指导的“新教育”,突出基于生活经验的自主生成。1947年,在美国教育使节团的主导下编制了《学习指导要领一般篇(草案)》,强调立足于儿童的生活与经验及其自由、自主生成。这一时期,如,青木诚四郎等日本主流学者都认为,教育的基本目的在于提高学习者的生活理解力和感悟力,提升学习者的生活态度与品质,至于学习中的“读”、“写”、“算”技能,则只不过是一种服务于个体生活改善的基本工具。不过,也不乏来自有识之士的批评之声。如,广冈亮藏就认为这种“新教育”是一种狭隘的经验主义,不利于客观知识的系统学习,而必须将科学知识与生活教育有机结合,并在其著述的《基础学力》一书中明确提出了“三层四领域论”学力模型,如图1所示[9]。该模型中下层反映的是“基础学力”,最上层是由“基础学力”拓展、衍生而来的生存力。

图1 广冈亮藏模型——以“态度”为中心的三层说

1948年,日本实行依据正态分布曲线来划定成绩等级的五级相对评价制度,并辅之以各种学力测验、智力测验和性格测试。[10]通过测试,人们发现“新教育”过分关注生活中的知识,面临着读、写、算与科学文化等基础不扎实的问题。鉴于此,国分一太郎等学者针锋相对地提出:基础学力无论何时都应得到保障。[11]这样,1958年修订的《中小学学习指导要领》又开始重新重视“基础学力”部分。可见,这一时期,学力评价争论的焦点是:教育、学习应更偏重于常规生活服务能力培养还是偏重于系统的学科知识学习的问题。

(二)20世纪60年代:科学主义学力观盛行一时

上个世纪60年代,日本社会处于经济高速增长期,迫切需要大量拥有基本知识与基本技能的人才,国家空前重视实用型科学技术,加之受美国教育现代化的启发以及如何应对家长对新教育质疑的需要,科学主义学力观的提出及其测评实践都有了较为充分的现实基础。在这种新形势下,教育界相关人士也在反思:自40年代中期延续下来的仅仅具有分级与鉴定功能的学力相对评价中测得的“学力”究竟是什么?应然的学力评价应该重点考虑哪些内容?主流观点仍然以学力的认知部分为核心,强调学力评价的基础性、可测量性和相对精确性。其主要代表人物是胜田守一,他甚至把“学力”重新定义为:学习者在学完依据可测原则组织的教学内容之后所达到的能力。

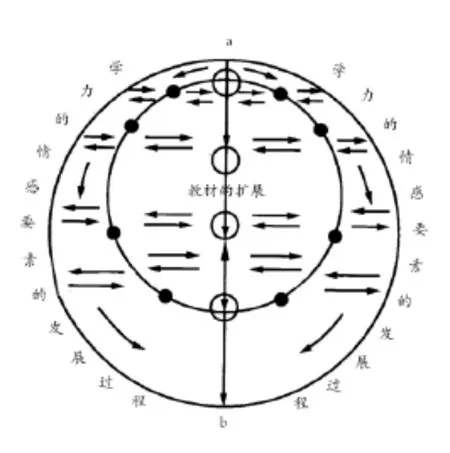

图2 胜田守一能力组成模型

图2是胜田守一在1964年提出的能力模型。[12]在该模型中,相对于其他三种能力,认知能力居于支配地位,语言能力、运动能力对其起支撑作用,具体表现活动有:感知觉与表现、个体劳动和社会性参与。受此影响,广冈亮藏以态度作为学力的核心,并对原来的学力模型做了修正(见图1右)。因为在他看来,态度是居于知识背后引发知识获取、维持知识学习的支撑性力量。事实上,这也是在学力结构中第一次考虑学习主体的切身感受,开始将“学力”从学习内容拓展到学习者。总体来说,这一时期的学力评价属于知识积累型,强调的都是“力”的功能。

(三)20世纪70年代:注重自我成长的现代人本主义学力观

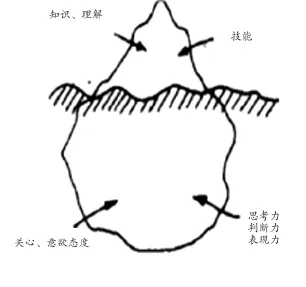

上个世纪70年代,日本经济发展达到了“二战”后的最高峰。期间,人们也发现:1968年修订的《学习指导新要领》内容偏深,严重脱离了学习者实际需要,挫伤了学习者的积极性,导致了部分人的厌学行为,如:普遍性的学习困难,学力落差增大,校园暴力和逃学现象屡见不鲜等。此时,人们开始反思“教育现代化”之妥当性,提出了重视人的兴趣、态度、动机的“新学力观”。如,中内敏夫1971年提出的“阶段说”,它继承了广冈氏“活生生的发展性的学力”的观点,它把“学力”进一步划分为基础性的“理解与判断”和发展性的“熟练性应用”两部分。由于“熟练”涵盖了学习者的态度,故用“习熟”(精熟度)总括“态度”,被称为“阶段论”(见图3)。

图3 中内敏夫的阶段论

“阶段说”核心是:学习的媒介是教材,帮助学习主体获得发展是其根本要义,但是,这种发展既有认知方面的发展,也有情感方面的,并且二者是交叉影响的。该学说在日本影响甚大,后屡有修订。不过,这一学力模式是基于学科学习的,综合学习中的学力并未纳入其中。这一时期,一依据布卢姆的教育目标分类学思想提出了学力“冰山模型”(见图4)。[13]他认为,“学力”由显性学力和隐性学力两部分组成,下层的隐性学力部分支撑起了上层的显性学力。隐性学力不但包括传统意义上的“思考力、判断力”,还包括行动力、表现力,同时还包括学习者的“兴趣、动机、态度”等动力因素,而显性学力则主要表现为“知识的理解”和能进行实际操作的“技能”,仅仅为浮在水面上的“冰山一角”,所占比例仅为10-20%。

图4 田一的“冰山模型”

与此相似,这一时期还有学者提出过“树木模型”。该模型把“学力”比喻为一棵树,这棵特殊的“树”同样也包含有树根、树干和树叶,大致分别对应着我国素质教育中的“情感态度与价值观”、“过程与方法”、“知识与技能”。[14]受这些新思想的影响,1977年重新修订的《学习指导要领》着手实施“宽松教育”,强调:培养学生的丰富人性;给予学生宽松、自由的学校生活;重视作为国民所必备的“双基”,同时也顺应学生个性。这一时期,受美国教育评价理论的影响,基于达成度的绝对评价与形成性评价同时受到关注,看重学习评价促进学生发展的功能。[15]

(四)20世纪80-90年代:强调学习者自我建构的“新学力观”

进入上个世纪80年代,由于受美国人本主义思潮的影响,日本倡导并实行新自由主义改革政策,表现在教育上则更加强调学习者的个性、自由、自律。文部省在吸收京都府《达成度评价研究》成果的基础上将绝对评价纳入相对评价之中,重现了1948年的双重评价结构。1989年,政府以文件的形式公开提出:自主学习的积极性以及知识的运用能力要成为学力结构的核心内容。1991年制定的《学习指导要录》指出:“新学力观”必须注重培养学生主体的生存能力和素质;学习的积极性、态度与思考力、判断力、表现力等能力都是学力的基础,并把新学力观落实到教材与评价中,如:对小学低年级不评定等级,小学高年级分三级记分,初中五级记分,都以评语为主,其中学习愿望与思考力放在评语的首位。[16]鼓励教师研发贴近学生思想实际的教材。

在这一时期,政府在学力评价理论和实践中都起了主导作用。受政府新理念的影响,1994年稻叶宏雄对中内模型做了进一步发展,提出“发展性学力”的概念,认为:发展性学力是基础学力的横向伸展;学力应是认知要素、技术的熟练和情意要素的复合体;熟练是创新的基础和契机。进入90年代,建构主义影响日益广泛,形成性评价与自我评价的结合也步入了新的发展阶段。[17]1998年修订的《学习指导要领》延续了“宽松教育”精神,“生存能力”的观点再度成为基本理念。“生存能力”囊括了“发现问题,独立思考,独立解决问题的能力”、“丰富的人性”、“健康与体力”这三方面内容,而学力的核心部分是丰富的人性,具体包括温和之心、公正之心、尊重之心、关爱之心、奉献之心和爱美之心等。在实践操作中,教学内容与课时数均大量减少。不过,2001年东京大学研究组的学力测试表明学力成绩呈全面下降状况。[18]日本学力调查发现很多大学生甚至不会做简单的初中数学题,日本国内刊出了《学力下降,毁灭国家》等著述,掀起了新一轮关于学力的争论。

(五)21世纪:强调社会文化语境浸润,在知行合一中走向“素养”

21世纪来临,在面临学力下降与承受各种批评与指责中,学力评价理论走向更加综合化和多元化,但强调的重点都是学习者的“生存能力”。其中,比较有代表性的学力学说有三个:一是文部省的“扎实学力”说;二是佐贯浩的三层构造学力模型;第三个是田中博之的均衡学力模型。

2002年,文部省《劝学篇》中提出了“扎实学力”的观点,在鼓励综合利用学习时间,强调活用能力的基础上,也吸取了柴田义松等人重视学生基础学力的观点。[19]2003年的《咨询报告》进一步指出:“扎实学力”属于思考力、判断力、表达力与知识技能的大融合,主要涉及学习者自主地掌握“双基”并加以灵活运用的能力。与此相应,《学习指导要录》按照学力的掌握、熟练和探究要素分别设置了“分类学习状况”栏、“熟练等级评定”栏和“自由记述”栏。

2005年10月,日本中央教育审议会发表的《创造新时代的义务教育》,进一步明确了“两头紧,中间松”的目标管理体系,即国家制定教育改革目标,地方政府和学校自主实施,国家举办全国性的学力调查,建立学校评价体系。至此,日本开始借鉴PISA的评价理念与评价方法来改进学力调查模式。新世纪的第一次全国学力调查于2007年4月实施,其做法基本参照OECD(经济合作与发展组织)的PISA测试。A、B卷分别测试“双基”和应用能力,采用表现性评价和真实性评价,问卷部分则着重调查学生的学习习惯、态度、经历、学习时间等。[20]在《学习指导要录》的指导下,日本各地中小学开始推广通过日常观察、单元测试等形成性评价方式以改进教学活动的应用实践。[21]

根据学力测试结果,政府于2008年重新修订了《中小学学习指导要领》,对“扎实学力”的内容作了完善,具体包括:“语言能力”、拥有国际水准的数理能力、传统文化的传承、自然体验、福利体验和劳动体验等“多样体验”、英语能力、反思能力、规范意识之类的道德精神以及审美能力之类的“丰富心灵”,因此,也被形象地称为“PISA型学力”。[22]

佐贯浩的“三层构造模型”(见图5)主要借鉴了西方参与学习和实践共同体理论。[23]在该模型中,第一层到第三层分别是学力基础、能动化的习熟、生存意义上的学力。第一层主要是双基的理解,第二层主要考察体现思考力、表现力等的创造性习熟,第三层则是在实践共同体中的参与学习、自我实现,包括积极性、关心、态度等人格因素。

图5 佐贯浩的三层构造模型

除了上述“扎实学力”说和“三层构造模型”外,还有2002年田中博之提出的“均衡综合学力模型”(见图6)。在该模型中,他把知识、技能、态度融为一体,变成“学科学力”、“活的能力”(即“生存能力”)和“学习的基础能力”(对待学习的态度、自我调节与管理能力)这三个相互关联的领域。[24]该模型中首次出现了“自我学习能力”、“自律学习能力”、“自我成长力”、“社会实践力”、“学会关心”、“丰富的心灵”等新内容,标志着学力概念的进一步泛化。

图6 田中博之的综合学力模型

三、学力评价变迁历史的理性质问

与任何其它概念一样,学力也是在一定的社会、历史、文化环境下产生的。从理论上讲,学习者个体的身、心、灵发展需要与社会主流阶层的旨趣、政治诉求契合,才是学力产生的原动力。学力评价首先是一个认识论问题,同时也是一个价值论问题,反映的是学习对学习者个体与学习者所处的那个社会的关系属性。在不同的历史时期,由于经济、技术、文化的发展状况不同,人们观察学力的着眼点不同,其表达的内容与结构当然也会有所变化,但是,总的来说,这种概念是在总结与反思中不断发展、完善的。

概括地讲,这五个不同阶段的学力评价观的功能诉求各有侧重,它们的内容也有不同的表达形式,但是,按照其教育价值取向的不同,大体上可以分成四个基本类别:工具主义(实用主义的一种)阶段、人本主义阶段、建构主义阶段以及自然(科学)人文主义的初级阶段。其中,工具主义阶段包括上个世纪40年代的生活实用主义和50-60年代的科学的工具主义两个时期,人本主义贯穿于整个70-80年代,建构主义阶段包括80年代末期至90年代,自然人文主义初级阶段则是21世纪之初至今。

(一)工具主义的利弊剖析

从较通俗的意义来说,“学力”就是通过一定时间的学校学习所获得的能力。这可以从两个层面去理解。首先,学习都是以教材为媒介的,因此,学力就是学生在学校的教学过程中通过对教材深入而系统的学习所掌握的知识、技能;其次,随着学习过程的持续推进,人们的学习能力本身也在发展,表现为一种“对学习的学习”,也就是人们常说的“学习力”或元策略。很显然,在学力评价发展的前两个阶段,人们往往注重的是第一种层面的学力,并且追求的是教育过程之外的结果。如,在上个世纪的40-50年代,日本政府一方面出于战后经济复苏的需要,因而注重培养和造就大量具有一定文化基础知识和熟练技能的劳动力;另一方面,为了使公民的日常生活重新正常化,因而在教育活动中特别重视将读、写、算等知识、技能用来解决日常生活中的某些实际问题,以提升公民的生活品质。

进入上个世纪60年代,通讯技术、计算机与智能化设备逐渐步入了社会生活,兼有工具性特征的技术转瞬间成了那个时代的“香饽饽”,科学技术实际上成了效率的代名词。在学力评价中,更为精确的试卷编制技术和统计分析技术替代了仅仅具有模糊分级、鉴定的相对评价,测量量表和标准化测验得到了空前的普及,[27]强调学习者对概念的理解与结构发现学习的科学主义学力观盛行一时,不过,学力评价的内容重在测量学习者的认知能力部分,注重的依然是学习上的知识累积与传承的功能,表现为缺少质疑和意义探寻的“后喻型”文化结构。[28]

不论是将教育和学习服务于社会的经济发展,还是服务于个体生活品质的提升,它们看重的都是教育的工具价值,表现为一种工具理性。其实,这种实用主义教育主张可以追溯到实用主义哲学的创始人皮尔斯(Charles Sanders Pierce)、威廉·詹姆斯(William James)以及约翰·杜威(John Dewey),他们都深受达尔文的进化论思想影响,强调教育应立足于现实生活,将“行动”、“效率”与“价值”当作问题的中心,把如何取得效果或利益当作教育的终极目标,是一种典型的目的决定论。[29]瑕瑜互见的是:这种观点忽视了学习者个体心理形成的社会制约性,强调的只是学习者心理形成的生物学本能,虽然有其注重主客体交互(实践),重视学习者个体生活经验的一面,但其理性明显不足,容易造成学习者只见树木,不见森林,急功近利,挫伤学习者不懈追求真理的积极性。而忽视学习者的心灵浸润和道德熏陶,容易造成理想、信念、原则的缺失,价值观、义利观、是非观的扭曲,还有人的尊严、个性被物化与异化,最终威胁着人际关系的和谐和社会的公正与可持续性发展。

退一步说,实用主义原本是上个世纪初杜威等美国学者为了缓和当时的社会工业化、城市化,移民大量涌入却又不能得到公正待遇,社会繁荣与经济危机并存,贫富分化急剧加大等社会背景下的尖锐矛盾而采取的一种权宜、求变之策,如将它作为教育发展的一种长远方略并教条化,显然有失偏颇。

(二)现代人本主义与知识理性

由于重视教育在经济振兴中的推动作用,加之新技术、新产品的不断研发与推广,管理的精细化,到了上个世纪70年代,日本的经济增速达到了“二战”后的巅峰。与此同时,新技术的学习也将学校教育逼上了一个更高层次的平台。由于学习内容增多,难度增大,厌学现象时有发生,学习中的两极分化现象凸显,故上个世纪70年代学力评价理论有了两个新的转向: 一方面, 评价重视学习的熟练度(Proficiency),这需要投入大量的时间进行领悟、记忆并在实践中反复运用,才能逐步达到自动化的娴熟程度,而这种娴熟程度的练就不能不牵涉到学习者的情感、态度等主体性因素的投入。另一方面,上个世纪60-70年代,以马斯洛(Abraham H.Maslow)和罗杰斯(Carl Rogers)等人为代表,发动了一场当代人本主义教育改革运动,强调学生是一个完整的人(A Whole Person)、生活在此时此刻的人,而真正的学习是认知过程与情感过程的融合,教育的目标就是造就独立的、具有自我成长、自我实现意识和能力的人,也就是培养具有完美人格(Perfect Personality)的人。[30]马斯洛不仅反对学习中的无意义灌输,而且也反对诸如取得文凭和谋得好的工作职位等外部奖赏,并认为教师的职责主要在于为学生合理设置学习环境,创造学习氛围,这样,学生就能自主地、创造性地学习。[31]这种重视学习者内在价值与潜能的人本主义心理学思想,给上世纪70年代的学力评价注入了新的活力,并将学力评价中最核心的因素——学习者予以突出显现,实现了学力评价重心的合理回归,有其非凡的进步意义。

人本主义以人为本,重视人的尊严与价值,由于诉求的差异与承继关系的存在,又可进一步划分为追求自由与理性的人文主义(又称自然人文主义或传统人本主义)和重视个体与非理性的现代人本主义两种。前者将人看作是自然的一部分,着重从人与世界本体的关系来考察人,其目的在于通过纯粹理智的思考和符合逻辑的论证来获得对世界本体的终极认识,并最终让自然服务于人。这里的逻辑既包括形式逻辑,也包括辩证逻辑。后者则将人作为世界的本体,强调人只能由人自身的内心体验或直觉感受等内在主观性来给出解释、说明。尽管,现代人本主义因其尊重人的个性与主体价值而倍受推崇,但笔者不禁也要追问:来校读书的学生就完全具有了独立处理自身问题及其周边社会问题的能力和条件了吗?或者进一步说,对于某些“久治不愈”却又是影响深远的“疑难杂症”,作为个体的他们会如何思考?需不需要与其他个体或群体进行沟通、合作?

退而思之,这不仅仅是兴趣和需要问题,而必须运用知识与方法等理性,甚至意志,才能求得对事物的透彻理解并最终求得解决。人的一生,其实就是不断发现问题并解决问题的过程。可是,问题具有双重属性:一是对主体而言具有一定的功能或价值满足;二是客体本身具有自身的属性与运行规律,表现为一定的规律性或科学性。因此,不管问题的种类如何不同,其解决过程都是目的性与规律性的有机统一,二者缺一不可。与其说解决问题的过程是一种双边互动,还不如说它就是一种受社会文化、科学技术等条件所制约的实践,或者说问题解决的本质就是实践的有效性。

事实上,自现代人本主义诞生以来,英国的尼尔(Alexander S.Neill)、前苏联的苏霍姆林斯基和阿莫纳什维利都进行过基于人本主义心理学思想的教育实践,可结果怎样呢?这里仅解析一例。1927年,在英国英格兰东部的萨福尔郡(Suffolk)雷斯顿村(Leiston)创立过著名的夏山(Summerhill,又译为“萨默希尔”)学校来践行“让学校适应学生”的人本主义教育思想。在这里,学校以孩子为中心,奉行自由与快乐至上,因此,学生是否听课采取自愿原则,学校也不会进行任何形式的考试或考查,不会感到任何压力。然而,曾经在此就读过的学生们较普遍反映是:这所学校让他们更为自立,更宽容,也更善于与地位比自己高的人士相处,有利于健全人格的形成,但他们并未从学校学到今后参与社会竞争所需的知识与技能,而且这里相对不太适合那些性格比较内向的学生。[32]尼尔对生命的珍爱,对学生的尊重与爱,还有在教育中奉行的自由与民主精神,尤其是他挑战了单纯的知识传授论,并用实践有力地回答了学校究竟是应该按照工业化文明和未来职业要求来塑造自身,还是为了培养健康、会生活、具有丰富个性和完满人格的生命个体,这一带有教育哲学本体论性质的命题。[33]但是,他注重经验与观察,偏重自动自发的情感浸润,却漠视系统化的专业知识学习,不免也有顾此失彼之嫌,因为,毕竟人的自由只是相对的,也是多方面的,纯粹的自由主义似乎也只存在于柏拉图的《理想国》和卢梭的《爱弥儿》之类的文学作品之中。

从现实的层面来讲,人在台风、地震、瘟疫等自然现象面前有时竟是何等地渺小和无助,生存问题不时受到威胁,何来自由?面对公权力执法的简单粗暴与某些权威人士的“一言堂”甚至无端呵斥,人们常常会感到平等与公正似乎离我们是那么地遥远,不禁委屈顿生,这时,尊严又在何处?因此,任何个体都必须妥善处理自身与自然、社会这个三角关系。

相比之下,夸美纽斯(Johann Amos Comenius)这位自然人文主义教育家不仅重视人的自由、兴趣等自然属性,也兼顾理性和求知,认为世上的一切事物都有其法则与规律,由感觉和理性组成的知识则是通向这些法则与规律的桥梁。他开设过自然科学课程,提倡博学、德行和信仰,这实际上就是人本思想与科学技术相融合的最初萌芽。[34]

人类历史业已证明:反映某一领域原理与规律的科学以及将它加以情景化应用的技术和系统化方法(工艺)都是人类谋求幸福生活、取得更大自由的手段,同时也是一种知识理性。在学习评价中,如何合理利用现代人本主义的精华去充实自然人文主义教育思想,构成科学思想与人本思想相统一的自然人文主义解释框架,[35]不仅是一种认识上的补全和理性的回归,更是当代教育的时代呼唤。

(三)建构主义的先天不足和条件选择

如前所述,由于人本主义的出现,作为学习主体的人在教育活动中的地位与作用得到了空前彰显,这是一种理性回归。但如果进一步追问:教育到底是如何通过学习活动来影响学习主体的?或者说学习活动究竟是如何影响大脑思考、决策的?笔者认为,除了上述人本思想,建构主义的思想来源还有结构主义的世界观、方法论以及重视主客体交互的“活动”理论。

世界是物质的,物质是可分的,细分后的内部成分之间又是分工、协作并相互制约的,对外表现为一种具有逻辑关系的功能组合。这种具有一定能动性的功能组合就是“结构”。它和“系统”、“体系”甚至“模式”都是近义词。在词源学中,英文“Structure”一词就是来自于拉丁文“Structura”,原意就是“部分构成整体的方法”。[36]这种被组织化的整体在与外界环境相互联系、相互作用的过程中具有趋于某种确定、有序状态的属性,通过反馈机制和内部调节或转换而对外显现为一定的功能。

在人本主义者看来,作为物质形式之一的大脑,自然也不例外。结构主义(Structivism)的核心就是要透过具体现象去寻找居于现象背后的深层结构及运行机理。作为一种方法论,旨在反对纯粹的“还原论”和“原子论”,从而避免片面的局部思维。这种哲学思潮可以追溯到上个世纪20年代前后在俄罗斯出现的一股文学批评思潮——“俄罗斯形式主义”。

在这一思潮中,罗曼·雅各布森(Roman Jakobson)等人提出要研究文学语言的内部联系和构造,表达形式本身就是目的,这与日常语言的内容、意义最为重要、具有交际功能完全不同。此后,结构主义原理纷纷与各学科融合,如,瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Sausure)将语言划分为内部语言学和外部语言学,并对这种符号系统进行了系统而深入的研究;法国的列维·斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)则将语言结构理论应用于人类学研究,将结构化思维方式上升到方法论层面,终于在20世纪60年代走向顶峰。[37]而后,教育界里出现了皮亚杰的发生认识论与图式理论、布鲁纳的结构发现学习、奥苏贝尔的有指导的发现学习和加涅的认知信息加工等著名学习理论。总之,结构主义的语言分析方法对文学、社会学、文化人类学和教育等领域都产生了深远的影响。

从表面上看,建构主义既能采用共时性研究方法去科学地分析人类的学习过程,又能积极发挥学习者的主体性和能动性,是一种几乎完美的学习方法了,可事实是:2001的学力测试成绩竟然不如1989年,其原因何在呢?细思之,建构主义在社会文化层面和认识论方面都有其相对缺陷。在社会文化层面,一方面,在文化思维方式上,西方学者往往有为了彰显个性而在理论上“别出心裁”的特点,可在“别出心裁”、吸引眼球的同时,往往也会因为缺少整体观而顾此失彼,甚至从一个极端滑向了另一个极端。如,建构主义学者乔纳森(David H.Jonassen)就曾公开宣称:建构主义就是要向与客观主义相对立的方向发展,其目的就是要反对传统的教师中心主义。[38]另一方面,建构主义走向巅峰的上个世纪90年代也正是集多媒体、网络通信技术于一身的Internet在社会上得到了蓬勃发展的历史时期,网络资源浩如烟海,客观上为建构主义的教学实施提供了坚实的物质条件。可是,由于人的素质参差不齐,加之经济利益的角逐,网络资源也必然是良莠不齐,真知与谬误并存。如何辨别资源的真假优劣变成了学生进行有效学习的基本前提。

此外,在这种“富”资源环境下,学习者如何合理确立学习目标,抵制纯粹感官刺激等外部侵扰,保持学习定力,也是需要经受考验的。在认识论上,建构主义虽然也注重学习者的自身经历、经验等原有认知基础,强调主客体的交互。但是,他们把主体的“自我建构”当作知识的本源,在认识论上完全颠倒了主客体双方在交互过程中的地位与作用,在性质上偏向了主观主义,[39]使建构的结果带有强烈的主观感性成分。按照《新华词典》的经典解释:[40-41]“知识”是人们通过生产、生活和科学实验等实践活动所获得的“对客观事物的认识”,虽包括认识的过程,但重在认识的结果及其可用性,事实累积和经验成分居多,带有一定的总结、概括性质;而“认识”只是“人的头脑对客观世界的反映”,是一种逐步深入并知晓、熟悉的过程,主观理解的成分居多,带有一定的随意性与波动性。

概言之,建构主义的学习理论继承了人本主义重视个体能动性与创造性的优点,融合了结构主义的思维方法,将学习的重心转移到了学习者的认知结构上,表现了强大的现实生命力。但是,由于其在主客观关系上的认识论错位,很难保证学习结果的正确性与社会实践的有效性。

(四)自然人文主义与素养习得

新世纪之后,日本课程的改革思路主要是受到了经济合作与发展组织(OECD)Literacy理念的影响,尤其是从PISA中看到了依据社会文化情境的“活用能力”。因此,修订后的《学习指导要领》提出:[42]要活用能力,包括思维能力、判断能力、表达能力;理想的学力形成过程就是:学习者能扎实地习得基本的知识、技能,并“活用”这些基础知识、技能,形成思维能力、判断能力、表达能力,进而形成主体性的“探究”态度。通过学习,学习者不仅要能灵活而合理地运用各种社会的、文化的、技术的工具与资源,在个性多样化的社会团体内创建较为和谐而稳定的人际氛围,能真正遵循自己内心的需求与感受,采取合理而有效的行动,最终反映的是一种复杂问题的解决能力,习得的是认知、决策、执行、反思、合作、分享等时代精髓,它是认识上的升华,资源的统整。究其本源,则是一种以科学作为基本手段,以服务于人性为最终归宿的、原生态的、自然人文主义思想。

笔者认为,学习是人和某些高级动物等自组织生物体对环境的一种积极性适应,不仅其过程是动态的、基于反馈的、自洽的,而且有着不同层面的发生、发展规律。在其生理层面是K+、Na+、Ca+等借助于神经递质、神经调质的作用通过突触(Synapse)在神经回路中形成动作电位之后的扩散与传播;[43]在心理层面,则是建立在自身经验之上的理解、概念表征、推理等逻辑衍生思维;在社会层面,则是一种“传播→接受→积累→再传播”的周期性循环,[44]它使学习者通过符号(如,语言、文字)的对话实现人际间信息沟通与意义分享;在生物进化论层面是由于经年累月的劳作所导致的蛋白质、核酸等物质成分的结构性改变而产生的个体对新环境的选择性适应;在实践层面,则表现为对某一复杂情境问题的认识、判断、决策及其解决能力并最终体现出学习的价值——实现自身及其种群的更好地生存与发展。

国际著名的生物学家与科学认识论专家安德烈·焦尔当(André Giordan)认为:[45]大脑处理的并不是零散的信息,而是经过抽象与提炼之后的概念,因此,学校学习主要包含两件事:一是教师依据学习者的“先前知识”来激发、引导学生的学习兴趣;二是学生积极尝试去理解一系列相关概念。然而,概念是依靠现象与事实的自有特征来获得认识与理解的,对特征的描述又是以词汇为基本单位并通过句法(Syntax)将这一系列词汇依照一定的顺序、以完整的句子形式来完成某种意义表达的。同时,由于字词的符号表征是在动作表征、形象表征等基础上逐步发展而来的,具有间接性、抽象性和随意性的特点。[46]因此,如果要对间接而抽象的符号序列求得透彻的把握,就不能不借助于表象(Representation),而表象形成的直接基础是更具情境特征的图形、图像、动作等更低层次的直观性观察与体验。这样说来,刻画情境的图形、图像、动作与感受才是人类形成认识、获得知识的最原始要素。

有着第二代认知科学之称的具身认知理论认为:[47]人类的概念、范畴、推理等理性思维都是通过对周围情境的多种感知与体验后形成的,而身体部位、力量与运动、空间位置关系则是其中三种最基本的感知途径,概念系统与知觉系统有着共同的神经基础,彼此之间具有等价效应,并发现了部分实证案例。尽管,概念体系、词汇体系和客观世界之间具有同构关系,[48]但是,我们也不能不承认:言语环境既能表达意义,也会产生语境制约。由于使用情境的不同和交流主题的特殊性,词语所概括的对象、范围、程度都将有所区别,它所表达的意义自然不同,词语与意义之间并不是严格的一一对应关系,二者之间呈现一定的灵活性。[49]另一方面,由于个体从小习得观念、概念时的语境具有地域性、民族性差别,因此,即使是同一个概念,每个人的理解和表达方式都可能不同。总之,意义分享需要语境(Context)、认知需要情境(Situation),学习则是一种文化环境(Environment)下的概念及其体系(范畴)的形成、应用与创新。

四、“互联网+”时代如何有效实施学习评价

21世纪是属于“互联网+”的世纪。随着移动互联网、云计算、人工智能和大数据分析技术在社会、经济、生活各部门的扩散与应用,网络通信与多媒体学习资源也成为了大多数人,尤其是青年学生的日常消费品。步入“互联网+”时代后,传统的学习与评价方式也产生了微妙而神奇的变化:[50]一个Web页、一个移动终端、成千上万的学生,而学校和教师任你自由选择的“互联网+”教育模式涌现了;使用慕课、微课、翻转课堂、手机课堂等“互联网+”的新型教学方式诞生了;手握平板电脑或手机,一边上课,一边将疑难问题通过网络发送并即时显示在教师课件上的“互联网+”的弹幕教学评价方式不再陌生……教学资源丰富而且为全球所共享,课程学习与考试逐步网络化、多媒体化,学习过程相对更自主化和个性化,“互联网+”将发生在学习者身上直观、生动、多维度的学习状态与过程信息直接带到了他们的教师和教育管理工作者面前,如何有效地开展“互联网+”环境下的学习评价就成了一项全新的课题。笔者认为,当前特别要注意做好以下四个方面的工作:

(一)更新评价观念,突出素养成分

当代教育是以尊重学生的个性为前提,以充分挖掘学生的潜能为途径,以实现提高或完善学生综合素质为目的,并最终达到学习者个体全面发展与社会和谐进步的教育。作为一项系统工程,其检验标准不是单纯的考试分数,或某一方面能力的提高,而是一组相互依存的能力组合,最终表现为个体自发的实践能力和首创精神。回顾学力评价的发展历程,我们不难发现,其评价重心一直摇摆在“学科”、“生活”与“学习者”这三者之间。说到底,学习评价首选是一个观念问题,也就是如何看待学习形成机理及其价值的问题。如果说“学科”是以客观性、系统性和抽象性为根本特征的知识体系的代名词,带有主体性和现实具体性的“生活”是以解决自身问题为导向的,面对的是一种对未来的不确定性,那么,“学习者”不仅是学习的主体、学习价值的体现者,也是联系“学科”与“生活”的基本枢纽。

“素养”一词源于PISA的“Literacy”。这一评价在理念上从根本打破了原有的学科知识中心和单一能力标准,[51]使学习者的知识迁移能力、情境问题解决能力、学习的生存与发展需要、作为建设性公民积极参与社会事务的能力等内容都成为了学习评价指标,并且得到了前所未有的重视,并且已为世界上的绝大多数国家所接受。它凸显了个体的深度学习以及个体与情境的高效互动,强调的是个体经过反复练习之后的内化、反省和习得性质,是知识、能力和情意的总括。作为一种文化熏陶,它内化于学习者本身,成为了学习者身上一种相对稳定的品质,他日一旦具备某种合适的条件,就会自然而然地显露出来。

(二)合理引导、统筹学习的两种价值

人是历史与文化的产物,也是社会关系的存在。可是,自春秋以来的两千多年里,孔孟、董仲舒、朱熹等人的儒家思想长期在我国的社会、政治、经济和文化生活中居于统治地位。反映到教育与社会、文化的关系上,人们更注重教育、教化在维持与规范人际纲常、伦理、礼仪、志趣培养和正确的义利观等社会秩序,利用文化保存、文化传播在引导、管控人们思想观念上的作用。[52]在个体与社会的关系上,一直都认为:[53]个体不仅要在社会中生存与发展,而且必然受到社会环境的制约;个体只是社会中的一个普通成员,理应服从并服务于社会,个体价值大小主要体现在社会目标的实现过程之中。这种忽视学习者个体主体性、尊严、价值的“社会分子论”、“社会人才说”的个体观长期存在,检验各级各类学校是否成功的标准则是看教育部门能否培养出社会所需的人才及其数量如何。相反,自由、真理、快乐、和谐发展与完满生活等理念则是居于从属地位的。

人的根本属性是其社会性,这是就其相对重要性而言的。也许,对于一个活生生的生物体来说,吃、喝、拉、撒、睡更为基本,喜、怒、忧、思、恐也更为常见,带有理性与宏观洞察成分的社会属性并不是他的唯一属性或全部属性。按照系统论的观点,人的价值也含有多种成分,因其地位和作用的不同,进而表现出一定的层次性。任何个体都是其自身价值与社会价值的有机统一。一方面,教育的社会价值首先是社会上绝大数个体价值的集合与统整,没有个体也就不成其为社会,教育的社会价值概括、凝结了教育的个体价值。教育能在多大程度上促进社会的发展,主要取决于教育在促进个体能力和素质发展时的全面性、充分性以及这种个体的数量与规模,因此,我们决不能离开个体而空洞地去谈社会的发展,一味地强调社会价值而漠视个体价值,否则,最终也会因动力源不足而阻碍社会价值的实现。另一方面,受教育的个体总是以一定的社会现实条件作为自身发展的前提和基础,而个体的发展也必将在某种程度上推动社会进步,同时也为自身的再教育、再发展创设新的条件。眼中只有个体价值而没有社会价值的行为是短视的、片面的。

总之,教育的个体价值与社会价值既相互区别,又相互联系、相互促进。可以预见的是:在未来,随着科技生产力水平的不断提升,社会化专业分工将更加精细,人们相互依存的程度也将更高,而教育的这两种价值之间的差距将越来越小并最终完全走向同一,[54]这是历史发展的必然。可是,长期以来,在学力评价中,业界考虑的多是学习、教育的次生目标,教育与学习的动因主要来自社会,而不是学生的学习、成长等生命本能。在我国素质教育实施阶段,我们不仅要追求教育社会价值这个次生目标,更应秉持人本理念,进一步尊重每一个普通学习者的主体地位和正当利益诉求,做到个体价值与社会价值合理、协调发展。

(三)着力提升学习者的主体意识,尤其是内化意识

人接受教育的过程就是个体提升认识、转变观念的过程,其关键是个性化的学。“互联网+”环境下丰富的多媒体资源和快捷、灵活的通信手段也为这种个性化的学习提供了现实物质基础。然而,多年来,国内教育界一直没有将“人是如何学习的”这一主题纳入教育学理论的基本范畴体系。[55]相反,国际教育界在教与学的关系上,自1973年美国学者奥勒(J.W.Oller)和理查德(J.C.Richards)出版《将注意力集中在习者身上》之后,就逐步将重心从“如何教”转移到了“如何学”。[56]近年来,我国也有学者直言:[57]学生的求知天性和潜能才是提升教育绩效的原始动力,主要依靠教的教育是低效的,学必须主动,教只是助动,教育的根本改革在于从依靠教转向依靠学。

在学习过程层面,“可见学习”的提倡者、澳大利亚墨尔本大学的约翰·哈蒂(John Hattie)教授团队经研究发现:[58]在影响学业成就的150项因素中,最能影响学生学业水平的前三个因素依次是:学习期望值、原有认知水平和教师的引导、调节。不难看出,前两个因素都是属于学生层面的。学力评价注重基础,强调传统的读、写、算,但是,用于情感交流的语言符号和数形结合的数学符号这些情境化符号终究只是学习过程中的媒介,不是目的本身。问题在于:知识只有通过个体的内部转化才能变成自身的素养。试想,如果学习者认为这个学习内容不具备某种即期的或长期的价值,或者对于相关主题没有一定的经验、知识积累,学习者能够有效地从彼情彼境去理解、内化这些纯粹的抽象符号(知识)吗?从传播学和发生认识论的视角观之,学习的本质首先是一种交互或对话的实践,同时又是一个将新知识逐步整合、同化到学习者原有认知图式之中,获得某些新的理解,或习得某些新的技能,使自己的态度、行为发生某种改变或储蓄某种潜能的过程,最终实现自身的某种发展与进化。即,真正的学习必定是发生在那些对相关主题已经有了一定了解并希望对这个主题有进一步了解的学习者身上,然后才会运用概念分析、比较、综合、概括和推断等思维工具将课本知识这些客体对象与自身的需要、兴趣和意志等主体因素进行不断的碰撞、磨合,最终通过某种程度上的兼容、统整来实现记忆的持久而准确,以及知识运用时炉火纯青的“直觉化、自动化、智能化”。[59]

概言之,在教与学上,必须突出学的核心地位;要研究学习,就必须首先充分考虑学习者的原有经验、教育背景以及思维特征,因时因地做出合理引导,方能进行有效学习。“唯分数”论等急功近利实用主义思想不仅不利于学习者通过学习活动获得学习过程中灵性释放的快感、遇到疑难挑战时的意志锤炼和交流互助过程的同学情义分享等分数之外的东西,也容易导致学生片面思维和近视思维的养成,不利于学习者就某个问题进行长期、系统而深入的探索与思考,因而很难达到一定的认知高度,获得某一领域、主题的真知灼见。在以海量信息、知识创新为基本特征的“互联网+”环境下,这显然是不合时宜的。

(四)充分利用“互联网+”资源,依靠问题线索实现意义创生

素养,作为一个质量度量,其内容是多方面的,但核心问题是问题意识和问题解决能力。从文化层面来讲,可以定义为个体“面对问题时的视野和底蕴”。[60]纵观人类的学术发展历程,可以讲,自欧洲的文艺复兴时期以来便开始驶入了现代化的快车道。但随着对学科领域知识研究的深入,任何一个人要同时把握全部的社会知识已经毫无可能,以研究对象、研究方法的异同进行学科的细致分工已是势在必行,但也导致了学科之间壁垒森严,即使是同一个研究对象,其研究的侧重点不同,表征方法各异,解决问题的思路也不同,这不仅造成不同学科之间缺乏联系与沟通,各行其是,也容易产生无谓的重复劳动和资源浪费,更不利于从多个侧面去透彻地理解问题。[61]面对当今社会中各种问题的日益综合化和复杂化,尤其是面对“人是如何学习的”这样的基础性问题,这种过分专业化也让不少有识之士感到不安:不运用多学科的知识、方法去协同解决,往往难以奏效。现代科学的发展历程表明:[62]既分化,又整合,是其基本特点,而科学上的重大问题解决与新的增长点的形成多是学科交织、彼此渗透的结果。为适应新形势对人才能力、素质的新要求,以问题为支点,以问题结构与线索为桥梁,加强学科横向交流与合作,充分利用网络资源的丰富性,通过优势重组和应用整合,以及在真实情境下复杂问题的解决来实现意义创生,已显得越来越迫切。

图7 素养导向的学习行为自诊断系统示意图

(五)利用“互联网+”开发学习行为即时评价/诊断系统

学习者在某种动机的激励下为了取得某种预期的学习效果而进行的一系列活动的总括就是学习行为。它包括学习主体、学习对象、学习工具、学习环境等要素。其核心是学习主体与学习对象之间的带有反馈机制的交互,并且,反馈越及时,其调节效果越明显。诊断作为反馈的一种基本形式,属于一种动态的即时评价,对学习活动起着正向激励或者方向调节作用。在“互联网+”环境下,物联网、人工智能等技术可将人的学习行为的过程数据与状态数据无缝实时采集并上传到数据库服务器,那么,利用决策树等数据挖掘技术对这些分布式的、半结构化的原始学习行为数据进行特征抽取、转换、模型化处理与分析,就有了挖掘、整理出深层有用信息的可能。图7是笔者构建的一个基于学习素养、采用B/S架构的学习行为自诊断系统。其核心部分是一个基于Web的、具有“4V”特征的多媒体数据库系统。[63]考虑到学习行为数据的复杂性,多种类是其最重要的特点之一,数据库的建立既可通过UML(统一建模语言)或EDM(实体数据模型)扩展,重在描述学习行为各特征变量的数据类型、属性、相互关系和约束条件,也可通过部分非关系型数据库予以弥补。当前,学习状态的检测可考虑采用8-13Hz的α脑电波检测、皮肤电反射(Galvanic Skin Reflex)[64]或是通过眼动仪进行注视点跟踪等方法来测量。学科知识掌握方面的考量是采用基于项目反应理论(Item Response Test)的测试。相对于传统测试,这种测试方法具有更高的测量信度和效度,此外,还具有便于计算机阅卷、统分、分析的特点。学习工具、学习环境的调查或记载主要用来反映学习者的学习工具利用能力和学习资源的管理或创设能力。通过数据挖掘技术计算、分析学习者的前期学习的学习轨迹(如,各主题的持续时间和时间投入总量等)、即时学习状态、学习资源环境利用能力等,最后通过“九个指标”评估学习者的学习素养。[65]

五、结语

学习是一种基于经验与个性的内化、应用、习惯化的自然逻辑生成。人们对学力的评价经历了一个从片面到全面、由外在功能逐步触及内在本质的动态深化过程。作为一个跨学科领域,学习规律的探索必然涉及到大脑神经科学、教育学、心理学、行为科学、语言学、符号学、信息科学和文化传播学等诸多领域,研究学习评价的目的在于能更深入地了解学习机理及其社会化过程,优化学习环境,组织更有效的学习活动,从而产生最有价值的学习过程。由于,传统认知科学的研究对象并非是真实情境下发生在学习者身上的学习活动,因此,在实验环境下所发现的认知规律对教与学的质量提升都十分有限。[66]进入21世纪后,信息加工、联结主义等隐喻型研究方法都受到了某种程度的挑战,通过神经影像学的磁振造影术(fMRI)来测量神经区域活动情况或采用具身认知的场域研究方法渐成新的热点。学习质量的评测依据也已由布鲁姆的目标分类理论逐步转向基于SOLO(Structure of the Observed Learning Outcome)的思维操作模式下的反应结构复杂性测评,[67]学习评价也从最初的生活工具主义逐步让位于构造人的能力、素质和素养,而“互联网+”技术的日臻成熟也必将有助于开发出实用的学习行为实时、在线自诊断平台,终身学习的资源环境也将更趋完善。

[1]徐征.日本“学力低下”争论之解读[J].比较教育研究,2005(1):64.

[2][23]徐征.从概念到模型研究的日本学力论[J].黑龙江高教研究,2008(11):57,59-60.

[3][41]新华词典编纂组.新华词典[M].北京:商务印书馆,1987:956,1077.

[4][40]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:外语教学与研究出版社,2002:2178,1623,2457.

[5]方建文,丁祖治,武宝瑞.全面素质教育手册(上)[M].北京:中国物资出版社,1997:58.

[6]陶西平.教育评价辞典[M].北京:北京师范大学出版社,1998:346.

[7][11][26]钟启泉.学力理论的历史发展[J].全球教育展望,2001,(12): 31-38.

[8]戚立夫.学力的概念和结构—日本心理学的学力观[J].东北师大学报(哲学社会科学版),1982,(6):102-103.

[9][日]田中耕治.教育评价[M].北京:北京师范大学出版社,2011:98.

[10]高峡.日本的教育评价管窥[J].课程·教材·教法,2001(7):73-76.

[12][15][日]田中耕治.教育评价[M].北京:北京师范大学出版社,2011: 38,103.

[13]钟启泉.关于“学力”概念的探讨[J].上海教育科研1999(1):16-19.

[14]钟启泉.素质教育需要什么样的学力观[J].基础教育课程.2012(3):77.

[16]廖萃英,康乃美.日本中小学教育评价改革及启示[J].教育评论,1992(5):62.

[17][日]田中耕治,项纯译.日本形成性评价发展的回顾与展望[J].全球教育展望,2012(3):3-6.

[18]秦东兴,窦志珍.日本新学力观与基础教育课程改革探析[J].外国教育研究,2009(12):40-46.

[19]钟启泉.日本学力论争“线索与构图”——与日本学者木下繁弥教授的对话[J].全球教育展望2004(8):3-7.

[20]谭建川.PISA改变了什么?——从学力评价看日本的教育改革[J].教师教育学报,2014(5):45-51.

[21]钟启泉.教育评价:为了学生的学习与成长——日本教育学者田一教授访谈[J].全球教育展望,2007(6):3-7.

[22]钟启泉.从日本的“学力”概念看我国学力研究的课题[J].教育发展研究,2009(15-16):1-5.

[24][日]田中博之.均衡的综合学力模式的构想[J],现代教育科学,2003(4):111-115.转引自周常明,徐征.日本学力低下争论与新学力模型构想[J].外国教育研究,2006(7):20-23.

[25]钟启泉.日本学力概念的演进[J].教育发展研究,2014(8):28.

[27][35]齐宇歆.当代教育评价理论及其历史演进过程中的知识观分析[J].远程教育杂志,2011(10):78-79,76-77.

[28][53]吴康宁.教育社会学[M].北京:人民教育出版社,1998:94-95,163-166.

[29]张传燧主编,辛继湘著.实用主义教育思想[M].广州:广东教育出版社,2007:6-8,15.

[30][32][英]Joy Palmer主编,任钟印,诸慧芳译.教育究竟是什么?——100位思想家论教育 [M].北京:北京大学出版社,2008:323-327,383-387.

[31]张传燧主编,赵同森著.人本主义教育思想[M].广州:广东教育出版社,2006:102-105.

[33]高伟.论尼尔的自由主义教育哲学[J].外国教育研究,2001,28(5): 14-15.

[34]褚洪启.论夸美纽斯教育理论的历史价值[J].北京师范大学学报(社会科学版),1995(3):87-93.

[36]朱晓斌.从结构主义到后结构主义:学习理论的嬗变[J].外国教育研究,2000,27(5):1-2.

[37]张传燧主编,李森著.结构主义教育思想[M].广州:广东教育出版社,2007:5-7.

[38][39]何克抗.关于建构主义的教育思想与哲学基础——对建构主义的反思[J],中国大学教学,2004(7):15-17.

[42]方明生.日本新学习指导要领与学力结构研究的深化——访日本课程学会理事长水原克敏[J].全球教育展望,2009(9):3-7.

[43]梅锦荣.神经心理学[M].北京:中国人民大学出版社:67,74-81.

[44]肖青,李宇峰.传播学视野中的民族文化传承[J].社科纵横,2008,23(10):132.

[45][法]安德烈·焦尔当,杭零译.学习的本质[M].上海:华东师范大学出版社,2015:42-43.

[46]张淑华,朱启文等.认知科学基础[M].北京:科学出版社,2007:177.

[47]殷融,曲方炳,叶浩生.具身认知表征的研究与理论述评[J].心理科学进展,2012,20(9):1373.

[48]周国光.概念体系和词汇体系[M].安徽师大学报(哲学社会科学版),1986(1):113.

[49]沈阳.语言学常识十五讲[M].北京:北京大学出版社,2005:22-23.

[50]张忠华,周萍.“互联网+”背景下的教育变革[J].教育学术月刊,2015(12):39-40.

[52]郑金洲.教育文化学[M].北京:人民教育出版社,2000:37-40.

[54]任平.教育的社会价值与个体价值的哲学思考[J].广西民族学院学报,1997(3):55-56.

[55]桑新民.学习究竟是什么——多学科视野中的学习研究论纲[J].开放教育研究,2005,11(1):10.

[56]孙骊.从研究如何教到研究如何学[J].外语界,1989(4):1-2.

[57]郭思乐.从主要依靠教到主要依靠学:基础教育的根本改革[J].教育研究,2007(12):15-20.

[58][新西兰]约翰·哈蒂著,金銮莲,洪超,裴新宁译.可见的学习——最大限度地促进学习[M].北京:教育科学出版社,2015:41-42,274.

[59]谢淑玲.关于知识内化的几个问题[J].求索,1999(3):100-101.

[60]林萍华.素质、素养与创新[J].高等工程教育研究,2000(1):57.

[61]戴正农,章莉.问题、方法、知识:西蒙跨学科研究启示[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2011,13(5):29-30.

[62]文洪朝.跨学科研究——当代科学发展的显著特征[J].西北工业大学学报,2007,27(2):12.

[63]李战怀,王国仁等.从数据库视角解读大数据的研究进展与趋势[J].计算机工程与科学,2013,35(10):3-4.

[64]傅德荣,章慧敏,刘清堂.教育信息处理(第2版)[M].北京:北京师范大学出版社,2011:304-309.

[65][67]齐宇歆.基于PISA的学习素养评价系统设计[D].上海:华东师范大学,2013:215-217,224-225.

[66]高文.学习科学的关键词[M].北京:教育科学出版社,2009:33.

Inspecting the Learning Assessment in Internet plus Era from the Perspective of Historical Transformation of Academic Achievement Evaluation

Qi Yuxin

(School of Educational Science,Minnan Normal University,Zhangzhou Fujian 363000)

The word of academic achievement originated from China,but it was also propagated and applied in South Korea and Singapore and other areas,especially contributed a lot to the cultivating of professionals and vigorous economic growth in Japan.After combing out and examining closely the thought-thread of academic achievement,these conclusions were reached that this theory experienced five distinct historic periods:pragmatism of serving economic development and everyday life,scientific instrumentalism of emphasizing the application of new technology and new tools,modern humanism of highlighting the learner’s esteem and self-development,social constructivism of attaching importance to constructing their own meanings and disappearing in PISA mode of stressing on breeding up in the social and cultural environment at last.The contents of learning assessment also varied from the simple mastery of knowledge and skills to a whole person’s cultivating and literacy education in some social cultural contexts respectively.This changing history enlightens us with how to effectively promote learning assessment which is aimed at literacy education in Internet plus era.These strategies include continually updating the ideas of learning assessment,coordinating the relations between the individual values and social values,exerting our every effort to promote the awareness of internalization,building interdisciplinary linkage by the clues to solve complex situated problem and setting up a self-diagnostic platform for learning status in terms of Internet plus.

Outlook on academic achievement;Natural humanism;Social and cultural context;PISA;Literacy;Internet plus; Internet plus learning

G420

A

1672—0008(2017)02—0043—13

2016年12月21日

责任编辑:陈 媛

本文系福建省哲学社会科学规划2014年度一般项目“基于PISA的学习素养评价体系的构建与实践研究”(项目编号:2014B188)的阶段性研究成果。

齐宇歆,闽南师范大学教育科学学院副教授,理学博士,主要研究方向:基于PISA的学习评价的理论与实践研究。