基于国际比较的学分银行学分内涵及学习成果转换研究*

2017-03-24余燕芳葛正鹏

余燕芳 葛正鹏

(浙江广播电视大学 开放与远程教育研究院,浙江杭州 310030)

基于国际比较的学分银行学分内涵及学习成果转换研究*

余燕芳 葛正鹏

(浙江广播电视大学 开放与远程教育研究院,浙江杭州 310030)

在学分银行制度下,对学习成果的认证与转换都以学分形式实现,学分互换的标准制定成为学分银行实施中一个非常重要的环节。学分银行制度下的学分与传统学分制下学分的内涵有所不同,因此,厘清学分银行制度下的学分内涵尤为必要。从国际上不同的学分定义来看,其研究大多体现了学分与学习成果相关联的表述,而各类不同的学分转换模式,大多以资格框架为基础,来实现学习成果的“学分化”并相互转换。而将区块链技术运用于学分银行领域具有极大的发展前景,建设基于区块链技术的学分银行信息系统,也必将在学分银行领域产生巨大的推动作用。

学分;学习成果;学分银行;学分互认;资格框架;成果转换;区块链

一、前言

学分银行是教育制度的创新,它突破了传统的专业和学习时段限制,将学历与非学历教育结合起来,采取了在统一资格框架下对不同学习成果统一的衡量标准,实现了不同类别不同层次教育间的衔接与沟通,在这一过程中,学分、学分标准、资格框架等成为学分互认和学习成果转换的要素。

在国际上,建立学习成果认证体系和资格框架是构建终身教育体系的通行做法,而对学习成果的认证、积累与转换等都是以学分为单位实现。学分的内涵是什么?在不同教育机构间如何换算,换算的标准如何确定?等等,这些问题都是学分银行制度中非常重要的几个理论问题。目前,对这些基本问题研究仍不够深入,并且在不同教育机构间学分计量方式的差异等问题是学分银行制度推行过程中存在的关键和难点。并且建设基于区块链技术的学分银行信息系统,无论是技术手段的提升,还是对社会信任度的提高,都具有重要意义。

二、学分银行制度下的学分内涵

目前在国内,关于学分银行的研究,更多集中在学分银行概念、功能、制度建设以及资格框架上,但对于在学分银行制度下学分的内涵?如何计算?它与学分制下的学分有何区别?等等问题却研究甚少。从实践看,近年来,我国各地也纷纷建立起多样性的学分银行:[1]有从国家层面建设的学分银行,如,国家开放大学学分银行;有从区域角度建设的终身教育学分银行,如,上海市终身教育学分银行等;有以市民终身学习记录和激励为主要功能的市民学分银行,如,慈溪市市民学分银行等;有以学历教育与职业资格证书互通为主要功能的成人高校学分银行,如,广西大学高等教育自学考试学分银行等;还有一些职业院校对学生学业采取多元化评价的高职院校学分银行,如,江苏技术师范学院学分银行等。从全国各地的建设实践看,大家对于学分银行的功能、学分的内涵与计量标准等方面的认识还不一致。从国外的研究和实践看,尽管不同国家对学分的定义不同,但大多将学分与学习成果相联系,同时也提出了不同的衡量标准。本文旨在通过梳理与对比国际上对于学分银行制度下学分的不同定义与实践路径,提出分析框架和思路,以期对学分银行建设实践提供有益的参考。

学分是随学分制产生而产生的一个概念,是完成某项科目(Course)所获得的分值单位,通常表明得到某种证书或某个等级需要的学习量,是一种量化的分值方式。在传统学分制下,学分通常根据学习者的学习量(学习时间)为基础来确定,通过学分可以表明,学习者获得某种证书、取得某个学历文凭或某个等级等需要多少的学习量。目前,在我国高校的教学计划中,每门课程一般都有具体规定的授课课时及实践环节要求。然而,在传统学分制下,这一学分概念仅仅关系学习的投入,却无法体现学习产出。之所以这样说,是因为长期以来,对学分的计量与评估,只依赖学习量(时间),而没有和学习成果联系起来。在国际上,用学习量(时间)计量学分的办法引起了广泛争论与质疑。基于终身教育理念,学习的目的是为了获取学习成果(效果),因此,它更应该关注学习的产出,注重学习结果和学习能力。以学习成果来诠释学分的方式进入了人们的视野。

在学分银行制度下,学分与学习成果相联系。欧洲议会和理事会(2008)用“知识、技能和能力”来描述学习成果,即学习者经过学习(这种学习可以是正式学习,也可以是非正式学习或者非正规学习)后,积累和获得的知识、技能和能力。学习成果更关注学习的“产出”效果,这符合终身教育理念,也符合劳动力市场需求。正是由于学分银行制度下学分所具有的独特内涵,欧洲委员会对欧洲学分转换系统(ECTS)中的学分计量方法进行了修订(2001),用学习成果参数将学分与学习成果联系起来。[2]欧洲职业教育与培训学分系统(ECVET)更是采用学习成果来进行层级划分,完成了《建立欧洲资格框架》(2008)。重视学习成果,就必然要承认不同学习方式以及其取得的效果。

要明确学分银行制度下学分的内涵,关键是要了解在资格框架下标准学分的计算,这也是学分银行建设中的核心问题。在各类办学机构间如何进行学分互换,需要有一个互换的标准。有的学者提出了“一般学分”、“标准学分”和“有效学分”三个概念。这三个概念有助于理解学分银行制度下学分的内涵。“一般学分”是指学习者在不同时间、不同场合中所获得的学分;“标准学分”是把一般学分按照一定的比例折算后的学分;“有效学分”是指某类证书所要求的必不可少的标准学分。[3]学分标准的确定是学分银行在实施过程中一个非常重要的环节,它是确立一个基准学分的标准。

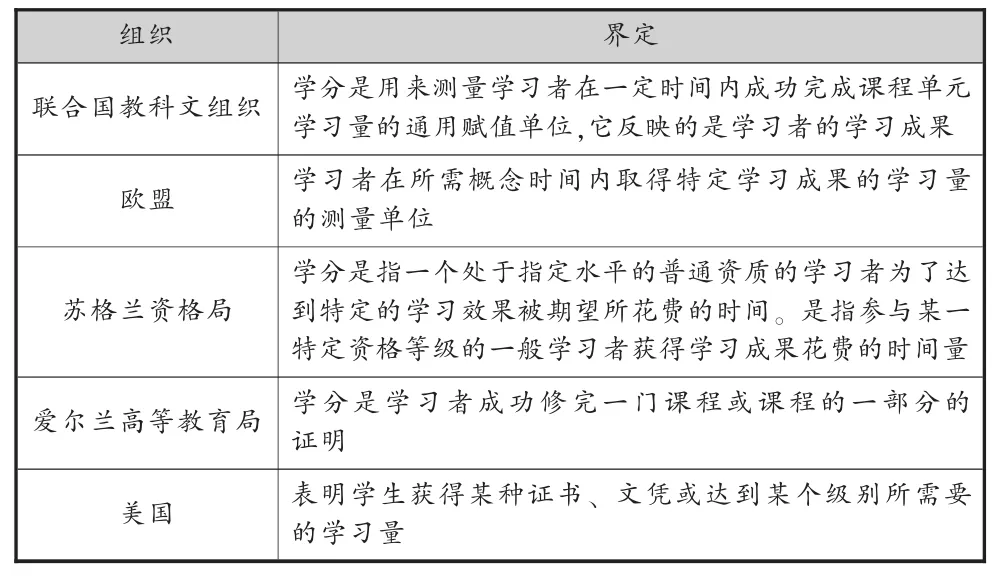

目前,不同国家(或机构)对学分的定义大多体现了学分与学习成果相关联的表述。表1简要罗列出联合国教科文组织、欧盟、苏格兰资格局、爱尔兰高等教育局和美国等国家(或机构)的学分定义。

表1 不同国家或机构的学分定义

对于学分内涵的理解,也有学者提出了“学分体系”和“学分框架”两个概念。[4]学分体系就是如何计算学习者学习成果的学分值的规则,由学分、水平、学习成果、模块组成;学分框架包括学分的积累、转换以及国际间的学分比较等。根据欧洲委员会的解释,学分体系是指通过学分来描述一个教育项目。有的学者认为,学分框架是指计算、测量、描述并比较学习成果的一系列规范,它为学习成果提供了一个标准化的手段,从而实现不同教育机构间的学分转换。[5]

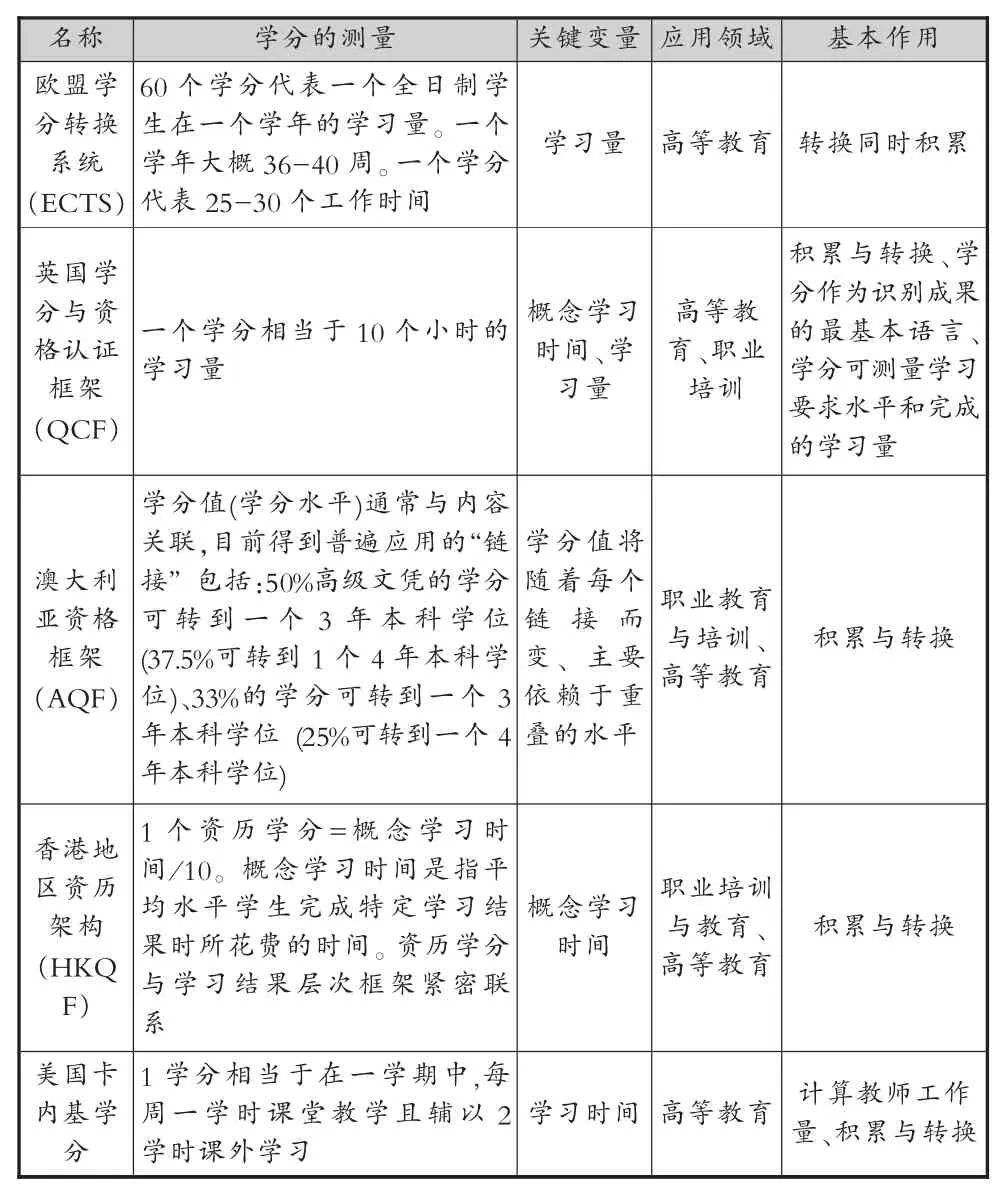

各国资格框架下的学分内涵,可以从学分的测量、关键变量、应用领域、基本作用等方面进行比较(见表2)。

表2 各国资格框架下学分内涵比较

三、学分的计算方式

学分的内涵与其计量方式密切相关。学分作为量化学习成果的一种方式,可以通过工作量和学习成果来计量。

工作量也就是学习者所投入的学习时间,这里的“学习时间”是一个概念性时间(Notional Time),[6]也就是一般人平均所用的时间。工作量是学分计算的传统方法,目前,我国高校对于学习时间的度量,普遍规定1个基准学分(简称1学分)对应的学习时间量为18学时;1学时45分钟。我国高校之间的课程互认多数通过课程的相似度进行,但这仅存在于同名或同质的课程间,如果不同高校间的课程不同名或不同质时,那就需要探索课程的标准学分,即要实现转换的这些课程到底值多少学分。ECTS在早期主要采用这种方式进行学分的互换和积累。在ECTS中,60个学分代表一个全日制学生在一个学年的学习量,一个学分代表25-30小时的学习时间。欧盟各国在应用ECTS时会根据自己国内的情况有所调整。例如,意大利在应用ECTS时,1学分代表25个工作日,学分分为讲课Lecture(如,1学分=10课时)、个别指导 Tutorial(如,1学分=15课时)、实验Lab(如,1学分=20课时)。英国资格与学分框架(QCF)和香港资历架构(HKQF)目前都采用较为一致的学分量计算,其计算公式为:1学分=概念学习时间/10。QCF主要在英格兰、威尔士和北爱尔兰被采用。

为了使各高校制定的学分及其衡量指标具有可比性,使各高校授予学习者的学分等值化,英国开展了全国性的学分等值化工程,组织专家对各高校的模块课程在资格框架的层级下,按照学习成果的形式进行重新描述,并予以评估,依据统一标准及专家经验,来确定各个高校模块课程所处的QCF框架层级和学分数量。在QCF中规定了学业成绩由两部分组成,即学分和学习成果层级,而2个学分约相当于欧盟的1个ECTS学分点。虽然,不同系统概念学习时间与学分的固定比例不同,但是其核心概念相同,因此仍可以实现学分的等价。美国高等教育中的学分一直以来都是基于卡内基学分的计算方式,也主要以学习时间(小时)进行计量,如,1学分相当于1学期每周1学时课堂教学加2学时课外学习。

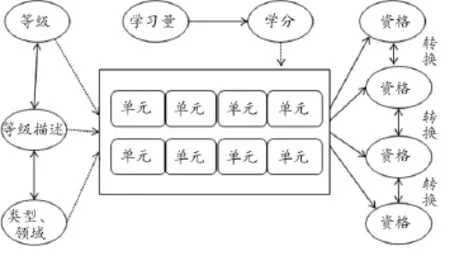

学分的第二种计算方式是通过学习成果计算,这是目前较为流行的一种计量方式。ECTS从2009年开始逐渐采用学习成果计量方式,其中ECTS学分不仅仅由学业负荷量来决定,也要取决于学习成果(效果),也就是说,ECTS学分是由学业负荷量和学习成果这两个参数共同决定。欧洲职业教育与培训学分转换系统(ECVET)建立之初(2008),就采用学习成果计量方式,ECVET的核心是用学习成果来描述资格证书。欧洲委员会在发布的《欧洲议会和委员会关于建设ECVET的建议书》(2008)中提出了“单元” 这一概念。 单元包含了一系列的知识(Knowledge)、技能(Skill)和能力(Competence),简称KSC,是资格证书的组成部分,或者说,单元是资格的构建模块(见图1)。组成单元的要素,包括标题、等级、学分值和所属行业等。ECVET把资格证书划分为单元形式,根据KSC来描述单元的内容(取得的学习成果)。在ECVET中,学分以欧洲资格框架(EQF)等级为特征,代表了学习者个人所取得的学习成果的量。在EQF八个等级中每一个等级都以一套描述符划分,它表示在任何一种资格体系中与该等级资格相关的学习成果(知识、技能和能力)。[7]一个资格证书和每个单元都由具体的学分表示,它表示了在每个单元对应的学习成果量。

图1 单元与资格框架

四、学习成果评估与转换

(一)资格框架下学习成果评估

学历教育的传统或者通行的做法,就是将知识按照统一规则做了科、类、门、级、章、节、点的系统化处理,使得这些知识都有自己的定位以及彼此间明确的关系。学历教育办学机构都按照这种统一的知识空间位置和要求来安排自己的教育教学,从而大大提高了知识传授的效率与效能,并使得学历教育学习成果能够得到社会公认,实现了学习成果的衔接与沟通。而非学历教育成果通常是按照某种实际职业、岗位或实际需求来随机安排教育培训内容。所以,这些教育培训成果常常是无序的,没有统一标准,既无法判别其社会公共价值,相互间也难以积累与转换。尤其大量的非正式学习成果,基于其形成环境和条件的差异,导致其衡量难度加大。学分银行业务之一,就是要解决大量无序教育培训成果的统一价值衡量“尺度”问题。其原理就是仿照学历教育学习成果的处理方法,创建一种以社会实效价值(资格)判断为依据的公认规则体系,使得学分银行具备这样的功能,即可以将社会上各种无序的学习成果在这种统一的公共规则“尺度”(能够对应的社会实效)下通过某种分解组合的方式进行有序排列,从而统一确立不同学习成果的位置和彼此之间的关系,籍此来实现各种学习成果的认证、积累与转换,这也是资格框架法的原理所在。

资格框架构成要素,通常包括资格的名称、资格的类型、资格等级划分与描述、每个等级对应的认证单元及学分要求等。认证单元是组成资格框架的核心元素,它具有连贯而明确的学习成果和评价标准,通过一定的组合可以对资格进行认证的课程、课程模块或知识点,每个认证单元都会用通俗易懂的术语,从资格等级描述维度进行不同要求的详细说明。在我国,资格包括学历和学位证书、职业(执业)资格证书和其它证书。资格等级是指对学习者、学习难度和深度及学习者取得学习成果时表现出的自主学习能力方面相关要求的标识符。[8]资格等级描述是对资格框架每个等级对应的学习成果的描述。资格等级描述有助于人们对资格框架中的不同等级的学习要求及学习成果作总体的理解,其目的是使资格框架下的利益相关者对每个等级的学习成果有清楚的了解,同时,促进不同国家或地区间的资格的可比性。资格等级描述的内容还为相关课程单元标准的制定提供指导。不同国家或地区的资格框架等级划分及等级描述维度均有所不同,表3为部分国家(或地区)资格框架的等级划分与描述的维度指标。

表3 部分国家(或地区)资格框架的等级划分与描述的维度指标

资格框架的主要功能是通过划分学习成果层级,实现学习成果有效衔接;通过层级描述,实现各类学习成果的沟通;通过学习成果类别和领域的划分,为学习成果认证、积累和转换奠定基础;通过标准和规范,实现学习成果认证、积累与转换。资格框架法是一种通过对资格的梳理和排列来划分各种不同价值含量的教育培训方法。在资格框架法中,所有的资格单元是分类分级排列的,并以传统学历教育级别和岗位职业资格类别来划分,还要兼顾社会实际需要,形成一个层级、类别清晰的“资格架构树”,每个层级不同类别都有对应的单元。通过树状结构不仅可以反映各资格单元的空间位置,也可以反映出它们之间的关系。通过资格框架树中的不同层级及其对应的认证单元标准,可以将不同教育机构教学的差异化程度,通过计算得出相对科学的学分(标准学分),并将专业管理、课程配置和学籍管理做到既有弹性,又能在可控的教学质量范围内。例如,在资格框架法中有一种叫“成效比较法”的成果比对方法,即只要是能够达到同种资历目标的教育培训,就可以认为它们是等效的。如此,就可以选择多种学习途径实现同样的目标。实践证明,针对同一资历的不同教育培训,如果其核心的知识、技能单元点有60%相同,就可以认为能够形成基本等效的资历,相关的学习成果就可以相互替换。[9]

资格框架法可以有效地提高学习者获得的学习成果的透明性、可比较性和可转换性,进而促进社会成员的继续教育和终身学习水平,提升社会成员的就业能力,提高工作者和学习者的流动性并促进社会的融合。

(二)学分银行制度下学分转换

学分银行制度下学分转换模式按照覆盖范围的不同,可划分为高等学历教育的学分转换、职业教育与培训间的转换以及这两大领域之间的各类学分转换。

首先,是高等学历教育的学分转换。高校学分互认,指不同高校之间,互相认可学生跨校所修的学分,也就是说,不同高校的学生可以跨校选修对方学校的课程,其学分被互认。目前,国外尤其是欧美国家的学分互换机制已经相当成熟。在ECTS中,只要赋予了框架层级的学分,就能进行相互转换。ECTS系统为欧洲各国高校间的学分流通和互换搭建了一个平台。学习者不管在什么国家,在什么学校,其获得的课程学分都可以根据本国的相关规定换算成ECTS学分,通过ECTS学分,各个不同高校实现了课程之间的相互认可和学分转移。美国学分银行制度主要体现在它的学分衔接功能上。在美国,绝大多数高校与高校之间都可实现课程之间的相互认可和学分转换。这种认可和转换,主要通过不同高校间的协议来实现。如,学习者学习的课程成绩为C或C以上的,就可以互换,通常是不同高校在低年级与低年级的课程之间,高年级与高年级的课程之间互换。当然,美国一些高校对于互认的学分规定了要求,规定了可转移学分的上限,以保证本校学生的人才培养规格,确保本校毕业证书的含金量。[10]目前,我国学历教育间的学分转换比较普遍的方式是课程互认。但由于我国高校的学分管理差异大,并且正在朝完全学分制方向改革和过渡,各方进程不一,而从学分设置看,也还没有统一标准,难以形成一种通用的学分转换制度,所以,目前互认的方法通常是采用专家评价法,通过本领域专家对互认课程相似度的判断,计算课程转换的百分比,以决定是否可以实现课程互认。

其次,是职业教育与培训之间的转换。职业教育与培训之间的学分互认更多涉及到对非正式学习成果的认可。在国际上,其代表是欧盟的ECVET。ECVET同样也是在EQF基础上建立的基于学习成果认证的框架,以发展针对职业教育与培训、促进非正式学习成果认证为主。学习者的学习成果通过一定程序获得评估后,得到ECVET学分,ECVET学分被记录在个人成绩单上。当学习者流动到其他国家工作,接受国外相关主管机构对ECVET学分的验证,得到承认后,可以累积兑换成该国的资格证书。ECVET实施的关键是合作伙伴的建立、形成谅解备忘录(MoU)以及为学习者拟订个人学习协议。通过ECVET实施过程,学习者的学习成果在不同国家间被认可和承认。

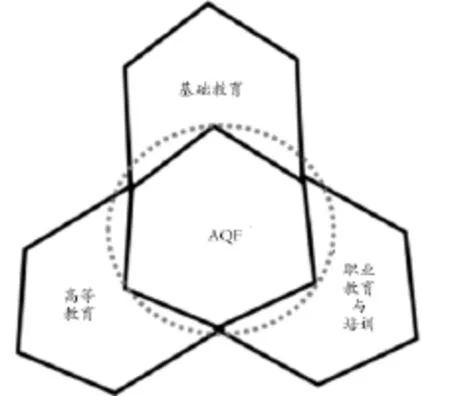

第三,是高等学历教育和职业教育与培训之间的转换。在美国,各社区学院的课程可以直接被其他四年制大学认可或直接转移,这种学分转换是通过各个社区学院与高校之间通过签订衔接协议来实施的。澳大利亚国家资格框架(AQF)是一个全国通用的体现不同教育层次、不同教育类型的衔接,涵盖高中教育、职业教育和高等教育三个领域之间的证书衔接和学分转换(见图2)框架,其用户横跨教育和培训部门。在AQF下,各级各类资格证书都以能力为导向,每一层次的资格认证都以知识的掌握和技能的操作运用为最终目的。同时,澳大利亚各个高校强调毕业生实践操作能力的培养与要求,这为高校和职业与技术教育阶段的接轨提供了前提保证。

图2澳大利亚国家资格框架

从当前国际已有的学分认证与转换实践可以看出:各类不同的认证与转换类型,其重要规则就是以资格框架为基础,通过相关认证规则,包括学习成果评价标准、层级划分依据、学分度量方法、课程标准及单元标准等,实现对不同教育机构间的学习成果的“学分化”并相互转换。除了上述两类转换以及两者之间的转换外,目前,对非正式学习成果的认可与转换的实践与探索也日渐成熟。欧盟、南非、澳大利亚、加拿大、英国、法国等,都在自己的资格框架下制定了非正式学习成果的认可与转换标准。

(三)终身学习体系建设中非正式学习成果的认可

近年来,随着终身学习理念与实践的发展,非正式学习作为终身学习的一个最为重要的手段和方式,它的学习成果的认定问题越来越受到人们的重视,世界各国都在进行相应的实践探索。非正式学习成果的认证是终身教育体系建构过程中的重点和难点。终身教育学习成果评价的基本理念是包容各种教育培训,衔接融通各种学习成果。但是,许多非正式学习成果按照传统的方法无法鉴别,因而也无法得到社会承认,这样就违背了终身学习体系建设的初衷。

非正式学习成果是相对于正式学习成果而言的。目前,在理论界对于非正式学习成果没有统一的定义。简单来说,非正式学习成果就是学习者在非正式学习过程中获得的学习成果。从终身学习的角度理解,非正式学习成果是指学习者在工作和生活中通过自学获得的知识、技能与能力,通常以工作经历、工作经验、工作技能、发明专利、技术创新、发表作品、文化传承、各种奖项等多种形式表现。非正式学习成果通常没有正式的学历或证书等,对经过非正式学习获得的学习成果,能得到评价、验证和认可,并转化为可视的证书或学分等形式,这不仅有利于个人的职业发展,更有利于终身教育体系的构建。

非正式学习成果认证主要是在特定的资格框架标准下,对个体在工作、学习与生活中通过非正规和非正式学习所获得的知识、技能和能力进行评价并授予相关证明的过程。非正式学习成果认证标准遵循了学习成果认证的总体标准,以保证与学历教育学习成果认证结果的同质性,即学分的同质性,这也是保证学历教育与非学历教育互通的基础。

目前,很多国家都运用资格框架法,即在资格框架的层级标准下折算出各类非正式学习成果的社会价值含量与水平,以此让人们清楚地认识到自身具备的资历及各类培训的社会价值。将非正式学习成果认证纳入国家的资格框架,意味着认证标准与国家标准的接轨(见表4)。

表4 部分非正式学习成果认证的实践

尽管,多数国家在实施非正式学习成果过程中都碰到了许多问题,比如,认定程序复杂、有些认定方法成本比较高、相关认定标准还有待规范等等问题。但总体来说,能应用资格框架原理作为终身学习评价体系,并将各类学习成果逐步纳入评价体系,仍对终身教育体系建构具有重要意义。

(四)应用区块链技术,有效推进学分银行业务

近年来,区块链(Blockchain)技术在实践中获得了快速发展,在学术界也有越来越多的学者开始探讨其在教育领域的应用。一些学者认为,区块链技术在学习者的学习过程轨迹与学习成绩数据分布式存储、数据安全性提升、学位证书信息等方面存在巨大的潜力,如,Mike Sharples,Devaney L.等。[11]目前,在国外,已经有一些教育机构利用区块链技术记录学生学习成绩和考勤记录,并在区块链上共享学位证书信息,如,塞浦路斯尼科西亚大学在分布式账本上记录学生的成绩。在学习成果(尤其是非正式学习成果)认证与转换等方面,区块链技术是非常有利用价值的手段和方案。

区块链技术是一个去中心化的底层基础设施,它的最为重要的三大特点是:安全、透明、不可更改。这三个特点在学分银行领域正是非常需要解决和考虑的三大问题。学分银行是个复杂而庞大的体系,其信息管理平台拥有学分认定、学分登记、学位申请、信息查询、资源检索与推荐等功能,存储了大量个人身份信息和学习成果数据,涉及大量个人隐私,存在被恶意攻击和用户信息泄露的风险。[12]因此,信息系统安全等级要求很高。借助于区块链技术,能够有效避免信息泄密等安全问题。学分银行不是一个独立的系统,需要连接并打通各级各类教育培训间的通道,要面向不同的教育机构、用人单位和广大终身教育学习者,并为诸多机构或个人提供个性化服务,其学习成果认证、积累与转换规则和流程,以及学习过程监控、证书发放、质量保障等信息需要公开透明,以确保社会公信力,在这方面,区块链技术具有巨大潜力。区块链技术集成了点对点网络、非对称加密、分布式数据库架构等技术,有去中心化、不可更改等特征。这一技术能够提供连续的学习过程记录,这些学习过程有时间标记、不可更改但可追溯,从而能有效杜绝学历造假、教育经历信息失真等问题。

总之,在学分银行领域,区块链技术有着巨大应用价值和潜力。主要体现在:能够大大提高学习者终身学习账户维护的效率,降低维护成本;能有效推动学习成果尤其是非正式学习成果的认证,记录与分析学习者的学习过程,更加方便学习者、教育机构和用人单位随时随地查询相关教育信息;能有效实现学习者终身学习账户资料(包括学习者在线学习过程、工作经历和教育经历等)的安全共享;有利于为学习者、教育机构和企事业单位提供学习成果证书获取、分享和认证的一站式平台。可见,区块链技术在学分认证与转换、学习过程记录、教育信息安全共享、终身学习档案维护、学习过程监控、教育信息查询等方面,均有较大的潜力和应用前景(见图3)。

图3区块链技术在学分银行领域应用场景

区块链技术是多种技术的有机整合,形成了一整套可实施方案。建设基于区块链技术的学分银行信息系统,在方便学分银行系统大数据管理,更好地解决学分银行系统技术手段和社会信任度,以及大大简化教育机构、学习者和用人单位认证和验证有关信息环节等方面具有重要意义。可以说,区块链技术在学分银行领域具有广阔的应用天地。当然,区块链技术还是一项新兴技术,在学分银行领域如何应用,如何得到社会承认并具有公信力等等问题,需要我们作进一步研究和实践。

五、对我国继续教育领域学分标准认定及转换的启示

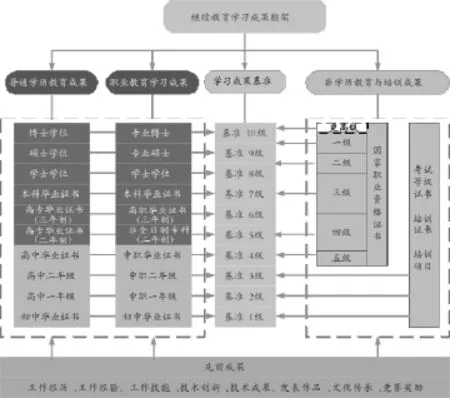

基于终身教育和学习型社会建设需求,我国教育部将继续教育领域的学历与非学历互认作为学分银行制度体系建设的首选实践项目,并于2012年批准国家开放大学实施“国家继续教育学习成果认证、积累与转换制度的研究与实践”项目。该项目的成果之一即制定了我国继续教育学习成果框架,如图4所示。[13]该框架设计层级为10级,结构分为四部分,即,学习成果基准、学历教育学习成果(普通学历教育学习成果和职业教育学习成果)、非学历教育与培训成果和先前学习成果。在此框架下研究继续教育领域的学分标准,推进了我国继续教育领域学习成果的转换和互认的实践探索。2016年9月,教育部又印发《关于推进高等教育学分认定和转换工作的意见》,指出未来普通本科院校、高职院校与成人高校等各类高校学生,除学习本校课程获得学分外,还可通过学习外校课程、参加高等教育自学考试、转换非学历学习成果等方式获得学分。

图4 国家开放大学继续教育学习成果框架图

目前,我国各高校之间还没有建立统一的学分标准,以致同一门课程在不同高校间其学分也可能不同。继续教育领域的标准学分就是要建立起新的学分体系,搭建学历教育、技能培训、资格认证等多种形态教育沟通的桥梁。继续教育领域学分的计算包括传统课程和继续教育标准学分的换算、学历证书和继续教育标准学分的转换、各类培训所对应的继续教育标准学分的转换、已有成果认证单元对应的继续教育标准学分的转换等。这些换算都是在学习成果框架基础上依据继续教育标准学分定义进行的。

继续教育标准学分是传统的学分、学习时间、学习内容的一个桥梁,它能够把学历教育、继续教育等连接贯穿起来。其中的难点在于对各类学习对象的学习时间的判断,常采用专家判断法和学生调查法。专家判断法指:采用行业领域的专家对已有的学习对象进行量的判断,最终取平均,越是对应行业的专家越精准。学生调查法指:学生学习后,对学生的学习时间进行调查,最后取平均,样本越大越精准。当然也可以采取其它的方法,但本质是对成功完成学习所花费时间的确认。

继续教育是终身教育的重要组成部分,在继续教育领域,标准学分的计算如何真正体现一个成人学生在工作、生活与社会交往等方面的学习投入?如何真正打通学历继续教育与非学历继续教育之间的界限,拓展非学历学习成果转换范围?如何建立起科学的不同形式学习成果认定机制,畅通不同类型学历教育、学历教育与非学历教育、校内教育与校外教育之间转换通道,搭建好人才成长“立交桥”?如何实现教育系统和劳动力市场之间认证制度的衔接,促进学习者与劳动力在学校教育培训机构和劳动力市场间的自由流动?在学分银行领域,如何利用好区块链技术?等等问题,既是在实践中亟待解决的问题,也是理论研究中的难点。

六、结语

从各国(或机构)的学分定义表述以及学分内涵的比较可以看出,学分大都是在资格框架下通过学习成果层级来确定。《国家“十三五”规划》也明确提出了要建立国家资格框架,建设学分银行。学分银行制度体系的建设及其发展趋势不仅仅受到各国先进教育制度变革的影响,同时也是终身教育和学习型社会建设需求,其在教育政策的双重推动下,必将逐渐走向成熟。作为一项复杂而庞大的工程,其基础性工作就是要建立学分互认的标准体系,这个标准体系也是搭建起各级各类教育互通的接口。而加强对区块链技术的研究,建立基于区块链技术的学分银行信息系统,将能大大提高学分银行技术能力,有效推动学分银行业务的开展,也是构建终身教育体系的有力举措。

[1]周晶晶,孙耀庭,慈龙玉.区域学分银行建设的困境与思考[J].开放教育研究,2016(10):55-60.

[2]赵卫平,李颖.欧洲学分转换系统:从单一功能到双重功能的转变[J].外国教育研究,2004(10):31-34.

[3]彭飞龙,陆和杰.构建市民学分银行的理论与实践研究[J].职教论坛,2009(28):26-29.

[4]Roscher F.Das operative Regelwerk von Credit-Systemen[M]// Schwarz S,Teichler U.Credits an deutschen Hochschulen.Kleine Einheiten-Große Wirkung.Neuwied:Luchterhand,2003:45-53.

[5]Le Mouillour I.European Approaches to Credit(Transfer)Systems in VET:An assessment of the applicability of existing credit systems to a European credit(transfer)system for vocational education and training(ECVET)[R].European Centre for the Development of Vocational Training(Cedefop)Dossier series,2005.

[6]Isabelle Le Mouillour.European Approaches to Credit(Transfer)Systems in VET[R].Luxembourg:Office for Official Publications of the European Communities,2005:40.

[7]European Commission.Proposalfora Recommendation of the Parliament and the Council on the Establishment of EQF[EB/OL].[2016-10-06].http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_en.pdf.

[8]王立科.南非基于国家资格框架的学分转换与积累制度建设及启示[J].现代远距离教育,2013(4):42-47.

[9]袁灵.构建终身教育体系的一种有效方法——资历架构法[J].中国电化教育,2014(11):55-58.

[10]邱萍,刘丹.美国大学学分转换模式新探——以三所美国公立大学为例[J].比较教育研究,2012(11):39-43.

[11]李青,张鑫.区块链:以技术推动教育的开放和公信[J].远程教育杂志,2016(10):36-44.

[12]余燕芳.教育大数据背景下学分银行信息管理平台设计理念与技术架构研究[J].中国远程教育,2015(6):53-59+80.

[13]鄢小平.我国学分银行制度的模式选择和架构设计[J].远程教育杂志,2015(1):30-38.

A Study on the Credit Connotation of Credit Bank and the Transformation of Learning Outcomes Based on International Comparison

Yu Yanfang&Ge Zhengpeng

(Institute of Open and Distance Education,Zhejiang Radio and Television University,Hangzhou Zhejiang 310030)

Under the credit bank system,the certification and conversion of learning achievement are realized in the form of credit,and the standard setting of credit interchange is a very important part in the implementation of credit bank.The credit system under the credit bank system is different from the traditional credit system,so it is necessary to clarify the connotation of credit under the credit bank system.The different definitions of credit in the world are mostly related to the expression of credits and learning outcomes.And all kinds of credit conversion model,mostly based on the qualification framework,to achieve“Credit Form”of the learning outcomes and mutual conversion.At the same time,it will have a great development prospect to apply the block chain technology to the credit bank,and the construction of the credit bank information system based on the block chain technology will have a great role in the credit bank.

Credit;Thestudyresults;Creditbank;Creditmutualrecognition;Qualificationframework;Transformation;Blockchain

G420

A

1672—0008(2017)02—0066—08

2016年11月7日

责任编辑:陈 媛

本文为2015年度浙江省哲学社会科学规划课题“学习型社会建设背景下浙江省学分银行构建研究”(课题编号:15NDJC177YB)阶段性成果之一。

余燕芳,浙江广播电视大学远程与开放教育研究院,研究员,硕士,主要研究方向是教育技术、学分银行等;葛正鹏,浙江广播电视大学远程与开放教育研究院,教授,主要研究方向是远程教育与开放大学建设。