让课程弥漫乡土音乐的芬芳

2017-03-23韩敏四川省泸州市第二中学

文/韩敏 四川省泸州市第二中学

让课程弥漫乡土音乐的芬芳

文/韩敏 四川省泸州市第二中学

我生长的泸州,是一个被唤作酒城的地方。然而,这里有比美酒还要醉人的景致、比美酒更加芬芳的酒歌,还有风中飘动的带着泥土芳香的民歌、充满民间智慧和烟火气息的叫卖音乐、别具特色的川剧“泸州河”、妙趣横生的儿歌、讲述劳动生活常识的“解歌”。这些丰富的人文景致,构成了多姿多彩的泸州本土音乐文化资源。

然而,近些年随着来工业化、城镇化进程的加快和社会结构的变化,民间艺术文化赖以生存的土壤和环境也在不断改变,许多民间艺术、民间技艺的生存空间遭到压缩,面临“边缘化”的危机,甚至一些珍贵的民间文化遗产如“船工号子”随着老一代传承人的相继离世而失传。“文化土壤”被蚕食,民间传统文化传承面临这严峻挑战,守护民族民间文化刻不容缓。本着传承本土民间音乐文化,让现在的孩子们认识、了解本土音乐文化的宗旨,笔者将本土民间音乐引入教材,实施音乐课堂教学,走出了本土民间文化资源进校园的新路。

雨醉风香——采编民歌民乐

学校合唱团在训练和演出的过程中,常下县区采风,感受泸州民间音乐文化资源的丰富和魅力。渔歌、山歌婉转悠扬,如泣如诉;酒歌高亢嘹亮,代代相传,吟唱至今。譬如,泸州叫卖音乐、“泸州河”川剧、泸州纳溪民歌、泸县雨坛彩龙、泸州古蔺花灯、泸州叙永踩山节、泸州合江民歌、泸州合江傩戏等。

这些民歌和音乐文化资源,极具地方性,有着鲜明的个性,如同山野的花,朴素、野性、顽强,在时代的变迁中传承下来。千百年来,从神话传说、故事、歌谣、谚语等民间文学到民间音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等民间艺术,都深深融入了我们的血脉,承载着厚重的历史积淀,散发着清新的泥土芳香。

传承保护本土民间音乐文化,让现在的孩子们认识、了解泸州本土音乐文化,作为一名土生土长的教师我深感责任重大、义不容辞。而本土民间音乐教材是音乐课程重要的基本资源,是实施音乐课堂教学的重要依据,也是本土民间文化资源进校园的一个重要途径。因此,笔者跋山涉水,走街串巷,搜集了大量民歌资料,开发了校本教材《江阳放歌》,设计了《凤凰钟灵》《乡土的芳香》等一批民歌赏析课例。

江阳放歌——汇集乡音乡情

作为一名音乐教师,笔者从90年代开始多次到泸州区县采风,收集本地民歌,在区县文化馆多位老师的帮助下,收集到了古蔺花灯、合江县的福宝之声、泸县民歌选集、纳溪民歌精选等珍贵的音乐资料,涵盖了四县三区的民歌(船工号子、抬共号子、薅秧山歌、马儿灯、牛牛灯、花灯、莲枪舞),以及泸州各区县的音乐文化工作者们创作的具有本地特色的歌曲,这些给我留下了深刻的印象。

近年来,我校根据自己的办学思想,在全面实施国家课程的基础上,以校本课程开发为突破口,积极投身新一轮课改。于是,我根据收集到的资料和实地采风的感受,开始了校本教材的编写。2005年11月,我将多年的采风心得和本地音乐文化工作者具有代表性的收集作品和原创作品,汇编成册,以本校的校歌、原创音乐以及校四县三区各为一个单元,编著出版了校本教材《江阳放歌》。这是泸州市第一本有正式刊号的校本教材,首次把本土音乐引入教材、进入校园、走进课堂。通过几年的教学实践,2014年8月,校本教材《江阳放歌》修订版正式在学校音乐教学中使用,并于2014年12月获得四川省校园成果建设一等奖。

修订版将原有的八个单元扩展为十个单元,其中“凤凰钟灵——校歌篇”收录了泸州二中自建立百余年来不同时期的四首校歌,形成了一个完整的校歌篇;“香樟林的旋律——校园篇” 收录了笔者近几年来三十余首音乐实践作品,其中有描写泸州酒、泸州景、泸州人文历史的《雨醉风香》,描写分水纸伞的《一把油纸伞》等歌颂家乡的原创歌曲;在“水北曰阳——江阳篇”里,收录了描写江阳历史、人和事的音乐,延伸拓展了有别于其他地方的“泸州河”川剧;新增的“风过泸州带酒香——酒歌篇”中收录了泸州几首比较有名的酒歌,如《醉美泸州》《1573美名传四方》,重点介绍了泸州的酒歌文化及其他民族的酒歌,让学生在了解泸州酒、泸州酒歌的同时,了解不同民族之间酒文化的不同之处。

此外我还收集了极具地方特色的民歌,分别构成了“彩龙飞天(泸县篇)”“野猫撵上宁夏川(纳溪篇)”“长江弯处是合江(合江篇)”“天宽地阔龙马潭(龙马潭篇)”“多情的永宁河(叙永篇)”“赤水河的思念(古蔺篇)”,将泸州的叫卖音乐、纳溪的滚板山歌、合江的民间戏剧——傩舞,以及两江融汇的龙马潭和川南胜地九狮山、永宁的《苗岭飞歌》、赤水河畔的古蔺花灯也收录其中,让学生品尝原汁原味的本土音乐文化,了解当地的悠久历史、风土人情。

乡土芳香——亲近民风民俗

以教材为全部,照本宣科,是一件很无趣、很没有成就感的事,但视教材为无物,也不是值得倡导的理念。因此,笔者一直在尝试将国家教材与校本教材结合起来,同时不拘泥于教材,而是根据孩子们的实际情况随时增减一些内容,打造独具特色的高中音乐欣赏课新样态。

以《乡土的芳香——民歌赏析》(此教案获全国课程设计大赛一等奖)为例,笔者授课时,采用“聆听——互动——探究”为主要教学模式,充分体现课程标准所倡导的基本教学理念。

首先将本土的纳溪民歌《撵野猫》作为引入部分在课前播放,诙谐、幽默歌词和旋律、本土歌手的演唱,引发了学生的亲切感,不知不觉地导入本节课的学习;然后,老师范唱川南民歌《槐花几时开》,进一步激发孩子的兴趣,并通过对歌曲的语言特点、情绪、表达的情感的提问激发学生思考和争论;既而趁热打铁,引导孩子们用四川方言、普通话、英语朗读歌词,体会不同语言对音乐风格形成的作用,进而引导孩子们尝试用说唱、速度变化主题变奏等方式,感受速度、节奏的变化对音乐风格带来的变化,再拓展到新民乐《槐花几时开》的欣赏,让学生充分体验民族与时尚、传统与现代的完美结合;而本校获奖作品《盛开的索玛花》在人民大会堂的展示,则激发了学生的集体荣誉感,并体验到音乐的无处不在。在老歌新唱环节,我选用了《康定情歌》这首耳熟能详的四川民歌,和孩子们边听边析,让孩子们明白老歌新唱的形式,丰富了教学内容。

在“秀一秀”环节里,孩子们各显神通,师生同唱、同舞《茉莉花》《青春舞曲》,共同演绎不同民族、不同地域、不同风格的民歌,或以分组或个体的形式展示自己的天赋,或踊跃回答歌曲所属的地区或民族……课堂歌声与笑声齐飞,思维与实践并进,营造出愉悦的学习氛围。而在互动活动中,我巧妙地引导学生探究、分析形成不同民歌风格的原因,将相关的理论知识融于活动之中。

进入延伸与拓展环节,我揉进了极具泸州特色的《合江傩戏》、江阳《分水纸伞》《叙永踩山节》、泸县《雨坛龙灯》等本土音乐,让学生了解了本土民歌的风格特点,理解了人文、地理、语言对音乐风格的影响,感受到本土音乐文化的厚重。这样,把泸州的酒歌、纳溪的山歌、古蔺的花灯等本土音乐文化和自己的原创歌曲融入了高中音乐欣赏教学中,既拓展了学生的音乐视野,也引导学生了解家乡,热爱家乡,热爱本土音乐和本土文化。

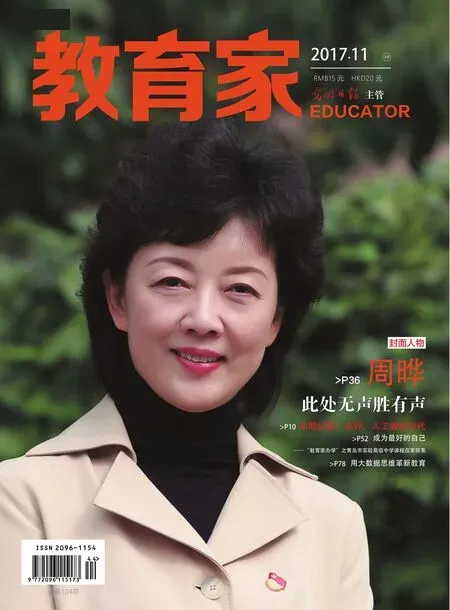

民族民间文化生于民间、兴于民间、藏于民间,是群众最真实的生命体验。本土音乐文化根植于当地文化生态环境。在学校教育中的传承乡土音乐不仅仅是音乐学与教育学研究的问题,更是维护音乐文化生态环境的重要举措。认识学校教育在本土音乐文化传承中的重要地位和文化生态视角下学校本土音乐文化传承的理论价值,把民族民间音乐文化引进中小学课堂,大力推进中华民族本土音乐教育,推动民间文化的现代化,让他们在学校就认识、了解并热爱民族民间音乐文化,让民间文化事业后继有人,努力推动本土民族民间音乐文化的传承与发展,我们将义无反顾,一路前行。