中医护理方案应用于原发性高血压患者的效果观察

2017-03-21周霄云阮小芬崔屹

周霄云,阮小芬,崔屹

(上海中医药大学附属曙光医院心内科,上海 200021)

中医护理方案应用于原发性高血压患者的效果观察

周霄云,阮小芬,崔屹

(上海中医药大学附属曙光医院心内科,上海 200021)

目的 探讨中医护理方案对原发性高血压患者心率、血压、证候改善及临床疗效的影响。方法选取2014年2-10月在我院住院的原发性高血压病患者60例,应用随机数表法随机分为中医护理组和对照组各30例,中医护理组在进行常规治疗的同时,按中医护理方案规范落实护理措施,对照组接受常规治疗和一般护理干预,观察4周后,比较两组患者治疗前后的血压、心率、中医证候积分、临床疗效等指标。结果①中医护理组患者接受中医护理方案规范干预后收缩压/舒张压为(133.80±7.63)mmHg/(79.40±5.01)mmHg,对照组患者治疗后的收缩压和舒张压为(137.23±6.25)mmHg/(78.10±4.30)mmHg,均较同组治疗前明显下降,且中医护理组患者的收缩压较对照组降低更明显,差异有统计学意义(P<0.05);②中医护理组患者接受中医护理方案干预后心率为(73.83±6.67)次/min,较治疗前的(77.37±8.55)次/min明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),而对照组患者治疗前后的心率比较差异无统计学意义(P>0.05);③中医护理组和对照组患者治疗后的症候积分分别为(7.10±3.3)分和(12.03±3.96)分,均明显低于同组治疗前的(17.72±4.26)分和(17.57±5.20)分,且中医护理组症候积分降低明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);④中医护理组患者的治疗有效率为96.7%,优于对照组的76.7%,差异有统计学意义(P<0.05)。结论原发性高血压患者在规范治疗基础上通过中医护理方案的实施,能适当降低心率、血压,进一步改善高血压患者的临床症状,提高临床疗效。

原发性高血压;中医护理方案;中医证候积分;疗效

中医护理作为中医临床工作的重要组成部分,长期以来已经形成了自身独具特色的护理工作模式和护理技术常规,成为实现中医药防病治病的重要方法之一。为充分发挥中医护理特色优势,提高护理效果,规范护理行为,国家中医药管理局先后颁发了52个病种中医护理方案,并在临床全面试行。“眩晕病(原发性高血压)中医护理方案”是首批下发的方案之一。我院于2014年2月至2014年10月根据方案内容和要求对30例原发性高血压患者实施辩证施护,并与常规护理的患者进行对照观察,现将结果报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年2~10月在上海中医药大学附属曙光医院心内科住院的患者60例,应用随机数表法随机分为中医护理组和对照组各30例。中医护理组患者中,男性18例,女性12例;年龄40~75岁,平均(57.13±10.24)岁;病程5~30年,平均(14.36±9.08)年;高血压分级[1]:1级11例,2级15例,3级4例;有家族史者8例。对照组患者中,男性16例,女性14例;年龄37~75岁,平均(54.01±10.10)岁;病程4~31年,平均(13.51±9.43)年;高血压分级[1]:1级13例,2级14例,3级3例;有家族史者7例。两组患者的一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 西医诊断标准参照2010《中国高血压防治指南》[1],中医辨证标准参照《高血压(眩晕病)辨证诊断标准》[2]。

1.2.2 纳入标准 符合以上诊断标准,性别不限,年龄18~75岁的原发性高血压病患者。

1.2.3 排除标准 年龄在18岁以下或75岁以上;妊娠或哺乳期妇女;继发性高血压;过敏体质患者;恶性肿瘤患者;急性传染病;合并有心、脑、肝、肾和造血系统等严重原发疾病;精神病患者。

1.3 方法

1.3.1 中医护理组 在进行常规降压治疗的同时,由责任护士根据其证型,按中医护理方案要求实施症状、证候护理;落实中医个体化健康指导;遵医嘱选择相应的中医特色护理技术治疗,包括耳穴贴压、穴位按摩、中药泡足、穴位贴敷疗法等。具体操作如下:根据患者证候选择耳穴神门、肝、脾、肾、降压沟、心、交感等,耳部皮肤常规消毒后用探针确认穴位,予磁珠贴压,隔日更换1次,双耳交替进行,每日逐一按压穴位4~5次,每次5 min左右。选择百会、风池、太阳、印堂等穴位进行按摩,操作者拇指垂直于腧穴做匀速圆周运动,力量由轻到重,循序渐进,每日3次,每次5 min。施压皆以局部出现酸、麻、胀、重为宜。根据疾病证型辨证施药,每晚睡前中药泡足,每次泡洗20~30 min。选择太阳、双足涌泉等穴进行中药贴敷,每日1次,每次持续6 h时。

1.3.2 对照组 接受心内科住院患者常规降压治疗和一般护理干预。

1.3.3 疗程 以2周为1个疗程,共观察4周,2个疗程。

1.4 评价指标

1.4.1 心率、血压测量 两组患者均于疗程开始前和结束后进行心率及动态血压监测,操作如下:受试者左上臂佩戴无创携带式血压检测仪,于当日8:00至次日8:00每1 h自动充气测量血压1次,取24 h收缩压、舒张压平均值,记为治疗前后的血压。测量静息状态下的心率数值,患者在安静环境下,休息5min后,由经过培训的护理人员做常规心电图检查,连续描记10个QRS波群,测量RR间期,以平均RR间期计算静息心率,此数值记为治疗前后的心率。

1.4.2 中医证候积分比较 根据《中医病证诊断疗效标准》[3]制订症候观察表,依据各症状性质程度分别以0、2、4、6代表各等级分值。两组疗程开始前1 d记录主、次症状,计为治疗前积分,疗程结束后记录症状变化,计为治疗后积分。

1.4.3 临床疗效评价 参照《中医病证诊断疗效标准》[3]拟订。效果好:眩晕、头痛、心悸等症状消失,中医症候积分为0,血压降至正常范围。效果较好:中医症候减分率>66.6%,舒张压下降1.33 kPa(10 mmHg,1 mmHg=0.133 kPa)以上,并达到正常范围,或舒张压虽未降至正常但已下降2.67 kPa(20 mmHg)或以上。效果一般:中医症候减分率33.3%~66.6%,舒张压下降未及1.33 kPa(10 mmHg),但已达到正常范围,或舒张压较治疗前下降1.33~2.53 kPa(10~19 mmHg),但未达到正常范围,或收缩压较治疗前下降4.00 kPa (30 mmHg)以上。效果差:中医症候减分率<33.3%,血压未达到以上标准。

1.5 统计学方法 应用SPSS18.0统计软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料率比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

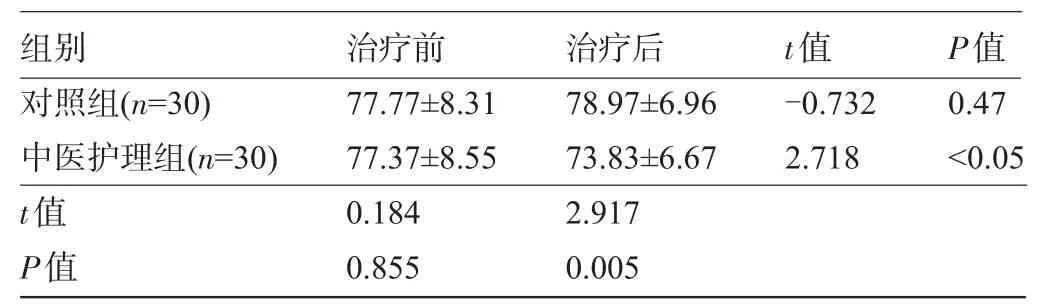

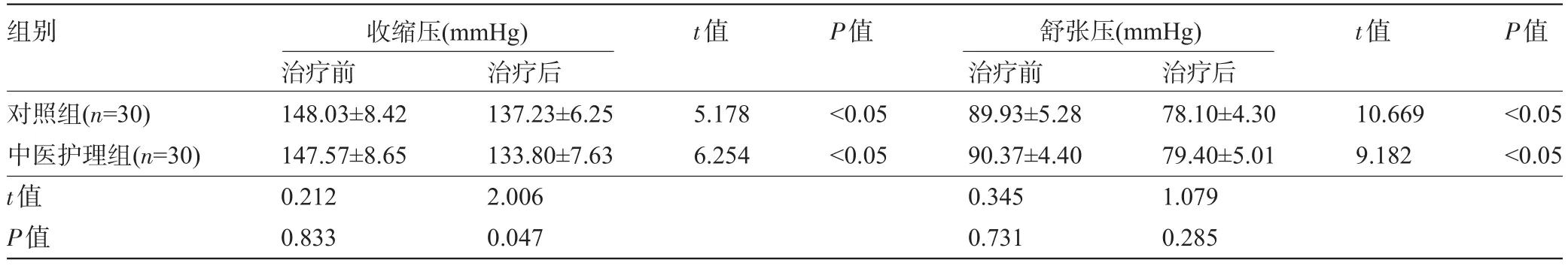

2.1 两组患者治疗前后的心率和血压比较 两组患者治疗后收缩压和舒张压均有显著降低,分别与同组治疗前比较差异均具有统计学意义(P<0.05),且治疗后中医护理组收缩压较对照组降低更明显,组间比较差异有统计学意义(P<0.05);中医护理组治疗后心率显著降低,与治疗前比较差异具有统计学意义(P<0.05),对照组治疗后心率变化不明显,与治疗前比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1和表2。

表1 两组患者治疗前后的心率比较(次/min,±s)

表1 两组患者治疗前后的心率比较(次/min,±s)

组别 治疗前 治疗后t值P值对照组(n=30)中医护理组(n=30) t值P值77.77±8.31 77.37±8.55 0.184 0.855 78.97±6.96 73.83±6.67 2.917 0.005 -0.732 2.718 0.47<0.05

表2 两组患者治疗前后血压比较(±s)

表2 两组患者治疗前后血压比较(±s)

组别t值P值t值P值对照组(n=30)中医护理组(n=30) t值P值收缩压(mmHg)治疗前148.03±8.42 147.57±8.65 0.212 0.833治疗后137.23±6.25 133.80±7.63 2.006 0.047 5.178 6.254<0.05<0.05舒张压(mmHg)治疗前89.93±5.28 90.37±4.40 0.345 0.731治疗后78.10±4.30 79.40±5.01 1.079 0.285 10.669 9.182<0.05<0.05

2.2 两组患者治疗前后的中医证候积分比较 两组患者治疗后中医症候积分均有改善,分别与同组治疗前比较差异均具有统计学意义(P<0.01),治疗后组间比较,中医护理组证候积分显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前后中医证候积分比较(分,±s)

表3 两组治疗前后中医证候积分比较(分,±s)

组别对照组(n=30)中医护理组(n=30) t值P值治疗前17.57±5.20 17.72±4.26 0.134 0.894治疗后12.03±3.96 7.10±3.32 3.248<0.05 t值4.678 7.350 P值<0.05<0.05

2.3 两组患者的治疗效果比较 中医护理组患者的治疗总有效率为96.7%,优于对照组的76.6%,差异有统计学意义(χ2=6.433,P<0.05),见表4。

表4 两组患者的治疗效果比较(例)

3 讨论

高血压病属中医眩晕、头痛范畴,主要病机是脏腑气血阴阳平衡失调,其本为肝肾阴虚,其标为肝阳上亢。阴不制阳,阳亢于上,气血上逆,故见眩晕头痛;阴损及阳,阴阳俱虚,清窍失养,症见头晕。现代医学则认为,精神紧张、焦虑等情绪变化和神经体液系统调节失衡均可导致交感神经活动增强,小动脉收缩,外周血管阻力上升,血压上升,继而出现头晕、头痛等症状。通过中医护理方案中多项护理措施综合应用,可望从整体上调整人体气血阴阳,疏通经络,使患者重新恢复阴平阳秘、气血调畅的生理状态[4]。

中医护理方案包括症状/证候护理,中医特色治疗护理及健康教育指导,为原发性高血压患者生活起居、饮食指导、情志调理、中药护理、症状护理等提供了系统的实施标准,有效提高了护理人员的中医临证施护能力[5]。方案中健康指导内容清晰明确,突出中医特色,方案涉及的中医特色护理技术,作为方案的核心内容其理论依据充分,操作便捷安全。

耳穴疗法是中国传统医学的瑰宝,中医认为耳廓外连躯体内连脏腑,《灵枢·口问》曰“耳者宗筋之所聚也”,“十二经脉上结于耳”[6]。肝穴疏肝理气、清肝熄风以泻实;肾穴滋补肾阴、滋水涵木以补虚;心穴养心安神;神门穴宁神定志止痛;降压沟、交感穴降压、调节自主神经功能[7]。诸穴相配,补虚泻实、标本同治则邪祛神宁、脏腑阴阳平而眩止。从现代医学角度看,耳穴贴压能刺激神经和内分泌系统,对舒张血管降低血压具有一定效果[8]。中药贴敷将药物敷于穴位,既有穴位刺激作用,同时药物施于皮肤、腧穴也能发挥疏通经络,调和气血的作用[9]。中药泡足早在春秋时期就有翔实记载,通过足浴可使药物经由经络穴位将药性传导输布到全身,达到平肝潜阳、安神降压之功效[10]。穴位按摩通过对体表穴位的局部按揉,将刺激传导到相关的脏腑以发挥其调节人体脏腑气血运作的功能[11]。百会穴居颠顶,为百脉之会,贯达全身,能通达阴阳脉络,调节阴阳平衡;风池乃风邪蓄积之所,按之能安神益气;按摩太阳穴给大脑以良性刺激,能振奋精神、止痛醒脑;按揉印堂穴能安神定惊、通经活络。现代医学研究发现,对穴位进行按摩,可促进神经系统和体液因子的调节作用,使阻力血管扩张而达到降压作用[12]。对太阳、百会、风池等穴位加以按摩,可以调整微血管的舒缩作用,解除小动脉痉挛,对高血压病的预防和治疗有明显作用[13]。

本研究结果提示,治疗后两组患者中医证候积分均有显著下降,而中医护理组改善更为明显,说明实施中医护理方案能够更好的改善原发性高血压患者的临床症状。两组患者治疗后血压均有显著降低,中医护理组较对照组收缩压降低更明显,两组患者治疗前后的心率比较发现,中医护理组心率显著降低。比较两组治疗效果显示,中医护理组的疗效明显优于对照组。提示中医护理方案的应用可以起到辅助降低血压的效果,对控制心率可能也存在一定作用。现代医学认为心率是反映患者交感神经兴奋性的指标之一,而交感神经激活是高血压发病机制之一[14],提示通过实施中医护理方案,可以使患者的交感神经活性降低,从而在降压治疗基础上更好的控制心率、血压,进一步改善患者症状体征,具体机制有待进一步研究。

综上所述,眩晕病(原发性高血压)中医护理方案作为中医专科护理标准应用于原发性高血压患者,不仅能改善临床症候,辅助降压,提高治疗效果,同时也为护理人员提供了规范、系统、明确的专业指导,使中医护理技术应用更加广泛、标准,健康教育更加专业、统一[15],也有利于最大限度地发挥中医特色优势,提高中医临床疗效。

[1]中国高血压防治指南修订委员会.中国高血压防治指南2010[J].中华高血压杂志,2011,19(8):701-743.

[2]中华中医药学会.中医内科常见病诊疗指南[M].北京:中国中医药出版社,2008:63-66.

[3]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:108.

[4]郭全芳,李传平,张云红.治疗性触摸及穴位按摩对高血压病伴焦虑的影响[J].实用中医药杂志,2009,25(12):814-815.

[5]甘玉华.高血压脑出血术后急性期并发症的预见性护理效果观察[J].海南医学,2013,24(5):777-779.

[6]徐晓春,郑求姣,高美娟.中医耳穴治疗对原发性高血压并发焦虑患者的影响[J].中华护理杂志,2011,46(10):996-998.

[7]杨媛媛,王燕,李文文,等.耳穴贴压治疗失眠疗效的Meta分析[J].护理学杂志,2015,30(5):4-8.

[8]尚淑梅,程美英,崔俊芳.耳穴压豆对中老年高血压患者血压及睡眠质量的影响[J].现代临床护理,2015,14(8):31-34.

[9]彭英,廖色清,谭远霞,等.中医特色护理穴位贴敷对脑卒中患者肢体功能的影响[J].海南医学,2015,26(3):467-468.

[10]罗继红,翟立华,程广书.中药足浴辅助治疗原发性高血压120例[J].中医研究,2010,23(9):59-60.

[11]何琼霞.穴位按摩联合贴敷疗法对肝阳上亢型高血压病患者降压效果影响的研究[D].福州:福建中医药大学,2013.

[12]何新荣,陈晓琴,马晖.穴位按摩改善冠心病中医临床证候效果观察[J].护理学杂志,2012,27(15):37-38.

[13]张慧敏,费宇彤,时宇静,等.针刺“百会”“太阳”改善局灶性脑缺血脑微血管内皮细胞功能的动态观察[J].针刺研究,2006,31(2): 67-72.

[14]高芸茹,王宝珠,赵志华,等.辨证施护在原发性高血压病人中的应用研究[J].护理研究,2012,26(30):2813-2815.

[15]郭敬,周姣媚,陈扬.肺癌中医护理方案临床应用实践[J].中国护理管理,2013,13(10):17.

R473.5

B

1003-6350(2017)04-0686-03

10.3969/j.issn.1003-6350.2017.04.061

2016-04-02)

国家自然科学基金(编号:81403352);上海市卫生和计划生育委员会上海市中医药事业发展三年行动计划(编号:ZY3-CCCX-2-1003)

崔屹。E-mail:jshzzxy@163.com