清代中后期奉天地区移民控制研究

2017-03-20田雨

田 雨

(辽宁社会科学院 文化学研究所,辽宁 沈阳 110000)

康熙中晚期以后,由于关内北方诸省的土地兼并活动日趋加剧,大批农民不断被排挤出土地而丧失生活来源。山东登州府“与辽东对峙仅隔海,而土瘠民无恒业”,康雍之际,浮海“倚辽阳觅食者,邑以千计”。而“直隶民人,虽当丰收之年,亦多出关、出口谋生”[1]。除此以外,还有像山西、河南等省,也有不少人户流徙到此。而清廷为保存满洲风俗、防止民族同化,稳固满洲根本之地,欲全面封禁东北。同时又设立围场关卡独占当地特产。雍正年间,清廷对关内汉族民人开始加以限制,非经许可,不得私自出山海关。但这一时期相对较康熙时期只是稍加严格,仍未完全禁止。到乾隆时,清廷才对东北采取了严厉的封禁政策,它是以清政府对东北地区颁布的一系列封禁令为标志的。

乾隆五年(1740年)四月,清政府正式颁布对奉天地区的封禁令,并提出封禁奉天的八条具体措施,总结起来即加强山海关出入之禁;严格管控赴奉天贸易船只私载;严格保甲稽查,详查旗民一体;严格清丈民旗土地,奉天闲田专令旗人耕种,汉族民人禁止开垦;严禁在奉天地区开矿取利及重治私挖人参者。这是清廷废除“辽东招民开垦令”以来,清廷对关内民人流入东北采取的最为严厉、最为具体的限制性措施。乾隆五年(1740年)九月,奉天府尹吴应枚秉承意旨回应东北封禁令,上奏其草拟的措施:“关外各边关,请严查出入。查奉天各边隘,俱关紧要。应令该将军详悉妥办,严行稽查”[2],并于乾隆六年(1741年)正式制订出具体安置流民的方案,同时清理奉天将军境内户籍和民地。

虽然乾隆帝竭力阻止汉民出关,但奉天府清理汉族流民的工作进展情况却令其难以满意。乾隆十一年(1746年),奉天府尹霍备因过关民人有失查之失,乾隆帝对此事异常震怒,被乾隆帝下令撤职查办,“该府尹霍备莅任数载。其各州县流寓民人。并未取保入籍。亦未令其回籍。漫无稽查。而定议后、出关人数。续添四万七千余口。聚集益众。是奉旨立限之案。该府尹既不实心办理。又不将不办缘由奏闻。实属怠玩。请将霍备解任来京,交部议处”[3]。同时下令奉天将军等将奉天现在寄寓民人逐渐清理,“自应遵照原议,实力奉行”,并“转饬地方官员,留心查察,不得仍前怠忽”[3]。此案所涉出关民人为数并不为多,但却对奉天主官严厉处罚,显然其意在杜绝此类现象再次发生,并彰显封禁的决心。

乾隆十五年(1750年),奉天府未入民籍的民人归还原籍的期限已然届满,但在未入籍的民人中,仍有置有产业不欲回籍,而又不愿编入奉籍之人,乾隆皇帝无可奈何,不得不再次做出让步,被迫“加恩”宽展十年,同时下令盛京将军并地方官等人:“详晰申明晓谕,其在奉省本无产业者,仍令陆续回籍外。若在奉省置有产业,何不即入奉籍。既不欲回原籍,而又不肯编入奉籍,则是目无法纪,怙恶不悛矣。限期一满,定当严行治罪,决不姑贷。”[4]不过,清廷仍晓谕地方官员,若以后内地流民,仍有秘密流出者,令奉天沿海地方官,以多数兵力稽查;令山东、江苏、浙江、福建、广东五省之总督巡抚,严禁商船密航者。同时又命令守边八旗官弁,及沿边州县,山海关、喜峰口以及九处之边门,严禁流民出入[5]。至乾隆二十六年(1761年),这项命令在清廷高度重视下,终于初见成效:“现在流寓小民,应入籍者,均皆欢悦入籍;应回籍者,俱经各回原籍。所有商贾工匠及单身佣工三项,为旗民所资藉者,准其居住。其余入籍之户,与奉天民人,一体纳赋。”[5]可见这项政策具有更加务实的特征,清廷采取了有限的“封禁”方式,掌握了关内去往奉天地区的汉族移民数量,同时也认可了关内移民的户籍问题,承认了关内移民在奉天的地位,既满足了内地劳动力谋生之需,也适当地满足了东北当地旗人,特别是土地所有者对佣工的需求。

乾隆四十一年(1776年),乾隆帝再次下谕:“盛京、吉林为本朝龙兴之地,若听流民杂处,殊于满洲风俗攸关,但承平日久,盛京地方与山东、直隶接壤,流民渐集,若一旦驱逐,必致各失生计,是以设州县管理。”[6]这更是对流民定居权的承认,流民人口由此转变为迁移人口,政府设州县管理流迁之人,而这些流迁者又成为当地州县存在的人口基础。

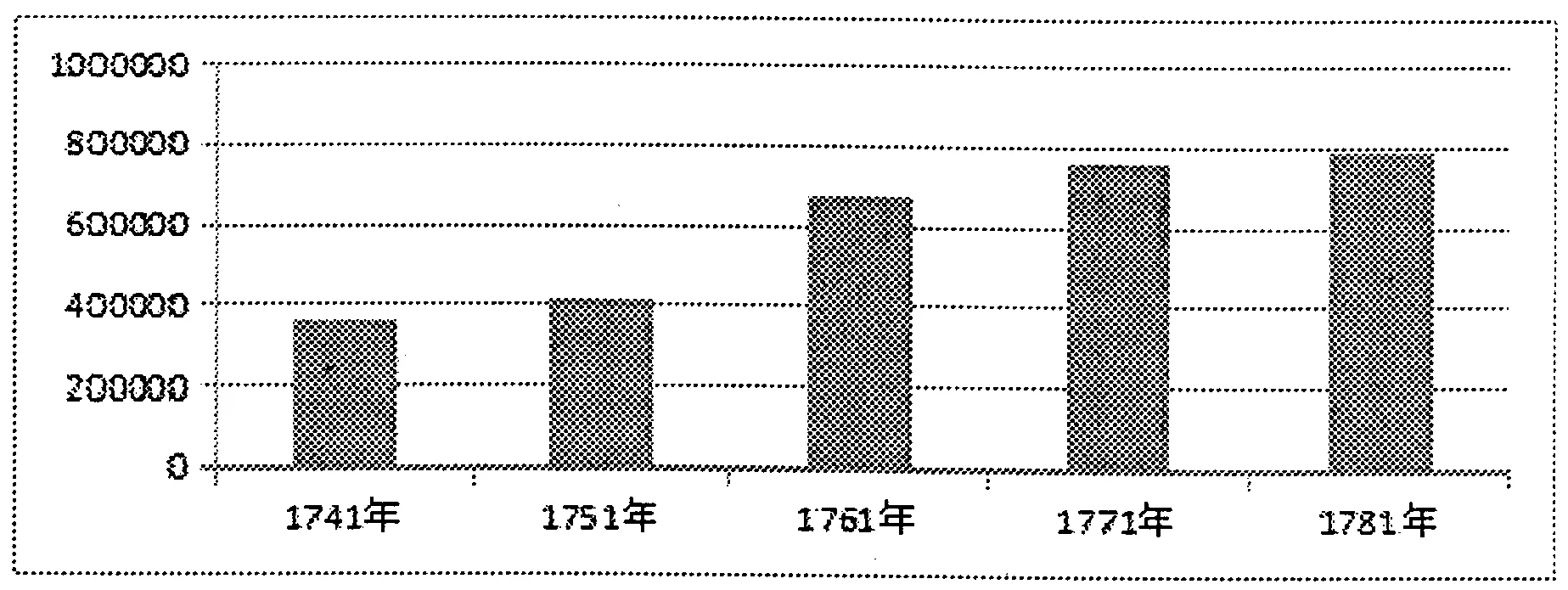

清廷自乾隆初年虽然连续颁布封禁东北的禁令,但收效却不明显,其并未从根本上阻止关内汉族民众不断地涌入奉天乃至整个东北地区。人口流动是社会发展的自然趋势,奉天地区在当时确实对不少关内求食谋生的移民有着强大的吸引力,其不但与直隶、山东接壤,交通相对便捷,而且沃野千里、物产丰饶,人口稀少、税轻役简,因此“闻风而至者”不可抑制,这并非单靠政府禁止的政令所能控制。正如乾隆年间大学士傅恒在《清厘奉天流民以培风俗议》的上疏中所称:“商贾工匠及单身佣工五项之人,为旗民所资借,势难禁阻。”[7]至于从事垦耕的农民,亦同样为当地社会所需要。因此自封禁后的前五年,仍有民人47000余口流至关外[8],据统计,乾隆时期东北全境有民人164872户、961328口,其中盛京境内115194户、789093口,可见关内移民迁徙东北重要还是集中于奉天地区[9](P156)。而且乾隆年间辽宁地区的人口数量一直持续上涨(见图1)。

图1清乾隆年间奉天人口增长情况[9](P154)

当然清廷对东北的政策无疑会对关内移民产生影响,封禁政策自然是一种阻力,使得不少中原汉人将“出山海关”视为畏途。清代辽宁地区地方官员常因旗民庄主的自身需求与现实社会经济发展的需要,在封禁政策的实施过程中往往执行不力,对关内移民、商贩更多采取的是默认包容的态度,如乾隆五十六年(1791年),清廷得知奉天、锦州沿海地方,有搭棚居住的福建人“多至万余户”。“此皆系地方官以闽人在彼贸易营生,藉此多征商税,遂尔任其居住”,本属禁止之列[10]。而这些往往显示出中央与地方在人口问题上的矛盾。

乾隆年间朝开始厉行的东北封禁政策,仍为后来的嘉庆、道光两朝所继续奉行。嘉庆八年(1803年)三月,嘉庆帝因关外民人大量出关,或前往盛京一带投亲,或去任佣工觅食,大为不满,而且出关民人人数增多,造成的宜接后果是盛京商品价格上涨,有可能使粮食价格也同时上涨,从而影响到旗民生计。因此,嘉庆皇帝特饬盛京将军晋昌:“劝谕旗人,或将现有地亩,自行耕种,或将未种荒地,以次开垦,俾各自食其力,渐臻饶裕。断不可图得一时租息,将自有地亩,尽租佃民人,转至生计缺乏。至民人等出关后,定例不准私垦,私典旗人地亩,并当出示查禁,勿得阳奉阴违,视为具文。”[11]由于嘉庆皇帝对此事的重视,重新严禁山海关之事又提到议事日程上。

嘉庆八年(1803年)五月,大学士兵部尚书保宁制定出新的关禁章程。章程除了对原来关禁各款进行重申和强调以外,还对山东与辽东之间的海上偷渡活动进行严禁,严厉稽查山东民人多由海道偷渡奉天的行为。与此同时热河、承德所属朝阳、建昌等县,与盛京、锦州、义州等接壤处所边门,应更为严密的稽察[12](P66)。

嘉庆帝的本意仍将奉天视为满洲根本重地,同时不准流寓东北的民人杂处之间私垦地亩,以致有碍旗人生计。因此,他命令地方官员“饬禁民人携眷出口,该民人等当各在本籍安业谋生,不得轻去其乡”[13]。嘉庆否认了部分大臣提出的“地方富庶,兵力可以勇健”之说,他认为:“东三省旗人以弓马为本务,每日勤加演习,及捕打牲畜,兵力自臻骁健,设遇汉人相处,必致沾染气习,渐流懦弱,今黑龙江之兵,胜于吉林,而吉林较胜于奉天,可见兵强之法,不在通商,此其明验也。”[14]

道光皇帝即位后,其对东北方针政策与嘉庆帝如出一辙。道光八年(1828年),清廷再次严令禁止流民出关,责令各省“预行晓谕”,对民人“与其驱逐于出关之后,不若预禁于迁徙之时”[15],“严饬守关各员谨遵定例查验”,持有执照者,始准放行,并“着奉天等处海口营县,凡遇船只收口,逐加查验,如有无照民,即行严拿治罪”[16]。道光十四年(1834年),因为流民数量太多,朝中严禁之声再起,道光帝特下谕旨,强调封禁。要求山海关的官员对“形同乞丐,襁负而至,虽携带妻子,仍准照例发给执照出关外。其借贫民名目,迁徙眷属,乘坐大小车辆前往奉天,吉林种地营生者,概行截回”[17]。

此后,道光帝又下禁令,禁止关外民人出关进入东北。道光八年(1828年),清廷再次严令禁止流民出关,便于海口、关津,重申禁例,并采取措施,责令各省“预行晓谕”,指出,对民人“与其驱逐于出关之后,不若预禁于迁徙之时”[15]。并“严饬守关各员谨遵定例查验”,持有执照者,始准放行,“并着奉天等处海口营县,凡遇船只收口,逐加查验,如有无照民,即行严拿治罪”[16]。道光十四年(1834年),因为流民数量太多,朝中严禁之声又起,道光帝再下谕旨,强调封禁。要求关内地方官员:“剀切出示晓谕,俾穷乡僻壤,咸使闻知,不可轻去其乡,毋得懵然前往,徒劳往返。”山海关对“形同乞丐,襁负而至,虽携带妻子,仍准照例发给执照出关外。其借贫民名目,迁徙眷属,乘坐大小车辆前往奉天、吉林种地营生者,概行截回”[18]。

然而,嘉庆、道光时期推行封禁政策要比乾隆时期更为困难,这不但与多种社会因素有关,如人口的迅速增长、社会的动乱不安等,导致社会治理精力分散,常常导致无暇顾及东北,而且封禁也与清廷传统的救荒政策——允许部分地区灾民出关就食相抵牾,因此清廷的封禁政策是因时而异、时禁时缓的,而绝对的封禁从来没有实行过。迫于日趋沉重的生活压力和连年不断的自然灾荒,越来越多的山东和直隶等省农民或泛海偷渡到辽东,或私越长城来到辽西,奉天地区流民的数量陆续增加。仅仅道光十四年(1834年)前三个月,山海关就放出贫民4600余口。这些贫民到达东北以后,“俱系前赴盛京、吉林所属地方谋生。上年系丰收年分,查无一户回籍进关。皆由边外地尽膏腴,俱各耕种营生,虽前定章程,应于成熟后饬令回籍,而该贫民等安居乐土,不但不肯回籍,抑且呼朋引类,日积日多,驱逐不易”[18]。正是在这种聚合效应的影响下,嘉庆、道光时期的东北人口迁入数量远超前代任何时期。

盛京地方,在嘉庆十七年(1812年),民人数量已达942003口,较乾隆朝增加152910口[9](P15),至嘉庆二十五年(1820年),锦州、奉天(含兴京)人口分别达43.4万人和132.3万人[19],道光二十年(1840年),盛京地方民人数量已然攀升到2213000口。自嘉庆朝以后,东北的人口密度有显著变化,嘉庆十七年(1812年)奉天地方每平方公里为7.53人。另据嘉庆二十五年(1820年)奉天地区城市人口密度计算,奉天府为12.93人,锦州府为28.94人[9](P157)。此外,由于辽北地区蒙古旗主的招垦,关内民人纷然向此地聚集迁徙,清廷先设置了额勒克巡检,后来由于土地开辟量剧增,汉民聚族益众,清廷于是在此处添设昌图厅,到道光年间,昌图厅的在册垦民已经达到6918户[20]。由此可以看出,嘉庆、道光两朝奉天地区人口已经由传统的聚集地辽东地区逐渐向周边地域扩散,有的甚至形成一定的规模。

但是与南方迥然不同的是,东北人口的增长率,在嘉庆、道光两朝并未出现爆发式的增长。据学者统计咸丰元年(1851年),奉天地区人口数量达到258.1万,从嘉庆二十五年(1820年)至此的31年间,奉天地区人口的年平均增长率为13.1‰[19]。而未取得户籍的流民应不在统计之列。在一个半世纪的时间中,移民的人口增长似乎长期保持一个相当均匀的速度,这显然是在封禁条件下有限制的人口迁移所造成的。

[1]孙嘉淦.孙文定公奏疏卷4:安插流民疏[C]//四库未收书辑刊1辑:第22册.

[2]清高宗实录:卷115[M].乾隆五年四月甲午.

[3]清高宗实录:卷257[M].乾隆十一年正月戊子.

[4]清高宗实录:卷371[M].乾隆十五年八月甲午.

[5]昆冈等重修.大清会典事例:卷158,户部7,户口五·流寓异地[M].

[6]清高宗实录:卷1023[M].乾隆四十一年十二月丁巳.

[7]阿桂等修,刘谨之等撰.盛京通志:卷129,国朝艺文[M].

[8]清高宗实录:卷257[M].乾隆十一年正月戊子.

[9]孔经伟.清代东北地区经济史[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1990.

[10]清高宗实录:卷1376[M].乾隆五十六年四月辛亥.

[11]清仁宗实录:卷111[M].嘉庆八年四月丙子.

[12]嘉庆八年关里出入山海关史料选:大学士保宁等为稽查出关民人申明例禁并酌议章程事奏折[G].历史档案,2001(2).

[13]清仁宗实录:卷113[M].嘉庆八年五月乙未.

[14]清仁宗实录:卷126[M].嘉庆九年二月癸酉.

[15]清宣宗实录:卷138[M].道光八年七月壬子.

[16]清宣宗实录:卷146[M].道光八年十一月庚子.

[17]清宣宗实录:卷250[M].道光十四年三月乙酉.

[18]清宣宗实录:卷250[M].道光十四年三月乙酉.

[19]葛剑雄,曹树基.中国移民史:第6卷[M].福州:福建人民出版社,1997.

[20]长顺修,李桂林纂,李澍田等点校.吉林通志卷28:食货志一·户口[C]//长白丛书本,长春:吉林文史出版社,1986.