感情经历、失恋角色对恋爱认知-情绪分辨能力的影响*

2017-03-18孙时进苏虹宋耀武

孙时进苏 虹宋耀武

(1复旦大学心理学系,上海 200433) (2 河北大学教育学院,保定 071002)

感情经历、失恋角色对恋爱认知-情绪分辨能力的影响*

孙时进1苏 虹1宋耀武2

(1复旦大学心理学系,上海 200433) (2 河北大学教育学院,保定 071002)

为探究失恋后个体所出现的认知和情绪状况的原因,本研究考察了不同感情经历个体以及失恋个体中主动失恋和被动失恋者对 “恋爱事件”的记忆和陈述方式的特征。方法:招募113名被试,根据感情经历和现状分为四组 (失恋后单身45人,失恋后恋爱23人,从未失恋现恋爱11人,从未失恋现单身34人),失恋角色 (主动36人、被动32人),使用多维尺度分析技术测量个体的认知-情绪分辨能力。结果:四组中只有失恋后单身组且被动失恋的个体记忆方式中混淆了恋爱的认知和情绪成分,表现出较低的认知-情绪分辨能力。结论: (1)失恋后的再恋爱能够修复因失恋带来的混淆感; (2)失恋事件中的被动方往往比主动方体验到更多的混淆感。

失恋,创伤记忆,感情经历,主动/被动,多维尺度分析,认知-情绪分辨能力。

1 引言

创伤事件通常是具有较高强度威胁性的事件,它可能让个体产生强烈的情绪反应 (如震惊、拒绝等),并且对个体生活造成潜在的长期影响 (Sun, 2013)。失恋 (或分手)是指一段亲密关系的破裂,这一事件对当事人的感情生活具有威胁性,同时经历之后会产生各种情绪状态,以负性情绪为主,并且在很长一段时间内当事人的生活受到重大影响。从这个角度看, “失恋”这一事件在某种程度上可称为 “创伤事件”。创伤与记忆的关系不容回避,研究者越来越关注的问题是:创伤经历是如何被记忆存储的?创伤会激活特殊的、与普通记忆过程相区分的记忆机制吗?这些记忆可能被淡化吗,个体之后有可能恢复吗?

大多数人可能经历过不同的感情状态:单身、恋爱、失恋等,不同状态的个体对 “恋爱”也会有不同的印象。单身者对恋爱只有想象和旁观的记忆,恋爱者记忆中有甜蜜的拥抱、也有苦痛的争吵,失恋者有恋爱的回忆、也有分手的痛楚。失恋必然先由一方提出,一般地,主动失恋方和被动失恋方对此事件会产生不同的情绪反应。主动失恋方将体验羞愧自责等负性情绪,但其强度并不显著;而被动失恋方则会经历极其明显的焦虑害怕或生气愤怒 (谢依惠,2012),对他们而言,当一份依恋断绝、爱的冲动受阻,大脑就会把这种力量推向消极情绪体验 (Meloy,1998)。有实验研究启动了个体的失恋情绪,发现其认知风险判断受到了明显影响 (苏虹,杜秀敏,杨志刚,宋耀武,2015)。Akert(1998)认为人们在分手中扮演的角色是预测分手后感受的重要因素。Fisher(2004)认为失恋之后不会马上 “不爱”,反而因被拒产生的 “恨”的强度与爱同样强烈。通过fMRI研究发现,为激情浪漫而构建的大脑回路在某种程度上与心理学家称为怨恨/愤怒的大脑网络直接相连,爱和恨/怒在大脑中错综复杂的纠缠 (Fisher,2010)。几乎所有人在一生中的某个时间都体会过被拒 (Rejection)的痛苦 (Fisher,2004),几乎无人能逃脱被拒带来的空虚、无助、恐惧和愤怒 (Baumeister&Wotman, 1993)。前人对感情结束的主动方和被动方的失恋感受、情绪状态均做出相应的阐释 (Emery,Sbarra,&Grover,2005;Peterson,Rosenbaum,&Conn, 1985)。主动失恋方因事件发生前的心理准备,仅会因为伤害对方而产生罪恶感、自责、羞愧等不快乐情绪 (Emery,Sbarra,&Grover,2005),而分手对被动失恋方来说是会带来破坏性的,他们更易体验失恋带来的创伤性感受 (Tashiro&Frazier, 2003)。那么,两种角色当事人对于 “失恋”这一事件的存储方式相同吗?

Brewin,Dalgleish和Joseph(1996)提出了创伤记忆的双重陈述理论,该理论指出对事件的记忆可以被储存在以言语、语言为基础的系统—言语获得系统 (verbally accessible memory,VAM),也可以储存在感知、情感系统—情境获得系统 (situationally accessible memory,SAM)。虽然双重陈述理论主要为了描述创伤后压力障碍相关事件的记忆,但某些不会导致创伤后障碍的压力事件 (如失恋)也会因其创伤性得到VAM和SAM的存储和陈述,同时根据事件对个体创伤程度的大小决定分别在两个系统中记忆的分布。如果个体的记忆与情绪有很强烈的联系,那么他们对创伤记忆准确的言语陈述会被阻碍。原因如 Conway和 Pleydell-Pearce(2000)所述,创伤后自我记忆系统的基本问题是,倘若紧张情绪在生活中 (再次)经历,那么认知系统当下的操作就会受到阻碍。如果个体不能够用语言描述情绪记忆,那么此事件的记忆就不能够整合到现存的知识基础和自我陈述中。不同感情状态的个体是如何存储恋爱记忆的?是否失恋经历会造成一种持续的创伤?再恋爱真的会复原创伤带来的影响吗?

个体能够区分创伤经验中情绪的、情感的方面和非情绪的、认知方面的能力被称之为 “认知-情绪分辨能力” (Cognitive-Emotional Distinctiveness, CED) (Boals&Rubin,2011;Boals,Rubin,& Klein,2008)。一个对特定记忆CED水平低的个体,将会混淆事件的情绪感知和认知上的陈述,记忆当中情绪上的特征都能够与非情绪刺激强烈地结合。这可能是因为情绪负载的SAM记忆系统很容易被事件 (非情绪刺激)的提示所激活。在创伤记忆低CED水平的个体身上,记忆最初都会与激烈的感知和情感成分相联系,使个体加工经验并创造一种与事件一致的、言语的解释成为一种困难。Boals和Klein(2005)对207名在12个月内失恋的个体进行了关于恋爱事件的多维尺度分析检验,该研究是在同一类感情状态 (有失恋经历)的个体中进行的,区分了对过去的恋情痛苦程度的主观报告,结果发现,报告失去恋情悲痛水平较高的个体感知到过去的恋情中情绪和非情绪/事件特征极为相似,而报告失去恋情悲痛水平较低的个体则相反。Boals和Klein的研究对象没有控制组进行对比,只使用了恋情痛苦程度的主观报告。本研究添加不同的感情状态组,从情感过往经历上区分了恋爱和单身,从当下情感状态上区分了恋爱和单身,同时对失恋后现单身的个体区分了主动分手和被动失恋,在被试属性上对不同的感情经历和状态进行清晰的划分,研究他们对恋爱记忆的认知-情绪分辨能力的异同。

2 研究方法

2.1 被试

本研究招募113名被试 (平均年龄=24,年龄跨度16–49),被试属性及人数如下: (1)性别:男性31人,女性82人; (2)失恋经历:有失恋经历的68人 (失恋后单身45人,失恋后现恋爱/结婚23人,失恋时长均在24个月内),没有失恋经历的 (从未失恋现恋爱/结婚11人,始终单身34人); (3)被试主观报告其失恋性质:主动分手36人,被动分手32人。

2.2 研究材料和程序

材料使用Boals和Klein(2005)所用的发生在恋爱情境中的6项事件刺激和6项情绪刺激 (具体题项见表1)。将12个刺激进行不重复两两配对,其中包括 “一致性配对”和 “不一致性配对”,前者分别是情绪刺激间的配对和事件刺激间的配对,后者是情绪刺激与事件刺激配对。要求被试对“刺激对”的 “相似性或差异性”进行9级评定,两个刺激的相似性越高、差异性越低,则评价的等级越低。按照匹配和呈现规则,刺激呈现顺序为:(1)情绪刺激—情绪刺激; (2)事件刺激—情绪刺激; (3)情绪刺激—事件刺激; (4)事件刺激—事件刺激,所有可能的配对项均呈现一次,且无重复,共66项。

2.3 研究设计

以失恋经历4(失恋后单身、失恋后现恋爱/结婚、从未失恋现恋爱/结婚、始终单身)、分手角色2(主动、被动)为被试间自变量,以个体的认知-情绪分辨能力得分为因变量,探究失恋经历和感情现状所引起的个体认知-情感分辨能力的特征差异。

2.4 统计方法

研究常用多维尺度分析 (Multidimensional Scaling,MDS)方法来评估个体对事件的认知陈述能力(Kruskal&Wish,1978;Schiffman,Reynolds,& Young,1981;张文彤,2004)。Individual Difference Scaling(INDSCAL)是一种MDS模型,其目的不仅是要分析客体的结构,而且进一步要分析主体之间的差异,称为个体差异的多维尺度分析法,或者加权个体差异欧氏距离模型 (WMDS),本研究采用的就是INDSCAL模型。在SPSS 21.0中将收集到的数据转换成矩阵形式,每个被试一个矩阵,再进行MDS_INDSCAL个体差异模型的多维尺度分析,同时还使用到重复性t检验。

MDS需考虑Stress和RSQ两个统计量,RSQ即决定系数,表示总变异中能够被相对空间距离所解释的比例,越接近1表示模型拟合越好,一般在0.6以上为可接受范围。匹配优度的数值量度称为应力,Stress就是一个匹配指标:若Stress≥20%,则近似程度为差 (Bad);≤10%,为满意 (Fair);≤5%则为好 (Good);≤2.5%,为很好 (Excellent);其理想的情况为Stress=0,称为完全匹配 (Prefect)。

3 结果

3.1 MDS刺激材料情绪评定结果

正式研究前对12项刺激材料的情绪强度进行标准化评定,理想状况是情绪性刺激具有高情绪效价,认知性刺激具有低情绪效价。本实验正式被试外的另37名被试 (不考虑有无恋爱经历)参加了材料评定,要求被试对句子的情绪强度进行5级评定 (0=完全无情绪,1=无情绪,2=介于有情绪和无情绪之间,3=有情绪,4=情绪强烈),结果如表1所示。

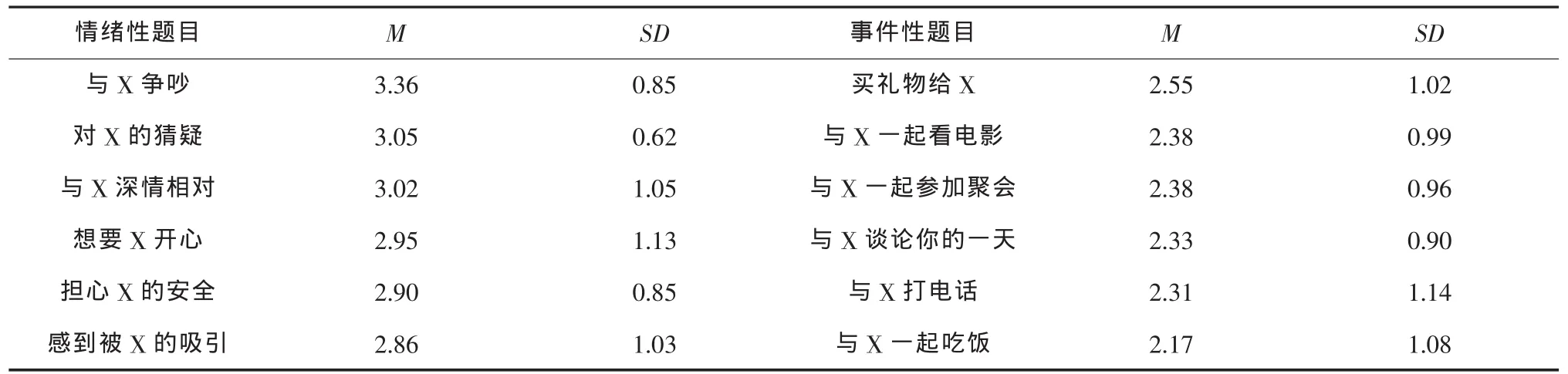

表1 刺激材料题目的情绪效价等级评定结果

对表1情绪刺激中等级最低的项目 (感到被X的吸引)和非情绪刺激中等级最高的项目 (买礼物给X)进行相关样本t检验,结果t(36)=2.06,p<0.05,说明情绪刺激与非情绪刺激之间存在显著差异,上述六项情绪刺激的情绪等级均显著高于下方六项非情绪刺激的情绪等级,证明两类项目间情绪性和认知性的区分。

3.2 认知-情绪分辨能力的INDSCAL个体差异结果和分析

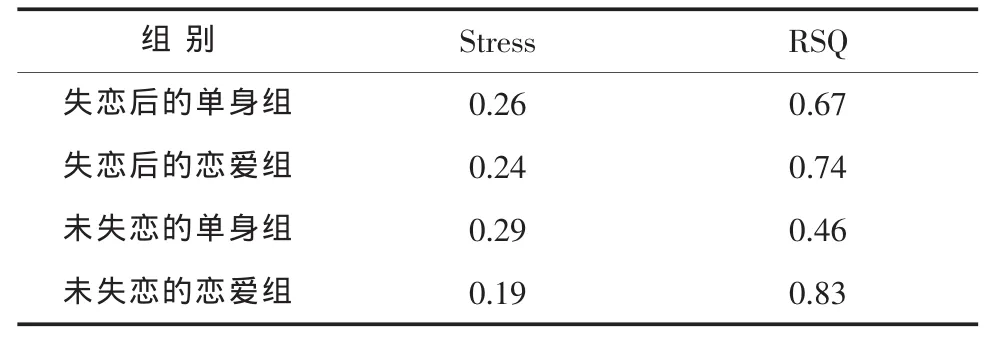

本研究对失恋后的单身组、失恋后的恋爱组、未失恋的单身组、未失恋的恋爱组四个组进行了INDSCAL多维尺度分析,其分别的模型匹合度参数如表2所示,可见RSQ值不理想的是 “未失恋的单身组”,4组的Stress值为可接受范围。

表2 组INDSCALE模型参数值

MDS中只有12项刺激,所以拟选择两维度相匹配 (Kruskal&Wish,1978):刺激效价 (积极、消极),刺激类别 (情绪刺激、事件刺激)。四组的研究结果分别如下:

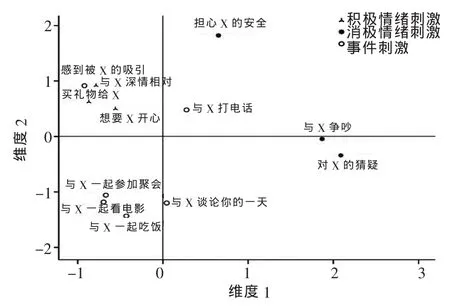

(1)失恋后单身组的INDSCAL模型

失恋后的单身组呈现出如图1所示的结构模型,积极情绪刺激与消极情绪刺激在维度1上有较清晰的区分,积极情绪刺激 (感到被吸引、与深情相对、想要开心)均在维度1左侧,消极情绪刺激均在其右侧 (担心安全、与争吵、对猜疑),维度2拟探索事件刺激和情绪刺激的区分,但本组实验结果出现了事件刺激和情绪刺激相互掺杂的现象,维度2上方除情绪刺激,还混杂着事件刺激 (买礼物、与打电话),其下方在大多事件刺激中混入负性情绪刺激 (与争吵、对猜疑)。对维度2出现的事件刺激与情绪刺激掺杂的现象,本实验希望通过各项目的情绪性/认知性强度 (使用表1的项目情绪效价,)来探索失恋后的单身组在维度2上的区别揭示的现象,故对其进行重复测量t检验,结果发现M1=2.77(±0.83),M2=2.61(±0.57),t(41)=1.64,p>0.05,在维度2上情绪性/认知性强度差异不显著,表明失恋后单身组被试混淆了认知性事件和情绪性事件。

图1 失恋后单身组的INDSCAL模型

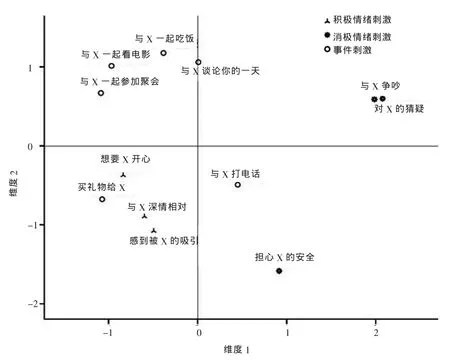

(2)失恋后的恋爱组INDSCAL模型

失恋后的恋爱组呈现出如图2所示的结构,积极情绪刺激与消极情绪刺激在维度1有较清晰的区分,积极情绪刺激 (感到被吸引、与深情相对、想要开心)在维度1左侧,消极情绪刺激在其右侧(担心安全、与争吵、对猜疑),维度2上对于事件刺激和情绪刺激的区分也有掺杂的部分,但相对失恋后的单身组有一些变化。维度2上方除了情绪刺激,同样混杂两个事件刺激 (买礼物、与打电话),其下方在大多事件刺激中仅混入一项负性情绪刺激(与争吵)。通过各项目的情绪性/认知性强度对失恋后的恋爱组呈现在维度2上的项目分类进行重复测量t检验,结果发现M1=2.81(±0.74),M2=2.52(±0.64),t(41)=3.13,p<0.01,维度2上下项目呈现的情绪性/认知性强度指标差异显著,表明失恋后恋爱组被试能够显著地区分恋爱相关事件中的认知性和情绪性。

图2 失恋后的恋爱组INDSCAL模型

(3)未失恋的单身组INDSCAL模型

未失恋的单身组呈现出如图3所示的结构模型,积极情绪刺激与消极情绪刺激没有较清晰的区分,积极情绪刺激 (感到被吸引、与深情相对、想要开心)均在维度1右侧,同时也混入消极情绪刺激的一项 (与争吵),左侧包含两项消极情绪刺激 (担心安全、对猜疑),维度2上对于事件刺激和情绪刺激的划分也未呈现较清晰的划分,上方的事件刺激中混杂着两项积极情绪刺激 (感到被吸引、与深情相对),下方的情绪刺激中包含了一项事件刺激 (与一起看电影)。对维度2所区分的项目的情绪性/认知性强度进行重复测量t检验,结果发现 M1=2.50(± 0.63),M2=2.94(±0.79),t(41)=-4.93,p<0.01,差异显著,表明未失恋的单身组被试在恋爱相关事件上能够显著地区分认知性和情绪性。

图3 未失恋的单身组INDSCAL模型

(4)未失恋的恋爱组INDSCAL模型

未失恋的恋爱组呈现出如图4所示的结构,积极情绪刺激与消极情绪刺激在维度1上有较清晰的区分,积极情绪刺激 (感到被吸引、与深情相对、想要开心)均在维度1右侧,消极情绪刺激均在其左侧 (担心安全、与争吵、对猜疑),维度2上对于事件刺激和情绪刺激也没有清晰的划分,上方的事件刺激中混杂着一项积极刺激 (感到被吸引)和一项消极刺激 (与争吵),下方的情绪刺激中包含一项事件刺激 (买礼物)。对维度2所区分的项目的情绪性/认知性强度进行重复测量t检验,结果发现 M1=2.54(±0.67),M2=2.90(±0.72),t(41)=-4.35,p<0.01,差异显著,表明未失恋的恋爱组被试能够显著地区分认知性事件和情绪性事件。

3.3 失恋后仍单身的主动分手和被动失恋个体在认知-情绪上的分辨能力

上述结果发现失恋后仍单身的个体会混淆恋爱事件中的认知成分和情绪成分,在这些个体中又区分了主动失恋方和被动失恋方,失恋角色的差别是否也有认知-情绪分辨能力上的差异呢?

主动失恋的个体呈现出如图5所示的结构模型,对维度2所区分的项目的情绪性/认知性强度进行重复测量t检验,结果发现M1=2.57(±0.61),M2=2.86(±0.84),t(41)=-2.86,p<0.01,在情绪/事件刺激分类的情绪强度差异显著,表明主动失恋的个体尽管仍在单身状态,但在恋爱相关事件上能够显著地区分认知和情绪成分。

图4 未失恋的恋爱组INDSCAL模型

图5 分手组的INDSCAL模型

被动失恋的个体呈现出如图6所示的结构模型,对维度2所区分的项目的情绪性/认知性强度进行重复测量t检验,结果发现M1=2.61(±0.57),M2=2.77(±0.83),t(41)=-1.64,p>0.01,在情绪/事件刺激分类的情绪强度差异不显著,表明被动失恋的个体在恋爱相关事件上混淆了认知和情绪成分。

图6 被动分手组的INDSCAL模型

4 讨论

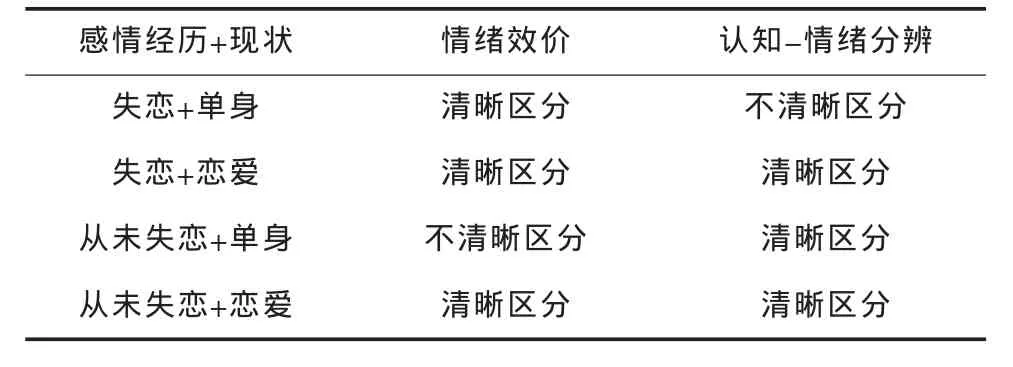

本研究发现感情经历与感情现状组合的不同,对恋爱状态在情绪效价和认知情绪分辨上有区别(见表3)。在对恋爱状态的情绪效价的判断上,经历过失恋的现单身个体能够情绪区分恋爱状态中的积极情绪和消极情绪,而从未失恋过的现单身个体不能清晰区分;只要现在感情状态为恋爱的个体,那么对于恋爱状态中的积极情绪和消极情绪也都能做出清晰的区分。这说明,个体是否有过感情经历对于区分恋爱状态中的积极和消极情绪有重要作用。在对恋爱状态的认知事件和情绪事件分辨的能力上 (见表3),只要是从未失恋的个体,无论现在单身或恋爱,他们都能清晰的区分恋爱状态中的认知事件和情绪事件;而在经历过失恋的个体中,感情现状决定了他们认知-情绪的分辨能力,失恋后单身的会混淆恋爱中的认知和情绪成分,而失恋后再恋爱的个体能够清晰区分两者。这说明,个体是否仍在经历着失恋创伤对认知-情绪分辨能力有重要影响。在失恋后仍单身的个体中,主动分手方对认知-情绪的分辨很清晰,而被动失恋方仍会混淆认知和情绪成分。这说明感情结束时的角色带来不同的心理机制可由其认知-情绪分辨差异所引起。

表3 不同感情状态个体对恋爱状态的区分程度

失恋后启动个体的 “分离焦虑”,这是被大脑中的恐慌系统引发的——这是大脑中一种复杂的网络,常常使得个体觉得虚弱、呼吸短促、易于惊慌(Panksepp,1998)。一个关联的大脑系统——压力系统——也同时发生作用。压力事件中记忆强烈的情感联系对个人加工并组织现有记忆造成很大的困难 (Conway&Pleydell-Pearce,2000)。对于失恋后仍单身的个体,与恋爱相关的压力信息若在生活中再次呈现,那么认知系统与情绪系统之间就会出现相互干扰和混淆的现象 (Conway&Pleydell-Pearce,2000)。对于有过失恋经历但再次陷入恋爱的个体,因为再次恋爱让曾经失恋的创伤受到新恋情的平复和中和,不再是一种压力事件,使得他们对 “恋爱”不再呈现出一种应激状态。有研究指出对压力记忆的认知重现显著不同于对非压力记忆的认知重现 (Zoellner,Conrad,&Foa,2002),这取决于人们对记忆中认知的非情绪特征和情绪特征的区分能力。失恋事件对于失恋后仍单身的个体来说是压力记忆,而对失恋后再恋爱个体和从未失恋个体则是非压力记忆,所以,被试间的差异就代表是两种记忆的差异。

遭到恋人的拒绝会使得个体陷入人类所能承受的最深不可测和烦恼的情绪苦痛中 (Fisher,2004)。懊悔、愤怒和任何其他感觉能够以如此大的威力扫过人的大脑,以至于当事人几乎不能吃饭睡觉。这种强大的萎靡不振的程度和阴影也因人而异。学者把 “爱的拒绝”分为两个常用的 “抗议”和 “放弃”。 “抗议”类型中,被拒绝的情人执着于努力去挽回心上人。随着个体开始意识到恋人要结束掉关系,他们通常会表现出强烈的不安、焦虑,被渴求和怀旧所战胜,他们开始追忆、固着在那些困扰的时期,重复寻找线索,想知道到底是怎么出错的以及思索如何修补这段关系。把几乎所有的时间、精力和注意力都奉献给了准备离去的伴侣,他们无法摆脱的念头就是:和恋人言归于好。这种表现被Fisher命名为 “挫折吸引”,即愈挫愈迷恋。这种抗议性的反应是一种自哺乳动物就有的机制,在某种社会依存面临决裂的时候就会被激发(Lewis, Amini,&Lannon,2000;Panksepp,1998)。多巴胺和去甲肾上腺素的升高都是为了加强警告并刺激被弃的个体去寻找和召唤援助。有时候,失恋后的“抗议”很有效,至少那些主动抛弃的一方常常会因自己引发关系的破裂而有深深的犯罪感,也有复合的可能。当然,在进化心理学的观点里,失恋后的情绪反应是有意义的,因为愤怒是自然赋予我们最强有力的净化机制,来帮助我们驱走离弃的配偶,以使得我们能够继续生活下去。慢慢地,所有的情感都将衰减,一切随时间消散。然后被抛弃的人就必须对付新的折磨——放弃和失望。 “放弃”类型中,他们完全放弃了,滑入失望之中。超过40%的人经历了 “临床诊断抑郁”,他们中12%显示出了中度到严重抑郁 (Mearns,1991),其中,女性报告有更剧烈的抑郁情绪,特别是绝望(Mearns,1991)。无论是哪个阶段,只要尚未有新恋情出现,个体就在承受着上段感情带来的创伤,也就出现本研究发现的结果。

5 结论

本研究得出如下结论: (1)四组中只有失恋后单身组的记忆方式中混淆了恋爱的认知和情绪成分,表现出较低的认知-情绪分辨能力,这说明失恋后的再恋爱能够修正因失恋带来的情绪和认知的混淆感; (2)失恋后单身组中被动失恋方的记忆方式中混淆了恋爱的认知和情绪成分,而主动失恋方则没有。这说明失恋事件中的被动方往往比主动方体验到更多的情绪和认知的混淆感。

苏虹,杜秀敏,杨志刚,宋耀武.(2015).失恋心境和失恋情绪诱发对冒险行为的影响.心理科学,38(1),2-10

谢依惠.(2012).情感维护失败归因、分手主被动性与分手后情绪反应之关联.硕士论文,中国台湾.

张文彤.(2004).SPSS统计分析高级教程.北京:高等教育出版社.

Akert,R.M.(1998).Terminating romantic relationships:The role of personal responsibility and gender.Unpubilished manuscript. Wellesley College.

Baumeister,R.F.,&Wotman,S.R.(1993).Unrequited Love,on heartbreak,anger,guilt,scriptlessness,and humiliation.Journal of Personality Social Psychology,64(3),377-394.

Boals,A.,&Klein,K.(2005).Cognitive-emotional distinctiveness, separating emotions from non-emotions in the represenxtion of a stressful memory.Memory,13(6),638-648.

Boals,A.,&Rubin,D.C.(2011).The Integration of Emotions in Memories:Cognitive-Emotional Distinctiveness and Posttraumatic Stress Disorder.Applied Cognitive Psychology.25(5),811-816.

Boals,A.,Rubin,D.C.&Klein,K.(2008).Memory and coping with stress:The relationship between cognitive-emotional distinctiveness.Memory Valence,and Distress Memory.16(6),637-657.

Brewin,C.R.,Dalgleish,T.,&Joseph,S.(1996).A dual representation theory of posttraumatic stress disorder.Psychological Review,103(4),670-686.

Conway,M.A.,&Pleydell-Pearce,C.W.(2000).The construction of autobiographical memoried in the self-memory system.Psychological Review,107(2),261-288.

Emery,R.E.,Sbarra,D.,&Grover,T.(2005).Divorce mediation: Research and reflections.Family Court Review,43(1),22-37.

Fisher,H.E.(2004).Why We Love:The Nature and Chemistry of Romantic Love.New York:Henry Holt and Company.

Fisher,H.E.,Brown,L.L.,Aron,A.,Strong,G.,&Mashek,D. (2010).Reward,addiction,and emotion regulation systems associated with rejection in love.Journal of Neurophysiology,104 (1),51-60.

Kruskal,J.B.,& Wish,M.(1978).Multidimen sional Scaling (Quantitative Applications in the Social Sciences).Beverly Hills,California:Sage.

Lewis,T.,Amini,F.&Lannon,R.(2000).A General Theory of Love.Random House.

Mearns,J.(1991).Coping with a breakup:negative mood regulation expectancies and depression following the end of a romantic relationship.Jour nal of Personality Social Psychology,60 (2),327-334.

Meloy,J.R.(1998).The psychology of stalking.Clinical and forensic perspective.Academic Press,Harcourt Brace and Company.

Panksepp,J.(1998).Affective Neuroscience:The Foundations of Human and Animal Emotions.New York:Oxford University Press.

Peterson,C.,Rosenbaum,A.C.,&Conn,M.K.(1985).DepressiveMood ReactionstoBreakingUp:Testingthe Learned Helplessness Model of Depression.Journal of Social and Clinical Psychology,3(2),161-169.

Schiffman,S.S.,Reynolds,M.L.,&Young,F.W.(1981).Introduction to multidimensional scaling.New York:Academic Press

Sun,W.S.(2013).Trauma and memory,in the Wiley Handbook on the development of children′s memory.John Wiley&Sons Ltd,Chichester,UK.

Tashiro,T.,&Frazier,P.(2003)."I"ll never be in a relationship like that again”:Personal growth following romantic relationship breakups.Personal Relationships,10,113-128

Torgerson,W.S.(1952).Multidimensional scaling:I.Theory and method.Psychometrika,17,401-419.

Zoellner,L.A.,Conrad,A.J.,&Foa,E.B.(2002).Peritraumatic dissociative experiences,trauma narratives,and trauma pathology.Journal of Traumatic Stress,15(1),49-57.

The Influence of Love Experience and Breaking-up Role to Cognitive and Emotional Difference

Sun Shijin1,Su Hong1,Song Yaowu2

(1 Department of Psychology,Fudan University,Shanghai200433;2 School of Education,Hebei University,Baoding 071002)

To explore the causes of the cognitive and emotional aspects after the end of the close relationship,this present research studied the feature of memory and presentation towards the events related love among the participants,who has different love experience and breaking-up roles.Method:the current study recruited 113 participants and divided into four groups according to different love experience and current situation(after breaking up and now single,after breaking up and now falling in love,never breaking up and now single,never breaking up and now falling in love).This paper used MDS to test the subjects′cognitive and emotional difference.Results:only the passivity subjects of after breaking up and now single mixed the cognitive and emotional aspects, and they presented lower cognitive and emotional difference ability.Conclusion:1)the re-love after breaking up could repair confusion because of the breaking-up;2)in this breaking up event,the passivity subjects would feel more confusion than the positive ones.

breaking up,traumatic memory,love experience,positivity/passivity,MDS,CED.

B849

2015-12-25

河北省教育厅人文社会科学重大课题攻关项目 (ZD201434)。

宋耀武,E-mail:syw@hbu.edu.cn。