水陆画中的鬼子母图像

2017-03-09李翎

李 翎

对于一般民众来说,他们不大会去关注经典所述细节。从笔者对于鬼子母经典与文献的分析来看,教内僧人尚不能分辨其中的玄奥,何况民众。对于信众来说,知道此神保护儿童、救助产难就可以了,甚至到后来这个也不需要知道,只知道她是个神就足矣。人们关注的是礼拜此神是否灵验而不仅仅是对经典的把握。“灵”,是民间信仰得以持续的核心。

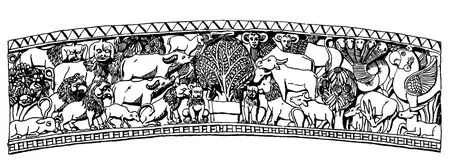

图1 宝宁寺明代水陆画鬼子母众

一、宝宁寺:关于“诃利帝南”的形象

现存宝宁寺明代水陆画,据传为天顺年间(1457~1464年)所绘,由皇上敕赐给宝宁寺用于“镇边”,因此,此画绘制得十分精美,当是高手之作。在这套画中出现了三种鬼子母图像,分别称:鬼子母众、诃利帝众、坚牢地神与诃利帝喃诸神众。

鬼子母众,表现了七个形象的组合:鬼子母为天女形,立于最前面,她的身后立有一侍女。一只“巨鹰”像人一样在肩上驮着一小儿,另四个形象为鬼形(图1,图版叁-1)。

诃利帝大罗刹神众,表现了由十个形象构成的组像,无小儿(图2,图版叁-2)。

图2 宝宁寺诃利帝大罗刹神众

图3 宝宁寺坚牢地神与诃利帝喃诸神众

坚牢地神与诃利帝喃诸神众,表现三个形象,亦无小儿,后面一侍者持幢,前面两尊主神,显然是诃利帝喃与坚牢地神(图3,图版叁-3)。但两位主神一男一女,如何确定其角色呢?按出版的画册中《增长出生证明功德坚牢地神助杨正法诃利帝喃诸神众》说明:“坚牢地神又名坚牢地天,为女神,当是此画中的女性,面相丰腴,袒胸合十。相传供养坚牢地神而祈祷之,能求得财宝、治疗众病、降伏怨敌、制诸异论。诃利帝喃为右边着王服之老翁。”①山西省博物馆编:《宝宁寺明代水陆画》,文物出版社,1985年,第193页。通过图版说明得知:女神为坚牢地神、老翁为诃利帝南。但笔者以为这种解释颇为可疑。“诃利帝南”语出《金光明经》,该经(北凉昙无谶译,385~433)卷三记:“诃利帝南鬼子母等及五百神常来拥护”,不知昙无谶为什么在一部译经中同时出现了鬼子母、诃利帝南两个译法,而且更令人迷惑的是并列出现的。关于“南”字的出现,宋释法云(1088~1158)编著的《翻译名义集》有一个说明:“光明(指《金光明经》)云:诃利帝南,此标梵语。鬼子母等,此显凉言。名虽有二,人祗是一。”也就是说,事实上宋代的人,至少有像法云这样有修为的僧人是知道这三个名字的关系的,即无论鬼子母、诃利帝还是诃利帝南都是一个神。但鬼子母,梵名Hariti②关于Hariti的词源问题,参见Madhurika K.Maheshwari:From ogress to Goddess:Hāritī a Buddhist Deity.New Delhi.2009.p.11.,音译也就是诃利帝,何来“南”字呢?法云解释说此种译法来自凉州的方言。也许让昙无谶没有想到的是,他的这个方言尾音,让中国的僧、众对鬼子母神彻底迷惑了。

下面讨论一下这个图中的男女形象。如我们所知,坚牢地神确实通常为女性。《金光明经》中第四品开首,佛对坚牢地神说:“善女天……”,显然,坚牢地神为女神。图像上也多表现为女性,如金刚界曼荼罗成身会为白色女身形,开两臂抱持圆轮,宝冠中有半月。佛成道时,也是由此地神出来证明,在造像中也通常表现为女性神。其实在日本编修的《大正藏》图像部九中,引用《阿娑缚抄》第百六十一“地天”中记载说:地天的形像有“男天”和“女天”两种,但随后编者也说:地天就是女天,所谓的男天只是比喻佛教的“定慧义”。由此,地天应该只能是女天。那么,另一个男性老者的形象就只能是诃利帝南了。问题就出在这,因为鬼子母无论如何也不可能是一个男性形象,而且还是一个老者。但是如果倒过来,问题依然存在,因为这个画面中根本没有出现小儿。对于这个画像笔者的结论是,显然,鬼子母信仰在流传的过程中出现了偏讹,人们将鬼子母与诃利帝当作两个神,这还不够,还出现了第三种男性身形的诃利帝喃。通过《金光明经》来看,文中写的是“诃利帝南鬼子母等及五百神常来拥护”,那么显然译者以为诃利帝南与鬼子母是两个神,而且这两个神与五百鬼子相伴同出,那么,是否可以认为当时昙在译经时,以为这个诃利帝南是鬼子母的丈夫呢?由此而出现了宝宁寺男性诃利帝南的形象。也就是说至少在五世纪左右,由于译师的问题,可能已误将此神一分为二或为三,且男性化了。南宋释行霆《重编诸天传》中“鬼子母天传”中提到一句:“光明(《金光明经》)中连称诃利帝南鬼子母等及五百神,百录(《国清百录》)云:诃利帝南鬼子母等五百眷属,今古多疑为二神”。行霆在文中引用了隋代灌顶编纂的《国清百录》对这句译文的解释,说明至少在隋代,人们已经关注到这个问题。由此,笔者推测,在当时可能普遍存在将此名称当做二神的现象。因此在图像表现上,人们顾名思义,只有“鬼子母”才是最初那个保护儿童和产妇的女神,所以在“鬼子母众”的图像中才表现出小儿的形象。而其他两种异域神名,由于不知何意,均没有出现小儿,显然人们已将此神认作他神了。而且至少在明代出现了比《百录》情况更严重的现象,鬼子母一身化三,成了三个神,而且如宝宁寺坚牢地神与诃利帝南组合中的诃利帝,甚至古怪地男性化了。类似的情况也出现在甘肃永登感恩寺金刚殿栱眼壁画中,它同时出了两个鬼子母:“鬼子母尊天”与“诃利帝喃尊天”。不同于宝宁寺的是这里的二者均为妇人形,鬼子母持珊瑚,诃利帝喃持如意。有小儿伴出的鬼子母和没有小儿伴出的诃利帝或诃利帝南的组合,在明代普遍存在于中国的南北方佛寺壁画中。宝宁寺水陆画、山西诸明代壁画大多如此。同样,在四川现存的明代壁画中,这“两尊”神(天)也作为二十四天同时出现,可以说是四川明代佛寺壁画中比较流行的图像①参见刘显成、杨小晋著:《梵相遗珍——四川明代佛寺壁画》,人民美术出版社,2014年,第208页。。

二、毗卢寺:菩提树神与鬼子母的组合

毗卢寺位于石家庄市西北郊杜北乡上京村东。毗卢寺虽然是壁画,但内容与宝宁寺相类,属水陆画。鬼子母众绘于东壁中层左数第一组,共绘十一身。鬼子母为天女形,手持笏板,长袍大袖,雍荣华贵,身后跟随四位中年妇女,似侍女,怀抱幼儿,一小儿骑于鹰上,与宝宁寺表现也相似。不同的是这里出现了不是一个而是很多小儿形象。笔者怀疑这是否为送子娘娘的模式?另一幅,在西壁的是一个二神组合像,榜题是“菩提树神河(诃)利帝母”,其中左侧一女神手持树枝,右侧女神双手合十,显然左侧捧树的是菩提树神,那么右侧就是诃利帝母。同样,这个让中国人不解的怪名字身边也没有小孩。这种对鬼子母与诃利帝的理解与宝宁寺一致,也将鬼子母众与诃利帝众当作两个神灵表现。一组是出现在天龙八部当中的鬼子母众(在这里,鬼子母已是标准的鬼母形象,不同于敦煌时期的恶鬼形),一组是出现在二十诸天中的诃利帝。这是有趣的分配,值得关注。下面重点要说的是诃利帝母与菩提树神的组合。

菩提树神属于二十诸天之一,为第十四位神,诃利帝母是第十五位。《诸天传》“菩提树神传:梵语菩提,此云道。由此神守护如来成道之处菩提树,故以立其名。《光明》中乃连别名云道场菩提树神。”《金光明经》卷三《除病品第十五》载:“佛告道场菩提树神:善天女,谛听谛听,善持忆念,我当为汝演说往昔誓愿因缘……”卷四《金光明经·赞佛品第十八》:“尔时道场菩提树神复说赞曰……”。从《金光明经》所述的内容看,并没有明确将二神放在一起称颂。但是因为《金光明经》多次提到诃利帝,这里又说到菩提树神,因此《诸天传》将菩提树神与诃利帝母并置一起的图像组合,可能源自《金光明经》。但目前发现这种组合图像只此一处,别的地区没有相同的组合出现。另有一处图像,即四川平武报恩寺万佛阁之明代壁画可能与此类组合有关,在此提出。报恩寺壁画没有榜题,对于菩提树神与诃利帝的辨识,是通过图像和已有的组合进行的判断。在寺庙的北壁残存有一处壁画,中间的女神尚可见手持树枝,下部已毁。通过毗卢寺壁画的图像志标识,这种手持树枝的神灵应该表现的是菩提树神。与之对应的南壁,表现一妇人形,其身旁有一赤裸上身的形象。这个形象的头部损毁了,我们无法看出他是一个什么人物。但在他的肩处,尚残存一双小巧的红鞋,应是一个小儿骑在他的肩上。从这个立像的手势看,是手握小儿踝部。通过这些残存的图像信息和图像的对应关系,判断这里表现的应该是有小儿伴出的鬼子母神。这种鬼子母众与菩提树神众的南北对应关系,与毗卢寺形成的东西对应相似。所以推测这里北壁菩提树神旁边双手合十的女神像就是诃利帝,她的身边必定也没有小儿。因此,除了毗卢寺,四川报恩寺是又一处表现诃利帝与菩提树神的组合图式,并与对面的鬼子母神呈呼应之势。

三、水陆画中的“鬼王驮小儿图”

山西灵石县资寿寺壁画有一处榜题是“罗叉女神祇等众”(图4),为什么把它放在鬼子母图像中讨论呢?首先,罗刹女神指的应是鬼子母,罗刹女,指食人之鬼女也,《法华玄赞》二曰:“夜叉,此云勇健……罗刹云暴恶,亦云可畏。彼皆讹音,梵语正云药叉罗刹娑。”因此,在鬼子母故事的传播中,也将其认作吃人的罗刹。在藏文的词汇中,鬼子母的对译词就是“罗刹女”,最重要的是在罗刹女神的下面,表现了一排骑在大公鸡上的小儿,显然,此罗刹神与送子的神灵有关,因此判断其表现的可能是鬼子母神众。这幅图像值得关注的是小儿骑的大公鸡,公鸡的出现得从驮儿夜叉鬼说起。

图4 山西灵石县资寿寺明代壁画

图5 河北正定隆兴寺明代壁画鬼子母与小儿

如前文所示,宝宁寺、毗卢寺等绘画,表现鬼子母的诸多小儿时,总会表现一个类似巨鹰的怪兽驮着小儿。以宝宁寺明代《鬼子母众》图为例,我们可以看到,在鬼子母身后,出现了两个小孩,较小的那个抱在侍女怀中,另一个略长者则骑着一只巨大的鹰(或隼)。仔细阅图,发现这个几乎完全像鹰的怪物还有一双怪手,正紧紧抓着小儿的脚踝,与我们之前看到的人形驮小儿夜叉姿态相同。于是这个有趣的问题,引导笔者开始追寻“鬼王驮小儿”图像的变化轨迹。

在这类水陆鬼子母图中,以山西稷山青龙寺三界诸神中的鬼子母与小儿形象为最早,据说是元代的作品。画中鬼母在前,四个小儿随其前后。其中一个小儿立于一鬼怪的双手之上,但这个鬼怪的脸损坏了,这个姿态不会引起我们的兴趣。另一个小儿正是我们要关注的,他骑在一个鬼怪肩上,双手抓牢鬼怪的长发(或角?)。夜叉鬼身体褐色,肌肉暴突,与别的同类图像一样,夜叉也是用手抓住小儿的脚腕以防其跌落。从这个形象看,虽然它是一个鬼怪,但基本形态是人形,虽然长发直立,肌肉暴突,但这个形象不是鹰头(禽类),也没有翅膀。可能它就是中国人一般理解的夜叉鬼,这是元代的图像,是目前同类图像中最早的一个。再看据说为明成化年版画《水陆道场神鬼图像》中表现的诃利帝母众,在这里面,出现了三个小儿,两小儿由妇人抱着,另有一小儿骑在一个类似鹰的怪兽肩上,这个怪兽有着清晰的秃鹫的喙和秃鹫一样的头型。但仔细看时,可以辨识出这只巨鸟并非鹰属,虽然有鹰头以及两个大大的翅膀,但它还有双手。此幅版画中,鬼怪正用双手把住小儿的腿,以防其跌落,姿势与青龙寺元代壁画表现相同。此鬼上部虽为禽类,下部却为鬼身,有肌肉暴突的腿,腰间还有类似系裤子用的丝绦,所以表现的还是夜叉鬼,似乎可以将其看作是从鬼向鹰过渡的一个中间形态。同样的例子,在河北正定隆兴寺明代壁画中更清楚地表现出来(图5)。由于这幅壁画表现的骑鬼小儿几乎是正面,所以可以清楚地看到驮小儿的夜叉形象。夜叉鬼为凶禽头、鬼身,其前身胸腹的肌肉强健有力,下身着短裤,赤脚,显然不是一只真正的鹰。但仔细看,发现它的脚已经不是人脚的样子,类似有蹼的爪。因此,可以说,这种类似猛禽一样的鬼怪形象在传播过程中,可能不断地被画工摹仿和演绎,在不明就里的情况下,那种肌肉突张、翅上无羽的怪兽最后披上了全身的羽毛,虽然还有手脚,但给人的假象就是一只巨大的鹰。这种演绎最自由的是毗卢寺,在毗卢寺壁画中出现了一只面目凶恶的“凤”(?),完全是一只鸟了。通过变化的“鹰”和真正的“凤”,于是公鸡这个具体的家禽也出现在这类图像中,那就是前图所示的山西资寿寺《罗刹女神祇等众》。公鸡,在中国民间宗教中一直具有一定的地位。据晋人王嘉《拾遗记》载,尧帝时代,常有妖魅出现,后来秖支国献来一种“重明鸟”,别称“双睛”,状如公鸡,专门除妖,于是国人莫不洒扫门户,期待重明鸟降临。后来人们便仿其形状,刻制木鸡,置于门户或屋顶,或是张贴鸡画①完颜绍亮、郭永生著:《中国吉祥图像解说》,上海书店出版社,1997年,第13页。,这是公鸡辟邪除妖信仰的由来。如今公鸡在丧葬活动中得到大量的使用,通常在死者的棺木上放置公鸡。对于这时的公鸡有两个解释,一是认为在十二地支中,鸡为酉位,即西方的位置,因此象征死亡。第二种解释是鸡可以保护死者的灵魂,这种认识普遍存在于民间。笔者认为第二种解释可能是第一种解释的衍生。在云南的祭地仪式中,也使用公鸡头冠上的血。中国文化中使用公鸡,主要取其吉祥的寓意,即取其谐音“吉”,并且这个“吉”的寓意往往又与儿童联系在一起。如吉祥图《教五子》,表现的就是一只引颈而鸣的大公鸡与五只小鸡。《五子登科》表现的是一只大公鸡看护五只小鸡。笔者在朱仙镇传统年画中发现有一种“大吉大利图”,为一组两幅,可以贴在门的左右。画面表现的就是一个小儿骑在一只大公鸡背上。两画相对,一画上题“大吉”,一画上题“大利”。另外现存于洛阳博物馆的故宫慈宁宫文物,有一件玉雕,称为“白玉送子观音及镶玉佛龛”,这个名字不知是原来宫中的记载还是后来的描述。在观音右边是一个童子,而左边则立有一只大公鸡。显然,人们一直将公鸡的“吉”与小儿联系在一起。在此壁画中,或正是寓意罗刹女神“送子大吉”,所以借鉴了年画的表现传统或民间的习俗,将骑鹰的小儿改为骑鸡的形象。从而将鬼子母送子与中国传统文化中的吉祥动物结合在一起②关于鸡的讨论,可参见Patricia Bjaaland Welch的英文著作Chinese Art:A Guide to Motifs and Visual Imagery。其中讨论了“eagle”的寓义,第73~74页,但语焉不详。第86页附有公鸡驮小孩的图像,称为“大吉图”,由此看来,Welch的解释并没有可资借鉴的新意。。

以上大致讨论了在水陆鬼子母图中出现的鬼王驮小儿样式,但随之而来的问题是,这个突然出现的夜叉鬼样式为什么选择了一个有着巨翅的禽?它的灵感在哪?

关于“鬼王”的一点补充:

佛教中的鬼怪——关注鬼子母组合图中驮小儿“鬼王”的来历

关于鬼怪形象在这里做个补充。佛教中的鬼怪大致可以分为三类,一种是在阴间的恶鬼,即地狱中的各路鬼怪。一种是神出鬼没的魔鬼,主要体现在佛降魔成道时出现的各种魔鬼。最后一种是出没于阳间变化多端的所谓夜叉或罗刹。

地狱中的鬼怪,通过敦煌唐五代画卷,主要是地狱十王中的鬼,就是我们常说的牛头马面。

降魔成道,是魔鬼出现种类最多的一个题材。这类造像出现最早的是犍陀罗时期的作品。之后在印度阿旃陀、新疆克孜尔、敦煌都有同类作品出现。

最后一种就是与佛教造像相伴出现最多的各类夜叉。

夜叉传统源于印度,是印度古老的民间信仰。但在印度,夜叉为半魔半神,并且造型基本可以说是优美健壮。但是夜叉文化进入中国以后的结果并不好,“母夜叉”是中国人对这个鬼神理解的最好诠释。同样,作为夜叉出身的鬼子母造像,由传入时的美丽女神,最后变为《揭钵图》中一个被佛降服的负面形象,主要就是因为中国人对夜叉没有一个好印象。那么在中国佛教艺术中,最早出现的夜叉是什么样的呢?

图6 敦煌288窟西魏壁画中的夜叉

敦煌壁画是一个佛教诸神的百科全书,西魏的夜叉可算是较早的,这时的夜叉形象与源于印度的侏儒夜叉差不多,看着还是人样(图6)。唐代的夜叉只是画得更大些,身上暴突着可怕的肌肉,但还具有人的结构。一直被人们认为敦煌鬼子母图像的抱小儿夜叉,除了有尖锐的利齿以外,也没有脱离人的手脚和身体结构(图7)。

显然,以上讨论的各种鬼怪与《揭钵图》中出现、进而在明清水陆鬼子母图中总是出现的有翅驮小儿夜叉鬼完全不同。通过水陆可以看出这个夜叉鬼的两个主要特征:鹰喙和巨翅。那么,抛开鬼怪的范围,按照其形象,我们自然想到了佛教的大鹏金翅鸟。

金翅鸟有着古老的背景,在《吠陀》中已经有相关记载。《吠陀》中说毗湿奴躺在有金翅鸟的蛇床上,因为蛇与金翅鸟是永恒的元素,它们代表着平衡与和谐,是毗湿奴重要的一面①Fredrick W.Bunce:A dictionary of Buddhism and Hindism Iconogrphy.1997.New Delhi.p.103.。《摩诃婆罗多》详细记载了这个神鸟的来历:金翅鸟是毗湿奴的车乘,它降生在Kasyapa和Vinata家中,金翅鸟是太阳神苏利耶的车夫阿茹那(Aruna)的弟弟。当金翅鸟从蛋中孵化出来时,它金光闪烁的外表让众神误以为它是火神②T.A.Gopinatha Rao:Elemens of Hindu Iconography.vol.1-p.1.1914.Madras.p.283.。

图7 敦煌159窟局部所谓的鬼子母抱小儿像

图8 出现在桑奇大塔上最早的金翅鸟形象似一只美丽的鹦鹉

图9 桑奇塔上骑着金翅鸟的神

关于印度古老文献中记载的神鸟,是如何表现在造像当中的呢?最早梳理这个问题的是格伦威德尔。他在Buddhist art in India(《印度佛教艺术》)中专门谈到了Garuda,即金翅鸟的形象③以下关于金翅鸟样式的讨论见:Buddhist art in India,London.1901.pp.49-52.。格伦威德尔认为:首先这种鸟在《吠陀》记载中是雄性的(阳性的),最早可见的金翅鸟形象出现在桑奇,在这里它有着鹦鹉一样的喙,看上去像个大大的鹦鹉。鹦鹉嘴的表现是纯粹的印度样式,而它的翅膀则是西亚样式。这些金翅鸟的样子仿佛希腊艺术中格利普斯(Gryps)、安地斯神鹰或格利芬。所以现代的金翅鸟就是将印度本土鹦鹉的头,再加上西亚格利芬的翅膀(图8、9)组成的。格利芬的样式保留在佛教艺术当中,但它很快就长出了人的手臂,人的元素变得十分突出。印度艺术中的表现和自然的特征逐渐发展出象征意义,而人体与动物元素的混合,似乎是逐渐摸索得来的,比如与轮回学说的结合。来自西亚的这些特征很可能通过印度后期的文化得到解释:即自然界中每个等级的动物中都包藏着一个人,通过行善可以得到人身,并获得拯救。中国类似金翅鸟的动物(格伦威德尔称为“天狗”。这里格氏可能产生了失误,有翼的“天狗”是日本的一个神,中国并没有)是一个有翼的人,而它的头和脚是动物的。

但事实上,格伦威德尔所说的这个有着格利芬式丰满羽翅的神鸟与我们在鬼子母图中见到的驮小儿夜叉还是相差甚远。在鬼子母图像中这个怪鸟的翅膀好像蝙蝠的翅膀,是那种无羽有筋膜的怪翅。显然,按照佛教鬼怪传统的线索不能找到理想的答案。可能他不是源于印度的传统而来自中国,那么笔者尝试从中国绘画史的角度寻找。

图10 道子墨宝中的飞捷张天君

图11 道子墨宝之主雷邓天君

现藏克利夫兰美术馆的宋代(或定为南宋)白描《道子墨宝》是一个主要表现道教神鬼的册页,共50开。让笔者眼前一亮的是第19开,这幅画表现的是天上的诸神,其中出现了两个有翅、鹰喙的形象,与鬼子母图中出现的那个特殊的夜叉完全一样。画上的榜题是:主雷邓天君和飞捷张天君(图10、11),另外《道子墨宝》图18开,一个类似判官的鬼差随从,虽然没有怪翅,但有鹰喙。按中国的神灵体系,邓天君和张天君都是催云助雨的神。按照这个思路,笔者又发现在敦煌早期的壁画中出现过这类天神。在这些壁画中,可以看出这些飞翔的神有翅、三趾,但并不是类似秃鹫的头或喙,而这种有翅的神异最早或可追溯到《山海经》。这种与雷雨有关的神,在道教文献中记载的形象是:或豕首或鸟首。如元、明时期的《玉枢经》(现藏英国国家图书馆)表现的雷神就是豕首。因此,从图像上看,至少在宋代,雷公雨师的喙和翅就是我们在鬼子母图中看到的那个驮小儿夜叉所具有的特征。它的翅膀没有漂亮的羽毛,像丑陋的蝙蝠一样伸展着干瘦的巨翅。既然与图像的宋代绘画有关,这自然让我们将视野投向山西岩山寺金代的“鬼子母经变”图。在“龙王”的画面中,鬼子母持笏如贵妇,身后还有持扇的侍女,后面跟随着许多小儿,而这些小儿大多都是由“鬼兵”驮背着(图12)。从画面看,至少有四个驮小儿的“鬼”,清楚地表现出巨大的“鹰喙”,从一个背对观众的鬼可以看出,它有着蝙蝠一样的瘦翅。同时,这些有着“鹰头”的鬼怪,明显有着人类的身体,并穿着长不过膝的短“裈”,这些形象自然让我们想到《道子墨宝》第19开中的雷公形象,它们与岩山寺壁画中的驮儿鬼非常相似(图13)。因此,从图像变化来看,道家的雷部神灵进入到佛教系统,并扮演了鬼怪角色。为什么道教的雷神会成为佛教中的小鬼呢?笔者认为:源于佛道的争斗。据北京大学李松教授研究认为:道教的风雨雷公大约在晚唐至宋金时期首先进入佛教“降魔成道”的图像系统中,以外道身份变成了佛教中的魔鬼①笔者在2015年10月30日至31日北京大学举办的《黉门对话》中,聆听了李松老师《雷公风雨图像的生成与转换——一种跨宗教的文化现象》的精彩演讲,从而解开了笔者关于这个图像的困惑。。那么,雷公形象进入到鬼子母经变图像中成为鬼兵,则可以说是王逵的发挥。循着这个思路,笔者又发现了一个有趣的图像,仍然是在《道子墨宝》中。在表现十王审案的一个画面中,一个母亲领着一群孩子,显然都是男孩。其中一个跟在母亲后面的孩子,向母亲高高举着一个“石榴”。可怕的是,在他们身后,是两个地狱中的鬼怪,他们正凶神恶煞地手持武器打向这群母子(图14)。通过这个标志性的石榴,似乎可以确定这组母子图表现的就是佛教中的鬼子母。与佛教图像中将雷公表现为小鬼的作法一样,在这套道教神谱中,画家将佛教的鬼子母神表现为受到鞭打的地狱恶人。

图12 山西岩山寺金代鬼子母变相图局部

图13 岩山寺鬼子母经变中驮小儿的鬼怪

通过杨讷的戏文,似乎可以确定那几个背负孩子的主要鬼兵的名字。戏文鬼子母唤鬼兵揭钵时写道:“千里眼离娄、顺风耳师旷、大力鸠盘叉(“荼”误读作“茶”之后写的异体字)……”。千里眼和顺风耳是道教中的两尊神,后来俗文化中附会到乐师师旷和神眼离娄身上。而这里显示,宋代的佛教戏曲文化也将道教神作为鬼子母手下的鬼兵。可见在晚唐宋的时候,佛、道之间的争执仍然很激烈,双方都将对方的神灵以外道的形象归入本系统神祇的对立面。鸠盘荼则是源自佛经中的鬼怪。所以我们可以认为,紧跟鬼子母后面,背负小儿的几个主要鬼怪应是千里眼、顺风耳和大力鬼鸠盘荼等。由此,我们可以确定,自晚唐宋金以来将外道道教神中的风雨雷电神运用到佛教图像系统中的方法,启发了画家王逵。可能是由他首创将鬼子母图中的鬼兵也表现为雷公形象,进而表现了“鬼王”驮小儿的造型。岩山寺壁画中的这个形象,是目前笔者所知这类图像中的最早者。这个形象一经出现,便在这类图像中广泛流行起来,它不断地被元、明、清时期的画工,尤其是北方的水陆画画工热情地摹仿,并在摹仿中不断地被演义,最终变成了一只鸡。这是一个十分有趣的现象。

图14 《道子墨宝》中可能出现的鬼子母与诸子

综上所述,暂时的结论是:1.关于鬼子母的样式。考虑到鬼子母崇拜在中国衍生出的三身,笔者认为,在这类水陆当中,如果没有榜题,对其的辨认:身边出现小儿形象的,肯定可以称之为“鬼子母”,有时也可以是诃利帝。但当一组图像中,同时出现了鬼子母、诃利帝和诃利帝喃时,通常只有鬼子母才有小儿跟随。2.是关于驮小儿的鬼怪。在明清水陆画鬼子母图当中,普遍流行一种似禽的夜叉造型,这个“鹰状夜叉”总是驮着鬼子母的一个小儿。宋代的《揭钵图》我们已无法看到,但是从据说为元代王振鹏的《揭钵图》和北京故宫藏元佚名《揭钵图》来看,至少在元代人们开始普遍使用一种有翅的类似凶禽的怪兽作为鬼子母随从夜叉鬼的一类,后来的画工将之作为一种传统,出现在水陆画当中驮小儿的鬼怪形象上。通过对《揭钵图》的梳理,笔者推测,后世构图大同小异的《揭钵图》有可能是以《东京梦华录》记载的相国寺《佛降鬼子母揭盂》壁画为原始模本,因此元代以至明清《揭钵图》中出现的有巨翅巨爪的夜叉鬼可能来自宋代这幅壁画,而目前我们所能见到的最早的这类图像则是山西岩山寺“鬼子母经变”中的图像,在这个图像中出现了至少四个驮小儿的“鹰状夜叉”。而通过图像的追溯,笔者认为这种可能是从《揭钵图》进入到水陆鬼子母图中的夜叉样式,应该源自中国道教的雷公图像传统,这些本来了不起的雷公在唐宋时期作为外道进入佛教的鬼怪图像中。因此,鬼子母图中的这种“中国式夜叉”来自中国的道教图像系统,而不是印度和佛教的传统。

如果说,最早将出现在“降魔成道”中的魔鬼“雷公”引用到“鬼子母变相”中,可能是北宋(金宫廷画家)画家王逵,或大相国寺《揭钵图》的某位大师,那么就要问:画家为什么选择的是雷公而不是同样作为魔鬼的风或雨神作为鬼子母的随从呢?是画工的偶然还是某种传说使然,目前尚没有头绪。但笔者有一个推测,那就是在中国人的普遍知识中,这种有翅的雷神可能更有力量。在《揭钵图》中,我们看到,并不是所有的夜叉都有翅,而是只有一类或一两个有翅的夜叉,它们往往是立于鬼兵用于揭钵而架立的高高的吊杆上,也就是说只有这个夜叉承继了雷公善于飞翔的特点,只有它可以飞临高高的架杆上。而且依据他可以翻云布雷的力量,认为他一定有能力撬开那个令鬼兵痛恨的佛钵。那么,为什么驮小儿的夜叉又选定了这个有翅的雷公呢?笔者以为这可能源于画工的想象。首先,笔者假定,这个被鬼卒驮着的小儿,应该就是鬼子母最心爱的那个最小的儿子宾迦罗。水陆表现的鬼子母显然是已经皈依了佛门的佛教神灵,而此时,鬼子母已经经历了佛用钵扣住小儿、逼迫其改变信仰的事。因此,对于这个最心爱而又受尽委曲、失而复得的孩子,母亲一定会尽力保护。选择一个有力量的大夜叉保护这个孩子显然是必须的。而在中国画工的记忆中,像印度的帝释天一样,雷公显然是最有力量的一个神,虽然它是一个外道的鬼怪。而保护的方式,就是像一个疼爱孩子的父亲常常做的那样,用他宽大的肩膀驮起那个孩子(图15)。

图15 河北正定隆兴寺明代壁画中驮小儿的“雷公”形夜叉

四、鬼子母出现在水陆画中的次要样式

1.怀抱一小儿的鬼子母

在义净译的鬼子母故事中,佛用钵罩住鬼子母最小的儿子“爱儿”使鬼母发狂,上天入地地寻找,披发号哭不能食。佛此举意在让鬼子母体会失子之痛,因此,这个最小的儿子是鬼子母最心爱的一个孩子,在诸多图像中都是表现鬼子母怀抱一小儿,这种图像显然是画家对于经义的理解。另外,《最胜王经》八曰:“敬礼鬼子母,及最小爱儿。”或许也是这种图像表现的依据之一,即人们在礼拜鬼子母时,要兼及其最小的爱儿。这种母子同礼的思想,在不空所译诃利帝密典中也有论及,即《大药叉女欢喜母并爱子成就法》,就详细讨论了礼拜和供养鬼子母与宾迦罗的各种成就法。

2.诃利帝与夜叉的组合

佛教化的诃利帝转生为夜叉,于是在人们的普遍记忆中,这个女神与夜叉是有联系的,因此在水陆画中出现了一种组合,就是“诃利帝众”往往与“大药叉众”组合在一起。如山西永安寺和河北重泰寺,而早期的例证则体现在张胜温画卷中。山西资寿寺,则进一步出现了“罗刹女神送子”图,这似乎是将诃利帝与罗刹重叠在一起的原故。

3.鬼子母与散脂大将

经笔者的研究,从图像上看,与鬼子母伴出最多的男性神,在犍陀罗时期自然是半支迦,到了印度变成库巴拉或詹巴拉,在西藏或为毗沙门。同时,在印度和新疆鬼子母也与大黑天同出。在经典上,有关鬼子母的经典都一致地认为其夫为半支迦,其子则没有具体的名子。包括在唐代义净和不空所译的经典最多只说到她的最小儿子叫毕哩孕迦,别的儿子没有提到名字。显然,从图像和译经看,在犍陀罗和印度,散脂大将都与鬼子母没什么关系。

散脂大将,梵文名Saṃjñeya-mahā-yakṣa,从《金光明经》、《孔雀经》的记载可知此神是二十八部众之一,北方天王之属。从梵文名字看,散将也是夜叉身份,所以此神也译作僧慎尔耶大药叉。但在《金光明最胜王经》卷十九“僧慎尔耶药叉大将品”中,并没有说到此神与鬼子母的关系,倒是说到向他求男求女可以如愿。不空所译《孔雀经》更是没有提到他与鬼子母的关系,因为不空应该是熟悉鬼子母家世的。关于鬼子母与散脂的关系,汉译最早说到这个事情的是失译人梁(502-557)集《陀罗尼杂集》卷七,《杂集》记:鬼子母,夫字清叉伽。鬼子母大儿字唯奢父,中者字散脂大将,小者字摩尼拔陀,耆首那拔陀,女字功德。

这个可能产生于南方的集子,并不可信,可能是将民间的传说收入其中。《杂集》是公元6世纪的,可见西晋传入鬼子母信仰不久,由于当时佛教中尚没有一个送子之神,鬼子母可以求子,并且“灵验”,所以在南方一下子就流行开了。一个被大众信仰的神灵,自然会很快本土化,本土化的一个显著标志就是赋予她一个中国的出身和有趣的传说,所以南方可能就流行了《杂集》所表述的这种鬼子母家世和夫、子关系。所以后来的讹传,《杂集》可能是始作俑者,但当时对民间造像的影响可能并不大。从图像上看,唐宋时期中国的相关图像,并没有散脂大将出现。散脂与鬼子母的匹配大量出现在明清,尤其是水陆画二十诸天当中,多是以鬼子母对应散脂或相伴(但是有的时候会出现例外,就是当诃利帝南和鬼子母同时出现一堂水陆中时,鬼子母有时会与诃利帝南相对),所以说行霆的“诸天传”强化了这种讹传,并使之广泛流行起来,流行的结果就是认为他是鬼子母的丈夫。从南方到北方现存水陆来看,基本都是这个情况(图16)。但是显然,鬼子母与散脂大将的夫妻关系,并没有来源,似乎只是一种民间的说法,而这个来源的影子,则是认为散脂大将与半支迦为同一个神。但是从二神的梵文名字和传说来看,没有一部经典说过二神为一。

图16 四川慧严寺明末壁画鬼子母与散脂大将

宁波当地出,现存日本一套已残缺不全的明代水陆,显示长幡上题为“般支迦大将”,并在右上角墨书“左五十八”,这是标明此画的位置(图17)。虽然现存画幅中已不见鬼子母众,但笔者推测应该有鬼子母,并一定与之对应。在水陆中明确提出这个位置是“半支迦”的目前仅知此一例。

4.鬼子母以手抚儿头图像

图17 日本藏明代宁波出水陆中的半支迦

明清出现的鬼子母像,在人们的记忆中,一个深刻的图像就是慈母般的鬼子母以手抚摸身边的小儿。这种图像事实上只出现在作为二十诸天的鬼子母中,鬼子母的供养像、经变和《揭钵图》中几乎不见。最早出现以手抚儿形象的见于张胜温画卷中的“大圣福德龙女”,而按照侯冲的研究,这个福德龙女其实是一个错误的榜题,正确的应该是“白姐圣妃”,在云南,“白姐圣妃”与“诃利帝”已合二为一了。所以,可以说这个发现于云南的鬼子母抚小儿像是目前所知同类图像中最早的一个,为大理时期(宋代)之作。但是这个图像的来源,不知哪里,或是张胜温的创造?之后,这一图像比较流行。但是通过张胜温画卷得以流传内地,笔者认为可能性不大。从目前内地的情况看,最早的宋代岩山寺经变不见此像,元代山西稷山青龙寺鬼子母图则出现有类似的构图,虽然鬼子母的双手并没有落在小孩的头上,但小儿跟随母亲的样式与抚儿图已相差无几了。其实仔细读图会发现,一部分图像表现的是以手抚小儿式,但其实也有不少的一部分,就是延用了青龙寺元代壁画的样式,鬼子母或是手执法器或是双手合十,并没有用手安抚身边的小儿。但笔者尚不能解释的问题是,由于考古发现和文物遗存太少,在南北方宋、元时期的图像情况并不能说清楚,这种南北如此一致的图像样式又是从何兴起的呢?如果如一些前辈学者认为的那样:鬼子母融入观音之中,成为女性送子观音的一个样式,从此图中也可以得到一个反证,那就是明清鬼子母与同时流行的送子观音,在抱执孩子的方式上全然不同。

5.关于定静寺四臂鬼子母像①定静寺鬼子母的材料,是通过刘显成先生的著作《梵相遗珍》(人民美术出版社,2014年)和他不辞劳苦应笔者之请二次到宝梵寺勘察所得,在此表示我深切的谢意。

四臂鬼子母是密教中的一个身形,但据笔者的研究,这一样式似乎并没有传入中国,即使在印度本土遗存也并不丰富。但在刘显成先生的著作中,描述了一个这类图像,让笔者十分好奇,于是进行了初步探查。

四川蓬溪定静寺现已不存,其中明代壁画割移至宝梵寺,但壁画损毁十分严重。据蓬溪文管所任彬所长提供的描述资料如下:

第七法像为鬼子母神,造型是凶相赭面赤须发、三眼四臂,正身挺立,下绘一小神持魂幡随护。

就笔者所知,如果所言确实,那么国内的四臂鬼子母仅此一处。但不知当年文管所的工作人员是通过什么确定这种凶神恶煞状的神是鬼子母的?遗憾的是目前已无法得到清晰的图片。应笔者之请,刘显成先生二次到宝梵寺所得资料也已十分模糊,但是笔者还是发现了那尊被描述为“赭面赤须发”的“鬼子母”。但事实上,这个形象是多面多臂。从残存的图像上可以清楚地看到右侧的一个小面。而这种多面、怒相、赤发、多臂的鬼子母不见经典描述,也不见图像传承,因此笔者认为可能是误识。所以,定静寺的四臂鬼子母并不存在。

6.行霆的贡献

宋金以后,尤其是明清流行的二十诸天供奉,其中必有鬼子母天,她的形象是一个贤淑妇人领着一个小孩(有时小孩表现为鬼相),这个图像的出现属于行霆的贡献,他使得这个于宋代变成小鬼的女神,在寺庙中尚保有一席之地。

前文关于经典与文献的讨论,可以看出南宋释行霆的《重编诸天传》充满了错误和民间讹传。由于他的这个“重编”,让后来的许多信众,甚至僧人也无法弄清鬼子母的身世,这个文献显然是没有质量的。但是,从图像学的角度来说,这个“重编”意义重大,正是通过行霆的这个文献,明清水陆中的鬼子母才以一个“天”的角色,而不是“鬼”出现在供奉系统中。而这个诸天图像系统可能正是承续了敦煌(四川)石窟中表现有抱小儿夜叉的天龙八部图。

天龙八部是以“天”、“龙”二众为上首的佛教护法神。如前所述,在敦煌初唐的壁画中就出现了以抱小儿大力鬼形象代表八部众中的夜叉样式。但这个抱小孩(或托举小孩)的大力鬼是不是鬼子母,一直令艺术史家犹豫不决。这个抱小儿的大力鬼,一直到五代仍然出现在一些图像组合中(英藏五代开运四年曹元忠印画),它的身份在夜叉与鬼子母之间摇摆不定。

行霆的诸天,以天龙八部中的天、龙诸神为主加入阎魔、日、月等。重要的是他将八部众中的“夜叉众”明确为夜叉出身的“鬼子母天”,可以说,从此改写了中国佛教图像志。在此之后,表现这个夜叉出身的天神时,工匠们不再使用那个模糊不定的抱小儿大力鬼,代之以慈母相、领小儿的鬼子母出现在天龙诸神中间。现存最早的二十诸天组合造像,可能是山西善化寺所存、据考为金代的造像(图18),大量遗存见于明清寺庙。此处讨论的“水陆”,其实其中的各类鬼子母图像正是作为“天”出现在二十诸天系统中。在这里,鬼子母虽然没有最初赐子之神的威风,也没有密教中的法力,但她摆脱了宋代“地狱之鬼”的形象,作为一个神,虽然不是大神,被人们虔敬地供奉而不再是嘲弄。

图18 山西善化寺金代造鬼子母天像

五、结 语

水陆画,是举行水陆法会时张挂在道场中的图像,目的是邀请图像上表现的神灵参会。鬼子母作为一个鬼怪,已失去了早期赐子之神的面貌,在这种较晚流行的图像中,表现为符号化了的诸天之一,更可悲的是她已经被表现为一神几身,说明人们已不追究该神的宗教含义。对于诃利帝这个名字,学者们通常先解释此词的梵文原意,分析它的语源,再说明这个词的意思,但口语和民众信仰通过外来语的本土化再次宣告了语言学的不幸①此话源自侯旭东译、太史文著《幽灵的节日》(浙江人民出版社,1998年)第20页中的一句话:“看来口语通过将外来语本土化再次宣告了语言学的不幸”,以此说明鬼子母研究中出现的类似现象。。鬼子母在最具民俗活动的水陆法会中,由于译本的原因,一神演变成了三个。民间的造神行为是在不自觉中完成的,正如“揭帝神”的出现一样。明代《三教源流搜神大全》“灵官马元帅”记载:马元帅曾三次显圣,投胎为人子,第一次以五团火光投胎于马氏金母,面有三眼,第二次寄灵于火魔王公主为儿,第三次即投胎于鬼子母。又记,因为鬼子母的关系,马元帅入地狱,走海藏,步灵合,过酆都,入鬼洞,战哪吒,窃仙桃,敌齐天大圣。释佛为之解和,至孝也……而敕元帅于玄帝部下,宠于西方,领以答下民妻财子禄之祝,百叩百应②参见明本《三教源流搜神大全》卷五,上海古籍出版社,1990年,第220页。。有趣的是这些描写,让我们想到宋以后流行的“揭钵剧”。而这个“马元帅”似乎是鬼子母最小的儿子“爱儿”的演化。所以这个马元帅的故事,可能自宋代《西游记》的“揭钵折”以后,就开始被加工了。所以,虽然我们看到的本子是元明的,但其中显示的鬼子母并不是行霆《重编》中的“天”神,而仍然是一个地狱中的鬼,而这正是两宋时鬼子母的身份特征。其实所谓的“马元帅”是源于佛教的马头明王,而马头明王是观音的一个愤怒身形。中国民间传说将马元帅投胎到鬼子母,也就是以鬼子母为母,是个很有趣的现象。因为,在送子问题上,观音就一直与鬼子母纠缠不清,中西学者都有鬼子母是观音女性身形的说法。到《三教源流》这里,又将观音与鬼子母搅在一起,更严重的是这次的鬼子母已经是“观音”的母亲了。这种民间传说可能起源很早,因为明本《三教源流》的前身是没有插图的元本,那么这些传说应该在宋代或更早就有口头流传了,只是到了元代才将这些故事变成了白纸黑字的文献。笔者的疑问是:神话中将鬼子母当做“观音”的母亲,是对一直以来纠缠不清的问题加入更大的砝码吗?这样做是否说明,虽然宋代以来鬼子母变成了小鬼,而观音始终是大神,但可能存在有所谓的挺鬼子母派,为了显示鬼子母的伟大,他们将大菩萨观音变成鬼子母的孩子。