吐鲁番出土钤“玉门关之印”的过所文书考*

2017-03-09王蕾

王 蕾

唐王朝的兴盛与交通驿站设施的完善,使中原与西域之间的使者往来、商旅贸易等日益兴盛。中央政权通过关津的过所与律令制度,既要监察奸慝及违禁物品,又要保障人口流动与货物运输的通畅。玉门关在唐代已东移至瓜州地区,虽然不在唐二十六关之列,但贞观元年(627)玄奘在逃避凉州官府的阻挠昼伏夜行至瓜州,经过玉门关时,描述为“上置玉门关,路必由之,即西境之襟喉也”。开元二十一年(733)唐益谦从西州前往福州过所文书中将要通过的关津,“路由玉门、金城、大震、乌兰、僮(潼)、蒲津等关”,这些关津都分布在丝绸之路的要线上,唐代玉门关位于瓜州境内,唐益谦一行进入河陇地区后必须要经过玉门关后才能东行。同年薛光泚从西州至甘州的途中,也必须要“路由玉门关及所在镇戍”,对于唐王朝来说,玉门关是位于河陇地区最西面的关,用来监察经过河陇地区往来于西域与中原的行人。

一、钤“玉门关之印”过所文书的基本信息

吐鲁番阿斯塔那509号墓出土的第21件到第30件均是与过所相关的文书,其中第21件《唐开元十九年(731)唐荣买婢市券》文书是唐荣在西州买婢失满儿的市券,第22件《唐开元二十年(732)薛十五娘买婢市券》文书是薛十五娘在西州市买胡婢绿珠的市券,据《吐鲁番出土文书》(下文简称《文书》)的介绍,这两件文书是第23件《唐开元二十一年(733)唐益谦、薛光泚、康大之请给过所案卷》文书中唐益谦请求过所所附的抄件①唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图文本)第肆卷,文物出版社,1996年,第264~274页。。值得注意的是,第21件文书本件前与一残文书粘接,唐长孺在《文书》中称其为残牒,笔者认为这是一份正式的过所文书,并命名为《奴典信、奴归命尚书省过所文书残卷》。关于过所文书研究,之前学者只承认日本滋贺县圆城寺(三井寺)藏“尚书省司门给圆珍过所”、“越州都督府给圆珍过所”,另外就是吐鲁番出土的“瓜州都督府给石染典过所”这三件过所文书②程喜霖:《唐代过所文书》,中华书局,2000年,第102页。,而对于《唐开元十九年(731)唐荣买婢市券》前所接盖有三枚“玉门关之印”这份过所残文书没有予以重视。

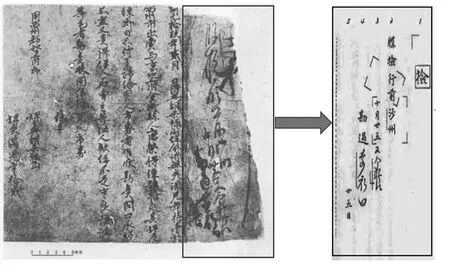

如图1所示,这份残文书上宽5厘米,下宽9.5厘米,长27.5厘米。录文有5行。背面空白,唯在接缝处有“元”字押署。在这份宽不足10厘米左右的残文书上,有四处朱印,其中有三处是“玉门关之印”,1行上残存“之印”二字,2、3行之间钤“玉门关之印”三处,印文大小与第1行不同。

图1 钤“玉门关之印”的过所残文书

首先通过残文书上所钤三处“玉门关之印”,我们可以确定,这份残文书是行人在往来于瓜、沙二州之间经过玉门关时所勘查的正式过所文书。因为后所接《唐开元十九年(731)唐荣买婢市券》的朱印,“用西州都督府印”的文字来代替;第22件《唐开元二十年(732)薛十五娘买婢市券》中的朱印直接由“用州印”来代替;第23件《唐开元二十一年(733)唐益谦、薛光泚、康大之请给过所案卷》过所文书上没有朱印与任何代替朱印的文字。如前所述,残文书与第21件文书背面接缝处押有“元”字;第23件文书的录文第1行、第33与34行之间、第61与63行之间、第83行后的背面骑缝处都押有“元”字,另外,录文第11行有“连元白”,第18行有“依前元白”,第76行有“户曹参军元”。这三件文书的背面骑缝处及录文中多处出现“元”字,通过第28件过所文书“户曹参军梁元璟”的署名,可知“元”字当是西州户曹参军梁元璟的押字,表明这一系列过所文书是在西州,由户曹参军署名作成的保留案卷。

这一系列过所文书显示了唐益谦请求申请过所的处理过程。唐益谦是前长史唐循忠的侄子,申请过所文书的开元二十一年(733)正月,唐循忠已调往福州都督府任长史。《元和郡县图志》卷29《江南道》“汀州”条下记载“开元二十一年,福州长史唐循忠于潮州北、广州东、福州西光龙洞,检责得诸州避役百姓共三千余户,奏置州,因长汀溪以为名”①(唐)李吉甫撰:《元和郡县图志》卷29《江南道》,中华书局,1983年,第722页。。同年,其侄唐益谦为了将其媵薛十五娘接到福州,于西州申请过所。而钤“玉门关之印”的过所文书如后所论述,是其所携奴典信、奴归命的尚书省过所文书,很可能二人于开元二十一年之前跟随唐循忠赴福州上任,之后又从福州经长安获得尚书省发给的过所,通过瓜、沙二州间玉门关返回西州,来接取其媵薛十五娘。第21件文书是唐开元十九年(731)二月唐荣于沙州买婢的市券,关于唐荣的身份,王仲荦认为唐荣可能是唐循忠和唐益谦的家属;吴震认为唐荣可能即原任西州都督府长史,后调任福州都督府长史之唐循忠;刘文琐认为唐荣就是福州都督府长史唐循忠的侄子唐益谦②王仲荦:《试释吐鲁番出土的几件有关过所的唐代文书》,沙知、孔祥星编:《敦煌吐鲁番文书研究》,甘肃人民出版社,1984年,第143~160页;吴震:《唐代丝绸之路与胡奴婢买卖》,敦煌研究院编:《1994年敦煌学国际研讨会文集——纪念敦煌研究院成立50周年》,甘肃民族出版社,2006年,第128~154页;刘文琐:《唐代西州奴婢交易的若干问题》,《丝绸之路——内陆欧亚考古与历史》,兰州大学出版社,2010年,第210~227页。。若唐荣为唐循忠的话,开元十九年二月唐循忠仍在西州任职,那么这份钤有“玉门关之印”的过所文书很可能作成于唐开元十九年至二十年之间(731~732)。若唐荣为唐益谦或者其家属的话,因为唐益谦是从四镇而来,文书中没有经过玉门关的证据,故只能将钤有“玉门关之印”过所文书的作成日期断定于开元二十一年之前。总之,这份正式过所文书作成时间,离唐益谦申请过所文书的开元二十一年(733)不会太远,不然不能直接作为唐益谦申请过所文书时所提交的附件。

二、钤“玉门关之印”过所文书的命名与功能

第23件《唐益谦请求过所案卷》是西州在接收到唐益谦请过所文书后,进行核对、审核、发给过所过程的一个案记。其中20~29行应当是其所提交过所文书的内容:

20 福州都督府长史唐循忠媵薛年拾捌

21 侄男意奴年叁拾壹 奴典信年贰拾陆

22 奴归命年贰拾壹 奴捧鞭年贰拾贰

23 奴逐马年拾捌 婢春儿年贰拾 婢绿珠年拾叁

24 婢失满儿年拾肆 作人段洪年叁拾伍

25 马捌匹 一乌骠草八岁,一枣骝父九岁,一骢草八岁,一马吉父六岁,一骢敦六岁,一骝父七岁,一骠父二岁,一骢父二岁。

26 驴伍头并青黄父,各捌岁。

27 右得唐益谦牒,将前件人马驴等往

28 福州。路由玉门、金城、大震、乌兰、僮(潼)、蒲

其中录文第20~26行交代了过所人员的身份与年龄,以及牲畜的种类、毛色、年龄;第27~29行交代了所前往目的地,以及沿途经过的关津。《文书》接下来第30~40行当是其审核的结果,从“无婢绿珠、失满儿,马四匹□同者”,以及唐益谦所提供的市券与保人的证词,审核人员仍然给出了“依检过所,更不合别给”的意见。审核中的携带人员、牲畜问题果真就只有“无婢绿珠、失满儿,马四匹□同者”吗?同件23文书中录文第1~10行是唐益谦在审核时上交的牒,其内容为:

1 前长史唐侄益谦 奴典信 奴归命

2 婢失满儿 婢绿叶 马四匹

3 问得牒,请将前件人畜往福州,检

4 无来由,仰答者。谨审:但益谦从四镇来,见

5 有粮马递。奴典信、奴归命,先有尚书省

6 过所。其婢失满儿、绿叶两人,于此买得。

7 马四匹,并元是家内马。其奴婢四人,谨

8 连元赤及市券,白如前。马四匹,如不委,

9 请责保入案。被问依实。谨牒。元

10 开元廿一年正月 日,别将赏绯鱼袋唐益谦牒。

从上文第20~26行过所内容上所列随行人员、牲畜名单上看,第1~10行所列人员牲畜是其一部分,经过对照,可以发现审核时出现问题的随行人员、牲畜,有“奴典信 奴归命婢失满儿 婢绿叶 马四匹”,是“检无来由”的,其中的“马四匹”如后录文第34~36行审核结果所示“依问保人宋守廉等得款:前件马并是唐长史家畜,不是寒盗等色。如后不同,求受重罪者”。随行人员中“婢失满儿、婢绿叶”由唐益谦提供了市券,即前所接第21件《唐开元十九年(731)唐荣买婢市券》,第22件《唐开元二十年(732)薛十五娘买婢市券》两件文书,《唐律疏议》卷26载“诸买奴婢、马牛驼骡驴,已过价,不立市券,过三日笞三十”①(唐)长孙无忌撰,刘俊文点校:《唐律疏议》卷26《疏》议曰:“买奴婢、马牛驼骡驴等,依令并立市券”,法律出版社,1998年,第538~539页。。那么“奴典信、奴归命,先有尚书省过所”在哪里呢?

笔者认为就是第21件文书前所接的过所残文书。这也正符合“谨连元赤及市券,白如前”的记述,吴震认为“元赤”是“加盖官府朱印的正式市券”②吴震:《唐代丝绸之路与胡奴婢买卖》,敦煌研究院编:《1994年敦煌学国际研讨会文集——纪念敦煌研究院成立50周年》,甘肃民族出版社,2006年,第128~154页。,《吐鲁番出土文献词典》也同意这一观点③王启涛编:《吐鲁番出土文献词典》,巴蜀书社,2012年,第1223页。。王仲荦根据大中七年(853)福州都督府发给日本僧人圆珍的公验中所载“恐所在州县镇铺,不练行由,伏乞公验,以为凭据。谨连元赤,伏听处分”④砺波护著,韩昇等译:《隋唐佛教文化》第七章《唐代的过所与公验》中过所文书影印图版,上海古籍出版社,2004年,第153-208页。,指出“元赤”可能指“以前给发的过所等文件,是当时公文程序中所习用的一种术语”①王仲荦:《试释吐鲁番出土的几件有关过所的唐代文书》,新疆社会科学院考古研究所:《新疆考古三十年》,新疆人民出版社,1983年,第324~332页。。笔者同意后一观点,并认为“谨连元赤及市券,白如前”中的“元赤”指的就是奴典信、奴归命的尚书省过所文书。买奴的提交证明如第23件文书第31~32行录文“前件婢□于此买得,见有市券,保白如前”所述,表示买卖奴婢,仅仅是“见有市券”,并没有“元赤”。

程喜霖指出州或都督府接收请过所文书之后,必须要依过所上所列诸项逐一核对,当勘验请过所手续符合规定,由府史拟过所两份,户曹参军主判,录事参军勾检,在一份上钤州或都督府印鉴为正过所,发给申请过所人;另一份无印鉴为副过所,入案备查②程喜霖:《唐代过所文书》,第83~87页。。那么钤有“玉门关之印”的过所文书应为“正过所”,由申请人所持“至关津以示之”③(宋)李昉撰:《太平御览》卷598《文部》“过所条”,中华书局,1960年,第2695页。,为何会出现在这一系列“入案备查”的保留案卷中呢?这与过所文书的时效性密切相关,日本《养老关市令》第一条“若已得过所,有故卅日不去者,将旧过所申牒改给”④仁井田陞:《唐令拾遺》,东京:东京大学出版会,1993年,第714页。。故即使申请过所文书,若在路途中停留超过卅日,都会失去通行的作用,必须要申请新的过所。更何况奴典信、奴归命已经到达目的地,所携带的尚书省过所文书就没有了通行的功能。又却刚好可以为其身份作证明,作为再次申请过所文书的材料。

“凡欲渡关者,皆经本部本司请过所,官司检勘,然后判给。还者,连来文”⑤仁井田陞:《唐令拾遺》,第714页。,从上可知过所文书不仅具有通行关津的功能,还可以在返还时作为“连来文”来证明自身的身份,再次申请过所。而市券却与此不同,作为买卖契约的证明,时效较长。故第21、22件文书是市券的抄本,钤印处“用西州都督府印”、“用州印”来代替。因为时效性的差异,与过所文书的元赤不同,市券很可能是户曹参军梁元璟根据唐益谦所提交市券原本所抄的副本。而元赤的过所文书,没有了通行功能,可以直接留在西州官府作为这一申请的保留案卷。

三、唐代过所文书的书式

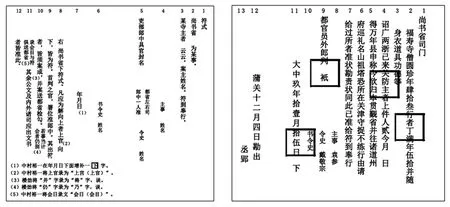

中村裕一根据圆珍相关过所文书的内容指出“尚书省司门给圆珍过所”文书是由尚书司门依照符式发给的⑥中村裕一:《唐代公文書研究》,东京:汲古书院,1996年,第52~54页。。并将敦煌P.2819残卷中所载唐《公式令》的“符式”进行录文,笔者将“符式”与“尚书省司门给圆珍过所”的内容整理对比如下(图2⑦“符式”录文笔者分别参考楼劲与中村裕一的录文。楼劲:《伯2819号残卷所载公式令对于研究唐代政制的价值》,《敦煌学辑刊》1987年第2期,第79~85页;中村裕一:《唐代公文書研究》,东京:汲古书院,1996年,第52~54页。“尚书省司门给圆珍过所”录文则参照内藤虎次郎:《三井寺藏唐过所考》,万斯年辑译:《唐代文献丛考》,上海:商务印书馆,1957年,第51~71页;砺波护著,韩昇等译:《隋唐佛教文化》第七章《唐代的过所与公验》中过所文书影印图版,上海古籍出版社,2004年,第153~208页。关于“尚书省司门给圆珍过所”文书录文的内容,砺波护首先指出王仲荦、程喜霖将内藤虎次郎《三井寺藏唐过所考》中“都官员外郎判衹”引录为“都官员外郎判依”,并认为“都官员外郎判”就是通判这个观点的错误。其次又根据《文书》“勘责状同”的录文,认为内藤虎次郎与仁井田陞“准状勘责,状同此,正准给”中“勘责状同”四个字之间不应断开,同意程喜霖将“正”字录为“已”字,故笔者直接录为“已”字。另外“尚书省司门给圆珍过所”的官印,内藤虎次郎指出三处“尚书省司门之印”,分别盖在第2行“行者丁满”,第9行都官员外郎“判衹”,以及第10、11行日期处。砺波护在《唐代的过所与公验》一文中提供了这件过所文书的影印版,并提出在第4行“关防主者”上面还有一枚朱印,故笔者直接画为四处。)。

图2 符式与尚书省过所文书

依照符式与过所文书的形式,两者是相符的。另外砺波护依据《唐会要》“传符过所,各依式及别敕,作大字”等记载,指出过所发给中的数字必须用大写,而出入关津的日期勘出入则不用大写。可能是通过《奴典信、奴归命尚书省过所文书残卷》第2行录文“牒检行前沙州”①赤木崇敏:《唐代前半期の地方文書行政——トゥルファン文書の検討を通じて——》,《史學雜誌》第117编,第11号,第75~102页。,唐长孺在《文书》中称其为残牒。笔者认为,虽然最后的勘过形式与符式“尚书省司门给圆珍过所”文书上“蒲关十二月四日勘丞郢”的勘过有些不同,但仍是过所文书上勘过手续,而不是单纯的牒文书。

关于唐代过所文书的书式,通过阿斯塔那509号墓出土第24件《唐开元二十年(732)瓜州都督府给西州百姓游击将军石染典过所》为我们研究唐代河陇地区过所的书式保存了一个完整的样本,如图3。小野勝年认为这是两个文书,一个是瓜州都督府过所的抄写,一个是西州都督府的公验。但因为其怀疑王仲荦把官印认为是西州都督府官印的判断,所以对后者的判断不是很确定②小野勝年:《唐の開元時代の旅行証明書について》,後藤隆一:《東洋学術研究》第16卷·第3号,东京:东洋哲学研究所,1977年,第146~157页。。这篇过所文书上的官印,《文书》上记载有五处,第一处是“瓜州都督府之印”,中间三印为“沙州之印”,尾部印为“伊州之印”,另外还有朱笔勾讫。笔者认为这不是两个文书,而是一个正式的过所文书,但其文书内容分为了两个部分,一个是文书发给,一个是文书勘过。

图3 石染典过所文书

如图3所示,第1~10行是瓜州都督府发给的过所文书,上面有“瓜州都督府之印”。从签署格式来看依然是符式文书,而且发给日期的数字与后面勘过日期不同,是大写。据《文书》载第10~11行之间有接缝,背面有押字,但不能辨认。第11~14行是从瓜州至沙州的守捉勘过。第15~!22行是在沙州的勘过。第23~24行是在伊州的勘过。所以我们可以认为,唐代过所文书分为两个部分,一个是过所发给部分,即第1~10行;一个是过所勘过部分,即第11~24行。

过所文书正式发给后,所需勘过机构直接在过所后进行勘过。从图3录文第11~14行可知守捉的勘过形式“某月某日,某某守捉某某勘过”,第24行还有州的勘过形式“某月某日某州刺史某某勘过”与盖印。值得注意的是第15~22行沙州的勘过形式,其与过所发给部分相同的是,都接到了石染典的牒。不同的是,瓜州都督府的府、史将石染典请给过所的牒以官府叙述口吻重新抄写,即第1~6行,做成符式发给过所。而沙州勘过却是直接使用了石染典所上呈的牒,即第15~20行。而且在这份牒上所携带人畜后面第16行还有“沙州市勘同,市令张休”的签署。也就是沙州官员“琛”①程喜霖推测“琛”可能是沙州司户参军,《唐代过所文书》,第96页。在接到石染典所呈牒之后,我们从字体的不同,以及最后一行“开元廿年三月廿 日,西州百姓游击将军石染典牒”可以判断,“琛”把石染典上交的牒文直接粘在瓜、沙州之间勘过的后面,并在第14~15行接缝处署上“琛”字及盖印,又在石染典所呈牒内容之后,签署“任去琛示”与日期,并盖印。第15~22行之间的三枚朱印皆是“沙州之印”。值得思考的是,沙州与伊州勘过方式的不同,笔者推测可能是因为石染典在沙州市易,所以要重新向沙州递交请求勘过牒文,而在伊州市易后,肯定还要向伊州提交牒文,但因为与沙州提交牒文内容几乎相同,所以直接勘过。从上可知,过所文书上的勘过形式不是统一规划的,主要分为两种,一种是直接勘过,勘过内容要有地点、官职、官员名、日期这四个要素,经过州时须盖上官印。而另一种呈牒勘过,就是因为某事在某地停留时,需要再次上交请求勘过牒文,请求勘过。

那么《奴典信、奴归命尚书省过所文书残卷》中,经过玉门关的勘过是属于怎样的呢?前文圆珍过所中我们也可见在文书发给之后的文书勘过:“潼关五月十五日勘入丞□”、“蒲关十二月四日勘出丞郢”,根据《文书》录文内容如图3,显而易见,玉门关的勘过与圆珍过所文书直接勘过的形式是不同的。过所文书残卷的录文内容,第1行只有一个检字,表示对前面残缺内容的核查,而下面清晰可见“行”字符,圆珍过所文书中关吏勘过时在人名或携带物品时会勾的符号,或画“行”字,表明经过关吏的检查与核对②内藤虎次郎:《三井寺藏唐过所考》,万斯年辑译:《唐代文献丛考》,上海:商务印书馆,1957年,第51~71页。。石染典过所文书上的朱笔勾讫很可能也是这一功能;第2行“牒检行前沙州”,表示持有过所人员将从瓜州经玉门关前往沙州;第3行录文可识的是经过玉门关的日期,后面《文书》依照字形录文;第4行也只能识别“勘过”二字,后面依然依照字形录文;第5行是勘过的日期“廿五日”。从上文分析,我们可知玉门关的勘过部分并不是属于直接勘过情况,而是持有过所人因某事在某地停留时,需要再次上交请求勘过牒文,经关吏处理后的呈牒勘过形式。故第1~3行是关吏根据上呈的请求勘过牒文所作的牒,而第4~5行就是负责人的勘过。故笔者推测,依照石染典过所文书中沙州勘过的程序,第3行十月廿五日下面的录文应该是“某某牒”的形式。而第4行勘过下面应是负责人的署名。

唐益谦所携奴典信、奴归命的“尚书省过所”要经过唐瓜州玉门关的勘过,而前文所讨论残文书上的“玉门关之印”的朱印与“勘过”的文字签署,就是“尚书省过所”文书发给过所后面的勘过部分,其与唐荣买婢市券与薛十五娘买婢市券一同作为唐益谦在审查过程中所提交的证明材料。

四、余 论

阿斯塔那509号墓不仅出土了大量过所文书,还有一方墓志,其高36厘米、宽36厘米、厚5厘米,图版收在《吐鲁番出土砖志集注》(下册)中,并附有录文①侯灿、吴美琳:《吐鲁番出土砖志集注》注释1指出“都帅,应即旅帅,旅帅是折冲府中管100人的军官,官品从八品上阶……此官品是其妻亡故时张运感的官品”,巴蜀书社,2003年,第640~641页。。从出土墓志的纪年可知,当其妻去世之时,张运感正任西州天山府都帅②侯灿、吴美琳:《吐鲁番出土砖志集注》,第641页。,而张运感卒时所任的是沙州西关镇将。那么,西州官府备案的过所文书为什么会出现在张运感的墓中呢?

笔者怀疑这与张运感卒时所任沙州西关镇将这个职官与职责有关。张运感作为沙州西关镇将,就扼守在故玉门关这个沟通沙州与西州、于阗等往来的交通要塞,勘过行人往来的过所文书。阿斯塔那509号墓所出土过所文书的纪年为开元十九年(731)至开元二十一年(733),张运感所故之年为开元二十五年(737),西州所保留的过所文书也要遵循“文案不须常留者,每三年一拣除”③(唐)长孙无忌撰,刘俊文点校:《唐律疏议》,卷十九,法律出版社,1998年,第380页。的规定,所以这一批过所文书在张运感故去之前已经废弃。而张运感或其家属挑选这一系列过所文书,很有可能就是因为其身为镇将,负责勘验过所文书,将这一系列过所文书作成随身物品,是对其生前身份的证明。同样的道理,同墓出土的天山府文书也是其身为西州天山府旅帅身份的象征④李方:《唐西州天山府的官吏》指出张运感妻纸鞋中拆出一批武周时期的天山府文书,内容基本上都是天山府下张父师团帖,故颇疑张运感就是张父师团中的旅帅,朱玉麒主编:《西域文史》第1辑,2006年,第145~154页。。

致谢:本文在修改之际,得到评审专家陈国灿老师的指点,补充与深化了文章的观点;浙江大学冯培红老师细致的修改,使本文避免了很多失误。在此,对两位老师表示诚挚的谢意。