从吐鲁番出土文书看南北朝时期高昌地区的棉纺织业

2017-03-09钱伯泉

钱伯泉

棉花和棉纺织品,是现代人们不可缺少的生活必需品。缝衣制被,护身保暧,还是棉花和棉纺织品最为适宜。

我国上古没有种植棉花,更不存在棉纺织业。但是早在远古时期,我国的农民即知种桑养蚕,或破茧取绵,或缫丝织绸。丝绵和绸缎,轻软美观,富贵之人皆以丝绵作纩,充填被褥,用绸缎缝制衣服。在此同时,我国先民也普遍植麻,剥取杆茎上的纤维,捻线织布。麻布粗糙厚实,保暖性差,但是耐磨经用,是劳苦大众缝制衣服的必备原料。

远在西陲的天山南北,上古也不植棉织布。但因当地的土著居民或者从事畜牧业生产,或者以农业生产为主、畜牧业生产为副,其地多有牛羊,因此,他们加工牛羊之皮,制作被褥。又用粗羊毛擀毡制毯,或用以缝制毡帽和斗篷,护身保暖。他们又多用细羊毛捻线织布,用毛布缝制衣裤。考古工作者在天山南北的上古遗址,诸如小河墓地、孔雀河古墓群和火焰山下的洋海古墓中,普遍发现,墓主人都身穿毛布衣裤,戴毡制帽子,披毡质斗篷,既不见棉布的痕迹,也没有丝绸的踪影。汉晋时期,中央王朝统一西域,驻军屯田,戍边屯垦的将士都来自内地,是他们将种桑养蚕、缫丝制绸、植麻织布的技巧带入天山南北。但是,西域的土著居民仍习惯于固有的生产方式和生活习惯,种桑养蚕、植麻织布的技巧并未在天山南北推广开来。考古工作者在塔里木盆地的汉晋遗址和墓葬中,虽然发现了不少丝绸和锦缎及其缝制的衣物,但是,这些丝绸锦缎都是内地西输的织物,并非当地的土产,而且使用的人,都是当地的国王和贵族,并非普通民众。

我国现代普遍种植的棉花,属于草棉,最早产于非洲,后传入阿拉伯地区,再经陆上丝绸之路东传至印度。印度是一佛教之国,大月氏贵霜王朝兴盛,征服西北印度,今巴基斯坦和克什米尔地区,都是贵霜王朝的领土。公元1世纪中期,迦腻色迦王笃信佛法,大力推广佛教,派遣大批印度高僧至塔里木盆地传教,这些印度高僧在弘法的同时,将种植棉花和纺纱织布的技巧也传入盆地绿洲诸国。因此,植棉和织布的技巧,是通过陆上丝绸之路,与佛教同时传入天山以南的于阗、疏勒、龟兹、焉耆诸国的,其确切时间约为公元1世纪后期至3世纪。至于传入高昌地区的时间,则可能已迟至公元3世纪了,考古工作者发现棉布实物,吐鲁番出土文书中见到棉布的记载,都是公元4世纪的事了。

我国内地由于丝绸纺织业和麻布纺织业既古老,又发达,完全可以满足富贵人家和贫苦民众的需要;由印度至中国内地,又无畅行的陆上丝绸之路,所以非洲草棉的种子及其种植和纺织的技巧,无缘从印度传入中国内地,因此,从汉晋至隋唐,中国内地并不种植棉花,也无绵纺织业。直至宋朝,陆上丝绸之路衰退和断绝,海上丝绸之路畅通和兴盛,大批阿拉伯商人乘船前来中国东南的广州、泉州和扬州经商,同时将草棉种子、种植技术和纺织技术传入这些地方,但是开始时影响不大,种植者既少,纺织技术又很粗放。元朝初期,松江府一带(今上海市)土地盐碱很大,不宜种植稻麦,民间生活困难,都想种植经济作物,以期改善生活,于是纷纷到泉州和广州去购买草棉的种子,回来种植,纺纱织布。但由于弹花纺纱的手工落后,土机织布粗放简单,织成的棉布没有花纹,染色单一,销路不广,难以推广。直至从海南岛崖州(今海口市)来了一个姓黄,俗称“黄道婆”的中年妇人,广教当地居民“做造捍弹纺织之具,至于错纱配色,综线挈花(即提花),各有其法。以故织成被褥、带帨,其上折枝、团凤、棋局字样,粲然若写。”①(元)陶宗仪:《南村辍耕录》卷二十四《黄道婆》,《元明史料笔记丛刊》,中华书局,1997年,第297页。所织棉布十分精美,销路大增,居民因此富裕起来。于是在很短时间内,棉花种植和棉纺织业在今江苏和浙江普及和兴盛起来。

综上所述,棉花的种植和棉纺织业的兴起,塔里木盆地绿洲诸国,包括高昌地区,要比中国内地早900年左右,难怪南北朝后期,公元5世纪时,南梁的历史记载对麴氏高昌王国种植草棉和纺织棉布的事实大感惊异!《梁书》卷54《西北诸戎》记载:

高昌……多草木,草实如茧,茧中丝如细纑,名为白疊子,国人多取织以为布。布甚软白,交市用焉。

“白疊”是梵语词Bhardvdji的音译,意为“棉花”。“交市”指与中央王朝定期定点交易。从这条记载可知,南北朝时期,高昌生产的“疊布”,因为质地轻软洁白,通过“交市”的形式,输入内地各中央王朝国家,很受欢迎。

一、考古发现的高昌地区及塔里木盆地诸绿洲古国的棉花种植及棉纺织业

1959年,新疆博物馆考古工作队在民丰县北境的大沙漠中,发现了一具夫妻合葬的大木棺,棺中发现了蓝白印花布两块,一块用腊染的方法印有三角纹和圆点纹,残长80厘米,宽50厘米。另一块也用腊染方法,印有三个画面:左下角有一个正方形画面,上有一圆脸、高鼻、大眼、袒露上身,头上挂有珠链,头后有三层圆形背光,双手捧着盛有葡萄的大型角杯的女菩萨像。中间下部的长方形格子内,画有一条蜿蜒爬行、鳞片整齐、胸鳍和背鳍森森的龙,其形状与汉墓帛画和汉画像石上龙的形状多有不同。其上方的大长方格子中,在下部残剩一人足形的狮蹄,右下部残剩一狮蹄的前半部分,两狮蹄的中间,弯曲下垂着一条狮尾,尾尖作毛球状,其上的狮头和狮身皆已残缺不存。这两块棉布的纺织技法精细,腊染工艺高超,从画有女菩萨像和狮子的形象来看,它一定是大月氏贵霜王朝国境北印度的产物,随佛教传入于阗国东部的。这两块腊染棉布都覆盖在盛有羊骨和小铁刀的木碗上,作为珍贵的盖单使用的。

在墓中男尸的身上,还穿着一条用白粗棉布缝制的长裤,长115厘米,宽66厘米。在女尸的身上还发现用白粗棉布制作的方形手帕,长宽皆为26厘米。这两件服饰的原料,棉布的纺织工艺既粗糙疏散,又无印染的颜色和花纹,显然是当地的土产。

新疆民丰县东汉墓中发现的腊染棉布及其上图像,引自《中国新疆古代艺术》第105页。

从墓中发现的众多丝绸织物看,织锦上有汉文隶书“万世如意”、“延年益寿宜子孙”等字样,可知它们都是东汉时期内地的产物,西输至于阗国的;而墓主人夫妇,一定是东汉时期于阗国的贵族①新疆维吾尔自治区博物馆:《新疆民丰县北大沙漠中古遗址墓葬区东汉合葬墓清理简报》,《文物》1960年第6期。。

1979年6月至1980年5月,新疆社会科学院考古研究所罗布淖尔考古队在楼兰古城东郊的墓葬区和孔雀河下游的老开屏墓葬区,共发掘了东汉墓9座,墓中随葬的日用品中,纺织品里就有棉花和棉布,但在发掘报告中,却没有详细说明棉花的多少,棉布缝制的服饰名称及其大小。不过,东汉时期,罗布泊地区,尤其是楼兰古城,存在棉花种植和绵纺织手工业,却是无可怀疑的②新疆考古研究所:《罗布淖尔地区东汉墓发掘及初步研究》,《新疆社会科学》1983年第1期。。

1979年至1980年4月,新疆考古研究所楼兰考古队对楼兰古城址进行调查和试掘,在发现的遗物中,共有“棉织品6件,视织造疏密可分为棉布和纱布,已采集的有大红色和素色”。从出土的木简和纸质文书的纪年可知,古城遗址的年代为曹魏后期(约250年左右)至前凉建兴十八年(330年),可知这批棉纺织品生产于公元2世纪中期至3世纪前期③新疆考古研究所楼兰考古队:《楼兰古城址调查与试掘简报》,《文物》1988年第7期。。

1959年,在于田的屋于来克古城内,发现北朝时期用腊染棉布缝制的一个褡裢,长21.5厘米,宽14.5厘米,此棉布织得比较致密。在另一个北朝墓中,也出土了一块长11厘米、宽7厘米的蓝白印花棉布④新疆维吾尔自治区博物馆文物展览工作组:《丝绸之路——汉唐织物》,文物出版社,1972年。。

1986年9月,吐鲁番文管所发掘了阿斯塔那古墓群,在六座麴氏高昌时期的墓葬中,出土了三件棉布,每件长39厘米,宽18厘米,棉纱经过加捻①柳洪亮:《新出吐鲁番文书及其研究》,新疆人民出版社,1997年,第181页。。

1975年,新疆博物馆考古队发掘了吐鲁番哈喇和卓古墓葬群,在75TAM94∶7麴氏高昌王国墓中,出土了一件棉衫裙,里填棉絮,棉絮已糟朽成粉状。蓝棉布平纹,织得比较粗糙松散,每一平方厘米为11×11根线②新疆博物馆考古队:《吐鲁番哈喇和卓古墓群发掘简报》,《文物》1978年第6期。。

1960年4月,新疆博物馆考古队在吐鲁番阿斯塔那墓区发掘了麴氏高昌王国时期的309号墓,墓中出土了用丝、棉两种纤维混纺的几何纹织锦,残长37厘米,宽25厘米,现收藏在新疆维吾尔自治区博物馆。

1964年,新疆博物馆考古队在吐鲁番阿斯塔那墓葬区发掘了麴氏高昌王国时期的13号墓,在出土的一件木俑上,穿着一条用棉布缝制的裤子。这件穿着棉布裤子的木俑,如今也收藏在新疆维吾尔自治区博物馆。

种植棉花和纺织棉布的技巧,自公元1世纪后期至2世纪前期传入塔里木盆地诸绿洲国家后,初始时,当地居民的种植手法生疏,纺织技巧简单,因此产量不多,质量也差。但经魏晋一百多年的改进和发展,种植棉花已经逐渐普及,纺织技巧也不断提高。到了公元4-5世纪的南北朝时期,无论是高昌地区,还是其他诸绿洲国家,种植棉花和棉纺织业一定已经相当发达和兴盛。但考古发现的棉花和棉纺织品为什么却那样少呢?根据上面列举的事实,我们知道,考古发现的棉花和棉纺织品,全都出自古墓葬中。古人的思想观念和风俗习惯,无论内地,还是西域,都是“视死如生”,凡有丧葬活动时,人间使用什么,给阴间的死人在墓中也随葬什么。同时,由于虚荣心作怪,凡是给死人随葬的物品,总是选取人间最好的东西。自从细软轻暖、绚烂美观的丝绸传入西域后,西域诸国的王家和贵族很快改变了以前使用毛皮制品的习惯,转而使用丝绸锦绢缝制的衣饰了。此后,虽然植棉和棉纺织品逐渐普及和兴盛起来,但因它们质地粗厚,价值低廉,并不被社会所看重。这就是我们在汉晋和南北朝时期的古代新疆墓葬中,可以看到大量用丝绸锦绢缝制的随葬品,却很少发现随葬用棉纺织品缝制的衣饰,其根本原因就在这里。

一百多年以来,吐鲁番文书的不断出土,其中记录种植棉花、纺织棉布、使用棉纺织品的史迹被大量发现。认真整理和研究这一类吐鲁番文书,使我们对南北朝时期高昌地区繁荣兴盛的种植棉花和棉纺织业,才有了一个全面、真切、深刻的认识。

二、吐鲁番文书中所见南北朝时期高昌地区的植棉和棉纺织业

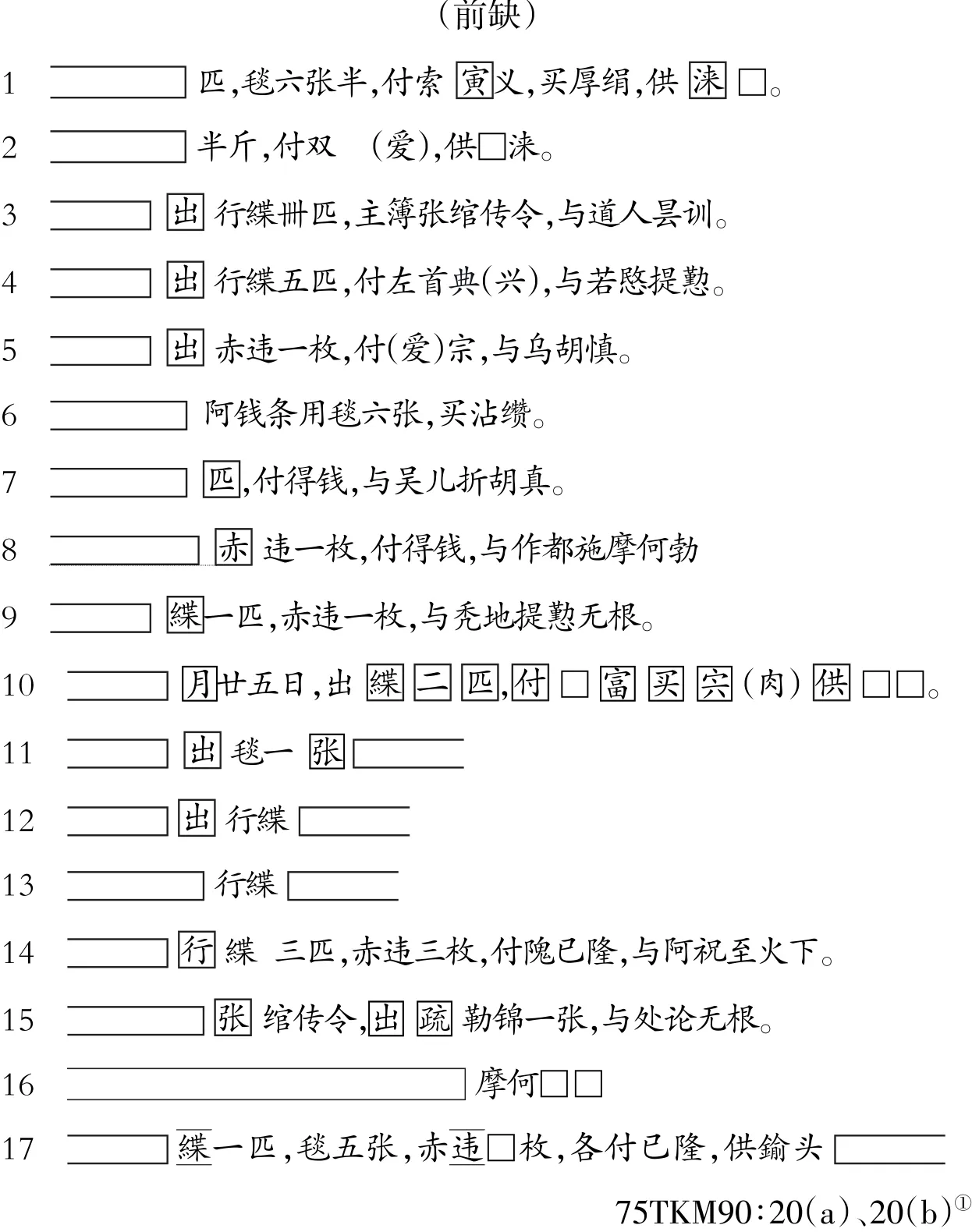

吐鲁番哈拉和卓第90号墓,出土有柔然永康十七年(482年)的文书。据此可知,本墓相当于阚氏高昌时期。同墓出土的第十三件文书,为《高昌主簿张绾等传供帐》,其内容是:

①《吐鲁番出土文书》录文本第二册,文物出版社,1981年,第17~18页。

“提懃”为柔然和突厥语词汇Tigiri的音译,隋唐时期多译作“特勤”,为柔然汗国和突厥汗国的官职名号,凡是可汗的子弟,都称“特勤”。上列文书中的若愍提懃、乌胡慎、吴儿折胡真、秃地提懃无根、处论无根,都是柔然贵族和官员的名字。他们到附属国阚氏高昌来视察或监督,高昌王自然要供给他们钱财、日用品和礼物,这份文书就是供给这些柔然汗国贵族和官员的记录,所供给的物品有毛毯、赤违(红马皮或红牛皮)、疏勒锦等,而其中最多的则是“行緤”。緤是何物?《广韵》下平声二仙“棉”字下曰木棉,树名。《吴录》云:“其实如酒杯,中有棉如蚕绵,可作布。”又名曰緤。可知“緤”就是“棉”,文书中的“緤”指“棉布”,“行”是“流通”、“通行”之意,“行緤”就是当作流通实物货币的棉布,文书中是当作钱财供给柔然贵族和官员的。

由这件文书可知,早在阚氏王朝时,高昌地区不但种植棉花,纺织棉布,而且这种緤布还成了通行的实物货币。

①《吐鲁番出土文书》录文本第二册,第22页。

“緤”的计量单位为“匹”,可知它必是“緤布”,即棉布。

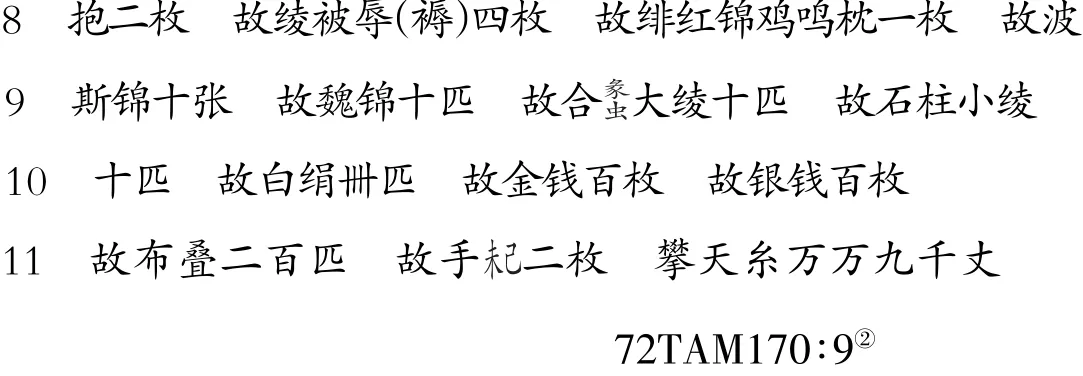

阿斯塔那170号墓,出土了一件《高昌章和十三年(543年)孝姿随葬衣物疏》,登记了孝姿随葬的衣物名称和数量。因为内容过多,今摘有关的几行如下:

②《吐鲁番出土文书》录文本第二册,第60~61页。

这几行登记的多是锦绢、布匹和金银钱。其中的“布疉”即是“緤布”,“疉”是“白疉子”的简称。惠琳《一切经音义》卷四《大般若经》卷三百九十八《音义》白疉,其草花絮,堪以为布。”玄应《一切经音义》卷一《大方等大集经》卷十五:“劫波育,或言‘劫贝者’,讹也,正言‘迦波罗’。髙昌名‘氎’,可以为布。”惠琳在《一切经音义》卷四十《大力金刚经音义》中说:“妙緤,《考声》云:‘毛布也,亦草花布也。’经文作緤,非也。”这就是说,阚氏王朝高昌国称棉布为“緤”,那是转用佛经而来的。到了稍后的麴氏王朝高昌国,就废弃“緤”字,改以白緤子的简写“疉”,来称呼棉花,并称棉布为“疉布”了。

在这件随葬衣物疏中,疉布的数量竟然多达二百匹,这至少反映了一个社会现象,当时高昌地区的棉花种植和棉布生产十分兴盛和发达,比外地输入和本地生产的锦、绫、絹要多达一倍多。

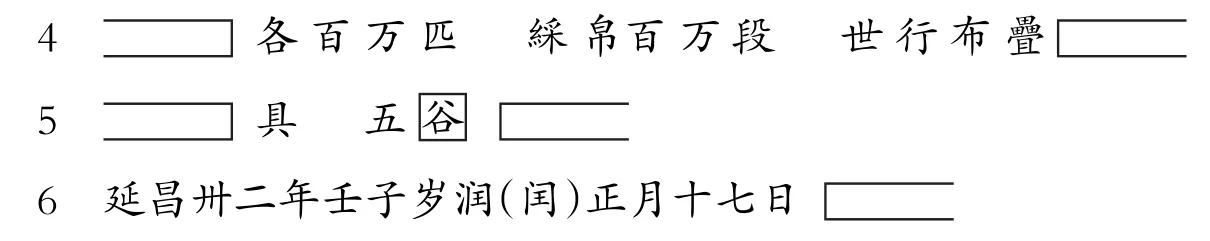

同墓出土的第三件文书是《高昌延昌二年(562年)长史孝寅随葬衣物疏》,今摘录其有关内容是:

③《吐鲁番出土文书》录文本第二册,第64~65页。

随葬衣物疏中的丝棉纺织品,虽然都非实物,而是虚拟的名称和数量,但却为当时社会现实情况在人们头脑中的反映,从中可以推测得知当时丝绸生产及其社会存量和棉布生产及其社会存量。这件《孝寅随葬衣物疏》比起上件《孝姿随葬衣物疏》来,时间恰巧晚二十年,可知棉布的生产规模和社会存量,仍是丝绸生产规模和社会存量的近一倍。

从阿斯塔那335号墓中,出土了一件《高昌延昌三十二年(592年)缺名随葬衣物疏》,其内容为:

①《吐鲁番出土文书》录文本第二册,第314页。

在上列随葬衣物疏中,出现了“细布”一词。凡是吐鲁番文书中出现的“布”,都指“麻布”,所谓“细布”,就是精细纺织的麻布。在此同时,疏中又出现了“细疊”一词。“疊”指“疊布”,即棉布。所谓“细疊”,无疑是指精细加工的棉布。由此件随葬衣物疏可知,当年高昌地区的棉纺织手工业,有粗细之分,粗加工的棉布,价值自然较低;细加工的棉布,价值自然较高。人们缝制衣饰,一定采用细加工的棉布。

阿斯塔那385号墓中,出土了一件《髙昌延昌二十七年(587年)虎牙将军张忠宣随葬衣物疏》,其内容是:

② 柳洪亮:《新出吐鲁番文书及其研究》,第26页。

此件随葬衣物疏,比上引的那件随葬衣物疏,略早五年,随葬物品中即已出现“细布”和“细疊”。由此可知,公元6世纪晚期,高昌地区的棉布精细纺织手工业已经十分普遍和发达了。

哈拉和卓38号墓中,出土了一件《高昌延昌三十二年(592年)汜崇鹿随葬衣物疏》,因原件残缺较多,无关的内容不少,今仅选录数行如下:

69TKM38∶1①《吐鲁番出土文书》录文本第二册,第310~311页。

在这件随葬衣物疏中,出现了一个新名词:“世行布疊”。“世”为“人世间”之意,“行”为“通行”之意,“布疊”即“疊布”,也就是棉布。这个新名词的含义,为“人世间通用的(实物货币)棉布”。由这一新名词的出现可知,公元6世纪末年的麴氏王朝时期,也如公元5世纪末年的阚氏王朝时期一样,棉布成了高昌王国通用的实物货币。

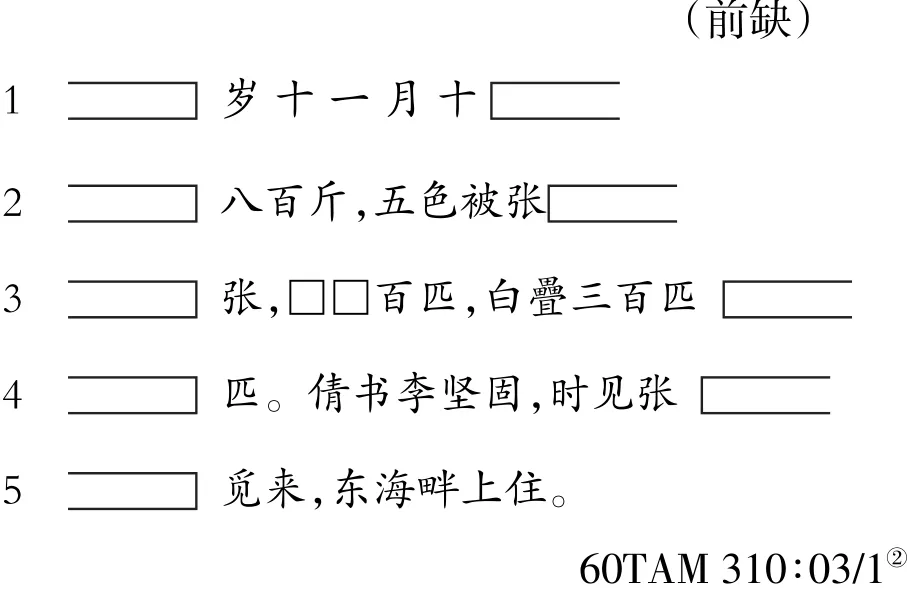

阿斯塔那310号墓,出土了一件《高昌缺名随葬衣物疏》,其内容为:

②《吐鲁番出土文书》录文本第三册,第340页。

1 重光元年庚辰岁二月朔乙未日。钗结一具,黄陵(绫)裙、紫

3 具,杂丝各十斤,革各百匹,金银钱各一千文,伎貝帛

4 百匹,修布、行布、疊各一千匹,五谷重具,石灰五九(斛)64TAM31∶12③《吐鲁番出土文书》录文本第三册,第117~118页。

在这里,更简称棉布为“疊”。

“细疊”,即精工纺织的棉布,都用来做服饰。阿斯塔那138号墓出土的《高昌缺名随葬衣物疏》中记着:

1 诸(朱)衣笼官(冠)一具,白绫褶苦(袴)一具,紫绫褶苦(袴)

3 当一具,细衫苦(袴)一具,白练绮衫一具,细疊

4 衫一具,弓头一具,金银长刀廓一具,

在这里,棉布又被称为“白疊”。

阿斯塔那31号墓,出土了一件《高昌重光元年(620年)信女某甲随葬衣物疏》,其主要内容是:

6 一具,紫领(项)马一匹,□泥安(鞍)粟银。69TAM138∶2①《吐鲁番出土文书》录文本第三册,第303页。

这里明确地记载,此件衣衫是用“细疊”缝制的。至于一般的疊布,则用来缝制“囊”(口袋)。阿斯塔那151号墓出土的《高昌布帛杂物名条疏》中,即有一般疊布缝制“囊”的记录:

2 碎紫四尺,紫三尺,紫罗领五,支绢尺五,支头须一,右(又)三五,紫绫头

3 须一,右(又)四尺,非(绯)绫二尺五,右(又)半福(幅),满非(绯)尺五,黄练衫一,扁坚一,被锦鞾

4 缥一具,清(青)练三尺,右(又)半福(幅),黄练三尺,钱卌文,针卅,锦朱卅,练手巾

5 布手巾二,饮水马锦镇(枕)二,碎锦五恋,小斤二,同(铜)旱三,路嚢二,綎縛

6 三,紫枣尺一,支疊嚢子二,绿三尺,右(又)半福(幅),紫绫头须一,右三尺,赤

7 绢一尺。72 TAM 151∶51②《吐鲁番出土文书》录文本第四册,第186页。

这件文书中的“路囊”,应是上路旅行,用来装衣物和日用品的布口袋。“支疊囊子”,文书的整理者在“支”旁注了一个“发”字,认为它是古人装梳下来的头发用的布口袋,这个观点显然是错的,因为同一件文书的前头,记有“支绢尺五”。“支”是用来形容或说明绢的品种或蔸色的;又记有“支头须一,右三五”。“头须”不知为何物,因其长及四尺,猜测它一定也是纺织品的名称。其上的“支”,也决非“发”,装头发用的小布袋,怎么可能有四尺长大呢?“支疊囊子二”,且不说“支”字,至少可以认定它是疊(棉布)做的两个口袋,其下记“绿三尺”,意为其中一个口袋用料是绿色的疊三尺;其下又记“右(又)半福(幅)”。这就是说,做另一个口袋,用去了半幅疊布。若是“支”字释“发”,梳下来的头发岂用得着这么大的棉布口袋装!但是,有一点是可以肯定的,这两个“支疊囊子”,都是疊布做的,这些疊布必定是粗加工的,不是“细疊”。

阿斯塔那151号墓,出土了一件《高昌作头张庆祐偷丁谷寺物平钱帐》,涉及“疊”和“疊制品”及其价值的内容较多:

1 □宁人张庆祐作头,独偷□□寺六纵疊五匹,匹平钱

3 □张庆祐子作头,道人□□、高昌解阿善儿二人作

4 □,三人合偷丁谷牛□□,□钱十文。马付一头

72TAM151∶102,103①《吐鲁番出土文书》录文本第四册,第193~194页。

“平钱”意为“评估价钱”,这是一件对贼人所偷物品,根据质地和市价进行评估的文书。其中第1-2行,记有张庆祐偷了丁谷寺的六纵疊五匹,每匹评估值银钱十二文。第3-4行记有张庆祐的儿子,与另二人合伙,偷了丁谷寺的一头牛,评估这头牛值银钱十文。第8行记贼人偷了八纵布一匹,评估它值银钱五文。这里的“布”,是指“麻布”。其中第 5行记有“疊被一”,这条用疊布缝制的被子,评估其值银钱八文。其下记一“疊”字,不知是疊是布制作的何物,也不知其数量多少和评估的价值几何?其中第8行还记有“匹,平钱十二文”。由第1-2行所记的事实可知,这种以匹计量的,而且每匹值十二文银的纺织品,必是“六纵疊”。第9行也记有“平钱十二文”。这里的物品也应是“六纵疊”。从整体文书看,这些贼人共偷了六批疊布和疊制品,而所偷的其他物品虽然有九批,但它们评估的价值都不高,其总价值大约只有疊布及疊制品总价值的三分之一左右,由此可知疊布和疊制品在当年高昌地区居民社会生活中占据着多么重要的地位。那时高昌地区的棉花种植和棉布生产是多么的兴盛和发达。

英国探险家斯坦因曾经获得了一批吐鲁番出土文书,其中一件为《高昌某人负人麦、豆、疊花帐》,其内容是:

(前缺)

AST.1.2.015 OR8212/872②陈国灿:《斯坦因所获吐鲁番文书研究》,武汉大学出版社,1995年,第156~157页。

这是一件登记某人负债的文书,第5行记有“疊一匹,疊花一百廿斤”。“疊一匹”指疊布(棉布)一匹。“疊花”为新见的名词,指采摘后仅仅去籽,未作其他加工的棉花,它以“斤”来计量,可见第4行所”,所缺失的物品名称也一定是“疊花”。第8行记有“疊,但缺失其数量的多少。从这件文书看,疊花(棉花)也是借贷和交易的重要物品,而且数量相当巨大,一次借贷竟达一百二十斤之多,这也反映出当时高昌地区棉花种植的普遍。

在哈拉和卓99号墓的墓道中,出土了一件《某家失火烧损财物帐》,它显然是麴氏王朝中期,即公元6世纪中期的文书,其内容为:

1 九月十四日,家人不慎,失火烧家,烧紫地

2 锦四张,白疊三匹,条衣一枚,綞褶一领,绢经四

3 匹,绢姬(机)一具,綞褿一领,縺(练)褿一领,綞裤一立,

4 绵经纬二斤,单衣一领,白旃二领,布缕八斤,

5 绵十两,靴六两,蚕种十薄,案(鞍)勒弓箭

6 一具,梁二枚,椽七十枚,木盘四枚,散(伞)二枚,

7 碗十枚,盆五枚,斗二枚,破饥(机)二枚,车一乘,

8 疊缕卌两。

75 TKM 99∶17①《吐鲁番出土文书》录文本第一册,第195页。

在这件文书中,除记有“白疊(棉布)三匹”外,还记有“疊缕”四十两。所谓“疊缕”,不是织布用的棉线,而是纺线用的棉条。它是弹好的棉花,做成比大姆指稍粗,七八寸长的棉条,一头捻线,将其挂在纺轴上;然后摇动纺车,抽丝纺线。四十两疊缕,即2.5斤,也不是一个小数目。文书中还记有“绢姬(机)一具”。虽然顾名思义,它是织絹的机器,但也可以用来织制疊布。从这户人家被火烧毁的物品看,疊布和疊缕比较值钱,占据总财产的相当份量。可见种植棉花和纺织棉布,在当年高昌地区的社会经济生活中,其地位是相当重要的。

阿斯塔那326号墓中,出土了一件《高昌和平元年中(551年)某人举疊锦券》,其内容是:

“举”是“借”的意思。本文书的年号残损,据《中国历史纪年》,麴氏王朝高昌国用“辛未岁”纪元年的,只有高昌王麴玄喜的“和平元年”,相当于公元551年。“行疊”指当作实物货币通用的疊布。古代评估货物,一律分上、中、下三等,“中行疊”就是中等的作实物货币通用的疊布。本文书中记载某人一次即向别人借贷了“中行疊”六十匹,这可是一笔相当大的数目,据前面列举的一件文书可知,一匹疊布价值十二文银钱,六十匹中行疊,总价值高达720文银钱。三月份借贷六十匹“中行疊”,八月份须还九十匹,五个月的时间,利息达三十匹,年利率高达120%!这样的高利贷真正吓人。但从某人一次即能借贷到六十匹中行疊的事实来看,公元6世纪中叶,麴氏王朝高昌国的棉花种植和棉纺织手工业是相当发达的,社会上库存和流通的棉花和棉布一定很多很多。