多媒体语境下学生英语语用能力的培养研究

2017-03-08宋聚磊武广庆

宋聚磊,武广庆

(1.河北中医学院 公共课教学部,河北 石家庄 050200;2.军械工程学院 基础部,河北 石家庄 050000)

多媒体语境下学生英语语用能力的培养研究

宋聚磊1,武广庆2

(1.河北中医学院 公共课教学部,河北 石家庄 050200;2.军械工程学院 基础部,河北 石家庄 050000)

语用能力是交际能力的重要组成部分,它不仅包括正确的语法规则,还在很大程度上需要遵循一定的语境和社会规约。以言语行为能力、得体性和社会文化三个维度为基础,对非英语专业高、低年级学生语用能力的现状进行分析可以得出,学生在言语行为能力方面失误率最高,社会文化知识表现最好。多媒体语境下培养学生语用能力,可以从提高语用意识、多媒体课堂实践、开展第二课堂和创设真实语料等方面进行努力。

语用能力;非英语专业;多媒体;培养研究

近年来,语用学逐渐成为语言学的一个热门领域, 英语学习者的中介语语用能力的发展也上升为体现语言综合素质水平的重要指标。也就是说,要恰当、得体地理解和使用语言,而非仅局限于正确的语法规则和字面含义。[1]纵观我国的英语教学,虽然学者和专家对语言应用能力的呼声很高,但在教学实践中不难发现,由于初高中的应试导向使得很多学生对英语的学习依然只停留在单词的浅层意义理解和语法的规范性上,对于语言的情景化应用和得体性尚处于较低水平。

一、语用能力综述

既然语用能力如此重要,那么到底什么是语用能力,对此,不同的学者持有不同的含义解释。Thomas和Leech在1983年提出将语用能力分成两大类:语用语言能力以及社会语用能力。语用语言能力指的是基于语法能力的,包含正确的语法使用规则和在特定的语境中恰当选用语言形式从而实现成功交际的能力。而后者则提出了更高层次的要求,指的是应遵守语言使用的社会规约性从而实现得体交际的能力。而后Bachman(1990)认为,语用能力包括施为能力和社交语言能力。施为能力指的是认知交际行为,并懂得怎样实施该行为的能力。而社交语言能力是指依据语境,得体地使用语言的能力。[2]我国著名学者何自然教授(1997)从语言表达和语言理解两个方面将此概念理解为运用语言开展得体交际的能力。也就是说,语用能力是words and forms beyond,语言使用者必须根据具体语境,结合文化及社会因素灵活地使用语言。虽然学者们的概念表述不一,但却具有相同的内涵,具体可将其分为言语行为能力、言语得体性和社会文化[3]。

二、语用能力现状调查与分析

在以往对被试语用能力调查的研究中,我们发现大部分研究集中在英语专业学习者上,很少有对非英语专业学生的语用能力进行细致的探讨。本文通过设定维度展开问卷调查,旨在对非英语专业学生的语用能力进行较为全面的研究,从而有针对性地提出在英语教学中对语用能力培养的启示。

依据所分析的三个语用维度,本研究通过设计问卷运用问卷调查法对非英语专业学生的语用能力进行调查。旨在探讨以下两个问题:(1)高低年级的非英语专业学生语用能力是否有差异?(2)哪些方面存在不足有待提高?

调查对象为在某医学院校大一和大三两个年级随机抽取的各60名学生,调查共计120名学生。所选取对象均为通过参加高考招录进来的本科生,并且一年级和三年级的平均入学成绩基本持平,所有受试者均没有出国经历。

问卷的设计分为言语行为能力、言语得体性和社会文化三个维度,共有三十道题。前十道为单选题,通过描述场景要求选择恰当的答案,涉及请求、寒暄、拜访、感谢等话题,旨在考查学生的言语行为能力。接下来是十道判断题,通过阅读题干的情景来判断加粗部分的表达是否合适,如谈话内容是否符合对方的身份以及是否符合两者之间的关系等,从而考查学生对言语得体性的敏感性和认知程度。最后十道为判断正误题,学生应判断每个句子所表达的内容是否正确,这涉及餐桌礼仪和身势语等话题,目的是考查学生的跨文化意识和知识的认知水平。

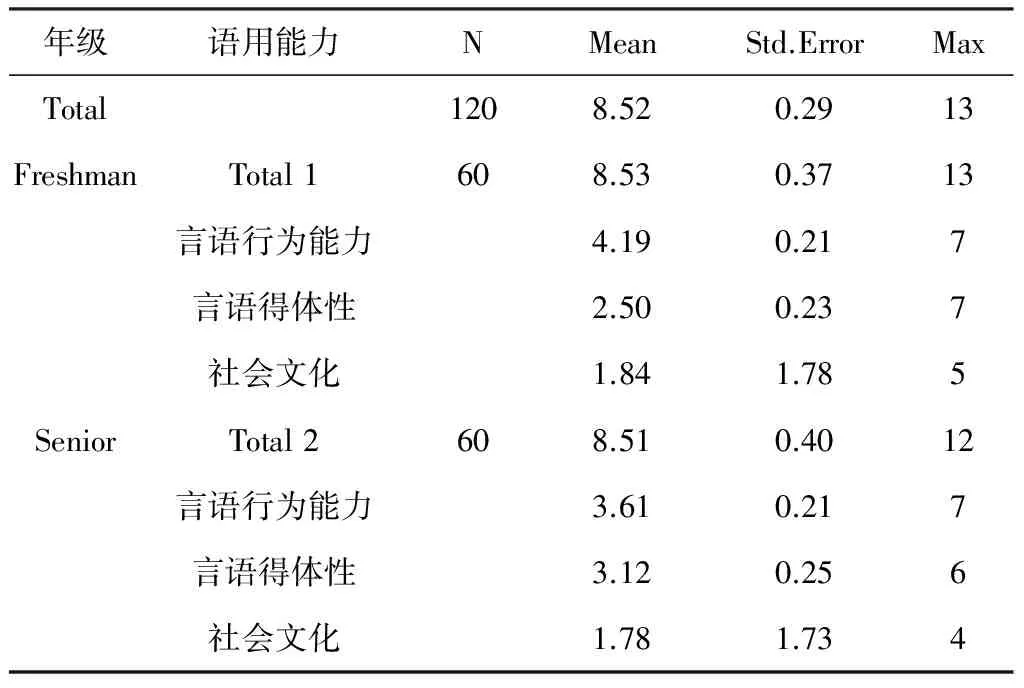

最后,进行了问卷调查的结果与数据分析,见表1。调查共发放问卷120份,收回120份,且全部有效。将所得数据经过软件SPSS15.0进行分析统计,结果显示全部120名受试者总体平均失误8.52道题,一年级学生平均失误数为8.53,三年级平均失误数为8.51,方差分析表明二者之间无显著性差异(p>0.05)。这说明大三学生虽然经过了较长时间的大学英语学习,整体语用能力水平并没有实现统计学上的实质提高。

表1 受试者语用失误统计

具体到各维度来看,言语行为能力的失误率最高,得体性次之,社会文化失误率最低。在言语行为能力方面,高年级学生正确率略高,虽未达到显著性差异水平,但p=0.07,接近于统计学上显著性差异值,这说明高年级学生对于请求、寒暄、拜访、感谢等话题的表达还是相对熟知的。然而在言语得体性方面,一年级学生的失误率要低于三年级学生,平均值分别为2.50和3.12,显著性差异sig.为0.02(p<0.05),两者差异显著。由此看来,言语的得体性并不是随着语言或语法知识的增长而增长的,也许正是因为高年级过度强调语言的复杂性而使得学生越来越忽视言语的恰当性,从而出现了三年级学生表现差于一年级的现象。最后一点,社会文化方面两个年级的平均失误率相差无几,分别为1.84和1.78,三年级表现略好,但差异并不明显。

三、研究启示及语用能力的培养

通过上述研究可以发现,高年级学生经过了较长时间的英语学习,虽然绝大部分都通过了大学英语四级考试,甚至六级考试,语言知识水平达到了较高的标准,但语用能力并未得到显著提高,甚至在某些方面还出现了轻微倒退,如在言语得体性维度上表现略逊于一年级学生。这些都不得不使我们引起注意。何自然教授曾经提出,学生出现语用失误的重要原因就是我国的英语教学忽视了语用能力的培养,因此必须将一些语用原则融入教学内容中,否则学生在进行跨文化交际时就会导致语用失误。另外,在忽视语用教学的同时,教师过多的强调语法概念,使得学生认为越复杂越高级的词汇句法才是地道的英语,因此往往不敢开口,应用能力随之减弱。[4]那么如何才能有效地提高学生的语用能力呢?

1.提高语用意识

笔者认为,首先要从提高语用意识方面入手。这应该是一个自上而下的过程,也就是教学的顶层设计——教材编者要具有强烈的责任感和语用意识,自觉巧妙地将语用知识嵌入教学内容中去,摒弃只重语言形式而轻言语功能的教材编写思路。尤其是在多媒体时代的听说教材中,要尽可能地插入培养学生语用能力的听力材料及口语活动。

2.多媒体课堂的大量实践

另外,大学英语作为语言课,其实践性很强,只有让学生大量参与才能实现语言技能的全面提高。因此,除了教材的制定和选取外,课堂教学就成为语用能力培养的主战地。而英语教师则是传授者、引领者,起着举足轻重的作用。[5]在教学改革的课程设计和教学计划中就应该明确目的,有意识地设计好每一堂课。随着科技进步的日新月异,多媒体技术和环境已在各个高校普及开来,因此,合理利用多媒体设备是提高语言能力的有效途径。首先,教师可以在多媒体语音室的课堂上创设较为自然的语言环境,例如播放一段经典的英文原版片段,然后鼓励学生尽量模仿原声并进行配音。在此过程中地道的英语表达、得体的言语行为和文化都会内化为学生的知识能力。同时还可就相关内容组织角色扮演和主题思想的讨论,通过这些真实的活动带动学生积极地输入输出语言,使得学用结合、学以致用。

3.开展第二课堂

另外,通过第二课堂组织学生集中观看英文电影或记录片,使得学生在轻松、愉悦的氛围中调动多模态的视觉、听觉等一系列感官,在自觉自主中培养积极的学习兴趣和口语交际能力。[6]比如在影片中有个小孩子在天黑玩累了的时候表达了一句“I can’t wait to get under the cover.”教科书上从未教过这句话,表面上看意思也很难确定,但结合孩子的身份及语境,这句话意思是我好想上床睡觉啊!(字面意思:等不及在被子之下了)显然它非常符合孩子的俏皮天真的性格,试想如果用我们常规的“I really want to go to bed/sleep”,虽然没有任何语病,但却失去了原汁原味的感觉,牺牲了表达的得体性和恰当性。所以说通过多媒体手段使学生最大限度地接触真实语料,便会拉近语言与生活的距离,使学生身临其境地感知地道的英语,实现言语行为能力、言语得体性和社会文化知识的同步提升。

4.创设真实语料

除了观赏经典原版影片,在传统的课堂上教师也可以精心准备一些有特定语境含义的语料来提高学生的语用意识。比如一位美国人到中国朋友家作客,中国朋友准备了丰盛的晚餐,对话如下:

American: The dishes are so delicious, and you’ve got excellent cooking skills.

Chinese: Oh, no, no. There is nothing good for you to eat, I didn’t show you enough honor by providing proper dishes.

美国客人出于礼貌并为了表达对主人盛情款待的感谢,称赞朋友的厨艺好。依据中国人的谦虚礼仪,中国朋友回答道“不,不,粗茶淡饭,不成敬意”。事实上,在英美文化里,否认他人的称赞才是不礼貌的行为,或者被视为不够真诚。因此,这样的回答违背了语用原则,体现了言语行为能力的不足。符合时宜的回答应该首先向对方表示感谢,坦诚相对朋友的热情“Oh, I’m so glad that you like it and I cooked it especially for you.”

四、结语

通过多媒体网络的辅助,无论在语言实验室还是在传统的教室,都需要有大量的具有语境特点的实例来培养学生的语用观察力和使用策略,通过耳濡目染、亲身体会、教师引导,使学生有意识地、切实地将语言形式和语言功能有机地结合起来,从而在提高学生语言知识水平的同时,不断提高其言语行为能力、言语得体性和社会文化的语用能力,最大限度地降低母语负迁移,实现成功有效的外语交际。

[1]曹旺儒.大学英语教学与学生语用能力的培养[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2011(6):139.

[2]陈丽萍.大学英语教学中的语用习得探析[J].滁州学院学报,2010(12):115-117.

[3]何自然.语用学与英语学习[M].上海:上海外语教育出版社,1997:94.

[4]叶邵宁,滕巧云.英语教学与语用能力的培养[J].外语界,2003(6):66-68.

[5]刘艳.中国英语学习者语用能力发展模式实证研究[J].外语学刊,2015(1):118.

[6]李燕,姜占好.新时期英语专业学生语用能力调查报告及启示[J].外语教学,2014(9):69.

Study on Cultivation of Learners’ Pragmatic Competence under Multimedia Context

SONG Ju-lei1, WU Guang-qing2

(1.Common Courses Education Department, Hebei University of Chinese Medicine, Shijiazhuang, Hebei 050200; 2.Department of Basic Education, Ordnance Engineering College, Shijiazhuang, Hebei 050000, China)

Pragmatic competence is an important part of communicative competence. It not only includes the correct grammatical rules, but also needs to follow certain contexts and social codes. The study carries out the pragmatic competence investigation of non-English majors between high grade and low grade students on the basis of three dimensions of verbal behavior, decent and social culture through questionnaire. It finds that the students have the highest rate of errors in verbal behavior and the best in social and cultural knowledge. In the context of multimedia, students’ pragmatic competence can be cultivated from the aspects of improving pragmatic awareness, multimedia classroom practice, developing the second classroom and creating authentic corpus.

pragmatic competence; non-English Majors; multimedia; study of cultivation

2016-12-14

2015年河北省教育厅青年基金项目《多媒体语境下学生英语语用能力的培养研究》(SQ151199)

宋聚磊(1982-),男,河北石家庄人,文学硕士,讲师,主要从事英语语言学、英汉语言对比研究。

G642.421

A

1008-469X(2017)01-0086-03