理解的艺术

——从解释学角度探讨文本的意义与建构

2017-03-07张钰

文/张钰

解释学以理解为出发点,然而,关乎理解又必然会产生另一个问题,即读者的理解与理解对象——文本的意义的关系问题。具体来说,是理解对文本意义的把握,还是读者的理解产生了文本的意义;以及读者的理解如何正确把握文本的意义问题,也就是本源和同一性问题。对于处在制造历史与成为历史过程中的我们,即能动主体思考的存在而言,如何看待这一处于解释交锋中始终未尽的真相?相较于理解主体的“理解”与文本意义之间的本源问题的争论到底呈现怎样的周转趋势,是读者的理解赋予了文本自身意义的显现,还是主体“理解”的过程即是对文本意义把握与梳理的过程?

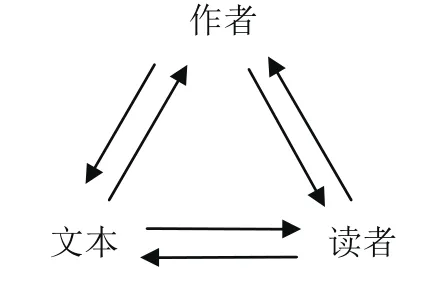

施莱尔马赫明确表明其对于文本意义阐释重心的理解即在“理解”上。“理解”这一观念,是经他的手,被置放为整个解释学理论的基石。[1]整合其观念纵观而看,在解释学历史维度上的角度探讨,此时,理解已经不再是圣经解释学中作为注脚阐释的存在。他将理解作为艺术,志在建立一种普遍的解释学。在以施莱尔马赫为代表的传统解释学派中,理解的艺术即是“消除误解的艺术”,当他论及我们所面对的文本已经不再是我们熟悉的文本时,便提出了“解释的重要前提是,我们必须自觉地脱离自己的意识而进入作者的意识”。从作者、文本以及读者三者间的动态关系来看,施莱尔马赫在这里将“作者”置于某种“中心论”上,他将文本存在的意义同作者要表达的意图等同起来,反过来从读者角度理解,就是读者企图对文本作“理解”与解读时,就必须要转换为以理解作者的原意为基准。在这里,作者的原意成为三者动态平衡中的核心存在,而“理解”就是一个“读者作者化”的过程。

与其说将理解主体看作是创作主体,不如说是一个模拟角色的重新构建。然而为了到达此类效果,施莱尔马赫提出“心理移情”的概念,这便是他认为无限接近于“理解”艺术的真谛。如果这作为条件存在且成立的话,读者将尴尬地站在此地对“理解”行注目礼。而企图达到“理解”之目的,也就必须消解读者的“尴尬”,这即是读者个体的历史性所带来的隔阂,对于这隔阂间距的缝合便是“心理移情”的终极目的。无论是时间距离还是历史环境都是施莱尔马赫所认为的理解上的障碍,只有将读者的个体性与历史性消解而后重建心理上的属于作者的个体性和历史性,替代作者而诞生才能真正把握文本意义。

施莱尔马赫在理解深度上有一个所谓的客观标尺,那就是“比作者理解他自己理解的更好”[2],这里阐述了一个在读者和作者之间的动态关系。当然,这种读解并非是由着读者自己的意愿来更改作者的意图,以此来做到比作者“理解的更好”。他指出了作者并非是权威的解释者,而读者对文本的解读也不是逐步趋近于作者原意的逆向运动,正是有了施莱尔马赫认为的“尴尬的‘距离’”,才构成了读者从自己的历史性出发去读解文本的可能,这样同文本自身的沟通过程便成为文本意义形成的创造过程。

若说施莱尔马赫以其先驱无可比拟的贡献就解释学基本问题立论的话,从本体论的立场上建构起了哲学阐释学的理论体系的巨擘——伽达默尔则坚决反对施莱尔马赫将读者理解限制于寻求作者的“原意”,他完全颠覆地反而论之。伽达默尔首先阐明“文本的意义倾向一般也远远超出它的原作者曾经具有的意图”,同时也声称“谁想理解,谁就从一开始便不能因为想尽可能彻底地和顽固地不听文本的见解而囿于他自己的偶然的前见解中——直到文本的见解成为可听见的并且取消了错误的理解为止。谁想理解一个文本,谁就准备让文本告诉他什么。因此,一个受过诠释学训练的意识从一开始就必须对文本的另一种存在有敏感。”因而“理解的任务首先是注意文本自身的意义。”可见,伽达默尔不否认文本的意义中含有作者的原意,但文本意义不仅仅如此,还应包括更多。事实上,伽达默尔是将作者创作完成后的作品文本视为是独立于作者之外的独立存在,读者对其的一切理解活动因而也就应以作品这个“属于被理解东西的存在”[3]为中心,而非作者。

当我们面对一个文本时,尤其是文学作品,试图去诠释它的过程便一定会被卷入到两个不同的历史背景中,即伽达默尔认为的解释者的“先见”和待解释的文本内容。而理解的过程也就是把这两者融合在一起不断趋向于一种动态的平衡,倾听读者之意更要倾听文本自身的回答,“视野的融合”便有了一种全新的可能性。伽达默尔说:“文本的意义倾向一般也远远超出它的原作者曾经具有的意图。理解的任务首先是注意文本自身的意义。”[4]他把理解活动的中心从作者转移到了读者的身上,并且将施莱尔马赫认为的理解的“间距”转变为一种合理的存在,正是由于有了此种“间距”,才为读者解读文本及文本创生意义提供了场域,而理解本身的过程就是主体的“先见”同文本现实状态相连接进而产生非复制性的文本意义。以往被认为危害理解的“时间距离”、读者的“历史性”和“先入之见”等要素,堂而皇之地栖身在理解过程之中,并成为决定文本意义的关键。[5]

在现代解释学派中,读者存在一个视域,文本自身也拥有一个视域。理解的过程便是在一个读者已有“先见”视域和文本本身带有作者原意视域的前提下进行的,当“视域融合”发生时才是理解的本质。伽达默尔把“诠释学的任务描述为与文本进行的一场谈话。”[6]即默认解释者同文本相互对应的主体地位,文本既可以向读者提问,同时也需要解决读者的疑惑,反之亦然。这样理解就变成为一种对话关系存在,对文本意义的把握也就在问与答之间的动态关系中被逐步发掘。

作品有它自己的世界,解释者也有他自己的精神世界,这两个世界在解释者的理解中发生接触后,融合为一个新的可能的世界——意义。[7]在解释学中“意义”是一个核心概念,也是现代美学中不可回避的问题。到底什么是意义,假若将其放置在时间维度上,诠释意义的对象、主体等不同会赋予诠释行为的不确定性。从作者、文本、读者的三者动态关系来看“意义”可分为三层理解角度,即作者与文本,读者与文本,作者与读者。

施莱尔马赫将作者意图同文本意义等同起来,让读者在自我抛弃后,才能发现潜藏在作者背后的意义,即文本自身的意义。假使读者能够完全将作者意图把握,甚至更好的理解了作者无意识,那么也就是对于意义理解的实现。传统解释学的观点流于绝对化,文本意义并不能等于作者意图。其因可从文本的作者和文本的语言之间的距离来证明,即作者的意图和他由文字语言表达出来的东西常常不尽相同,也就是所谓的“词不达意”“言不尽意”的现象。估且假定作者能够完全将个人意图通过语言表达出来,但是由于语言自身的多义,从而演绎出超越作者原意的情况也未尝不可。如果给“意义”界定理解的话,那作者对文本意图的灌输完全不能成为标准。

总体而言,作者、文本、读者在阐释重心的动态关系上正在朝着多方位阐释模式发展,单一的从作者意图、文本含义、或者是读者诠释上对文本意义的把握已经不能成为最佳方案。对文本意义的全面理解过程应从该动态体系中去诠释,即作者赋意、文本(作为中介)转意、及读者释意的集合中去寻找,而无论是施莱尔马赫还是伽达默尔在探讨文本意义之路上也正是该动态体系最直观的表现。

[1]段鼎.理解的命运[M] 生活•读书•新知三联书店,1988(5):7.

[2]何卫平.解释学之维——问题与研究[M].人民出版社,2009:187.

[3] [德]伽达默尔.真理与方法-第二版序言[A].洪汉鼎.上海:上海译文出版社,1999-8.

[4] [德]汉斯•格奥尔格•伽达默尔.真理与方法—哲学诠释学的基本特征.上卷.[M]洪汉鼎译.上海译文出版社,1999(4):478.

[5]彭启福.理解之思——诠释学初论[M].安徽人民出版社,2005:68.

[6] [德]汉斯•格奥尔格•伽达默尔著.真理与方法[M].洪汉鼎译.上海译文出版社,2004:465.

[7]段鼎.理解的命运[M] 生活•读书•新知三联书店,1988(5):91.