从音乐图像学看契丹—辽时期的音乐文化交流

2017-03-07陈秉义沈阳音乐学院音乐教育系辽宁沈阳110818

陈秉义(沈阳音乐学院 音乐教育系,辽宁 沈阳 110818)

引 言

契丹属我国古代北方东胡族系(鲜卑的一支)草原少数民族政权,与中原的五代、北宋政权约同时建立。曾雄霸东北亚二百余年,在中国历史上演绎了第二次“南北朝”。“契丹”后被女真灭(1125年),耶律大石在中国西北和中亚地区建立“西辽”近一百年,前后共历时三百余年。俄语、波斯语、希腊语中称中国为“契丹”,当代英语也有用“Cathay”来表示中国这一名称,“大辽王朝开启了中国第二次南北朝局面,为多元一体中华民族的形成做出了重要贡献,一度是中国对外交往的代表之一。”[1]14历史上曾有“无闻中国有北宋,只知契丹即中国”的说法[1]14,可见,契丹曾在世界特别是亚洲的影响。

契丹—辽②由于契丹立国后的国号曾数十次在契丹、辽中间转换,因此,笔者采用契丹—辽的称呼。是10至13世纪初分别在东北亚和中亚存在时间长达三百多年的少数民族王朝,契丹民族作为骨干民族,所以也是中国历史上由游牧民族组成的模仿汉族国家体制最早的国家。它包容了长城南北的地域、人民,使以往的长城失去了边墙的作用,祖国南北得以沟通,契丹在促进祖国统一起到了重要作用。

契丹—辽王朝建立后,采取了“以国制治契丹,以汉制待汉人”的“一国两制”,并全面效仿学习和吸收中原的政治、经济、文化,仿汉制实行科举,制订成文法典,创造了自己的契丹“大字”和“小字”,并注意与周边各族、各国的交往,其经济文化等方面都融入了大量其他民族文化因素,尤其是在与汉文化的交流与融合方面最为深入。契丹通过与中原及西域各国的密切交往,创造了具有特色的区域文化。

图1.内蒙辽上京博物馆广场上的耶利阿保机塑像① 本文图片除署名外,均为陈秉义摄影。

图2、3 .往昔的辽上京城址已变成了牛羊的牧场

图4.内蒙巴林左旗辽上京博物馆藏辽代乐舞壁画

图5.内蒙敖汉博物馆藏壁画《鼓乐图》

从2007年至今,笔者在对契丹—辽音乐史进行学习和研究过程中,对存留于中国北方的契丹—辽的文化遗址、博物馆、文管会和民间收藏中的音乐史料进行了为期十年的考察,有幸见到了数量众多的契丹—辽时期的墓葬壁画、辽塔束腰部分的伎乐砖雕(石雕)、民间收藏的音乐文物和图像等。这些对契丹—辽音乐史的研究都具有十分重要的价值和意义。笔者借此用考察中见到的图像,试图论述契丹—辽与中原、周边各民族及各国的音乐文化交流,并以此向学界作粗略汇报,请不吝指教。

一、与中原的音乐文化交流

从历史文献和考察所见到图像资料来看,契丹—辽与中原及周边各国、各民族在音乐文化方面的交流和融合十分广泛。

早在公元2世纪,契丹人就和中原有了交流和往来。《魏书·契丹传》中曾记载了契丹莫弗纥何辰到中原朝献,见到中原“国家之美”,“心皆忻慕”,对中原的“先进的文明采取了一种积极的接受态度”[2]。公元907年,耶律阿保机建立辽国后,一方面积极借鉴和吸收中原的封建文化,一方面注意继承和保留草原文化,同时也向周边的国家学习和借鉴。特别宋辽签下“澶渊之盟”①澶渊之盟是北宋与辽经过多次战争后所缔结的一次盟约。该盟约为宋朝和辽朝创造了良好的外交环境,使得两国之间长时间无战事。但是双方都安于现状,造成了女真人的崛起。(1005年)之后,在与北宋及周边各国、各民族的频繁交往中,采取开放型的“两面官”政治(似今“一国两制”)和经济制度,创造了独具特色的辽文化,并在与中原和各少数民族的文化交流中创造了自己的文化。从现存的历史文献中我们也可以看出,契丹音乐融入了当时多个不同民族音乐的因素,其乐舞中不仅有契丹乐、汉乐、外族乐舞的因素,当时的少数民族如渤海、高丽、回鹘、突厥、党项、女真等乐舞也融入到契丹的乐舞之中。我们通过契丹—辽的宫廷和祭祀等音乐以及对乐器的使用等历史遗存的不同图像,可以看出,契丹—辽时期的音乐文化交流。

契丹—辽建立政权后,就开始以中原音乐文化为楷模,从主观和客观上向中原学习,陈旸《乐书》载:“契丹所用声曲,皆窃取中国之伎”。《辽史·乐志》记载:“晋天福三年,遣刘煦以伶官来归,辽有散乐盖由此矣”;又云:“今之散乐俳优歌舞杂进,往往汉乐府之遗声也”。从目前所见的契丹壁画等历史文物中我们可以看到,不仅是音乐,甚至连服饰均模仿宋代的服装。《辽史·乐志》中载:“晋高祖使冯道、刘昫册应天太后、太宗皇帝,其声器、工官与法驾,同归于辽”。这里所记叙的辽散乐队就是由五代后晋传入的。因此辽朝散乐队的乐器和演出服饰均因袭后晋的遗制。包括伶官们所着幞头、圆领袍衫、络缝靴等,这也是契丹使用汉族宫廷乐队最早的记载。在此后的契丹—辽宫廷音乐和达官贵人墓葬壁画中,这种服饰我们能经常看到。

那么,契丹人有无自己的音乐?我们从《旧五代史》《新五代史》卷72《四夷附录第一》中的记载可以看出,契丹—辽在开国时(即耶利阿保机时代)就有“乐官千人”“诸部家乐千人”的记载,这些乐官和家乐所表演的应该是契丹音乐,而不是中原王朝的音乐。《辽史·乐志》记载的契丹—辽宫廷音乐中的“国乐”,应该就是契丹的本民族音乐,但具体情况还需做进一步考察和研究。

《辽史》中曾记载,(辽)宫中曾用教坊“四部乐”招待过北宋的使臣。演出的节目有用筚篥伴奏的“小唱”(即宋词)、“琵琶独弹”“筝独弹”“杂剧”“笙独奏法曲”等。并用筚篥、箫、笛、笙、琵琶、五弦、箜篌、筝、方响、杖鼓、第二鼓、第三鼓、腰鼓、大鼓、拍板等乐器来伴奏歌舞大曲。其“曲调与中朝(宋朝)一同”。但也有不同,就是“每乐前,必以十数人高歌以齐管籥,声出众乐之表”,在处理上稍有差异。《契丹国志》中还记载了契丹皇帝生日时,宋朝皇帝赠送的礼物中就有桃皮筚篥。

契丹的音乐在两宋时也曾流行于中原各地。这一时期,契丹、渤海、女真等的民间音乐也流传到中原,得到中原人民的普遍欢迎。北宋宣和年间出现的《四国朝》《异国朝》《六国朝》《蛮牌序》《蓬蓬花》等乐曲,均是利用契丹、女真等少数民族音乐的素材创作的。《中兴会要》中记载了到南宋时,临安“街市无图之辈”……“唱《鹧鸪》,手拨葫芦琴”。官吏、士大夫中爱好“胡声”,特别是“诸军”——各级军官爱好“蕃乐”也蔚然成风。据宋人洪迈《夷坚乙志卷十五》记载,江西大将程师回,特别爱好女真的“鼓笛”之乐,曾“命其徒,击鼓吹笛奏蕃乐”。程师回为投降宋的金将,对女真等北方少数民族的音乐文化有其特殊的感情,但它敢在南宋的公开场合进行演出,也说明“蕃乐”在当时是流行的音乐。朝廷曾严令禁止这种“声音乱雅”以及军队中“所习音乐,杂以胡声”的现象,但是没能奏效。

笔者在考察中见到了契丹—辽文物收藏家王加勋收藏的一幅《契丹宴请宋朝使臣图》①因是民间收藏,此画无名,为叙述方便,笔者命之为《契丹宴请宋朝使臣图》。(见图6)。这幅图为纸质挂画,画面上共有20个人物:一契丹官员与一宋朝使臣端坐于毡毯上,两位侍者正在倒茶,有九人正在进行乐舞表演,舞者是一髡发契丹人、一中原汉人和一女性舞者,伴奏者演奏的是大鼓、细腰鼓、横笛、琵琶、笙和唢呐,伴奏者除演奏唢呐是契丹人外,其余均身着汉服,特别是髡发契丹舞者的动作奔放,是典型的草原舞蹈,反映了“澶渊之盟”后南北和好,相互交流的盛景,也验证了《辽史》中的记载。王安石、欧阳修、苏轼等文学家也都曾作为宋朝的使臣,出使过契丹。王安石还留有“涿州沙上饮盘亘,看舞春风小契丹”,应是对该图最好的解释。

从目前出土的历史文物和辽塔等遗存来看,辽代似乎没有形成和建立一种单一的“辽文化”,换句话说“辽文化实际上是包括了辽代各族文化的一种复合文化,但在那种复合文化中,汉文化毕竟是主体”[3]。“澶渊之盟”结束了南北的战争状态,辽宋之间互派使臣。政治、经济、文化等方面的往来十分频繁,也促使契丹—辽王朝的音乐文化得到发展。在音乐上,契丹以中原音乐文化为楷模,进行全面模仿。《契丹宴请宋朝使臣图》中伴奏乐队和舞蹈均可证明这一点。

图7、8.河北宣化辽墓壁画散乐图

图10.敖汉四家子镇羊山1号墓中击细腰鼓、大鼓伎乐人

图11.敖汉旗四家子镇羊山3号墓辽散乐壁画中的吹箫伎乐人摹本[4]107

图9.敖汉旗南塔乡北三家1号墓中的吹筚篥与横笛伎乐人[4]

图12.内蒙扎旗文管会藏契丹—辽小乐舞壁画

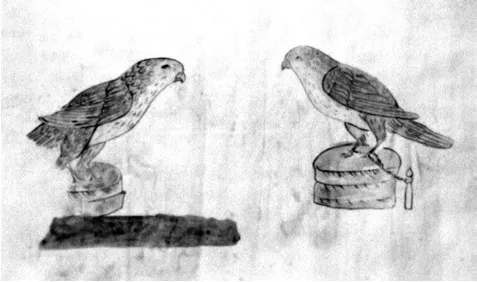

图13.内蒙扎旗文管会藏海东青图

在出土的墓葬壁画中,散乐图是数量最多的一种类型。历史文献记载了契丹—辽散乐队是由五代后晋传入的。我们从河北宣化辽墓散乐壁画(见图7、8)和众多辽代墓葬壁画均可以看出,辽散乐队的乐器和演出服饰均因袭后晋的遗制。

内蒙赤峰敖汉旗南塔乡北三家1号墓天井西侧南壁图中的吹尺八与打鼓伎乐人[4]与四家子镇羊山1号墓《契丹人奏乐图》中的吹尺八乐人(见图9、10、11),从乐人的身着装扮来看,他们应是汉族乐工。《辽史》中记载了汾、蓟、幽等地的汉族乐工曾活跃在契丹人的宫廷和市井中。内蒙扎旗文管会所藏的“小乐舞”壁画(见图12)不仅向我们展了契丹宫廷乐舞《海青捕天鹅》的情况,还向我们揭示了汉族乐工在其宫廷中作用。

2009年,笔者在内蒙扎旗文管会见到了几幅与契丹宫廷春季捺钵有关的壁画。其中的契丹—辽小乐舞壁画具有很高的音乐史学价值。这幅壁画上有四人身穿幞头、圆领袍衫、络缝靴组成的小乐队,正在为一舞者伴奏。舞者双腿呈八字形,迈着小碎步,模仿着海青的动作。蒙古族著名学者扎木苏认为内蒙大兴安岭以南地区的蒙古舞蹈中的小碎步就是模仿海东青的动作。

《辽史·乐志·国乐》记载:

辽有国乐,犹先王之风;其诸国乐,犹诸侯之风。……七月十三日,皇帝出行宫三十里卓帐。十四日设宴,应从诸军随各部落动乐。十五日中元,大宴,用汉乐。春飞放杏埚,皇帝射获头鹅,荐庙燕饮,乐工数十人执小乐器侑酒。[5]979

与这幅小乐舞图同时出土的还有一幅海东青图(见图13),由此可见,这幅壁画描写的应是契丹的宫廷乐舞《海青捕天鹅》。扎旗地处契丹—辽皇帝到嫩江平原进行春季捺钵的途中,这幅壁画出现这里,应是捺钵前的预演,对我们理解《辽史·营卫志》中春捺钵中“头鹅宴”中乐工奏乐和元代乃贤《塞上曲》中“踏歌尽醉营盘晚,鞭鼓声中按海青”的描述有所帮助。

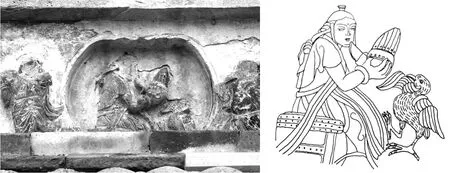

图14、15.辽宁北宁辽代双塔上的“契丹士兵吹笙驯海青”砖雕及摹本① 图14、15由王加勋供稿。

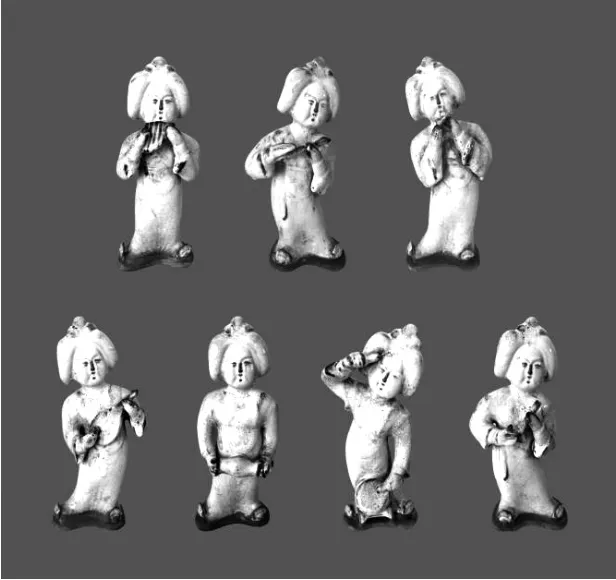

图16.民间收藏的钧瓷乐俑

图17.民间收藏的青瓷乐俑

此外,辽宁北宁辽代双塔(又名崇兴寺双塔)上的“契丹士兵吹笙驯海青”砖雕(见图14、15)也能向我们证明契丹宫廷春季捺钵中海东青的相关文化,对我们理解后世出现并流行至今的琵琶曲《海青拿天鹅》具有非常重要的参考价值。

契丹音乐在两宋时曾也流行中原各地。这一时期,契丹、渤海、女真等的民间音乐也流传到中原,得到中原人民的普遍欢迎。北宋宣和年间出现的《四国朝》《异国朝》《六国朝》《蛮牌序》《蓬蓬花》等乐曲,均是利用契丹、女真等少数民族音乐的素材创作的。

二、中原乐器的传入

从《辽史乐志》记载的契丹—辽史所使用的乐器和笔者考察中所见到的音乐图像来看,契丹—辽所使用的乐器绝大多数是中原汉族所使用的乐器。在契丹—辽和北宋的南北交往和互赠礼物中,乐器也成为了重要的礼物。《契丹国志》卷二十一记载:

契丹皇帝生日,南宋遣金酒茶器三十七件……红牙笙、笛、筚篥、拍板……。[6]

虽然笔者在考察中没有见到上述所云的红牙笙、笛、筚篥、拍板等乐器实物,但在考察中,均能见到这些乐器的身影。这里选取在考察中见到的两组乐俑、唢呐、琴、筝砖雕(石雕)和细腰鼓实物等乐器作简单介绍。

笔者见到民间收藏的两组乐俑,均为唐代风格。(见图16、17)这是由七个钧瓷乐俑组成的乐队—排箫、横笛、笛溜(或鸣箫)②笛溜和鸣箫是契丹人对埙和陶笛类乐器的称呼。、琵琶、细腰鼓、唢呐和舞蹈的一组乐俑;而另一组乐俑则由筚篥、琵琶、手鼓、排箫、唢呐、钹等组成。

这里值得指出的是钧瓷乐俑中的唢呐。从乐俑所持唢呐来看,唐、契丹—辽(包括北宋)时,唢呐已经开始流行。2009年,笔者在赤峰考察时见到一幅辽代的玉腰带,其中有一幅唢呐的玉片,演奏唢呐的是契丹人的形象。(见图18)笔者曾怀疑辽代是否确有唢呐?但在后来见到众多契丹一辽唢呐的图像和实物后,这种疑虑被打消,并得出一个结论:契丹—辽时期,唢呐在中国北方草原上是一件十分流行的乐器。

在中国音乐史上,关于唢呐出现和使用的记载一般都认为是在明代。杨荫浏《中国古代音乐史稿》记载:

到了明代,开始有关于唢呐的记载。最早有王磬(约1521在世)的咏喇叭《朝天子》词,借“喇叭锁哪”讽1510年时阉寺弄权作恶的事。稍后,明戚继光(1528—1587)把唢呐用于军乐,而在他《纪效新书》的《武备志》中说“凡掌号笛,即是吹唢呐”。[7]

明代王圻在《三才图会》中说:

唢呐,其制如喇叭,七孔,首尾以铜为之,管则用木。不知起于何代,当军中之乐也。今民间多用之。[8]

图18.赤峰博物馆收藏的辽玉腰带上的唢呐

图19.新疆拜城克孜尔石窟唢呐壁画[10]56-57

图20.契丹唢呐演奏法书影(宋兆麟收藏)

图21.契丹-辽仿唐钧瓷乐俑中的唢呐 (王加勋收藏)② 王加勋供稿。

图22.契丹唢呐书书影(张苏收藏)

图23.辽宁朝阳八棱观辽塔上的吹唢呐乐舞伎乐飞天砖雕

这恐怕是国内较为权威的说法,音乐史学界也基本引用这一说法。

《辞海》“唢呐”条:“金元时期传入中国,后经改造,有喇叭、大吹、海笛、小青等类别。[9]899那么唢呐在中国音乐史上到底始于何时?

刘东升所著《中国音乐史图鉴》中有新疆拜城克孜尔石窟寺第三十八窟(约两晋时期)壁画中的唢呐图像。(见图19)刘东升先生所论也很客观:

文献所述唢呐的形制与克孜尔石窟的图像基本相同,今新疆地区流行的木唢呐和它更为相近。如果克孜尔石窟后来没有更新过,此图像说明唢呐早在公元三、四世纪已流行于新疆地区。[10]56-57

因为契丹—辽实行了严格的“书禁”政策,乃至于后世学者均认为唢呐传入中国的时间在金、元时期。有学者认为明朝王圻《三才图会》中的唢呐是较早的有关记载。笔者在考察的民间收藏中看到了几幅与唢呐有关的图像资料,这些资料都是契丹—辽时期的挂(麻)画、绢画、纸画等,其形制也大小不一。在这些画上吹唢呐的几乎全是契丹人,上述《契丹宴请宋朝使臣图》中,除演奏唢呐者是契丹人外,其余全是中原汉族人的服饰装扮。特别是收藏家王加勋、张苏和著名考古学家宋兆麟先生收藏的契丹—辽乐器演奏法(见图20)①因是契丹小字,目前虽然还无法译出,但从箱中所装的书籍内容和书中的插图来看,应是契丹—辽时期的一种乐器演奏法书籍。说明在契丹(辽)时代,唢呐已经被广泛应用。

这里值得一提的是仿唐钧瓷乐俑中吹唢呐的乐俑(见图21),如果这种乐俑是唐代的遗物或契丹—辽仿唐制品,均可说明唐代时唢呐就已流行,也佐证了民间收藏的一部分契丹—辽唢呐图像和唢呐实物的真实性,为我们研究唢呐的历史提供了一个可供参考的证据。

笔者在考察辽宁朝阳八棱观辽塔时发现在须弥座束腰壶门中有一吹唢呐的乐舞伎乐飞天砖雕(见图23),其形象与新疆拜城克孜尔石窟的唢呐形象十分相像。

图24.民间收藏用柏木制成的书盒上的契丹人唢呐、琵琶和笙合奏图

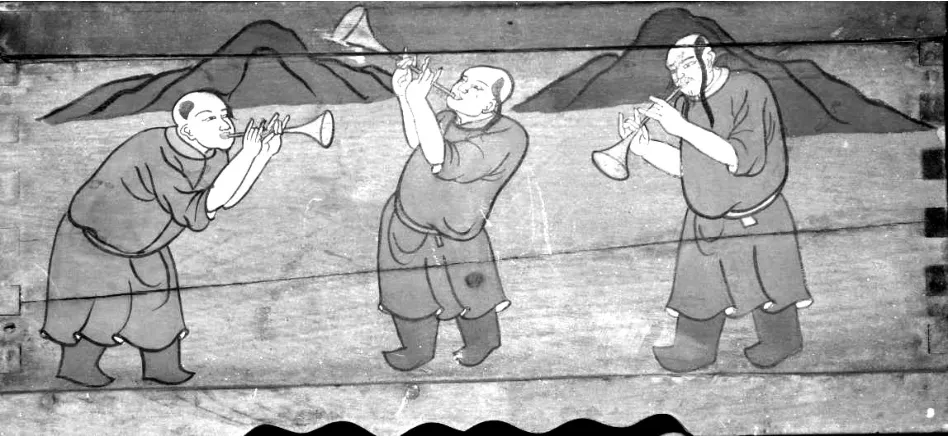

图25.民间收藏用柏木制成的书盒上的契丹人鼓吹乐图

图26.民间收藏用柏木制成的书盒上的契丹人吹唢呐图

图27.民间收藏用柏木制成的书盒上的契丹人饮茶图

特别值得提出的是,笔者在王加勋先生处看到了几幅契丹(辽)时期的绢画和用柏木制成的书盒③书盒中每一盒装有二种用契丹小字记写的可能是与乐器演奏有关的书籍,每个书箱均装有80本书,书都很薄,每本乐10页左右,均用皮条锁线,书中均有画和类似演奏指法的图像。(见图24、25)。书盒的正、前、后三面均有姿态各异的演奏各种乐器的画,共12幅。笔者认为应属木版画,其中有几幅画上有髡发的契丹人在吹唢呐,其中有两幅绢画是两个人吹大唢呐,这几幅绢画所描绘的均是契丹贵族宴饮时的场景,弥足珍贵。

王加勋收藏的这四盒用柏木制成的书盒上的图,由于千年前所用的均是天然的矿物质颜料,加上在地下封闭千年从未面世,因此书箱上的画面仍很鲜亮。其中一个书箱上,四位髡发契丹人在合奏:唢呐、箫、钹和鼓,这不就是一个辽代的鼓吹乐队在茫茫草原上演着着契丹民族悠久的历史吗?早在南北朝时期,北魏就很好地继承和发展了自汉代以来的鼓吹乐,“真人代歌”是其显著的标志。但是到契丹—辽代时期鼓吹乐究竟是怎样?一直是个谜,今天我们从契丹—辽的书箱绘画上看到了草原上的鼓吹乐队,这对我们了解契丹—辽时的鼓吹乐具有十分重要的价值。

还有一书箱上画一髡发契丹人吹唢呐,一人吹笙,一妇人弹琵琶,可以看出草原民族在乐器的使用上是不拘泥于形式的。

另外两幅书箱上的唢呐图像(见图26、27)中有一幅三个髡发的契丹人在吹奏唢呐,形态逼真,和王加勋先生收藏的《契丹人制造唢呐流程图》上的三个吹唢呐图像有异曲同工之妙。还有一个书箱上画有一髡发契丹人在喝茶,一人在演奏唢呐,一人在拍掌合奏,说明唢呐在契丹人的生活中是一件非常重要的乐器。

此外,我们从王加勋先生收藏有契丹—辽时期的纸质、绢质、麻布挂画上看出唢呐在宫廷音乐中也占有重要的位置。

图28.《契丹贵族宴乐图》中的大唢呐

图29.《契丹贵族宴乐图》中的唢呐

图30.民间收藏的契丹民间歌舞图

图31.民间收藏的契丹纸质画上的唢呐局部

图32.民间收藏的契丹纸质画上的唢呐局部

王加勋收藏有8幅《契丹贵族宴乐图》,均为绢画。在其中的两幅画上,我们见到的是一对唢呐,从画上我们看到了唢呐在宫廷音乐的地位。(见图28、29)王加勋收藏的麻布画这些画上一对契丹男女在舞蹈,另有唢呐、鼓和筚篥在伴奏,舞蹈的人数、动作伴奏的唢呐与“契丹宴请宋使臣画”基本一致(见图30-32),说明契丹—辽的此类绘画有一定的规范,也展示了一千年前,生活在草原上的契丹人能歌善舞、粗犷豪放的民族性格和生活。

王加勋还收藏了几幅契丹宴乐长幅画卷,从中我们可以看出唢呐在契丹—辽的宴乐中也是一件主奏乐器。其中的一幅《契丹贵族宴乐图卷》(见图33)中,唢呐高高扬起,笙、长笛、筚篥、鼓和拨弹乐器为四位男女舞者伴奏,从舞者酣畅的舞姿可以看出其表演应是“胡旋舞”,伴奏的主奏乐器是唢呐。

王加勋收藏的另一幅《契丹歌舞图卷》中也有唢呐伴奏的场面。(见图34)这幅长卷上为舞蹈伴奏的有唢呐、鼓、铣琴和西域少数民族突厥的一种拨弹乐器,从中我们也能看到契丹与西域突厥在交往中音乐文化交流的情况。该图中的髡发契丹人弹奏的乐器四弦,西域人弹奏乐器比契丹人弹奏的乐器要小,也是四根弦。我们从另一幅《契丹萨满图》上可以看出唢呐在契丹人进行萨满祭祀时的重要作用。(见图35)这是一幅契丹人祭祀敖包活动的长卷,图中有两个大唢呐和一架鼓为祭祀的舞者伴奏。我们仿佛听到了大唢呐那低沉的声音在辽阔的草原上飘荡。后世的宗教活动中,这种大唢呐成为一种专用的乐器。

这里值得一提的是王加勋收藏有一幅契丹人制造唢呐的工艺流程图(见图36)和一组4支契丹-辽时期的唢呐实物藏品(见图37、38)。收藏家张苏的收藏中也有2支契丹—辽唢呐实物(见图 39)。

《唢呐制造工艺流程图》是一幅长卷,画面上有22个髡发的契丹人,把契丹人制作唢呐的全部工艺用图画的形式展现在我们面前。唢呐实物藏品与现代普遍使用的唢呐大同小异。从这幅长卷上我们可以看到契丹人的唢呐,由哨、气牌、侵子、杆和碗组成,所选用的材料,制作所使用的专用模具,加工过程中的手法和工艺等。此外,长卷中还绘有制作唢呐铜碗——即喇叭口的过程图、制作完成后的验收以及直接吹奏部分,描绘的比较细致。

图34.民间收藏契丹纸质本《歌舞图》中的唢呐

图35.民间收藏契丹契丹绢画《萨满图》中的大唢呐(均王加勋收藏)

图33.民间收藏的纸质本《契丹贵族宴乐图卷》局部(王加勋收藏)

图36.民间收藏契丹纸质本《契丹唢呐工艺流程图》(王加勋收藏)

王加勋和张苏收藏的支唢呐实物形制与今天的唢呐相差无几,有五个按音孔,唢呐刻有契丹小字;张苏收藏的唢呐实物是八个按音孔,即前7后1,唢呐木竿上也同样刻有契丹小字。这又给我们留下了疑问:同时期的唢呐为什么有两种按音孔?

这里我们不得不提出一个问题,契丹—辽时期有这么多的唢呐图像,《辽史·乐志》为什么没有有关唢呐的记载?如果是民间乐器没有记载有情可原,我们从多幅图像上见到的是唢呐在契丹—辽宫廷音乐中占有十分重要的地位,而史书没有记载,给我们留下了一个值得进行求索和研究的空间。

无论是《唢呐制作工艺流程图》还是上列唢呐实物图,都和上述契丹人装书柏木书箱上的三位契丹人演奏唢呐十分相像。可以说契丹—辽时期契丹人使用唢呐是成熟完善的,更可以说早在一千多年前,唢呐就在中华大地,特别是在东北亚地区流传。以上的唢呐图像,只是笔者所见到的一部分。在各位收藏家的收藏中,此类文物还有许多,诸如乐器演奏规范图、唢呐演奏指法图等,希望这些文物能够尽早面世或出版。

《辽史·乐志》中,虽然关于琴和筝的记载不详,但向我们提供了契丹—辽时,琴和筝在契丹宫廷音乐中均有使用。我们从耶律楚材《西游录》诗集中的许多诗句,都可以看到契丹在音乐文化上向中原所进行的学习和交流。如《赠浦察元帅》中的“忙唤贤姬寻器皿,便使辽客奏筝、蓁”;《怀古一百韵寄张敏之》中的“伞柄学钻笛,宫门自斫琴”,……。[11]筝、蓁(上竹下秦)、笛、琴等在此时均是中原最为流行的乐器,在契丹人的诗中出现的那么自如,说明契丹人已采用,从一个侧面折射出契丹与中原的交流。不仅如此,契丹人还进行了各种中原乐器的仿制。笔者在考察中见到了《斫琴图》《唢呐制造流程图》《琵琶制造流程图》等。如王加勋收藏的契丹《斫琴图》(见图40)就有多种纸质画和木刻画,甚至是印刷用的木质印版。

我们从图40《斫琴图卷》中可以看出,契丹在琴的制作上几乎是全面照搬汉族的斫琴工艺和流程。虽然《辽史·乐志》中只有“雅乐”中记载了琴,但在考察中,见到的琴的图像还是很多的,许多辽塔束腰壶门中均有弹琴伎乐砖雕和石雕。下面仅举二例(见图43、44):

《辽史·乐志》中多处记载了契丹宫廷招待使臣时用了“筝独弹”“琵琶独弹”的形式,可惜其具体弹奏的音乐到目前为止还没有见到记载。契丹筝随着大辽国的覆亡只给我们留下了存见于辽塔和部分文物的图像之中。在考察中所见的契丹人弹筝的资料,对我们今后更加细致地了解和研究契丹筝、蒙古筝提供了一部分很好的材料。

图37.民间收藏的契丹唢呐实物

图38.民间收藏的契丹唢呐木竿上刻有契丹小字局部① 图37、38由王加勋供稿。

图39.民间收藏的契丹唢呐实物(张苏收藏并供稿)

图40.民间收藏契丹纸质本《斫琴图卷》(王加勋收藏)

图41.契丹人《斫琴线描图》(王加勋收藏)

图42.契丹人《斫琴线描图》之一书影(共十幅,王加勋收藏)

图43.北京戒台寺辽代石经幢上的弹琴石雕

图44.辽宁朝阳云接寺辽塔上的弹琴伎乐砖雕

图45、46.沈阳栖甪苑收藏的辽代弹筝伎乐铜镜和“四亭抚琴铜镜”

这里需对《四亭抚琴镜》(见图46)作一个说明:在目前出土的契丹—辽铜镜中,有一亭、二亭、四亭、六亭抚琴镜,但是铜镜画面上不是“琴”,而是“筝”。铜镜上所谓的“亭”也不是亭而是契丹马车上的毡帐。据说在第一面此类铜镜出土时,由于鉴定者不懂音乐,命名为抚琴镜后,就此定名为“抚琴镜”了。不管是抚琴镜还是“抚筝镜”,从铜镜上我们可以看出契丹人对汉族乐器的接受和喜爱。

关于筝,《续文献通考》的如下记载为我们提供了一点蒙古筝的线索:“……元制筝如瑟,两头微垂,有十三弦”。[12]这种“元制筝”与契丹筝很相像。内蒙巴林左旗辽上京博物馆藏辽乐器纹铜镜的契丹筝、内蒙敖汉旗博物馆藏辽乐器纹铜镜上的筝、朝阳凤凰山大宝塔束腰壶门伎乐砖雕、辽宁海城析木金塔沈阳壶门伎乐砖雕、阜新蒙古族自治县塔营子塔束腰壶门伎乐砖雕、北镇崇兴寺双塔东塔束腰壶门伎乐砖雕、朝阳北塔沈阳壶门伎乐砖雕等弹筝均是两头微垂,因是砖雕,加上年代已久和多次维修、重建,这些砖雕上筝的具体弦已无法辨认,但众多的图像已使我们似乎提出一个问题:元(蒙古)筝与契丹筝是什么关系?是否有一定的传承关系?限于资料匮乏,这里暂且存疑。

20世纪的一些考古新发现,对我们了解中国筝的历史提供了很多新的证据。如1979年在江西贵溪出土2张13弦乐器。据专家考证,它们是春秋战国时期的乐器(约公元前500左右),其形制、构造应是筝属;这和晋傅玄(217—278)在其《筝赋》中对筝的十二弦描述已有距离。我们从唐代留下的筝的实物已知唐代的筝12弦、13弦共存,12弦筝用于清商乐中,而13弦筝被用于宫廷的燕乐之中或各种场合之中。我们从现存唐诗中就可以看出。如“大艑高帆一百尺,新声促柱十三弦。扬州市里商人女,来占江西明月天”[13];“汝不闻,秦筝声最苦,五色缠弦十三柱,怨调慢声汝欲语,一曲未终日移午。”[14]可见,唐代的筝13弦为多。从契丹所使用的众多乐器来源看,唐筝传入契丹并被宫廷使用应属正常。本文在开始曾介绍契丹与中原的接触与交流,包括武力的征伐也能促成各民族之间的音乐文化的交流。西湖老人《都城纪胜》中记有南宋朝廷与民间的小乐器中有“单拨十四”,也就是宋、元之际出现的14弦筝。

图47.山西大同灵丘觉山寺辽塔束腰壶门伎乐砖雕—筝

图48.辽宁朝阳八棱观辽塔束腰壶门伎乐砖雕—筝

图49.民间收藏红山文化细腰鼓① 王加勋供稿。 (王加勋收藏)

图50.民间收藏辽瓷细腰鼓② 郝凤亮供稿。

契丹—辽时期流行王公贵族在迎宾宴请时使用鼓与管乐器为主的鼓吹乐。《辽史·乐志》记载的鼓就有二十余种。在其中所使用的众多鼓中,细腰鼓是一种常见的打击乐器。笔者在考察中见到了数量众多的细腰鼓砖雕图像和细腰鼓实物。砖雕主要是辽塔束腰壶门上的伎乐砖雕;图像主要是墓葬壁画;实物主要是民间收藏。

众所周知,细腰鼓类乐器曾在唐代非常流行。《辽史·乐志》中记载的与细腰鼓有关的是毛员鼓,在“大乐”中使用。

关于细腰鼓,笔者曾在《乐府新声》2012年1期上发表过初步的认识。但笔者近年在收藏家王加勋的收藏中见到了红山文化时期的细腰鼓(见图49),共五个。这不得不使我们重新考虑细腰鼓的来源究竟是印度?还是甘肃?早在四千年前,红山人就已经创造了类似细腰鼓类的乐器,而后来的契丹人就生活在红山文化地区(契丹人所称之的“松漠之间”),这种乐器流传到契丹—辽时代也不是不可能的。

我们还可以换一个角度来思考:如果细腰鼓是从天竺传到中国北方草原,其本身就是一种音乐文化的交流。从目前所见众多的细腰鼓实物来看,契丹采用的是唐代的遗物,说明契丹—辽时期细腰鼓的流行程度,也说明了唐代时,细腰鼓是一件非常流行的乐器和契丹与中原的音乐文化方面的交流。很可惜,我们的史书上记载很少。

从制作材料来看,目前所见的所有细腰鼓实物,均来自汉族地区的窑口,问题也就来了,是契丹人定制?还是从中原传入?

笔者在民间收藏中见到的与细腰鼓均是中原北方的鲁山窑、定窑、汝窑、钧窑、耀州窑、磁州窑等窑口生产的,种类繁多,制作精美。特别是笔者在民间看到了一组鲁山窑的细腰鼓,共十个,由小到大,应是按音高排列的,这在历史文献是没有记载的,在敦煌和其它的壁画中我们也是没有见到的。可以说是我们研究契丹-辽和唐代细腰鼓最为直接的对象,更是研究和了解契丹与中原音乐文化交流的第一手材料。

笔者见到的第一面契丹细腰鼓是2013年,内蒙赤峰收藏家郝凤亮来沈阳举办红山文化文物展,在郝先生的展品中,笔者见到了一面细腰鼓(见图50),不仅造型独特,材质也很有辽瓷的特点。从鼓的尺寸来看,长34.5cm,鼓面的直径18cm,应该是唐代流行的毛员鼓。为此笔者查阅了《辽史·乐志》,毛员鼓在辽代时仍很盛行, 在大乐中使用。

图51.民间收藏契丹-辽磁州窑细腰鼓

图52.民间收藏鲁山窑细腰鼓

图53.民间收藏官窑细腰鼓(均王加勋收藏)

图54、55、56.民间收藏的磁州窑、定窑、鲁山窑毛员鼓(均王加勋收藏)① 图54、55、56由王加勋供稿。

图57.民间收藏的鲁山窑细腰鼓家族(王加勋收藏)

2017年春,笔者在收藏家王加勋处见到了数量众多的细腰鼓类乐器,约有70余面,均为瓷质。这些细腰鼓的鼓长约在22cm至33cm之间,鼓面的直径约在10cm至13cm之间,比郝凤亮收藏的毛员鼓要小一些。这些细腰鼓在形制、材质、窑口等方面各异。限于条件,笔者没能把这些鼓蒙上鼓皮进行音响实验。但从这些股的尺寸来看,均为毛员鼓。这些毛员鼓,均出土于内蒙东部,也就是当年契丹人所称之的“松漠之间”。所谓“松漠之间”就是今内蒙的东部、辽宁的西部和河北的北部一部分地区。在内蒙东部,类似细腰鼓类的乐器均散见于民间,由于牧民不知此类乐器为何物,均称之为“烟囱”,甚至有的牧民还真把其作为烟囱使用。笔者在考察中见到的此类乐器有近二百多个,这些细腰鼓除形制、尺寸不一外,还有鼓腔是通的和不通、鼓面有瓷质和蒙皮的多种,这些还需我们对其进行考证和鉴别。从民间收藏的细腰鼓类乐器可以看出,我国历史久远,音乐文化博大精深,更能看出中原和北方契丹等少数民族在音乐文化方面的交流和融合。限于篇幅,仅举几例如下:

图57是由大小不一的十个鲁山窑鼓组成,笔者还见到了一套有十个大小不一定窑鼓组成的一套。最大的长约33cm,最小的长约22cm,最大的鼓口直径约为13cm,最小的鼓口直径约为8cm。这两组鼓是否是《旧唐书》和《辽史》中记载的“连鼓”?到目前为止,我们只见到《旧唐书》和《辽史》中有连鼓的记载,还没有见到对连鼓的描绘和解释。这两组鼓是我国唐代著名的鲁山窑和宋代著名的定窑烧制出来的,定窑的鼓腔内均刻有“官”字和“易定”字,在契丹生活的主要地区出土,应该是契丹-辽宫廷或王府所使用的乐器,其本身承载了许多中国古代音乐史上的疑问,如是否是连鼓,鼓的源头、流传的路线、使用的场合、音阶的排列、演奏的技法……这两组鼓将为我们提供可供参考和研究的实物,应是中国古代音乐史中一个新的乐器研究对象。

图58、59.民间收藏耀州窑“齐鼓”及“脐口”(王加勋收藏)

图60、61、62.民间收藏的鲁山窑“齐鼓”及两面鼓口(王加勋收藏)

此外,在王加勋的收藏中,有多个“齐鼓”值得我们注意。(见图58-62)这些齐鼓有鲁山窑、汝窑、磁州窑等不同窑烧制,尺寸约均在30cm 左右。《通典·卷一百四十四》记载:“齐鼓,如漆桶,大头,设齐于鼓面如麝脐,故曰齐鼓。”[15]《中国音乐词典》齐鼓条目:“古代打击乐器。隋唐时期用于西凉、高丽诸部乐。……云冈石窟北魏石雕中可见其形状”[16]。杨荫浏《中国古代音乐史稿》中认为“……齐鼓……在公元第四世纪时,都已开始流行”[7]。但是,到目前为止,尚未见到齐鼓的实物流传于世。这是我们在过去从未见过的一种细腰鼓。记载中,齐鼓是唐代宫廷音乐中所使用的乐器,从《辽史·乐志》的记载中刻有看出,到辽代时还在宫廷音乐中使用。

图63、64、65、66、67、68.辽宁朝阳北塔束腰壶门伎乐砖雕——胡旋舞(选其中6幅)

图69.民间收藏契丹纸质本(乐舞图)局部(王加勋收藏)

契丹音乐也融入了当时不同民族音乐的因素,从目前所见辽国的乐舞有契丹乐、汉乐、外族乐三类和有关历史资料中,我们就可以看出,当时的渤海、高丽、回鹘、突厥、党项、女真等乐舞均融入契丹的乐舞之中,丰富了辽代乐舞。

限于篇幅,笔者在考察中还见到许多与中原音乐文化交流的乐器,诸如琵琶、箜篌等只能另述。

中华民族是一个由“多民族混血而成的民族”。隋唐以后,并没有因为五代、辽、宋、西夏、金等分裂状态使中华民族四分五裂,原因很简单,文化同源和不可割舍的经济文化交流。契丹—辽(东辽)历时二百余载,与五代共始,与北宋同终,所创造的音乐文化是在与汉族音乐文化和周边各国的交融中得到了丰富与发展,从中也可以看出,中华民族的音乐文化是各族人民宫廷创造的。

三、与周边各国的交流

契丹—辽在公元10—12世纪是亚洲军事力量强大的政权,东与新罗、西与回鹘、突厥交往甚密。记载中,契丹—辽与新罗、高昌、龟兹、于阗、大食、小食、甘州、沙洲、凉州等均是属国关系或有密切的交流。《辽史·属国表》记载了太祖神册三年三月,“渤海、高丽、回鹘、阻卜、党项各遣使来贡”;天赞二年,“波斯来贡”;天赞四年十月,“日本国来贡”;天赞四年十一月,“新罗国来贡”;天显元年二月,“回鹘、新罗、吐蕃、党项、沙陀从征有功赏之”;貊、铁骊、靺鞨来贡。该渤海国为东丹国,忽汗城为天福城”。[5]1242-1244据《契丹国志》记载,契丹的属国每隔三年就要到辽上京进行朝贡,契丹皇帝也赏赐这些属国许多草原特产和礼物。由于国势强盛,辽上京、中京、西京一带,甚至今天辽宁的朝阳一带,西域的胡人很多。发动“安史之乱”的安禄山就曾生活中今辽宁朝阳一代。辽宁朝阳北塔上的21面舞蹈伎乐砖雕(见图48),向我们展示了契丹-辽时“胡旋舞”的表演情况;我们在民间收藏中也见到了一些契丹人与“胡人”在音乐文化方面的交往。下面仅举几例:

王加勋收藏《契丹与胡人乐舞图》(见图69)中,一位王爷坐在那里观看契丹人和“胡人”一同载歌载舞,从舞者的动作来看,应是胡旋舞。所使用的乐器中有铃鼓、唢呐和一件弓弦乐器(此琴的形制并不像奚琴),伴奏乐器也是一个多民族融合的乐队。

图70.民间收藏《高丽才艺图》(宋兆麟收藏)

东亚朝鲜半岛的新罗国曾是契丹—辽的属国,曾“奉其正朝”(当时的朝鲜使用的是“辽历”)。北方的叶塞尼河河贝加尔湖地区的嘎斯是其属国,斡朗改也是其属部。北宋自“澶渊之盟”后也成为其纳贡国。《辽史》记载,契丹皇帝很喜欢女真人的歌舞。早在唐代,渤海国音乐舞蹈就极为发达。辽太祖建大契丹国初,在平定渤海后,曾“俘掠有伎艺多归帐下,谓之属珊,以所生之地置州”[5]505。唐代时,粟末靺鞨和高句丽在音乐舞蹈方面就与中原有了交流融合和交流,太祖耶律阿保机特别喜欢粟末靺鞨和高句丽的音乐和舞蹈,这种风气一直延续到契丹—辽的最后一位皇帝——天祚皇帝时。《辽史》记载:“天祚天庆二年,驾幸混同江,头鱼酒筵,半酣,上命诸酋长次第歌舞为乐。女直阿骨打端立直视,辞以不能。上谓萧奉先曰:阿骨打意气雄豪,顾视不常,可托以边事诛之。不然,恐贻后患。奉先奏:“阿骨打无大过,杀之伤向化之意。蕞尔小国,又何能为。”[5]364

在历史上,契丹—辽与高丽的交往甚密。朝鲜曾作为契丹的属国,从相互通婚、朝贺、互赠礼物等交流中,促进了音乐文化的交流与融合。在考察中,笔者在我国著名考古学家宋兆麟先生的收藏中见到了一幅《高丽才艺图》(见图70)①因无名,故笔者拟命名为《高丽才艺图》。,这幅图中的四个人物均是高丽人,一名高丽乐人正在弹琴,一名正在绘画,二人身边各站立一名朝鲜侍者。这里包含了两个因素:古琴是汉族乐器,演奏的是朝鲜人,而此图又是在契丹-辽地出土,说明高丽音乐也在契丹-辽史流传,可见其音乐文化的交流与融合程度。

上述各种特殊关系,从主客观上都为契丹—辽与中原及周边各国建立了密切的往来关系。当年辽上京辽南京及辽西地区,都曾有各国使节、商人云集。我们在考察中看到的许多文物都与这一时期经济文化交往有关。

现藏内蒙敖汉旗博物馆藏的“胡人乐舞纹玉带”(见图71-80)上的乐舞人都是“胡人”,他们没有髡发,并且均是络腮胡子,这可能就是契丹人所指的“胡人”,他们应是来自西域的阿拉伯人,这和辽太祖九代孙耶律楚材所写《西游录》诗集中的“碧髯官伎拨胡琴”[11]的诗句相吻合,从中可以窥见契丹人与西域各国在音乐文化方面的接触与交流。

敖汉博物馆收藏的胡人乐舞玉腰带上全是“胡人”,但是所演奏的乐器多数是中原汉的乐器,在我们面前展现的是一个民族融合的合奏场面,有舞蹈、毛员鼓、琵琶、拍板、筚篥、笙、鸡娄鼓、长笛等。

在古代中原地区,契丹人被称为“胡人”,那么,在契丹人的眼中,“胡人”又是什么人?从拓片(见图72-80)上看,玉腰带上的人物应为突厥或阿拉伯人。内蒙敖汉萨力巴乡水泉1号墓中出土的东西南北不同特征的文物和胡人玉腰带上的各种胡人乐舞图中可以看出契丹族与不同种族和地域之间文化的交流与融合,这正是契丹人在四处征战和交流中,不断吸收有利于本民族发展的各种外来音乐文化因素的生动写照。

图71.

图72、73、74、75、76、77、79、80.内蒙敖汉博物馆藏胡人乐舞玉腰带拓片

图81.民间收藏《出嫁图》(王加勋收藏)

图82.民间收藏契丹纸质本《契丹宴突厥使臣图卷》局部(王加勋收藏)

此外,笔者在王加勋的收藏中见到一幅契丹—辽《出嫁图卷》(见图81),图中所描绘的是一位契丹贵族之女出嫁的场面。最前面是旌旗队伍和鼓吹乐开道,唢呐是主奏乐器;接下来是4名髡发的契丹人边走边舞着欢快的舞步;新娘乘坐的轿车用骆驼驾辕,车上的毡帐既有草原风格,又有中原特点。从驾辕的骆驼来看,估计是嫁往西域的;车后是新娘的嫁妆队伍。全图约有10米长,其中的鼓吹乐队和现今的鼓吹乐队非常相似,不仅对我们研究确定契丹—辽与中原及周边各国的音乐文化交流具有非常重要的价值,同时对研究契丹—辽时的鼓吹乐也具有十分重要的学术价值。

《辽史·乐志·诸国乐》记载:

“太宗会同三年,晋宣徽使杨端、王等及诸国使朝见,皇帝御便殿赐宴。端、起进酒,作歌舞,上为举觞极欢。会同三年端午日,百僚及诸国使称贺,如式燕饮,命回鹘、炖煌二使作本国舞。”[5]980

上述记载向我们介绍了辽太宗会同三年(公元940年),契丹皇帝曾先后接见后晋、回鹘、敦煌等国使臣,“命回鹘、炖煌二使作本国舞”,其本身就是一种交流。笔者在王加勋的收藏中看到了一幅《契丹招待突厥使臣宴乐图》。(见图82)这是一幅契丹与西域各国进行交流最具代表性的宴乐图卷。图中契丹的王爷正在与一位突厥使臣喝酒,三位舞者中有两位髡发的契丹人和人一位突厥人,四位伴奏中有一位突厥人在弹奏一种类似铣琴①因为是画而不是实物,因此此琴不好判定。的乐器,一个吹笛,一个吹唢呐,一个用左手拍打鼓,场面欢快、和谐。很可惜的是图卷上有契丹小字,我们现已无法翻译。此图给我们留下了还可进行细致研究的空间。

结 语

人类历史上,由于古代没有照相机、录影机等设备,人们只能把自己的生活或活动场面用绘画的方式记录下来,我们今天能够看到的那些历史遗留下来的这些记录我们先人活动的绘画是我们了解那个时代最直接的影像资料,这些资料如果传承有序或记录准确,就再现了那个时代的某些场景。我们按照这样的场景就能勾画那个时代人们的生活,从中了解那个时代的思想、观念、生活等。从这些民间收藏中我们可以看到契丹人也是按照人类发展的这一规律进行的。

就目前所见的资料来看,辽代似乎没有形成和建立一种单一的“辽文化”,但就辽塔而言,辽代创造性地把印度和中国原有的塔结构进行创造性的结合和改造,在当时的中国北方,密檐实心辽塔遍布,形成了独有的风格。塔上须弥座束腰壶门的乐舞伎乐砖雕更是争奇斗艳,千年前辉煌民族音乐文化和交流融合的图像被定格在塔上,成为我们后人瞻仰、考察和研究的对象。每当我们站在辽塔下面仰望那些掌中的佛像和千姿百态的乐舞伎乐砖雕、石雕时,这些凝固千年的音乐仿佛在我们的耳边响起。在这一点上,我们和千年前的契丹人有什么区别?用今天的一句时髦的话来形容,我们不也是在穿越时空,聆听一千年前的契丹人为我们演唱和演奏吗?

契丹—辽是中国历史上继北魏后少数民族与中原汉族在音乐文化上进行广泛交流的典范,在与周边各国、各民族的交流中,发展了中华民族的音乐文化。由于契丹—辽实行了严格的书禁政策和后世一些对契丹—辽的负面宣传,我们对这一时期的历史和音乐文化知之甚少。近年来,陆续有墓葬壁画和文物出土,特别是民间收藏中有许多珍贵的历史文物对我们了解和研究契丹—辽音乐文化和音乐史具有十分重要的参考价值。但是,民间收藏存在着来源复杂、鱼龙混杂、考证困难等因素,因此,如何使用、鉴别是摆在我们面前一个不容忽视的问题。很可惜,这些文物收藏分散,加上不被专家所承认,因此流失的可能性极大。如果像近年媒体报道国内许多文物流失海外的那样,这将是契丹—辽历史研究的一个悲剧。从笔者已见到的这些文物的内容来看,音乐史料价值极大,因此陆续撰写了几篇相关的论文,并在近几年国内相关学术研讨会上宣读并发表。笔者认为,我们应该善待这些文物,应该很好的研究、挖掘和利用。虽然笔者已进行了十年的考察,也收集到一部分珍贵的图像资料,但是对契丹—辽音乐史料和音乐文化的考察还刚刚开始,已经收集到的许多图像资料还没有来得及进行认真的分析、研究和解读。契丹—辽是继唐以后,中国历史上又一次民族大融合,其在音乐文化方面的交流和融合值得我们去认真地进行考察和研究。限于篇幅,笔者只选取了其中一部分进行论述。其实,民族的交往与融合充斥于当时生产、生活、军事、外交等各种场合中,有许多还需进行深入的挖掘和研究。近日,内蒙古在赤峰开始建立契丹博物馆,这是契丹—辽研究者的一个特大喜讯,希望这个博物馆能够保存更多的契丹—辽时期的文物。也希望在不远的将来,能有一本较为丰富、完整的契丹—辽音乐史面世,让更多的人了解中国古代这一神秘的民族和朝代。

[1]刘广堂,塔拉,主编.契丹风华——内蒙古辽代文物珍品[M].北京:文物出版社,2012.

[2]李晓峰,等著.契丹艺术史[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2008:3.

[3]李清泉.宣化辽墓墓葬艺术与辽代社会[M].北京,文物出版社,2008:337.

[4]邵国田.敖汉文物精华[M].呼伦贝尔:内蒙古文化出版社,2004.

[5][元]脱脱,等.辽史(点校本)[M].北京:中华书局,2016.

[6][宋]叶隆礼,撰.贾敬颜,林荣贵,点校.契丹国志[M].上海:上海古籍出版社,1985:117.

[7]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].北京:人民音乐出版社,1981:987.

[8](明)王圻,王思义.三才图会·器用三卷[C].上海:上海古籍出版社,1988:1134.

[9]辞海编辑委员会.辞海(缩印本)[Z].上海:上海辞书出版社,1999:899.

[10]刘东升.中国音乐史图鉴[M].北京:人民音乐出版社,1998.56-57.

[11](清)永瑢,纪昀,等.文渊阁四库全书全文电子检索版,集部,总集类,元诗选[DB/OL].上海:上海人民出版社.

[12](清)嵇璜等奉敕纂. 钦定续文献通考,史部,政书类,通制之属[DB/OL]//文渊阁四库全书全文电子检索版.上海:上海人民出版社.

[13][唐]刘禹锡.夜闻商人船中筝[C]//全唐诗中的乐舞资料.北京:人民音乐出版社,1958.

[14][唐]岑参.秦筝歌送外甥萧正归京[C]//全唐诗中的乐舞资料.北京:人民音乐出版社,1958.

[15][唐]杜佑.通典·卷一百四十四[M].王文锦,王永兴,刘俊文 ,徐庭云 ,谢方,点校.北京:中华书局,2016.

[16]中国艺术研究院音乐研究所.中国音乐词典[Z].北京:人民音乐出版社,1984:300.