不抱云山骨 哪成金石心

——读李夏荣的印

2017-03-02张宏元

文/张宏元

不抱云山骨 哪成金石心

——读李夏荣的印

文/张宏元

李夏荣

李夏荣,字禹生,号铁研斋主,草虫之居主人,1964年生,江苏如东人。西泠印社社员、中国书法家协会会员、南通印社社长、江苏省篆刻研究会副会长、江苏甲骨印社副社长、澳门印社理事、南京印社理事、岭南印社顾问、岭南书画院导师。

艺术家的成功,我认为天赋是第一位的。

天赋是别人无法临摹的。同样天天在临摹古人的东西,临摹到最后,区别就大了去了,有人临成了工匠,一辈子出不来,即使参加了什么展,得什么奖,作品看上去死气沉沉,很僵化,没有灵性。没有灵性的东西,也就没有生命力。而有人临成了艺术家,即使没参加什么展,没得什么奖,但作品看起来让人心跳,里面有血有肉,绽放着生命的绿叶,这才是真正的艺术。

有了天赋,再加上勤奋,才有机会探索到艺术真谛并走进艺术的殿堂。读李夏荣的篆刻作品,似用刻刀与别人对话,是活生生的艺术,有着生命的气息,有奔流的血液,更有明心见性,直抒己意,所以,他的作品有着很浓郁的艺术感染力,令人难以忘怀。

想当年他一个人默默地爱上篆刻这门艺术,一把刀陪着他刻日月,几块石头陪他度春秋,刻了磨,磨了刻,练的是功夫,积累的是知识,创造的是有生命力的艺术品。和李夏荣认识多年,亦师亦友之间。年轻时,他的印作频发于《中国书画报》《书法报》等报刊杂志。而我也尝试着刻一些书画作品常用名章,每读李夏荣的印作,多受其启发。后来李夏荣的篆刻屡入全国重大书画篆刻展事,成为篆刻界翘楚,他先后出版《东皋印坛》《南通印人印作选集》等多部著作,对研究南通篆刻发展史乃至中国篆刻发展史写下了厚重的一笔。为推动南通印社篆刻艺术事业的发展,他呕心沥血。多年来,他每年不间断地组织南通印社同仁雅集,多有结集。他利用媒体网络介绍南通印社,扩大影响。在南通印社成立三十年之际,他重笔浓抹写华章,出作品集,搞展览,增加对外宣传的窗口,使南通印社声名鹊起,影响非凡。除此,夏荣平时深居简出,潜心艺事,甘坐冷板凳,用铁笔写人生。夏荣做人严谨低调,艺品如人品,所以他的印章为篆刻界瞩目。韩天衡赞其印用刀稳、布局新、功夫深,意与古会,夏荣君可谓今之“印痴”也,并书“印痴”二字以示垂爱。南通戚豫章老人赞其“有心深求索,无意赶春风”,以示捧掖。江苏瓦翁、孙洵、苏金海先生,上海篆刻家孙慰祖、童衍方,杭州的余正、吴振华等先生对其艺事更是赞不绝口。其执着和勤奋的精神,更是让同道中人击节称赞。由此,被西泠印社吸收为社员可谓名至实归。最近他又被聘为新成立的江苏甲骨印社副社长。

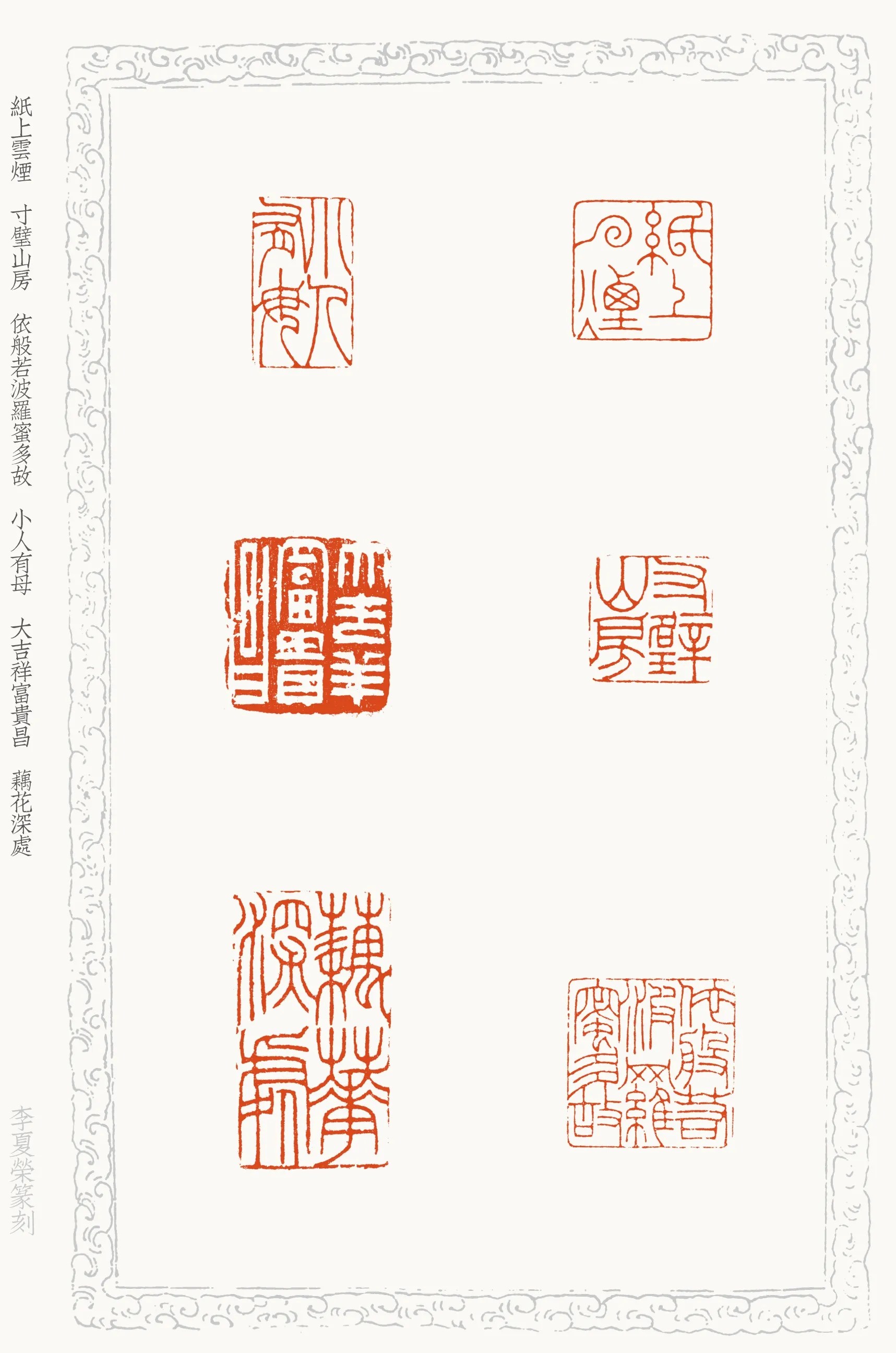

沏一杯香茗,伴着缭绕的香气,耳边飘扬着委婉动听的古筝名曲,捧读夏荣的篆刻作品,如沐春风,心旷神怡,似穿越秦汉与古人对话。夏荣的篆刻根植传统,从秦砖汉印里汲取原始的养分,他先后临摹了一千多方古印,披读万计古代作品,从中积累了丰富的传统元素,尔后又旁及明清和当代诸家,吸收着高蛋白营养,滋润着他的印语。他的印在传统中扎根,正所谓取法乎上。每一个字,每一个笔画,都经得起历史的沉淀和推敲。他的刀法干净利落,如刀切豆腐,从不拖泥带水。他的章法布局,把现代的审美意趣有机地融合到他的印中,使之古中有新意,欲辨已忘言。他的印面布白或参差,或穿插,或借边,或挪让,匠心独运,品位较高,方寸之内,语言丰富,变化端倪,气息高古,气象万千,让人耳目一新。

李夏荣在细朱文上下的功夫最大,为了形成自己鲜明的风格。他上下求索,在历代优秀印风中寻找适合自己的元素。夏荣在赵之谦、吴让之和徐三庚的作品中找到了灵感,他把有用的元素有机揉合在一起,逐步形成自己的独特风格,为同道和外界所赏识,尤以台湾、香港、马来西亚、日本等海外篆刻名家所称道。夏荣的细朱文,融入了书法中的篆书笔法,使之具有另一种奇美的风格,线条明快,布白疏密有致,拐角处驻墨,极富笔意,刀中有笔,刀中有墨,看似不经意,实际上是作者匠心独运。他的印作,平淡中蕴含万种风情,金石味浓郁,甜美清新,雅逸悦目,笔意纵横。细品之,越见其意境深远。可以说李夏荣的篆刻,脱去了浮躁的静雅,洗尽铅华之甘醇,不施粉黛之天然雕饰。读之,使人平静而安详。“抱残守缺”是他最近的力作,寿山石薄意,线条多了圆润、巧蓄夸张之势,力求平实朴茂,古拙中见金石气。李夏荣刻印喜把内容与形式完美结合,线条收放有度,且间架结构拿捏精准细腻。他的字中规中矩中见奇拙,这与他扎实的书法功底和深邃的思想意境密不可分。“松高擬对阮生论”诗句是选自杜甫诗“堂西长笋别开门,堑北行椒却背村。梅熟许同朱老吃,松高拟对阮生论。”中诗句。这是应《中国书法》杂志社与成都杜甫草堂之邀为《杜甫千诗碑》——当代杜诗书法篆刻作品而作。李夏荣用青田石刻就,其作品的面目个性独特,线条遒劲挺健,章法平稳中求险峻,运刀嘎嘎,苍劲有力,大朴无华,恬淡从容。疏与密,残与实,如意境悠远的山水画,留白处弥漫氤氲之气,如皓月夜空的一轮禅月,精致而典雅,庄重而静穆,有种“杨柳轻岸,晓风残月”之异彩纷呈的抒情。

“春夏养阳,秋冬养阴”一印,取意“夫四时阴阳者,万物之根本也。所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物沉浮于生长之门”,语出《素问·四时气调神大论》。这方青田石印易碎,下刀须小心,力聚刀头,又不易猛刀,力度适中。李夏荣刻这类印,驾轻就熟,线条瘦劲,但不显单薄,且线条力透印石。两个“养”字的变化,为避雷同,不仅强调字形结体的变化,在刀法上都有着莫测的变化端倪,使之在千变万化中,不离宗法。其笔画间的越位穿插和笔画中的藕断丝连之妙,让人眼亮。而且虚实处理得当,气息相通。每根线条头尾转折处,或方或圆,或尖或钝,或犀利异常,均体现用刀的遒劲。笔画交叉衔接处做了软处理,驻墨处的笔画重叠,妙造笔墨渗透之韵,看似简约,实乃蓄意巧安排,方显刀墨共存,笔意酣畅,刚健婀娜,灵活飞动。边框的残破,隐约其间,实乃烘托印文的视觉,大大丰富了印面的效果。

“我寄愁心与明月”同是小篆一路,夏荣强调小篆入印之结构,任何一笔一画不严谨易导致印章整体失衡,然后才是线条。线条除了要有金石味,还要能够把毛笔书法的线条巧妙结合入印,使之有刀有笔、韵味浓郁,而且线条既要挺力又要流畅。“月”巧借“明”字中的“月”,避雷同,二短横代之,生动有趣。这类印夏荣也刻得很多。如“上善若水”“处其厚”“半泥堂”“问梅消息”“琴罢依松玩鹤”“藕花深处”“秀才人情”等等。

他新刻的大印“大吉祥富贵昌”是一吉祥语,线条挺拔雄浑,尤其“昌”字有意识的拉长,因右边部分的字较多,所以在左边有意加重线条的厚度和力度,使整体章法布局均匀,能在方寸乾坤中轻松驾驭布局和用刀,并巧妙地运用美学上的黄金分割率,把五字精心布局,使之完美统一。而“昌”字下面的“曰”两边的框又蓄意拉长,包住上面的小“曰”字,这种造型,别具一格。下刀或冲或切,或走或游,线条富有弹性和韵律。刻出来的印,如退火的快刀,平和中见神奇。这一路印,如“数点梅花天地心”“何当共剪西窗蚀”“坐获幽林赏,端居无俗情”“五湖烟水独忘机”等等,以及很多的名章。夏荣刻印从不玩应景之作,每一件作品都很讲究,数易其稿。他用学术的眼光来审视篆刻,而不是机械地刻制,他视刻印为生命,故他的篆刻有激情,有活力,有意趣,有风韵,有古意,有精神,更有价值。

李夏荣印章的边款,刀笔小楷,笔法严谨,结体端庄秀丽,笔画来历泾渭分明,有魏晋初唐小楷的风韵,又有明清小楷的神采。他把毛笔小楷的功夫,用刻刀灵活地淋漓发挥到印章的边款中,富含金石味,和谐而统一,巧妙出我灵台。

枯灯一盏点亮夏荣的一生,刻刀一把携刻夏荣的生命。夏荣于字、画、文全副武装。他的书法取汉简、帛书、诏版、金文,古拙雅逸。小楷取钟繇、倪瓒,以及敦煌写经等,清新秀致。他的画,寥寥几笔,或小鱼,或小花,或小虫,或小鸟,取法八大、青藤,案头把玩,趣味横生。他用十年时间收集整理的《东皋印坛》分上、中、下三册一函,印刷精美,所选印作精准,可见他的考证追求历史渊源,寻找艺术真谛,苦下了一番功夫的,其独到的艺术和观念不得不让人惊叹和折服。而这些学养也在丰富他的篆刻艺术内涵,使他的篆刻语言更具魅力。不抱云山骨,哪成金石心呢!

艺术的道路是无止境的,夏荣如今正值年盛,他带着南通印社的同仁在艺术的康庄大道上下求索,孜孜追求。他想,只有站得高,才能看得远。只有努力创造,才能让历史惦念。

李夏荣奋斗着,一生不悔。

写于杭州西子湖畔

作者系书法家、作家、书画评论家、书画收藏鉴赏家