有一个书法营垒叫学者

——兼谈孙伯翔的学者书法不可忽略说

2017-03-02姜维群

文/姜维群

有一个书法营垒叫学者

——兼谈孙伯翔的学者书法不可忽略说

文/姜维群

开篇必须说明的是,中国书法本来没有两个阵营,在民国以前,特别是钢笔书法普及之前,有一定学识的人几乎都是书法家,然而那时的书法家和学问学识就像一块花布,布中有花,花在布上,本是一体。但时至今日,学者未必是书法家,书法家未必是学者。

于是,近半个世纪以来,书法界人士把目光齐刷刷投向了“二王”,投向了唐宋元明清的“欧柳颜赵、苏黄米蔡、文祝董康”。这些人在现代人眼中已然没有了高官文士诗人的学者桂冠,只留下一个书法家的帽子。于是当今书法界就像手电筒,光炬只照在“书法家”上,其他都被黑掉了。

但是,至少在十年前,书法家孙伯翔就提出,关注近代的文人书法,关注近当代学者的书法。于是笔者与之进行了长达十年的探讨,也读到了孙伯翔书法前行不断“吮吸”学者书法营养的过程,将这些公诸于此,于当今书法的“创新”有着非凡的意义。

书法的个人风格都有长版、短板,正像人有胸肌也有软肋,这是辩证法,两千年前的老聃早就说过:“有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,声音相和,前后相随。”前后用了六个“相”字,相就是比较,世间人与人、物与人都是长长短短高高下下,于是此人就向彼人学习,向万物学习,这是灵长人类的聪明。

随着科学的发展,各种科目的细化,书法家成为一个独立的艺术部落,在这个部落活动的人群与历史上的书法家对话,与当今的书法家对接。恰恰是,绝大多数的人都忽略了民国时期一批学者的书法。

孙伯翔近十年恰恰在关注,在咀嚼,在体悟这些。

孙伯翔说,学者的书法画家的字,有书法家身上没有的东西,譬如徐悲鸿的书法,他的书法在我看来超过了他的画。譬如鲁迅先生的字、沈雁冰的字,都是一流书法家的字。我们都有一个惯性思维,认为文人学者天天看书写文章哪有时间练字。其实理解错了。

书法的熟练功底的扎实靠临池不倦,但书法的书卷气、书法的性情性灵不是练出来的,是学问堆出来的,是眼睛看、心里悟出来的。正是学者的眼追心悟,他们的字在书写时没有定式框子,反而没有束缚如行云流水般。鲁迅先生的书法最有代表性。

郭沫若在1964年这样评价鲁迅先生书法:“融冶篆隶于一炉,听任心腕之交应,质朴而不拘挛,洒脱而有法度,远遂宋唐,直攀魏晋。世人宝之,非因人而贵也。”质朴而不拘挛,质朴可以理解为没有那么多“零碎儿”在装饰,也没有没见过世面的拘束,洒脱放松又有法度。这些正是我们书家所欠缺的。

书法家书写之前都想把点划安排得尽量完美,章法怎样的与众不同,然后再怎样留下惊世之作。一念妄生,便生魔障。我们看鲁迅的书法没有一处刻意安排,只是率意而写,所以洒脱而不忸怩作态,所以质朴而不装腔作势。细细体悟其书法有山林大架子但不是端出来的,有大家闺秀气绝不是做出来的。

孙伯翔 节临《张迁碑》90cm×50cm 纸本 2015年

沈雁冰的字带有凌厉之气,线条在舒展中而有雅致之韵,在纤细中不乏劲挺之姿,这也是独有的特点。由此想到胡适的字,字如其人,他的字像胡适的大脑门却灵透至极,笔画伸出去却能收得住,此外像钱钟书、郁达夫、傅雷乃至林徽因,他们的书法都各有性情,不让书法家。

孙伯翔说,书法讲究险崛,学者字的险崛常常是性情的体现。书法家一定要学习学者文人的性情,没有性情的诗格律再严描述再美没有情感在其中,必乏匮一种真美。所以观学者字,研究学者字,乃至学习他们的性情,正是我们学书作书之人流失欠缺的“钙质”。

于是,再回到孙伯翔的书法上。

耄耋之年的孙伯翔每日手不释笔、手不释卷在追求自己心中书法的终极目标——清凉之境。何谓“清凉”,带有禅家意味的比喻。宋代书家苏东坡诗:“乐哉无一事,何处不清凉。”其实是讲人心境的恬静安然。回到书法上,就是逐走火气的清净,屏蔽浮泛的躁动,探求性情灵珠,达到书法一个至高的境界。

乙未岁杪,孙伯翔书写了一个小手卷,将庄子《庖丁解牛》写了一通,孙伯翔极其欣赏庖丁的“技”,庖丁把宰牛的技演化成艺,艺而近乎神。他说读通读透了庖丁解牛,书法也会“动刀甚微,謋然已解”。果不其然,孙伯翔这篇书法创作应该进入了完全性情的“清凉”之境。

孙伯翔提出“碑帖无町”,把有清以降康有为尊碑、卑唐理念予以颠覆,并以自身的践行证实,方圆之笔并非冰炭不能同器,朴拙和畅丽亦能兰芷同薰。在2014年北京中国美术馆举办的“孙伯翔书法展”,让人们读到了他似“庖丁解牛”一样“奏刀騞然,莫不中音”的动感之美,也让人看到了“恢恢乎其于游刃必有余地”的书法自由王国。于今,孙伯翔的书法也脱离了“技”的范畴,与“灿若天文之布曜,蔚若锦绣之有章”渐行渐远,而霄雾朝升、游烟连云的自然形态渐而升腾,从而清风厉水漪澜成文。

文以载道,书以抒情,最后,以孙伯翔4月份即将在南京举办的“金陵问道”——孙伯翔书画展“后记”作为本文结束语:

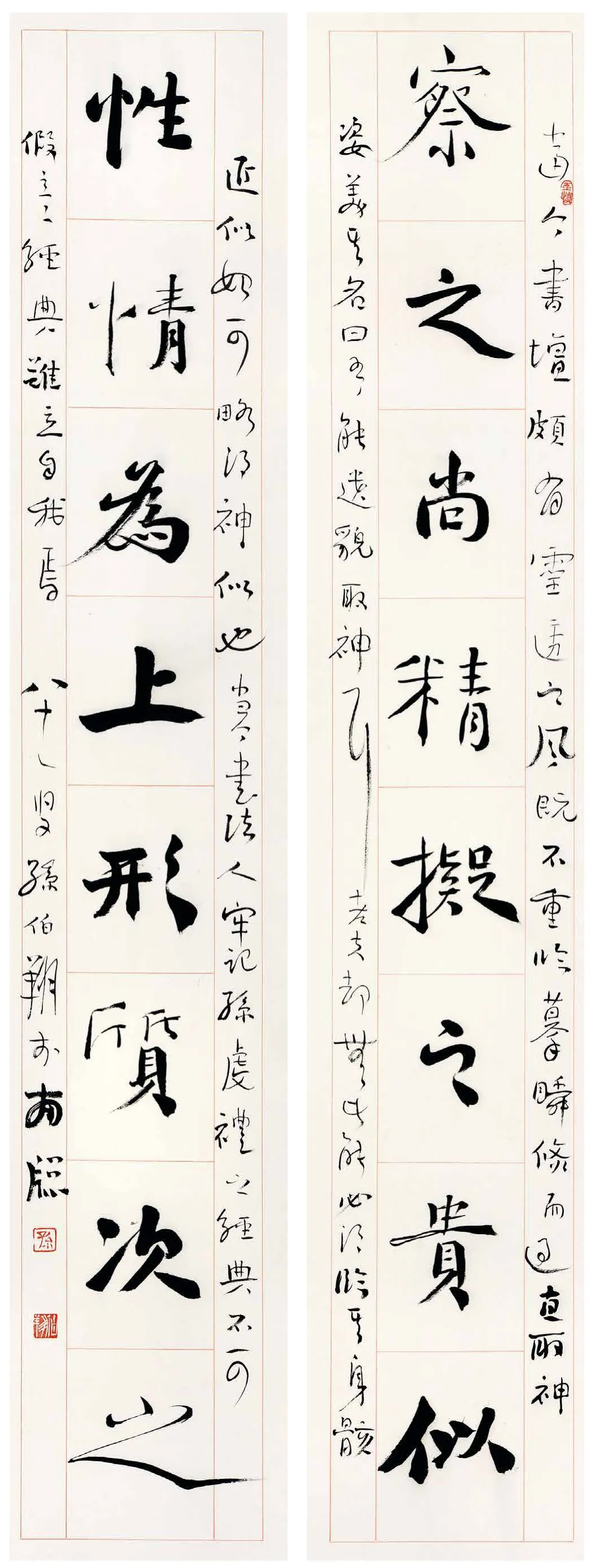

金陵问道,江南求知,乃我平生夙愿。文化名城,艺术重镇,文彦鸿儒,书画巨擘,若星汉灿烂。先贤遗墨,只字片纸,皆成经典,故世代后侪学人共习之仰之,代有才人。今逢盛世,书坛如此繁兴,新叶催陈叶,乃自然规律,然立卓者,仍属江浙为上。我今赴金陵,实是求道问知。名曰展览,实乃作业。此四壁书画共一百多幅,多是一年来日课。此中有形质之作,多为性情之作。希诸道兄正腕。我乃平庸一生,学养阙如,艺术羸劣,虽至暮年,尚有劳作之欲,并无非分之想,唯求老有所依。

作者系高级编辑、中国技术市场报社长、今晚经济周报社长

孙伯翔 王羲之《兰亭集序》245cm×129cm 纸本 2015年

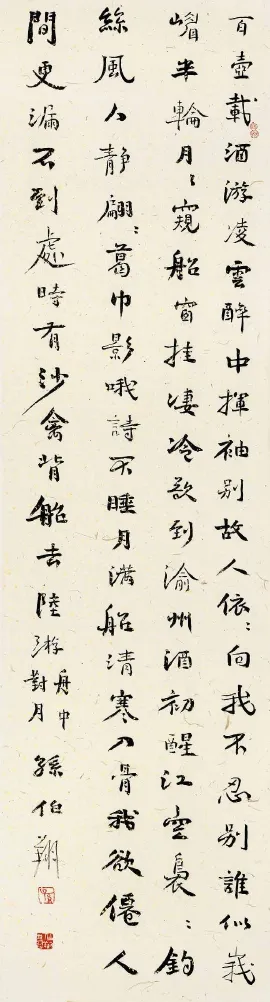

孙伯翔 陆游《舟中对月》230cm×55cm 纸本 2015年

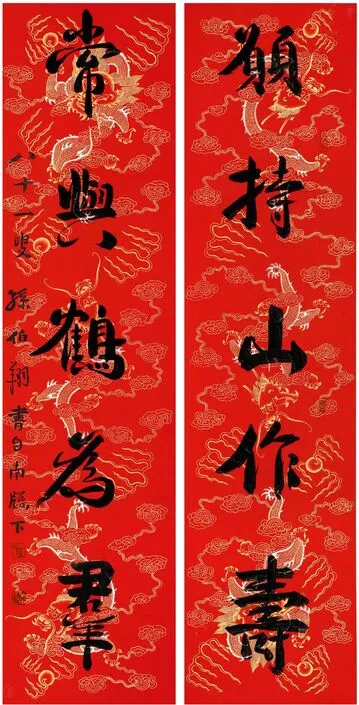

孙伯翔 愿持常与联130cm×35cm 纸本 2015年

孙伯翔 察之性情联130cm×35cm 纸本 2015年