千唐志斋与“激活唐楷”

2017-02-07王见

王 见

谁非过客,花是主人

此言苍桑尽显,但不免有些宿命的消沉。

这是鎸刻在张鈁故居壁上的八个大字。两句分开,一左一右横排,与传统对联的格式颇不相同。乃因张鈁故居为中式三进的四合院,但门窗和内部装修又是西式风格,故句式横列,其标榜别具一格。可见斋主遣词造句虽有无可奈何花落去之悲意,但仍不乏不尽长江滚滚来之豪情。新锐不灭,苦心不掩。

张鈁故居现是“千唐志斋博物馆”的一部分。

张鈁是千唐志斋的主人,也是辛亥革命的元老,曾任新中国中央文史馆副馆长。文武双全——一文借一武而高扬千唐风韵;一武借一文而永垂革命亮节。张鈁历任国民革命军二十路军总指挥。1949年起义。他早年起兵,任“靖国军”副总司令,“靖国军”为讨袁护国而建,属陕西地方武装,总司令是于右仁。因此,张鈁与于右仁交情甚笃,又同有收石集志之趣,故二人相约,凡集石得志,唐志归张,魏志归于。于是,千唐志斋和鸳鸯七志斋名满天下。

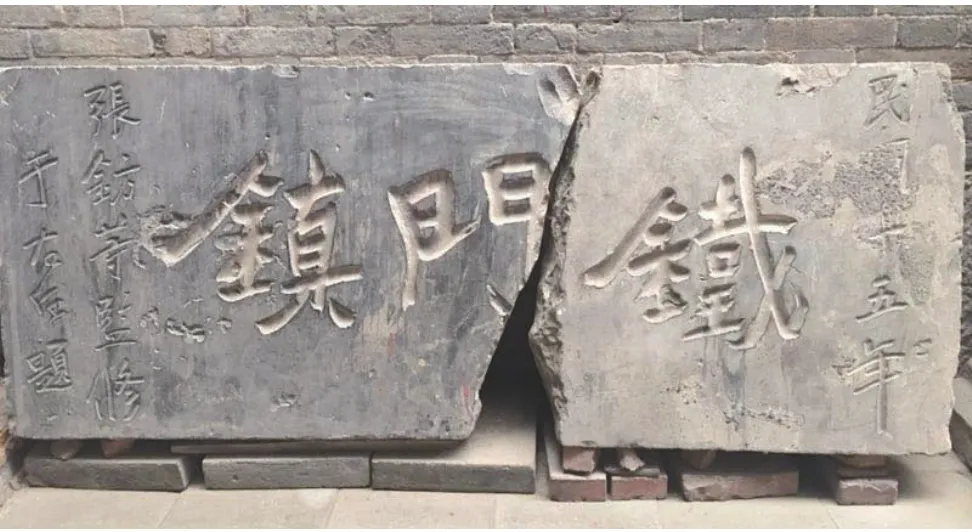

“千唐志斋”原是张鈁所建园林“蛰庐”的一部分。“蛰庐”始建于1917年,也有说1921年。张鈁因丧父守制归故里洛阳新安,然后在铁门镇购地百亩,移花木,建“蛰庐”,历时两年。据现有资料介绍,“蛰庐”占地4200平方米,建筑面积1800平方米,房舍一说120多间(一说89间)。砖木建筑,为三进四合院连环结构。但现在已把千唐志斋辟为一独立博物馆(也是国内唯一的墓志铭博物馆)。故似乎与原来的“蛰庐”格局变化较大。然位置依旧,还在洛阳市西四十五公里处的新安县铁门镇。铁门,古称阙门。其地西扼崤山,东临函谷。于右任先生书写的“铁门镇”一石,也在斋中陈列,但已断为二截。其中一截曾在地下掩埋多年,最近才重见天日。铁门镇石匾由此重合(见下图),令人欣慰。

1935年前后,张鈁开始在“蛰庐”西隅建千唐志斋,将千余方墓志嵌于园中十五孔窑洞及三个天井和长廊的内墙外壁。章炳麟“千唐志斋”跋语有曰:“新安张伯英得唐人墓志千片,因此名斋,嘱章炳麟书之”。 据说,建斋之由一是因当时洛阳邙山出土墓志石刻甚多,易广为收集。二是因为张鈁担心兵荒马乱,恐志石流散,故生志石嵌壁之意。从今天看,嵌壁建斋的办法也是不错的,但观看起来,似有不便,尤其是嵌在墙壁高处者,仰而望之,实为不易。

漫步“蛰庐”园中,想千唐沧桑,听一片寂静,再望园中翠松高耸,不免遥忆张公。

百年巨变,“蛰庐”虽在,然已旧貌新颜。但听得陇海线列车轰轰隆隆之声传来,由远而近,又由近而远,反反复复,好像旧历史远去,新历史重来——“谁非过客,花是主人。”

“千唐志斋”所藏唐志从初唐、盛唐至晚唐。志主身份纷繁驳杂,既有相国太尉、皇亲国戚,也有郡君夫人、宫娥才女。如从字体看,比较重要的有《隋·杨约墓志》。字体为隶书,刻之精美,字迹工整,堪称精品(见图二)。志主杨约是大隋内史金紫光禄大夫,亦是汉太尉杨震后裔。杨震被誉为“关西孔子”,设塾授徒三十年,学生多达三千多人。还有唐狄仁杰撰文书丹的《袁公瑜墓志》。文中有十多处是武则天造的字。另有唐“亡公六品墓志銘”则颇为别致。墓志无姓氏,无籍贯,志开头即言“亡宫者不知何许人也……”。撰文不经书丹,由石匠直接在石上奏刀。字体憨拙,使刀如笔,恣意直率。然又随意天真,不受拘束。还有唐代集贤殿校理卢公亮墓志銘。形制为虎头龟形,龟座龟背均形制完好少损。据说为国内仅见三方龟形墓志之一。此外,千唐志斋的另一个亮点则是张鈁之父《张子温墓志铭》。墓志由章炳麟撰文,于右任书丹,吴昌硕撰写墓铭,有“近代三绝”之美誉。

据说“千唐志斋” 是中国藏唐墓志最为集中的地方,唐人志石约占中国出土唐志的三分之一。志石可证史、补史,因此唐志于唐史研究的价值,弥足珍贵。

据介绍, 1935年由西泠印社出版发行的《千唐志斋藏石目录》记载,共有藏石1578品,其中唐志1185品。近年,又陆续从民间征得唐志520品,共1705品。故“千唐志斋”名符确实。因此,“千唐志斋”之重点,重在一个“唐”字,而重中之重落在一个“楷”字。

“楷”或“唐楷”一直被认为是书法之基础,然后行、然后草。好像非行草者不足以称其“书法”,或者“书法艺术”,实则大谬。

草书成熟于东汉。行书流行于魏晋。楷书高峰铸就于大唐。如就所谓书法“艺术”而言,草、行、楷,三足鼎立;如就汉文字“字体”而言,则篆与楷(含隶)二分天下。

“楷”者,一笔一划,乃缓静之极;“草”者,笔笔相连,是飞动之极。两极之间有时断时连之“行书”徐徐而行。三者各行其道,各自为阵。而且,楷不论从艺术看,还是从字体论,都体系自成。只因欲习草书者,往往必告诫以“楷书”安营扎寨,故生先楷后草之误导。但“楷”的确不如行草之自由奔放。然不能因此视楷书为行草之基础,视草书为艺术之巅峰。

“楷”者,法相庄严,然其变化无穷。观“千唐志斋”之藏石体会尤深。当然,这一定是在矫揉做作地书写行草多年之后,方能有所感悟。换句话说,写行草书者一般多矫揉造作(少则十几年,多则几十年),故唯有去矫揉,删造作,脱尽铅华,始知楷书之妙,而且“妙”不可言。当然,如研习楷书,仅在欧虞褚颜之间徘徊游走的话,也是只见树木,不见森林。

再者,楷书被小看或错看久矣。因为人们很容易把所谓的“千变万化”理解成视觉效果的大起大落,把“眼角眉梢都似恨”的微妙一定要放大到“嚎啕大哭”的惊天动地。

楷书实际上亦是千变万化,不过笔趣精微,笔意神妙而已。细察千唐志石各片,莫不如此。其结字形态,其点画速度,皆同中有异,异中有同,变化多端。貌似千篇一律,实则千篇千趣。如果说,草书是大起大落的明火执仗,楷书就是波澜不惊的低徊浅唱。前者金刚怒目,后者菩萨低眉。楷书在法度严肃的背后,蕴含着柔情的慈悲,不显山不露水。你说,这样的审美境界是不是余音袅袅,可以绕梁三日?

论书有言——唐尚法

唐楷讲 “法”。法之特点在“正”。“正”,在字体是间架端正之“形”;“正”,在气象是人品艺品之质。“体”端正,则“气”正直。所以,才有了颜真卿“心正则笔正”的进谏之言。故正大气象,正大光明一直是中国艺术及其人物气象的讲求之最。所以,唐开科取仕,选拔干部,必以“楷”字为科考科目。写字绝不是求美研,而是气凛然。因为,书养正气,书显正直,书“正”其“心”,这才是“楷”和“唐楷”之根本之旨。

如此而言,“法”在唐楷,则“千唐”正大。“千唐志斋”可养浩浩然之正气,可育端端然之正相。善哉千唐!

知“楷”,必观“千唐”。此新安之行,观千唐之悟。

“激活唐楷”——有中国书法报就此向千唐志斋博物馆馆长发问。答曰:“经典的东西,需要激活吗?它就在那儿。准确的说法应是‘让经典激活我们!’”答言佳甚!当然“激活唐楷”或唐楷“激活我们”本是一个互相激活的互动过程。

可惜今日论书,早已把书法的内敛之求,看成是约束的锢咒,当成批评的对象。因此,写字大吼者有,大叫者有,牵女性之手书写者有等,丑态百出,乱象横生。其实这种“书法”乱象,早已远离了“书法”。但却打着书法的旗号,蹂躏书法,又唱着艺术的高调,糟蹋艺术。

书法,就要讲“法”。不能过于从“西意”的美感出发,从艺术出发。所谓书法之“法”,与西艺之“美”有别。“法”有规矩的意思,所谓“法度”又包含了对人的道德品质的某种要求,或者说对某种偏激状态的限定。但如果把书法延伸为“美”术,就必须从“审美”意识看问题。而审美不便限定—“美”之为美,“丑”亦为美。因为美和丑来自比较,有比较则有转换。此外,美有内外之别,如《钟楼怪人》中的卡西莫多外表极丑,而内心极美。那么,究竟是丑还是美?

一般说,所谓“美”者,是大众审美的普遍认同;所谓“丑”者,往往是对大众审美的一种挑战,一种反叛,一种对流行美感的节制。如花之美,世人皆以为美,莫不爱之。但盘根错节之老树枯枝亦是苍桑之美,然有喜有厌,因人而异。如康有为,把《龙门二十品》捧上了天。可如果你用二王书法的审美标准,就会觉得《龙门二十品》丑不堪言。其实,这是两种不同的审美观念。康有为意在提倡来自民间刻工的粗朴之美,某种意义上也是对士大夫精英审美的反抗与节制。

所以,单从美学的范畴和意义而言,美丑难辨。尤其在个人审美感觉的层面,是萝卜青菜各有所爱。但美丑一旦扩散到社会的层面,演变成潮流,则应该明辨和节制。所以,近期书坛痛斥“丑”书之泛滥,有其积极的意义。但如果将其问题仅仅纠缠在美与丑的“审美”范畴,则很难讲通。因为,前面已经提到——审美的多样性是审美的基本准则,美并不能限定为一尊。但是,如果人们从书法的“法度”,楷书的端正,以及从个人道德品质养育的层面,看待和研究书法的文化性、社会性、艺术性等,就能使问题清晰而明辨,从而避免在“审美”问题上纠缠不休。

“千唐志斋”擦亮了我的眼睛。我看到唐楷被遮蔽的光芒开始闪耀。我想,千唐志斋博物馆如果每年选出一百片唐志,让广大人民群众临写,再让广大人民群众参与评议,那么书法就有可能从“艺术的殿堂”走进“人民的生活”,艺术和书法就有可能为人民服务。

千唐志斋——学习,重温,也包含期待。

(作者为广东省文史研究馆馆员、广州美术学院教授)