地方史史料在中学生证据意识培养中的运用初探

2017-02-06刘洪生田鹏飞谢丽婷

刘洪生+田鹏飞+谢丽婷

[摘 要]

以珠海地方史料作为切入点,重点探讨如何通过引导学生学会搜集史料、遴选史料、运用史料,逐步培养学生树立多重证据意识,提高学生的“史料实证素养”,并就此问题在具体的课堂教学中对操作实践和评价进行规范化尝试。

[关键词]

地方史史料;中学生;证据意识

历史课程教育的目的,不仅是为了获得史实,更重要的是培养历史意识,证据意识便是诸多历史意识中最基本的构成之一。历史学科的证据意识,既包括重视史料证据的意识,也包括运用史料证据去分析、理解和评价史事的心态和能力[1]。“证据意识”是历史学习中必不可少的一种意识,包括重视证据与运用证据两大方面。史学家霍布斯鲍姆指出,任何社会科学只要涉及社会的现实问题,都需要历史学的证据,或都试图通过有关证据来证实或证伪[2]。

运用地方史素材培养学生的历史证据意识,不仅有助于学生了解到更真实的历史、激发历史学习的兴趣,更有助于形成科学的历史证据意识。学生要在教师的指导下,获得地方史史料证据,分析鉴别史料,运用史料作为证据来重构、解释和分析历史。学生能够在“取证”“断案”的过程中享受到自主学习和探究的乐趣,从而转变学习方式,获得新技能和新思维。这符合新课程所提倡的“学生是学习的主人,教师是学生学习活动的促进者”的要义,使学生学习历史的过程成为一个积极自主建构知识的过程。

一、问题的提出

从2016年开始,广东高考开始使用全国卷,从全国卷命题看,作为一种重要的能力考查目标,史料分析的色彩和比重在试卷中特别显著。在高中历史教学中,虽然教师们一直都有强调材料意识,如:“一分材料,一分观点”“有什么材料,得出什么结论”,但学生还是不断地出错,或先入为主地加入自己从其他渠道获取的历史信息,或忽略材料中某些信息,得出有限乃至偏颇的结论。从高考试卷所反映的情况来看,培养学生“论从史出”的历史学习基本素养与能力已刻不容缓。

从高中历史教学实践看,证据意识的培养现状不容乐观。在2011年的一份针对历史证据意识培养情况的调查统计表中,我们看到,500份调查问卷,25%的学生认为,历史教学不需要或者不清楚是否需要培养学生的证据意识。而63%的学生认为,历史老师在课堂上没有或很少渗透证据意识。[3]无论是教学现实中种种令人堪忧的现象,还是这份调查表,都透露出这么一个信息:教师对学生的历史证据培养能力与方法,学生的历史证据意识薄弱的现象都亟待提高与改进。

历史教育如想更好地发展,教师和学生就必须掌握和学习更多的史料,即历史证据。英国历史学家柯林伍德先生说:“历史学是通过对证据的解释而进行的……历史学的程序或方法根本上就在于解释证据。”[4]梁启超先生也说:“史料为史之组织细胞,史料不具或不确,则无复史可言。”[5]因此,历史教育工作者们都要重视史料证据在历史学科中的重要性,在历史教学中必须逐步培养学生“史由证来,论从史出”的证据意识。

二、解决问题的策略

(一)通过地方史史料搜集,提高学生搜集和分析史料证据的能力

陈寅恪先生说过,在历史教学过程中,对于一个历史现象,要尽可能地采取设身处地的态度和基于同情之理解的原则去认识和分析。[6]因此,培养学生的历史证据意识的第一个有效策略是:师生共同回到“历史现场”,尽量地接近历史真相,以获取更多有价值和历史知识。要回到“历史现场”,就必须借助于史料教学。

每个人,包括学生,对于家乡发生的事总是很感兴趣的,心理的亲近,时空距离短,会使他们不由自主地走进历史,去探索和感受历史。换言之,亲切熟悉的地方史史料在历史教学中证据意识培养方面具有不可替代的特殊功能。

在课堂教学与课外活动中,教师可以逐步引导学生,使其学会搜集地方史史料证据的途径与方法,鼓励学生通过图书馆、网络视频、维基百科、百度百科,特别是通过田野考察和口述采访等方式获取史料证据,使学生逐步树立史料证据多元化的意识,多视角地搜集各种证据[7],在实践中不断提高搜集历史证据的能力。

如在讲授人教版高中历史必修一第11课《太平天国运动》时,为了更加全面地介绍太平天国运动,引导学生对太平天国运动有更真实的认识和对教材的补充,笔者为学生相继提供了以下地方史史料:

材料一:(1853)请立即告诉我这次革命(太平天国)的情况,我对她所有的活动都极感兴趣。

——《珠海留学史》

材料二:(1854)愤懑之极,乃深恶满人之无状,而许太平天国之举动为正当。予既表同情于太平军,乃几欲起而为之响应。及后深思静虑,乃觉此举鲁莽,究非妥善之策。

——《容闳自传》

材料三:在天京逗留期间,容闳对太平天国有了比较深入的了解,深感太平天国不可能为他实现其强国梦……断言他们即使最后取得胜利,推翻了清王朝,也不过是“一姓之废兴,于国体及政治上,无重大改革之效果”“绝无革新之影响”,既不能解决中国社会的根本问题,也不能把中国引向一个光明的未来。

——《珠海留学史》

以上历史证据涉及容闳对太平天国的态度,可引导学生思考如下几个问题:按照史料的价值可分为第一手(原始)材料与二手材料(间接证据),上述材料分别属于哪一类?容闳何时对太平天国的态度和认识与教材一致?容闳对太平天国的态度和看法,后来发生了怎样的改变?为什么?由于年代的久远,当事人参与历史的程度有所不同,记载者的立场观点不同等。这些史料来源的差别往往会导致不同的记载和观点,应指导学生尽可能多地占有史料,尤其要重视一手材料的解读,并选取叙述较为客观公正的史料进行鉴别,才能正确使用史料。

随后,笔者进一步引导学生认识到:历史是一门重视证据的学科,只有真实的证据才能帮助我们进一步接近历史的真相。对于教科书的观点,我们可以通过历史证据进行了解,但也不必对教科书顶礼膜拜。在此过程中,学生逐渐认识到证据真实性的重要性以及树立起言必有证的意识。在教学中,不能为了理论而理论,更不能为了教科书而将教科书视为唯一真史。

(二)重视直观的地方史历史证据

培养学生历史证据意识的第二个有效策略是:重视搜集直观的地方历史证据。这里提到的直观的地方历史证据,包括历史文物、文化遗址和历史图形图像等,三者均是不可忽视的直观历史证据之一。尤其是历史图片图像,它是历史的沉淀,因而在历史教学中用“图像历史证据”就显得十分必要。“图像历史证据”具有直观的特点,它能激发学学习历史的兴趣,吸引学生的注意力,可以化无形的历史为有形,使学生身临其境,深受感染,把学生的思维快速转移到课堂上来,容易取得较好的教学效果。如笔者在讲授“十年文革”这一知识点时,把今天的梅溪牌坊图片与文革中被破坏的牌坊图片放在一起的时候,会让学生更加明白文革的野蛮无知,也会让学生更加珍惜今天保留下来的梅溪牌坊。又如,在讲述“改革开放”这一知识点时,笔者向学生展示改革开放前后珠海巨大差异的照片,让学生深受震撼,深刻感受到改革开放带给珠海、带给中国的变化。除了可以生动地佐证教材之外,“图像证据”还可以培养学生的观察和分析问题、解决问题的能力,通过观察图片中“有什么”到分析“说明了什么”再到“有什么启示”来培养学生的综合素养和证据意识。

纪录片产生于19世纪末,是伴随近代的电影艺术和摄影技术的问世而出现的,它以真实生活、真人真事为创作素材和创作对象,并予以艺术加工,其核心是历史真实,它可以把某一人或某一场景、某一活动定格下来,是实实在在的证据。随着科技的进步,文化的遍及,历史纪录片也越来越多,特别是为纪念抗战胜利七十周年、在珠海本土推出的珠海抗战材料纪录片《三灶1938》,为史学教育工作者和学生提供了一份珍贵的历史证据,这一地方史史料如果在“抗日战争”的教学中使用,可极大增强学生对抗日战争的直观感受。

(三)引导学生用“历史证据”证明自己的观点

培养学生历史证据意识的第三个有效策略是:鼓励学生多思考,通过对一些有争议事件进行评判,尝试用“历史证据”论证自己的观点。教师在进行教学设计时,可以就某一人物或事件提供不同的观点给学生,学生根据所掌握的证据材料进行整理、分析,进而形成自己的推演和结论。

例如,要证实一个历史事件的可信,证明一个观点的可靠,我们在论证上可以通过哪几个角度去寻找、组织、表达论据呢?笔者在讲授“日军的滔天罪行”这一知识点时,就尝试引导学生从正反两面,列举史料来剖析这一问题。笔者播放了《三灶1938》的视频,出示了三灶“万人坟”的历史遗迹照片,又展示了日军“亲善”中国百姓的图片和人本右翼分子否认罪行的言论,要求学生拿出证据来反驳日本右翼分子的言论。学生能够迅速想到三灶幸存者的证词、“万人坟”的照片作为证据。随后,笔者进一步引导学生:仅有上述证据说服力仍然不够,如果能够找到加害者一方的证据则更有说服力,如当时日本国内的新闻报导,参与侵华日军的回忆录等。另外,来自第三方的证据也是极具参考价值的,如时任南京安全区国际委员会主席的德国人拉贝将其见闻记述下来,即《拉贝日记》,曾任金陵大学教授的美国人贝德士给友人的信:劫掠、酷刑、屠杀、奸淫、放火、凡是可能想象的坏事情,日军进城后都毫无顾忌、毫无节制地一一实行。这些证据构成了一个证据链,使得日军在华暴行铁证如山,不容日本右翼分子否认。

通过引导学生运用口述、历史遗迹、图片和文献等不同类型的地方史史料,互为佐证,进一步了解不同地方史史料的价值及其证史信度。再以被害人的控诉为正面论证、加害者的自供为反面论证、第三者的旁证为侧面论证,三方内容彼此印证,较好地给学生示范了如何运用历史证据来证明或驳斥相应的历史观点。

(四)重视地方史史料证据的选用,引导学生树立多重证据意识

培养学生证据意识第四个有效策略是:引导学生从多方面挖掘丰富多样且可信的材料。众所周知,随着时间的流逝,历史事实也随着湮灭,无法再现,我们所能做的便是通过那些仅存的证据进行整理、分析、旁参互证,以此来窥得历史的本来面貌。

例如,在讲授必修一第13课《辛亥革命》时,为了更好地培养学生的多重证据意识,笔者引用了以下三则地方史证据材料,来说明当时人们对袁世凯“篡夺了辛亥革命胜利果实”的态度。

材料一:辛亥革命爆发后,躺在病床上的容闳对袁世凯等危险分子有清醒的认识,他连写五封信给国内友人,提醒他们不能屈服于大阴谋家袁世凯的压力。

材料二:1913年6月,袁世凯悍然对南方发动战争,苏曼殊痛心之极,挥笔写下《讨袁宣言》,在革命同志中广为传播。

材料三:唐绍仪和蔡元培等一道联名致电袁世凯请其辞职,电文说:且为公仆者受国民反对,例当引避,而以是非付诸后日。

——以上材料皆选自《珠海留学史》

以上三则证据,通过珠海名人对于袁世凯的态度和评价,全面的展示了辛亥革命前后,珠海名人对于袁世凯篡夺革命果实和独裁统治的不满。多重证据之间相互一致,充分反映了袁世凯的倒行逆施受到珠海名人和全国人民的反对。

(五)开展有地方特色的历史证据意识课外培养活动

培养学生证据意识第五个有效策略是:开展有地方特色的历史证据意识课外培养活动。在课堂教学之外,中学历史教学还有许多非常有成效的形式,这些统称为“课外活动”。历史课外活动的形式各式各样,这些活动对培养学生的证据意识是有所帮助的。

参观是历史课外活动的重要形式之一,它具体是指,在时间和资源允许的情况下,参观各种与历史教学有关的场所。一般情况下,应该根据课程进度,配合乡土史教学内容,就地、就近来进行。例如,在讲“鸦片战争”时,珠海的学生可以去参观淇澳岛的白石街[8],这会使他们对中国人民的抗英斗争有一个更直观的认识。参观的过程于学生和老师而言都是一个学习、提升的过程,也是一个通过课本知识和史料两相对比,进而培养证据意识的过程。

历史报告会是历史课外活动的另一种重要形式。结合中学历史学科教学的内容和进度,举办各种各样的报告会、座谈会、专题讲座,使学生对历史知识的认识有所加深,同时可对学生进行思想方面的教育。通常情况下,它是配合重大历史事件和重要历史人物的纪念活动来进行的。以“珠海名人与中国近代化”这一主题为例,可以说,它涵盖的信息量很大,历史教师可以指导学生从其中一个角度具体分析,不同的学生可以选取不同的人物和历史事件,如容闳,唐廷枢,唐绍仪,徐润……,但是不能够脱离这一主题。历史教师应该指导学生具体搜集和筛选资料,草拟报告提纲,合理引用文献资料,围绕选取的角度进行论述,初步形成报告发言稿。可以说,学生在准备发言稿的过程中,通过对史料的搜集、整理、分析来论证报告中的观点,在这一过程中,无时不渗透着对学生证据意识的培养。

(六)地方史史料培养学生历史证据意识时需要注意的问题

首先,做到论从史出,史论结合。培养证据意识的又一重要方面则体现为:在证据的选择和运用中应该做到“论从史出”,即结论的得出必须是通过对证据的严谨分析。这是培养历史证据意识至关重要的环节,它能够体现出师生对证据的重视程度以及运用证据的能力。

在平时教学过程中,我们往往会运用各种史料来分析历史,得出历史结论,让高中生能够达到论从史出。从教师的角度来看,关键是给出的史实与要得到的史论在因果关系上应该是直接、明确的。

其次,鼓励学生“质疑——求证”。历史课本知识多以史实、史论为主,呈现的往往是研究者得出的结论,其说法不一定完全正确。既然我们提倡一切以证据说话,“无证不立”,那就不能单纯地告诉学生“课本上告诉我们就是这样”,而不告诉他们为什么是“那样”,我们又是如何知道的。这种课堂教学中的“常态”,往往会抹杀学生探究历史的兴致。在教学中,对相关史实的质疑和结论的证明,会激发学生大胆提出问题,并寻找史料来支持自己的观点,这是培养学生证据意识的基本途径[9]。

将教科书观点与其他文献相结合,甚至相互质疑,既可增强历史的真实性和准确性,也有助于培养学生的证据意识、历史思辨和质疑。在历史教学中只要学生养成了言必有据的习惯,历史的证据意识自然而然就根深蒂固了。

三、如何衡量学生是否具有历史证据意识

应该如何衡量学生是否具有历史证据意识呢?在经过了有意识的培养之后,我们可以通过以下几个途径对学生的历史证据意识进行检测与评价。

第一,在课堂教学过程中,观察学生论述观点时是否做到有理有据,论从史出;不断提醒学生,在对某一个历史事件或者历史人物发表看法时,要说明自己的证据从何而来,而不是随意猜测与妄加判断。

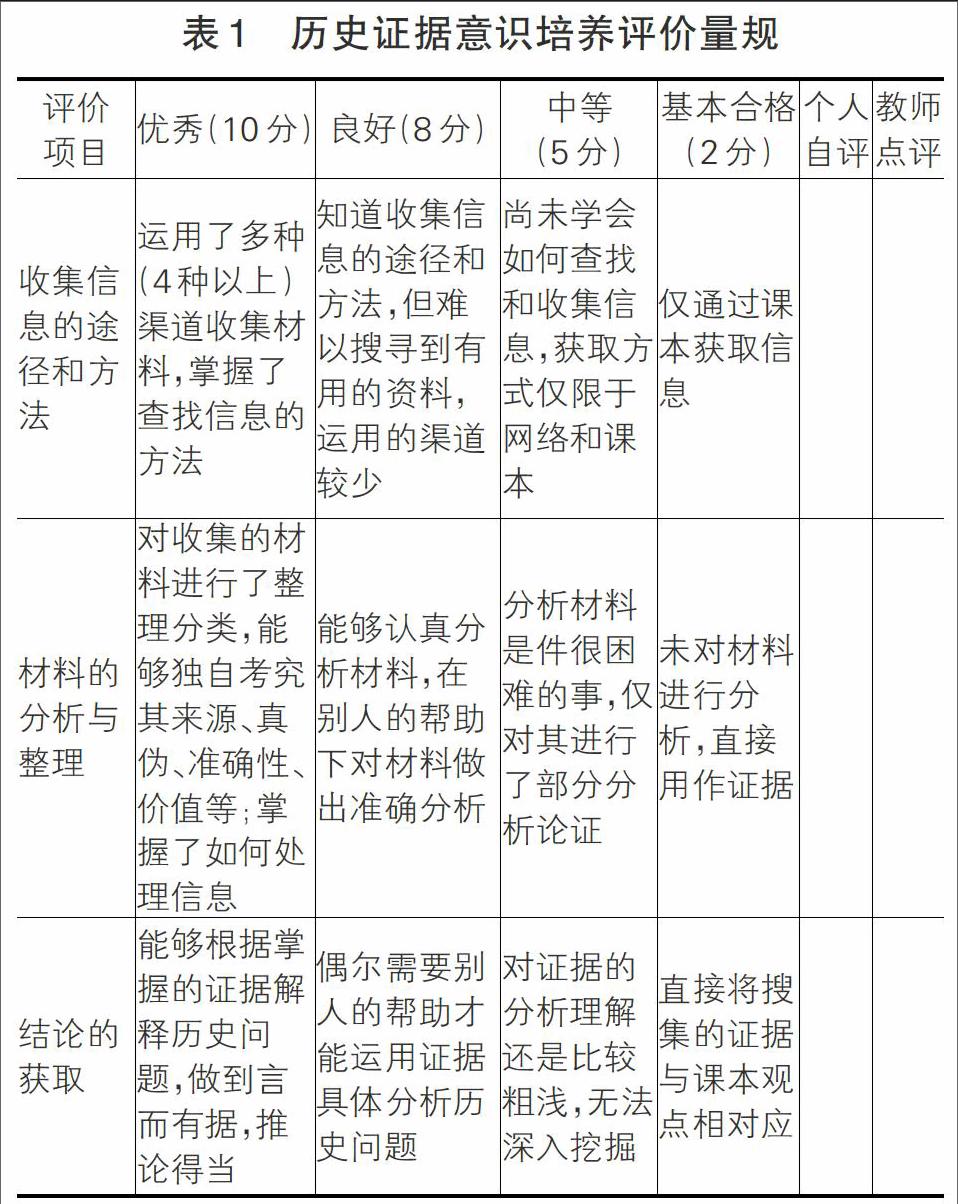

第二,通过历史活动课、研究性学习等,考查学生在参与过程中的行为,运用证据意识培养评价量规(见表1)进行考核。运用这种评价量规的好处在于,不仅可以对学生的证据意识掌握情况进行相对量化的统计,又可以显现出学生的不足与需要改进的地方。只是量规的设计一定要结合自己学生的特点与层次来定,没有放之四海而皆准的评价量规。

初中历史主要是教给学生历史是什么,而高中历史则是引导学生探究为什么会有这样的历史,理性探究是高中历史学习中的灵魂,所以,形成证据意识正是其中的关键环节。

从近几年高考情况看说,无论是原来的广东卷,还是现在的全国卷考试,都同样突出对史料运用能力的考查,同样重视学生的证据意识。运用地方史知识于教学中,既有助于增强学生的历史素养,也有利于应对高考对学生的考查,是基础的,也是必要的举措。

使用地方史史料培养学生的证据意识,使历史课具有了智慧课堂特点,要上一节既体现历史新课程的概念,又落实新课标要求的特色历史课,就一定要在史料运用、史料选取和史料分析上下功夫。任何一节历史课,都离不开史料教学这一重要环节,史料教学运用得好与坏,直接决定着历史课堂教学法的有效与无效。

在高中历史教学中重视历史证据意识的培养,应该成为高中历史教师的共识。笔者在学者研究的基础之上,结合自己的教学实践,探讨了如何培养高中学生的历史证据意识,同时也对历史证据意识的评价做出了初步的设想,但是仍然有不少尚待完善的地方,例如,将培养学生历史证据意识的方法与策略系统化、不断优化,以及评价如何更加合理化,这些都是需要进一步探究的问题。

[参 考 文 献]

[1]姚锦祥.从史前时期的课程内容谈历史教学中证据使用的方法[J].历史教学(中学版),2014(17).

[2]梁民愫.历史学、社会科学与历史证据:霍布斯鲍姆史学方法论思想述论[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2003(5).

[3]洪广信.高中历史证据意识教学实践研究[D],广西师范大学硕士论文,2011.

[4](英)科林伍德.历史的观念[M].北京:中国社会科学出版社,1986,P10.

[5]梁启超.中国历史研究法[M].北京:商务印书馆,1947,P54-55.

[6]陈寅恪.金明馆丛稿二编[M].北京:三联书店出版社,2001,P279-280.

[7]刘俊利.史实逻辑:走向通透史实的桥梁[J].历史教学(中学版),2015(7).

[8]白石街是淇澳人民于1833年用英国人的战败赔款修建的——这在中国近代史上是绝无仅有的,是以中华民族告胜的典范。

[9]韦新华.初中历史教学中证据意识的培养方法与途径[J].中学课程辅导(教师通讯),2014(12).

(责任编辑:李雪虹)