安丘市留山秀云观遗碑所见地方宗教信仰

2017-02-01裴一璞

裴一璞

(聊城大学运河学研究院,山东 聊城 252059)

2017年春,笔者在山东省安丘市留山秀云观遗址考察时,发现道观周围散落了众多清代及民国时期的遗碑,内容皆与道观及周边民众的宗教信仰有关。因留山位置较为偏僻,遗碑至今少人关注,更无相关的内容研究,故今不揣浅陋,将遗碑内容及反映的地方宗教信息考释如下,以就教于方家。

一、留山秀云观遗碑辑录

留山,原名刘山,位于安丘市西南25公里处,海拔441米。据《太平寰宇记》记载,东晋义熙元年(405),刘裕带兵北伐南燕,曾在此山驻军,刘山因以得名[1]。民众在刘山为刘裕塑像,建“刘山爷爷”庙加以祭祀,后讹传为“留山”。秀云观即是以刘裕为奉祀主神,供奉“留山爷爷”的道教寺观,这种道观目前在国内较为罕见。

秀云观位于留山顶端,现仅存墙基及部分围墙,其始建年代已不可考,仅能根据已有的文献资料对其历史沿革进行推断。根据《安丘县地名志》中的《李氏族谱》[2]记载,明朝洪武初年,秀云观的前身“刘裕庙”就已经存在,位于刘山下的西旧庙村。而刘正春先生记录的村民口述资料[3]则表明,元代秀云观(更名时间不详)香火旺盛,观址在明朝时由山下迁至山上。这正与万历《安丘县志》“(县西)四十里曰‘刘山’,高百十丈,峰峦九出。有桃源洞,洞内有石床。上多古祠,井泉旱祷之处碑字泐灭”[4]中的“上多古祠”记载暗合,说明最晚到元末明初,秀云观已经存在。据当地村民介绍,秀云观最后毁于抗日战争时期。

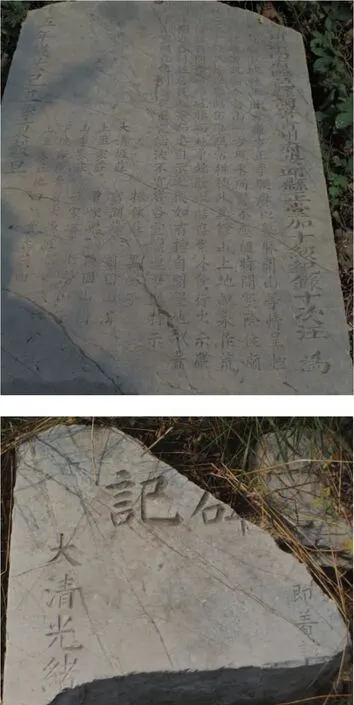

图一 清代《告示》碑及残缺碑角

笔者在秀云观遗址实地寻访到6块石碑,包括《告示碑》(原碑题已漫漶不知,根据内容将其称为《告示》碑)1块、《山灵庇佑》碑1块、《重修庙记》碑2块、《福缘善庆》碑2块。其中最有价值的当属《告示》碑及2块《重修庙记》碑。今将6块石碑的内容辑录如下:

1.《告示》碑

碑高1.55米,宽0.67米,厚0.18米,顶端断裂,破损较为严重,笔者在其附近寻到顶端碑角1块(图一)。碑名处可见“碑记”二字,缺字数目不详。碑体右侧竖写一列楷体大字,共34字,其中漫漶7字:“□□□□□□□隶州济南府临邑县调署青州府安邱县正堂加十级纪录十次汪为”。正文为楷体小字,共13列260字,其中漫漶17字:

□□□□筑。据西南乡下坡社、本庄孝廉方正李联赓以凿脉开山等情呈控,」□□□□县,当经批准,传断令,留山一方风水所系,不应随时开垦。除住庙」□□□□开种之地十余亩,藉作养赡,仍准照常耕种外,其余山上地亩永作荒」□(疑为“地”),□(疑为“他”)人概不得擅自开种,以维风脉而杜争端。除取结存案外,合行出示。严」□□□示仰留山附近各村庄居民人等知悉。自示之后,如有擅自开垦地亩者,」即着该管保地来县禀明,立传到案,从重究治,绝不宽贷,各宜禀遵毋违。特示:」采家庄、黑峪子、」大沟庄、窝涧庄、前固山沟、」上孟家庄、曹家峪、后固山沟、」山李家庄、石家峪、北涝山子。」下坡家廉堂质大沟地七亩六分,」上孟家庄地四亩,业主赎回。」

大清光绪十五年岁次己丑夏谷旦立

2.光绪《重修留山庙记》碑

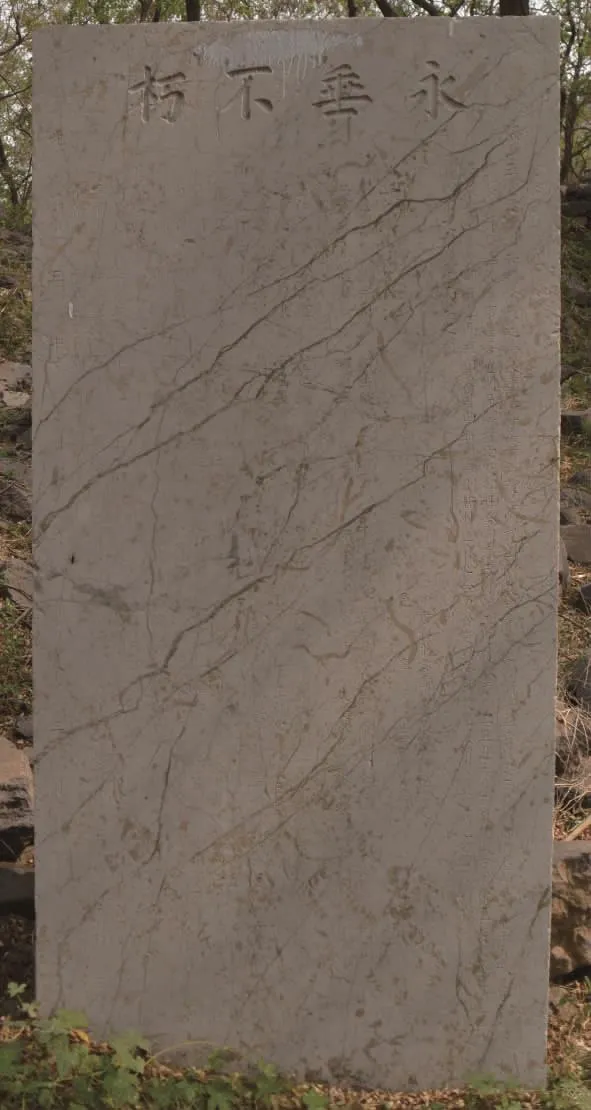

碑高1.74米,宽0.83米,厚0.22米。碑文楷体阴刻,正面上端刻“永垂不朽”(图二),背面上端刻“万善同归”。正文共8列206字:

重修留山庙记

留山三灵侯庙自昔捐修,迄今又历寒暑矣。前殿、后楼以及山门、鼓楼等处逐渐颓废。兹者民安而时和,留山忠和局村董壬寅秋九月在山公议修」葺,答神庥,垂久远,事甚善也。阖局筹赀助及邻社。癸卯春三月,鸠工庀材,诹吉动工,五月五日工竣,荒山古观轮奂一新。伏思此一举也,倡修者,」局众也;乐善者,邻好也;而经旬累月,曲折烦细,则皆村董齐心合力,奔走勤劳,殷殷恳恳,相与以有成也。是岂不可以志乎?庙前刊立片石,余不」获以不文辞,援笔而为之记。」中书科中书衔附贡生李联聪撰文,」邑庠生李联昌书丹。

正文后附录留山东、西、南、北四路各村庄董事的名单,共分16列,录119人,姓名及字数从略。其中,东路各村董事20人,西路各村董事32人,南路各村董事42人,北路各村董事25人。落款为“光绪三十年岁次甲辰三月谷旦立”。

3.民国《重修庙记》碑

图二 光绪《重修留山庙记》碑

碑高1.89米,宽0.71米,厚0.19米。碑文楷体阴刻,正面上端刻“万善同归”,背面上端刻“重修庙记”。正文共5列149字:

留山之巅,古有」王母殿,自昔捐修,迄今屡经寒暑,殿宇墙垣尽皆颓废。兹因民国甲子春三月,旱极太甚,有张家陡沟庄信女张门崔氏,共约」四方信女敬祈甘霖。祝祷之后,油然作云,沛然大雨。故信女不辞劳苦,告于四方,善男信女共捐资财,于乙丑春二月,鸠」工庀材,诹吉动工,至秋九月,工乃竣,殿宇内外,轮奂一新。伏思此举,实非易事,故勒石以志之。谨将资善人开列于左(人名略)。

文后附村庄及捐助者名单,共涉及56个村庄,如“后沟赵富荣捐钱3吊”“平原颜孙氏、孟徐氏共约钱11吊600文”等,名称及字数从略。落款为“大中华民国十九年六月吉旦立石”。从碑刻名单看,捐助者基本为留山各村庄的妇女。值得注意的是,在捐助倡议人名单的上方,刻有“领袖”字样。从“吊”“文”等货币单位看,当地在民国中期仍流通清代货币。

4.《福缘善庆》碑

共一大一小两块,为秀云观捐资碑。大《福缘善庆》碑,长1.72米,宽0.77米,厚0.21米。上端隶书“福缘善庆”,正文楷体阴刻,为留山附近各村庄的捐助者名单及捐钱数目,共22列,涉及63个村庄,村名及字数从略。其中,倡议此次捐助活动的20人姓名上方刻“领袖”字样。石碑末端刻“匠工:刘光舜、刘福成”。虽然碑文未交代刻碑时间,但从捐钱单位“文”“千”“吊”“洋壹圆”等分析,应为清末或民国前期。小《福缘善庆》碑,长1.07米,宽0.63米,厚0.17米,碑文楷体阴刻,上端刻“福缘善庆”,正文为留山附近各村庄女性捐助者名单,共28列,涉及“后固山、柳沟店、王家营、官前埠、解户、王家赤埠、花石涧、闫家庄、后山、簸箕掌”等10个村庄,落款为“大清光绪二十年二月初三日谷旦立”。

5.《山灵庇佑》碑

为秀云观捐资碑,高1.87米,宽0.76米,厚0.25米。碑文楷体阴刻,顶端刻“山灵庇佑”,正文为清代安丘县东、西、南、北四路乡长及村庄捐款名单,共20列,涉及86个村庄,包括东路23村、西路15村、南路18村、北路30村,名称及字数从略。碑刻落款为“匠工李明。同治四年岁次乙丑六月十三日立石”。

二、秀云观遗碑内容解读

从《告示》碑的内容看,这是一则光绪十五年(1889)安丘县衙禁止留山周边民众私自垦山的告示。安丘县衙采纳下坡社(今安丘市辉渠镇夏坡村)乡绅李联赓杜绝“凿脉开山”的请求,以维系留山风水、杜绝百姓争端为由禁止周边民众垦山,除秀云观道士可以耕种十余亩用于维持生计外,外人一概不得开垦,如有违犯将“从重究治,绝不宽贷”。碑中特别申饬留山周边的12个村庄,令其禁止开垦,已经开垦的田亩则由“业主赎回”,从而使留山永作荒地。碑文中透露了三点信息:一是官府承认乡绅具有对乡村事务的建议权。官府囿于对治下乡村具体事务的了解,对乡村事务的处理很大程度上要依赖有较大权威的乡绅完成。碑文中官府禁止民众私垦留山的决定,即是采纳了李联赓的建议。对擅自开垦者的惩治,也明显仰仗乡绅的信息提供:“即着该管保地来县禀明”。二是留山的土地垦殖成为秀云观的特权。只有秀云观的道士可以“维持生计”为借口进行开垦,而他们作为山上的唯一定居人口,其开垦田亩的活动缺乏有效监督。三是官府出于保护留山风水的目的,除住观道士允许私垦部分外,“其余山上地亩永作荒□”,可以推测留山的植被保护是十分完好的,这是研究留山自然环境变迁的珍贵资料。

通过光绪《重修留山庙记》碑可知,秀云观旧称“三灵侯”庙,所供奉的“刘山爷爷”被民众推崇为“三灵侯”。光绪时秀云观的建筑格局有“前殿、后楼以及山门、鼓楼等处”。其中,山门、殿宇等遗存保存较好,至今仍清晰可辨。从碑文看,石碑虽刻于光绪三十年(1904),但重修道观的时间却是光绪二十九年(1903))的春天。此次重修是由地方主事“村董”奔走倡议,“局众”和“邻好”集资,历时两个月,“荒山古观轮奂一新矣”。

由民国《重修庙记》碑可知,秀云观虽然供奉“三灵侯”,但主殿却称“王母殿”。这次重修的时间为民国十四年(1925)春,距光绪二十九年(1903)的修缮已过22年,道观早已“殿宇墙垣尽皆颓废”。重修工程历时7个月,至当年秋天竣工,“殿宇内外,轮奂一新”。石碑所立时间为民国十九年(1930),距道观竣工已5年之久。与光绪年重修不同的是,这次修建为信众自发募捐,捐资人员均为妇女。

通过秀云观碑刻可以发现,在当地宗教信仰中,地方主事和妇女是两大活跃角色。光绪《重修留山庙记》碑、《山灵庇佑》碑及大《福缘善庆》碑突出的是乡村主事的作用,而小《福缘善庆》碑和民国《重修庙记》碑则主要体现了妇女在地方宗教信仰活动中的重要性。

三、秀云观遗碑透露的地方宗教信息

1.秀云观的信仰范围广泛,形成以留山为中心的分布圈

秀云观虽处于留山山巅,位置偏僻,但从秀云观遗碑看,参与捐修的村庄较多。这些村庄主要集中在今安丘市中西部的凌河、大盛、辉渠山、柘山、官庄6镇,以及今昌乐县南部的红河镇,形成以安丘留山为圆心,向周边辐射的信仰圈(图三)。从碑文提及的村庄捐款名单看,距离留山最近的夏坡、黑峪子、曹家峪等村出现频率最高,为留山宗教信仰的核心区;其余参与捐款的村庄随着与留山距离的增加而出现频率渐次减少,表明距离留山越近,民众信仰的积极性越高。其中,信仰最积极的村庄均为今安丘市辉渠镇所辖,可以说留山信仰的核心区在辉渠镇,并依次向周边6镇形成圈层扩散。

2.清末民初为秀云观宗教信仰的高峰期之一

在秀云观的6块碑刻中,除大《福缘善庆》碑具体时间不明外,4块为清代,1块为民国,反映出清末民初尤其是晚清为留山宗教信仰的高峰期之一。清代碑刻中,时间最早为同治四年(1865),最晚为光绪三十年(1904),时间跨度近40年。在这期间,当地信众除积极捐钱襄助道观外,还有一次大规模重修。在信众眼中,修道观是“答神庥,垂久远,事甚善也”。这种信念一直延续到了民国时期,保证了当地宗教信仰的长盛不衰。另外,从信众在民国时期再次重修道观的举动看,当地对宗教的“灵验性”是毋庸置疑的。诚如民国《重修庙记》碑所记,“四方信女敬祈甘霖。祝祷之后,油然作云,沛然大雨”,通过营造秀云观的灵验气氛,宗教的信仰范围逐渐扩大,“故信女不辞劳苦,告于四方”。

3.乡绅在地方信仰中扮演着宗教事务领导者的角色

美国学者萧凤霞认为,乡绅作为集体资源的管理者,是联系国家与乡村社区的中介,“封建帝国对乡村的统治依赖于士绅承担的‘经纪人’的功能,国家承认了士绅在乡村的精英统治的合理性,把其纳入国家的统治网络内,通过士绅把权力延伸到乡村”[5]。安丘地方官府允许乡绅在留山信仰中以领导者的身份出现,看重的正是其国家与基层之间中介者与代理人的角色。在秀云观《告示》碑、《山灵庇佑》碑、大《福缘善庆》碑以及光绪《重修留山庙记》碑中,乡绅(包括孝廉、乡长、村董)在当地宗教事务中的权威地位皆有所体现。尤其在《告示》碑中,官府允许秀云观拥有垦殖留山部分土地的特权,应是其参考乡绅的呈控后,考虑到留山地方信仰情况的结果,体现出乡绅在地方宗教事务中的重要作用。而其他几块碑刻则表明乡绅是秀云观捐修活动的召集人,他们凭借自身的影响力在当地宗教事务中承担着领导者的角色。

图三 安丘市秀云观信仰圈

4.妇女在地方宗教信仰中扮演重要角色

秀云观遗碑的时间集中在晚清民初,在男权社会的时代背景下,妇女仍处于从属地位。但小《福缘善庆》碑、民国《重修庙记》碑皆通过记载妇女对秀云观捐修活动的积极参与,体现其在当地宗教信仰中扮演的重要角色,一定程度上可作为女性地位有所提升的风向标。民国《重修庙记》碑中更是把妇女捐修的倡议人也称为“领袖”,与乡绅地位相对应(在大《福缘善庆》碑中乡绅称“领袖”),体现了妇女在当地宗教活动中的重要影响力。因此,在研究秀云观宗教信仰的历史与现状时,妇女的参与也是一个极为重要的参考点。

综上所述,秀云观遗址虽然久已荒废,少人关注,但笔者通过对其遗碑内容的整理,发现其蕴含了丰富的地方宗教信息,为研究山东宗教史与民俗史提供了可借鉴的观察视角。遗碑不仅透露了安丘当地极为独特的以刘裕为主神的道教奉祀现象,还显露出清末民初时期地方社会群体参与宗教事务的过程以及他们所扮演的角色:地方乡绅凭借乡土权威的身份成为领导者;妇女通过对宗教公共活动(如捐修道观)的主动介入,逐渐提升了其社会地位和影响力,成为扩大宗教信仰范围的一股重要力量。

[1]乐史.太平寰宇记:卷 24 密州[M].北京:中华书局,2007:499.

[2]安丘县地名委员会办公室.安丘县地名志[M].安丘:安丘县印刷厂,1988:260.

[3]刘正春.神话连篇的道观:秀云观[EB/OL].(2007-01-28)[2017-12-08].http://blog.sina.com.cn//262127gc.

[4]马文炜,熊元.安丘县志:卷3 山水考第二[M].刻本.万历年间:223.

[5]萧凤霞.华南的代理人和受害者:乡村革命的协从[G]//刘东.中国学术:第五辑.北京:商务印书馆,2001:350.