担负历史使命守护乡村记忆

——常州新丰苑社区村史档案馆创建纪实

2017-01-24邱北海赵明霞

邱北海赵明霞

(1.常州市档案局;2.常州市新丰苑社区,江苏常州,213000)

担负历史使命守护乡村记忆

——常州新丰苑社区村史档案馆创建纪实

邱北海1赵明霞2

(1.常州市档案局;2.常州市新丰苑社区,江苏常州,213000)

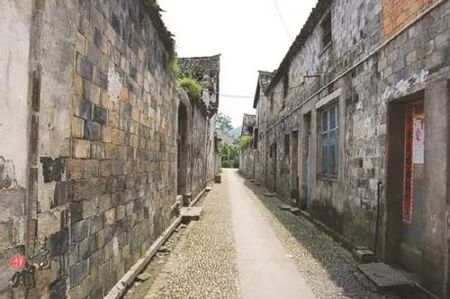

老新丰村村景

改革开放以来,伴随着城市化进程的不断发展,中国特别是中国农村现代化日新月异,人们在生活质量和生产方式上都发生了极大的改变,有了很大的进步和提高。然而,伴随着社会的发展,在社会上逐渐开始兴起了一股浓重的怀旧之风。近年来,常州市相继出现了一批保护农村历史文化的村史档案馆,如藏有传统工艺品、生活器物类、档案资料类等的牟家村村史档案馆。武进牟家村村史档案馆颇具特色的展品,吸引了一批又一批的观光者前来感受浓厚的农业风情,了解牟家村近50年来的农具发展史。这些场馆的出现,让人们有机会乘坐时光机器,“穿越”到遥远的过去,看到了那土生土长、朴实无华的村落历史,了解祖祖辈辈的生活状况,经历的沧桑岁月,留住那只属于我们自己的根。

一、成立村史文化研究协会

新丰苑社区位于常州市天宁区青龙街道横塘河西边,是一个撤村建居社区,地理位置优越、交通便利,小区总占地约25万平方米,常住人口2200余人,是青龙街道四大安置小区之一。该社区始建于2006年,在2011年逐步交付使用,主要集中安置了原青龙街道新丰村委的杨棋村、大陆家塘、陈家塘和小陆家塘,勤业村委的白家塘、谢家塘、毛家塘、黄米子村、小陈家塘和秦家塘等村的村民。在撤村建居、农村综合改革的进程中,原来的村庄、田地没了,不少记录着那个时代的珍贵的生产生活物品也随之消失在时间的洪流中。新丰苑社区有这样一群老人,为了保护和传承属于他们的村史文化,更好留住乡愁,自发成立了社区公益社会组织“和之源·村史文化研究协会”。

该组织成立最初,骨干成员为十多位老村民。他们中有的是原新丰、勤业两个行政村中工作时间较长的村干部,有的是两村村民中威信较大的长辈,有的是收藏村史文化实物、图文资料的爱好者。他们多已到花甲之年,在退休之后有较多的空闲时间。和之源·村史文化研究协会的建立丰富了他们的业余生活,他们也把村史文化研究协会当成新的事业来做,积极开展走访宗祠、拜访老人等各项活动。这些老人利用他们熟悉原村史文化,了解两行政村的发展历程的优势,深入挖掘和保护原村史文化,用他们的力量一点一滴地重塑村民的精神家园,让村民适应在高楼中的新生活时,仍记住过去住平房、下田干活时的生活习惯。同时社区居委会也高度重视这个社会组织的发展。社区领导班子带头将家中保留下来而具有历史价值的物品捐献出来。社区工作人员协助该组织按照规范和流程在民政局备案、注册,也为该组织的发展争取到日常活动的资金,同时扩大志愿者队伍,帮助老人们整理搜集来的实物和图文资料,跟着这些老人一起走访,并将老人们口口相传的历史典故、民间故事等用文字、声像等方式一点点记录下来。在这些老人的带动下,越来越多的村民也自发加入到这个队伍之中,支持并积极参加该组织举办的各项活动,如捐出家中保留下来的老物件、家庭老照片,如叙述祖辈流传下来的故事传说,如重新修缮、续写家庭族谱等,在社区里形成全民保护村史文化,寻找家园归属感的浓厚氛围。

二、搜集档案资料、掌故遗闻

和之源·村史文化研究协会的这些老人虽然大都是满头白发,五六十岁的年纪,精力跟不上,文化知识也不多,但他们正是怀着保护和传承村史文化的梦想坚持组织开展各项活动。有几位骨干成员不住在新丰苑社区,但无论刮风下雨还是严寒酷暑,他们也都尽力赶来参加。为了让村史档案馆的内容更为丰富,这些老人凭着一腔热情,一处一处地走访,两年下来,他们走访了30余处祠堂、博物馆、档案馆等地方,拜访了近300位了解原村史文化的老人,形成了4万多字的文稿,收集了近百件历史档案实物。

其中有一位骨干成员叫张林芳,受到了村民的一致称赞。小学文化的他,用最原始的方法,以脚丈量,手绘了原自然村杨棋村全图。方向、图例、不同颜色的线条……这张地图详细记录了从1958年至今,杨棋村及周边村落的历史沿革。这幅手绘地图成为新丰苑社区村史档案馆的镇馆之宝,也是一份值得珍藏、非常珍贵的村史档案资料。

张林芳老人退休前是生产队和工厂的老会计,几十年的会计工作让他养成了收集各种各样有纪念意义物品的习惯。他还细心地收集着生产队的账目、村民房屋数量、田亩大小、当时各种生活用品、菜的价格等情况。一张张承载着历史的纸都被他认真整理好。每翻一张,他都能说出那个时代发生的故事。而这些泛黄的纸也成为记录原村落历史的第一手资料。在工作之余,张师傅就根据这些资料画起了杨棋村地图。由于没有较大的纸张,起初他是在本子上画小地图,后来他慢慢地将小地图誊到大的纸张上,并用不同颜色的笔细心地绘制着各家各户乃至全村的变迁。他还在地图上记录下了全村解放、土地改革等大事记。这张近3米长的地图上总共记录了杨棋村81户362人,168间房屋、235亩田的情况。每户户主叫什么名字,每间房屋有多大,每亩田的分布,每条河流的走向……都清清楚楚地展现在地图上。张师傅常常指着地图和小辈们说起他年轻时经历的苦日子,眼圈泛红,感慨地说道:“感谢共产党,现在的生活太幸福了”。

而说起杨棋村的历史传说,这个年近耄耋的老人总是娓娓道来。他说:“住在杨棋村的都不姓杨,而多是张、屠等姓,兼章、刘、顾、唐、袁诸姓。这是因为明代此处河道密布,官粮船至黄米子村,从横塘河南来船只进横塘浜,北来船只进白连浜,为便于辨别,遂于一高地设旗为标识,渐成村落,称杨棋村,民间有‘杨棋村上不姓杨’一说。”他还说:“杨棋村三面环水,因地势低,旧时常患水灾,从前当地就有句老话说‘落到大雨,唐家坝头拍大头,杨棋村上哭哎哎(音)’。解放后,为了改变这个情况,全村人一起兴修水利,使杨棋村成为旱涝保收的鱼米之乡。”张师傅还指着地图上的“洗马沟梢”和“千金桥”,说起了明代本地一个大文豪陆简的故事。他说:“我们都知道这个陆解元,他当年在小陆家塘为其女儿建造了私家花园,为方便进出,在小横塘桥位置建造了一座桥梁‘千金桥’。而‘洗马沟梢’则是陆简每次从京城回乡之后,安排手下刷洗爱马的地方,是陆家塘东北角的横塘浜的一条支流。陆家塘主路口还建造过门楼,名为‘祥门’,旁边建有两个石墩,左为上马墩,右为下马墩。当年,陆简每次上京、回乡,必从祥门进出。前几年,陆家塘还没有拆迁时,村里婚丧嫁娶必从祥门进出。”这个口口相传流传下来的陆简也被村史文化研究协会的成员们挖掘出来。

三、结对共建助力村史馆建设

在搜集了大量实物和图文资料后,为了集中放置这些具有历史价值的珍贵资料,社区和协会的骨干成员都有了建立村史档案馆的念头。但大家都没有这方面的经验。怎样建立好村史档案馆,并且能够不同于其他村史档案馆,有新丰苑社区自己的特色,能吸引村民参观,以及寻求专业人士指导等一系列棘手问题都亟待解决。

为此,社区寻访了很多其他地方的村史档案馆,吸取如何选址、如何布置、如何宣传等建馆方面的经验。同时为了寻求更多专业人士的支持,社区还与共建单位常州开放大学、常州工学院的师生开展结对共建活动,共同筹建村史档案馆。社区、和之源·村史文化研究协会和师生们对搜集来的资料进行整理成册,并根据时间、村落等分类,还根据老人们口述的故事进行加工,绘成图画,让原有的资料形式更加多样。为了早一点建成村史档案馆,大家都加班加点,牺牲了很多休息时间。其中,常州开放大学董农美老师具有多年国学研究经验,为了研究地方名人陆简,亲自前往档案馆、图书馆等单位翻阅了大量资料,对陆简留下来的文稿进行翻译,并根据村民口述的故事,将陆简的家庭、求学之路、为官情况等一一整理出来。经过多个不眠之夜,这个被遗忘的少负才气、志行清峻、学识渊博的明代文学家、书法家陆简才重新被记起。他一生不平凡的故事和他仅存的文稿《龙皋文集》也因为村史文化研究协会挖掘才重新被后辈子孙所认识。而挖掘陆简的项目只是该组织和共建单位共建项目之一,就这样,在大家的共同努力下,村史档案馆的建立方案形成了。

四、村史档案馆——社区居民的精神家园

村史档案馆的建立方案形成之后,新丰苑社区认真考察市场,了解常州市各家设计公司。协会在多次召开会议商讨之后,最终选择了一家中式风格,且设计经验丰富的设计公司。村史档案馆也在大家的期待中正式开工了。村史馆又称“和文化园”。进入村史档案馆,就好像来到了江南的小村落,青砖古巷,老屋旧物,每一张图片、每一个文字都藏着说不完的故事。整个村史档案馆共分为四个区域,分别是和之渊源、和韵悠长、和贤陆简、和耀新丰。和之渊源区域主要展示了村史档案馆成立的目的、成员组成等情况。还用“和”字演变、和圣柳下惠的故事等,具体阐述了社区“和文化”的来源。和韵悠长区域则主要以老照片加文字的形式展示了原各个自然村的村史传说,原各行政村的发展历程和原村委的民风民俗。和贤陆简区域则用灯箱的形式集中展示了陆简的肖像图、故事和留下的文稿等资料。和耀新丰则从过去回到了现在,展示了如今社区的情况。

村史档案馆建成之后,社区和村史文化研究协会的成员定期组织原村民特别是青少年来此参观。虽然村落拆迁了,但通过参观这个馆,他们还能“穿越”到过去,了解原来村落的样子和生活状况。同时社区还在平时文体活动中穿插村史文化的知识竞赛,让村史文化渗入到社区的各项活动之中。为了扩大村史档案馆的影响,社区还组织常工院的师生们,定期出版社区报《新丰人家》。在每期《新丰人家》报纸上特别设置了文化版,开设了“和风习习”“村落记忆”“国学课堂”等栏目,将村史档案馆的展品和图文资料都通过报纸的形式,向居民特别是学习、工作繁忙不能来参观的年轻人宣传村史文化。与此同时,社区还开设“和之魂·系列国学讲堂”,邀请参与建立档案馆的常州开放大学的老师来社区,特设《新丰“和贤”——明代乡贤、学者陆简的故事》《龙城乡情——常州历史文化概览》《寻访常州先人的足迹——常州名人故事系列之一》等主题,通过通俗易懂的语言、PPT展示、互动游戏等方式,更进一步为居民讲述本地名人和历史。

新丰苑社区村史档案馆不仅仅是抢救性地保护拆迁过程中遗失村史文化的阵地,也是今后社区代代传承村史文化的精神家园。和之源·村史文化研究协会、社区报《新丰人家》、和之魂·系列国学讲堂,这都让社区居民有机会做一个时光旅行者,“穿越”到过去,探寻原村落的前尘往事。时间不等人,如果没有这些人的努力,很多珍贵的村史文化恐怕都会随着老人们的离开而渐渐消失。如今,新丰苑社区这小小的村史档案馆和小区道路上的路名牌、景观石成为了维系村民乡情的纽带。

我们每一个人都有责任挖掘和保护原来的村史文化,让村史档案一代代延续和传承下去。每一个参与建立村史档案馆的人都有着共同的梦想,希望通过自己的努力,唤醒人们,走出钢筋水泥筑成的模式化的楼房,暂时告别现代化,走进这些灯光昏暗的村史档案馆中,让时光慢下来,仔细抹去历史的尘埃,感受漫漫岁月中那些普通却又珍贵的物品、照片……愿我们偶尔还能记起曾经,我们的祖祖辈辈过着“我爱躬耕乐,生涯百亩田。晓翻溪上雨,夕破垄头烟。禾黍青山外,桑林绿水边。官租输已毕,斗酒醉残年。”(陆简《耕乐》)的生活,在一片恬静中舒展双臂,尽情呼吸带有泥土香味的空气,徜徉在水墨乡村!