2005—2015年我国档案记忆研究主题分布格局

——基于档案学八种核刊数据的计量分析

2017-01-24贾聪聪

贾聪聪

(武汉大学信息管理学院,湖北武汉,430072)

2005—2015年我国档案记忆研究主题分布格局

——基于档案学八种核刊数据的计量分析

贾聪聪

(武汉大学信息管理学院,湖北武汉,430072)

档案记忆(集体记忆、社会记忆、数字记忆等)的建构和传承对整合档案资源、推动档案工作、促进档案事业发展具有重大意义。文章综合运用文献调研法、文献计量法、社会网络分析法(NetDraw软件),总结出目前我国档案记忆研究主要围绕档案、社会记忆、档案记忆观、城乡记忆工程、数字记忆五个领域开展,并对作为档案记忆研究的新动向——数字记忆的建构提出发展策略。

档案 档案记忆 数字记忆 文献计量

1992年,随着联合国教科文组织启动“世界记忆工程”文献遗产保护项目,“记忆”一词逐渐走入档案学者视野。2004年,第十五届国际档案大会在维也纳召开,以“档案、记忆与知识”为主题,讨论了档案作为人类记忆库的重要社会功能,提出“档案看成文件库的传统看法正在被记忆库的认识所取代”[1]。2015年10月,中国人民大学举办以“数字记忆:构建、认同与传承”为主题的数字记忆国际论坛,引起广大学者对档案记忆、数字记忆等相关主题的广泛关注。由此可见,档案作为承载和传承社会记忆的重要载体,是人类社会文化的继承和延续,是对经典历史记忆的见证和重温。本文通过梳理档案记忆的研究情况,旨在明确档案记忆的研究热点和趋势,为今后相关研究提供参考和借鉴。

1 文献分布统计分析

笔者以中国知网为数据源,以《档案学通讯》《档案学研究》《中国档案》《北京档案》《档案管理》《浙江档案》《档案与建设》《山西档案》(2014版北大核心)共八种核心期刊为检索对象,主题=“档案记忆”OR“集体记忆”OR“历史记忆”OR“社会记忆”OR“数字记忆”OR“记忆工程”,在全文数据库中进行主题检索(检索时间为2016年7月5日),共得到相关文献482篇,剔除重复、不相关文献和通讯类、新闻报道类学术性不强的文章,共得到有效文献384篇。

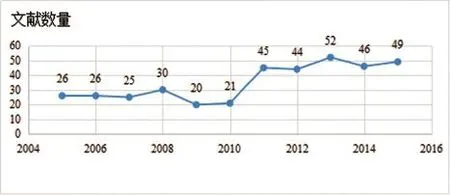

1.1 年度与期刊分布分析

一定时期内论文发表的数量可以有效评估该学科在某一阶段的发展状况和研究水平,期刊分布情况利于分析该领域重要文献来源,便于学者了解其研究进展。2005—2015年我国档案记忆研究主题有效论文的年度分布和变化趋势如图1所示,八种核刊刊文数量及其百分比如表1所示。

由图1可知,11年间我国档案记忆主题论文的年均产出量约为35篇,总体呈现波动上升趋势,档案学者对记忆主题的研究热度持续增加。以2010年为分界点,2010年及以前,期刊平均发文量均在31篇以下,关注度变化较平缓;2011年及以后,期刊平均发文量已超过2005—2010年间平均发文量的47.73%。刊文量排名前三的期刊为《档案学通讯》《档案管理》《中国档案》,所占百分比共计50.25%,约占全部刊文数量的1/2,这与期刊影响力、载文量、收文偏好等密切相关。

图1 我国档案记忆研究文献年度分布

表1 我国档案记忆研究期刊分布

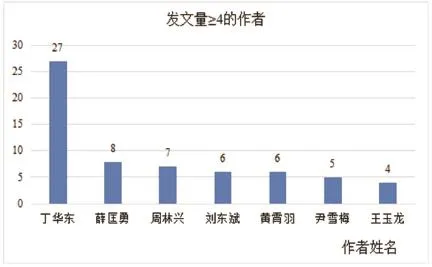

图2 我国档案记忆研究领域发文量≥4的高产核心作者

1.2 发文作者分析

发文作者情况与学科研究进展密切相关,对其进行分析可以揭示研究人员的研究偏好和研究水平。据统计,384篇论文共有385位作者(包含第二作者、第三作者等),每人平均发表约1篇文章。根据普赖斯定律可知,核心作者中最低产作者的发文量M与发文最多的作者发文量Nmax之间的关系为:M=0.749×,由统计可得Nmax=27,故 M≈3.89,因 此 ,在2005—2015年间,我国档案记忆研究领域的高产核心作者为发文量≥4的作者。

图2列出了我国档案记忆研究领域发文量≥4的高产核心作者,其中,丁华东以27篇(一作发文总量)论文的高产量排在首位,他是上海大学档案与国家记忆科研项目负责人,为档案记忆研究作出了重大贡献。但总体来看,从事档案记忆研究的高产作者并不多,有关档案记忆主题的研究深度、力度有待加强。

1.3 高频被引论文分析

论文被引次数的多少是衡量其学术影响力大小、论文质量高低的重要参考标准,通常认为论文被引频次越高,论文影响力越大,论文质量越高。在本次检索中,共有25篇论文的被引频次达到20次及以上,表2按照论文被引次数高低列出了排名前十的论文被引情况。

如表2所示,冯惠玲于2012年发表在《档案学通讯》的《档案记忆观、资源观与“中国记忆”数字资源建设》一文被引次数高达81次,说明该篇文章在国内档案记忆研究领域的学术水平、影响力较高。高频被引论文一定程度上表明目前我国档案记忆研究领域的学术动态和研究动向,为相关学者的研究提供思路和方向。

2 档案记忆研究主题分析

为进一步明确我国档案记忆的研究主题分布,笔者借助NetDraw分析工具,通过关键词(词频≥5)统计,绘制出档案记忆研究主题的知识图谱,节点大小代表关键词的中心度和重要程度,节点间连线的粗细代表关键词之间的关联程度,如图3所示。

由图3可知,节点最大的关键词为社会记忆,其次分别是档案信息、档案文化、档案事业、档案工作等;关键词之间联系较为密切的有档案与记忆、社会记忆与档案记忆、城市记忆工程与档案记忆观、档案工作与档案观、综合档案馆与馆藏档案等。通过对档案记忆研究领域高频被引论文主题、关键词、知识图谱等进行全面考量,目前我国档案记忆研究主题主要围绕档案、社会记忆、档案记忆观、城乡记忆工程、数字记忆五个领域开展。

2.1 档案建构和传承社会记忆

档案是建构和承载社会记忆的重要物质载体,具有社会记忆的属性和功能;档案馆是社会记忆的储存库和知识管理库;档案工作者在建构和传承社会记忆过程中起着不可替代的作用。档案对社会记忆的建构功能可以从档案、档案馆和档案工作者三个视角进行分析。

从档案视角来讲,档案是建构、重塑和传承社会记忆的主体,王辉等将档案文化的维系之道比喻为“立魂”“守魂”和“扬魂”[2];丁华东等以徽州历史档案为分析对象,从社会记忆的触发、传承、证实与补正、形象展示和选择张扬五个方面对档案的社会记忆建构功能进行阐述[3]。从档案馆视角来讲,档案馆是保存记忆的宫殿[4],苏君华等站在公共档案馆的角度,提出应保存平民档案,反映完整的社会记忆[5];蒋冠认为档案馆应充分发挥对社会记忆的搭桥、引导和控制功能[6]。从档案工作者视角来讲,档案工作者是社会记忆的重要参与者,薛真真从权力的制约以及档案工作者的主观性等方面阐述了档案在建构社会记忆过程中的局限性[7]。

档案不等同于社会记忆,档案是有选择的特定记忆,是经过档案工作者主观性档案鉴定后留存的、受权力制约的社会记忆。因此,为留存完整社会记忆,应注重收集平民档案、个人档案、口述档案等,使档案真正成为保存集体记忆的储存器;档案馆应充分发挥“记忆宫殿”作用,唤醒和培养社会记忆,传承和发扬人类文明;档案工作者要注意审视自身在档案记忆建构中的选择行为,为国家和社会留存真实完整的时代记忆。

表2 我国档案记忆高频被引论文

2.2 社会记忆推动档案工作

档案真实记载并反映某地区、机构、组织或个人在特定时期的历史发展原貌,具有社会记忆属性和社会记忆建构功能。同样,社会记忆对档案工作具有能动的反作用,完整真实的社会记忆推动档案工作顺利开展。

社会记忆贯穿档案工作的各个环节。针对档案收集工作,谢文群通过社会记忆层次理论提出“体制外档案资源”收集缺失问题[8]。针对档案利用工作,丁华东认为档案文献编纂活动既是社会记忆构建的过程,又是社会记忆构建的结果[9]。针对档案信息资源开发,马英杰从社会记忆视角分“合作”“尺度”“传播”三方面阐述档案的开发思路[10]。针对档案保护工作,张艳欣提出健全声像档案管理制度和保护技术,构建系统完整的社会记忆[11]。

在历史演变过程中,由于利益、权力、背景等因素的影响,社会记忆往往被有选择地重塑,使得某些记忆被保存和发扬,某些记忆被压抑和遗忘。换言之,档案的收集、整理、鉴定、保管等工作环节对社会记忆的留存具有重大影响作用,因此,除了档案工作者在档案工作中客观、公正地处理每份档案外,还要提高社会公众参与度,丰富和完善社会记忆。

2.3 档案记忆观促进档案事业发展

1992年,联合国教科文组织发起“世界记忆工程”,旨在保护文献遗产,提高人们对文献遗产保护重要性的认识,档案记忆观伴随着“世界记忆工程”的实施、社会记忆理论的发展成熟应运而生,档案常与社会、国家、民族、家庭的历史记忆联结起来,强调档案是一种社会记忆(或历史、集体记忆)[12]。

从档案记忆观自身来讲,丁华东从载体、客化、建构、控制四方面阐述档案与社会记忆的关系[13];薛匡勇从档案记忆观定义着手,认为档案记忆观是指人们对作为社会各项实践活动的原始记录的档案在构建人类社会记忆方面所具有的功能和价值的基本认识[14]。从档案资源建设来讲,杨安莲提出构筑社会记忆为根本任务的档案工作理念和档案资源体系[15];冯惠玲认为应加强档案数字资源建设,构建“中国记忆”大型数字资源库[16]。从技术发展角度来讲,赵爱国站在影像技术发展视角,提出树立影像档案记忆观,应对影像时代带来的挑战[17]。

档案是建构集体记忆、社会记忆乃至时代记忆不可或缺的重要物质基础;档案馆作为建构档案记忆的资源库、记忆库,应自觉主动树立档案记忆观,不断强化档案工作、档案事业与社会记忆的关系,寻找档案记忆的民族认同感;档案工作者找准自身在档案事业发展中的定位,发挥对档案记忆建构和传承的推动作用。

图3 我国档案记忆研究主题关键词知识图谱

2.4 城乡记忆工程整合档案资源

城市记忆反映一个地区的历史发展脉络,其承载物具有重要的保存价值。城市记忆的范围既包括城市面貌、经济发展、社会生活,也包括非物质文化遗产;记录形式有文字、口述、照相、典型物件收藏等[18]。保存和传承珍贵城乡记忆,增强公民认同感,是城乡记忆工程开展的重要意义。

城乡记忆工程的开展有利于整合城乡记忆档案资源,构建城乡记忆开发和利用体系。2002年,青岛市档案部门开始实施“城市记忆工程”,计划建立起一个全面反映青岛记忆的档案信息数据库[19]。2004年,武汉市启动“城市记忆工程”,保护有价值的历史建筑和街区,留住城市记忆[20]。随后,广州、上海、杭州等地相继开展“城市记忆工程”,完整记录和追寻城市发展的历史轨迹。2012年,浙江省档案局开展以乡村记忆为主题的“乡村记忆工程”,对“浙江记忆”的保护与留存起到了极大的推动作用[21]。

城乡记忆工程作为档案部门建构和传承社会记忆的重点工程,它的启动和实施标志着档案事业迈入新的发展道路。每座城市在自身发展过程中,都保留着独特的记忆印记,但随着城市化进程不断推进,旧城区和乡村的记忆逐渐淡去,保护和留存城市记忆是我们义不容辞的责任和义务。城市记忆工程作为一项持续性的系统工程,需要政府、规划局、国土局、文化局、档案馆等多方的共同努力,为城乡建设留存完整记忆。

2.5 数字记忆:档案记忆研究的新动向

大数据时代,产生了海量的电子文件、网络信息、数字信息等,成为社会记忆不可或缺的重要组成部分。因此,如何长久保存和利用电子文件、网络信息等,成为留存和传承数字记忆的重要课题,深刻影响着社会记忆的完整性和真实性。

电子文件和网络信息的安全保管、数字档案馆的建设推动数字记忆工程的全面发挥。针对数字记忆长期保存手段来讲,薛四新明确将数字档案馆的建设作为数字记忆工程的重要内容[22];冯占江提出发挥档案部门在数字遗产保护中的积极作用,维护其完整性[23]。针对数字记忆建构机制来讲,赵生辉等提出构建基于档案馆、图书馆和博物馆数字化协作机制的社会记忆资源跨机构聚合的战略框架模型[24]。针对档案记忆发展历程来讲,杨智勇将档案社会记忆演变分为原始记忆、统治记忆、文史记忆、形象记忆、共享记忆、完整记忆和智慧记忆[25];冯惠玲认为网络时代要建设大众的、精彩的、充满“博爱与温情”的数字记忆[26]。

为电子文件、网络信息等建构保管机制,可以延长档案记忆保存期限,拓宽档案记忆延展内容。然而,由于电子文件、网络信息的特殊性,其社会记忆建构机制的制定是否有别于实体档案,如何以发展的眼光看待档案记忆,以及采用何种标准确定其建档要求,有待进一步考察。

3 启示与思考

通过文献调研发现,档案学者对数字记忆的研究成果较少,数字记忆作为档案记忆发展的新动向,为档案学、档案事业提供新的发展空间和机遇。因此,可以从以下三个方面加强数字记忆研究力度:

(1)增强档案记忆观建构意识,强化数字资源建设

一方面,针对档案工作者和档案馆来讲,应增强档案记忆建构意识,明确档案记忆对历史原貌再现、档案文化传承的重要意义。另一方面,数字档案资源是数字记忆建构的重要物质基础,如何整合档案资源确保珍贵档案文件得到有效保护和广泛传播,是摆在档案部门面前的一项全新课题[27],因此,要加强数字档案资源整合与建设,发挥档案记忆对档案资源建设、档案事业发展的重要指导作用。

(2)加强数字记忆探索,构建系统研究体系

当前有关数字记忆的理论研究和实践发展依然处于探索阶段,尚未形成系统研究框架。电子文件网络信息在数量、内容和结构上不断变更,时刻面临着丢失或损坏的危险,给数字记忆留存、传承带来极大挑战,如何有效保证电子文件、网络信息等的真实性、完整性、可读性,成为档案学者重点关注的问题。此外,海量数字信息分散分布,需要通过构建系统研究体系,以期达到对数字档案信息长期存取的目的。

(3)顺应时代发展要求,关注国外档案记忆

“互联网+”时代的到来,势必对数字记忆的发展和研究带来新的机遇和挑战,档案界应顺应时代发展要求,在“网络强档”和“档案强国”的思想指导下,找准定位,抓住机遇,大力开展数字记忆理论探索和实践研究。此外,针对数字档案信息长期保存项目,我们应该适当借鉴国外有关数字记忆研究的优秀案例,并结合本国国情和工作发展现状开展相关实践。数字记忆建构工作作为一项宏观系统的长期建设目标,其发展道路任重而道远。

[1][12][13]丁华东.档案记忆观的兴起及其理论影响[J].档案管理,2009(1):16-18.

[2]王辉,王磊.维系“档案魂”——社会记忆·文化权利[J].山西档案,2008(6):12.

[3]丁华东,倪代川.论档案的社会记忆建构功能——以徽州历史档案为分析对象[J].档案管理,2010(4):10.

[4]丁华东.社会记忆与档案学研究的拓展[J].中国档案,2006(9):32.

[5]苏君华,周林.《集结号》、社会记忆与我们的责任——公共档案馆保存平民档案的意义与策略[J].山西档案,2008(4):14.

[6]蒋冠.社会记忆理论视角下综合档案馆发展探析[J].档案管理,2010(3):14.

[7]薛真真.档案与社会记忆构建[J].档案管理,2006(2):35-36.

[8]谢文群.社会记忆视角下的档案收集探析[J].山西档案,2014(3):99.

[9]丁华东.社会记忆建构:档案文献编纂社会功能的新阐释[J].北京档案,2008(4):39-40.

[10]马英杰.从社会记忆的角度研究历史档案及其开发问题——以民国成都市房地档案为例[J].档案学通讯,2013(1):38.

[11]张艳欣.社会记忆视角下的声像档案保护研究[J].北京档案,2013(12):15.

[14]薛匡勇.现代档案观研究[J].档案学通讯,2006(2):17-18.

[15]杨安莲.档案工作的新发展——谈社会记忆观[J].档案与建设,2013(6):8.

[16]冯惠玲.档案记忆观、资源观与“中国记忆”数字资源建设[J].档案学通讯, 2012(3):4.

[17]赵爱国,刘磊.从“没有记忆的镜子”看档案记忆观[J].档案学通讯,2014(1):4.

[18]青岛新闻网.记录历史关注民生共同构建青岛城市记忆[EB/OL].[2016-4-6].http://minsheng.qingdaonews.com/content/2015-04/08/content_11000537.htm.

[19][21]徐丽萍.“社会记忆工程”档案文献资源整合研究[J].浙江档案,2015(1):18.

[20]荆楚网.武汉启动“城市记忆工程”留下城市每个细节[EB/OL].[2016-4-6]. http://www.cnhubei.com/.

[22]薛四新.档案信息化与档案管理变革:数字记忆之思考[M].北京:机械工业出版社,2008.

[23]冯占江.互联网视阈下的数字遗产保护——“一个档案工作者应是首先想到未来的人”[J].档案学研究,2013(4):81.

[24]赵生辉,朱学芳.数字社会记忆资源跨机构聚合机制研究[J].档案学研究,2014(2):34.

[25]杨智勇.由原始记忆走向智慧记忆——论档案记忆功能的历史演变及其未来趋势[J].档案学通讯,2014(5):14-17.

[26][27]张雪威,王雪莲.2015数字记忆国际论坛暨第六届中国电子文件管理论坛在京盛大召开[J].北京档案,2015(11):12.

贾聪聪,女,武汉大学信息管理学院档案学专业硕士研究生,研究方向为数字档案与现代技术。

Distribution Patterns of Research on Archival Memory’s Topics from 2005 to 2015——Based on the Bibliometrical Analysis of Eight Kinds of Nuclear Journals in Archive Area

Jia Congcong

(School of Information Management of Wuhan University,Wuhan,Hubei,430072)

The construction and inheritance of archival memory(collective memory,social memory,digital memory,etc.)are of great significance for the integration of archives resources, promoting the archives work and the development of archives.Through the integrated use of the literature research method,bibliometric and social network analysis(NetDraw software),it summarizes the subject in the research of archival memory in China mainly focus on archives,social memory,archival memory view,urban memory project,digital memory five areas.It proposes development strategies of digital memory which is seen as the new trend in the development of archival memory.

Archive;ArchivalMemory;DigitalMemory;Bibliometric

G270