蛇噬蛙纹饰器物分析

2017-01-18魏泽华

魏泽华

蛇噬蛙纹饰器物分析

魏泽华

器物纹饰中有一种非常有趣的题材,即蛇噬蛙。蛇噬蛙纹饰是北方系青铜器搏噬纹的一种,出现在辽西至晋中一带,时间从新石器时代延续至战国,是这一区域极其富有特色的纹饰。蛇噬蛙纹饰和其他的搏噬纹饰在北方地区盛行,体现了北方游牧民族的勇猛尚武之风。中原地区搏噬纹饰的缺失和对动物搏噬的否定性定义,是由于农耕民族文化与游牧民族文化之间的差异造成的。

蛇噬蛙纹饰;游牧民族;尚武之风;文化差异

蛇噬蛙是噬咬类纹饰题材的一种,主要出现在我国北方青铜时代的铜饰牌上,常见题材有虎噬羊、虎噬鹿、虎噬牛、狼噬羊、狼噬鹿、鹰噬鹿,多是肉食动物捕猎草食动物。造型类似的动物组合题材不只是噬咬,还有相斗,如虎猪斗、龙虎斗,组成噬咬相斗纹饰的动物还有螭龙、熊、鹰、猪、牛、驴、马、骆驼、兔等,*田广金、郭素新:《鄂尔多斯式青铜青铜器》,文物出版社,1986年,第174页。文中称“动物咬斗形”。有学者建议总称为“斗兽搏噬纹饰”,并称之为“北方动物纹饰牌最具特色的艺术”。*杜正胜:《动物纹饰与中国古代北方民族之考察》,《内蒙古文物考古》1993年1、2期合刊。郑绍宗《略论中国北部长城地带发现的动物纹青铜饰牌》(《文物春秋》1991年第4期)和乌恩《我国北方古代动物纹饰》(《考古学报》1981年第1期)对搏噬纹饰也有介绍。本文重点探讨蛇噬蛙纹饰器物。

一、蛇噬蛙纹饰的器物

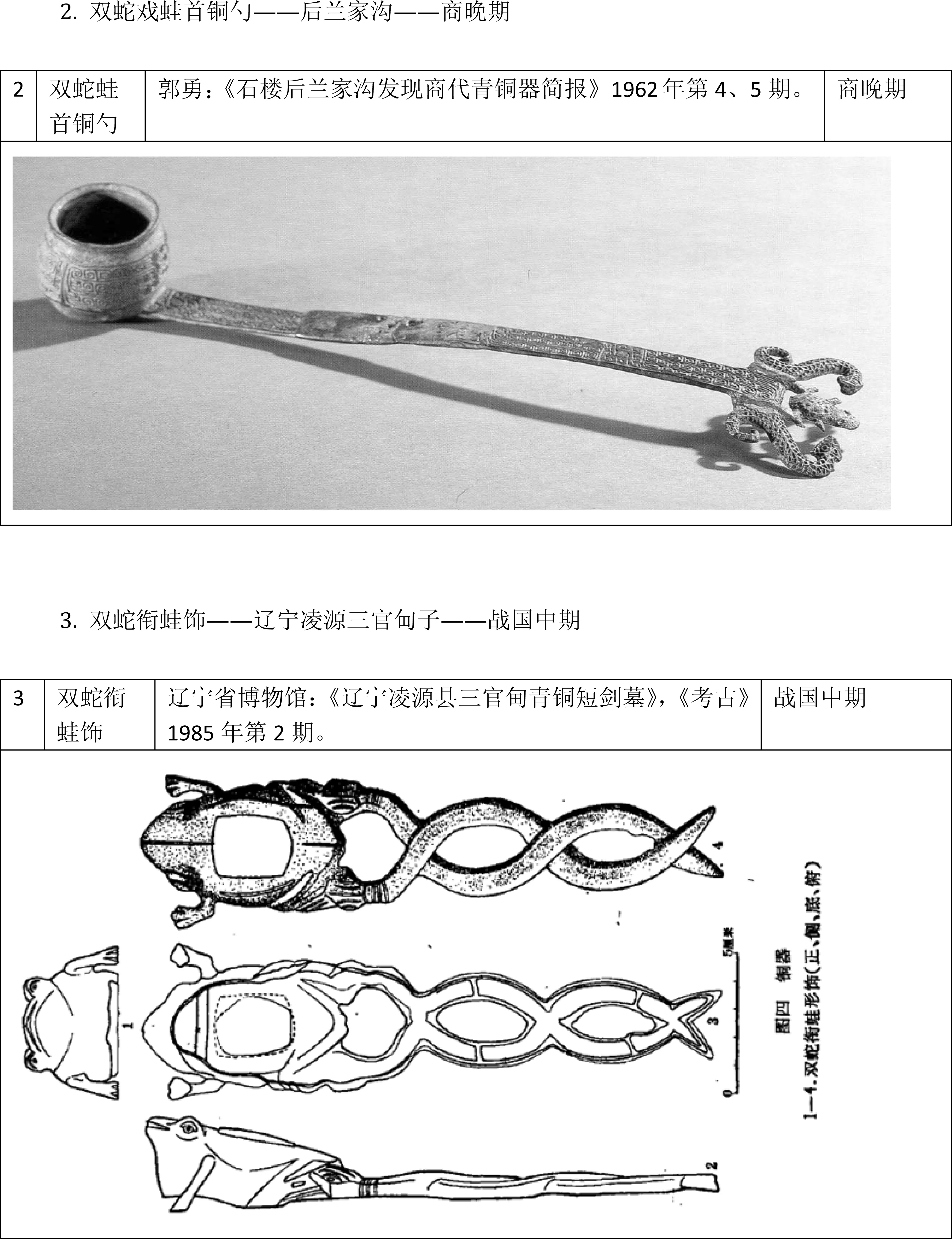

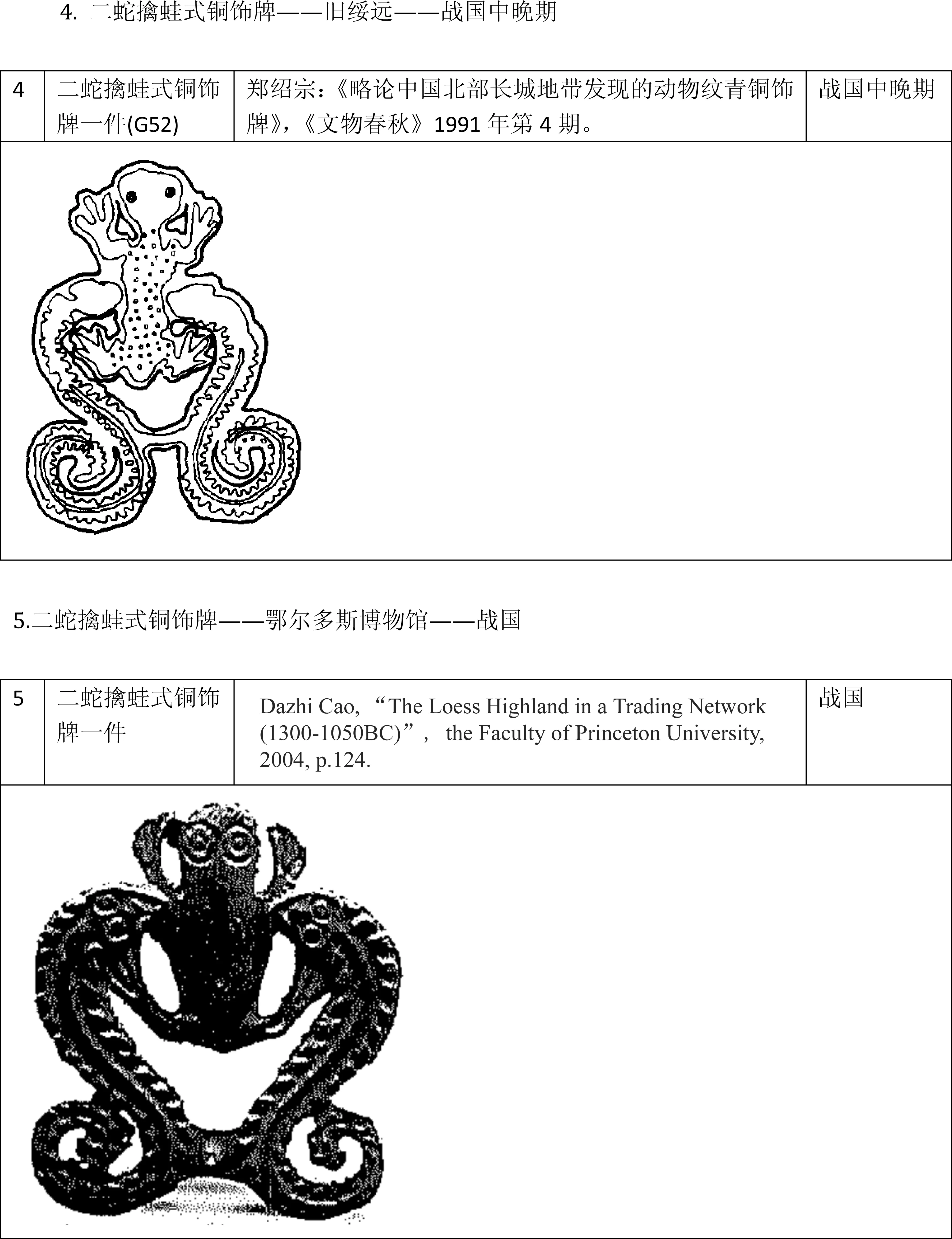

1957年,山西石楼出土一批青铜器,其中有一件二蛇戏蛙首铜勺,它是发现的商晚期至西周动物柄首青铜器中最为独特的一件,即装饰了一种有趣的器物纹饰——蛇噬蛙。这件铜勺是最早发现的蛇噬蛙纹饰器物。蛇噬蛙纹饰的器物*广义的蛙包括蟾蜍和蛙,此处不做区分。,目前在只在北方发现了五件(见附图),依据器物年代早晚进行介绍,分别是辽宁查海遗址的蛇衔蛙陶罐、山西石楼后兰家沟的双蛇戏蛙首铜勺、辽宁凌源三官甸的双蛇衔蛙饰、传出于旧绥远的二蛇擒蛙式铜饰牌和鄂尔多斯博物馆馆藏的二蛇擒蛙式铜牌饰。蛇噬蛙纹饰器物的出土地点包括辽西、晋中、河北和内蒙古中部,器物出土年代则从新石器时代至战国。

蛇衔蛙直筒罐,编号F39:39,夹砂红褐陶,敞口,薄尖圆唇,斜直腹,平底,外叠宽带沿饰右斜线纹,器身上半部饰窝点纹,下半部浮雕对称动物造像,一侧浮雕单体蟾蜍,另一侧浮雕蛇衔蟾蜍,蛇头部位残,下肢处有锔孔,单体蟾蜍体长9.5、宽5.5厘米;蛇衔蟾蜍,分别长11.8厘米;陶罐口径34、底径15.5、高35.6厘米。器物出土于辽宁阜新查海遗址F39灶坑东侧,年代约为距今7500年*辽宁省文物考古研究所:《查海——新石器时代聚落遗址发掘报告》,文物出版社,2012年,第330页。。

双蛇戏蛙首铜勺,斗外饰饕餮纹,柄首二蛇戏蛙,通长37厘米,斗口径4.8厘米,柄宽2.5厘米,器物出于山西石楼后兰家沟*郭勇:《石楼后兰家沟发现商代青铜器简报》,《文物》1962年第4、5期。。年代约在殷墟文化一期偏晚阶段*朱凤翰:《中国青铜器综论》(中),上海古籍出版社,2009年,第952页,第1093-1094页。根据第十章第五节,后兰家沟铜器属殷墟铜器分期第二期第一阶段,根据第十章第二节,这一阶段铜器属殷墟一期偏晚。。

双蛇衔蛙饰,2件。形制、大小相同。范铸,表面磨光。蛙前肢撑立后肢收屈,栖息状。二条蛇各衔蛙收屈的后肢,蛇腮肥大,头呈三角形,类似眼镜蛇发怒两腮膨大状。蛇身相纠结形成三个椭圆,尾稍翘,蛇身截面呈半圆形。蛙背和眼均镶嵌绿松石。蛙从嘴尖到尾有一道细缝中线。蛙腹底一道柱状梁,蛇腹底三半环形钮,以备穿带。长20、宽5.7、高4厘米。器物出土于辽宁凌源三官甸,时代在战国中期,不早于战国早期*辽宁省博物馆:《辽宁凌源县三官甸青铜短剑墓》,《考古》1985年第2期。另有一件蛇衔蛙牌饰与本件。

二蛇擒蛙铜饰牌,由两蛇一蛙组成。蛙作仆伏式,左右各有一向青蛙腰部伸首之蛇,以示衔制。双蛇曲成“S”形,尾部向左右倒卷,下部连结,十分生动。全长7.5、宽4.6厘米。器物传出旧绥远,今河北地区,年代约为战国中晚期*郑绍宗:《略论中国北部长城地带发现的动物纹青铜饰牌》,《文物春秋》1991年第4期,图45。根据郑的介绍,该器物出旧绥远,即现在的河北,可能于1949年以前流往国外。。

另有一件二蛇擒蛙铜牌饰,与上文传出旧绥远的牌饰造型基本一致,只是蛇身较前者略显肥大,现藏鄂尔多斯博物馆*转引自Dazhi Cao,“The Loess Highland in a Trading Network(1300-1050BC)”,the Faculty of Princeton University,2004,p.124。。根据其造型,推测年代为战国时代。

二、对器物的认识

以蛇噬蛙为题材的器物,数量非常少,也无法探寻其中的规律。不过将蛇噬蛙的器物放回到发现这些器物的北方,就会发现在东周至西汉的北方系青铜器装饰中流行噬咬纹饰,蛇噬蛙正是其中一种。

双蛇衔蛙饰据时人回忆,是出土于墓主人的上臂和下臂的纹饰,蛙饰呈长体,长20、宽5.7、高4厘米,按照人手臂长度,可以推测是缀在人臂膀上的衣服装饰。《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》载:“高句丽……其公会,衣服皆锦绣金银以自饰。濊……男女衣皆着曲领,男子系银花广数寸以为饰。韩……以璎珠为财宝。或以缀衣为饰,或以縣颈垂耳,不以金银锦绣为珍。”*(晋)陈寿撰,(宋)裴松之注:《三国志》卷三○,中华书局,1982年,高句丽,第844页;濊,第848页;韩,第851页。而双蛇衔蛙饰,及同出的蛙形饰,均位于墓主人身两侧。同墓葬群的另一大墓出土金虎形饰和金虎衔兔饰。虽然文献可能有些偏晚,而且凌源三官甸的墓主族属不明,但仍可据此合理推测墓葬中的双蛇衔蛙和蛙形饰以及另一墓的金饰,就是类似文献中缀于衣服上的“银花”器物。两件二蛇擒蛙铜饰牌推测也是这类器物。

比较特殊的是前两件,蛇衔蛙直筒罐和双蛇戏蛙首铜勺。这两件器物在时间上远早于东周,且器物本身也不是饰物而是容器。

新石器时代的查海遗址的蛇衔蛙陶罐是目前发现的最早的蛇噬蛙纹饰器物。发掘者认为陶罐上的蛇与蛙是图腾崇拜。蛇、蛙多生活在湿润地区,两者对于古人,可能象征了丰美的水草土地。《海外北经》记载“北方禺疆,人面鸟身,珥两青蛇。践两青蛇”*袁珂校注:《山海经》卷三《海外北经》,上海古籍出版社,1980年,第248页。,也有时人认为蛇有神性或蛇能通神的记载。与辽西相近的河北北部、北京和内蒙古,在稍晚的阶段有较多的蛇形、蛙形纹饰存在,除了本文的两件青铜饰物外,还有北京琉璃河燕国墓地镂空蛇纹剑鞘*北京市文物研究所:《琉璃河西周燕国墓地:1973-1977》,文物出版社,1995年,第102页。;辽宁宁城南山根的三蛇纠结纹柄首青铜剑*辽宁省昭乌达盟文物工作站、中国科学院考古学研究所东北工作队:《宁城南山根的石椁墓》,《考古学报》1973年第2期。年代为西周晚期至春秋早期。;河北龙关、宣化出土的两件蛙形纹圆饰牌*郑绍宗:《略论中国北部长城地带发现的动物纹青铜饰牌》,《文物春秋》1991年第4期,插图二、三。年代为春秋时期。,宣化小白阳墓地出土蛙形饰牌,另有柄首疑似为蛇的短剑*张家口市文物事业管理所、宣化县文化馆:《河北宣化县小白阳墓地发掘报告》,《文物》1987年第5期。,丰宁出土的一件双蛇首形环饰*郑绍宗:《略论中国北部长城地带发现的动物纹青铜饰牌》,《文物春秋》1991年第4期,插图十。年代为春秋时期。;较远的地方有内蒙古乌兰察布的蛇形岩画*盖山林:《乌兰察布岩画》文物出版社,1989年,第307页。蛇形岩画分布在达尔罕茂明安联合旗推喇嘛庙一带,时代推测为青铜时代至早期铁器时代。。出土蛇衔蛙饰的凌源三官甸同一墓葬还出土了蛙形饰、蛙形节约。存留下来的早期艺术表现形式并不多,在岩画、青铜器和陶器中,东北地区有表现蛇纹、蛙纹的习惯。在本区域同时期及之后,也发现了陶容器装饰动物形象的情况,如敖汉旗小山遗址的F2②:30陶尊形器,腹部刻画猪、鹿、鸟,猪首下为疑似蛇身;阿鲁柴登附近发现的战国时期遗址,出土了许多装饰动物纹的陶片,有凤、鹿。查海遗址的蛇衔蛙堆塑陶罐虽然目前还是孤例,但其出现并不突兀,它可能是东北地区在器物上表现搏噬纹饰的肇始。

山西石楼后兰家沟及其附近的晚商青铜文明,被认为是商代方国或殷商与北方文化交流的产物*朱凤翰:《由殷墟出土北方式青铜器看商人与北方族群的联系》,《考古学报》2008年第2期。。在商晚期的同一区域青铜器中,则发现绥德墕头村蛇首匕*黑光、朱捷元:《陕西绥德县墕头村发现一批窖藏商代铜器》,《文物》1975年第2期。、青龙抄道沟羊首短剑*河北省文化局文物工作队:《河北青龙县抄道沟发现一批青铜器》,《考古》1962年第12期。和藁城台西羊首匕*河北省文物研究所:《藁城台西商代遗址》,文物出版社,1985年,第135页等,柄首均饰动物纹。同一文化区域出土了相当多表现蛇纹和蛙纹的青铜器,如1985年灵石旌介出土的邑鼎*山西省考古研究所、灵石县文化局:《山西灵石旌介村商墓》,《文物》1986年第11期。;石楼曹家垣*杨绍舜:《山西石楼新征集到的几件商代青铜器》,《文物》1976年第3期。、石楼义牒*石楼县人民文化馆:《山西石楼义牒发现商代铜器》,《考古》1972年第4期。、绥德墕头村*黑光、朱捷元:《陕西绥德县墕头村发现一批窖藏商代铜器》,《文物》1975年第2期。、清涧李家崖*陕西省考古研究院:《李家崖》,文物出版社,2013年,第162页。出土的蛇首匕和忻州连寺沟蛙形笄*沈振中:《忻县连寺沟出土的青铜器》,《文物》1972年第4期。;另外在陕西省博物馆中馆藏两件蛇首匕*曹玮:《陕北出土青铜器·第二卷》,巴蜀书社,2009年,第243、248页。。以上例子说明了在晋陕地区采用蛇纹装饰柄端是较为普遍的行为。不过为什么只有双蛇戏蛙首铜勺的柄首为蛇噬蛙纹饰,还有待进一步的研究。搏噬纹饰风格到了春秋时期才在北方系青铜文化中流行开来*杜正胜:《动物文饰与中国古代北方民族之考察》,《内蒙古文物考古》1993年1、2合期。,石楼的这件双蛇戏蛙首铜勺是搏噬纹饰在邻近地区较早的反映。

蛇噬蛙题材器物虽然比较少,但在相当长的时间内出现在从辽西到晋中这一区域,应为此地纹饰的独特之处。*乌恩:《我国北方古代动物纹饰》,《考古学报》1981年第1期,指出“双蛇纠结纹是夏家店上层文化的特点”。查海遗址蛇衔蛙陶罐可能是搏噬纹饰的祖形,蛇噬蛙和其他搏噬纹饰在古人的艺术创作中一直存在,直到春秋时代晚期才繁盛开来。

三、蛇蛙题材表现的地域性区别

1.北方以外的蛇、蛙纹饰

搏噬纹饰在中国西南和南部也有较多出现。刘敦愿先生较早的注意到了蛇噬蛙题材,提及在晋陕和东北有“双蛇戏蛙题材艺术品”,广西青铜器纹样上也有表现*刘敦愿:《中国古代对于蛙类的食用和观察》,《农业考古》1989年第1期。。在云南地区有相当多的搏噬纹饰牌*张增祺:《云南青铜时代的“动物纹”牌饰及北方草原文化遗物》,《考古》1987年第9期。。广州象岗西汉南越王墓、湖北江陵望山一号楚墓出土的漆屏支座都有蛇噬蛙纹饰*广州市文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所、广东省博物馆:《西汉南越王墓》,文物出版社,1991年,第433-451页。湖北省文化局文物工作队:《湖北江陵三座楚墓出土大批重要文物》,《文物》1966年第5期。。在南方也发现了蛇蛙纹饰的器物:李学勤先生在《欧洲所藏青铜器遗珠》提及到了湖南出土的几件蛇纹和蛙纹的提梁卣*李学勤、艾兰:《欧洲所藏青铜器遗珠》,文物出版社,1995年,第350页。;1970年广西恭城县出土一件蛇蛙纹提梁卣*广西壮族自治区博物馆:《广西恭城县出土的青铜器》,《考古》1973年第1期。在四川也发现类似的青铜器*刘弘、唐亮:《老龙头墓葬和盐源青铜器》,《中国历史文物》2006年第6期。。

从前面列举的器物来看,蛇、蛙是较为普适性的动物题材,各地对同一题材采用了不同的表现方式。北方为搏噬纹饰的主要分布区,与北方地区同属于半月形地带的西南方搏噬纹饰也比较丰富*半月形地带参见童恩正:《试论我国从东北至西南的边地半月形文化传播带》,《文物与考古沦集》,文物出版社,1987年。。南方的相关器物,多表现为蛇蛙对峙而无噬咬。中原则尚未发现明显的搏噬纹饰。

2.探讨文化差异

对于蛇、蛙两种动物的艺术表现,中原与北方出现了巨大的差别。就其原因,应有自然和文化两个方面。

蛇、蛙纹饰的表现方式各有不同,首先与蛇和蛙两类动物的自然分布有关。蛇和蛙两类动物分布于我国大部分地方。现存的蛙类大部分分布在西南和华中,其次是华南,少数分布于北方较为湿润的环境,干旱区极少*费梁等:《中国动物志·两栖纲·中卷·无尾目》,科学出版社,2009年,第11-13页。。蛇类在中国的分布范围虽更加广泛,仍以南方为多。蛇、蛙纹出现的频率与蛇蛙两种动物在中国疆域内的分布具有明显的相关性。

除去自然因素,不同地域、不同民族的人民的文化认同和文化特性及产生的不同认识,才是表现方式明显不同的主要原因。西南地区出现的许多蛇噬蛙纹饰的器物,可能与西南地区同北方地区的交流有关,这是另一个问题,这里不做讨论。

北方游牧民族民风彪悍,崇尚武力,游牧文化中萨满、图腾文化一直盛行。蛇噬蛙、虎斗猪,这些搏噬纹饰正体现了一种活跃的彪悍之气,为当时人所喜爱和选用。阿鲁柴登出土的镶嵌绿松石黄金冠饰上的虎牛相斗纹饰,也体现了这一点。也有人认为搏噬纹饰体现了各部落之间的征服与被征服*张景明:《匈奴金银器在草原丝绸之路文化交流中的作用》,《中原文物》2013年第4期。。《辽史·萧蒲奴传》有:“医者常见蒲奴熟寐有蛇绕身,异之,教以读书,聪敏嗜学……累任剧迁六部大王”*(元)脱脱等撰:《辽史》卷八七《萧蒲奴传》,中华书局,1974年,第1335页。。这段辽史的记载与《山海经》中神人珥蛇、操蛇、践蛇有相似之处,显示直到辽代,游牧民族的文化中仍然保留了动物的神性,并不以蛇绕身为凶,反而视为有能者的特质。

中原地区对蛇、蛙的态度随着时间发展有明显的转折。在较早的年代,在社会整体发展水平并不高的时候,蛇、蛙类为中原所接受。《山海经》中的蛇类是表现神人神性的描述重点,商周青铜器上也出现了写实类的蛇、蛙纹饰。单独的蛇、蛙象征着生殖、月阴等等*寇雪苹:《先秦文献中的蛇意象考察》,西北大学2012年硕士学位论文。。春秋战国之后蛇类和蛙类纹饰渐趋衰落;在先秦以后的文献中,蛇、蛙的记录不甚良好,且一旦与相斗联系,则被赋予杀伐之意。《旧唐书》卷三七《五行志》“先天二年六月,西京朝堂砖堦,无故自坏,砖下有大蛇长丈余,蝦蟆大如盘,面目赤如火,相向斗,俄而蛇入大树,蝦蟆入于草,其年七月三日,玄宗诛窦怀贞、岑义等十七家”*(后晋)刘昫:《旧唐书》卷三七《五行志》,中华书局,1975年,第1371页。。《左传·庄公十四年》记载郑厉公时“傅瑕杀郑子及其二子,而纳厉公。初,内蛇与外蛇斗于郑南门中,内蛇死”*杨伯峻编著:《春秋左传注》,中华书局1981年,第196-197页。另见《汉书》卷二七《五行志》第1467页:“《左氏传》鲁嚴公时有内蛇与外蛇斗郑南门中,内蛇死。刘向以为近蛇孽也。先是郑厉公劫相祭仲而逐兄昭公代立。后厉公出奔,昭公复入。死,弟子仪代立。厉公自外劫大夫傅瑕,使僇子仪。此外蛇杀内蛇之象也。蛇死六年,而厉公立。嚴公闻之,问申繻曰:‘犹有妖乎?’对曰:‘人之所忌,其气焰以取之,妖由人兴也。人亡衅焉,妖不自作。人弃常,故有妖。’京房《易传》曰:‘立嗣子疑,厥妖蛇居国门斗。’”和《汉书·五行志》记载“武帝元鼎五年秋,蛙与蝦蟆群斗。是岁,四将军众十万征南越,开九郡”*(汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》卷二七《五行志》,中华书局,1962年,第1430页。。这些文献中,中原地区都给蛇蛙相斗赋予了不祥的寓意,将之与杀伐兵事相联系。从此时起,动物的神圣力量逐渐消失*张光直:《商周神话与美术中所见人与动物关系之演变》,《中国青铜时代》,三联书店,1999年。。且随着经济文化的发展,农耕民族文化更加倾向于“和”、“仁”,排斥兴兵尚武。蛇噬蛙这一类的纹饰在农耕民族的艺术创作选择中,自然便被抛弃了。农耕民族尤其上层不常见这些动物,少见多怪,更使得蛇、蛙类纹饰逐渐消失*《汉书》和《旧唐书》对于蛇与虾蟆描述,记载在《五行志》而非《本纪》中,可能有穿凿附会的嫌疑。但《本草纲目》中有“蛇、虾蟆皆阴类,朝堂出非其所也”,点出了其中的重点,即蛇、蛙本来就不应当出现在朝堂王都。中原汉民族普通人家往往也少见蛇类,《尔雅翼》中有言:“谚云,一亩之地,三蛇九鼠也。今猫能禁之,汉人家畜鹅者,蛇亦不至。闻捕蛇者云,蛇稍大者则易禁,以其耳目开利,习于禁架也。小者懵然,则往往难禁。”汉人不常见蛇,是对中原对于蛇无甚好感、少见对蛇类进行艺术表现的一个原因。。不只蛇、蛙,在中原地区,衰落甚至意义被逆转恶化的还有许多动物,其中最明显的就是鸮*刘敦愿:《未曾得到充分发展的鹰崇拜》,《刘敦愿文集》上卷,科学出版社,2012年。原载台北《故宫文物月刊》总115期,1992年10月,原题为《论中国古代的鹰崇拜》。。

北方地区从新石器时代到战国的漫长时段里,蛇噬蛙纹饰断断续续的流传下来。蛇噬蛙纹饰一直流传与噬咬相斗的表达方式表现了游牧民族崇尚勇武的风气,符合游牧民族文化特征有关。在东周至西汉时期,北方游牧民族大发展,其统治地区出现了大量精美的动物搏噬纹饰牌,如虎噬牛、虎猪相斗、虎噬鹿等。查海遗址蛇衔蛙陶罐是最早的北方系动物纹饰器物,至于是否是这些动物噬咬纹饰牌的源头,有待进一步的发现和研究。

[责任编辑 李 浩]

附 图

魏泽华,山东大学历史文化学院博士研究生(山东济南250100)。