农村居民点整理对农户土地投入影响研究

2017-01-18王翌秋

邹 伟 胡 莉,2 王翌秋

(1.南京农业大学公共管理学院,江苏 南京 210095;2.重庆市国土资源和房屋勘测规划院,重庆 400020;3.南京农业大学金融学院,江苏 南京 210095)

农村居民点整理对农户土地投入影响研究

邹 伟1胡 莉1,2王翌秋3

(1.南京农业大学公共管理学院,江苏 南京 210095;2.重庆市国土资源和房屋勘测规划院,重庆 400020;3.南京农业大学金融学院,江苏 南京 210095)

近年来,农村居民点整理被作为城乡统筹发展的重要措施,在各地广泛开展。其在改善农民居住环境、为工业化和城镇化发展置换建设用地空间的同时,也对区域农地资源可持续利用产生了巨大冲击,其中,土地投入变化是农户响应这些冲击的重要表现。本研究沿着“农村居民点整理-区域土地利用条件变化-农户土地利用行为响应”的逻辑思路,形成了农村居民点整理对农户土地投入影响的分析框架,并在此基础上,从总体效应和不同政策影响两个层次,构建了农村居民点整理对农户土地投入影响的两个模型。依据江苏省调研数据,从资金和劳动力两个方面,实证分析农村居民点整理项目对农户土地投入的净效应,以及不同居民点整理政策对农户土地投入的影响方向和大小。结果表明,农村居民点整理促进了农户的土地资金投入,但对农户的土地劳动力投入具有负向影响。不同居民点整理政策对农户土地投入的影响具有显著差异,其中,置换住房的宅基地补偿政策和农地产权稳定政策对农户的土地资金投入具有较好的积极作用,而安置公寓房政策则更可能带来农户土地资金投入减少;农地产权稳定政策和安置公寓房政策显著负向影响农户土地劳动投入,但宅基地补偿政策对农户土地劳动投入影响不显著。本研究对这些结果进行了合理解释,同时也估算了户主年龄、户主受教育程度、农业收入比例、非农就业水平、农业补贴收入、耕作距离和土地经营面积等控制变量对农户土地投入的影响情况。最后从强化规划引导、内涵拓展、宅基地补偿策略优化、土地流转制度完善等方面,提出农村居民点整理政策调整和合理引导农户土地投入行为的对策建议。

农户;居民点整理;土地投入

近年来,农村居民点整理作为统筹城乡发展的抓手,被认为可以在推进新农村建设、优化城乡用地结构、保护耕地和促进农地流转等方面发挥积极作用[1-2]。但从具体实践来看,一些预期目标并没有很好实现,制度的整体效应没有得到充分彰显,尤其是对提高农地利用效率与农民收入的积极作用有限。相反,农户生产、生活成本增加[3],家庭人均农业收入呈现一定程度减少,土地投入能力和意愿有所下降,一些地区还出现抛荒、撂荒现象,也给农田景观系统带来不利影响[4]。可见,提高农地资源可持续利用能力已成为农村居民点整理活动无法回避的现实需求,这必须建立在掌握农村居民点整理对农户土地利用行为影响的基础上,而土地投入是农户土地利用行为的重要表现[5]。因此,深入研究农村居民点整理对农户土地投入的影响显得十分迫切。

纵观已有文献,大多数研究认为农村居民点整理能够使基础设施、平整度和景观环境等土地利用条件发生积极变化[6-8],但也有学者认为会引起不同的生态环境效应[9],自然生态系统正向或逆向演替都有可能发生[10-12]。丘陵山区整理复垦出的耕地细碎化严重,利用率低,无法完全转化为现实生产力[13],只有自然条件较好的平原地区才适合用将农村居民点整理复垦为耕地[14]。作为集消费者、生产者和资源配置决策者于一体的农户,既是一个企业也是一个家庭,其土地投入行为决策受到土地资源、劳动力、农药、化肥和农业机械等多因素影响[15],不同因素的作用方向、影响程度和显著水平均有所不同[16]。总的来看,农户兼业与施肥数量、劳动投入、资本投入等呈负相关关系[17]。不同类型农户农地投入的影响因素存在差异,消费型农户的土地投入主要受到家庭特征和家庭资源禀赋影响;而对于利润型农户,其土地投入却更多地受到农业生产要素市场、农产品市场和农业政策影响[18]。耕地等级、灌溉、地块和离住所距离等土地本身条件是影响农户投入的主要因素[19-20],当然,农业生产条件的有效改善可促进农户农地流转决策,进而会提高农地规模化经营水平[21]。农地流转市场发育、稳定性和规范性也对农户农地投入产生较为显著的影响[22]。也有学者分析了农村土地整理对农户固定资本投入的影响,发现农户对土地整理的满意度和参与意愿对其固定资本投入具有正向影响,并提出了增加农户满意度和参与度的建议,但并没有验证相关建议的有效性[23]。

可以看出,学术界就农村居民点整理对土地利用条件影响进行了大量研究,对农户的土地投入行为也较为关注,形成了丰富的研究成果,为本研究提供了较好的研究基础和研究思路。然而,有关农村居民点整理对农户土地投入影响的系统研究并不多见,尤其缺少不同农村居民点整理政策影响差异分析,这不利于对现行政策进行合理反思,也难以有针对性地提出促进农户增加投入、提高农地利用效率的对策。因此,本文通过深入分析农村居民点整理对农户土地投入的整体效应和不同政策影响的差异表现,既可以拓展农村居民点整理效应的研究领域,也可以为制定合理引导农村居民点整理区域农户可持续利用农地资源的政策提供依据。

江苏省位于长江三角洲地区,是中国经济最发达的地区之一,也是最早探索农民集中居住与农村居民点整理的地区,一些做法已经作为典型在各地推广。同时,江苏区域特点明显,苏南、苏中和苏北的经济发展水平具有较大差异,在一定程度上可以代表全国东部、中部和西部的情况。因此,本文选择江苏省作为研究区域,既可以为当地的农村居民点整理政策安排提供反馈,也可以为其他地区提供一定参考,具有较好的实践意义。

1 研究方法与数据

1.1 分析框架

作为政府主导的推进城乡统筹发展工程,农村居民点整理并不直接对农户土地投入产生影响,而是借助农地利用条件变化,进而影响农户决策产生的。农村居民点整理的作用不仅仅体现在居民点本身给农民带来的居住环境和生活条件变化,还具有较强的外部性。通常地,农村居民点整理意味着村庄的撤并与改造,不再作为居民点的宅基地将被复垦为耕地,而居民点位置的变化改变了农地利用的距离,即农地利用的区位条件发生了变化。同时,农村居民点整理所节约集约的建设用地,通过城乡增减挂钩产生的收益及其分配,也会对区域农地利用的资本条件带来改变。在将农村居民点与周边农地融合在一起集中成片整理的模式中,还包含对农地细碎化、平坦程度、水利设施和田间道路等方面的变化。显然,不同农村居民点整理政策安排,对土地利用条件的变化会带来一定的区域差异。作为理性的经济人,农户的决策依据是成本-收益比较,他们结合内外部条件评估,权衡自身预期成本-收益,决策农地利用行为,既包括耕不耕作的决策,也包括如何耕作的决策。土地投入是农户响应农地利用条件变化的一个重要耕作行为表现,主要包括资金和劳动力投入,且这两者又具有替代性,农户将根据不同资金与劳动力投入组合(包括不同投入期限选择)的成本-收益,选择最有利的土地投入方式。同时,因为家庭收入、劳动力和农地资源等因素,农村居民点整理对农户土地投入的影响也可能表现出一定的个体差异。当然,农户土地投入变化也会反作用于土地利用条件,带来土地利用条件变化,本文不对此进行分析,而是在相关政策建议中,依据研究结果,对这种反馈的要求给予回应。

1.2 数据来源与处理

本研究数据来源于对江苏省的“一对一”访谈式农户和村集体问卷调查。问卷涉及农户户主基本特征、家庭收入与就业、农用地流转与利用、宅基地利用、农村居民点整理政策安排及农户意愿情况等内容。样本选择依据江苏农村居民点整理的总体情况,在全省13个地级市中,每市选择2个县,每县选择2个镇,每镇选择3个村,每村随机选择3个农户。根据预调研的反馈,对调查内容和方案进行了修正,并对调查人员进行专门培训后,于2012年2—5月共完成156份村集体问卷和468份农户问卷。综合对比村集体与农户、农户之间和其他途径了解的情况,研判被调查者回答问题的真实性,最终确定有效农户问卷440份,有效率为94.02%。根据需要,经过数据整理,剔除农村居民点整理前农地已被征收或流出、居民点整理后不再种地的样本农户,最终获得本研究的有效样本,即农村居民点整理前后均进行农地耕作的189个农户,包括142个参加农村居民点整理的农户和47个没有参加农村居民点整理的农户。调查收集的数据为农村居民点整理前后的两期数据,为了消除时间价值对土地投入的影响,相关经济数据都根据当地物价变化情况进行了修正。

1.3 模型构建

1.3.1 农村居民点整理对农户土地投入影响的DID模型

“双重差分法”(Difference-in-Differences,DID)作为一种计量经济分析方法,被广泛地用于评估某一项公共政策或工程项目给其作用对象所造成的净影响,本研究采用这一模型定量计算农村居民点整理对农户土地投入的净效应。从研究区域的实际来看,农村居民点整理一般都是由地方政府主导,根据区域社会、经济发展状况及自然条件确定农村居民点整理项目区,农民基本上没有选择是否参与的权利,可以视为一个强制性的结果。这就避免了DID模型样本可能存在自选择的问题。具体的模型如下:

Y=a0+a1T+γP+δTP+ε

(1)

根据是否参加了农村居民点整理,将样本农户分为整理户与未整理户两组,把整理户归为作用组,未整理户归为对照组。变量P是衡量农户是否参加农村居民点整理差异效应的虚拟变量(0,1),若为整理户(作用组),则P=1;若为未整理户(对照组),则P=0。变量T为时变效应的虚拟变量(0,1),若为农村居民点整理后的那一时期,则T=1;若为农村居民点整理前的那一个时期,则T=0。Y为被解释变量,表示为农户土地资金投入或土地劳动力投入。a0为常数项,a1、γ、δ是待估计参数,其中δ是衡量农村居民点整理对农户土地投入净效应TP的参数。ε为随机扰动项,表示影响农户土地投入的其他非观测因素。

(1)式可以进一步扩展为如下形式:

Yit=a0+a1T+γP+δTP+βvXit+εit

(2)

其中,i代表农村居民点整理区域的样本农户;Yit是农户i在T时期地均投入(资金或劳动力);Xit是一组被观测到的影响农户土地投入的控制变量,将从户主属性、家庭经济状况、农业政策、资源禀赋等四个方面选择(见表1)。βv是不同控制变量的待估计参数,εit是影响农户土地投入的无法观测、因农户或时期不同而不同的其他因素。

1.3.2 农村居民点整理政策对农户土地投入影响模型

从前面分析可知,农村居民点整理对农户土地投入的影响主要是通过土地利用条件变化产生的。农村居民点整理活动对项目区域农户土地利用条件的影响,既与项目区自然和社会经济条件有关,更会因农村居民点整理政策安排而有所差异。农户作为生产要素的接受和使用主体,其行为选择依据土地利用的成本-收益分析,而农村居民点整理带来的土地利用条件变化将会影响农户生产活动的成本与收益预期,从而影响农户的土地投入决策。农户的个体差异则是影响其土地投入决策的内在因素,同时,资金和劳动力的可替代性也在农户土地投入决策中产生作用。由此,构建农村居民点整理政策对农户土地投入影响模型,基本形式如下:

表1 农户土地投入净效应模型的控制变量选择

Tab.1 Variable selection of net effect model of rural household’s land input

自变量单位说明户主属性户主年龄岁∕户主受教育程度年∕家庭人均收入元家庭年总收入与家庭总人口比值家庭经济状况农业收入比例%农业收入占总收入的比例非农就业水平月家庭非农就业全年累计时间农业政策农业补贴收入元单位耕地面积补贴额资源禀赋耕作距离m居住地距承包地距离土地经营面积hm2∕

Yij=b0+b1Xi j+αRj+b2KijLij+μij

(3)

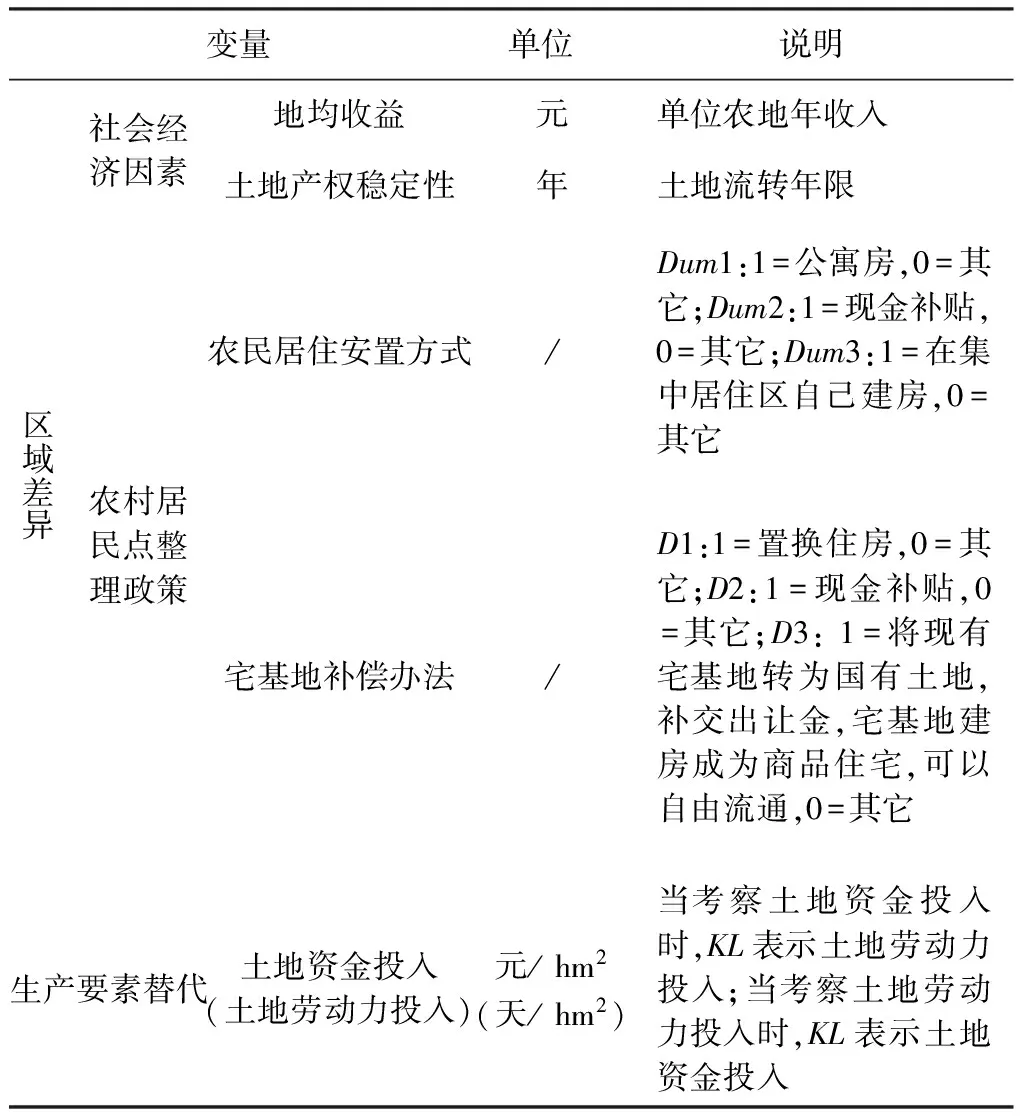

式中,i代表农村居民点整理区域农户,j代表农村居民点整理区域的典型村庄,Yij是j村庄农户i的土地投入(资金或劳动力);Xij是一组可观测的影响农户土地投入的农户特征变量,反映农户的个体差异,包括户主年龄与受教育水平、家庭经济状况、耕作距离和土地经营面积等因素;Rj是一组可量化的农村居民点整理项目的区域差异因子,包括自然、社会、经济和政策因素等方面;KijLij为Yij的替代生产要素,土地资金投入与土地劳动力投入互为替代生产要素。b0为常数项,b1、b2、α为待估计参数。μij是影响农户土地资金和土地劳动力投入的无法观测的、因农户和区域不同而不同的其他因素。模型中农户特征变量与前述DID模型相同,其他变量的选择主要是土地收益、产权稳定性、安置补偿和要素投入等(见表2),其中用居住安置方式和宅基地补偿办法代表农村居民点整理政策。由于研究区域自然条件差异并不显著,这里未考虑自然因素影响,当然其难以量化也是一个原因。

2 实证结果与分析

土地投入是农户农业生产决策行为,表现为采取一定手段,将农业生产要素经过一些物质媒介投入到土地上,可以分为长期投入和短期投入。考察农村居民整理后的变化情况,农户土地投入主要是短期投入,表现为土地资金投入与土地劳动力投入两个方面。其中,土地资金投入主要包括在土地利用中良种、肥料、薄膜、机械(机耕和灌溉)和农药(含除草剂)等方面的投入,土地劳动力投入包括自用工和外借或者雇佣劳动力投入。本文用单位面积土地上资金投入总额和劳动投入时间来测算土地投入,并从总体效应和政策差异效应两个层次,分析农村居民点整理对农户土地投入的影响情况。在农村居民点整理政策对农户土地投入影响模型估计中,社会经济因素及居民点整理政策因子的量化数据是以村为单位进行调查与统计的,所有解释变量均通过了采用Stata12.0运行程序的多重共线性检验。

表2 居民点整理政策对农户土地投入的影响模型的变量选择

Tab.2 Variable selection of consolidation policy impact on rural household’s land investment model

变量单位说明区域差异社会经济因素地均收益元单位农地年收入土地产权稳定性年土地流转年限农村居民点整理政策农民居住安置方式∕Dum1:1=公寓房,0=其它;Dum2:1=现金补贴,0=其它;Dum3:1=在集中居住区自己建房,0=其它宅基地补偿办法∕D1:1=置换住房,0=其它;D2:1=现金补贴,0=其它;D3:1=将现有宅基地转为国有土地,补交出让金,宅基地建房成为商品住宅,可以自由流通,0=其它生产要素替代土地资金投入(土地劳动力投入)元/hm2(天/hm2)当考察土地资金投入时,KL表示土地劳动力投入;当考察土地劳动力投入时,KL表示土地资金投入

2.1 样本的基本情况

在189个农户样本中,户主平均年龄53.88岁,其中,分布在40—50岁、50—60岁和60—70岁之间的农户,分别占样本总数的28.57%、33.33%和23.81%。

户主受教育年限平均为8.85年,其中,户主接受了初、高中教育的农户达到了76.72%,户主为小学及以下文化程度的农户有11.64%,主要是60岁以上的老人。

家庭总人口基本呈正态分布,绝大多数农户家庭人口规模为4—5人,占样本总数的57.67%,2人以下和7人以上的家庭分别占样本总数的9.52%和6.88%。

在家庭收入方面,农村居民点整理前,样本农户家庭年总收入平均为47 119.40元,其中农业收入占比平均为34.51%,非农收入占比平均为55.32%;农村居民点整理后,样本农户家庭年总收入平均为77 195.17元,其中农业收入比例平均为27.28%,非农收入比例平均为63.85%。可以看出,农村居民点整理后农户家庭收入中农业收入占比下降。

从家庭支出情况来看,农村居民点整理后农户农业经营支出的比重有所上升,由之前的27.59%增加到30.69%。

2.2 农户土地投入变化总体情况

2.2.1 土地资金投入变化的描述性分析

从样本农户整体来看,农村居民点整理前后每公顷土地资金投入分别为9 169.35元和12 948.75元。从不同农户分类来看,农村居民点整理前,整理户土地投入资金为9 580.20元/hm2,未整理户土地投入资金为7 639.05元/hm2,相比之下,整理户的土地资金投入较多;农村居民点整理后,整理户土地投入资金为13 952.25元/hm2,未整理户土地投入资金为9 210.75元/hm2,总体上,较农村居民整理前,两者之间的差异更为明显。

2.2.2 土地劳动力投入变化的描述性分析

从样本农户整体来看,农村居民点整理后,平均每公顷土地投入的劳动力由342.75天下降到227.55天。从不同农户分类来看,整理户每公顷土地投入的劳动力由331.50天减少至204.30天,未整理户每公顷土地投入的劳动力由整理前的386.10天减少为329.70天。可以看出,农村居民点整理降低了区域土地劳动力投入,且整理户降幅大于未整理户。

2.3 农村居民整理对农户土地投入影响的DID模型分析结果

表3为依据189个样本农户在居民点整理前后的378个观测数据,采用STATA12.0对简单双重差分模型(式1)和固定效应模型(式2)进行估计的结果。可以看出,农村居民点整理提高了农户土地资金投入,而对农户土地劳动力投入具有显著负向影响。

2.3.1 农村居民点整理对农户土地资金投入变化的影响

模型Ⅰ的估计结果显示,时变效应(T)不显著。差异效应(P)的回归系数(γ)为129.41,达到10%的显著水平,说明在不对时变效应进行控制的情况下,整理农户的土地资金投入高于未整理户。农村居民点整理对农户土地资金投入影响的净效应系数δ为186.69,在10%的水平下显著,表明对时变效应和差异效应同时控制的情况下,农村居民点整理对农户土地资金投入有显著正向影响,即农村居民点整理使得整理农户的土地资金投入增加更多。

将控制变量引入的模型Ⅱ估计结果显示,家庭人均收入显著正向影响农户土地资金投入,表明人均收入水平高的农户家庭,增加土地资金投入更多。究其原因,既有土地资金投入能力的表现,又可能是劳动力投入机会成本比较高的结果。而农业收入比例与农户土地资金投入呈负相关关系,这符合研究区域的实际情况,即农业收入比例高的农户,往往也是家庭人均收入水平较低的农户,而人均收入低的农户土地资金投入能力也较低。农业补贴收入对农户土地资金投入有显著正向影响,当然该系数较小,表明农业补贴对农民的耕地利用激励作用并不明显。事实上,由于当初承包地是按人均分配的,且在各地的实践中,农业补贴并没有依据谁种地谁得补贴的原则,而是直接发放给土地承包人,结果是农业补贴变相地成为农民补贴,降低了其政策预设的激励作用。耕作距离与农户土地资金投入呈正相关关系,反映出耕作距离越远,农户土地资金投入越大,这是因为随着耕作距离的增加,土地利用的资金投入比劳动力投入更具有效率,当然,这也有可能是耕作距离增加带来土地资金投入被动性增加的结果。土地经营面积对农户土地资金投入有显著负向影响,可能的原因是规模经营带来资本利用效率水平的提高,节省了土地资金投入。同时,引入控制变量后,系数δ有所减小,但仍在10%的水平下显著,再次验证了前面的判断。

表3 农户土地投入净效应估计结果

Tab.3 Estimate results of net effet of rural household’s land capital investment

变量估计参数模型Ⅰ模型Ⅱ资金投入劳动投入资金投入劳动投入常数项a0509.27∗∗∗25.99∗∗∗563.55∗∗∗13.66∗∗(7.96)(9.89)(3.50)(2.00)时变效应a1104.78-4.9287.56-5.38(1.16)(-1.32)(1.00)(-1.45)整理与不是整理差异效应γ129.41∗-11.37∗∗∗146.74∗∗-9.57∗∗∗(1.80)(-3.84)(2.08)(-3.21)项目参与净效应δ186.69∗-8.40∗∗164.12∗-9.10∗∗(1.83)(-2.01)(1.68)(-2.20)户主年龄β1-2.730.14∗∗(-1.27)(2.12)户主受教育程度β29.070.86∗∗∗(1.42)(3.17)家庭人均收入β30.004∗∗∗0.00(2.74)(0.05)农业收入比例β4-147.20∗6.22∗(-1.72)(1.72)非农就业水平β5-2.07-0.11∗(-1.20)(-1.65)农业补贴收入β60.08∗∗-0.003∗∗(2.00)(-2.39)耕作距离β70.11∗∗∗0.001(3.29)(1.41)土地经营面积β8-214.7∗∗∗-2.7(-3.51)(-1.03)

注:(1)括号内为t值;(2)*、**、***分别表示10%、5%、1%水平下显著。

年龄和受教育程度这两个户主特征变量对农户土地资金投入影响不显著,这与其它的研究结果[16]不同。 事实上,随着社会经济发展,家庭生产经营决策更为民主和科学,一方面,户主并不一定是家庭劳动力中文化程度最高的成员,其在家庭农业生产决策中的影响可能会降低;另一方面,研究区域农业科技普及程度高,农业生产经营活动中该投入多少化肥、机械已是大家基本掌握的知识,经验和文化知识带来的差异不明显,土地资金投入与户主年龄和文化程度相关性并不密切。

非农就业水平对农户土地资金投入的影响也不显著,这主要是由于研究区域人均农地面积总体偏少,土地资金投入需求总体不多,并不需要较高非农就业水平获得的收入来支撑。

2.3.2 农村居民点整理对农户土地劳动力投入的影响

由模型Ⅰ的估计结果可知,虽然时变效应变量(T)的影响不显著,但也能说明农村居民点整理后,整理户与未整理户的土地劳动力投入均有所下降。差异效应(P)的回归系数(γ)在1%水平显著,说明在不控制时变的情况下,整理农户土地劳动力投入要明显低于未整理农户。净效应系数(δ)达到5%的显著性水平,表明在对时变效应和差异效应同时进行控制的情况下,农村居民点整理对农户土地劳动力投入有显著负向影响,与未整理农户相比较,整理农户的土地劳动力投入下降更多。

模型Ⅱ估计结果显示,农户户主年龄、户主受教育程度、农业收入比例、非农就业水平和农业补贴收入等控制变量均显著影响农户土地劳动投入。其中,户主年龄对农户土地投入具有正影响,这并不跟上述分析户主年龄与土地资金投入关系的原因相矛盾,这里的户主可能更多地是体现家庭成员的作用,即户主年龄越大,意味着家庭中有年龄较大的劳动力成员。在本研究区域,人均耕地面积较少,年龄较大的户主,其可能是家庭中从事农业生产的主要劳动力,且其主要从事农业生产活动。他们往往倾向于精耕细作农地,土地劳动力投入也就较大,即使他们的劳动投入并不会减少良种、肥料和机械灌溉等方面的资金投入,也可能不会带来明显的产出变化。同样,户主受教育程度也不是直接作用于农地的劳动力投入的,而是通过对家庭成员的影响而产生的,即在研究区域已基本实行机耕、机灌等农业机械利用的情况下,受教育水平提高并不会带来农业劳动力的物理生产率提高。但受教育程度高的户主,对教育往往更为重视,家庭成员受教育水平整体较高,就近非农就业的机会可能较多,兼业化更为普遍,可以投入农地的劳动力也就相对多一些。因此,户主受教育程度显著正向影响农户土地劳动力投入。农业收入占家庭收入比重越大的农户,更愿意增加土地上的劳动力投入,即家庭农业收入比例对农户土地劳动力投入具有正向影响。总体上看,农户非农就业时间越长,可用于投入农业生产的时间与精力就越少,这样,非农就业水平就负向影响农户土地劳动力投入。农业补贴收入对土地劳动力投入有显著负影响,但弹性系数非常小,这既验证了土地资金投入对劳动力投入具有一定替代性,也再次表明当前的农业补贴对激励农户增加农地利用投入的作用十分有限。当引入控制变量后,净效应系数δ有所增加,并且仍然通过5%水平的显著性检验。

家庭人均收入对农户土地劳动力投入影响不显著。虽然研究区域整体上处于经济发达地区,但农户的收入水平还远未达到抑制劳动力投入的阶段,还是需要充分利用劳动投入去获得更多包括来源于土地的收入。耕作距离对农户的土地劳动力投入影响也不显著,这是由于耕作距离主要影响运输成本,而在研究区域,运输主要是由机械完成的,这是体现的资金投入方面。同样,由于研究区域机械化程度较高,土地规模经营效应也主要体现在资金投入方面,对地均劳动力投入并不会带来较大的差异。因此,土地经营面积对农户土地劳动力的影响也表现为不显著。

2.4 农村居民点整理政策对农户土地投入影响

依据143个整理农户及其所属村庄的调研数据,获得不同农村居民点整理政策对农户土地投入影响模型(式3)的的估计结果(见表4)。可以看出,农民居住安置方式、宅基地补偿办法和土地产权稳定性对农户土地投入的具有显著影响。土地资金投入与土地劳动力投入之间呈显著负向影响关系,说明研究区域土地资金投入与土地劳动力投入具有较好的替代性,同时也显示,土地劳动投入对土地资金投入的替代性更强。另外,家庭人均收入、农业收入比例、农业补贴收入、耕作距离和土地经营面积等控制变量,也获得了与前面DID模型相似的估计结果,只是因模型的不同,在显著性和影响系数大小方面具有一定变化。为了减少重复,下面具体分析中对此不再解释。

2.4.1 农村居民点整理政策对农户土地资金投入影响分析

表4显示,居住安置方式中,变量Dum1显著负向影响农户土地资金投入,表明与别墅式住宅等其它居住安置方式相比较,公寓房安置方式更可能带来农户土地资金投入的减少。从研究区域的情况来看,农村居民点整理安置的公寓房往往不具备晾晒、搬运和存放等土地耕作配套条件,农户农业生产积极性下降,土地资金投入减少。宅基地补偿办法中,变量D1对农户土地资金投入有显著正向作用,即相比于其它宅基地补偿办法,置换住房更有利于促进农户增加土地资金投入。这是因为不同宅基地补偿办法形成的农户居住条件稳定性和家庭经济负担具有一定差异,从而影响农户土地资金投入偏好。相比之下,置换住房政策对农民的家庭经济负担变化影响最小,可以较好地保障农户土地资金投入。

土地产权稳定性对农户土地资金投入具有显著正向影响。流转年限越长,土地经营的不确定性越小,土地投入风险越低,农户增加土地资金投入就越多。在体现区域差异变量中,代表村庄差异的地均收入对农户土地资金投入影响不显著。事实上,当土地资金投入到一定程度后,土地收入差异主要来源于土地自然产能,因地均收入增长空间有限,农户增加土地资金投入的动力不足。

表4 农村居民点整理政策对农户土地投入影响模型估计结果

Tab.4 Estimate results of consolidation policy impact on rural household’s land capital investment model

变量回归系数标准误T统计量资金投入劳动投入资金投入劳动投入资金投入劳动投入常数项1218.21614.620341.0927.5023.57∗∗∗1.95∗户主年龄-1.5600.0713.7640.798-0.410.89户主受教育程度-1.4720.42811.8380.241-0.121.78∗家庭人均收入0.004-0.0000.0020.0001.88∗-0.33农业收入比例268.7488.070153.1883.2181.75∗2.51∗∗非农就业水平-2.203-0.1863.4400.076-0.64-2.46∗∗农业补贴收入3.18-0.030.7950.0154.02∗∗∗-1.61∗耕作距离0.208-0.0010.0720.0012.87∗∗∗-0.82土地经营面积-227.445-3.967.81.47-3.35∗∗∗-2.67∗∗∗地均收益-0.4800.7650.015-0.630.79土地产权稳定性6.586-0.1363.9670.0851.66∗-1.60∗ 农民居住安置方式Dum1-254.042-6.314145.2683.078-1.75∗-2.05∗∗Dum2-58.599-1.214173.5683.691-0.34-0.33Dum3-152.6351.783136.5422.914-1.120.61宅基地补偿办法D1256.0400.505128.9312.7841.99∗∗0.18D2108.5190.22989.8911.9231.210.12D322.0202.755167.7613.5600.130.77土地劳动力投入-101.595/61.200/-1.66∗/土地资金投入/-0.465/0.285/-1.66∗F统计值R2资金投入:5.36; 劳动投入:7.38资金投入:0.422;劳动投入:0.428

注:表中*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平下显著。

2.4.2 农村居民点整理政策对农户土地劳动力投入影响分析

模型估计结果显示,农村居民点整理政策中,宅基地补偿办法差异对农户土地劳动力投入没有显著影响,这表明无论哪种宅基地补偿办法,都没有对农民的非农就业产生较大的影响,农户在劳动力资源配置上没有明显差异。农民居住安置方式中,变量Dum1在5%水平下显著,相比较之下,公寓房居住安置方式对农户土地劳动力投入更具有显著的负向作用。究其原因,与前述分析土地资金投入影响一样,可能是公寓房的居住安置方式不利于农户从事农业生产,农户农地利用的劳动力投入降低。

从前面的分析可知,产权的稳定性越强,农户在农地利用的机械、配套设施等方面投入增加,这将减少生产所需要的劳动力投入;同时,产权稳定也会减少农户通过劳动力投入来维护产权的动机,因此,产权稳定性对农户土地劳动力投入具有负向影响。

与地均收益不能刺激农户调整土地资金投入一样,其对土地劳动力投入的影响也表现为不显著。

3 结论与政策建议

3.1 主要结论

(1)本文基于农户行为响应理论,沿着“农村居民点整理—土地利用条件变化—农户土地投入行为响应”的逻辑思路,构建了农村居民点整理对农户土地投入影响的分析框架,认为农村居民点整理改变了区域农地利用条件,农户依据自身成本-收益变化决策土地利用行为响应,并直接体现在土地资金和劳动力投入变化上。同时,由于在农地利用中,资金和劳动力具有可替代性,农户的响应也体现出两者的不同组合方式,而不同的农村居民点整理政策也会对这种影响产生一定的差异。

(2)农村居民点整理对农户土地投入变化具有显著影响。其中,对农户土地资金投入的净效应显著为正,相比之下,整理户土地资金投入增加更多,即农村居民点整理显著促进了农户土地资金投入增加;对农户土地劳动力投入的净效应显著为负,整理户的土地劳动力投入下降更多,即农村居民点整理促使农户土地劳动力投入减少。

(3)不同农村居民点整理政策对农户土地投入影响具有明显差异。在农民居住安置政策方面,公寓房居住安置方式更可能带来农户土地投入减少,不利于农地资源持续利用。宅基地补偿政策方面,置换住房更有利于促进农户土地资金投入的增加,即农村居民点整理后农户居住条件越稳定、经济负担越小的宅基地补偿方式,越有利于农户追加土地资金投入,而宅基地补偿办法的差异对农户土地劳动力投入则没有显著影响。土地产权稳定性对农户土地资金投入具有显著正向影响,有利于节约集约土地劳动力投入。

3.2 政策建议

依据前述研究,基于提高农村居民整理政策的有效性、引导农户土地投入行为的目的,提出如下政策建议。

(1)强化农村居民点整理规划引导,积极开展农村土地综合整治。根据区域自然、经济和社会条件,充分考虑农民收入对土地的依赖程度和耕作半径,合理决策农村居民点整理项目区的规模与时机;优化农村居民点空间布局,尽可能降低农村居民点整理对农民生产生活的负面影响,维护农户土地投入积极性。积极将单纯的农村居民点整治拓展到区域农村土地综合整治,减少土地细碎化程度,实现田块平整化、道路及沟渠标准化,为引导合理农户投入行为创造条件。

(2)优化农村宅基地补偿策略。保障农民参与决策权,依据农民生产、生活特点及经济发展状况等因素,确定科学合理的补偿方式与补偿标准。在经济欠发达地区,尽可能采用产权置换,减少搬迁给农民带来的生产生活负担,有效保证农户生产活动投入能力。

(3)完善农地经营权流转制度。健全的土地流转制度促进农户增加提高土壤肥力的长期性投入,减少土壤质量下降和环境污染,提高农地可持续利用能力。合理、规范引导农地流转,有效减少土地流转纠纷;合理确定农地流转年限,减少土地利用的不确定性,降低土地经营活动风险,提高农地流转需求。

(编辑:刘照胜)

References)

[1]邹伟,胡莉,林庶民,等.农村土地综合整治的内在驱动力分析[J].农业工程学报,2013,29(8):224-231.[ZOU Wei,HU Li,LIN Shumin,et al. Intrinsic driving force of rural land integrated consolidation[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2013,29(8):224-231.]

[2]王玉东,郝晋眠,杨立,等.平原区农村居民点用地空间整治分类研究——以河北省曲周县为例[J].中国人口·资源与环境,2012,22(3):13-18.[WANG Yudong,HAO Jinmin,YANG Li, et al. Classification of rural residential land for spatial consolidation in the plain area:a case study in Quzhou County,Hebei Province [J].China population, resources and environment 2012,22(3):13-18.]

[3]赵海林.农民集中居住的策略分析——基于王村的经验研究[J].中国农村观察,2009(6):32-36.[ZHAO Hailin. Strategic analysis of the farmers’ concentration of living:Wang Village-based empirical research[J]. China rural survey,2009(6):32-36.]

[4]邹伟,胡莉,胡锋.农村居民点整理对农业遗产保护的影响研究[J].中国农史,2013,32(5):126-131.[ZOU Wei, HU Li,HU Feng. Study on the impacts of rural residential land consolidation on the protection of agricultural heritage [J]. Agricultural history of China, 2013,32(5):126-131.]

[5]刘洪彬,王秋兵,董秀茹,等.城乡结合部区域农户土地利用行为差异及其政策启示——以沈阳市苏家屯区238户农户调查为例[J].经济地理,2012,32(5):113-119.[LIU Hongbin,WANG Qiubing,DONG Xiuru,et al.The characteristic and policy implication of the farmer land use in rural-urban fringe:a case study in Sujiatun District of Shenyang City, Liaoning Procince[J].Economic geography, 2012,32(5):113-119.]

[6]彭开丽,张安录.新农村建设中农村居民点用地整理的战略思考——以湖北省大冶市为例[J].农业现代化研究,2007(1):24-27.[PENG Kaili,ZHANG Anlu.Strategic study on land consolidation of rural residential area during socialist new country construction:a case from Daye City of Hubei Province[J].Research of agricultural modernization,2007(1):24-27.]

[7]PASAKARNIS G, MALIENE V. Towards sustainable rural development in central and eastern Europe: applying land consolidation [J] . Land use policy, 2010, 27(2):545-549.

[8]BURTON S P. Land consolidation in Cyprus: a vital policy for rural reconstruction [J] . Land use policy, 1988, 5(1):131-147.

[9]姜广辉,张凤荣,孔祥斌.北京山区农村居民点整理用地转换方向模拟[J].农业工程学报,2009,25(2):214-221[JIANG Guanghui, ZHANG Fengrong,KONG Xiangbin.Determining conversion direction of rural residential land consolidation in Beijing Mountainous Areas[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2009,25(2):214-221.]

[10]魏秀菊,胡振琪,何蔓.土地整理可能引发的生态环境问题及宏观管理对策[J].农业工程学报,2005,21(s1):127-130.[WEI Xiuju,HU Zhenqi,HE Man.Potential problems of ecological environment resulted from land rehabilitation and their macroscopic management countermeasures[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2005,21(s1):127-130.]

[11]谷晓坤,陈百明.土地整理景观生态评价方法及应用[J].中国土地科学,2008,22(12):58-62.[GU Xiaokun,CHEN Baiming.Method and application of landscape ecological evaluation of land consolidation[J].China land science,2008,22(12):58-62.]

[12]杨晓艳,朱德举,郧文聚,等.土地开发整理对区域景观格局的影响[J].农业工程学报,2005,21(9):67-71.[YANG Xiaoyan, ZHU Deju,YUN Wenju, et al.Analysis of the landscape spatial pattern influence caused by land development and consolidation[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2005,21(9):67-71.]

[13]周滔,杨庆媛,刘筱非.西南丘陵山区农村居民点整理:难点与对策[J].中国土地科学,2003,17(5):45-49.[ZHOU Tao,YANG Qingyuan,LIU Xiaofei. Difficulties and countermeasures of rural residential land consolidation in hilly and mountainous southwest China[J].China land science, 2003,17(5):45-49.]

[14]曹秀玲,张清军,尚国琲,等.河北省农村居民点整理潜力评价分级[J].农业工程学报,2009,25(11):318-323.[CAO Xiuling,ZHANG Qingjun,SHANG Guofei, et al.Evaluation and classification of rural residential land consolidation potential in Hebei Province[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2009,25(11):318-323.]

[15]刘成武,黄利民.农户土地利用投入变化及其土地利用意愿分析[J].农业工程学报,2014,30(20):297-305.[LIU Chengwu,HUANG Limin. Analysis on changes of land use inputs and their willingness of land use for farmers[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2014,30(20):297-305.]

[16]刘洪彬,吕杰.大城市郊区不同区域农户土地投入行为差异及其影响因素对比研究[J].资源科学,2014,36(10):2084-2091.[LIU Hongbin,LV Jie.Household land investment behavior and differences across metropolitan suburbs[J]. Resources science,2014,36(10):2084-2091.]

[17]梁流涛,曲福田,诸培新,等.不同兼业类型农户的土地利用行为和效率分析[J].资源科学,2008,30(10):1525-1532[LIANG Liutao,QU Futian,ZHU Peixin,et al.Analysis of land use behavior and efficiency of different farm household types [J].Resources science, 2008,30(10):1525-1532.]

[18]徐玉婷,杨钢桥.不同类型农户农地投入的影响因素[J].中国人口·资源与环境,2011,21(3):106-112.[XU Yuting,YANG Gangqiao. Influencing factors of farmland input by different types of farmer household[J]. China population, resources and environment, 2011,21(3):106-112.]

[19]欧阳进良,宋春梅,宇振荣,等.黄淮海平原农区不同类型农户的土地利用方式选择及其环境影响[J].自然资源学报,2004,19(1):1-11.[OUYANG Jinliang,SONG Chunmei,YU Zhenrong,et al.The farm household’s choice of land use type and its effectiveness on land quality and environment in Huang-Huai-Hai Plain[J].Journal of natural resources,2004,19(1):1-11.]

[20]梁流涛,许立民.生计资本与农户的土地利用效率[J].中国人口·资源与环境,2013,23(3):63-69.[LIANG Liutao,XU Limin.Relationship between livelihood capital and household land use efficiency[J].China population, resources and environment,2013,23(3):63-69.]

[21]杨钢桥,靳艳艳.农地流转对农户农地投入影响的区域比较——基于江汉平原和太湖平原的实证分析[J].中国人口·资源与环境,2010,20(10):164-168.[YANG Ganggiao,JIN Yanyan. Comparision of the impacts of farmland transfer on rural households’ inputs in farmland: based on the empirical study of Jianghan Plain and Taihu Lake Plain[J].China population, resources and environment, 2010,20(10):164-168.]

[22]赵京,杨钢桥,徐玉婷,农地整理对农户农地固定资本投入的影响研究[J].中国人口·资源与环境,2012,22(6):103-108.[ZHAO Jing,YANG Gangqiao,XU Yuting. Effects of farmland consolidation on agricultural fixed capital input of farm households[J].China population, resources and environment, 2012,22(6):103-108.]

[23]赵京,杨钢桥,汪文雄.农地整理对农户土地利用效率的影响研究[J].资源科学,2011,33(12):2271-2274.[ZHAO Jing,YANG Gangqiao,WANG Wenxiong.Effects of farmland consolidation on land use efficiency of farm households[J].Resources science,2011,33(12):2271-2274.]

蒋佳妮,王文涛,王灿,等.应对气候变化需以生态文明理念构建全球技术合作体系[J].中国人口·资源与环境,2017,27(1):57-64.[JIANG Jiani,WANG Wentao,WANG Can,et al.Addressing climate change demands to build a global technological cooperation system based on the ecological civilization philosophy[J].China population, resources and environment, 2017,27(1):57-64.]

Residential land consolidation on rural household’s land investment

ZOUWei1HULi1,2WANGYi-qiu3

(1.College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing Jiangsu 210095, China; 2.Chongqing Land Resource and Building Surveying & Planning Institute, Chongqing 400020, China; 3.College of Finance, Nanjing Agricultural University, Nanjing Jiangsu 210095, China)

In recent years, rural residential land consolidation has been regarded as an important measure in the urban and rural development, widely carried out in different regions. It brings the improvement of farmers’ living environment, replacement construction land space for development of industrialization and urbanization. Simultaneously rural residential land consolidation has a tremendous shock on regional land resource sustainable utilization. An important performance responding to these shocks is the land investment change of rural household. This study, based on the logic line ‘rural residential land consolidation-change of regional land utilization conditions response to rural household’s land utilization behavior’, established the theoretical framework of the impact of rural residential land consolidation on rural household’s land investment. According to this basis, we established two models of the impact of rural residential land consolidation on rural household’s land investment at two levels of overall effect and different policy influence. Subsequently, according to the survey data in Jiangsu Province, this study estimated the net effect of rural residential land consolidation on rural household’s land investment from funding and labor, and the impact of different consolidation policies on farmers’ land investment. The results showed that rural residential land consolidation promotes rural household’s land investment, while it exerted a negative effect on rural household’s labor inputs. Different land consolidation policies had significant influence on rural household’s land investment. The compensation policies of housing land replacement and stability policy of agricultural land property rights had play positive roles on rural household’s funding investment. While resettlement apartment policy was more likely to reduce rural household’s land investment. The stability policy of agricultural land property rights and resettlement apartment policy have a significantly negative influence of farmers’ labor inputs. But the homestead compensation policy did not exert a significant impact on the rural household’s land labor input. The research interpreted these results reasonably, and also estimated the influence of control variables, such as farmer’s age, education level, proportion of agricultural income, employment level, agricultural subsidies,farming distance and land management area, on farmers land investment. Finally, we put forward some advice on adjusting rural residential land consolidation policy and reasonably guiding rural household’s investment behavior, from perspectives of strengthening planning, extending connotation, optimizing land compensation strategy and improving land circulation system.

rural household; residential land consolidation; land investment

2016-09-23

邹伟,教授,博导,主要研究方向为农村土地利用与管理、土地财税与金融。E-mail:njauzw@126.com。

王翌秋,博士,副教授,主要研究方向为农村金融与农地利用。E-mail:wangyiqiu@njau.edu.cn。

国家自然科学基金项目“农村居民点整理对农户土地利用变化影响研究:以长江三角洲地区典型村庄为例”(批准号:71173112);国家社科基金重大项目“现代农业导向的农业结构战略性调整研究”(批准号:11ZD&010);南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社科基金创新项目“地方政府主导农地流转的风险及防范研究”(批准号:SKCX2014002)。

F301.0

A

1002-2104(2017)01-0048-09

10.3969/j.issn.1002-2104.2017.01.006

邹伟,胡莉,王翌秋.农村居民点整理对农户土地投入影响研究[J].中国人口·资源与环境,2017,27(1):48-56.[ZOU Wei,HU Li,WANG Yiqiu.Residential land consolidation on rural household’s land investment[J].China population, resources and environment, 2017,27(1):48-56.]