世界一流学科:“以评促建”何以可能

——基于系统科学的分析

2017-01-12武建鑫周光礼

武建鑫 周光礼

(中国人民大学,北京 100872)

世界一流学科:“以评促建”何以可能

——基于系统科学的分析

武建鑫 周光礼

(中国人民大学,北京 100872)

建设世界一流学科需要科学有效的学科评估为其战略选择提供判断依据。然而,作为学科建设的基本原则,“以评促建”在实践过程中却出现了较大的偏差:其一,评估主体秉承“构成论”思维方式,掩盖了一流学科的整体状态和潜在内涵;其二,办学者坚持“还原论”的建设方式,忽视了学科发展机理和现代学术制度;其三,“以评促建”有其自身的效用边界,“竞争选优”不利于国家意志的有效体现。研究认为,世界一流学科是在卓越的学科理念、历史传统、文化信念的基础上自组织形成的,其特殊的生长方式要求重塑“以评促建”的合法性基础。转向“整体论”的学科评估方式,通过加强诊断式评估来养成能够持续改进的质量文化;转向“生成论”的学科建设方式,通过尊重学术研究的基本规律来激发学科组织的生长动力;重塑跨学科研究与学科建设的关系,通过发挥跨学科研究和教育的重要作用,建构协同有序的学科生态互动机制。

世界一流学科;学科评估;学科建设

学科评估是基于一定的价值标准,系统衡量某时段内学科发展的成果,准确把握学科发展的客观态势,其目的在于为学科建设提供决策支撑,进一步提升学科建设质量。[1]可见,学科评估有利于提升学科建设的科学性和有效性,“以评促建”是暗含在学科评估与学科建设之间的一项基本原则。正是在这种理念的指导下,过去几十年的学科建设工程为我国大学走向世界一流提供了坚实的基础。为了进一步推进世界一流学科的建设,中央全面深化改革领导小组于2015年8月审议通过了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,明确指出“建立健全绩效评价机制,积极采用第三方评价,提高科学性和公信度。在相对稳定支持的基础上,根据相关评估评价结果、资金使用管理等情况,动态调整支持力度,增强建设的有效性”。显然,建设世界一流学科需要积极发挥学科评估的重要作用,“以评促建”以其认知逻辑的正当性和有效性获得了政府和办学者的广泛认可。

然而,“以评促建”在世界一流学科建设过程中却遇到了尴尬,主要表现为:一方面,由于一流学科评估本身的局限未能准确反映学科真实状况,其指导效果大幅削减;另一方面,一流学科建设深受绩效主义的驱动,有组织地推动学科在指标上的进步,而无暇顾及学科组织的可持续发展。[2]这显然异化了学科评估的本来目的,不禁让人反思“以评促建”是否真的那么可靠?从已有研究成果来看,目前学者们较为关注学科评估指标体系的完善,以及学科建设策略性的阐述,当然,这些研究对办学者很有时效性,一定程度上起到了决策支持作用,但已有研究基本上是一种“形而下”的策略式研究,很少对学科评估与学科建设之间关系的可靠性进行认真地拷问,导致我们的学科建设处于“未知而先行”的状态。本文以系统科学为研究视角,通过分析一流学科评估的合理性及其局限性,系统梳理“以评促建”的尴尬及其缘由,希冀为一流学科评估与建设有效运行提供认识论基础。

一、一流学科评估的合理性及其假象

从世界范围来看,目前主要有《美国新闻与世界报道》(US.News)、《泰晤士高等教育》(Times)、国际高等教育咨询机构(Quacquarelli Symonds,简称QS)、上海交通大学世界一流大学研究中心(CWCU)四大评估机构开展世界一流学科评估。尽管各大排行榜开展学科评估的初衷及其标准不尽相同,①但其评估方式基本相似——首先设定逻辑自洽的指标体系,然后对各级指标赋予权重,通过加权求和进行排序,最终获得学科排行榜,以此来确定排在前列的学科为世界一流学科。那么,各大排行榜是否真的就是判定世界一流学科科学标准呢?基于此,本文以计算机科学为例,②试图从四大学科排行榜中揭示学科评估中的世界一流学科,只提取排名前20的大学,如表1所示。

如果说四大排行榜中排名前二十的大学拥有世界一流的计算机学科,那么,各大排行榜却对“谁是真正的一流”有着较大的分歧。首先,仅有麻省理工学院、卡内基梅隆大学、苏黎世联邦理工学院三所大学共同位列前二十,其差异系数为0.96,且它们在不同排行榜中位列名次差异较大。就拿苏黎世联邦理工学院来说,它在Times排名中位列第一,但在US.News排名中位列第18。这表明尽管有若干大学计算机学科在不同排行榜中的位置有其一致性,但评估机构对世界一流学科认知的差异性较大。另外,像德国慕尼黑工业大学、康奈尔大学、南加州大学等16所大学仅在各排行榜中出现一次,与其说这些大学的计算机学科是世界一流,倒不如说它们是CWCU的世界一流,是Times的世界一流。可问题是,如果世界一流水平的界定如此不确定的话,那么我们如何看待世界一流学科的边界与标准,这不得不令人深思。再从排行榜共现数据来看,有7所大学共同出现在三个排行榜,其差异系数为0.96;有14所大学共同出现在两个排行榜,其差异系数为0.92。这就说明世界一流学科认可度在较小范围内具有较大的一致性,但这明显与世界一流学科的国际可比性相违背。

表1 四大排行榜对计算机科学(Computer Science)的最新排名整理结果

倘若上述分析结果还不能说明问题,那么,我们有必要从四大评估机构的学科评估指标体系入手。四大评估机构主要从科研产出、教学投入、学术声誉、师生获奖、国际化水平、产业收入等维度来筛选一流学科。[3]不同评估机构在各维度上有所侧重,比如US.News较为重视科研产出,而Times却关注到教学水平,这也是不同大学在四大排行榜位置差异性的原因之一。具体来看,投入指标占比18.91%,主要包括教师和学生的国际化数量比例,但有所忽视教师和学生质量评估;产出指标占比51.35%,尽管符合柏林原则倡导的评价原则——产出指标能够为学科组织的声望和质量提供更为精确的评价,[4]但过于重视科研产出规模和总量的考核,忽视了质量与效益;影响指标占比29.72%,主要通过学术声誉、教学声誉、雇主声誉等指标来反映学术影响力,似乎这种同行评估的方式弥补了其他指标的不足之处,然而,由于量化技术的强行使用,社会公众对声誉评估的公正性和客观性已经产生了质疑。

总的来说,由于量化技术的过度使用,容易给社会公众造成一种假象——学科的优劣在媒体的介入下变得一目了然,似乎高深学问与社会大众之间的知识鸿沟就此被数据填平了。然而,评估认定的世界一流学科有时候也仅仅是量化技术层面的一流,并非它真的比其它排名靠后的学科水平更高,而只是说该学科比其他学科在相应的评估指标上略胜一筹。我们认为,学科与学科之间很难比较其高下,一方面,不同大学的同一学科有着不同的研究方向,担负着不同的国家使命与责任,无法用统一的评估标准对其衡量;另一方面,学科系统的完整性与复杂性始终和指标体系的有限性与可量化相互矛盾,导致评估结果存在很大的不确定性。显然,我们所看到的一流学科排行榜存在数据假象,但如果我们把学科评估结果“奉为圭皋”,然后对其进行标杆研究,从各指标差距上寻找追赶策略,其结果有可能在各指标上有所提升,但终究成为空洞无物的技术上的一流。除此之外,一流学科评估能否指导其建设,或者说在多大程度上能够指导学科建设,还有待于进一步探讨。

二、“以评促建”在实践中的偏差及其缘由

由于学科评估总是隐藏着大学对于科研成果量化评价方式的迷信,以及对于科学和学科的功利主义思想的服膺,导致评估结果具有很大的不确定性,以至于对学科建设的指导作用受到了前所未有的挑战。在实践过程中,学科评估结果常常与政府和大学的资源配置挂钩,致使学科评估在我国学科建设中扮演着重要的角色,因此,评估结果的不确定性在指导学科建设过程中进一步被放大了,这显然无益于学科建设走向正轨。

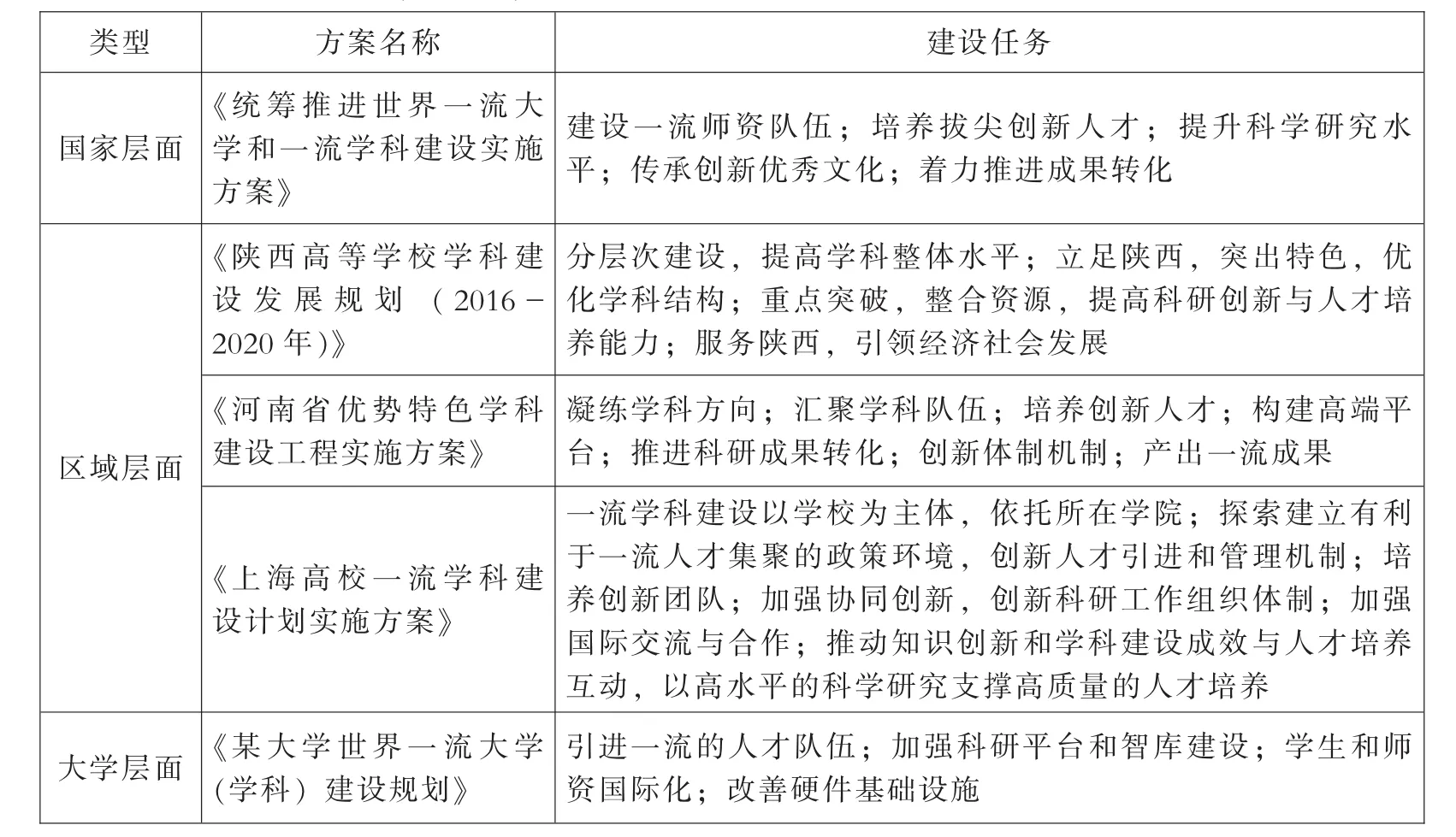

“双一流”建设方案的颁布推动了区域高等教育的战略布局,各省市相继颁布了一流大学与一流学科建设的区域政策方案,如表2所示。国家、区域、大学各层面的学科建设方案有其一致性,主要反映在师资队伍建设、培养创新人才、提升科研水平、推进科研成果转化四个方面,同时与一流学科评估指标高度对应,这不能不说是学科评估导向作用的高度异化,即将学科评估指标与学科建设策略简单对接,盲目追赶评估指标上的一流标准,这将导致“以评促建”的正当性及其有效性大打折扣。也正因为如此,被异化的“以评促建”越是得到政府和办学者的高度认可,其建设世界一流学科的道路就越漫长。因此,有必要系统分析“以评促建”在实践中的偏差及其缘由。

表2 国家、区域、大学层面世界一流学科建设方案的任务部署

1.“构成论”的学科评估方式掩盖了一流学科的整体状态和潜在内涵

“以评促建”成立的基本前提是准确把握学科发展的整体态势,可事实上,评估者秉承“构成论”的认识方式,与全面反映学科发展的整体面貌构成矛盾,这在一定程度上消解了“以评促建”的有效性基础。现代以降,科学主义的盛行强化了构成论思维方式合理性存在,构成论的基本思想认为,宇宙及其间万物的运动、变化、发展都是宇宙中基本构成要素的分离与结合。[5]具体来讲,构成论有三个基本特征:其一,所有事物都可以分解为不同的组成要素;其二,各要素独立存在,较少考虑要素之间的内在联系;其三,只要解决了各要素分支的问题,系统功能就可以得到优化。尽管构成论为我们认识世界提供了便捷,但这种思维方式使得我们只看到部分而忽视了整体,正如阿尔文·托夫勒所言:“在当代西方文明中得到最高发展的技巧之一就是拆零,即把问题分解成尽可能小的一些部分。我们非常擅长此技,以至我们竟时常忘记把这些细部重新组装到一起。”[6]

世界一流学科的构成与生长是一个复杂的过程,是在现实与历史的不断发展中形成的,有显性的一流指标,诸如学术成果、学者队伍、学生水平,也有潜存的学术范式、学术精神、组织氛围等要素。然而,构成论的思维方式却将世界一流学科的认知简单化,将若干公认的一流学科作为标本,归纳出世界一流学科的显性特征,然后选择具有最大通约性的要素,来制定能够衡量所有学科的评估指标体系,最后,通过评估计算形成世界一流学科排行榜。至此,我们所看到的一流学科也仅仅是被分解了的若干指标构成的学科,但它丢弃了那些具有活力的学术气息、组织成长,以及学者所坚守的价值观和信念等潜存要素,而这些要素才是一个学术组织真正成为一流的生命养分。我们应该明白,目前排名在顶端的一流学科,并不是围绕当前排名体系通常采用的“科研生产率”或“声誉调查”这类狭隘的量化指标而建立的,虽然这些学科也会受这些排名的影响,但他们获得国际地位的途径是扎根于学术传统、学科组织、学术信念的基础上。[7]显然,办学者若是按照排行榜上的学科标准建设自己的一流学科,无疑是缘木求鱼。

2.“还原论”的学科建设方式忽视了学科发展机理和现代学术制度

“以评促建”主要通过探寻制约组织可持续发展的原因来发挥作用的,可事实上,办学者坚持“还原论”的建设方式,盲目将评估指标提升作为建设策略,忽视了现代学术制度和学科组织本身的关照。在学科建设实践中,“构成论”的认知方式往往以“还原论”的建设方式体现在学科规划过程中,具体表现为:以评估结果为基准,对照自身与目标大学之间在排名和各要素上的差别,然后,通过逐项优化各要素的功能,来推进世界一流学科建设的进程。还原论的基本思想认为,宇宙是一个机械系统,此系统由相互分割的客体构成,而这些客体又可以还原为基本的物质构建,构件的性质和相互作用彻底地决定着一切自然现象。换句话说,还原论是一种逆向构成论思维,是其衍生产品,但这种衍生物在学科建设过程中却已被固化在办学者的思维系统中,主要表现在两个方面:其一,容易将一流学者、一流学生、一流成果、一流声誉等构成要素视为独立存在的个体,而较少深究各要素之间的关系,以及谁决定谁的问题;其二,办学者只关注一流学科的产出指标,而对学科组织机体的成长与变迁,以及现代学术制度的建立缺乏关照。

学科评估遵循普遍的标准,而学科建设对于一所大学来讲却是特殊的,尤其是对于一流学科的建设而言,不仅与学科自身的历史传统、学术范式有关,还与所在大学的学科布局、制度体系、经费配置有关。我们认为,有效利用评估结果促进学科建设,其媒介在于办学者在参照国际性标准的情况下,分析学术产出的“生长土壤”,然后结合大学的使命及其定位,分析学科在整个学校结构布局中的位置及其功能,以此来根据学科发展传统与成长阶段来探讨学科建设策略。当然,不同学科有其自身的学术传统和理想信念,其建设方式是否也有所不同,应用学科直接面向行业产业技术难题的攻克,或许可以像工程建设一样按照要素构成进行配置,但基础科学和人文学科似乎更加强调学术共同体的形成,以及宽松自由的学术氛围的营造。另外,现代学术制度的建立是建设一流大学和一流学科的重要保障,比起一流大学这样宏伟的目标,想必建设一流的制度、形成卓越的学术文化更为重要,因此,一流学科建设在关注指标的同时,还要从学术制度根本着手。

3.“以评促建”有其效用边界,“竞争选优”不利于国家意志的有效体现

“以评促建”因评估主体和评估目的不同而有其自身的效用边界,可事实上,建设主体往往统一采用世界标准来指导区域高等教育系统的建设,容易忽视一流学科要满足国家和区域的需要。“以评促建”涉及两类主体:一类是评估主体,就四大评估机构而言,Times,US. News,QS三大评估机构均是媒体机构,其学科排名主要是为了满足市场需要;而CWCU是由高校研究人员发起的学科排名,其目的主要是为了对照国内学科与世界一流学科的差距。另一类是建设主体,广义上的建设主体包括政府、大学、学科带头人,狭义上的建设主体主要是指学科组织带头人,其中政府作为推动国家或区域层面学科建设的总设计师,大学作为优化学校层面学科布局的重要舵手,学科带头人是负责提升某一学科水平的建设者。可见,评估主体有着多元的评估目的,并非都是为了学科建设而进行评估,而建设者往往不加区别地将评估结果作为学科建设的参照系,导致“以评促建”效果严重削弱,甚至对学科建设造成误导。

另外,建设主体也有多元的评估诉求,国家层面的学科布局、区域层面的学科建设,以及大学内部的学科布局均需要不同的学科评估,尤其是大学内部的学科建设,除了参照横向的国际排名结果,还需要根据自身学科传统的变迁开展纵向的诊断性评估。当然,大学的学科建设还需要为新兴学科、交叉学科提供生长空间,而已有的学科评估一方面在继续加强传统学科边界的同时,另一方面却在阻碍学者们开展跨学科研究的道路。因此,建设主体不能被学科排行榜所累,在优化学校层面的学科布局时,还需要适当考虑科学的未来发展方向,为跨学科研究提供组织保障,毕竟学科评估是面向历史的,而学科建设是面向未来的。学科建设主体要积极发挥能动性,在选择世界一流的同时,也要考虑到国家急需的支撑。

三、“以评促建”认知逻辑的必要转变

政府层面全力推进世界一流学科建设,无非是基于高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点,更好地为创新驱动发展战略提供智力支撑。过去三十多年的学科建设实践在学科外在建制上取得了一定的成就,但由政府推动整齐划一的学术发展政策仅适用于建设高水平学科的初级阶段。未来的学科建设一定是基于知识传统的建构由内而外地提升学术水平,我们知道,世界一流学科是在卓越的学科理念、历史传统、文化信念的基础上发展起来的,需要一种以生长演化的理念来看待学科组织系统,即自组织的观点。这种观点强调学科组织的生命传统、生长过程、生态系统,它有三个基本特征:其一,学科生长不是投入要素的简单叠加,而是各要素互动联结与外部环境共同作用的显性结果;其二,一流学科是基于学术发展的主体性和自主性自我演化而来的,并非是外力给定的;其三,学科组织具有强烈的文化情境,其生长力取决于是否扎根于大学和国家的文化传统。自组织的认识不仅是学科组织介入世界一流学科建设的本源回归,也是尊重学术逻辑强调组织生态的一种理性探索。

我们认为,“以评促建”仍然是世界一流学科建设的基本原则,但为了弥补实践中的偏差,需要重新认识学科评估与建设之间的关系。除了政府尽快给予院校充分的自治,支持院校培育自我改进的质量文化,还需要办学者尊重学术发展规律,强化诊断式的自我评估,树立自组织的学科建设模式,为学科的自我生长、自我修复、自我调整提供良好的生态环境。

1.转向“整体论”的学科评估方式,有利于学科组织养成自我改进的质量文化

要从认识论层面转变学科评估方式,一流学科评估需要从“构成论”转向“整体论”,通过强化诊断式的自我评估机制,来养成学科组织持续改进的质量文化。在“构成论”学科评估中,关于学科系统的动力学都将被理解为各部分的性质,即从若干外延指标的属性中可以把握系统的特征,但这种思维方式容易将系统分割成没有联系的碎片,存在严重的指标“拼凑”现象,以至于“构成论”学科评估在反映世界一流学科整体特性时捉襟见肘。随着系统科学的发展,“整体论”思维方式以其独特的优越性逐渐被学者们接纳,认为世界是一个不可分、连续存在的整体,主要包括三方面内容:其一,整体在内容上多于部分的总和;其二,若将部分同整体相分离而孤立地加以考虑,就不能理解这些部分;其三,多个部分在动态上是互相联系或互相依存的。[8]显然,“整体论”是对“构成论”的一种扬弃,在承认通过认识部分来把握整体的便捷性基础上,强调了整体在反映事物全貌时的独特性优势。

我们认为,“整体论”在评估世界一流学科时要从以下几个方面着手:首先,从测量指标的方式来看,在对指标观测点进行量化考核时,还需考虑赋以相应指标的整体性认识,比如对学生质量、国家贡献等内容进行调研获得描述性数据,以及对学术声誉、学科潜力等内容落实同行评估的效力,而非象征意义上的几千名专家;其次,统筹考虑学科的横向比较和纵向积淀,对于横向维度的评估而言,适当考虑将排名结果按照分布规律划分成若干个梯队,可以有效地反映各个梯队的整体水平,以及每个学科所在的大致位置,这样既减小了评估结果的不确定性,又为学科评估与建设提供了桥梁;对于纵向维度的评估而言,主要体现在根据学科传统和历史发展建立自我评估机制,总结学科在不同发展阶段的经验,以及分析目前面临的问题及其原因,结合横向评估结果为学科建设策略的选择提供决策依据。据我们所知,在一流学科建设过程中,清华大学已陆续开展了学科、专业、科研基地、实验室等方面的定期评估,比如,1999年,学校邀请杨振宁等国际著名专家对物理系的办学情况进行全面评估;2006年10月,工业工程系邀请该领域的6位美国工程院院士,对本科、研究生人才培养进行全面评估,学科建设都取得了较好效果。道理很明显,他评各有其目的,而自评才有利于建设。一个进步的学科组织,不仅仅在于学术产出的繁华表象,还在于组织机体是否具有自我进步、自我改正、自我提升的力量;[9]一个进步的学科组织,唯有通过历史的总结与梳理,才能坚守学术传统,为学科发展凝练恰切的研究方向,提供科学有效的建设策略。

2.转向“生成论”的学科建设方式,有利于激发学科组织自我演化的生长动力

要从实践论层面转变学科建设模式,一流学科建设需要从“还原论”转向“生成论”,通过重塑学科发展的自组织理念,进一步激发学科组织自我演化的生长动力。以往“还原论”学科建设模式仅仅是“机械论”认知方式的延续,将学科评估与学科建设直接对接,追求指标排名的进一步提升,尽管这种方式可以为学科建设提供短暂的绩效证据,但往往是以牺牲组织可持续发展为代价的——由于激进的指标跟进策略容易导致学科生态系统的破坏。鉴于学科自组织的特性,世界一流学科的建设模式有必要从“还原论”转向“生成论”,“生成论”的基本思想认为,“事物的变化是不确定的,它们自己存在着相互联系、相互作用,事物在不断地转化、生成和消亡,生成过程不是物质结构组成要素的分解或重新组合,而是突现,是自组织,是新事物的生成。”[10]这种模式强调学科组织的历史传统、生长过程、生态系统,它具有动态性和整体性两大特征,主要由潜在性、显现性、全域相关性、随机性、自我同一性体现出来,其中,潜在性是生成之源,显现性是生成之途,显现过程就是“生”的过程中。

世界观的转变是根本的转变,在宇宙生成的大视野中,生成演化才是自然界和人类社会最普遍的现象。以生成论的观点来看,世界一流学科的产生与发展是一个自组织过程,它基于学科自身的历史积淀,以及与大学和外界相互作用而自然形成的,其一流水平是学科整体特性的外显,而非外力给定或能够像工程一样定期建成的。显然,自组织的演化过程不仅是学科组织介入世界一流学科建设的本源回归,也是尊重学术逻辑强调组织生态的一种理性探索,主要包括以下几个方面:第一,要尊重学科组织的主体性和自主权,二级院系作为学科组织的实践载体,一方面需要学校在学科宏观布局之外给予院系学术发展的自主权,充分发挥院系学术委员会的学术权力;另一方面,要充分发挥院系所有人的主观能动性,在学科带头人的领导下,适时凝练学科方向、搭建科研平台、引进高水平人才。第二,一流学科的建设的资源投入应该重视关系思维,充分考虑投入要素之间的互动关系,尤其是学科人与资源的匹配程度,以此来避免学术能力不足与资源相对过剩的现象。第三,强化竞争与协同作用,深化大学学科布局的生态结构,通过发挥自身的学科传统优势,构建一条功能互补、协同有序的“学科生态链”。第四,要重构学科系统,推进学科、专业、课程一体化建设,我们认为,一流学科是基于课程、专业、学科互动生长的结果,其中,课程内容来自于学科,专业由若干门课程组成,学科通过课程的组合来影响专业。[11]只有将学科、专业、课程统筹考虑,才不至于将一流学科建设异化为“一流的科学研究”。

3.重塑跨学科研究与学科建设关系,有利于建构协同有序的学科生态互动机制

要处理好跨学科研究与世界一流学科建设的关系,学科建设主体应充分发挥学科交叉研究和跨学科教育的重要作用,为一流学科搭建良好的学科互动生态机制。“以评促建”理念通常是指传统学科的评估与建设,比如加强数学、物理学、化学、生物学学科水平建设,这不仅容易导致评估与建设主体忽视跨学科研究的重要位置,而且容易造成学科之间强烈的对立和隔阂,最终制约整个学校学科水平的进一步提升。事实上,很难有一所大学仅有一个学科傲立群雄,而往往是一所大学以高水平的学科群出现在各种排行榜,比如哈佛大学、麻省理工学院等高校的大部分学科都堪称世界一流,而这其中就有跨学科研究的重要作用。根据ESI数据库跨学科研究(Multidisciplinary)机构最新排名中,共有93所机构在列,排名前列的大学有哈佛大学、加州大学、麻省理工学院、牛津大学等高校,于国内而言,除了中科院位居第9,国内只有清华大学上榜且名列65。这似乎表明跨学科研究与大学的学科水平呈正相关关系,一流学科建设需要重视跨学科研究的作用。

在这个学科发展高度分化又高度综合的“大科学”时代,跨学科研究往往以独特的知识生产方式对整个学校的学科水平起着重要的推动作用。它既有助于弥补学科知识之间的缝隙,又有助于推动基础研究和解决重大技术难题。大学尤其是综合性大学学科门类齐全、高层次人才集聚,对于开展跨学科研究有着得天独厚的优势,因此,我们要重新反思“以评促建”的效用边界,以及跨学科研究与一流学科建设之间的关系。从评估主体来看,目前四大学科评估机构均未将跨学科研究列为评估科目,只有ESI数据库将跨学科研究(Multidisciplinary)列为22个学科之中,这对于跨学科研究的导向还远远不够;从跨学科研究实践来看,国内著名高校尽管也在推动跨学科研究平台的建设,但往往因为院系建制藩篱严重、人员身份固化、资源配套不稳定、考核评价机制不健全等原因,未能有效地将跨学科研究纳入世界一流学科范畴之中。因此,政府和大学要将跨学科研究纳入世界一流学科建设方案之中,并为其设计合理的制度措施,比如,将每个教师同时受聘两个系,其中一个系与他拥有的学位有关,另一个系则与他个人兴趣有关,或与他所做的有关研究工作有关,这样一来,自然就会产生一系列不可思议的跨学科组合形式。[12]另外,跨学科研究还有利于培养具有跨学科思维的复合型人才,尤其对于研究生来说,鼓励学生参与跨学科研究项目,一个跨度大的科研项目,其实施过程本身就是学科交叉融合、培养跨学科思维的过程,同时还应鼓励依托跨学科项目选择学位论文题目,从制度上激活跨学科研究的进程,只有实施“不跨学科就死亡”的自由但却严肃的办法进行管理,那才会使我们的现在和未来得到改变。

总的来说,“以评促建”认知逻辑的转变既有自身合理性存在的局限之处,又有建设世界一流学科新使命的迫切要求。作为后发型国家的学科建设活动,在起初往往是根据“显在”实体来构建学科的轮廓,由外而内地加强学术阵地的基础性建设,在这种建设逻辑的指导下,“以评促建”理念发挥了巨大的支撑作用。然而,世界一流学科对于我国高等教育改革与发展来讲是一个新使命,更加强调探究知识的前沿性、现代学术制度、卓越的学术传统和研究理念,这些要素并不能通过简单的指标评估来加以建设,而是在长期竞争与协同的学术环境中自发演化而来的。因此,建设世界一流学科遵循的是由内而外的学科建设逻辑,即从培养卓越的学术环境、建立现代学术制度、激励学科组织的自我生长动力出发,这种逻辑必然要求重塑“以评促建”的认识论基础。

注释:

①US.News的评价初衷是为学生能够进行跨国高等教育的比较和选择;THE的评价初衷是反映学校的教学质量和真实水平;QS的评价初衷是帮助学生在出国学习时更好地选择国外高校;CWUC的评价初衷是为了分析中国大学与世界一流大学的差距。四大排行榜的评估标准主要反映在学科划分和评估指标体系两个方面。

②以计算机科学(Computer Science)为例有两大优势:其一,计算机科学在四大排行榜中都有相应的学科分类;其二,计算机科学在全世界具有较为明确的学科边界,保证不同排行榜对学科的认识较为一致,便于跨越排行榜的比较和分析。

[1]官有坦,陈锦棠等.第三部门评估与责信[M].北京:北京大学出版社,2008.6.

[2]王建华.一流学科评估的理论探讨[J].大学教育科学,2012,(3):69.

[3]周光礼,武建鑫.什么是学术评价的全球标准——基于四个全球大学排行榜的实证分析[J].中国高教研究,2016,(4):51-56.

[4]高等教育机构排名的柏林原则[EB/ OL].http://iher.ustc.edu.cn/xsyj/201106/t20110628_ 114751.html,2016-1-12.

[5]金吾伦.生成哲学[M].保定:河北大学出版社,2000.2.

[6]伊·普里戈金,伊·斯唐热.从混沌到有序:人与自然的新对话[M].上海:上海译文出版社,1987.5.

[7]约翰·奥伯雷·道格拉斯.从排行到适切:论旗舰大学的范式转型[J].徐丹,熊艳青译.大学教育科学,2015,(3):9.

[8]D.C.菲利普.社会科学中的整体论思想[M].银川:宁夏人民出版社,1988.2.

[9]郑莉.建构“体用”结合的学科评价体系[J].中国高教研究,2016,(5):25-27.

[10]金吾伦.从复杂系统看传统思维方式的历史演变[J].杭州师范大学学报(社会科学报),2008,(3):24-30.

[11]周光礼.“双一流”建设中的学术突破——论大学学科、专业、课程一体化建设[J].教育研究,2016,(5):72-76.

[12]华勒斯坦.开放社会科学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1997.112.

(责任编辑田晓苗)

World-class Disciplines:How to Promote Construction through Evaluation ---An Analysis Based on System Science

Wu Jianxin Zhou Guangli

A scientific and effective discipline evaluation can provide a basis for assessing its strategies for the construction of world-class discipline.However,as the basic principle of discipline construction,“evaluation for promotion”in practice has fallen short of its target.First,the assessment of discipline adheres to“composition theory”and the result obscures the overall situation and potential problems the evaluated disciplines.Secondly,the leadership of the disciplines adhere to the“reduction theory”as the guidelines for construction,ignoring the disciplinary development mechanism and modern academic system. Thirdly,“evaluation for promotion”has its own utility boundary and the practice of“selection in competition”is not conducive to the effective expression of the state goals.This study argues that worldclass disciplines grow in environment what has excellent academic ideas,traditions and culture.This requires that we have to reevaluate the concept of“evaluation for construction”and adjust discipline evaluation to the track of a more holistic approach,which aims to help through a diagnostic assessment.The construction of discipline should turn to the cognitive logic of“generation theory”and stimulate the growth of discipline organization by respecting the basic law of academic research.Meanwhile,we should rebalance interdisciplinary research and disciplinary construction,and form the interdisciplinary mechanisms of interdisciplinary ecology by promoting interdisciplinary research and education.

world-class discipline;discipline evaluation;discipline construction

G642.47

A

1672-4038(2016)11-0053-09

2016-10-12

北京市社会科学基金重点资助项目(14JYA002)

武建鑫,中国人民大学教育学院博士研究生,主要从事学科评估与学科建设研究;周光礼,中国人民大学教育学院副院长,教授,博士生导师,主要从事高等教育政策与管理、院校发展研究。