高等教育中外合作办学的现状、问题与对策

——基于教育部中外合作办学监督工作信息平台数据的统计分析

2017-01-12洪煜钟秉林刘丽

洪煜钟秉林刘丽

(1.中央财经大学,北京,100081;2.北京师范大学,北京,100875)

高等教育中外合作办学的现状、问题与对策

——基于教育部中外合作办学监督工作信息平台数据的统计分析

洪煜1钟秉林2刘丽2

(1.中央财经大学,北京,100081;2.北京师范大学,北京,100875)

本研究根据教育部中外合作办学监督工作信息平台上公布的数据,分析了我国中外合作办学活动的区域分布、外方及港澳台办学者办学项目情况、办学层次和专业设置等,发现中外合作办学存在着区域分布失衡、营利倾向突出、质量监管乏力和产权归属不清等问题,需要制定扶持政策,加强分类管理,健全质量监督。

中外合作办学;分类管理;质量监督

近年来,中外合作办学规模日渐庞大。据统计,2004年我国高校举办的中外合作本科专业仅47个,招生规模7549人;[1]截至2016年,仅本科以上层次中外合作办学项目便达到951个,招生规模77263人,12年间规模增长了近10倍。随着中外合作办学活动日趋频繁,所面临的问题也渐趋复杂。今年4月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》,明确了“十三五”期间对外开放办学的战略目标和重点任务。本文研究了高等教育中外合作办学机构及项目的发展状况和现存问题,以期为中外合作办学相关政策的实施提供借鉴。

一、中外合作办学的现状分析

本研究采集了教育部中外合作办学监督工作信息平台上的相关数据,主要包括教育部审批和复核的机构及项目名单和由地方审批报教育部备案的机构及项目名单。①根据此名单,目前我国高等教育中外合作办学主要有三种形式,一是具有独立法人资格的办学机构,共7所;二是不具备独立法人资格的办学机构,共65所;三是中外合作办学项目,共1679个。通过采集上述机构和项目的信息,对中外合作办学的区域分布、办学层次、外方机构、开设专业、颁发证书等情况进行了系统分析。

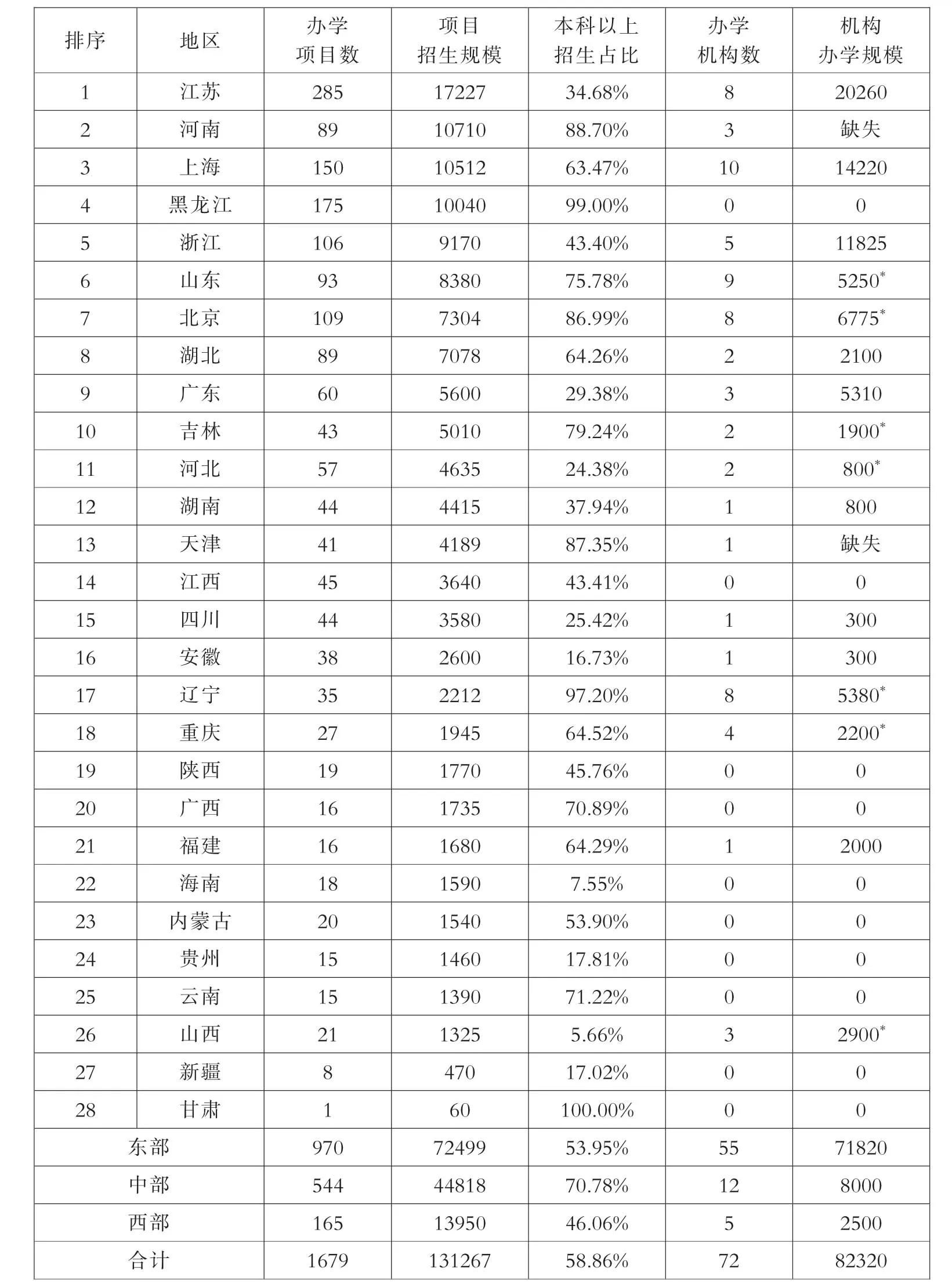

1.区域分布

从办学规模上看,仅中外合作办学项目每年招生规模便达到13.1万。半数以上的中外合作办学项目集中在东部地区,计有970个,占项目总数的57.8%,招生规模约7.25万人,占招生总数的55.2%。反观西部地区,办学项目共165个,仅为东部地区的六分之一;招生规模1. 4万,仅为东部地区的五分之一;西藏、青海和宁夏3个省份没有中外合作办学项目。

从各地中外合作办学项目的招生规模来看(详见表1),江苏、河南、上海和黑龙江4个省(市)每年招生规模都在一万以上;江苏省中外合作办学项目最多,达到285个,招生规模超过1.7万,其中本科以上学段招生数约占34.68%。与江苏、上海这两个东部省(市)相比,河南、黑龙江中外合作办学项目中本科以上所占比例较高,其中黑龙江本科招生占比达到99%。中部地区的中外合作办学项目中本科以上招生所占比例高达70.78%,比东部、西部地区均高出约20个百分点。

表1 中外合作办学项目及机构的区域分布(按办学项目招生规模排序)

中外合作办学机构共有72所,其中本科以上办学层次的机构共49所,约占68%。从区域分布看,中外合作办学机构由东向西递减:东部地区55所,中部12所,西部仅5所。上海的中外合作办学机构最多,达到10所,但办学规模较大的是江苏,超过了2万人,其中仅西交利物浦大学的办学规模便达到9000人左右。浙江的办学规模仅次于上海和江苏,超过了1.1万人,其中6600余人就读于宁波诺丁汉大学。

在72所办学机构中,要求收取合理回报的共16所,其中山东、辽宁各有4所。具备独立法人属性的合作办学机构仅7所,分别是长江商学院、上海纽约大学、西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、昆山杜克大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、苏州港大思培科技职业学院,②其中后两所办学机构的举办方要求收取合理回报。

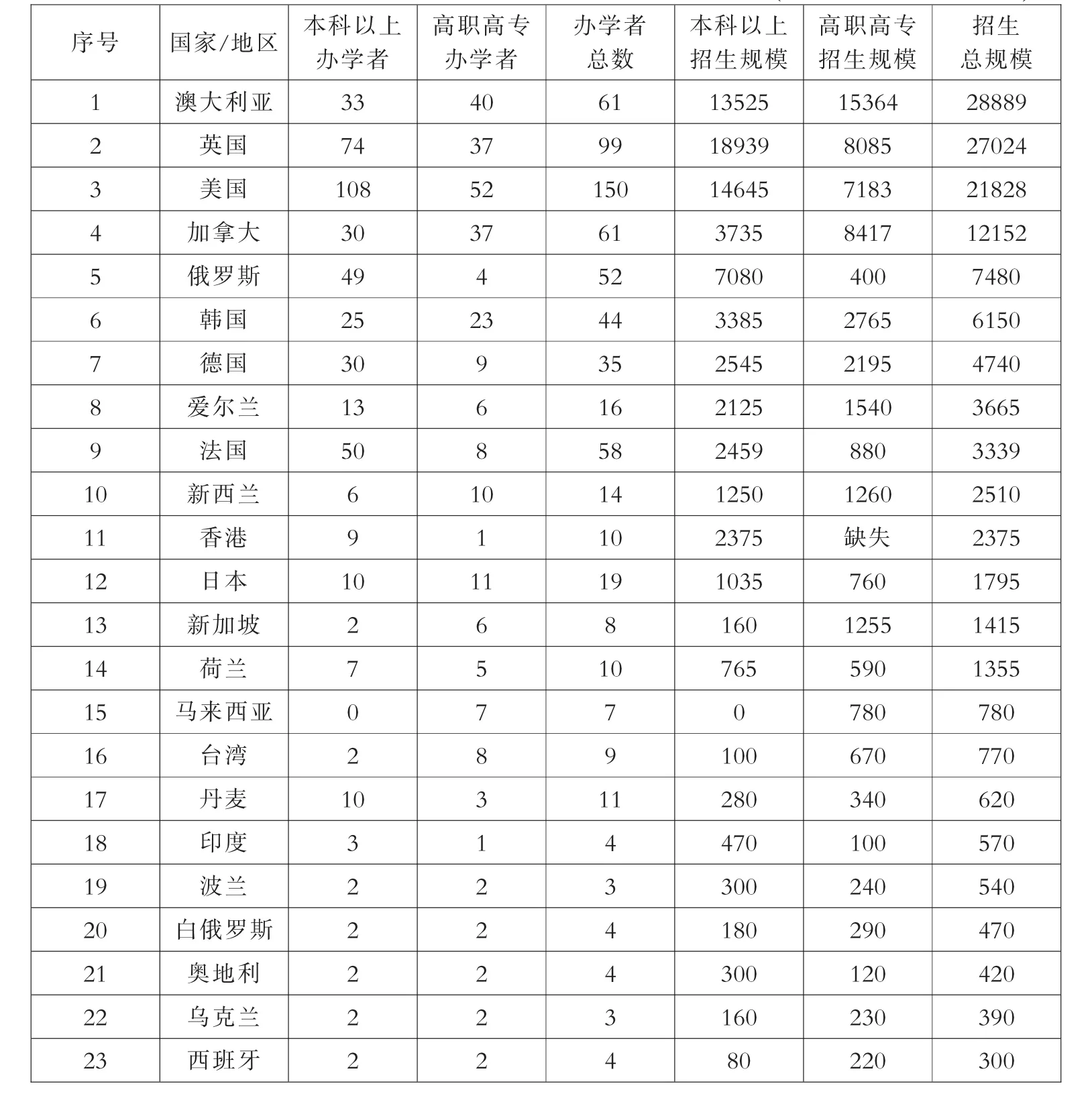

2.外方及港澳台办学者办学项目情况

参与举办中外合作办学项目的外方及港澳台办学者共有709个。③其中,以美国最多,共150个;英国次之,共99个;澳大利亚和加拿大各有61个。从招生规模看,澳大利亚和英国的办学项目招生规模超过了美国,均在2万以上。澳大利亚、英国、美国和加拿大在华的办学项目招生规模合计8.99万人,约占招生总规模的68.48%(详见表2)。

表3分别列举了本科以上办学层次、高职高专办学层次中招生规模最大的10个外方及港澳台办学者,我们发现排名靠前的大多来自英联邦国家。其中澳大利亚的高校办学项目的招生规模尤其突出:本科以上办学项目招生规模排名前十高校中,来自澳大利亚的有6所;高职高专办学项目招生规模排名前三的高校都来自澳大利亚。由此可见,中外合作办学中“连锁店”式办学的现象较为突出。

表2 不同国家及地区的办学者及其办学项目招生规模(按招生总规模排序)

24比利时4042900290 25瑞典3032700270 26瑞士123100170270 27意大利6062400240 28芬兰11216050210 29挪威112150缺失150 30南非1011000100 31泰国0110100100 32葡萄牙10160060合计4892837097726354004131267

表3 招生规模最大的10个外方及港澳台办学者

3.办学层次

从不同层次办学项目及其招生规模来看,本科办学项目数量最多,招生规模最大,共有757个办学项目每年招生6.53万人,分别占办学项目总数、办学项目招生总规模的45.09%和49.72%。高职高专办学项目共728个,占43.36%,招生规模约5.4万人,占总规模的41.14%,均略逊于本科。而硕士项目招生规模约1.18万,博士项目招生规模不足200,二者合计约占总规模的9%。值得注意的是,高职高专、本科的办学项目招生数中98%以上纳入了国家招生计划:高职高专项目招生中自主招生仅占1.46%,本科约占1.91%。而硕士、博士办学项目中自主招生的比例都达到了80%以上,其中硕士项目自主招生约占94.11%,博士占80.49%。综上,随着学历层次的提升,中外合作办学的招生规模递减;高职高专和本科的招生大部分纳入了国家招生计划,而硕士、博士招生中自主招生占八成以上(详见表4)。

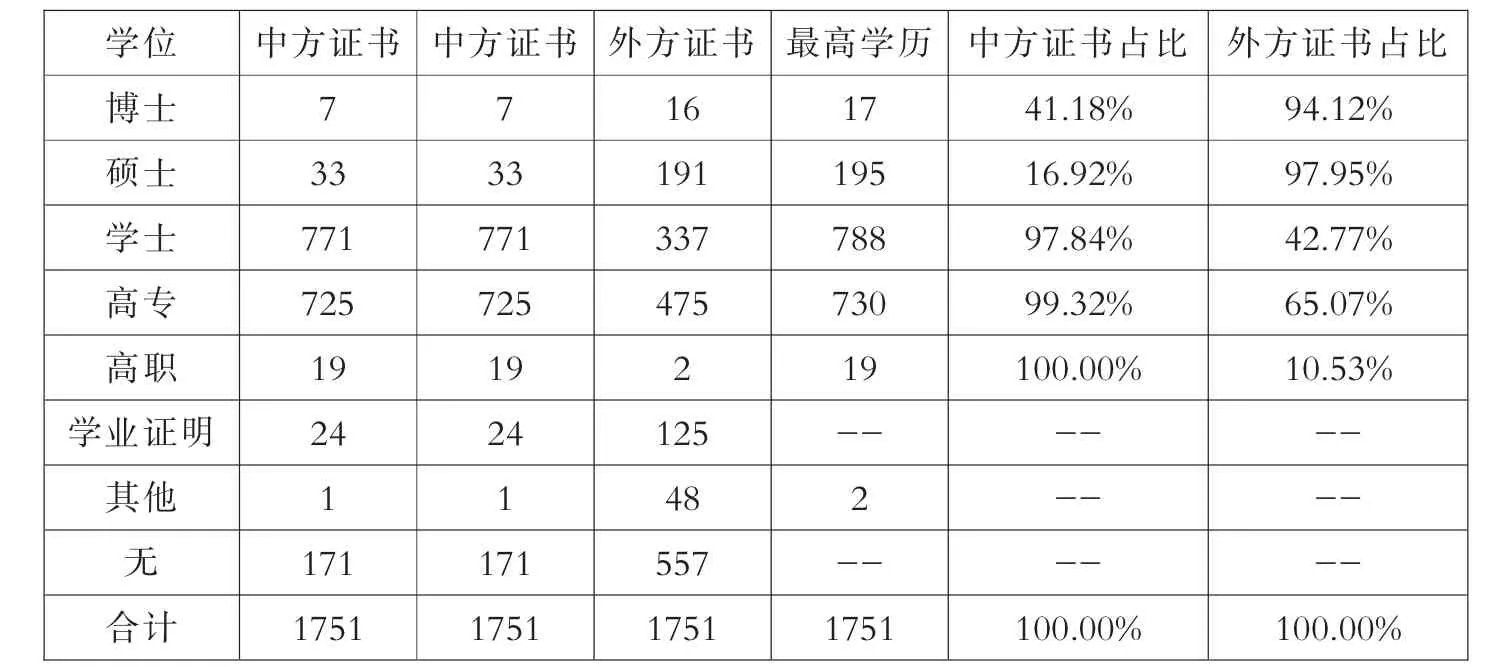

总体上看,中外合作办学所颁发的文凭证书还是以中方为主,超过90%的办学机构和项目颁发中方学位、学历证书,而仅有不到70%的项目和机构颁发外方证书。值得注意的是,在硕士及以上层次的学历教育中,颁发外方证书的机构和项目达207个,占相应层次办学机构和项目的97.64%,而颁发中方证书的比例仅18.87%。在学士及以下层次的学历教育中,颁发中方证书的比例较大,97.84%的学士学历层次办学机构和项目颁发中方证书,而颁发外方证书的仅占42.77%(详见表5)。

表4 不同学段的招生机构数、项目数、招生规模及其招生方式

表5 中外合作办学机构和项目所颁发的最高学位证书

4.专业设置

在博士办学项目中,以管理学、工商管理居多,共有5个项目开设了此类专业,招生规模达120人,约占博士办学项目招生规模总数的58.5%。在授予博士学位的办学机构中,以东南大学-蒙纳士大学苏州联合研究生院、宁波诺丁汉大学和中国科学院大学中丹学院开设的博士专业最多,分别是11个、9个和5个。

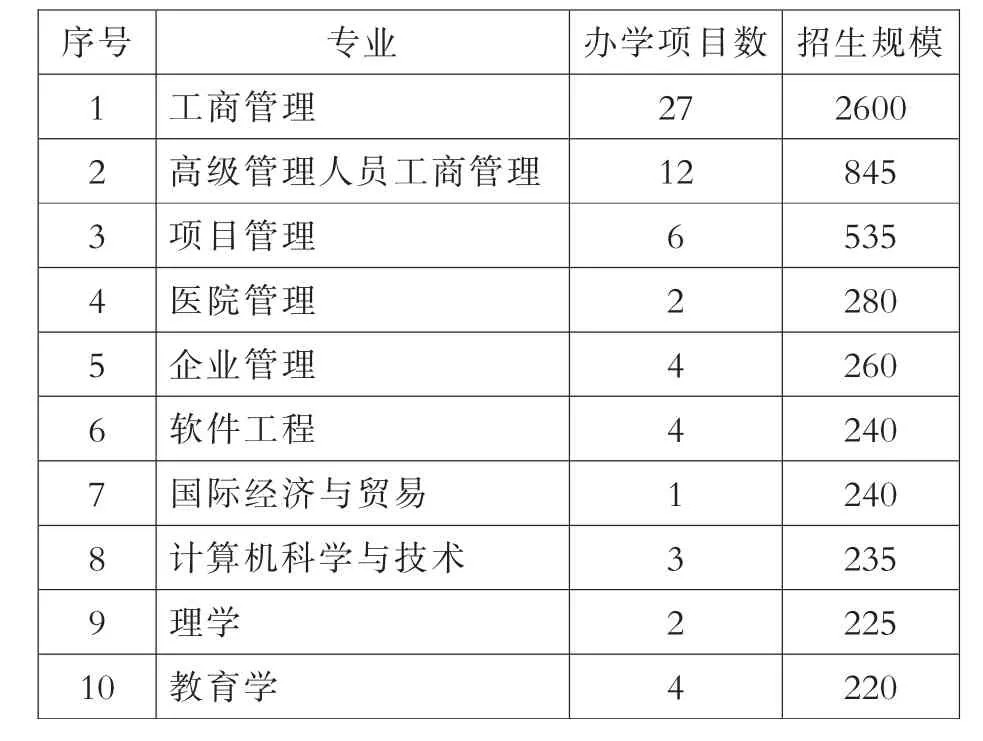

硕士办学项目中以管理类专业最多(详见表6),排名前五的专业都是管理类专业,办学项目达到51个,招生规模4520人,约占硕士办学项目招生总数的38.3%。

表6 硕士办学项目中招生规模最大的10个专业

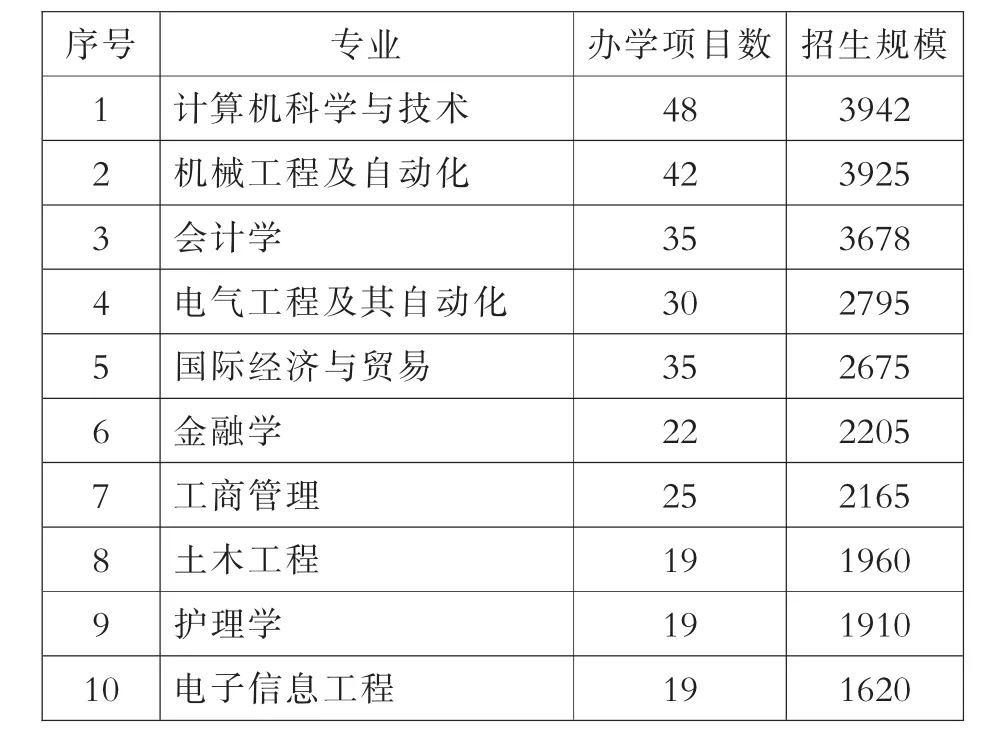

本科办学项目中开设较多的专业是理工科类专业,如计算机科学与技术、机械工程及自动化、电气工程及其自动化、土木工程和电子信息工程,这五类专业的本科办学项目数达到158个,招生规模达到14242人,约占本科项目招生总规模的21.8%(详见表7)。

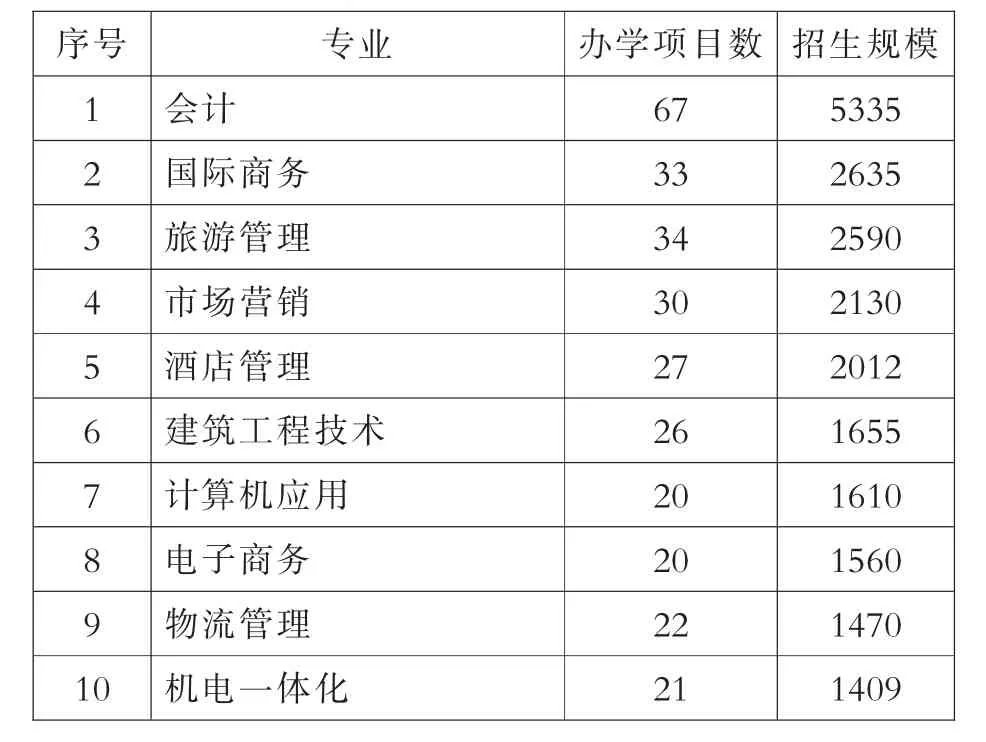

高职高专办学项目所开设的专业中,仅会计专业的招生规模便超过了5000人,约占高职高专办学项目招生总规模的9.88%。其次是商务管理类专业,如国际商务、旅游管理、市场营销、酒店管理,这4个专业的招生规模都超过了2000(详见表8)。

除上述四个方面之外,本研究还发现大概五分之一的办学项目批准书已过期:截至2016年3月,经教育部审批的本科以上层次的中外合作办学项目中,批准书过期的有139个,约占14.62%;由地方审批的高职高专层次中外合作办学项目中,批准书过期的有142个,约占19.51%。在72个中外合作办学机构中,也有5个机构的许可证已过期。

表7 本科办学项目中招生规模最大的10个专业

表8 高职高专办学项目中招生规模最大的10个专业

二、中外合作办学面临的主要问题

1.区域分布失衡

我国中外合作办学活动呈现出由东向西逐渐递减的现象,从中外合作办学项目的招生规模来看,东部地区约占55.23%,中部地区约占34.14%,西部地区仅占10.63%。中外合作办学机构中,位于东部地区的有55所,总办学规模约71820人;而西部地区仅有5所办学机构,都分布在四川、重庆两地,总办学规模约2500人。实际上,学者对于中外合作办学项目的区域分布失衡问题早有论述,例如覃美琼于2006年发现“国内合作方高校的地域分布东重西轻”,并认为造成这一问题的原因主要是“某些OECD国家把教育输出作为营利的重要出口贸易,西部地区、边远贫困地区当然无法成为其教育贸易输出的青睐之地”。本研究认为,教育贸易的逐利性固然是我国中外合作办学活动区域失衡的主因,但西部地区高校整体发展水平不高,难以支撑高水平的中外合作办学活动,也是导致中外合作办学区域失衡的重要原因之一。

2.过度追求营利

在中外合作办学的过程中,中方和外方在价值诉求、政策法规、话语体系上始终存在冲突,难以顺利对接。在以英国、澳大利亚、加拿大等英联邦国家为代表的部分国家中,教育作为一种用于创收的出口产业,具有明显的营利倾向。澳大利亚政府早在1984年便确立了将国际教育作为一种外销产品的立场,同英国一样,积极开拓各种“在地留学”(Off shore education)课程,[2]开展“教育贸易”,收取高昂学费。而在我国政策法规体系中,高校办学活动不得以营利为目的,但部分地方政府为扶持中外合作办学,突破了国家关于教育事业公益性的政策规定,例如某省曾出台推进中外合作办学的一系列优惠政策,允许国外高校把国际影响力作为无形资产投资,占有10%到30%的股份,[3]这些法规政策变相鼓励了中外合作办学中的营利倾向,其后果是长期以来中外合作办学始终在打“擦边球”,高举公益旗帜为举办方营利行为“背书”的现象并不鲜见。如上所述,在72所中外合作办学机构中,超过五分之一要求获得合理回报;澳大利亚、英国、美国、加拿大这四个教育出口大国在华的办学项目的招生规模已占到总规模的68%;办学项目大量开设了管理、会计、计算机和信息技术等投入少、学费高、盈利多的专业。这些现象都表明中外合作办学活动已为营利取向主导。令人担忧的是,根据现行政策,颁发中国高等教育学历文凭的中外合作项目,其招生必须纳入国家招生计划,[4]目前高职高专、本科阶段的中外合作办学项目招生中,98%以上纳入了国家招生计划;而计划内学生人数又是国家对大学拨款的重要指标,这实际上是在动用财政拨款资助营利办学;另一方面,中外合作办学项目的招生挤占了高校的生源指标,导致原来面向所有考生的高等教育机会部分被挪用于有能力负担相对昂贵学费的考生,违背了教育的公益性原则。

3.质量监管乏力

尽管教育主管部门多次发文强调中外合作办学的质量保障问题,但中外合作办学鱼目混珠的局面没有改变。《教育部关于进一步规范中外合作办学秩序的通知》指出中外合作办学活动“偏重在办学成本相对低廉的商科、管理以及计算机和信息技术等学科(专业)低水平重复办学”,[5]《教育部关于进一步加强高等学校中外合作办学质量保障工作的意见》再次提出:“严控已有相当规模的商科、管理学科、国家控制布点学科的合作办学”。[6]但本研究发现,在硕士学段的中外合作办学项目中,管理类专业的招生规模接近五分之二;在本科办学项目中,计算机和信息技术类专业的招生规模占到了五分之一;在高职高专办学项目中,会计专业的招生规模接近十分之一。由此可见,经过近十年的政策调控,中外合作办学的专业设置同质化、低水平重复办学的问题仍未彻底解决。另一方面,随着中外合作办学规模扩大,“连锁店”办学的现象也日渐突出,[7]如前文所述,在本科以上办学项目中,香港理工大学合作举办的项目多达23个,每年招生规模超过了1200人;高职高专办学项目中,澳大利亚北墨尔本技术和继续教育学院合作举办的项目共27个,招生规模超过2000人。这些高校在我国广设“分店”,恐已超过其办学条件所能承载的上限,之所以能支撑如此大的招生规模,主要靠“贴牌办学”:国内高校借助这些境外高校的“牌子”开设了办学项目,扩大了营收;境外高校则利用国内高校的办学资源和学位授予权来“借鸡生蛋”,转移了办学责任,并用中方学位为其办学项目质量“背书”。正如前文所述,现有的办学项目和机构中,不颁发任何外方证书的有557个,约占32%。这种做法看似利用中方学位保障了学生权益,但实际上背离了中外合作办学所肩负的引进国外优质教育资源的使命。

4.产权归属不清

高等教育办学机构的资产是其开展正常教育活动的物质基础,若办学机构资产的产权归属不清,则随时会面临出资方抽离资产、停止办学的风险。遗憾的是,72所中外合作办学机构中,仅有7所具备独立法人资格,这意味着大多数办学机构的存续完全依赖于中外双方举办者合作协议的存废。在举办之初,中外举办者双方便根据协议约定了产权归属的比例,办学机构不仅难以获得自主决策权,也不能独立承担民事责任。在这种情况下,这些机构的办学行为很难以自身持续健康发展为主要目标,而是偏重满足中外举办者的诉求;即便取得了某些办学成果,这些机构也有可能因为中外举办者之间不稳定的合作关系而“昙花一现”。造成上述问题的原因是中外合作办学相关法规自相矛盾。《中外合作办学条例》第十一条规定:“外国教育机构同中国实施学历教育的高等学校设立的实施高等教育的中外合作办学机构,可以不具有法人资格”。但中外合作办学活动需参照《民办教育促进法》,该法第九条规定“民办学校应当具备法人条件”,第三十五条也规定:“民办学校对举办者投入民办学校的资产、国有资产、受赠的财产以及办学积累,享有法人财产权”。可见,中外合作办学机构应具备法人资格,如此才能理顺举办者与办学机构之间的法律关系,使办学机构走上自主良性发展的轨道。

三、加强中外合作办学工作的对策建议

纵观高等教育中外合作办学中的种种问题,本研究认为应从制定扶持政策、加强分类管理、健全质量监督等方面加强中外合作办学工作。

1.制定扶持政策,治理市场失灵

市场失灵是通过市场配置机制无法达到帕累托效率的现象,造成市场失灵的原因很复杂,主要有政府不恰当干预、交易双方信息不对称、产品具有外部性等原因。中外合作办学活动具有市场交换的部分特征,其所面临的问题也可以运用市场失灵理论加以阐释。目前中外合作办学活动的市场失灵突出表现在区域失衡与少数专业重复建设这两个方面。对于中外合作办学活动东多西少、区域差异明显的问题,一方面是由于外方及港澳台办学者的逐利性所致,另一方面也有政府管控的影响,从“985工程”、“211工程”高校的分布来看,我国高等教育区域布局不均衡,西部优质高等教育资源相对稀缺,难以承载高水平中外合作办学活动。对于这一问题,治本之法是提高中西部地区高校的办学水平,随着其人才培养质量和社会、经济辐射效应的提升,开展教育国际交流的能力和需求也随之增大,中外合作办学活动自然日渐繁盛;治标之法则是有针对性地调整宏观政策,通过行政手段加大力度扶持中西部高等教育发展,例如刘海峰教授倡议的在中西部地区新增教育部直属高校,通过行政力量改变现有的办学资源配置格局,从而促进中西部地区高等教育的发展;[8]也可借助“双一流”建设的机会,在“推进国际交流合作”方面对中西部高校有所倾斜,以财政补贴、税费减免、土地出让等形式吸引世界一流大学和学术机构到中西部地区办学。对于经管类、计算机等专业重复设置的问题,本研究认为这是由于信息不对称导致这些专业的价值被过分高估所致。这一问题的解决需要畅通两个信息渠道:一是要畅通教育行政部门的信息渠道,在新设中外办学机构与项目的审批过程中,要对外方及港澳台办学者已在中国大陆地区举办的机构和项目情况进行复核,从资源承载力的角度论证其新设办学项目和机构的可行性;在监管过程中,要将办学质量较低、招生虚假宣传、“连锁店”办学的外方高校列入黑名单,限制其在华的办学活动。二是要畅通社会监督中外合作办学活动的信息渠道,尤其是要收集并公开毕业生的课程满意度、就业去向、就业起薪等关键信息,引导公众对中外合作办学活动中的某些“热门专业”形成合理的预期,同时推动中外合作办学机构和项目的有序竞争与优胜劣汰。

2.加强分类管理,保障学生权益

目前中外合作办学活动的分类主要是按照办学活动的组织形式分类,混淆了是否追求营利这一关键的法律属性,导致在办学实践及其政策监管过程中,某些实质上追求营利的办学活动打着公益旗号享受了政策扶持、财政补贴和税费减免,“搭便车”现象较为普遍。为解决这一问题,建议首先对于没有独立法人资质的办学机构,应逐步与母体高校脱钩,实现独立办学;对于不能独立办学的机构,应限期执行退出办学的相应程序。其次,办学机构要明确区分为营利、非营利两大类。对于营利性的办学机构,主要以颁发外方学位文凭为主,在享有自设专业、自主招生和自定学费等权利的同时,其招生不应纳入国家招生计划,也不得享有财政补贴与税费减免。对于非营利性的办学机构,既然纳入国家招生计划并颁发中方学位,则学费不应超过属地物价部门所核准的学费标准,在享受财政补贴和税费减免的同时,也应履行相应的行政、社会责任。对于在公办高校内部举办的中外合作办学项目,由于占用了公共资源办学,原则上不允许登记为营利性办学活动。最后,无论是登记为哪种性质的机构和项目,政府对中外合作办学活动的监管都应以保障学生权益为核心。对于营利性办学机构中的学生,应保证其教育消费者权益,办学机构作为教育产品的供给方,对其办学质量承担相应法律责任;对于非营利性办学机构或项目中的学生,重点保障其受教育权不受校内外各方力量侵害。对于退出办学的机构或项目,在读学生所缴学费应予以退还,并由中方办学者负责妥善安置。

3.健全质量监督,推行常态评估

中外合作办学活动质量监管中“重文件审批、轻后续管理”的问题由来已久,[9]为解决这一问题,教育行政部门做出了不少努力:2011至2015年,教育部完成了对涉及26个国家举办者的11个学科100多个专业的本科及以上中外合作办学机构、项目的评估,接受评估的机构和项目共计587个,其中,19个被评为不合格,79个在自评阶段主动退出办学。[10]但目前来看,中外合作办学活动鱼目混珠的问题远未得到解决。本研究认为,问题的关键在于现行中外合作办学的质量监管体系过度倚重教育部,缺乏合理授权体系和部门联动机制。比如,外籍教师出入境的审批涉及教育、公安、劳动、公证等部门和单位;用外汇支付外教工资、引进国外的教学器材、设备及软件等,涉及教育、外汇、文化、海关、税务等部门和单位。[11]如此复杂的中外合作办学活动,都集中由教育部来推动其质量评估与认证,恐怕力不从心。因此,有必要授权各省市教育行政部门,建立符合地方办学实际的、由第三方评估机构定期实施的常态化中外合作办学活动质量认证机制,由教育行政部门牵头,联合海关、税务、物价等相关部门,实现对中外合作办学活动的有效监管。另一方面,由地方组织的质量认证确有可能出现“网开一面”问题,可通过两个手段加以改善:一是教育部可以认证并公布第三方教育质量评估机构的准入资质及其名单,以供地方教育部门选择;二是在地方开展中外合作办学活动质量认证之后,教育部可再委派另一评估机构,对已认证的中外合作办学项目和机构进行随机抽检。对在抽检过程中发现的违规行为,采取“谁评估、谁负责”的原则,对地方行政部门、评估机构等相关方进行追责;对评估多次不合格的中外合作办学机构或项目,应取消其办学资质并向社会公布,督促其退出办学。

注释:

①教育部审批和复核的机构及项目名单、由地方审批报教育部备案的机构及项目名单分别更新于2016年3月9日和3月16日。

②根据北京外国语大学法学院李晓辉的研究,具有独立法人资格的中外合作办学机构还有温州肯恩大学和香港中文大学(深圳),但在教育部中外合作办学监督工作信息平台上并未显示这两所机构的信息。

③厦门大学李阳根据教育部中外合作办学监督工作信息平台的数据,发现本科以上层次中外合作办学项目的外方及港澳台办学者共503个,但本研究发现其中部分外方及港澳台办学者为同一所大学的不同译名,实际上本科以上项目的外方及港澳台办学者共489个,故进行了重排。

[1]覃美琼.中外合作办学现状分析与对策建议[J].高等教育研究,2006,(5):34-39.

[2]李永强,金璐.中外合作办学的政策分析[J].现代教育科学,2008,(3):26-29.

[3]刘孙渊.江苏省高等教育中外合作办学的政策考察[D].南京:南京师范大学,2011.

[4][6]教育部.教育部关于进一步加强高等学校中外合作办学质量保障工作的意见(教外办学〔2013〕91号)[DB/OL].http://www. cfce.cn/a/zcfg/zcwj/2014/0408/2327.html,2014-02-20.

[5]教育部.教育部关于进一步规范中外合作办学秩序的通知(教外综〔2007〕14号)[DB/OL].http://www.crs.jsj.edu.cn/index.php/ default/news/index/18,2007-04-06.

[7]李阳.中外合作办学“连锁店”现象的问题及对策[J].浙江树人大学学报(人文社会科学),2015,(6):23-27.

[8]刘海峰,李木洲.教育部直属高校应分布至所有省区[J].高等教育研究,2012,(12):17-25.

[9]陈丽萍,朱玉成.中外合作办学省级政府教育统筹的问题归因与对策研究——国家教育体制改革试点调研报告[J].中国高教研究,2015,(10):16-21.

[10]林金辉.中外合作办学的规模、质量、效益及其相互关系[J].教育研究,2016,(7):39-43.

[11]林金辉.中外合作办学中引进优质教育资源问题研究[J].教育研究,2012,(10):34-38.

(责任编辑吴潇剑)

Current Situation of,Problems in and Suggestion for Sino-foreign Cooperative School Running --Based on Data from the Sino-foreign Cooperative School Running Supervision Platform of the Chinese Ministry of Education

Hong YuZhong BinglinLiu Li

Drawing on the data from website of Sino-foreign cooperative school running Supervision Platform run by Chinese Ministry of Education,we analyze the distribution of cooperative education in different regions,foreign partners and those from Hong Kong and Macau,educational stage and majors of Sino-foreign cooperative school running activities.There are problems as follows:imbalance in regional distribution,a prominent profit-seeking tendency,weak quality supervision and unclear property rights,and so on.We suggest that there need to be supportive policies to correct problematic tendencies;to strengthen classified management,to protect the interests of students,to improve the quality supervision and to promote regular assessment.

sino-foreign cooperative school running;classified management;quality supervision of education

G648.9

A

1672-4038(2016)11-0029-10

2016-09-21

北京市教育科学“十一五”规划重点课题(AHA09109)

洪煜,男,中央财经大学高等教育研究所助理研究员,主要从事高等教育政策研究;钟秉林,男,北京师范大学高等教育研究所所长,教授,主要从事高等教育政策与管理研究;刘丽,女,北京师范大学经济与工商管理学院博士后,主要从事高等教育政策研究。