我国高校进入ESI学科排名的计量分析与政策建议

2017-01-11唐广军

唐广军

(北京石油化工学院,北京 102617)

我国高校进入ESI学科排名的计量分析与政策建议

唐广军

(北京石油化工学院,北京 102617)

ESI学科排名是衡量科研绩效、跟踪学科发展趋势的全球性第三方评估工具。以2015年10月国务院发布“世界一流大学和一流学科建设”政策为节点的ESI数据为基础,针对我国高校进入ESI前1%的现状,分学科、院校类型、地域等进行了计量分析和纵横比较,在此基础上从宏观、微观及相关层面提出了合理利用ESI学科排名推进学科建设的政策建议。

ESI;学科排名;计量分析;学科建设

ESI(Essential Science Indicators,基本科学指标)学科排名是根据学术机构发表的SCI、SSCI论文被引用情况对其科研绩效、学科发展水平进行的评价,ESI排名的学科领域有22个。[1]ESI学科排名属于全球性的第三方评估,具有客观性、公正性、权威性和国际可比性,其数据每两个月更新一次,监测周期短、数据更新快、可靠性高,在一定程度上反映了全球各个学术机构在过去11年在相关学科领域取得的科研成果和学术影响力,成为政府、社会及高校自身了解、判断学科发展水平的重要窗口。[2]2012年,教育部、财政部在“高等学校创新能力提升计划”(简称“2011计划”)实施方案的评审要求中提出,申报面向科学前沿的协同创新中心,“牵头高校以及主要参与高校,依托的主体学科原则上应进入ESI学科排名的前1%”。建设一流学科是一流大学的重要标志,更是建设世界一流大学的必由之路。2015年10月,国务院印发了中央全面深化改革领导小组审议通过的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,开启了一流大学和一流学科建设的新阶段。由于ESI指标和一流学科、一流大学评价的相关性,对我国大陆地区高校进入ESI排名前1%的相关数据进行计量分析尤为必要。[3]考虑到世界一流大学和一流学科建设政策的启动节点,本文以2015年9月的ESI数据为基础进行计量分析,[4]并结合最新的ESI数据进行纵向分析和国际比较。

一、ESI学科排名计量分析

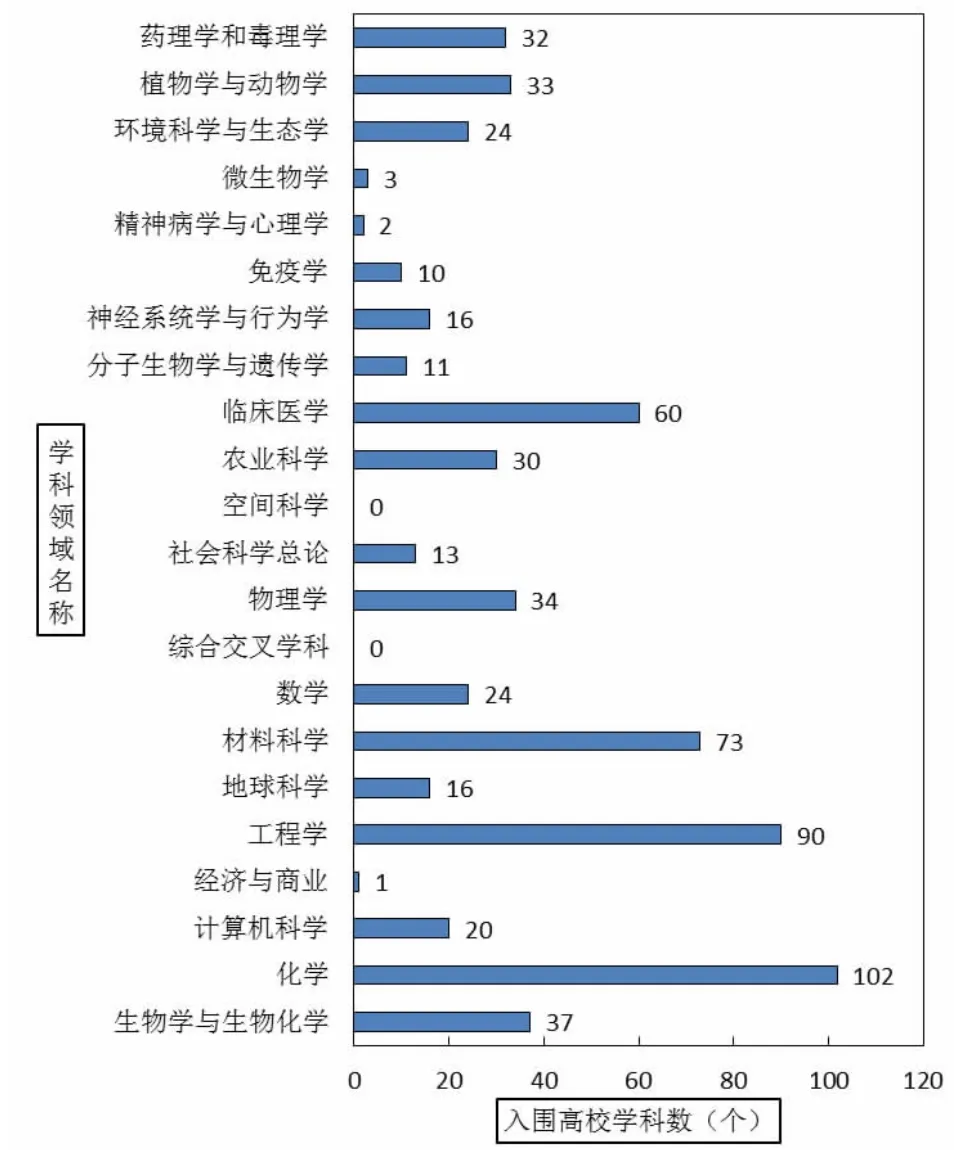

基于2015年9月的ESI数据分析表明,国内高校进入ESI前1%的学科已经覆盖其22个学科领域中的20个,国内164所高校的631个学科入围,学科领域的覆盖面和入围的高校范围都在不断拓展,近八成的入围学科来自“985工程”高校和“211工程”高校,越来越多非“211工程”高校的特色优势学科也开始在ESI排名中取得突破。学科领域方面,空间科学和综合交叉学科的前1%没有国内高校入围,经济与商业领域、精神病学与心理学领域、微生物学领域入围的国内高校学科均少于3个,在ESI其他的17个学科领域入围的国内高校学科均多于10个。

1.ESI学科排名前1%的院校数

截至2015年9月,国内共有164所高校的631个学科入围ESI前1%,覆盖22个学科领域中的20个。其中,1所高校有19个学科进入ESI前1%,16所高校有10个以上学科进入ESI前1%,38所高校有5个以上学科进入ESI前1%,81所高校有3个以上学科进入ESI前1%。仅1个学科进入ESI世界前1%的高校为56所,2个学科进入ESI世界前1%的高校为27所。具体到高校,北京大学有19个学科入围ESI前1%,就入围学科数量而言排名国内高校第一位。按入围学科数量排名第二到第九位的高校分别是浙江大学(18个)、中山大学(17个)、上海交通大学(16个)、复旦大学(16个)、南京大学(15个)、清华大学(14个)、山东大学(13个)、华中科技大学(13个)、四川大学、武汉大学、兰州大学、北京师范大学等4所高校都有12个学科入围,并列第十。

2.ESI学科排名前1%的学科数

在进入ESI前1%的631个学科中,化学领域有102所高校的化学学科入围,工程学领域有90所高校的工程学学科入围,材料科学领域与73所高校的材料科学学科入围,临床医学领域有60所高校的临床医学学科入围,而经济与商业领域、精神病学与心理学领域、微生物学领域分别只有1所、2所、3所高校的相应学科入围。综合交叉学科领域、空间科学领域仍为空白。进入ESI各学科领域前1%的高校学科数如图1所示。

3.ESI学科排名前1%的院校类型

图1 进入ESI各学科领域前1%的高校学科数

164所进入ESI前1%的高校中,“985工程”高校有37所,非“985工程”的“211工程”高校52所,75所“211工程”以外的高校进入ESI前1%排名。就入围的学科数而言,37所“985工程”高校有344个学科进入ESI前1%,占国内高校631个入围学科数的55%,平均每所有9个学科入围。52所非“985工程”的“211工程”高校有146个学科进入ESI前1%,占国内高校入围学科数的23%,平均每所有3个学科入围。其他75所高校有141个学科进入ESI前1%,占国内高校入围学科数的22%,平均每所有2个学科入围。有15所非“211工程”的高校进入ESI前1%的学科数超过3个,其中5所高校在江苏省。78%入围ESI前1%的学科来自89所“211工程”高校。进入ESI前1%的高校类型情况如图2所示。

4.ESI学科排名前1%的院校及学科地域分布

从地域分布的视角分析,国内有25个省份有高校进入ESI前1%。北京有21所高校的111.5个学科进入ESI前1%(两地办学的中国地质大学、中国石油大学、中国矿业大学、华北电力大学均计入办学所在省份的院校数,但学科数按0.5权重计量),排名全国首位。江苏有21所高校的75.5个学科进入ESI前1%,上海有12所高校的73个学科进入ESI前1%,湖北有7所高校的40.5个学科进入ESI前1%,广东有11所高校的40个学科进入ESI前1%,山东有11所高校的37个学科进入ESI前1%,浙江有9所高校的32个学科进入ESI前1%。青海、贵州、内蒙古、宁夏、西藏、海南等6个省份尚无高校进入ESI前1%。地域分布如表1所示。

图2 各类高校进入ESI前1%学科占国内高校总入围631个学科的比例

按东部、中部、西部三个地区分析,东部地区有109所高校的431.5个学科进入ESI前1%,入围高校数和学科数的占比分别为66.5%和68.4%;中部地区有35所高校的126.5个学科进入ESI前1%,入围高校数和学科数的占比分别为21.3%和20.0%;西部地区有24所高校的73个学科进入ESI前1%,入围高校数和学科数的占比分别为12.2%和11.6%。

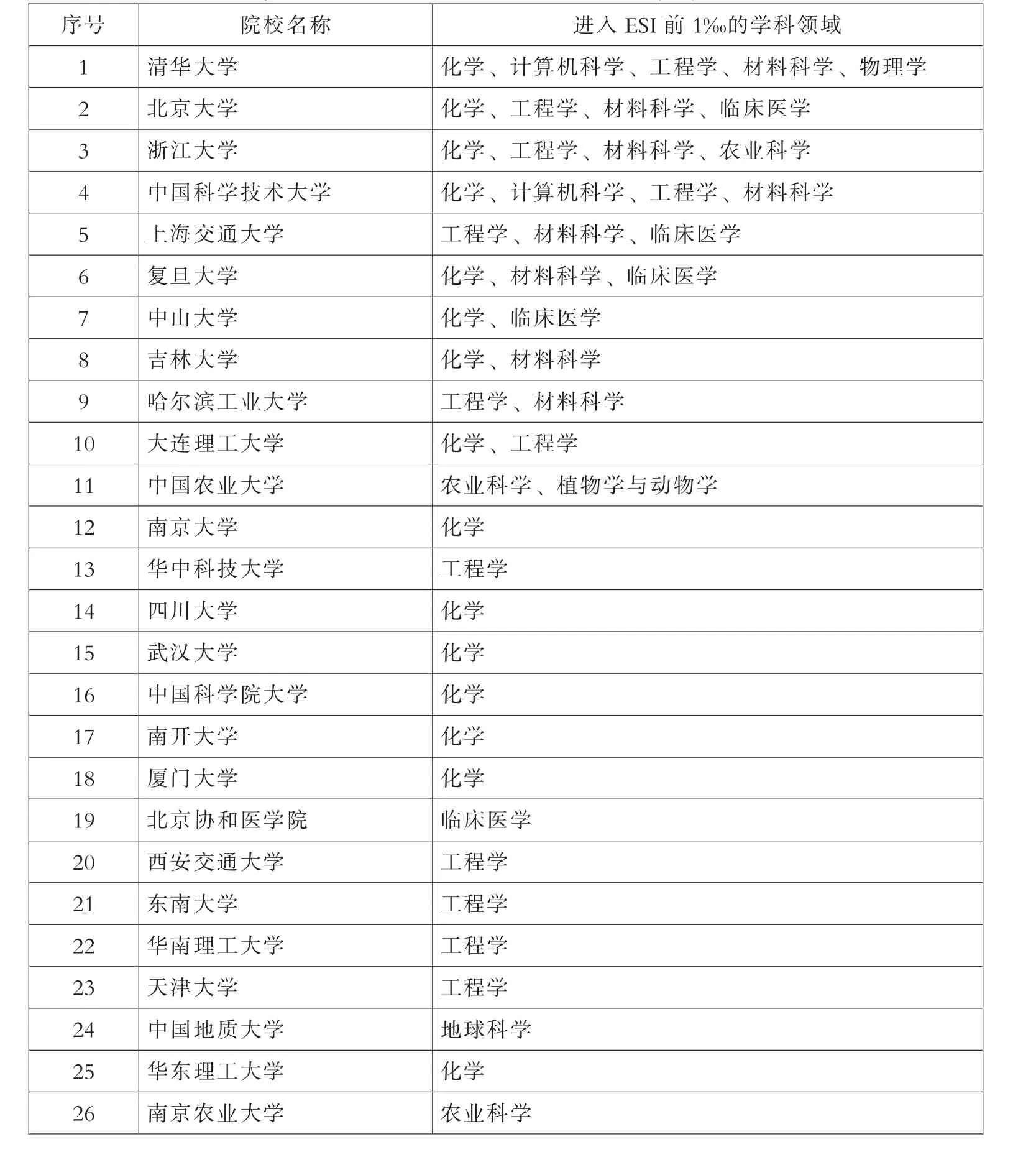

5.ESI学科排名前1‰的院校及学科

ESI排名前1‰标志着该学科处于世界顶尖学科之列,国内共有26所高校的48个学科进入ESI前1‰。清华大学有5个学科进入ESI前1‰,在国内高校中排名首位。国内高校进入ESI前1‰的学科覆盖化学、计算机科学、工程学、地球科学、材料科学、物理学、农业科学、临床医学、植物学与动物学等9个学科领域。化学领域ESI前1‰有浙江大学等15所高校进入,工程学领域有清华大学等12所高校进入,材料科学领域有清华大学等8所高校进入,临床医学领域有上海交通大学等5所高校进入,农业科学领域有中国农业大学等3所高校进入,物理学领域有中国科学技术大学等2所高校,计算机科学领域、地球科学领域、植物学与动物学领域各有1所高校进入,分别是清华大学、中国地质大学、中国农业大学。进入ESI前1‰的高校及其学科领域如表2所示。

表1 进入ESI排名前1%的院校及学科的地域分布

6.我国高校ESI排名的纵横比较

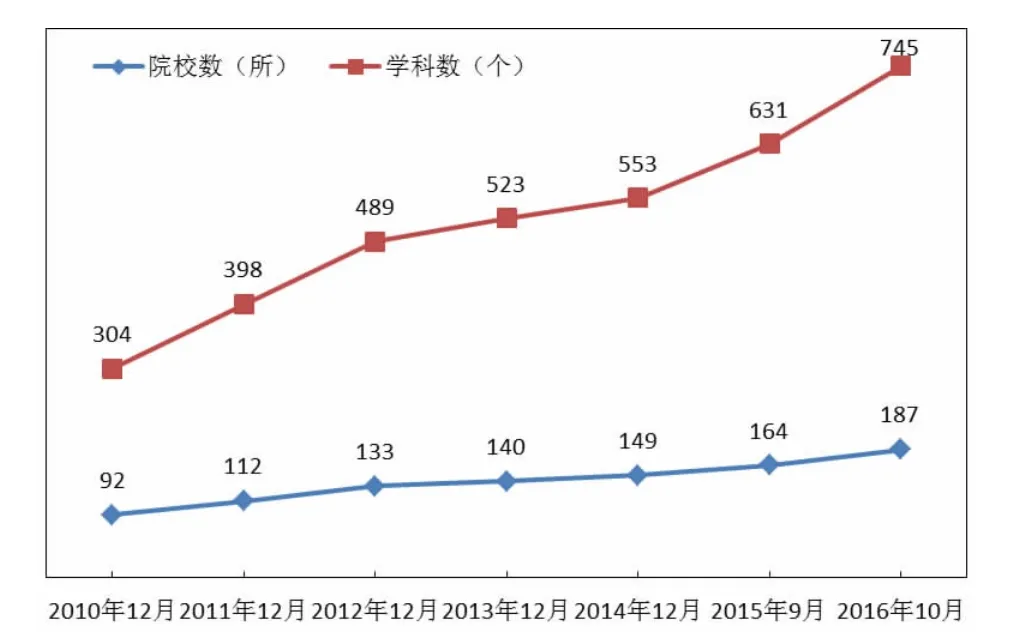

纵向比较分析,国内高校自2010年以来进步迅速,进入ESI前1%的学科数从2010年12月的304个增加到2016年10月的745个,翻了一倍还多,年均增加73个入围学科。入围院校数量从2010年12月的92所增加到2016年10月的187所,增长了一倍,年均增加近16所院校进入ESI学科排名前1%。2010年以来国内高校进入ESI前1%的院校和学科数量增长情况如图3所示。横向比较而言,国内顶尖的九校联盟高校(C9)与国外一流高校相比还是存在着明显的差距,前者进入ESI前1%的学科数均值为15,而后者为17至19之间。比较进入ESI前1‰的差距则更为明显,前者进入的学科数均值为4,而后者为5至10之间。[5]

表2 进入ESI前1‰的高校及其学科领域

二、结论与政策建议

1.结论

图32010 年以来国内高校进入ESI前1%的院校和学科数量增长情况

我国高校近年来在ESI学科排名中不断取得突破,进入前1%的院校数量、学科数量均呈现出快速增长的态势;化学、工程学、材料科学、临床医学等领域进入前1%的院校数量均超过50所,形成了学科高原;若干所高校的部分学科领域已经进入ESI学科排名的前1‰,跻身世界顶尖学科行列,学科高峰显现。但从总体上分析,进入前1%的院校仅占5000余所入围学术机构的4%,进入前1%的院校平均入围学科不足4个,ESI的22个学科中能有10个领域以上进入前1%排名的院校数不足20所,近半的学科领域入围的院校数同样不足20所,空间科学领域仍有待突破。同时,进入ESI前1%的院校和学科在院校类型、地域、科类等方面的分布存在结构性失衡,不利于一流大学和一流学科建设。因此,无论在数量、质量还是结构上,我国高校在ESI学科排名上依然存在很大的提升空间。

2.政策建议

学科既是“形而上”的知识分类,也是“形而下”的学术组织与建制,正如伯顿·克拉克所认为的:“当我们把目光投向高等教育的‘生产车间’时,我们所看到的是一群群研究一门门知识的专业学者。这种一门门的知识被称作‘学科’,而组织正是围绕这些学科确立起来的。”[6]学科是高校知识生产、人才培养和社会服务的载体,学科划分和以学科为基础的专业设置是现代大学的立学之本、教学之范。[7]在此意蕴下,学科方向、学科带头人、学术团队、人才培养、科学研究、资源配置、评价体系以及学术环境与学科文化都是学科建设的重要内容,且彼此联系并相互影响。[8]科研是学科建设的重要内容而不是唯一内容,论文及其引用情况也只能是学科建设成效与科研产出某一侧面的反映。一流学科的评价标准既包括认识论哲学的高深知识生产,也包括政治论哲学的服务国家需求和社会贡献,是客观性学术标准和主体性实践标准的统一。[9]世界一流学科是世界一流大学的标志和建设路径,一流学科建设对我国绝大多数高校而言更具现实意义。ESI学科排名可以在全球视野下客观评估、监测高校科研绩效与学科建设成效,但也存在其自身的局限性。因此,在学科建设和各类评估项目中,包括政府、高校及社会评估机构在内的利益相关者既要合理利用ESI学科排名作为全球性第三方评估的科学性和国际可比性,也要对其本质和不足有充分的认识。

从宏观层面,政府可将ESI学科排名纳入世界一流大学和一流学科建设的政策工具箱。一是从整体上利用ESI数据,将国内高校和科研机构的ESI排名状态和发展趋势与国外学术机构进行比较分析,对劣势学科进行扶持,补足学科领域发展的空白和短板,同时鼓励学科交叉和学科融合,引导高校特色发展和学科结构、学科布局的动态调整。二是在评估体系中合理利用ESI排名,在适当的范围内将ESI排名作为学术评价的标准之一,为确定政策实施范围、进行资源配置提供参考。三是在政策实施过程中充分利用ESI排名,持续监测排名的动态变化,为评判一流学科建设的政策成效提供依据。

从微观层面,高校要合理利用ESI开展学科规划和学科建设。应充分利用ESI排名数据对本校学科建设成效进行监测分析,积极开展ESI学科排名数据的挖掘分析,特别是运用ESI排名数据与国内同类高校、国外目标高校进行比较分析,跟踪学科发展趋势,找出优势、差距和不足,为学科规划、学科评估、学位授权点动态调整提供数据支撑和决策参考,从而更好地提升科研创新能力和学科发展水平。学校发展最强的学科往往是学校办学水平的集中体现,代表学校发展的高度。高校的办学规模、办学资源是有限的,因此,要在学科建设上取得突破,办学涉及的学科面不能太过宽泛,覆盖的学科也不能进行简单平均分配资源,而应根据学校办学传统和社会需求,并适当结合学科评估、ESI学科排名等数据,通过发展规划将有限的资源聚集在优势学科,优化学科结构,形成和强化学科发展的比较优势和特色,使具备条件和基础的学科优先发展,进一步带动其他学科发展,以点带面实现学科竞争力和学校办学水平的整体提升。

从相关层面,高校要重视高层次人才队伍建设和研究生教育。从人才队伍的视角而言,ESI排名差距的背后反映的是各学术机构人才队伍规模和层次的差异,进入ESI前1%的学术机构无不是在某个或某些学科领域聚集了一大批学科领军人才,形成了稳定的人才梯队和学术创新团队,能够持续和深入地开展科技创新活动。因此,高校必须加强高层次人才及其后备队伍建设,搭建科技创新平台,改革科研评价制度,加强国际合作与交流,为科技创新创造良好的学术生态环境。与此同时,还要保证学校人才队伍发展规划与学科规划的有机融合,使人才资源在某些特定的学科或领域集聚,形成“人才高地”,通过领军人才引领人才队伍发展和学科发展。从研究生教育的视角而言,学科是培养研究生的核心载体,研究生在参与科技创新的过程中又能促进学科发展,研究生教育与学科发展是相辅相成的关系。有研究表明,国内高校发表的ESI热点论文中,在校研究参与撰写论文的比例约为四分之三,研究生为第一作者的论文超过一半,通过加权估计的研究生对论文的贡献率超过三分之一。[10]因此,高校应加强研究生教育,加大研究生教育投入,改善和提高研究生培养条件和培养质量,通过导师和导师团队的言传身教激发研究生参与科技创新活动的热情,提高研究生的创新意识和创新能力,形成学科建设与研究生教育互动发展的良性循环。

尽管ESI学科排名有重要的参考价值和实践意义,在一定范围内有其科学性与适用性,但也有其自身固有的局限,在推进一流大学和一流学科建设的过程中应理性地看待,不能因此产生一些误导和偏差。ESI仅设定了22个学科领域,偏重于基础学科和临床医学等领域,未能覆盖人文艺术学科,且与我国现行学科目录中的111个一级学科并无对应关系,即便是二者的个别学科名称大体相同,但其口径和内涵也存在较大的差异。ESI在对论文进行归类时主要依据发表该论文的学术期刊所属的学科,排名的依据仅限于SCI、SSCI收录文献及其被应用情况,这些文献主要是用英语撰写的,且没有涉及学术专著、专利等其他表现形式的成果。因此,ESI学科排名应在深入理解的基础上审慎利用,而不能泛用甚至滥用。一流大学建设不仅要“形似”,更要“神似”,政府、高校和社会中介机构等各类管办评主体都应当尊重、遵循一流大学和一流学科建设的客观规律和内在逻辑,建立学术标准和实践标准相结合的学科评估体系,建立体现学校类型和学科差异的优质资源配置政策,推动学科交叉融合和协同创新,为高等教育内涵发展营造良好的学术生态环境。

[1]张伟,宋鹭.中国高校进入ESI前1%学科统计调查及对大陆高校学科建设的启示[J].清华大学教育研究,2011,(6):36-45.

[2]Hui-Zhen Fu,Kun-Yang Chuang, Ming-Huang Wang,Yuh-Shan Ho.Characteristics of research in China assessed with Essential Science Indicators[J].Scientometrics.2011,(3):841-862.

[3]Zhimin Liu,Simon Kibet Kipchumba,Lu Liu.Paths for world-class universities in agricultural science[J].Higher Education.2016,(1):97-118.

[4]青塔网.最新中国大学入选ESI顶尖学科数排行榜出炉[EB/OL].http://www.cingta. com/?p=2188,2015-10-15.

[5]余敏杰,吴伟.国内外一流大学对比分析·ESI学科水平[R].浙江大学,2016.

[6]伯顿·克拉克.高等教育新论——多学科的研究[M].杭州:浙江教育出版社,1999.107.

[7]王战军.学位与研究生教育评价理论与方法[M].北京:高等教育出版社,2012.58-60.

[8]李娟,李晓旭.高等学校重点学科建设研究[M].北京:中国科学技术出版社,2015. 1-2.

[9]周光礼,武建鑫.什么是世界一流学科[J].中国高教研究,2016,(1):65-73.

[10]袁本涛,王传毅,胡轩,冯柳青.我国在校研究生对国际高水平学术论文发表的贡献有多大?——基于ESI热点论文的实证分析(2011-2012)[J].学位与研究生教育,2014,(2):57-61.

(责任编辑吴潇剑)

A Bibliometric Analysis of ESI Disciplines of Chinese Universities and Suggestions

Tang Guangjun

As a global third party assessment tools,ESI(Essential Science Indicators)for discipline ranking can be used to measure performance of scientific research and track development tendency of disciplines.Based on the ESI data in October 2015 and in accordance with“the world first-class university and the first-class discipline construction”policy node,this study analyses the related characteristics of ESI discipline ranking about the universities in China from the perspectives of types of subjects,types of universities and different regions.It makes a longitudinal comparison and international comparison and the ESI disciplines.Finally,it puts forward suggestions of rational utilization of ESI discipline ranking to promote discipline construction from the multiple viewpoints.

ESI;discipline ranking;bibliometric analysis;discipline construction

G649.2

A

1672-4038(2016)11-0062-07

2016-09-03

中国学位与研究生教育学会面上课题(2015Y0401)

唐广军,男,北京石油化工学院研究生处副研究员。