苏北高校高水平人才引进政策对比与优化

2017-01-11李晓慧

李晓慧,周 青

(淮阴工学院 人事处,江苏 淮安 223003)

苏北高校高水平人才引进政策对比与优化

李晓慧,周 青

(淮阴工学院 人事处,江苏 淮安 223003)

在比较研究苏北高校发展战略和人才引进政策的基础上,总结并研究了苏北高校高水平人才引进中存在的问题和影响因素,并针对性地提出了以重视高水平科研团队建设、创新创业激励高水平人才发展和构建高水平人才科学评价体系为主要内容的苏北高校人才集聚政策优化措施。

苏北地区;高校;高水平人才;引进政策

0 引言

江苏省经济发展水平和发展速度都位于全国前列,但苏南、苏北区域经济发展不协调是制约江苏省实现“两个率先”发展战略的一个重要制约因素[1-2]。苏北高校凭借其知识创新与应用、服务社会的创造价值,已经在苏北地区经济发展和科技创新中产生了举足轻重的地位和作用[3]。加快苏北高校发展,充分发挥高校促进经济发展的社会功能,是缩小苏南苏北经济发展差距的有力举措。

目前,苏北五市共有10所本科高校,按照学科设置和大学功能,苏北10所本科院校的战略描述大多属于多科战略。除中国矿业大学是211大学和发展战略主要为具有国际水平的研究型高水平大学外,其余的均为地方省属高校,可以归为教学为主的兼顾研究的大学,其总体战略相近——都是立足地方建成具有特色的高水平大学。因此,苏北高校结合自身实际情况研究和制定高水平人才引进政策,加快自身发展,对促进苏北地区经济增长和科技进步都具有很强的推动作用和现实意义。

1 苏北高校高水平人才引进与发展政策

1.1 高校高水平人才的界定

目前,高校高水平人才主要分为学科带头人和学术带头人:学科带头人一般指在该学科、专业的发展过程中起过重要、主导作用的,且被国际公认为学术造诣高深、声望高的专家和学者,如中国科学院院士以及国务院学位委员会学科评议组成员等[4];学术带头人通常指在某个单位或一定范围内某学科、专业领域中公认的有较深学术造诣、较高声望的在科研或教学工作中起指导和领头作用的高级专家和学者[5]。

1.2 苏北高校高水平人才引进政策对比

苏北高校由于地理位置上不占优势,在人才引进上都采取了倾斜政策,在高水平人才引进上都制定了很高的待遇。特别是地方应用型本科高校,政策灵活且具有弹性:除可以申报国家、省市各类人才引进项目计划外,学科带头人配偶可根据情况给予相应安置;引进人才购房补贴和科研启动费在同类高校中数额较大;对于特殊人才,如尚未取得相应职称的优秀博士,符合条件可直接聘为校聘教授或副教授;学科所在单位为引进人才提供相应的工作条件,并根据工作需要配备科研助手等。调研发现,苏北高校之间由于办学水平和层次的不同,各个高校对于高端人才的定义也有所不同,中国矿业大学引进的高端人才,至少为主持过国家重大项目的博导;江苏师范大学引进的高端人才,至少为多次主持过国家重大项目的博士学位教授;其他学校都要求高端人才主持过国家项目或获得相关科研奖励。

与前述高校相比,中国矿业大学的人才政策更具有连贯性,注重了各层次高水平人才的建设问题:一是国际教授工程,结合申报国家“外专千人计划”,引进国外著名专家、学者;二是特聘教授工程,即教育部“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授;三是教学名师工程,选聘校外著名专家、学者、教学名师来校讲学;四是青年才俊工程,为申报国家自然科学基金委“杰出青年科学基金”等国家级重大、重点人才项目,储备后备人才。此外,还实施了“海外培训计划”:每年以学校、国家留学基金委员会和江苏省选拔公派的方式实施中青年教师赴境外研修;通过“985工程”、“优势学科创新平台项目”和“211工程”项目选派教师到国外一流大学,师从一流大师留学深造,为培养具有国际视野的高水平后备领军人才奠定基础。

2 苏北高校高水平人才发展环境影响因素及评价

2.1 苏北高校高水平人才发展主要问题

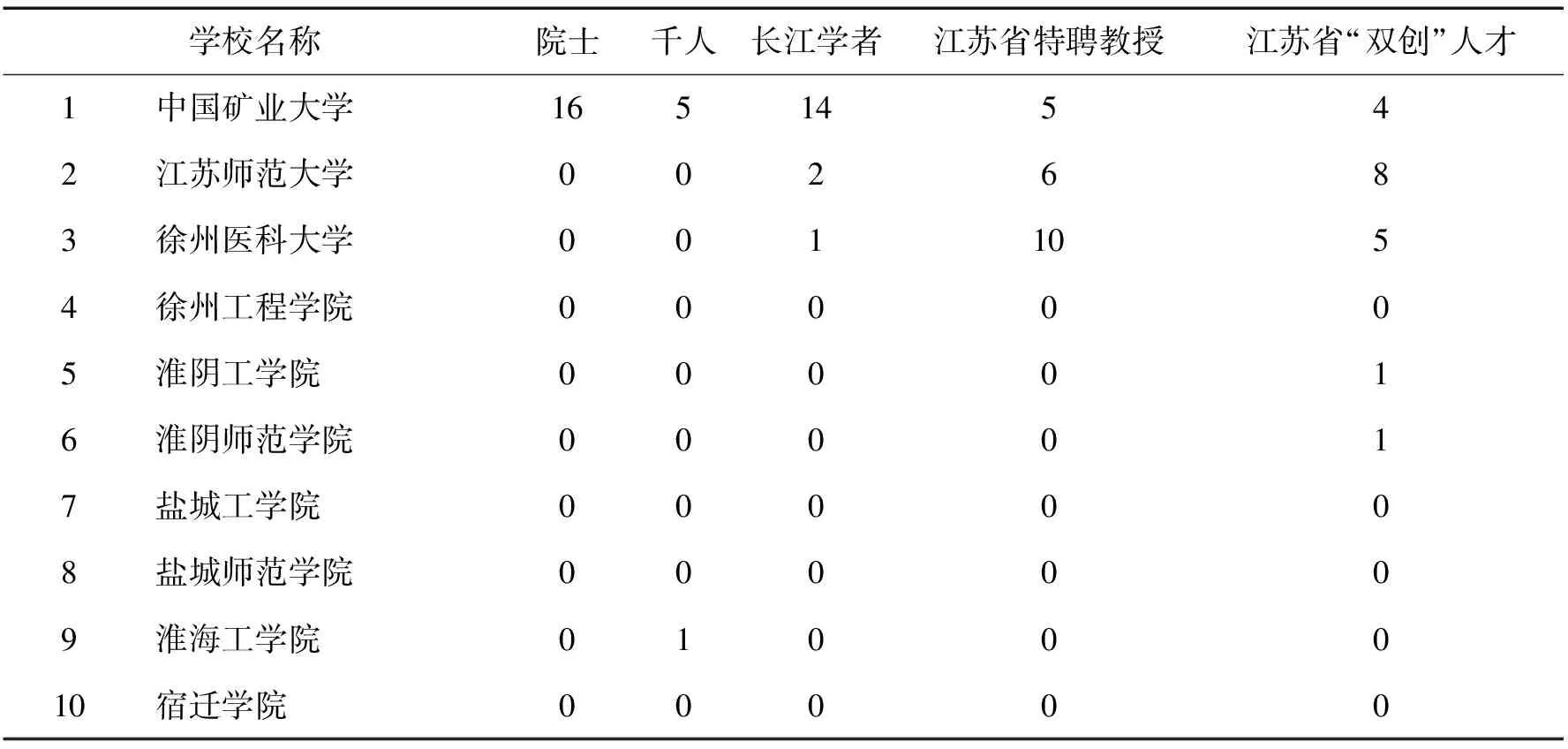

苏北高校的高水平人才发展面临的首要问题是其人才拥有存量与制定的发展战略、目标相比有很大差距[6]。具体数据见表1(数据截至2015年12月)。以院士为例,除了中国矿业大学拥有16人(其中部分为非住校院士),其他高校到目前为止都没有吸引到院士。又如长江学者,仅中国矿业大学拥有,而且也是自己培养出来的。苏北高校普遍面临的问题是很难引进高水平人才,特别是学科带头人。同时,苏北高校高水平人才流失严重。由于地域环境的影响,苏北高校培养的高层次人才往往会被发达地区的高校吸引,例如苏北高校教师到国外名校进修,并在某个领域取得标志性高端成果后,往往被发达地区的高校吸引走,从而造成高端人才流失,进入恶性循环。忽视高水平人才发展客观规律,制定不切实际的人才引进政策并不能实现苏北高校发展战略目标。

表1 苏北高校高层次人才状态数据 (单位:人)

2.2 苏北高校高水平人才发展影响因素

物质因素。虽然苏北各高校在引进和培养人才的硬件环境创建上(如安家费、住房补贴、家属安置、科研启动经费、薪资、实验室建设等)不惜重金,和发达地区相比已没有太大区别,但在经济、社会文化发展和城市综合竞争力等方面仍处于较低水平,一些个人发展条件与北上广等大城市和苏南地区相比都有很大差距,这些都严重影响了苏北高校引进和留住人才的能力。而且,苏北高校所在的城市品位不高,知名度和开放度不强,城市功能配套有待完善,交通、医疗、教育等问题也制约了当地高校高水平人才的引进。

软环境因素。长期以来,苏北地区高校综合实力受国家和地方政府支持力度、区域经济水平、历史原因和文化传统等多种因素的制约,发展上受到诸多限制。根据每年中国大学排行榜,苏北地区的高校大部分相对靠后。从江苏省的重点专业、优势学科、重点实验室、国家或江苏省的重点研究基地来看,苏北高校远远少于江苏其他高校,从而导致学术研究平台低,给高水平人才提供的事业发展机会和空间有限,导致了高水平人才的大量流失。苏北地区只有一所“211工程”大学,整体学术氛围不够浓厚,学科平台较低,无法与省内国内的著名高校相比,即使苏北高校给出了很高的引进待遇,仍然很难引进急需的高层次人才。内部软环境还包括学术氛围、人际关系、资源分配机制、学术认可机制、学科水平、学校声誉等方面,高水平人才都具有极高的科学忠诚度,如果新的工作环境不能满足他们学术发展的要求,薪资待遇再高,也会引发人才的再次流失。因此,在制定引才政策时,应将高水平人才引进政策转化为高水平人才发展成长政策。

3 苏北高校高水平人才引进政策优化

3.1 坚持人才引进与团队建设兼顾

在苏北高校学科建设中,科研团队建设仍是一个较为薄弱的方面。一方面,对于苏北地方高校来说,高水平人才的引进所耗资金巨大却来源有限,难以享受到国家高层次人才特殊支持计划等人才引进政策支持与专项资金扶持;另一方面,苏北地方高校传统的团队建设目标具有明显的功利色彩,团队人员构成上的“拼凑现象”严重,学科团队成员之间研究方向关联度不强,制约着高端人才团队的形成和长远发展。因此,苏北地方高校要重视发挥引进人才在高校科研团队建设中的作用。高水平人才的领军作用往往能够带动整个学科专业的发展,通过团队建设用集体力量推动个体发展,从而形成高端人才协调发展的态势,实现“1=1+1+N”的效果(引进一个高水平人才,形成一个学科团队,培养一批未来骨干人才)。

高校在人才团队建设的责任将主要是搭建平台,具体的人才配置应由学术委员会或学科委员会负责面向全球选聘,由学术或学科带头人与团队成员共同协商确定聘用人员的期限及待遇等问题[7]。与之相比,清华大学经管学院“两个兼顾原则”则更值得苏北高校借鉴:第一,兼顾规范的现代大学制度与国家、大学和学院的实际情况;第二,兼顾长远目标与合适的过渡措施[8]。除中国矿业大学以外,苏北高校应从实际出发,立足于国内,目标应紧盯学术带头人,而不是两院院士、长江学者等不切实际的目标。绝大多数苏北高校的办学目标是培养应用型本科人才,其科学研究主要是应用性研究,着重服务区域经济社会发展,而这些办学使命主要是由普通教师完成的。因此,高校高水平人才团队建设应涵盖高水平教学团队的建设。苏北各地方高校的长远目标是建成具有特色的高水平大学,在引进高水平人才的时候往往资金力度较大、优惠政策集中,短期看确实取得了一定效果。但这些短期政策也带来了一些副作用,毕竟苏北地方高校资源有限,必须充分考虑高校教师的职业特性,打造宽松、上进的教学、研究环境,促进新老教师的融合,形成合作攻关、人才辈出的良好氛围,才能最大限度地提高苏北地方高校有限资源的利用率,实现长期发展目标。

3.2 大力引进高层次创新创业人才

目前,我国由各地行政机构主导的高层次创新创业人才引进政策共性较强、时效性差、缺乏地区特色,造成高水平人才流失较为严重[9]。另一方面,受现行高校评价指标影响,苏北高校在制定高水平人才引进政策时,着眼点往往局限于高校自身的发展;只考察引进对象的文章、海归背景等,而且引进人才后的考核机制“量化、计件”,注重的也是文章、含金量较高的纵向基金项目等。这不仅违反了大学人才发展的规律,也和地方高校发展的战略目标不相符合[3]。

苏北高校应系统地考虑人才引进政策的制定,在借鉴其他单位的人才政策时,必须意识到高层次人才引进和发展环境的构建是一项复杂的系统工程,不仅涉及高校自身多个部门,而且还涉及到所在地区相关的企业、政府部门。首先,要在盘活现有人才,留住并有效地发挥好本土人才资源的同时,着眼于中长期规划,有计划地引进海外、国内的高层次创新和创业人才;其次,理性认识不同区域、不同高校间的高水平人才竞争,在规划当地的高层次创新创业人才引进政策时,加强横向的比较与地方政府间的合作,立足于高层次人才资源的合理配置及资源共享制定政策,从地区和区域的共同利益寻找合作点;立足于自身办学定位,加强与地方政府的沟通协调,不仅要考虑学校学科建设对高水平人才的实际需要,还应顾及地方经济、产业发展对高水平创新创业人才的实际需要。以淮阴工学院为例,由于淮安地区具有丰富的凹土资源,该校建有江苏省凹土资源利用重点实验室,柔性引进了中科院兰州化学物理研究所的王爱勤研究员,不仅其本人获批江苏省“双创”人才,而且培养了一批以中青年教师为骨干的科研创新团队,成功获批江苏省青蓝工程科技创新团队。

3.3 积极构建高水平人才科学评价体系

苏北高校除了为引进高水平人才“筑巢引凤”之外,还要构建科学的高水平人才评价体系,对高水平的人才进行科学的考核管理。一是,建立多元评价模式。设立全方位的考核和评价方法,不仅考核高水平人才的显性成就,还应该考核人才的后劲和潜在的价值。评价的内容也不应该仅仅包含科研和教学工作,更不能仅仅强调论文的篇数和获奖的数量,还应该加强服务地方、业务能力和团队协作能力的考核。评价的参与者从用人单位、同事和学校人事部门评价主体适度拓展到行业内企业、相关政府职能单位参与,并借鉴发达地区高新技术产业园在这方面的经验[10];二是,建立合理的后续激励制度。在后续的聘期进行后续的激励,目前,很多地方高校引进高水平人才都是“一锤子买卖”,后续的考核和奖励大多按校内既有的政策执行,没有建立后续奖励和激励制度。三是,建立持续推进、分类考评的考核体系。对于引进的高水平人才,应该根据自然科学和人文社会科学的不同特点,依据岗位和层次的不同要求,建立和完善人才分类评价标准,特别是应制定持续推进、分类评价的考核体系,不断激发高水平人才的创作欲望、满足他们的成就感。

4 结语

高水平人才的引进是苏北高校加快发展的重要举措之一。因此,高校结合自身实际情况、兼顾短期和中长期发展目标来制定适宜的人才引进政策,研究制定科学的人才评价体系,以高水平人才团队建设和创新创业为激励手段,加强与政府、企业的人才引进互动,多举措引进高水平人才,是促进苏北高校良性快速发展,促进区域经济持续发展的有效途径。

[1] 刘周成,黄浩杰.江苏省区域经济发展水平评价研究[J].河南科学,2013(12):2238-2242.

[2] 杨道建,赵喜仓,付星星,等.江苏省区域竞争力实证研究[J].科技管理研究,2010(22):78-82.

[3] 陈国华.苏北高校产学研协同创新机制研究[J].淮海工学院学报:人文社会科学版,2013(15):4-6.

[4] 汲培文.学科带头人、学术带头人定义与含义的界定[J].科学学研究,2000 (3):24-27.

[5] 丁志同.高校高层次人才特征分析及薪酬策略[J]. 改革与战略,2006(4):130-132.

[6] 蒋莹,陈斐.高校海外高层次人才引进现状与优化对策研究——以江苏省为例[J].科技管理研究,2014(24):107-111.

[7] 赖风.高校高水平人才团队建设与杰出人才培养[J].江苏高教,2015(1):58-60.

[8] 钱颖一.大学人事制度改革——以清华大学经济管理学院为例[J].清华大学教育研究,2013(2):1-8.

[9] 李国君,韦伟光.高层次创新创业人才引进政策的比较分析[J].中国人力资源开发,2013(9):82-84.

[10] 徐顽强,兰兰,张红方.东湖高新区引进高层次人才评价指标体系研究[J].科技进步与对策,2014(2):125-128.

(责任编辑:贺 兰)

Researches on the Policy Comparison and Optimization of High-level Talent Recruitment in Collegesand Universities in Northern Jiangsu

LI Xiao-hui, ZHOU Qing

(Personnel Department, Huaiyin Institute of Technology,Huai'an Jiangsu 223003, China)

Based on the comparative study on the development strategiesand their talent recruitment policies in colleges and universities in northern Jiangsu,this papersummarizes and studies the problems and influencing factors in recruiting high-level talents, accordinglyputting forward some optimization measures for accumulating high-level talents,including building high-level scientific research teams, encouraging innovation and entrepreneurship to stimulate the development of high-level talents and constructinga scientific assessing system.

northern Jiangsu; colleges and universities; high-level talents; talent recruitmentpolicies

2016-10-16

江苏省社会科学基金项目(15JYC002);江苏省社科应用(人才发展)研究课题(15SRB-29);淮安市社科类研究课题(B-15-27)

李晓慧(1980-),女,江苏淮安人,讲师,硕士,主要从事人力资源管理研究。

G472.3

A

1009-7961(2016)06-0071-04