美国国家“脆弱性”研究中的中国影像偏见

2017-01-10刘天旭邹雨

刘天旭,邹雨

(三峡大学马克思主义学院,湖北宜昌443002)

·政治学研究·

美国国家“脆弱性”研究中的中国影像偏见

刘天旭,邹雨

(三峡大学马克思主义学院,湖北宜昌443002)

脆弱国家研究是目前西方政治学界一个热点议题,美国学界和外交政策领域的该项研究居于领先地位。美国学界以定性分析和定量研究相结合,对所谓中国的国家“脆弱性”进行了分析与臆断。造成这种错误的原因,既有脆弱国家理论“问题”视角的学术因素,也有量化研究内在缺陷的技术因素,不可避免地还有美国学界和外交政策方面“政治正确”的价值导向因素。因此,对于美国的这种研究结论,我们亟需进行有力的批判与反击。

国家理论;脆弱国家;脆弱性;中美关系;话语霸权

DOl:10.3969/j.issn.1671-7155.2016.06.004

国家是政治学研究的一个核心对象,国家理论是政治学一个历久弥新的理论话题,脆弱国家理论是当代西方最新出现的国家理论。20世纪50年代后,美国政治学界兴起的以社会为中心的行为主义政治分析方法曾在很长一段时期内占据主导地位,到了80年代早期,美英的“宏观社会科学领域正在进行一种范式转移”,西达·斯考克波认为,其方向就是“找回国家”[1](P7)。不过,1980年代,美国学界的国家研究中充满了对“强国家”(strong state)的批判,认为它是制造贫困和侵犯人权的罪魁祸首。到了1990年代,美国的国家研究却转向了对“(虚)弱国家”(weak states)、“失败国家”(failed states)的指责,特别是9·11事件后,美国认为失败国家(failed states)、失败中国家(failing states)或者是脆弱国家(fragile states)是滋生恐怖主义的温床,对全球安全构成威胁。可见,同样是“回归国家”,目前的研究重点集中在对国家“短板”问题的关注,西方学界比较多地使用“脆弱国家”或“国家脆弱性”概念来概括这种“短板”现象,“在过去的十年里,国家脆弱性已经被列入美国和其他发达国家的外交政策议程。……人们对脆弱国家的研究兴趣在不断增长”[2](P50)。

从学术角度看,国内学界讨论国家脆弱性问题还有很大的空间。从国际关系实务角度看,批判美国学界、智库对所谓中国“脆弱性”问题的看法,有助于我们准确把握美国对华政策的理论基础和未来演变,同时也有助于我们充分认识美国这种话语政治的建构伎俩,提升中国的外交话语权。

一、美国脆弱国家研究的特点

(一)美国是“脆弱国家”概念的诞生地

从概念形成的源流看,“脆弱国家”概念的前身是“失败国家”概念,“失败国家”概念的正式发明者是美国前外交官赫尔曼(GeraldHelman)和国际法专家拉特纳(StephenRatner),1992年,他们在美国《外交事务》杂志发表题为《拯救失败国家》一文[3],首次明确提出“失败国家”概念。此后,以政策为主导的国际关系研究纷纷吸收利用这一概念,每年的美国国家安全战略报告都照例使用此概念,而法国、德国和中国政府都拒绝使用。后来出于外交考虑,美国国际发展署煞费苦心地选择“脆弱国家”(fragilestates)概念来替代[4](P5)。此后,西方学者对这些概念进行了激烈争辩,结果,“反感较少的‘脆弱国家’一词获得了较多的偏爱”[5](P27)。脆弱国家概念最早何时出现,谁最先使用,根据现有文献,我们不敢确定,但可以肯定一点,这一概念的出现不迟于2004年,美国国际发展署是这一概念的最早使用者之一,“美国国际发展署使用脆弱国家这个词,一般是指更大范围的失败中、失败和复苏中的国家,实践中,这些词之间的区别常常不清晰”,但该报告将脆弱国家区分为“vulnerable”和“in crisis”两种状态[6](P1)。在表述过程中,美国政府常常将“失败国家”和“脆弱国家”并用。

(二)美国“脆弱国家”研究的影响力较大

美国开展“脆弱国家”研究的机构和学者众多,根据我们已经获取的有限的文献资料分析,研究主体大致分为三类:大学、智库和学者个人。从事此主题研究的大学主要有哈佛大学肯尼迪政府学院,受世界和平基金会资助,主要对非洲治理问题进行研究;马里兰大学国际发展与冲突控制研究中心,研究主题为冲突与不稳定;乔治梅森大学的全球政策研究中心。智库主要有和平基金会、布鲁金斯学会以及系统和平研究中心。一些国际组织,如世界银行,虽然不隶属美国,但身处美国,受美国影响较深,其他如经合组织等也有很重的美国影子,比如经合组织2015年的国家脆弱性报告,就是以纽约大学国际合作中心为主要作者单位推出的研究成果[7](P4),如果考虑到这些因素,则美国在脆弱国家研究方面的影响更大。

值得注意的是,美国的脆弱国家或失败国家研究,受到美国政府的大力倡导和资助。1994年,应时任美国副总统戈尔的要求,中央情报局(CIA)领导设立了一个“失败国家特别小组”[8](P49),展开关于国家失败的数据搜集和预测分析工作,研究地点设在乔治梅森大学,后来,该研究项目更名为“政治不稳定特别小组”(PITF),从1998年开始,该研究项目每个月都向美国政府提交月度报告。该特别小组曾与乔治梅森大学、马里兰大学以及现在的系统和平研究中心等机构合作。2004-2006年,美国国际发展署开展了“国别分析支撑”计划(CAS),形成了一套“脆弱国家指标”(FSI)。还有政府资助的其他一些项目,政府资助推动了脆弱国家研究的扩散和深化。

(三)重点研究国家安全问题,量化研究成果突出

当今研究脆弱国家最活跃的两大主体是美国和欧盟。欧洲的脆弱国家研究以发展和减贫为主轴,主要讨论如何提高对脆弱国家援助的效益。与欧洲不同,美国的脆弱国家研究以确保美国国家安全、打击恐怖主义为主轴。特别是9·11事件之后,小布什政府声称:美国受到的威胁较少来自征服性国家,而是来自失败国家。此后,失败国家被提升为对美国国家安全的致命威胁,无论是外交政策界或是学界的研究,都顺应了美国政府的安全观和政策导向。

美国的相关机构在从事脆弱国家研究主题时,非常重视量化分析,形成一些影响较大的测量国家脆弱性的指标体系。根据德国学者的统计,2010年,可以公开收集到的编制成型的国家脆弱性指数有11个,其中美国研究单位编制的有7个[9](P24),如果加上世界银行编制的两个脆弱性指数,美国在国家脆弱性的量化研究方面占有绝对优势。美国发布的这些脆弱性指数中,和平基金会的脆弱国家指数每年发布一次,影响最大,该指数2014年前被称为“失败国家指数”[10](P8);系统和平研究中心的脆弱国家指数自2007年以来发布了6次;马里兰大学的和平与冲突脆弱性指数自2003年以来每两年发布一次。不太有名却更具潜在影响力的是美国国际发展署(USAID)的“冲突和不稳定预警名单”,“该名单从2006年起每年发布一次,按照脆弱性高低顺序给160个国家排名。该名单不公开发布,但在美国政府内部广泛传阅”[11](P7)。通过这些不同的脆弱性指数,美国对世界上大部分国家的脆弱性状况进行了量化评估。

二、美国对所谓中国“脆弱性”的研究概况

随着中国的快速崛起,“中美关系成为争取世界和平与全球福祉的核心要素”[12](P6),因此,准确“知彼”已经成为中美双方的现实需要。无论是美国政府或学术界,一直非常重视对中国的研究,不断尝试从各个角度分析研究中国,在最近兴起的脆弱国家研究中,美国又以这种视角来“审视”中国。那么,美国对所谓中国的“脆弱性”状况如何看待?我们以美国和平基金会的“脆弱国家指数”、系统和平研究中心的“国家脆弱性指数”、布鲁金斯学会的“虚弱国家指数”以及几位学者个人对中国的研究为主要依据,粗略勾勒一下美国的偏见性看法。

(一)定性评价

在从事脆弱国家理论研究时,美国学者的研究方法可大致分为规范性的定性分析与定量比较分析两大路径。这里,我们先来简单概括一下美国部分学者定性分析时对中国的看法。

美国学者谢淑丽(Susan L.Shirk)认为,中国经过30多年来经济的高速发展,正在重新成为一个世界舞台上的重要大国,中国具备成为超级大国的潜力,但转型过程中,国内问题也日渐增多并凸显出来,如果一些问题不能有效解决,可能酿成重大危机,“中国或许是一个正在兴起的超级大国,却是一个脆弱的超级大国”[13](P6)。这是谢淑丽对所谓中国国家“脆弱性”的整体看法,是政治角度的分析。卡尔·沃尔特则从经济角度分析中国,承认“在经历了100多年的滞胀、战乱、政治运动之后,中国在过去的30年间实现了高速的发展,十几亿中国人的生活得到了极大改善。从这一点来看,中国的政治经济体制的确是适应其国家需要的,这是大多数人的共识”[14](P3)。但从中国实体经济的代价看,存在一些系统性风险,如果处理不好,金融体系会首当其冲,他认为中国金融体系比较脆弱。

与上述对所谓中国“脆弱性”的看法不同,赛斯·卡普兰认为中国是真正意义上的“稳健国家”(resilience state)。赛斯·卡普兰认为,社会转型凸显国家的脆弱性,在脆弱性问题上,大大小小的危机会定期袭击世界各国,这就是“脆弱时刻”,一个国家“脆弱时刻”持续时间的长短,取决于该国内部的社会凝聚力和制度化水平两个主要因素,按照社会凝聚力高低和制度化水平高低组合,可以区分为四组国家类型:高政府能力+低政治认同分裂、低政府能力+低政治认同分裂、高政府能力+高政治认同分裂和低政府能力+高政治认同分裂。他认为,脆弱国家主要集中在第三种和第四种类型的国家中,而第一种类型的国家,“包括几乎所有的发达国家以及土耳其、中国和智利等发展中国家,它们是真正意义上的稳健国家”[2](P55)。

(二)定量评估

下面,我们来看看美国部分学术机构在团体定量研究中对所谓中国“脆弱性”的评估情况,从资料完整性考虑,本文主要以美国和平基金会、系统和平研究中心的两种脆弱性指数为例进行分析。

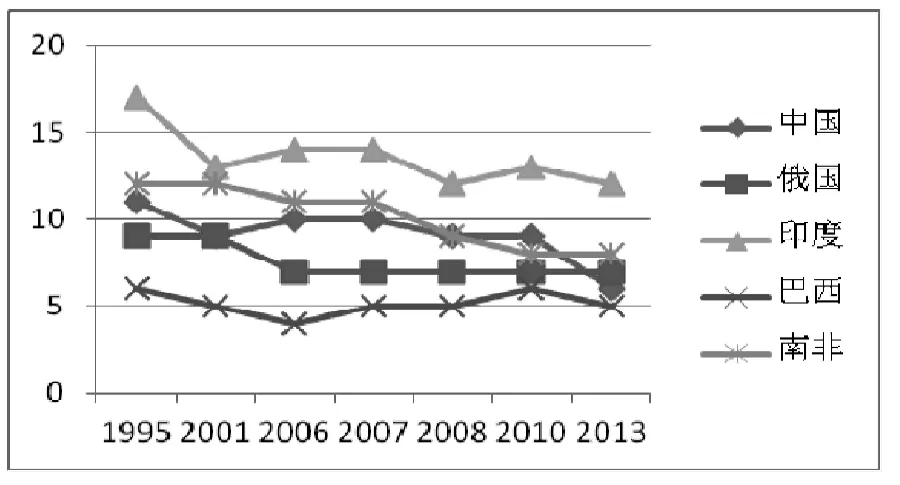

先看系统和平研究中心的国家脆弱性指数中中国的分值数据。该脆弱性指数分值由两大部分构成:有效性得分(13分)、合法性分值(12分),合计25分,每一部分都细分为安全、政治、经济和社会四个维度。一个国家其合计分值越高,脆弱性也越高,反之则越低。该指数覆盖了160多个国家或地区,根据得分情况,该指数将国家分为:极端脆弱、高脆弱、中度脆弱、低脆弱和不脆弱五个级别。其中中国的得分情况为:2007年,脆弱性指数分值10,其中有效性分值4,合法性分值6;2011年,脆弱性指数分值9,其中有效性4,合法性5;2014年,脆弱性指数分值6,其中有效性2,合法性4[15]。总体来看,中国的“脆弱性”在显著下降,目前处于低脆弱状态。不过,与金砖五国的其他四国相比,中国的“脆弱性”分值长期高于俄罗斯和巴西,处于中间状态。

图1 系统和平研究中心的脆弱性分值(金砖五国)

我们再来看看和平基金会的定量研究中关于中国脆弱性的评估结果。该脆弱性指数由经济与社会指标、政治与军事指标两大部分构成,每部分下面均有6个次级指标,每个次级指标分值区间为0-10,这样,脆弱性总分值为120,分值越大,表明脆弱性程度越高。该指数覆盖了世界上177个国家或地区,根据脆弱性得分情况,该指数将不同国家分为:警报级、预警级和稳定级三个级别,警报级和预警级下面再分别细分为三个等级,稳定级下面细分为四个等级,实际上,该指数将177个国家划分成10个类型,前6个类型都是脆弱的。按照该指数的评估,十年来,中国的“脆弱性”分值一直在80左右徘徊,属于预警级中的中间级别,但在金砖五国中一直排名很高[16](P4-5)。

图2 和平基金会的脆弱国家指数分值(金砖五国)

在和平基金会的脆弱国家评估中,2014年,中国的“脆弱性”指数在金砖五国中居首位,排名第68位,巴西则脆弱程度最低,排名第125位。现实是,自从2013年5月美联储表达退出量化宽松的预期后,这些国家本币兑美元汇率均出现大幅贬值,巴西和南非的货币更是脆弱不堪,2015年,巴西经济衰退加深,巴西雷亚尔兑美元累计贬值46%,下跌幅度在24大新兴市场国家货币中最大。2016年3月份,巴西雷亚尔兑美元汇率又贬值32%。早在2013年8月,美国著名的投行摩根士丹利将巴西、印度、南非、土耳其和印尼合称为“脆弱五国”(Fragile 5)[17],如今金砖五国中的三个都沦为“脆弱国家”,真正配得上金砖国家头衔的,只剩下了中国。可见,在金砖五国中,中国的韧性是最好的,这与和平基金会对中国、巴西“脆弱性”评估的结论存在较大反差。这表明,所谓中国的“脆弱性”只是美国的臆想。

三、美国学界为何对中国有如此臆想和定位

美国学术界和外交政策领域对所谓中国的“脆弱性”问题评估结论存在分歧,但总体上是没有任何事实根据、逻辑混乱的臆想和偏见,个中缘由主要是课题本身的“揭短”立场决定的,也有量化技术缺陷的因素,还有美国式“政治正确”的价值因素。

(一)研究“问题”视角上的傲慢与偏见

从西方国家理论演变的历程看,最先传入中国的是民族国家理论,然后是民主国家理论,其后又有财政国家(包括税收国家、预算国家)等理论,这些国家理论都是西方学界对欧美国家建设实践的一种理论总结,统称为国家建构理论(sate-building)。这些国家理论的传播,从积极方面看是西方国家某些成功、有效经验的扩散,其主旨在于解释为什么近代以来以西欧为代表的欧洲能逐渐崛起,并最终在1800年以后全面超越亚洲——尤其是超越中国[18]。从消极方面看,这些国家建构理论对后发国家也只能是一种思维误导,即不少发展中国家向西方学习,按照西方提供的国家建构模式进行国家建设,却并未因此摆脱贫困落后,实现国泰民安。相反,不少国家,特别是南撒哈拉的非洲国家,陷入了无休止的战乱与贫困,这引起了西方的关注,当西方政治学界1980年代开始回归国家研究时,其研究视角从发达国家自身转向了关注它者——发展中国家,从宣扬西方国家建构的成功经验转向批评发展中国家国家建构的失败教训,从话语方式转变的角度来说,就是从直接自我肯定转向间接反面否定。很明显,否定的对象主要是发展中国家。所以,西方学界“崩溃国家”、“失败国家”、“危机国家”、“脆弱国家”等表达负面现象的歧视性概念竞相出现。当然,“脆弱国家”往往特指那些陷入战乱、贫穷的发展中国家,中国绝非所谓的“脆弱国家”。但在脆弱国家理论框架下,国家脆弱性问题的“价值”开始浮现,国家脆弱性并非一个新近才出现的问题,它“与国家本身一样悠久,与政治组织的普遍形式一同演化”[19](P87)。不仅发展中国家存在脆弱性问题,发达国家也同样存在脆弱性问题,比如诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)认为,如今,西方国家也进入“脆弱时代”[20]。不过,西方对国家脆弱性问题的理论化探索只是最近十年以来的事情。这个课题一开始就是“揭短”导向的,以寻找“弱点”为宗旨,所以,它对中国评估时无视成就只谈所谓的“问题”,只能是西方的傲慢与偏见。

(二)量化研究技术本身存在致命缺陷

如今西方的社会科学研究中,定量分析成为主流,其正面价值是可以弥补单纯定性分析的不足,使得学术研究朝向“科学化”方向迈进了一步,从形式上看比定性分析更“客观”。其实,准确地说,定量分析只不过比定性分析更直观。定量分析往往要构建一个指标体系,编制一种评估国家脆弱性的指数体系,细致划分需要五步:1.清晰界定脆弱性概念;2.使脆弱性概念系统化,即确定其主要属性、特征;3.选择、测量相关指标;4.计算脆弱性指数得分,包括赋予指标的权重方式和加总方式;5.呈现脆弱性结果[9](P11)。美国学界推出的几个脆弱性指数在建构指数过程中,每一步都存在一些难以克服的困难,累积的系统性误差还是比较严重的。

首先,国家脆弱性概念模糊不清。从概念上说,到目前为止,西方学术界对国家脆弱性概念并未取得一致意见,其涵义模糊不清,有学者认为它本身就是一个“巫术问题”(wicked problem),“与许多重要的政治概念一样,驾驭国家脆弱性的难度令人抓狂”,“我们努力对它定义、分类、测量、诠释以及预测,但到目前为止,往好里说,我们只是取得了部分成功”[19](P87)。对于脆弱性概念本身的理解存在差异,再加上不同研究机构为显示自身研究存在的价值,他们欲突出的重点不同,构建的国家脆弱性指数自然也不同,否则就没有独立存在的必要了,但也从一开始就埋下了产生偏差的祸根。

其次,存在简单堆砌指标的缺陷。从其指标选择看,美国的几种脆弱国家指数体系各自所选指标数量不等,马里兰大学的和平与冲突不稳定指数有5个指标,系统和平研究中心的国家脆弱性指数有8个指标,和平基金会的脆弱国家指数使用12个大类指标,乔治梅森大学的国家脆弱性指数选用14个指标,布鲁金斯学会的国家虚弱指数则使用了20个指标。实际上,每个指标都是国家脆弱性的间接替代品,而非脆弱性本身,这些指标有些是输入性的,有些是过程性的,也有些是结果性的,有些是国家脆弱性的外部症状,有些是引发脆弱性的原因,将它们混杂在一起构成一个脆弱性指数,本身就是凌乱的,其测量的国家脆弱性结果自然不能令人满意,所以,有学者批评和平基金会每年推出的脆弱(失败)国家指数道:“把显示国家失败的100多个次级指标塞进关于社会、经济和政治的12个主要指标……这个闹剧除了用经验数据来医治名单本身之外,其不准确性令人沮丧。”[21]

再次,指标计算、指数合成时存在内在问题。如上所示,构建指数时,每个指数体系都数个乃至数十个指标,为了能够比较,需要对这些不同的指标进行标准化处理,一般采用定距尺度或定比尺度,再按照某种阈值范围将具体的指标分为不同的等级,然后将大类指标以加总方式或者算术平均值方式得出最终的指数分值。例如,布鲁金斯学会的虚弱国家指数由4大类构成,每大类下面有5个指标,每个指标通过定距尺度标准化,转变为0-10之间的某个分值,取5个指标的算术平均值为本大类指标的分值,再取4个大类总分值的算术平均值,最终形成某个国家的脆弱性分值。这样单一尺度加总形成的综合指数,使得分值的计算、排序简易且直观,然而代价巨大,那就是“在最好的情况下,丢失了大量有价值的信息。更不幸的是,不考虑这些指标指向相当不同的主题,特定指标的高分值被其他指标的低分值拉平,简单加总的指标数值会导致误差巨大的结论。用浅白的话说,这种简单的加总恰如把苹果和橘子加在一起,最终结果变成了按照长度排列的香蕉!”[22](P526)

(三)美国建构话语政治的霸权需要

通常认为,国际关系研究和外交实务是两个不同的领域,两种不同的文化,各自拥有独特的语言和信条,言外之意,关于“脆弱国家”或“失败国家”的学术研究与政治无涉,例如,克拉斯纳(Stephen Krasner)就认为,学者与实践者之间的鸿沟是无法逾越的,学者可以抛出横跨这种鸿沟的理念,但这样做对外交政策将不会有影响,除非是偶然情况[23](P116)。这只是就外交学术研究与外交政策实务的差异而言。如果就二者间的有机联系来看,“关于脆弱国家的学问(对外交政策)有更大影响,特别是,学术研究帮助界定或改进对国家脆弱性的理解,这是一项政策问题,学术研究使外交界了解应对这一问题的操作框架的进展。换言之,当(外交)政策制定者面对现实世界最无序的部分做出反应的重任时,学术理念促使了政策制定者观念世界的‘有序化’”[24](P59)。也就是说,学术研究使得外交政策思路更加清晰,是外交政策的有效指导。事实上,在美国的外交领域,国际关系研究者与外交政策实践者之间的身份互换是司空见惯的,比如斯坦福大学教授康多莉扎·赖斯(Condoleezza Rice)曾任小布什政府时期的国务卿,斯坦福大学知名的国际关系教授斯蒂芬·克拉斯纳曾任美国国务院外交政策规划主任,而参与编制布鲁金斯学会虚弱国家指数的苏珊·赖斯现在仍任美国助理国务卿,这些足以说明“脆弱国家”研究与美国外交政策之间不可分割的联系。

一个国家的对外政策首先要确定“自我”与“它者”的身份,这种身份的确立过程往往也伴随着政治家和知识精英对外交政策话语进行某种程度的操纵。事实上,强权国家“自我”身份的界定,依赖于弱国家或者从属国家的存在;认知上,强权国家“自我”身份的表达,除了炫耀武力、军事行动之外,也把话语建构作为强有力的工具,而弱者国家往往被剥夺了话语权,无力表达和代表自己。作为当今世界上唯一的超级大国,美国出于自身“国家利益”和“国家安全”考虑,在外交话语上构建“文明国家”、“民主国家”、“自由国家”的自我身份形象的同时,也伴随着对反对美国的诸多不发达国家“它者”身份的建构,这就是所谓“无赖国家”、“失败国家”、“脆弱国家”等政治“绰号”、“标签”出现的政治原因。这种政治操纵隐藏在主张客观中立的定量研究中,比如,在美国关于脆弱国家的定量分析中,都有政治合法性指标这一项,而政治合法性指标的一个重要内容就是政治制度形式,它们将世界各国区分为“民主政体”或“专制政体”,凡是采用西方竞争式政治体制的国家就被标定为“民主政体”,赋予其较低的“脆弱性”估值等级,反之,则认定其脆弱性较高。比如,布鲁金斯学会的虚弱国家指数中,对中国政治的“脆弱性”估值远高于经济、安全和社会福利方面的估值,使得中国的“脆弱性”总体分值大大增高[25](P41)。同样,在和平基金会的脆弱国家指数中,政治方面的人权一项,赋予中国的分值高达9.1(最高为10,最糟糕),比也门和津巴布韦的该项分值都高,而赋予一直是世袭君主制却唯美国马首是瞻的沙特阿拉伯该项指标的分值仅为8.8,低于中国[16](P23-26)。这不得不使我们深思,这背后就是美国在外交上故意丑化中国形象,从政治话语上对中国进行文化围堵,牵制中国的方式之一。这从一段时间以来美国对南海“仲裁案”的舆论操纵中已经得到明显印证。

这些合法性指标之所以采用西方政治制度标准,其理论依据来源于对韦伯(Max Weber)理论的曲解。韦伯区分了国家类型的三种理想分类模式,其中法理型统治是合法性的现代形态,这是美国等西方国家学术界推崇西方式“民主”、“法治”,贬低其他国家具体政治制度的一个依据。实际上,韦伯的国家统治合法性类型只是从欧洲等国特定历史现实中放大后抽取出来,用来在分析时更好把握现象的基本特征的一种理论总结,它只是一个概括,力图证明出现在欧洲特定经验中的政治组织是一种普遍形式。这里的“理想”并非意味着“最佳”、“最适当”,“理想类型”国家不能被理解为一种最规范或最正规化的国家形式,它只是一个描述和解释的概念,不是一个政治组织应该如何运转(或不运转)的价值评判尺度。它不是一个假说,它允许人们构建另一个偏离的、变体的或者是完全不同的假说。但就理想国家类型被用作衡量国家状态这一意义而言,它是一个标准,所以,随着近代以来西方国家强权、殖民政策的扩张,这个国家合法性统治的“理想类型”被提升到“神圣”的、“唯一正确”的高度,变成一种普适主义话语强迫后发国家接受,其价值预设是:后进国家只有按照西方这个模板进行国家建构(state-building)才是合理的、正确的,如今,“暗含规范性的韦伯式理想型国家充斥在脆弱性话语中,它意味着,偏离这种类型就会被看作是脆弱或失败的证据。”[11](P5)而中国坚持走自己的发展道路,政治制度与美国迥异,被美国的脆弱性指数的合法性指标方面赋予几乎是最高的脆弱性分值,这是美国国际关系研究中所谓“政治正确”的逻辑使然。

四、结论:中国的应对与反击

十多年来,关于“脆弱国家”的学术文献大量涌现,在主要的国际组织和有影响力的国家的外交领域,国家脆弱性已经超越了国际安全和发展政策之间的传统界限,跻身为中心议题,很少有其他政治词汇能像“脆弱国家”一样,如此迅速地从边缘走向中央,成为国际关系学术研究和外交政策制定者共同关注的核心。在美国的脆弱国家研究中,主流学者在定性分析中一面表达出“中国是脆弱的”主观判断,一面用定量研究的数据来支撑其判断,以证明其判断的“客观性”。社会建构理论表明,一种理论不只是社会实在的简单描述,社会实在一定程度上也是理论型塑的结果。因此,无论美国对所谓中国“脆弱性”评估的程度如何,它已经开设了一个新议题,形成了某种规则,抢占了国际话语政治博弈的一个有利位置。“西方国家,特别是美国,战略性运用‘失败国家’或‘脆弱国家’词语,与感知到的诸如恐怖主义、毒品走私等跨国安全威胁挂起钩来,使美国对从前属于弱小国家主权内部事务的干涉正当化。将这些词语限定在贫穷或边缘国家头上,恰恰反映了(美国)对(贫穷)国家主权的选择性侵蚀。”[26](P304)在目前的国际关系中,从经济发展水平和国际政治地位上说,中国不是贫穷和边缘国家,但在国际政治话语中,我们面临着严峻的挑战,美国话语仍然占据着主导地位,中国在议题设置、理论化以及表达能力方面仍显薄弱。中国有效应对、反击这种话语围攻,就需要深入分析这种政治话语的来龙去脉,厘清其学术层面与政策层面的关系,对其偏见、缺陷准确把握,在此基础上进行解构。因此,了解美国对所谓中国“脆弱性”的臆想看法,剖析其背后不良居心,在“知己知彼”上更深入一步,是积极应对与反击的前提条件。

[1]彼得·埃文斯,等.找回国家[M].上海:三联书店,2009.

[2]Seth Kaplan.Identifying Truly Fragile States[J].The Washington Quarterly,2014,(1).

[3]Gerald B.Helman and Steven R.Ratner.Saving Failed States[J].Foreign Affair,No.89(Winter,1992-1993).

[4]Susan L.Woodward,Fragile States:Exploring the Concept[Z].Rio de Janeiro:Paper Prepared to the“States and Security”,2004.

[5]Adam Roberts.Fragile states:A Concept With a History.in Rethinking State Fragility[C].London:The British Academy,2015.

[6]USAID.Fragile States Strategy[R].Washington D.C.: USAID,2005.

[7]OECD.States of Fragility2015:Meeting Post-2015Ambitions[R].Paris:OECD Publishing.2015.

[8]DanielC.Esty,Jack Goldstone.State FailureTaskForce Report:Phase IIfindings[R].McLean,VA:Science Applications.July 1998.

[9]Javier Fabra Mata.Users’Guide on Measuring Fragility [M].Oslo:UNDP,2009.

[10]Krista Hendry,From Failed to Fragile:Renaming the Index.in The Fragile States Index2014[R].Washington D.C.:The Fund for Peace Publication.

[11]Nehal Bhuta,Measuring Stateness,Ranking Political Orders:Indexes of State Fragility and State Failure[D]. EUI working papers,2012.

[12]亨利·基辛格.论中国[M].北京:中信出版社,2012.

[13]Susan L.Shirk.China,Fragile Super Power[M].New York:Oxford University Press,2007.

[14]卡尔·沃尔特.红色资本:中国的非凡崛起与脆弱的金融基础[M].上海:东方出版中心,2013.

[15]Monty Marshall&Benjamin Cole,Conflict,Governance and State Fragility[R].Viena,VA:Centre for Systemic Peace.2011-2014.

[16]Nate Haken,The Fragile States Index 2014[J].Foreign Policy Magazine,2014,(7-8).

[17]Landon Thomas,Jr.Fragile 5 is the Latest Club of Emerging Nations Turmoil[OL].(2014-01-28)

[18]Jack Goldstone,Why Europe?The Rise of the West in World History1500-1850[M].New York:TheMcGraw-Hill Companies,2009.

[19]Kenneth Menkhaus,State Fragility as A Wicked Problem[J].PRISM,2010,(2).

[20]约瑟夫·斯蒂格利茨:西方国家进入“脆弱时代”[OL].观察网,2014-10-15.

[21]Suchitra Vijayan,The Fallacy of Failed States:A Critique of The Annual Failed(Fragile)States Index by FundforPeace[OL].http://huffingtonpost.com/suchitravijayan/the-fallacy-of-failed-sta_b_5540358.

[22]Lars Carlsen,Rainer Bruggemann,The‘Failed State Index’Offers More than Just a Simple Ranking[J].Social Indicators Research,2014,(1).

[23]Krasner,Stephen D.Government and Academia: Never the Twain Shall Meet,Well Almost Never[J]. Cambridge JournalofInternationalAffairs,2009,(22).

[24]Roland Paris,Ordering the World:Academic Research and Policymaking on Fragile States[J].International Studies Review,2011,(1).

[25]Susan Rice,Steward Patrick,Index of State Weakness in the Developing World[R].Washington D.C.:the Brookings Institution,2008.

[26]Charles Call,Beyond the‘Failed State’:Toward Conceptual Alternatives[J].European Journal of International Relations,2011,(2).

(责任编辑 叶剑锋)

刘天旭(1968—),男,河南郏县人,政治学博士,三峡大学马克思主义学院副教授,政治学与基层政治文明研究中心副主任,主要从事政治学理论、中外政治制度研究;邹雨(1993—),女,三峡大学马克思主义学院硕士研究生,主要从事马克思主义中国化研究。

D6

A

1671-7155(2016)06-0022-07

2016-09-20

教育部人文社会科学一般项目“当代西方脆弱国家理论研究”(项目编号:14YJA810006)的阶段性成果。