中国自由职业者政治支持的测量与分析

——以广州为考察对象

2017-01-10韩莹莹

张 强 韩莹莹

中国自由职业者政治支持的测量与分析

——以广州为考察对象

张 强 韩莹莹

民众政治支持是政权合法性和社会稳定的源泉。自由职业者群体是近年来中国社会阶层结构中的新鲜成分,由于其规模迅速扩大、教育程度和经济社会地位高,自由职业者政治支持状况是一个重要的学术命题和现实课题。本文构建了中国语境下自由职业者政治支持测量的概念模型与指标体系,并以广州为考察对象进行问卷调查。有三个重要研究发现:一是普遍支持与特定支持之间显著相关。二是普遍支持主要受社会人口属性和高政治取向的影响,与低政治取向无关;特定支持主要受社会人口属性和低政治取向的影响,与高政治取向无关。三隐性支持与显性支持之间不具有统计上的相关性。

自由职业者; 政治支持; 显性支持; 隐性支持

孔子曰:“民无信不立。”民众政治支持状况关乎政体合法性和社会稳定。20世纪90年代以来,随着中国经济市场化、政治民主化和文化多元化的不断发展,从事自由职业并逐渐形成具有一定特征的自由职业者群体开始出现并迅速扩大,成为社会阶层结构中的新鲜成分。由于缺乏一个普遍认同的理论界定和判断标准,中国尚没有自由职业者群体规模的权威数据;然而,无论是依据哪种口径,自由职业者群体占总人口的比例都超过1%*原劳动和社会保障部的调查统计显示,2003年底我国城镇灵活就业人员约为4700万人,其中自营劳动者(包括自我雇佣者/自谋职业者和以个人身份从事职业活动的自由职业者等)约为3400万人;中国网2008年调查显示我国自由职业者规模约为1500万人。。值得引起注意的是,由于自由职业者群体整体上具有较高的教育文化水平和经济社会地位,其政治态度和行为对其他阶层的影响或示范作用日益增强。马克·佩恩、E.金尼·扎莱纳的研究发现:“如果一种趋势涉及到百分之一的人口,就会对电影、畅销书或新的政治运动产生影响。个人选择的力量对政治、宗教、娱乐甚至战争正在发生着越来越大的影响。在今天的大众社会,只要让百分之一的人真心作出与主流人群相反的选择,就足以形成一次能够改变世界的运动。”(佩恩、扎莱纳,2008:4)在中国和谐社会建设和群众路线教育的关键时期,深入分析自由职业者群体的政治态度、政治行为及其相互关系,全面掌握自由职业者群体的利益诉求和现实困难,并据此分析其政策意涵,能够为政府加强自由职业者群体的政治整合和价值引领提供理论指导和决策参考。

一、 研究文献检视

最早提出现代政治科学中“政治支持”概念且最具系统性研究的学者首推美国政治学家伊斯顿(David Easton)。伊斯顿将政治支持界定为:“当甲代表乙从事活动,或者甲对乙表示赞同,我们可以说,甲是支持乙的。乙可以是一个人,或者是一群人;也可以是一个目标,一种想法,或一个机构。以行动来支持,我叫做显性支持;以一种态度或情绪来支持,我叫做隐性支持。……在很多情况下,能够准确地察觉到存在着隐性的支持或支持的心态,远比把这种支持实际表现出来更重要。”(Easton,1965:159)伊斯顿将政治支持的对象区分为三类即政治共同体、政治制度和权威当局。伊斯顿还将政治支持区分为特定支持与普遍支持;其中,特定支持是对权威当局政策制定及政策输出的评价,而普遍支持则是对政治制度或是政治共同体的支持;普遍支持是指情感上的认同,它有助于成员在面对他们反对或是有损其利益的政策输出时,仍然可以接受或容忍。普遍支持与特定支持虽然并不直接相关,但因为特定支持积累到一定程度可以逐渐转化为普遍支持,二者之间不会毫无相关。至于政治支持的测量,伊斯顿认为即使是进行一般的理论考察,政治支持测量也不能只包括可测量的各种态度或可以计算出各种显性支持的行为,还必须考量其他一些因素如支持的范围、支持的效力、支持活动的意向和支持的净值等(Easton,1965:175-183)。伊斯顿构建了政治支持研究的理论框架和话语体系,尔后的学者们则是在此基础上进行经验研究和理论修正。

穆勒(Edward N.Muller)对政治支持的研究侧重于代议政治下民众对权威当局执政绩效的满意度评价。穆勒认为代议政治是连结政治共同体成员与权威当局的重要机制,因为共同体成员可以观察权威当局是否代表或满足其利益;而成员对于权威当局执政绩效的满意度评价会进一步转化为对政治制度的支持(Muller,1970:1149-1166)。民众对权威当局执政绩效的满意度评价有三种类型,即工具性的、符号性的和其它的:民众在评价权威当局的工具性的政绩前,需掌握一定信息且对政治事务积极关注,他们会因为特定政策输出(不)符合其预期而表现出(不)满意;至于表达性的表现,系民众无法将权威当局的政绩与特定政策输出联系起来,但对政治人物的一些符号性行为感到满意;民众也可能仅因为受家人影响而喜欢特定政治人物,此即属于其它的支持。穆勒在另一项研究中区分了民众对政治权威的支持与体系的支持,他还研究了民众的政治支持度、个体行为及其与国家政治稳定的关系,他认为国家要维护政治稳定,必须从民众的政治效能感、政治支持以及政治共同体的成员期盼等方面着手(Muller,1977:454-467)。

艾伦(Kornberg Allan)和克拉克(Harold D.Clarke)的研究认为,民众的政治支持源于政治社会化以及对主要政治机构与程序运作的工具性评价;其中,个人价值、团体认同以及民主规范与价值属于社会化的经验,而政治体系运作的效能与平等公正则属于后者。社会化经验与个人对政治共同体的支持密切相关,而对于政治体系的工具性评价则与对政治制度和权威当局的支持密不可分。他们还认为民主国家中民众政治支持取决于他们认为国家对其公民权利保障的纪录,当民众认为政府公平地对待他们,才会给予支持(Allan & Clarke,1992:106)。

戴尔顿(Russell J.Dalton)是较为系统地依据伊斯顿的政治支持及其测量的理论框架进行操作化的学者。他接受伊斯顿对政治支持的层次区分即政治共同体、政治制度和权威当局,并进一步区分为评估面向(当民众看到政策输出符合其利益则给予支持)和感性的情感面向。参照伊斯顿对政治支持的分类,他认为评估面向的支持属于特定支持,而情感面向的支持则属于普遍支持。基于此,戴尔顿设计了对民众政治支持的评估面向和情感面向进行测量的具体指标(Dalton,2004:31-42)。

国外还有其他一些学者开展了自由职业者政治支持的相关研究。伯恩特(Steven Brint)研究了社会工作与服务、文学、科学技术和中层管理等自由职业者的政治态度,涉及的相关变量包括政府收入再分配、对商业领袖的信心、如何看待1972年总统大选以及政府花在解决社会问题上的精力等(Brint,1984:30-71)。他的研究发现有力地反驳了长期以来那种认为非既得利益阶层应该比既得利益阶层更为激进的传统观点。劳伦斯(Thomas B.Lawrence)和科温(Vivien Corwin)从自由职业群体沟通密度、参与一致性、情感密度和目标达成四个维度建构模型,分析了自由职业群体的社会接纳度和边缘化问题,并探讨了当代自由职业群体组织建设的动力问题(Lawrence & Corwin,2003:923-943)。莱希特(Kevin T.Leicht)和芬内尔(Mary L.Fennell)认为,出于激起自由职业者工作责任感等问题,那些对自由职业者群体进行管理的部门应设置专门议程进行有效引导(Leicht & Fennell,1997:215-231)。卡罗尔(Carol Ekinsmyth)认为自由职业者的主要特点不在于雇佣关系上的自由度,而在于雇佣风险高、进而导致低雇佣机会和社会不安全因素;造成自由职业者面临雇佣高风险的原因则在于巨大的阶层和性别差异。因此,政府应针对这种低雇佣机会和社会不安全因素构建规范的雇佣模式,促进社会公平(Ekinsmyth,1999:353-366)。

台湾学者陈陆辉对民众政治支持进行了长期跟踪研究。他使用1992、1995、1998、2001以及2004年台湾五次立委选举后以及2005年台湾县市长选举后的面访资料,探讨台湾地区选民政治支持的分布、影响选民政治支持变动的因素以及政治支持对其投票行为的影响。他发现1992年至1998年间,台湾民众政治支持呈下降态势;在2001年台湾立委选举中,经历了政权和平转移,台湾民众的政治支持有显著提升(陈陆辉,2002:65-68)。他利用2004年台湾立法委员选后的资料观察台湾民众政治支持的持续与变迁,发现民众政治支持虽然在2001年政党轮替之后出现短暂的止跌,但却在2004年跌到十几年来的最低点。陈陆辉还发现,民众的政治支持与其对执政党的选举支持之间有重要关联(陈陆辉,2006:39-62)。此外,陈陆辉还认为民众的政治支持与其对民主政治的评价或是展望有重要的关联,政治支持愈高的民众,对台湾民主政治实施的展望或是对民主政治的评价愈乐观(陈陆辉,2003:149-188)。此外,盛治仁的研究侧重于关注政党轮替前后,国民党与民进党支持者在六个有关政治支持态度的变化(盛治仁,2003:115-169)。不过,可能是由于自由职业者群体规模偏小等原因,台湾学者尚没有关于自由职业者群体政治支持问题的研究。

中国知网检索发现,国内学者以“政治支持”为主题的研究文献只有10篇,自由职业者政治支持的研究更是少之又少,且大多数是描述性研究,缺乏理论建构。邢军的研究认为合肥市自由职业者群体总体上尚未形成自觉、完整的政治要求,政治态度温和,追求民主、平等,意识形态淡化;随着经济实力的增长和社会价值观的转变,一些自由职业者逐步产生了较强的参政要求和政治欲望(邢军,2005:12-17)。苗红娜从分析当代中国政治参与状况出发,认为中国要在保证既有政治支持前提下,更进一步拓展政治支持资源,可通过改善政治社会化、提升行政效能和加强协商民主制度建设等减少改革阻力,形成与改革进程相适应的支持结构(苗红娜,2008:22-25)。卢勇从显性支持层面分析当代中国自由职业者的政治参与状况,发现自由职业者的参与意识不断提高、参与方式不断增多、参与层次不断提升,但也面临着政治参与度总体较低、参与动机多样化、参与障碍重重等问题(卢勇,2012:180-190)。而辛刚国、贾玉生则在北上广等地对自由职业者群体的经济状况、生活态度、职业倾向、价值取向、道德法律意识、政治态度和社会参与作了102份问卷调查和20份访谈,研究发现自由职业者群体的法律道德意识较高、拥护现行的政治经济制度、具有一定的政治参与意识,但由于参政渠道不畅而出现明显的政治疏离感(辛刚国、贾玉生,2010:156-160)。不过,辛刚国、贾玉生的研究在方法的科学性、严谨性方面值得商榷。

综上所述,中国自由职业者政治支持研究是一个非常值得关注的主题。目前国内研究主要以描述性研究为主,经验研究尚未深入展开;国外学者对政治支持及其测量进行了扎实的理论研究和经验研究,能够为本研究提供重要参考。本研究拟对国外政治支持的测量模型进行本土化修正,以广州为考察对象,对自由职业者政治支持状况进行调查与分析。

二、 概念框架与研究方法

(一) 政治支持

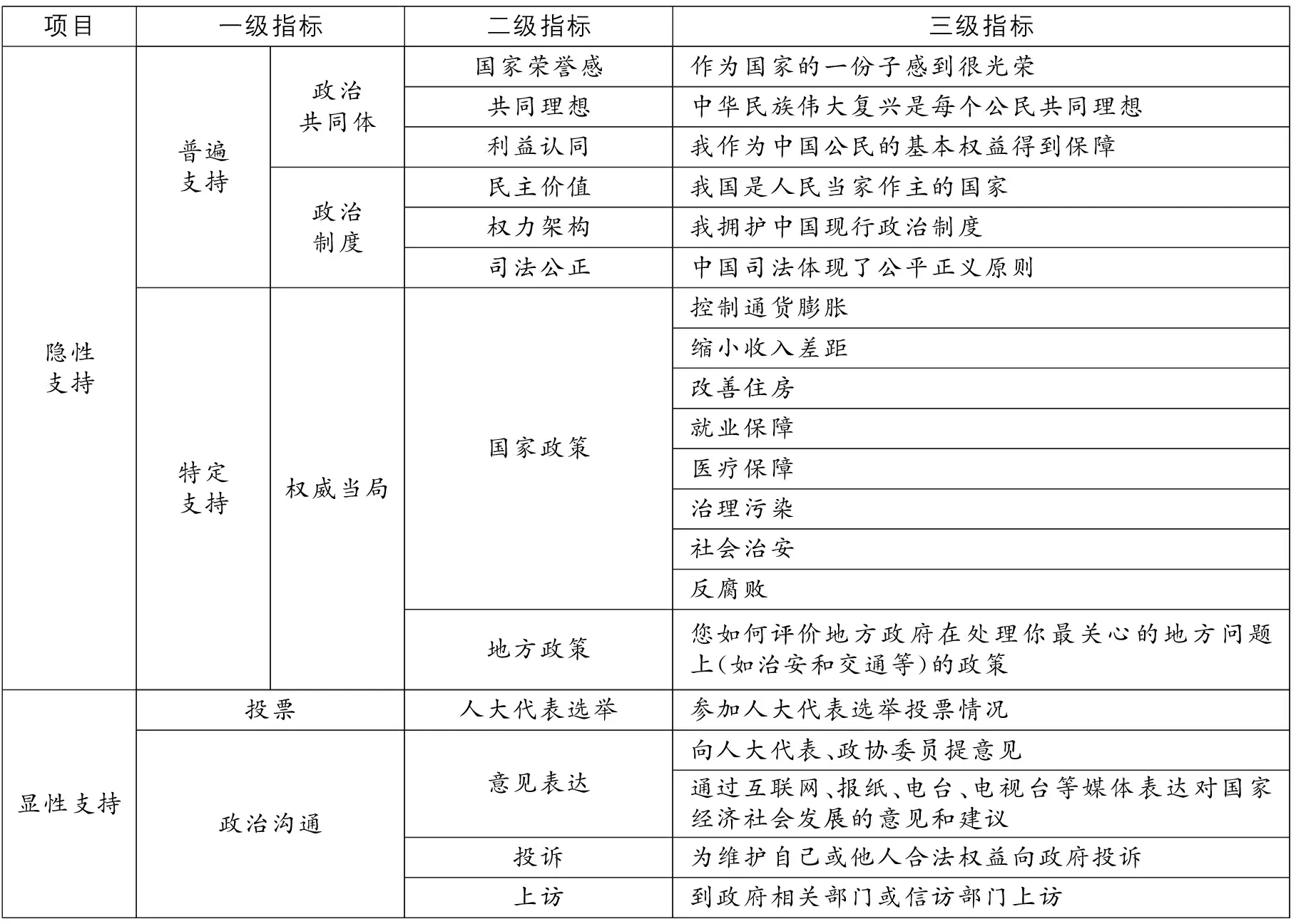

本文从隐性支持和显性支持、普遍支持和特定支持维度出发,借鉴戴尔顿的民众政治支持的测量模型(表1),结合中国语境,构建中国自由职业者政治支持的概念模型与测量指标(表2)。首先,在“评估”一栏的8个项目中,“候选人评估”和“投票支持”并不符合中国语境,本文用权威当局中的“国家宏观政策”和“地方政策”加以替代,共设计了8个国家宏观政策的选项和1个地方政策的选项,作为测量自由职业者特定支持的具体指标。其次,戴尔顿从价值认同角度设置了政治共同体测量的两项指标。本文认为,即使民众认同政治共同体的价值,但如果认为自己的基本权益没有得到有效保障,也不会支持现政体。因此,本文增加了“公民基本权益是否得到保障”这一指标。再次,“典章制度”一栏中的“民主的价值”对应我国人民代表大会制度,因此,本文设置了“人民当家作主”这一指标。“政治权力、体系规范、参与规范”等均是针对基本政治制度而言的,本文将其整合为“我国现行政治制度”。此外,“机构信任程度”这一指标主要是测量日常机构立法、执法中是否能够代表人民利益、为人民服务,在中国体现这一指标实施效果的主要是司法机关,本文通过对“司法公平正义”的测量来达到同样目的。至于情感取向中的“政党政府的支持”和“对政治人物的信任和认同政党”,出于避免敏感性和问卷获取信息真实性的双重考虑,不予采用。第四,在显性支持方面,本文设置了“投票”和“政治沟通”两个一级指标,并设计了人大代表选举投票、为维护自己或他人合法权益向政府投诉、通过互联网、报纸、电台、电视台等媒体表达对国家经济社会发展的意见和建议、向人大代表和政协委员提意见以及到政府相关部门或信访部门上访等5个具体指标。这五种行为表达方式大体上囊括了中国当前民意表达的正式渠道。

表1 民众政治支持的类型(Dalton,2004:24)

表2 自由职业者政治支持测量的概念模型与指标体系

关于影响政治支持的因素,本文从价值认同、利益认同和政治社会化视角,探讨高政治取向、低政治取向和社会人口属性对普遍支持与特定支持、隐性支持与显性支持及其相互关系的影响。首先,价值认同是指人们对高政治取向议题或原则的态度。其中,高政治取向议题包括“主要的社会政治问题、与政治相关的抽象理念和话语,以及社会领袖的决策和行为”(Bailer,1980:166)。本文将自由职业者的高政治取向议题设定为“对政府领导人差额选举的态度”、“对政治和国家大事的关注”和“对深化政治改革的态度”。其次,利益认同是指人们对低政治取向问题的态度。低政治取向议题包括人们对个人生活状况和社会地位的满意程度以及对事关地方事务的公共政策的评价等。本文将自由职业者的低政治取向议题设定为“个人物质生活满意度”、“个人社会生活满意度”和“对地方政府处理你最关心问题的政策的评价。”再次,从价值认同和利益认同的整体来看,它们之所以有差异,正是社会人口属性(包括年龄、性别、受教育程度、政治面貌、职业、家庭出身、宗教倾向和收入等)在政治社会化过程中起关键作用,进而影响人们的政治支持。

(二) 自由职业者

“自由职业者”是本文的另一个重要概念,关涉研究对象和范围的确定,但目前自由职业者的概念界定众说纷纭。英文中有Freelancer、Self-employed和Professionals,其中,Freelancer意指自由作家,Self-employed意指个体工商户等自雇人员,Professionals意指接受良好教育和特殊训练、进而获得特定从业资格的专业人士。朱英的研究认为,自由职业最初产生于资本主义国家;1929年以后中华民国时期,官方文件中开始出现自由职业者的概念,其含义类似于Professionals,主要包括医生、教师、律师、新闻记者、著作家和艺术家等,但不包括现在广义上所说的一般“个体户”在内的自由从业人员(朱英,2007:65-73)。谭英华认为自由职业者应包括三类人群:第一类是不与用人单位建立正式劳动关系、凭借自己的高学历和掌握较复杂的脑力劳动技能或专长、为社会提供合法的服务性劳动,从而获得劳动报酬的劳动者;第二类是做小本生意的自雇人员;第三类是没有底薪以及没有签订正式劳务合同的灵活就业人员(谭英华,2009:40-43)。辛刚国认为,自由职业者主要是指那些不与用人单位建立正式劳动关系,又区别于经过工商登记的个体、私营企业主,具有一定经济实力和专业知识技能,并为社会提供合法的服务性劳动,从而获取劳动报酬的特殊群体(辛刚国、贾玉生,2010:156-160)。崔月琴认为,自由职业者不包括那些无固定职业的临时打工仔、业余职业者,也不同于依靠出卖体力单干的个体户、获得临时工作维持生存的人(崔月琴、刘秀秀,2008:133-137)。

本文倾向于将自由职业者界定为:享有契约自由,受过良好教育且具有某种专业特长,为社会提供合法的服务性劳动,从而获得劳动报酬的人。由此,自由职业者有三个基本特征:一是自由性。这是自由职业者的本质特征,主要体现在两个层面:(1)相对于“体制内”的党政机关和国有企事业单位人员来说,他们是“体制外”的自由人,不受国家干部人事制度的约束;(2)契约自由,这里又可分为两种情况:一种是绝对的契约自由,即不与任何单位签订劳动合同,根据自己的偏好和特长自由地寻找服务对象,并根据服务对象的要求自由支配工作时间、工作环境和工作内容,如自由文化人、自由撰稿人和各类经纪人等;另一种是相对的契约自由,即虽然形式上与单位签订了劳动合同,但实质上是一种“挂靠”关系,在服务承接、工作时间、工作环境和工作内容等方面都是自由的;而且大多数情况下,报酬的形式不是领取工资,而是按业务额进行提成,挂靠单位只收取一定比例的管理费。例如,近年来,自由职业者的规模迅速扩大,为了加强对自由职业者的管理和服务,《律师法》、《注册会计师法》等法律规定,律师、注册会计师等专业人士不能以个人身份执业,必须依托事务所等社会中介组织才能从事经营活动*也有研究者认为,按照《律师法》、《注册会计师法》等法律规定,律师、注册会计师等必须依托事务所等社会中介机构签订劳动关系,因此不是自由职业者。。二是专业化。自由职业者的专业化体现在两个方面:(1)接受过良好教育且具有某种社会需要的专业特长*这里的“良好教育”是指接受过全日制大学教育,获得大专、本科或研究生学历;或者通过函授、自学考试等途径获得大专及以上学历。,这是自由职业者的契约自由赖以建立的基础;这种专业特长既可以通过良好教育而获得,也可以通过专业技能培训而获得,如演员、动漫创作人。(2)提供专业化的智力服务。自由职业者提供的通常是具有一定知识含量的、精神性的智力服务,如自由作家提供的是思想性、知识性、精神性的作品。三是原子化。契约自由内在地决定了自由职业者长期处于原子化的生存状态;虽然诸如律师、注册会计师也有形式上的聘用单位,但实质上是一种松散的结合状态。原子化的生存状态导致自由职业者实际上游离于组织之外,缺乏工作和生活保障,承受着无形的工作压力、生活压力和情绪压力。更重要的是,原子化状态导致自由职业者的组织整合程度低,政治参与意愿不强、参与渠道狭窄。

(三) 自由职业者与相关概念

1.新社会阶层、自由择业知识分子。在新民主主义革命时期,中国共产党官方文件和领导人著述中多次对社会阶层作过深入分析,当时的自由职业者大致包括医生、律师、教授、记者、作家、书画家、演员等。新中国成立后,随着社会主义制度的建立,绝大多数自由职业者被吸纳进入国有或集体企事业单位,作为一个社会阶层或群体基本不复存在。改革开放以来,随着社会主义市场经济的快速发展和社会管理改革的不断推进,中国社会阶层构成发生了新的变化,在传统的“两阶级一阶层”之外,出现了民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等群体,“新的社会阶层”概念应运而生,但学术界对其内涵存在很大争议。在此背景下,中央统战部发布的《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》(中发〔2006〕15号)中明确:“新的社会阶层主要由非公有制经济人士和自由择业知识分子组成。”2009年,中央统战部在《关于规范使用统一战线工作中若干重要称谓的意见(试行)》中进一步对相关概念作出了明确规定:“非公有制经济人士”是指个体工商户、私营企业主、股份制公司中的自然人股东等非公有制经济人士群体,不包括外国投资者和港澳台侨胞投资者。“自由择业知识分子”主要包括社会中介组织从业人员、自由职业人员等新社会阶层中的知识分子;此外,在中央统战部官方网站上,自由择业知识分子还包括“私营企业和外资企业的管理技术人员”*中央统战部网站,http://www.zytzb.org.cn/09/intell/dwzsfzzccs/200909/t20090922_574488.html,浏览时间2014年10月20日。。由此,本文中的“自由职业者”概念包含于“自由择业知识分子”概念,相当于“自由择业知识分子”中的社会中介组织从业人员和自由职业人员。

2.中产阶级、中间阶层。中文里的“阶级”和“阶层”有本质区别,前者通常指阶级斗争中的“阶级”,以马克思的阶级斗争理论为代表;而后者的意识形态色彩较淡,以马克斯·韦伯的社会分层理论为代表。英文中“Class”同时对应中文里的“阶级”和“阶层”。而国内学者在引入“Middle Class”时,由于特定的政治语境和个人理解的不同,有诸多译法,如中产阶级、中产阶层、中间阶级、中等阶层和中间阶层等。周奇认为:“西方学者在讨论社会分层问题时除了使用“stratum”之外,虽然许多人仍然使用“class”这个名词,但以“阶级”内涵为主题的很少。即使有,也主要是新马克思主义者,其他大部分学者对阶级斗争并不感兴趣。他们的主要目的在于描述中间阶层的有关社会现象,而不是找出社会发展方向或规律,也就不必为这一社会力量的阶级归属费心(周琪,1994:42-52)。因此,本文倾向于使用“中间阶层”替代“中产阶级”,以更好地对应西文中“Middle Class”,也更吻合中国抛弃“阶段斗争”、推进现代化建设的时代背景。至于何谓“中间阶层”,官方并没有给出清楚界定,而学术研究同样存在很大争议。概言之,学者们界定中间阶层的标准有四类:即经济标准(职业、收入和财产等)、社会标准(个人声望、社会交往和品质素养等)、政治标准(权力、阶层意识)和文化标准(教育、生活方式)。从学术史来看,早期学者们界定中间阶层的标准比较简单,而当前学者们大多使用综合的标准。比较有代表性的研究有三:一是陆学艺提出了区分中间阶层的六个标准,并认为中国中间阶层有四个主要来源:(1)传统的“中产阶级”,包括小业主、小商贩等自营业者、个体户;(2)从计划经济体制下的“中间阶层”中分化出来的部分干部、知识分子;(3)改革开放以来新生的私营企业主、乡镇企业家;(4)由引进“外资”及高薪技术人才而生的新型中间阶层(陆学艺,2004:270-278)。二是李强从经济、教育和职业三个标准界定“中产阶层”,并提出了构成中国中产阶层的五个重要集团:(1)专业技术阶层;(2)各类管理人员,包括广大的干部阶层;(3)新中产阶层*5类人是中国新中产阶层的代表:科技发型企业家、国外驻华企业的中方管理人员、国有金融行业中的中高层管理人员、各类专业技术人员,尤其是就职于中介机构的专业技术人员、现在个体私营企业家中的一部分。;(4)效益比较好的国有企业、股份制企业和其他经营比较好的企业、公司、单位的职工层;(5)中小产业、中小工商业企业主、所有者(李强,2010:157-168)*李强认为中产阶层的第五个集团对于中国有重要意义,因为中产阶层的前四个集团基本上都是由城市居民构成的,只有在这第五个集团里,农村居民占有相当的比例,这意味着如果该集团有较大发展,农村的社会结构就会有较大变化。。三是刘建伟使用资源控制、生活方式、文化价值和自我认同等标准界定“中间阶层”,并认为中国中间阶层来源于五类社会群体:(1)政府工作人员和政府管理的事业单位人员,包括公务人员、知识分子以及部队军官等;(2)企业管理者群体,包括大量的个体户、私营企业主以及公有制企业和外资企业的中高层管理者等;(3)技术人员群体,包括受过良好教育的企业技术服务人员、高级技工和第三产业的从业人员等;(4)效益较好、社会保障齐全的公有制企业、外资企业以及私营企业的职工;(5)自由职业者和一部分户籍在农村、事业在农村的优秀分子(刘建伟,2011:201-207)。综上,自由职业者群体当然是中间阶层的一个有机组成部分;而新社会阶层的内涵和外延虽然小于中间阶层,但新社会阶层显然是中间阶层的主体。

(四) 研究方法

根据对广州自由职业者群体的类型划分,并依据群体规模和职业代表性等标准,本文从中选取四类人员即律师、注册会计师、文化艺术和动漫(软件)研发人员,并据此确定抽样比例。本研究共发放调查问卷1200份,回收有效问卷840份,回收率70%。问卷数据录入SPSS17.0系统后,除社会人口属性题项外,各题选项的赋值是“非常不同意”1分、“不太同意”2分、“有点同意”3分和“非常同意”4分;政治支持行为的问题选项也参照此标准赋值,即“从不”1分、“很少”2分、“偶尔”3分、“经常”4分。问卷内在一致性的信度检验值(Cronbach’s a)为0.67,能够满足研究需要。

三、 研究发现与讨论

普遍支持与特定支持的现实状况及其相互关系、普遍支持与特定支持的影响因素、隐性支持与显性支持的相互关系以及它们的政策意涵,这些都是本文拟重点探讨的内容,下文将依次展开。

(一) 普遍支持与特定支持的相关性

本文研究发现(表3):自由职业者普遍支持与特定支持之间具有显著相关性,Tau-b系数为0.498。这与伊斯顿关于普遍支持与特定支持之间关系的理论判断(即二者之间并不直接关联,但因特定支持积累到一定程度可以逐渐转化为普遍支持,二者之间也不会毫无关联)并不一致。这说明自由职业者对现行政策的评价,会直接影响他们对中国政体和政治制度的评价。其政策意涵是:在维持现有政体和政治制度不变前提下,要通过增强他们的政策话语权、扩大政策利好和加强政策宣传等途径,提高自由职业者特定支持的水平。

表3 特定支持与普遍支持的相关分析

(二) 普遍支持和特定支持的影响因素

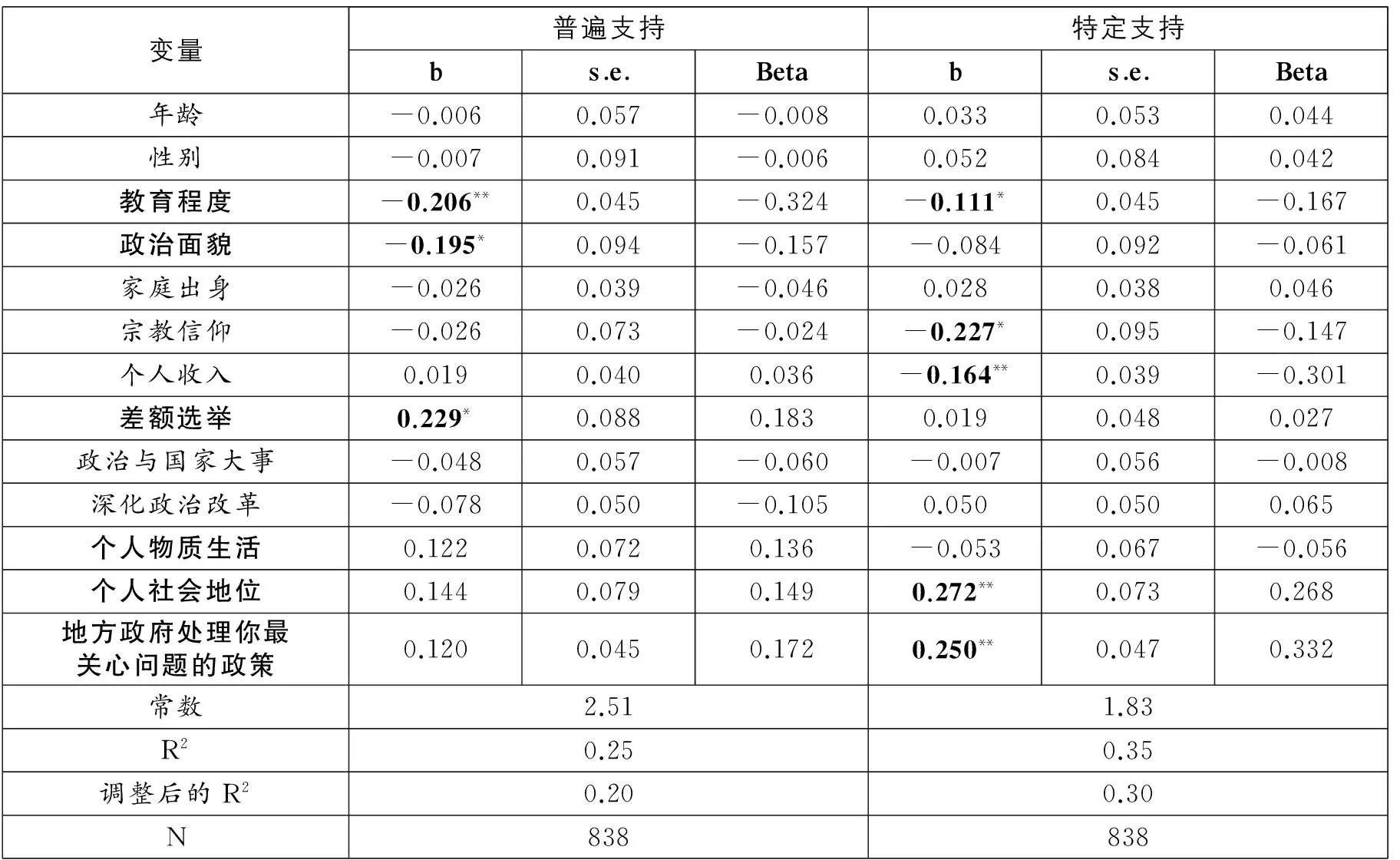

自由职业者普遍支持主要受教育程度、政治面貌及其对差额选举态度的影响,它们都属于社会人口属性和高政治取向范畴,而低政治取向不会影响普遍支持。差额选举与普遍支持之间呈显著正相关,即自由职业者愈认同我国在差额选举上取得的进步,则愈倾向于支持现政体和政治制度。教育程度与普遍支持之间呈显著负相关,即自由职业者教育程度愈高,则愈倾向于不支持现政体和政治制度。政治面貌与普遍支持之间呈显著负相关,即党员比非党员更倾向于支持现政体和政治制度。其政策意涵有三:一是在试点基础上,进一步提升差额选举的层次、扩大差额选举的范围;二是降低入党门槛,提高自由职业者入党比例;三是加强对高学历自由职业者的政治整合和价值引领。

表4 普遍支持和特定支持影响因素的回归分析

a男性=1,女性=2;b高中及以下=1,中专=2,大专=3,本科=4,硕士研究生及以上=5;c党员=1,非党员=2;d有宗教信仰=1,无宗教信仰=2。

自由职业者特定支持主要受教育程度、宗教信仰、个人收入、个人社会地位和对地方政府处理你最关心问题的政策的评价的影响,它们均属于社会人口属性和低政治取向,而高政治取向没有对特定支持产生显著影响。教育程度、个人收入与特定支持之间呈负相关,即教育程度越高、个人收入越高,越倾向于不支持权威当局,这印证了本文作者在访谈中的发现:即自由职业者普遍认为良好教育和个人收入的提高是自己奋斗的结果,与政府政策无关。宗教信仰与特定支持呈负相关,即无宗教信仰者比有宗教信仰者更倾向于不支持权威当局。这一现象有两种可能的解释:一是自由职业者群体对涉及他们利益的大多数政策不满意;二是党员的号召力和忠诚度下降。个人社会地位、对地方政策的评价与特定支持之间呈正相关,即对个人社会地位越满意、对地方政府处理他们最关心问题的政策的评价越高,越倾向于支持权威当局。其政策意涵有四:一是为高学历、高收入自由职业者提供更多参与政策制定的机会,增强他们对政策的认同度;二是出台更多帮扶自由职业者职业发展的政策措施;三是采取切实有效措施,发挥党员自由职业者的模范带头作用;四是为自由职业者提供更多政治参与机会(如在人大、政协代表分配中,增加自由职业者界别的名额),提升个人社会地位的满意度。

(三) 隐性支持与显性支持的关系

自由职业者的人大代表选举投票行为主要受家庭出身、宗教信仰和个人收入的影响,它们都属于社会人口属性。这说明自由职业者是否参与人大代表选举投票主要受其社会化过程的影响,而与隐性支持(即普遍支持和特定支持)无关。家庭出身与投票行为之间呈负相关,意味着出身于干部和军人家庭的自由职业者更倾向于参与人大代表选举投票,这反映出政治世代强大的代际遗传功能。宗教信仰与投票行为之间呈负相关,即无宗教信仰的自由职业者更倾向于不参加人大代表选举投票。由于无神论是中国主流意识形态,无宗教信仰者更有可能是中共党员。这意味着有相当多的党员自由职业者更不倾向于参加选举投票,有两种可能的解释:一是人大代表选举在中国只具有象征意义,自由职业者对此不感兴趣;二是国家动员能力和党员自由职业者的忠诚度下降。其政策意涵有二:一是加强对非干部和军人家庭出身的自由职业者的政治宣传和价值引领,提升他们对我国政体和政治制度的认同度;二是提升党员自由职业者的忠诚度和基层政府的政治动员能力。

表5 隐性支持对显性支持的回归分析

a男性=1,女性=2;b高中及以下=1,中专=2,大专=3,本科=4,硕士研究生及以上=5;c党员=1,其他=2;d有宗教信仰=1,无宗教信仰=2。

自由职业者政治沟通行为主要受社会人口属性中个人收入的影响,与隐性支持(即普遍支持和特定支持)无关。个人收入与政治沟通行为之间呈正相关,即自由职业者收入越高,越倾向于采用媒体表达、向人大代表和政协委员反映意见、投诉和信访等途径与政府沟通。可能的解释是:既然自由职业者认为个人收入提高是自己努力奋斗的结果、而与政府政策无关,那么当他们遇到自己或他人利益受损时,则倾向于选择各种制度化或非制度化的渠道与政府沟通。其政策意涵是:政府既要关注低收入自由职业者群体的利益诉求,更要关注高收入自由职业者群体的意见和利益诉求,为他们创造更多参与政策制定的机会,引导他们通过制度化的渠道与政府沟通。

四、 结 论

本文借鉴伊斯顿和戴尔顿等学者关于政治支持及其测量的理论框架,构建了基于中国语境的自由职业者政治支持测量的概念模型与指标体系;进而以广州为考察对象,分析自由职业者政治支持的分布及彼此之间的关联性,并对之进行理论阐释、揭示其政策意涵。这对于加强自由职业者的管理和服务,推进和谐社会建设,具有重要的理论意义和决策参考价值。

本文的主要研究发现是:(1)自由职业者的普遍支持与特定支持之间呈显著正相关,这说明自由职业者对政府政策的评价会直接影响他们对政体和政治制度的评价,反之亦然;(2)自由职业者的普遍支持主要受社会人口属性范畴中“教育程度”、“政治面貌”以及高政治取向范畴中“对差额选举的态度”的影响,而不受低政治取向的影响;自由职业者的特定支持主要受社会人口属性范畴中“教育程度”、“宗教信仰”、“个人收入”以及低政治取向范畴中“个人社会地位”、“对地方政府处理你最关心问题的政策的评价”的影响,而不受高政治取向的影响。进一步分析发现,教育程度与普遍支持和特定支持之间均呈负向相关,而教育程度不断提升是一种必然趋势;因此,加强自由职业者的政治整合和价值引领是一个必须引起注意的问题;(3)自由职业者隐性支持与显性支持之间没有统计上的显著相关性,这反映出隐性支持在转换为显性支持的过程中发生了偏转或扭曲,其深层原因可能是在转换过程中受到了政治效能感的影响;对显性支持有显著影响的因素来自于社会人口属性范畴中的“家庭出身”、“宗教信仰”和“个人收入”,这反映了政治社会化对自由职业者政治支持的深刻影响。

由于条件的限制,本研究仅选取了广州作为考察对象,研究结论并不能推及全国。即便如此,由于目前国内学术界对自由职业者、自由职业者政治支持及其测量的研究非常少见,本研究定能为日后的相关研究提供重要参考。

[1] 陈陆辉(2002).政治信任感与台湾选民投票行为.选举研究,2.

[2] 陈陆辉(2003).政治信任、施政表现与民众对台湾民主的展望.台湾政治学刊,2.

[3] 陈陆辉(2006).政治信任的政治后果——以2004年立法委员选举为例.台湾民主季刊,2.

[4] 崔月琴、刘秀秀(2008).从“单位人”到“自由人”——我国自由职业者生存特征的社会学分析.福建论坛,12.

[5] 卢 勇(2012).自由职业者群体与新时期统一战线工作研究.北京:中国社会科学出版社.

[6] 陆学艺(2004).当代中国社会流动.北京:社会科学文献出版社.

[7] 李 强(2010).当代中国社会分层:测量与分析.北京:北京师范大学出版社.

[8] 刘建伟(2011).争论中的中国中间阶层:问题与焦点.天府新论,4.

[9] [美]马克·佩恩、E.金尼·扎莱纳(2008).小趋势:决定未来大变革的潜藏力量.刘庸安等译.北京:中央编译出版社.[10] 苗红娜(2008).中国改革进程中政治支持资源的拓展:一种政治参与的分析视角.湖北社会科学,7.

[11] 盛治仁(2003).台湾民众民主价值及政治信任感研究——政党轮替前后的比较.选举研究,1.

[12] 邢 军(2005).自由职业者的生存镜像与阶层培育.合肥学院学报,1.

[13] 辛刚国、贾玉生(2010).关于我国自由职业者群体现状的调查.甘肃理论学刊,4.

[14] 朱 英(2007).近代中国自由职业者群体研究的几个问题——侧重于律师、医师、会计师的论述.华中师范大学学报(人文社会科学版),7.

[15] 谭英华(2009).自由职业者面临的问题及社会工作介入路径与目标选择.社会工作(理论),11.

[16] 周 琪(1994).关于“中间阶级”概念的理论问题.欧洲,4.

[17] Kornberg Allan & Harold D.Clarke(1992).CitizensandCommunity:PoliticalSupportinaRepresentativeDemocracy.Cambridge:Cambridge University Press.

[18] Seweryn Bailer (1980).Stalin’sSuccessors:Leadership,StabilityandChangintheSovietUnion.New York:Cambridge University Press.

[19] Steven Brint(1984).“New-class”and Cumulative Trend Explanation of the Liberal Political Attitude of Professionals.AmericanJournalofSociology,90(1).

[20] Russell J.Dalton(2004).DemocraticChallenges,DemocraticChoices:TheErosionofPoliticalSupportinAdvancedIndustrialDemocracies.New York:Oxford University Press.

[21] David Easton(1965).ASystemsAnalysisofPoliticalLife.Chicago & London:The University of Chicago Press.

[22] Carol Ekinsmyth(1999).Professional Workers in a Risk Society.TransactionsoftheInstituteofBritishGeographers,NewSeries,24(3).

[23] Thomas B.Lawrence & Vivien Corwin(2003).Being There:the Acceptance and Marginalization of Part-time Professional Employees.JournalofOrganizationalBehavior,24(8).

[24] Kevin T.Leicht & Mary L.Fennell(1997).The Changing Organizational Context of Professional Work.AnnualReviewofSociology,23.

[25] Edward N.Muller(1970).The Representation of Citizens by Political Authorities:Consequences for Regime Support.AmericanPoliticalScienceReview,64(4).

[26] Edward N.Muller(1977).Behavioral Correlation of Political Support.TheAmericanPoliticalScienceReview,71(2).

■责任编辑:叶娟丽

Measurement and Analysis on Professionals’ Political Support in China: Taking Guangzhou as a Case

ZhangQiang(South China Normal University)HanYingying

(South China University of Technology)

Political support from citizens is the source of regime legitimacy and social stability. In recent years, professionals group is a fresh ingredient of China social class, because its rapid expansion of the scale, high level of education and socio-economic status, political support from Professionals will have an important impact on other social classes. Therefore, political support from Professionals is becoming an important academic topic and realistic subject. The main issues of this paper are: what are the factors influencing Professionals’ political support? What is the relationship between general support and specific support, implicit support and explicit support? What are the implications of Professionals’ political support for government policy-making?

10.14086/j.cnki.wujss.2017.01.011

D035

A

1672-7320(2017)01-0097-11

2016-03-06

国家社会科学基金青年项目(09CZZ015);广东省“十二五”哲学社会科学规划项目(GD15CZZ01);华南理工大学中央高校基本科研业务费滚动项目(D214291W);广东省高等院校人文社科项目(2013WYXM0028)

Using the theoretical framework of political support from David Easton and Russell J. Dalton, this paper constructs a measure indicator system of Professionals’ political support in the Chinese context and designs a questionnaire. Taking Guangzhou as the object of investigation, we sent out 1200 questionnaires and recycled 840 questionnaires. The response rate is 70%; the reliability test of the internal consistency of this questionnaire (Cronbach’s a) is 0.67 and meets the research needs.

There are three important findings of this study: Firstly, there is a significant positive correlation between the general support and the specific support, which indicates that Professionals’ evaluation on government policy will directly influence their evaluations on political system, and vice versa; Secondly, Professionals’ general support mainly affected by social demographic attributes in the category of “education status”, “political status” and high political orientation in the category of “the attitude on election”, but not affected by low political orientation; Professionals’ specific support is mainly affected by the social population attribute in the category of “education status”, “religion”, “personal income” and low political orientation in the category of “social status”, “evaluation on the policy you are most concerned at local level”, but not affected by high political orientation. Further analysis indicates that there is a negative correlation between education level and general support and specific support. Continuous improvement of education degree is an inevitable trend in the future, so government should pay attention to strengthen the political integration and value guidance of professionals. Thirdly, there is no statistically significant correlations between Professionals’ implicit support and explicit support of, which reflects the deviation or distortion in the process that implicit support converting into explicit support, the underlying reason may be that the conversion process is affected by political efficacy; explicit support mainly affected by social demographic attributes in the category of “family background”, “religion” and “personal income”. This reflects that the Political Socialization has profound influence upon political support from Professionals.

The innovation of this paper is mainly reflected in two aspects: one is that political support from Professionals as an academic topic is ignored by Chinese scholars. The other is that Guangzhou is a developed international metropolis and has a lot of Professionals. This paper takes Guangzhou as the object of investigation, analyzes the policy implications of research findings, and provides valuable reference for government decision-making. Key words:professionals; political support; implicit support; explicit support

■作者地址:张 强,华南师范大学政治与行政学院;广东 广州 510631。Email:13824476016@163.com。 韩莹莹,华南理工大学公共管理学院。