工作记忆中位置和数量信息对SNARC效应的影响

2017-01-10陈小萍

安 龙 陈小萍

(咸阳师范学院教育科学学院,咸阳 712000)

工作记忆中位置和数量信息对SNARC效应的影响

安 龙 陈小萍

(咸阳师范学院教育科学学院,咸阳 712000)

为了探讨工作记忆的位置和刺激意义信息对SNARC效应的影响。本研究将工作记忆范式与go/no-go技术相结合,考察工作记忆的提取和保持两种情况下识记项目的位置和意义信息对SNARC效应和序列位置效应产生何种影响。结果发现,工作记忆的保持和提取条件下均出现了SNARC效应,序列位置效应均未出现,但在提取情况下工作记忆位置信息对目标反应产生线性趋势影响。结果说明,SNARC是长时记忆表征受到激活的结果,序列位置效应是在线加工过程中建立起来的。

工作记忆;位置;数字;数字—空间编码

1 问题提出

近年来,学者们就数字认知与空间表征关系做了大量探讨,尤其是在Dehaene等人提出了数字空间联合编码效应 (Spatial Numerical Association of Response Codes,SNARC)之后[1],该领域一举成为数字认知研究的研究热点。Dehaene采用被试内设计,选取阿拉伯数字1至9作为实验材料,要求被试对出现在屏幕中央的数字进行又快又准地奇偶按键选择。结果发现,当数字小于5时左手按键判断速度快于右手,而当数字大于5时右手按键速度较快。研究者将这种数字空间关联现象称为数字空间联合编码效应(以下称为SNARC)。该效应表明,人们对数字进行表征和加工时,似乎存在一条从左至右的心理数字线(mental number line),小数字的识别与表征在心理数字线的左侧,大数字则被表征在右侧。心理数字线的空间走向表明数字的语义信息与空间位置信息存在一定程度上的耦合关系。

自Dehaene的研究之后国内外学者围绕该效应做了大量工作。潘运等人利用内源性和外源性注意范式考察两种线索不同注意条件下中小学生的SNARC效应[2],结果发现在内源性和外源性两种条件下中小学生表现出来的SNARC效应随年龄增长而增大,且外源性线索的影响更大。也有学者从具身认知及社会环境的角度出发考察SNARC效应的加工机制,张丽等人将奇偶判断任务、go/no-go任务和合作环境结合起来考察身体形式与社会环境是否会对SNARC效应产生影响[3],结果发现SNARC效应是数字表征与身体姿态共同作用的结果,且社会环境也有影响。最后,潘运还专门探讨了不同工作记忆内容对SNARC会产生何种影响[4]。结果发现汉字信息条件下SNARC效应存在视觉空间和言语空间两种编码形式,而在英语条件下只有视觉空间编码。可见国内学者对注意、具身认知以及工作记忆类型与SNARC效应的关系进行了相关探索。

国外学者主要围绕该效应的普遍性、灵活性及影响因素等方面展开了研究。他们采用不同的实验任务、刺激流程和反应方式都证明了数字与空间存在这种数字与空间的关联性。另外,也有研究表明SNARC效应是十分灵活的。在Fias等人的研究中,当刺激材料的取值范围是4~9时,左手对数字5的反应速度快于右手;而当取值范围为1~5时,右手对数字5的反应较快[5]。在Bachtold的报告中,研究者研究被试想象钟表盘上的数字,结果出现SNARC效应的反转,即右手对小数字反应较快,左手对大数字反应快[6]。上述研究表明,SNARC效应的出现与当前的实验任务和实验环境有关。也有研究表明,SNARC与个体的文化和书写习惯有关。Shaki和Fischer的研究中,俄语—希伯来语双语者在完成不同类型的阅读材料后,其SNARC效应略有差异:完成俄文 (从左至右)阅读后出现典型的SNARC效应,但在完成希伯来文(从右至左)阅读后SNARC效应明显减弱,甚至消失[7]。

由上述研究可知,数字与空间之间的关联是建立在数字大小程度的变化之上的,而且SNARC效应的灵活性似乎表明该效应是在线任务加工过程中建立起来的。工作记忆可能在SNARC建立的过程中发挥着重要的作用,而且已有实证研究表明工作记忆与SNARC之间存在着密切关系[8,9]。

工作记忆是一个短时间内编码、保持、提取和加工的综合系统。其编码和保持功能是信息在线加工的重要保障[10]。一些研究考察了在工作记忆中保持不同种类的信息(语言、视空)会对SNARC产生何种影响。此类研究中,实验情景是要求被试一面保持住语义或者视空信息,一面完成奇偶数的判断任务[11],或者完成数字大小比较任务[8]。结果在保持信息的类型和在线任务类型方面出现了实验性的双分离:在数字大小比较任务时,保持在工作记忆中的视空信息会影响SNARC效应而语义信息却不会;在奇偶判断任务中,语义信息可以影响SNARC而视空信息则不会。可见,实验任务情景下的数字空间关联需要调动工作记忆的资源:在奇偶判断条件下的SNARC效应需要工作记忆中的语音环参与其中,而在大小比较任务时需要视空模板的资源介入。

近期也有一些研究关注工作记忆在数字空间关联中的作用[9,12,13]。例如,在Van Dijck等人的研究中,首先让被试记住一个随机数字串,然后对目标数字进行奇偶判断。

结果发现,当要求被试对工作记忆中的数字进行判断时SNARC效应并未出现,但却出现了序列位置效应(ordinal position effect):左手对位于随机数列开端的数字反应快,右手对末尾的几个数字反应快。在该项研究的实验2中,要求被试按照水果和蔬菜的类别对随机出现的单词进行分类反应,结果也出现了序列位置效应。左手对工作记忆序列开端的几个单词反应较快,反之亦然。进一步分析后发现,在单词分类任务下得到的序列位置效应与奇偶判断任务下得到的SNARC效应存在显著相关性。这样的研究结果让我们有理由推测工作记忆中的位置信息而非语义信息是产生SNARC效应的关键。Ginsburg等人进一步发现[13],在工作记忆提取条件下出现序列位置效应,但是在保持情况下序列位置效应消失,而SNARC效应出现。可见在工作记忆信息的保持和提取条件下,SNARC效应出现了实验性分离:实验进程中那些被保持在工作记忆中的信息将在长时记忆中维持激活状态,而那些需要被提取的信息会在实验过程中与反应输出形成暂时性联结。

综上所述,当前研究就SNARC效应存在的争议有二:一是加工机制。有人认为SNARC是个体长期经验的结果,如书写习惯和文化差异;也有人认为数字空间的耦合是在线加工过程中个体为了提高反应效率而形成的暂时性联结,如SNARC效应的灵活性和情景性。二是影响因素。通过仔细考察可以发现,以往关于工作记忆对SNARC效应的影响性研究多采用go/no-go任务,实验结果表明在保持信息阶段(只有go条件)出现了SNARC,而在提取阶段(go与no-go兼有)未出现SNARC效应,却出现序列位置效应[12,13]。从任务属性来讲,go/no-go属于认知控制性加工任务,其控制性加工的特点可能会掩盖了原本已经表现出来的SNARC效应。从实验设计上讲,前人研究均为被试内设计,这样会在实验中产生较大的练习效应。因此,本研究在改进Van Dijck等人研究范式的基础上继续考察工作记忆的语义信息和位置信息是否会对SNARC效应产生影响。实验以阿拉伯数字为材料,探索在go/no-go两种不同条件下的工作记忆信息是否会对SNARC和序列位置效应产生影响。

2 实验

实验采用工作记忆与奇偶数判断相结合的研究范式,考察在工作记忆保持和提取两种情况下是否会出现SNARC效应。与早期研究不同的是,将数字奇偶判断与左右手按键反应的关联设置为被试内变量,但是go和no-go条件为被试间变量。如此可以在避免练习效应的条件下完成对SNARC效应和序列位置效应的比较。

2.1 方法

2.1.1 被试

31名在校本科生(男女),年龄18~23岁(M=21.2,SD=1.3)。其中工作记忆保持组16人,工作记忆提取组15人。身体健康,无精神病史,均为右利手,视力及矫正视力正常,未参加过同类型实验,对实验目的并不知晓。实验结束后获得一定量的报酬。

2.1.2 实验设计

本研究中自变量采用5(WM位置信息:1至5)×2(数字大小:大于5和小于5)×2(反应手:左和右)×2(工作记忆的保持、提取)的四因素混合设计,其中工作记忆的保持和提取两种条件为组间变量。因变量为被试的反应时和正确率。

2.1.3 刺激材料与仪器

刺激材料为白色背景下程序的九个黑色阿拉伯数字 (1、2、3、4、5、6、7、8、9)。字体大小为 0.71°× 1.10°。所有材料呈现在一台17寸的液晶显示器上,屏幕分辨率为1280×1024,刷新率为85赫兹。被试眼睛距离屏幕的距离大约为60cm。实验程序采用E-prime 2.0软件编制。

2.1.4 实验任务及流程

一个完整的实验包括1个练习block和20个正式测试block,每个block由三部分组成:记忆阶段、判断阶段以及再认阶段。记忆阶段为工作记忆编码阶段,即在屏幕中央依次随机出现5个阿拉伯数字,要求被试按顺序记住这5个数字。这5个数字呈现的时间由被试自己决定。

判断阶段分为工作记忆保持和工作记忆提取两种情况,保持条件下,被试在进行奇偶判断时只需要将刚才要求记忆的5个数字保持在头脑中;提取条件下,被试只对刚才要求记忆的5个数字进行奇偶判断,其余数字不做反应。判断时一个完整trial的刺激顺序如下:首先在屏幕中央呈现一个“+”500毫秒,之后随机出现一个目标数字(1~9),要求被试又快又准确地对目标数字进行奇偶判断,按键后数字自动消失,若被试在2秒内未做出按键反应,数字亦消失并进入下一个trial。两个trial之间的ISI为500毫秒。被试按键的左右手平衡,工作记忆保持和提取条件下均为360个trial。每隔60次试次要求被试休息一会,整个实验大概需要30分钟。

再认阶段,屏幕上会从左到右一次性出现5个数字,要求被试判断这5个数字是否与记忆阶段保持的数字和顺序是一致的。不一致的数字串是将记忆阶段的数字串顺序调整之后得到的。

2.2 结果分析

2.2.1 工作记忆保持情况

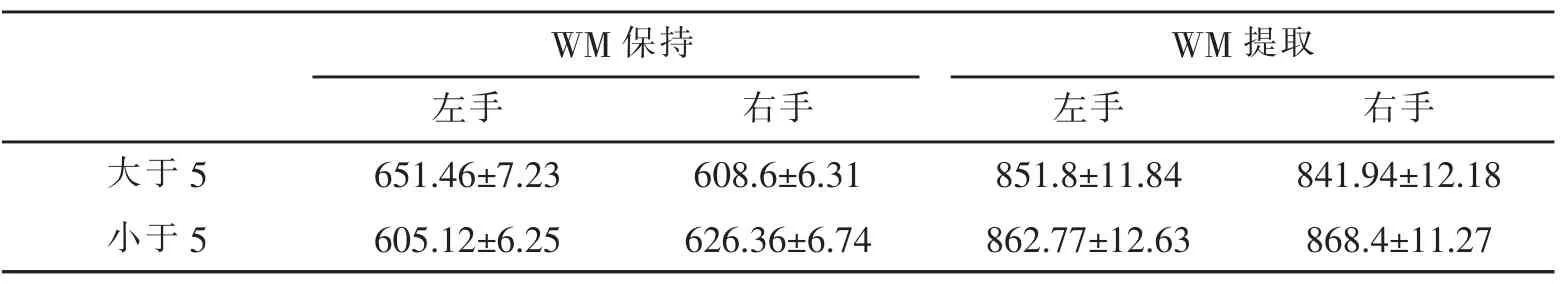

将再认不正确的数据剔除,共占总trial数的5.9%;将反应时(RT)小于250ms的数据予以剔除,占总trial数的0.7%。由于目标数字5位于1~9数列的中间,因此除去对目标刺激5的反应时数据,描述统计见表1。首先考察SNARC效应。进行2(数字大小:大于5和小于5)×2(反应手:左和右)重复测量方差分析,结果发现左右手主效应显著,F(1,15)=11.87,p<0.001,η2p=0.015。右手反应时(M=617,SD=6)显著快于左手(M=628,SD=6);数字大小主效应显著,F(1,15)=24.11,p<0.001,η2p=0.020。被试对小数的反应时(M=615,SD=6)显著快于大数(M=630,SD=6)。数字大小和左右手的交互作用显著,F(1,15)=146.17,p<0.001,η2p=0.109。左手对小数字的反应时(M=605,SD=6)快于对大数字的反应时(M=651,SD=7),右手对小数字的反应时(M=626,SD=7)慢于对大数字的反应时(M=608,SD=6)。说明在工作记忆保持的情况下出现了SNARC效应。

表1 不同工作记忆(WM)条件下的反应时数据(M±SD)

其次,考察序列位置效应。剔除再认不正确以及反应时小于250ms的数据,占总trial数的6.5%。剩余数据进行2(反应手:左和右)×5(工作记忆:5个位置)的重复测量方差分析。结果发现,反应手和工作记忆位置的主效应不显著,反应手和工作记忆位置的交互作用亦不显著,F(4,60)=0.59,p=0.672,η2p=0.002。数字大小、反应手和工作记忆位置三者的交互作用显著,F(4,60)=3.72,p=0.005,η2p=0.025。交互作用两两比较后发现,数字大小和反应手的交互作用显著F(1,15)=15.63,p<0.001,η2p=0.097。上述结果表明,在工作记忆保持情况下保持信息的序列位置效应并未出现,交互作用是由SNARC效应引起的。

为进一步证实工作记忆保持状况下的SNARC效应和序列位置效应,本文采用Fias等人的回归分析法对数据做进一步的处理[2]:首先计算每一个目标数字或者每个工作记忆位置上的dRT(dRT=右手RT-左手RT),然后以目标数字或者位置为自变量,dRT为因变量进入回归方程。若回归方程的t检验显著,则效应出现;若不显著,则效应未出现。结果发现,序列位置效应不显著,t(14)=0.54,p=0.589;SNARC效应出现了,t(14)=-5.29,p<0.001。该结果与方差分析结果一致。

2.2.2 工作记忆提取情况

与保持阶段的数据处理基本一致,剔除再认不正确的数据,占总trial的5.2%;再剔除反应时小于250ms以及奇偶判断不正确的数据,占总trial的6.2%。由于工作记忆提取条件采用go/no-go范式,因此仅对go条件下的反应时进行数据分析。首先考察SNARC效应,与保持阶段一样,排除对目标数字5的反应时,进行2(数字大小:大于5和小于5)×2(反应手:左和右)重复测量方差分析,结果发现左右手主效应显著,F(1,14)=5.85,p=0.016,η2p=0.011。左手反应时(M=857,SD=12)慢于右手(M=855,SD=11)。数字大小的主效应极其显著,F(1,14)=1648,p<0.001,η2p=0.756。大数字的反应时(M=846,SD=12)显著快于小数字(M=865,SD=11)。数字大小和左右手的交互作用显著,F(1,14)=36.25,p<0.001,η2p=0.064。该结果表明,在工作记忆提取情况下亦出现了SNARC效应。

为了考察序列位置效应,对go条件下的数据进行2(反应手:左和右)×5(工作记忆:5个位置)的重复测量方差分析。结果发现,左右手主效应不显著。记忆位置主效应显著,F(4,56)=3.09,p=0.015,η2p=0.013,个体从前至后对5个工作记忆位置上的平均反应时分别为833、837、839、856、888毫秒。多项式对比检验(polynomial contrast)发现,工作记忆5个位置上的反应时呈线性变化趋势,F(1,14)=8.14,p=0.005,η2p=0.034。但是,左右手与工作记忆位置的交互作用不显著,F(4,56)=0.64,p=0.633,η2p=0.003。即序列位置效应未出现。数字大小、左右手和工作记忆位置的三者交互作用不显著,F(4,56)=1.35,p=0.251,η2p=0.014。与工作记忆保持情况一致,采用回归分析法进一步考查SNARC效应和序列位置效应。结果发现SNARC效应出现,t(13)=-3.25,p=0.001;序列位置效应不显著,t(13)=-1.46,p=0.144。回归分析支持了方差分析的结果。这些研究结果分析表明,在工作记忆提取情况下SNARC效应仍然存在,而序列位置效应未出现。其中多项式检验结果表明,被试在提取情况下存在工作记忆的线性检索倾向。

3 讨论

本研究旨在考察工作记忆的意义信息和位置信息是否会对SNARC效应和序列位置效应产生影响。结果发现,在工作记忆保持情况时数字大小和反应手交互作用显著,即出现了SNARC效应,但是反应手与工作记忆位置的交互作用不显著,即未发现序列位置效应;在工作记忆提取情况下SNARC效应仍然出现了,然而在序列位置效应方面,虽然反应手和工作记忆位置的交互作用不显著,但是工作记忆位置的主效应显著,进一步检验后发现工作记忆五个位置上的反应时呈线性变化趋势,即工作记忆的位置对目标刺激的搜索判断产生了序列化的影响。

早期研究者分别提出 “心理数字线(Mental Number Line,MNL)”和 “极性编码理论(Polarity Coding,PC)”对SNARC效应的发生机制进行解释。MNL认为数字意义所表征的空间位置与反应键位置存在对应关系,若对应关系一致则SNARC效应出现,否则不会出现。PC认为个体会将刺激与反应编码为正极(+)和负极(-)。刺激和反应极性一致时比不一致时的反应速度快,这就解释了SNARC效应。可见,上述两种理论都强调对刺激意义的加工。在本研究中,无论是工作记忆保持还是提取情况下个体的任务都是对目标数字的奇偶性进行判断,忽略数字本身的数量大小意义,但实验结果却获得了稳定了SNARC效应,说明该效应源于目标刺激的固有意义信息。该结果与Ginsburg等人的结果一致[14],他们认为SNARC效应是由于长时记忆中的语义表征受到激活而导致的。此外,Van Dijck等人的研究表明,语义工作记忆负荷会干扰SNARC效应,但对序列位置效应不会产生任何影响。

本研究中,工作记忆保持条件下的结果与Ginsburg等人的结论是一致的,但是工作记忆提取情况下结果却不完全一致:当要求被试只对保持在工作记忆序列中的数字进行奇偶判断时SNARC效应依然出现,但是序列位置效应没有出现。而在Ginsburg等人和Van Dijck等人的研究中,在工作记忆提取条件下仅出现了序列位置效应,没有出现SNARC效应[11,13,14]。通过对比,笔者认为可从实验设计和内在加工机制这两个方面进行分析。首先,在实验设计上本研究延续了前人的基本实验范式,即将go/no-go任务和工作记忆任务相结合。与前人不同的是,本实验中go和no-go两种条件为被试间变量,而前人的一系列研究中这两个实验条件均为被试内变量。被试内设计的优势在于控制各种无关变量的刺激,但也会带来练习效应的干扰。例如,Ginsburg的实验一中就考察了先导任务对后面进行的诊断任务的影响。虽然时间因素的主效应不显著,但是从数据变化趋势可以看出练习效应仍然产生了影响(时间主效应:前半段F(1,40)=2.07,p=0.16;后半段F(1,40)=0.27,p=0.61)。被试间设计就可避免练习效应对认知加工过程带来的影响。另外,从任务属性来看,go/no-go任务属于认知控制过程,其加工过程强调个体对认知过程的有意识监控。在前人研究中由于认知控制过程的增加使得在线加工的认知资源占据优势,从而导致序列位置效应出现;在本研究中序列位置效应虽未表现出来,但是也出现了反应时呈线性变化的趋势。

其次,根据本研究结果,笔者推测SNARC效应和序列位置效应是作用机制不同的两种认知加工过程。SNARC效应受到长时记忆中刺激表征的影响,而序列位置效应则是在线任务加工过程中建立起来。本研究中,工作记忆提取情况下,数字信息原本的意义得到了加工,因而产生了SNARC效应。并且,由于实验任务的要求,被试需要对位置信息进行表征,因此才出现了工作记忆五个位置的反应时呈线性变化的趋势。之所以序列位置效应未出现,可能是由于对位置信息进行的表征亦需要借助于数字,即用“1”代表第一个位置,用“2”代表第二个位置,以此类推。那么位置顺序的表征形式与数字意义本身发生重叠,进而干扰了序列位置效应的出现,却强化了SNARC效应。因此,从本研究结果可以看出,SNARC效应和序列位置效应的内在作用机制是不同的。

4 结论

(1)在工作记忆保持条件下出现了SNARC效应,但是序列位置效应并未出现;

(2)在工作记忆提取条件下SNARC效应仍然存在,序列位置效应未出现,但是个体表现出线性搜索的加工模式;

(3)SNARC效应源于数字意义的长时记忆表征被激活,序列位置效应是在线加工过程中逐步建立起来的,但其表征形式若与数字表征重叠,其效应本身可能无法表现出来。

1 Dehaene S,Bossini S,Giraux P.The mental representation of parity and number magnitude.Journal of ExperimentalPsychology: General, 1993, 122(3):371-396.

2 潘运,白学军,沈德立,赵守盈.内源性注意和外源性注意对中小学生SNARC效应的影响.心理发展与教育,2012,28(6):561-568.

3 潘运,王馨,黄玉婷,赵守盈.数字-空间联结SNARC效应的编码:视觉空间与言语空间.心理学探新,2013,33(6):500-506.

4 张丽,陈雪梅,王琦,李红.身体形式和社会环境对SNARC效应的影响:基于具身认知观的理解.心理学报,2012,44(10):1309-1317.

5 Fias W,Brysbaert M,Geypens F,et al.The importance of magnitude information in numerical processing:Evidence from the SNARC effect.Mathematical Cognition,1996,2(1):95-110.

6 Bachtold D,Baumuller M,Brugger P.Stimulus responsecompatibilityin representationalspace.Neuropsychologia,1998,36(8):731-735.

7 Shaki S,Fischer M H.Reading space into numbers across linguistic comparison of the SNARC effect.Cognition,2008,108(2):590-599.

8 Herrera A,Macizo P,Semenza C.The role of working memory in the association between number magnitude and space.Acta Psychologica,2008,128:225-237.

9 van Dijck J P,Abrahamse E L,Majerus S,et al. Spatial attention interacts with serial-order retrieval from verbal working memory.Psychological Science,2013,24:1854-1859.

10 Baddeley A D.Working memory.Oxford, United Kingdom:Oxford University Press,1986

11 van Dijck J P,Gevers W,Fias W.Numbers are associated with different types of spatial information depending on the task.Cognition,2009,113:248-253.

12 van Dijck J P,Fias W.A working memory account forspatialnumericalassociations.Cognition, 2011,119:114-119.

13 Ginsburg V,van Dijck J P,Previtali P,et al.The impact of verbal working memory on number-space associations.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition, 2014,40:976-986.

14 Ginsburg V,Gevers W.Spatial coding of ordinal information in short-and long-term memory.Frontiers in Human Neuroscience,2015,9(8):1-9.

The Influence Study of Location and Quantity Information on SNARC Effect in Working Memory

An Long,Chen Xiaoping

(School of Educational Science,Xianyang Normal University,Xianyang 712000)

To investigate the influence of the position of working memory and the information of stimulus on the SNARC effect,this study combined the working memory paradigm and go/no-go technology to investigate what impact the position and meaning of memorizing project have on the SNARC effect and serial position effect,under the condition of extracting and maintaining of working memory.Results showed that the SNARC effect,but serial position effect,was found in the condition of extracting and maintaining of working memory.However,in the case of extracting,the information of location of working memory produced a linear trend on the target reaction.The results in this study indicated that SNARC was the result of long-term memory characterization was activated,serial position effect was established in the online processing.

working memory;location;number;coding of digital-space

陕西省教育科学“十二五”规划项目(SGH13326)、陕西省教育厅项目(15JK1781)

安龙,男,讲师。Email:andyanlong2008@163.com