后危机时代非常规货币政策理论的兴起、发展及应用

2017-01-05刘元春

刘元春, 李 舟

后危机时代非常规货币政策理论的兴起、发展及应用

刘元春, 李 舟

新共识;非常规货币政策;金融危机

“大缓和”时期形成的货币政策理论“新共识”在金融危机期间遭遇巨大挑战,常规性的宽松政策在刺激经济回稳中持续性地失效。在此背景下,非常规货币政策理论兴起并迅速发展,本文系统地梳理了非常规货币政策的目标、工具等,分析了以经济活动盯住制或者名义GDP盯住制代替传统通胀盯住制的可能性,阐述了前瞻指引、扭曲操作、量化宽松等政策工具应对危机的作用,并强调了加强宏观审慎监管的必要性。最后,本文贴合中国实际指出,在利率双轨制的约束和银行惜贷情绪弥漫的背景下,我国具有使用非常规货币政策的现实背景。

“大缓和”时期的高增长和低通胀让货币主义者认为找到了最优的货币政策框架体系,从此货币政策可以作为一门独立的科学指引经济运行。不料一场没有任何征兆的全球金融危机打破了货币主义者的幻想,各主流经济学家开始反思危机前货币主义“新共识”并对货币政策框架的改进进行了新的探讨。不同于国内外简单地将货币政策理论新发展进行总结,本文通过梳理金融危机后发达国家货币政策理论的反思和改进,总结了危机后传统货币政策框架发生的变化:在政策目标上由通胀盯住制向路径依赖制、经济活动盯住制转变;在政策工具上由传统的利率工具向前瞻指引、量化宽松、扭曲操作和结构性货币政策工具转变,并提出要加强宏观审慎监管。最后,本文结合中国的实际情况,对中国采取的结构性货币政策工具进行了思考和总结。

一、危机前常规货币政策的理论基础——货币政策“新共识”

20世纪80年代中期到次贷危机发生前,以美国为首的西方国家经历了一段高增长低通胀并且产出和通胀波动较低的时期。这让货币主义者相信他们已经找到了最优的货币政策框架体系,从此货币政策可以作为一门独立的科学指引经济平稳健康运行。在货币政策理论层面,米什金(Mishkin)将危机前西方发达国家货币政策的指导思想概括为九个方面:通胀是一种无处不在的货币现象;由于高通胀会增加通胀的波动进而导致金融扭曲,使借贷成本提高,因此保持价格稳定就显得十分重要;在长期失业率和通货膨胀之间不存在替代效应,长期菲利普斯曲线(The Long-riln Phillips Curve)是垂直的;预期对通货膨胀和货币政策的传导都有非常重要的影响;泰勒提出央行通过调整短期利率来稳定通胀缺口与产出缺口,名义利率的提升应该大于通货膨胀率;货币政策受动态不一致的约束;央行独立性有助于提高货币政策效率;名义锚有助于提高货币政策的效率;金融摩擦在经济周期中发挥重要作用。[1]

布兰查德(Blanchard)回顾了20世纪80年代以来的“大缓和”时期货币政策所取得的共识,包括:一个目标:稳定通货膨胀。依据新凯恩斯模型,在通货膨胀缺口和产出缺口之间存在“天赐巧合”(Divine Coinci-dence),即当通货膨胀稳定时,产出缺口为零,表现为最优的货币政策;一个工具:政策利率,央行通过公开市场操作等手段控制短期利率,短期利率通过金融市场传导至中长期利率影响投资和消费。布兰查德在模型中提出了两个假设:利率和资产价格通过套利行为取得联系以及金融管制未被纳入货币政策框架。前者影响了短期利率向长期利率传导的畅通性,后者引发了危机后对金融管制的重视,金融稳定有利于宏观经济的平稳运行。[2]

在经济“大缓和”背景下,主流的宏观经济学家们尽管存在着流派上的不同,但在基本观点和研究方法上趋于一致,形成了货币政策理论“新共识”,包括采用政策利率作为单一货币政策工具,采用通胀盯住制作为单一政策目标,要增强央行的独立性,货币政策有用而相机抉择的财政政策缺乏实用性,制定政策时要考虑预期的作用以及保证市场自由减少金融监管等等。

二、危机中常规货币政策理论的问题与不足

危机发生后,以“新共识”为代表的常规货币政策未能及时、有效地促进世界经济的复苏企稳,理论界围绕常规货币政策理论在危机中的表现及效力展开了广泛讨论,这些讨论形成的主要观点包括三方面:稳定的通货膨胀依然是必需的,但仅有稳定的通胀不足以保证经济的平稳运行;零利率下限的约束使传统的货币政策面临失效;金融中介对整个经济的健康运转十分重要;金融监管应该被纳入货币政策框架。[2][3]

(一)政策目标

危机后,对于通胀盯住制的讨论主要集中在两个方面:通货膨胀的目标值确定以及是否应该采取其他形式的目标盯住制。对于最优通胀目标值的确定,伯南克等部分学者认为更高的通胀目标有利于真实利率的降低和弹性空间的提升,并将通胀目标值由2%提升至4%。[4][5][6]由此引发了另一个问题:通胀目标值是否可以继续提高以更大程度地降低真实利率和拓宽下降空间。对于合理通胀目标值的讨论目前还没有确定的结果,但可以想见的是更高的通胀目标会导致更高的通胀预期进而形成通胀的螺旋式上升。同时,一旦高通胀预期形成后,将通胀降下来的成本就变得十分高昂。历史上每一次高通胀时期往往都伴随着经济的波动和福利水平的降低。那是不是意味着继续维持目前2%的通胀目标值?在经历了“大缓和”和次贷危机后,这个答案也显得不那么肯定了。

对于第二个问题,在货币政策目标选择方面,学者们展开了大量的探讨:将经济活动作为盯住目标是可行的,但前提是产出缺口与通货膨胀之间的弱相关性需得到保持。如果危机过后这种弱相关性得到改善,以经济活动作为盯住目标就不一定是最优选择 (WEO,2013);布兰查德探讨了以金融稳定为目标的可行性,指出考虑到不采取行动可能带来巨大的成本,用Ⅰ类错误(假设泡沫存在并采取相应行动,但实际上价格上涨反映的是基本面的变化)换取Ⅱ类错误(假设价格上涨是源于基本面,但实际上是种泡沫)被认为是恰当的选择。[7]

事实上,除了以上两个问题,我们还应该考虑到由于危机后主要经济体的低通胀预期持续发酵、通胀未见明显上升迹象,利率操作的效果可能会大打折扣。另外,危机后比较明显的变化是单一目标的有效性出现了下降,如危机中通胀的平稳与产出的下降形成了巨大的反差。综合以上因素,以通胀目标作为盯住制有很多局限,需要进行改进或者替换。

(二)政策工具

金融危机爆发后,传统的通过降低利率刺激经济货币政策工具不再有效,归纳起来有三个方面的原因:(1)利率刚性问题。传统的货币政策认为利率是具有弹性的,但在实际操作中可能是缺乏弹性甚至刚性的。由于危机后西方发达国家普遍采用低利率政策刺激经济复苏(美国长期将联邦基金利率维持在0%—0.5%之间),导致了完全市场化的国家如美国和欧元区,出现了名义利率无法继续下调的情况,利率面临刚性约束,不能继续探底。[8](2)面临零利率下限约束(Zero Lower Bond,ZLB)问题。危机的发生使学术界和政策制定者意识到零利率下限问题比预期的要更加严重。当面临ZLB困境时,央行通过降低利率刺激经济的手段受到制约,如果此时经济面临下行的风险,可能导致实际利率提升进而恶化经济形势。零利率下限还可能与流动性陷阱问题发生相互叠加,加剧经济恶化。[2][9](3)通货紧缩的因素。危机后世界主要经济体经济增长凸显疲态,大宗商品和原材料价格的下跌共同引导各国经济下行并面临通货紧缩的风险。由于产出缺口为负,物价水平下降速度甚至超过利率的下降速度,使得实际利率难以有效降低。[10]在这种情况下,传统货币政策的总量性特征不足以应对结构性的经济环境,因此为了疏通货币政策传导渠道,使经济平稳有序发展,学术界对货币政策工具创新进行了大量的研究。

(三)金融部门的缺失

次贷危机发生后,美联储官员和很多学者认为金融系统可以从这次危机中恢复过来,因为次级抵押贷款只占资本市场很小的一部分,带来的损失也是可以忍受的,央行此时将注意力放在抑制高通胀上。随后发生的金融危机将美国的金融系统和整个美国经济都推向了悬崖,失业率急剧上升,GDP增速大幅度下滑。不仅如此,这场危机还从美国扩散到其他国家,演变成全球性的金融危机。[5]基于这样的原因,以伍德福德(Woodford)为代表的经济学家们开始探讨将金融摩擦引入一般均衡模型。[11][12][13]

在央行是否应该干预外汇汇率的问题上,布兰查德提出对于金融市场高度一体化的国家,由于资本流动会对利差做出迅速反应,将使外汇干预失去作用。[7]对于金融摩擦较大、市场高度分割的国家,外汇干预则有效。作者还探讨了将宏观审慎政策(Macroprudential Policy)与微观审慎(Microprudential Policy)政策、货币政策相配合进而实现宏观经济和金融稳定。在实际操作中,金融部门的稳定在经济中的重要性越来越突出,并且是保证政策利率有效传导的前提。危机前对金融部门的忽视导致了金融中介的破产,引发经济的震荡和金融危机的产生,也影响了货币政策当局政策的实施。因此,一个健全的金融市场是需要被重视的,这也为后来审慎监管的大讨论提供了理论依据。

三、危机后非常规货币政策理论的兴起与发展

对货币政策框架的改进主要包括对政策目标、政策工具的调整与创新以及将金融监管纳入货币政策框架的讨论。传统货币政策采取的通胀盯住制在危机发生后表现不佳,因此有学者建议采用价格水平盯住制或名义GDP盯住制,但具体的实施效果还有待观察。传统的货币政策传导是央行实施政策利率沿利率期限结构向中长期传导,通过中长期利率的变化影响企业投资和公众消费。危机的到来一方面使各国央行面临ZLB约束,另一方面由于危机导致银行资产负债表受损、市场观望情绪浓厚,传统的利率传导过程受阻。因此危机后的货币政策工具应该采用非常规的手段;由于金融稳定对宏观经济的运行十分重要,因此不光要考虑微观审慎层面,也要考虑宏观审慎,加强金融监管保证经济的稳定发展。

(一)政策目标

学术界目前存在着一种争论,认为相对于通胀盯住制,路径依赖货币政策规则(价格水平盯住制或名义GDP盯住制)的产出波动要更小,因此更适合作为盯住目标。[4][14][15][16][17]当经济面临负向的需求冲击推动价格水平下行时,预期的较高通胀可以使价格水平回到目标值。由于未来较高的通胀会导致未来实际利率的走低,刺激需求回升,因此预期在这里起了自动稳定器的作用(这里假设预期都是前瞻性的,因为失去这个假设,自动稳定器的作用就丧失了)。同样当经济面临供给冲击使价格水平上升时,就会面临未来通胀降低的预期。[4][17][18]因此,路径依赖规则被认为是经济面临零利率下限约束时最优的货币政策规则。[19][20][21]但价格水平盯住制并不是绝对完美的目标,当经济受到外来冲击(石油价格或大宗商品价格提升)导致价格水平上升时,依据价格盯住制理论,未来通胀预期的走低会导致未来实际利率的升高,从而进一步加剧实际需求的走低。[19]名义GDP盯住制也有类似的问题,当潜在产出波动时,名义GDP盯住制也会要求其按相应的目标路径调节,这就导致在实际操作中政策目标可能会不断发生变化,使未来通胀预期缺乏合适稳定的名义锚。不难发现,相比通胀盯住制,路径依赖规则更加需要加强央行和公众的良好沟通。

除了价格水平盯住制或名义GDP盯住制,布兰查德指出经济活动盯住制也可以作为政策目标。[7]当危机发生后,发达国家通胀和产出缺口之间的联系与危机前相比有了很大的变化。危机导致失业率的快速上升和实际产出相对潜在产出的下滑,与之相对应的应该是通胀的下降,但实际中通胀保持着和危机前近似的水平。这就意味着要么是潜在产出缺口下降到与实际产出缺口差不多的水平,导致产出缺口较小,对通胀下行压力小;要么就是产出缺口稳定,但通胀与产出缺口之间的关系发生了变化。作者分析第二种可能性较大,并指出产出缺口与通胀的弱相关性可能导致通胀与产出缺口之间发生了变化。如果这种弱相关性可以得到持续,那么用经济活动盯住制就不存在问题。反之,就并非最优的选择。

无论是路径依赖盯住制还是经济活动盯住制,两者都存在缺陷。例如路径依赖制存在时间不一致的问题以及央行决策的沟通程度会影响其作为名义锚的合理性。经济活动盯住制则依赖于产出缺口与通胀之间的关系,由于潜在产出难以准确估算,通胀预期又受各种经济因素的制约,因此经济活动盯住制也面临目标不清晰,盯住成本高的缺点。总体说来,对政策目标改进的研究为危机后货币政策框架的改良迈出了重要的一步。

(二)政策工具

1.传统工具在后危机时代的改良。

危机后在政策利率面临零利率下限约束的背景下,以美联储、欧央行和英格兰银行为首的发达国家开始越来越多地采用另一项宽松货币政策:前瞻指引(Forward Guidance)。前瞻指引政策是央行通过做出在相当长的一段时间内保持低利率的承诺,进而引导未来预期通胀的上升和产出缺口的下降。依据利率期限结构理论,长期利率等于短期利率平均值加上风险溢价,央行维持政策利率的时间越长,长期利率与短期利率的相关性就越明显。通过降低长端实际利率和降低企业、居民的融资成本,可以达到促进消费和刺激经济的目的。[15][19]前瞻指引政策发挥作用需要几个前提,包括央行的信誉、承诺以及前瞻性指引的准确性。[22]由于未来的经济形势难以准确预期,央行基于预期作出的最优决策可能带来“时间不一致”的问题并影响央行的公信力。[23][24]在实际操作中,美联储、欧央行和英格兰银行先后提出了各自的前瞻指引“阈值”并一直处于波动之中,损害了央行自身的信誉和公信力。比如美联储在2008年12月危机爆发不久提出要“维持一段时间的超低利率”,并在2011年和2012年先后将低利率承诺时间延迟。在2012年12月12日开始启用6.5%的失业率门槛,到2014年3月中旬不再提起6.5%的失业率门槛这一退出指标。与之类似英国央行将一开始的阈值定在7%的失业率门槛,后附加上通胀目标水平。由于前瞻指引目标的反复性和不确定性,市场难以很好地贯彻央行意图。因此具有较强信誉和有效承诺的央行在实施前瞻指引时有较好的结果,值得注意的是这种效果会随着时间的推移而递减。

2.非常规货币政策工具的创新。

在危机发生前,美国等发达国家基本采用价格型货币政策工具,通过调节银行间隔夜拆借利率(美国联邦基准利率),经由利率期限结构工具传递至中长期利率,影响企业生产和公众消费。这样的传递路径在危机后受到零利率下限约束、流动性陷阱和未来悲观预期的制约,使价格型货币工具的传导过程变得不通畅。在这种背景下,美联储决定采用非常规的数量型货币政策工具:量化宽松政策(Quantitative Easing,QE)。量化宽松货币政策主要是通过预期引导和资产负债表两条渠道对经济施加影响。对于量化宽松政策的效果,目前普遍的共识是量化宽松政策对于经济回暖有一定的刺激作用,但效果并不明显。总起来有以下几个观点:央行扩大资产负债表的行为导致流动性的增加并没有增加货币供给,而是促使了银行超额准备金的增加;[13][14]由于联邦基金利率触及零利率区间,银行资产负债表的扩张和基础货币的扩张并没有降低短期利率,也就无法对经济产生刺激作用;[25][26]由于信息不对称和金融风险的增加,基础货币的增加并不能促使银行增加借贷,而是转化为银行超额准备金的形式。[27][28][29]也有学者对量化宽松政策持肯定态度,认为量化宽松的目的在于信贷宽松,通过改变央行资产负债表的组成可以提高信贷市场特定部门的运行效率;[2]资产购买可以增加对有价证券的需求,促使利率的走低,有利于实体经济的借贷。同时,有价证券价格上涨带来的财富效应有利于公众增加消费。[14][25]也有部分学者认为资产购买最重要的作用是影响未来利率的预期。[30]学术界关于QE效果的争论还在持续,但不可否认的是美联储在经历金融危机后迅速采取QE一定程度上避免了经济进一步恶化的风险。相对于日本的苦苦挣扎和欧洲事实上的开启QE操作,美国的各项指标开始回归目标水平,这也导致在经历了三轮大规模的QE操作后,美联储于2014年11月发表公开声明开始逐步退出QE。值得注意的是,美联储QE政策对其他国家的外溢作用十分明显。当美联储实行QE操作时,过剩的美元流动性流向发展中国家寻求高回报高收益,并享受汇率贬值的好处。当美联储由于经济指标的好转采取逐步退出QE操作时,会引起其他国家(主要是新兴市场国家)宏观经济的震荡,并伴有汇率大幅度贬值的风险,因此有必要采取积极和先发制人的政策以平抑QE退出带来的外生性冲击。

扭曲操作(Operation Twist)是美联储近期实施的一项非常规货币政策操作工具,通过买入长期债券并卖出等额短期债券,压低长期国债收益率。由于国债收益率是金融市场金融工具的定价基准,长期国债收益率的走低会引导长期利率走低的预期,刺激和长期利率挂钩的贷款利率,降低企业和公众的借贷成本并促进中小企业融资。另外,扭曲操作可以推动股票等资产价格的上升,通过资产价格的财富效应刺激大众消费。[31][32]扭曲操作与QE之间的相同点在于两项操作都是通过购买长期债券,卖出短期负债的方式压低长期利率。但两者之间也存在不同,扭曲操作的规模一般要小于QE,扭曲操作是在美国多次QE效果递减的情况下政策工具的新尝试。有学者认为扭曲操作带来的好处是显而易见的:由于扭曲操作会影响长期利率,因此会对失业率、CPI、资产价格等指标都造成一定程度的影响;[22][25]有利于降低企业的融资成本,促使贷款流向实体经济;扭曲操作如果带有指向性,就可以针对特定行业提供流动性支持,避免产生大范围通胀的风险。因此,长短期利差可以影响金融市场对未来通胀的预期。当央行实行扭曲操作带来国债长短期利差的扩大会带来未来通胀预期的提高,有利于经济的好转。也有部分学者指出扭曲操作存在不足之处:由于卖出短期债券的操作可能导致短期利率的走高,违背央行低利率的承诺,使金融市场产生违背央行意图的预期,导致经济形势进一步恶化,不利于经济的复苏和实体经济的回暖。同时,如果长期利率已经很低,再压低长端利率的作用不大,可能会使经济陷入流动性陷阱中,进一步加剧经济下滑的风险。

3.结构性货币政策工具。

全球金融危机爆发所引发的市场恐慌情绪一方面导致金融机构自身风险敞口的扩大和流动性偏好的增加,出现了“惜贷”的现象;[5]另一方面导致企业受困于自身资本金和资产负债表所带来的外部融资困境,在信贷市场难以获得有效的投融资,产生“金融加速器效应”,[33]两者共同作用导致金融市场上流动性的枯竭。为应对这个局面,各主要发达经济体先后通过降低利率的方式向市场注入流动性。由于金融扰动导致了信贷市场运转不畅,同时金融机构资产负债表的恶化使资产价格下跌,外部融资成本提高。因此为了保证金融市场的正常运行,需要特定的政策来修复。同时,零利率下限的约束也制约了总量型货币政策工具的使用。基于这样的背景,结构性货币政策开始被不同国家央行采用。结构性货币政策工具的主要特点是定向性,包括运用定向型工具为金融部门或实体行业提供流动性支持。目前,美联储采用的结构性货币政策工具包括定期证券借贷便利(Term Security Lending Facility,TSLF)、定期资产支持证券贷款工具(Term Asset Lending Facility,TALF)等;英国融资换贷款计划(Funding for Lending,FLS);欧央行推出定向长期再融资操作(Targeted Long-term Refinancing Operation,TLTRO)以及日本央行推出的刺激银行借贷便利(Stimulating Bank Lending Facility,SBLF)。这些结构性货币政策实施的目标和内容均不同,产生的结果也迥异。从目前的实践经验看,结构性货币政策作为非常规货币政策工具中的一种,在常规货币政策难以为继的情况下为特定行业或部门提供流动性、提振市场信心、引导资金流向发挥了重要作用。另一方面,由于市场普遍的不景气现状和实体经济短期内难以迅速复原,结构性货币政策不能从根本上缓解金融机构“惜贷”的现象,这可以从英国央行在推行FLS时,流动性未被引导至实体经济而被转向高收益的风险金融市场以及欧元区的首轮TLTRO申请远不及预期可以看出。不难发现,结构性货币政策对于缓解市场紧张情绪有效,但对流动性匮乏的实体经济缺乏更深层次的效果。

表1 结构性货币政策与传统货币政策的差异

(三)政策监管

这次危机带给我们一条重要的经验就是通胀和产出缺口的稳定并不意味着宏观经济的稳定,忽视了资产价格和金融稳定难以保证宏观经济的持续稳定。“大缓和”时期金融部门的过度繁荣带来的部门间不平衡和金融风险的过度累积导致了这次席卷全球金融危机的爆发。危机后越来越多的研究集中在金融稳定的必要性以及是否需要把宏观审慎政策纳入货币政策框架这两个方面。针对第一个问题,大部分学者认为有必要保证金融稳定。斯文森(Svensson)等人认为虽然利率工具具有涉及面广、实施成本高的缺点,但依然是现阶段抑制金融泡沫的主要手段。[4][5][6]布兰查德认为考虑到不采取行动可能带来的巨大成本,用I类错误(假设存在泡沫并采取行动,但实际上价格上涨反映的是基本面的变化)来替代II类错误(价格上涨是源于基本面,但实际上是泡沫)是恰当的选择。同时他也提出,如果要采取这种方法,采用合适的阈值是需要慎重考虑的。[7]米什金将资产价格泡沫分为两种:信贷驱动型和非理性繁荣型。信贷驱动型泡沫相对来说风险更高,因为信贷泡沫会导致市场增加对资产的需求并使这些资产的价格上升,这又导致了更多的抵押借贷,使整个市场的风险加剧。因此,应当加强宏观审慎监管以平抑市场系统性风险的爆发。[5][23][24]金融不稳定是基于金融内生化和真实周期的相互作用,信用和资产价格的过度增长会导致金融不平衡,进而影响宏观经济的平稳运行,因此保证金融稳定就显得非常必要。[34][35][36]也有学者对此持否定态度,伍德福德认为金融稳定是宏观审慎工具的目标,在制定货币政策时不必优先考虑。同时,应当放弃通货膨胀目标,转而设定名义收入目标。总的来说,通过审慎管理工具保证金融稳定正逐步达成共识。

对于第二个问题,由于货币政策属于总量性政策,具有作用面广、实施成本高的缺点,无法针对特定的行业或部门实施;财政政策虽有一定针对性,但具有时滞的缺点。因此,宏观审慎政策被用来防范金融体系的系统性风险。这里有两个值得思考的地方:宏观审慎政策是独立于货币政策、财政政策之外还是纳入货币政策、财政政策框架,以及宏观审慎政策应该怎么处理与微观审慎、货币政策的关系。对于第一个问题,目前学术界还没有一致的答案。比较中肯的观点是宏观审慎工具有用,但具体效果还有待观察;可以将宏观审慎政策看成是连接宏观经济政策(财政政策、货币政策)与微观审慎政策的桥梁(IMF,2013)。

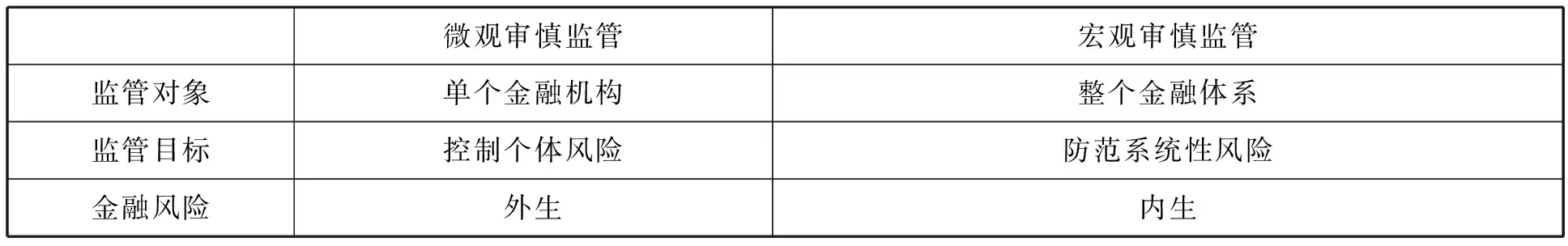

对于第二个问题,首先,宏观审慎与微观审慎的关系:微观审慎认为金融风险外生,旨在降低单个金融机构的违约概率,宏观审慎则认为金融风险是内生的,侧重于维护整个金融系统的稳定。两者的区别在于监管的对象和目标是不同的,但两者是互相合作共同维持金融体系的稳定。其次,宏观审慎与货币政策的关系:由于利率会影响银行的风险承担行为,而宏观审慎原则会限制杠杆率,进而影响消费和通胀,因此货币政策和宏观审慎之间存在相互影响的机制:当经济面临下行预期时,央行扩张性货币政策的效果可能被宏观审慎监管的效果所抵消,达不到预期的效果。

表2 微观审慎与宏观审慎的差异

(四)危机后非常规货币政策的具体应用

传统的货币政策传导过程是央行先制定一个政策利率(短期利率,表现为银行间拆借利率或美国联邦基金利率),政策利率通过利率期限工具影响货币市场、信贷市场、债券市场进而传递至中长期利率影响公众的预期和消费。“大缓和”时期,这条传递途径运作良好。危机后由于零利率下限约束的影响,传统的通过降低短期利率刺激经济的货币政策乏力。同时,通过利率期限工具将短期利率传递至中长期利率的途径发生了梗阻,中长期利率依然过高,收益率曲线陡峭。受道德困境和逆向选择的影响,市场上同时出现了惜贷和慎贷的现象。为了缓解市场上出现的流动性短缺,主要发达国家的央行普遍采取了非常规货币政策。

非常规货币政策主要采取四种形式:(1)央行给商业银行和金融机构提供流动性支持;(2)通过对政府有价证券和资产的购买以降低家庭的借贷成本;(3)央行通过量化宽松政策扩张资产负债表;(4)通过预期管理政策保证长期政策利率处于低位。[23]

对于央行流动性供给支持,不同的学者给予了各自的观点,总结起来如下:未发现定期拍卖工具(Term Auction Facility,TAF)对于提高市场借贷起到明显的作用;[37]金融市场会对TAF的声明作出响应,并且TAF确实降低了信贷息差和促进了融通便利;[26][38][39]美元互换机制的存在有利于提高美元在掉期市场的表现 ;[27][28][29]不难发现,大部分学者对于央行向商业银行和金融机构提供流动性支持的举动持肯定态度。通过对危机期间美联储大规模资产购买的影响分析可以发现,这项措施降低了长期债券利率和MBS利率。[40]对于央行扩张资产负债表的量化宽松政策,部分学者认为这项举措不能降低长端利率或者刺激银行信贷,进而不能刺激产生更多的需求。[12][41]预期管理政策通过承诺在一定时间内维持稳定的低利率进而可以引导降低长期利率并提升通胀的预期,对于降低实际利率和刺激经济都能发挥重要的作用。[19]

四、后危机时代中国非常规货币政策操作的反思

中国目前采取的货币政策工具是以数量型为主,处于数量型与价格型货币政策工具并行的阶段。在我国,国有企业、房地产和地方投融资平台是借贷的主体。这三者恰恰存在软预算约束,因而对利率不敏感,再加上我国利率管制尚未完全放开和市场分隔等因素也制约了利率传导的顺利进行。因此,传统货币政策的利率传导机制在我国难以发挥出应有的作用,总量型货币政策难以使资金流入中小微企业和“三农”企业等流动性匮乏的行业。与此同时,危机后世界主要经济体在零利率下限约束和金融传导机制梗阻的背景下先后采用了非常规货币政策操作,以期降低长端利率刺激公众消费、扩大企业生产。[23][42][43]在这样的大环境下,作为世界第二大经济体的中国也采用了中国版的四万亿财政刺激计划和创新型货币政策工具。

这里我们应该思考两个问题:中国是否需要使用非常规货币政策以及中国的货币政策工具是否具有结构性。

对于第一个问题,西方采取非常规货币政策是在传统货币政策工具无效、利率触及零下限情况下的选择。中国人民银行在不断地降准降息操作后,目前大型金融机构的存准率约为18.5%,仍有很大的下降空间,这就意味着中国不具备零利率下限约束的问题。不过,这并非意味着央行不具有使用非常规货币政策的理论背景,仅靠用传统的货币政策就可以解决融资难融资贵的问题。中国进行非常规货币政策操作有两个方面的原因:(1)目前中国的利率双轨制决定了在市场化的银行间利率和受管制的存款利率之间存在较大的利差,因此金融机构受利益的驱动会使其资产负债端期限错配,用短期的负债进行长期的放贷,导致市面上一直存在流动性紧张的局面。不仅如此,影子银行的杠杆效应和银行同业业务的存在会导致货币数量和流向难以管控,也会在一定程度上抵消货币政策的效果。(2)传统的降准降息操作作为总量政策可以向市场上投放大量的流动性,但由于实体经济的不景气和外部融资约束的存在,市场上金融机构普遍存在 “惜贷”的情绪。这些流动性往往会变成银行体系的超额准备金或者继续投向国有企业、地方投融资平台以及房地产等软预算约束部门,没有流向流动性匮乏的行业。基于以上两个理由,虽然中国没有面临零利率下限约束的制约,在传统的货币政策操作难以有效缓解市面流动性紧张的背景下,中国人民银行有必要进行非常规货币政策操作。

对于第二个问题,由于中国的二元经济结构和各种非市场化因素的制约,中国货币政策的调整也必然是针对国民经济的薄弱环节和重点行业进行结构性、定向的方向调整,这就决定了中国的非常规货币政策是伴有结构性的,这也可以从中国人民银行最近一系列的定向降准、差别存款准备金率、支农和支小定向再贷款等政策工具中窥见端倪。同时,近年来频繁的金融创新使得影子银行、金融杠杆、衍生工具等层出不穷,仅依靠货币政策的利率调节无法解决这一系列结构性问题。为了疏通货币政策传导渠道,降低市场利率和融资成本,促使资金流向实体经济或特定领域,央行需要实行结构性的货币政策工具。[44]

中央银行目前采用的创新型货币政策操作包括针对“三农”和中小微企业的定向降准措施、针对商业银行和金融机构的借贷便利工具(包括SLF—常备借贷便利、MLF—中期借贷便利、SLO—公开市场流动性调节和PSL—补充抵押贷款)、支农支小的再贷款等定向性举措,以及全面降准降息、扭曲操作、债务置换等非定向政策工具。[45]这些混合的政策操作目的在于当传统货币政策受限时调整流动性规模和走向,支持信贷的定向投放,解决实体经济融资难融资贵的问题,刺激企业借贷投资和公众消费,促进经济回暖。这些举措的实施效果目前尚未能准确估算,不过从英国央行和欧元区采取类似操作的结果看,有几个问题是值得注意的:在实施过程中要注意引导货币的流向,确保实体经济能得到借贷;要防范金融机构的道德风险,要用审慎政策加强金融业监管,防止金融机构在利益驱使下继续将流动性投向金融风险区或产生“惜贷”的现象;保证金融市场的良好运行,及时疏通堵塞政策传导的不利因素。

五、总结及对中国的启示

“大缓和”时期的高增长和低通胀让货币主义者认为找到了最优的货币政策框架体系,从此货币政策可以作为一门独立的科学指引经济运行。一场没有任何征兆的全球金融危机打破了货币主义者的幻想,各主流经济学家开始反思危机前货币主义“新共识”并对货币政策框架进行了各种新的探讨。危机的发生也让很多学者和政策制定者认识到利率可能并不是弹性的,而是缺乏弹性甚至刚性的。尤其是当受到零利率下限约束的情况下,由于名义利率不能为负,为了使实际利率降低必须通过提升通胀的方式来刺激经济。在这样的背景下,以美联储为首的西方国家央行开始对传统的货币政策目标(价格水平/名义GDP目标盯住制)、政策工具(前瞻指引、量化宽松、扭曲操作和结构性货币政策工具等)进行了创新与调整,并事实上放弃了传统的完全自由市场假设,而是将审慎原则与货币政策、财政政策相结合,加强宏观监管以保证宏观经济稳定运行。

在这场大讨论大反思大变革中,中国应当从中吸取经验教训:(1)要重视金融部门的作用。一个运转良好的金融市场能对经济的增长起到“加速器”的作用,一方面有利于资源更合理的配置,消除那些导致货币政策传导不顺畅的因素;另一方面可以让政策利率更有效地通过金融市场中介传导至中长期利率,引导公众消费和企业生产。布兰查德、米什金都认为金融部门的发展对宏观经济活动的影响比预期的更重要,因此建立一个完善的金融市场有助于中国货币政策操作的顺利运行。(2)加快完善利率市场化机制。我国长期信贷指令和政策性引导导致资源错配和重复建设,同时软预算约束和利率管制的制约使我国的利率传递途径受限,这个困局可以通过利率市场化的途径去解决。目前我国已放开贷款利率、可转让大额存单、上海同业拆借利率(Shibor)等。2015年10月23日央行又放开存款利率上限管制,对金融机构不再设置存款利率浮动上限,利率市场的进程进入了实质性的新阶段。(3)积极果断的货币政策。由于金融危机的修复成本高于预防成本,因此应当采取先发制人的货币政策,主动预防金融泡沫的产生。危机后,为了应对失业率上升、经济下滑的危机,美联储先后采用量化宽松、扭曲操作、前瞻指引等工具,成功避免了更大范围的金融危机,这一点值得我国央行学习和思考。(4)确定合适的政策目标。由于货币内生性的不断增强,西方国家放弃了货币供应量盯住制,普遍采用通货膨胀盯住制。危机的发生虽然带来了对通胀盯住制的大思考,但泰勒规则和通胀盯住制相对于传统的货币数量制还有很大的优势。中国目前面临货币内生性的问题,包括货币流通速度难以准确估测、通过外汇占款实施基础货币投放存在波动性和丧失自主性等,这就意味着未来中国应该逐步退出货币数量监测指标,采取通胀盯住制或价格水平盯住制。(5)确定合适的政策工具。我国目前除了传统的降准降息操作,还采用非常规的结构性货币政策工具引导信贷流向。在实体经济尚未好转、经济转型尚未完成、市场化经济结构尚未形成的阶段,如何处理好常规政策与非常规政策的关系以及非常规工具的创新与改善是今后研究的重点。

[1] Mishkin F S.Is monetary policy effective during financial crises?[R].National Bureau of Economic Research,2009.

[2] Blanchard O,Dell’Ariccia G,Mauro P.Rethinking macroeconomic policy[J].Journal of Money,Credit and Banking,2010,42(s1).

[3] Goodfriend M.How the world achieved consensus on monetary policy[R].National Bureau of Economic Research,2007.

[4] Svensson L E O.Flexible inflation targeting:lessons from the financial crisis[R].Speech at the workshop “Towards a new framework for monetary policy?Lessons from the crisis”,organized by the Netherlands Bank,Amsterdam,21 September 2009.

[5] Mishkin F S.Monetary policy flexibility,risk management,and financial disruptions[J].Journal of Asian Economics,2010,21(3).

[6] Bernanke B.The effects of the great recession on central bank doctrine and practice[Z].Keynote address at the Federal Reserve Bank of Boston 56th Economic Conference “Long Term Effects of the Great Recession,” Boston,October,2011,(1).

[7] Blanchard O J,Dell’Ariccia M G,Mauro M P.Rethinking macro policy II:getting granular[R].International Monetary Fund,2013.

[8] Taylor J B.The financial crisis and the policy responses:An empirical analysis of what went wrong[R].National Bureau of Economic Research,2009.

[9] Krugman P R,Dominquez K M,Rogoff K.It’s baaack:Japan’s slump and the return of the liquidity trap[J].Brookings Papers on Economic Activity,1998,(2).

[10] Ostry M J D,Ghosh M A R,Korinek M A.Multilateral aspects of managing the capital account[R].International Monetary Fund,2012.

[11] Gertler M,Karadi P.A model of unconventional monetary policy[J].Journal of monetary Economics,2011,58(1).

[12] Curdia V,Woodford M.Conventional and unconventional monetary policy[R].CEPR Discussion Paper No.DP7514,2009.

[13] Curdia V,Woodford M.Credit spreads and monetary policy[J].Journal of Money,Credit and Banking,2010,42(s1).

[14] Woodford M.Inflation targeting and financial stability[R].National Bureau of Economic Research,2012.

[15] Dittmar R D,Gavin W T,Kydland F E.Inflation Persistence and Flexible Prices[J].International Economic Review,2005,46(1).

[16] Vestin D.Price-level targeting versus inflation targeting in a forward-looking model[R].Sveriges Riksbank Working Paper Series,2000.

[17] Vestin D.Price-level versus inflation targeting[J].Journal of Monetary Economics,2006,53(7).

[18] Ambler S.Price-Level Targeting and Stabilisation Policy:A Survey[J].Journal of Economic Surveys,2009,23(5).

[19] Eggertsson G B,Woodford M.Optimal monetary policy in a liquidity trap[R].National Bureau of Economic Research,2003.

[20] Billi R M,Kahn G A.What is the optimal inflation rate?[J].Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review,2008,93(2).

[21] Coibion O,Gorodnichenko Y,Hong G H.The cyclicality of sales,regular and effective prices:Business cycle and policy implications[R].National Bureau of Economic Research,2012.

[22] Gürkaynak R S,Sack B,Swanson E.The sensitivity of long-term interest rates to economic news:Evidence and implications for macroeconomic models[J].American Economic Review,2005,95(1).

[23] Mishkin F S.Monetary policy strategy:lessons from the crisis[R].National Bureau of Economic Research,2011.

[24] Mishkin F S.Central banking after the crisis[C].Central Bank of Chile,Monetary Policy and Financial Stability,Sixteenth 16 th Annual Conference of the Central Bank of Chile.2012.

[25] Gagnon J,Raskin M,Remache J,et al.The financial market effects of the Federal Reserve’s large-scale asset purchases[J].International Journal of Central Banking,2011,7(1).

[26] Sarkar A,Shrader J.Financial amplification mechanisms and the Federal Reserve’s supply of liquidity during the crisis[J].Economic Policy Review,2010,16(1).

[27] McAndrews J.Segmentation in the US dollar money markets during the financial crisis[Z].Unpublished paper,Federal Reserve Bank of New York,2009.

[28] Goldberg L S,Kennedy C,Miu J.Central bank dollar swap lines and overseas dollar funding costs[R].National Bureau of Economic Research,2010.

[29] Baba N,Packer F.From turmoil to crisis:dislocations in the FX swap market before and after the failure of Lehman Brothers[J].Journal of International Money and Finance,2009,28(8).

[30] Bauer M,Rudebusch G.Signals from unconventional monetary policy[J].FRBSF Economic Letter,2011,(36).

[31] Jones R M.Mechanics of composite materials[M].Washington,DC:Scripta Book Company,1975.

[32] Fleming M J,Remolona E M.Price formation and liquidity in the US Treasury market:The response to public information[J].The Journal of Finance,1999,54(5).

[33] Bernanke B S,Gertler M,Gilchrist S.The financial accelerator in a quantitative business cycle framework[J].Handbook of Macroeconomics,1999,(1).

[34] Borio,Claudio,and Philip Lowe.Asset Prices,Financial and Monetary Stability:Exploring the Nexus[Z].BIS Working Paper 114,2002(Basel:Bank for International Settlements,July).

[35] Kaminsky G L,Reinhart C M.The twin crises:the causes of banking and balance-of-payments problems[J].American Economic Review,1999,89(3).

[36] Bell J,Pain D.Leading indicator models of banking crises—a critical review[J].Financial Stability Review,2000,(12).

[37] Taylor J B,Williams J C.A black swan in the money market[R].National Bureau of Economic Research,2008.

[38] McAndrews J,Sarkar A,Wang Z.The effect of the term auction facility on the London inter-bank offered rate[J].FRB of New York Staff Report,2008,(335).

[39] Christensen J H E,Lopez J A,Rudebusch G D.Do Central Bank Liquidity Facilities Affect Interbank Interest Rates[Z].Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper,2009,(13).

[40] Gagnon J,Raskin M,Remache J,et al.Large-scale asset purchases by the Federal Reserve:did they work?[J].FRB of New York Staff Report,2010,(441).

[41] Kuttner K N.The role of policy rules in inflation targeting[J].Review-federal Reserve Bank of Saint Louis,2004,86(4).

[42] Astley M S,Giese J,Hume M J,et al.Global imbalances and the financial crisis[J].Bank of England Quarterly Bulletin,2009,(3).

[43] Bernanke B S,Reinhart V R.Conducting monetary policy at very low short-term interest rates[J].American Economic Review,2004,94(2).

[44] 陈炳才.用结构性货币政策应对和治理通货膨胀[J].经济学动态,2010 ,(6).

[45] 李波,伍戈,席钰.论“结构性“货币政策[J].比较,2015,(4).

[责任编辑 陈翔云]

The Rise, Development and Application of Unconventional Monetary Policy Theory in the Post Crisis Era

Liu Yuanchun, Li Zhou

(School of Economics,Renmin University of China,Beijing 100872)

new consensus; unconventional monetary policy; financial crisis

“New Consensus”, a monetary policy theory forming in the “Great Moderation”, was tremendously challenged during the financial crisis. Conventional slack policy was gradually losing effect in reinvigorating the economy. This paper analyzes the objectives and instruments of unconventional monetary policy, and the possibilities of, replacing traditional inflation targeting with economic activities targeting or the nominal GDP targeting. This paper also expounds the roles of forward guidance, operation twist, quantitative easing and other policy instruments in dealing with the crisis, and stresses the necessity of strengthening macro-prudential supervision. It also points out that under the background of dual system of interest rate restriction and the diffusing mood of bank credit crunch, China is facing the situation of using the non-conventional monetary policy.

刘元春,中国人民大学经济学院教授;李舟,中国人民大学经济学院博士生(北京 100872)。