中部地区经济增长动力探究——基于2000~2013年省际面板数据

2017-01-04孙林科

孙林科

中部地区经济增长动力探究

——基于2000~2013年省际面板数据

孙林科

基于中部六省2000~2013年的省际面板数据,从实证探究的角度分析资本投入、劳动力资本投入以及科技创新投入对中部地区经济增长的影响。经过一系列的检验发现,固定效应的变系数模型能够很好地分析三大变量与经济增长之间的关系。同时研究发现,中部地区科技创新对经济增长的带动作用较小,固定资本投入、劳动力投入对经济增长的带动效果正在减弱;中部的河南省、湖北省、安徽省在转变经济增长模式方面表现较为突出;另外的实证结果表明江西省的科技投入出现微弱的不合理,河南省的劳动力投入过剩,都需要进一步调整。

中部地区;增长动力;面板数据模型;科技创新

新一轮的经济调整正在酝酿,推动东部沿海地区产业结构转型,加快西部地区发展步伐,着力解决中部地区经济发展障碍,形成新的经济增长极,为中国未来经济提供持久动力。中国经济未来的发展必须以中部地区为突破口,在未来的30~50年,中部地区能否实现全面高速的发展,将直接影响未来中国经济发展的道路以及经济格局[1]。中部地区以人力资源丰富、高效率的交通运输能力、巨大的城镇化潜力、便于开发的土地资源为优势,将接力东部成为我国经济发展的新引擎。

大力转变经济增长方式才是经济调整时期的关键[2],中国的经济不能单单依靠东部沿海地区和西部大开发推动经济增长,承接东西部地区的中部已经成为保障中国经济平稳增长的关键。近年来中部地区的发展卓有成效,曾经畅想的中部崛起正在逐步实现。然而过去的十几年里中部地区的经济增长动力来自哪里,这种动力是否能够持续,以及如何发掘新的增长极实现中部地区经济持续增长,这些问题都需要仔细探讨。

一、文献综述

“经济增长的动力在于社会劳动分工、资本积累和科技进步”[3](亚当·斯密,1766)。已有的理论和实践经验证明,最初的经济增长源于社会分工,随着资本的积累简洁地刺激了科技的进步,随着经济的进一步发展科技进步成为经济增长的强大动力,同时也是现代国家转变经济增长方式的关键所在。1957年索洛在新古典经济增长模型中初步分析了技术进步所起的重要作用,随后以Lucas(1988),Rome(1990)为代表的一批经济学家进一步从理论上分析了技术进步对于经济增长的重要意义[4][5]。然而盲目地增加科技投入寻求科技进步并不能突破经济增长瓶颈,一些学者认为只有那些紧跟科技革命步伐的经济体才能实现经济繁荣。面对全球经济发展缓慢的现状,应加速技术进步,并保证充足的资金投入和人力投入。

随着中国经济跨过“刘易斯拐点”实现中国式奇迹,经济增长方式也发生了一系列的转变,人口红利已经消失[6](蔡昉,2008),中国正在面临一个不同于过去的经济增长难题。为中国提供巨大劳动力的中部地区成为中国经济增长的关键支撑点,但严重的“三农”问题、引进资本难、产业结构及各类资源问题一直是阻碍中部地区实现全面发展的关键因素[7](胡树华,2005),特别是近年来本地人口流失造成的区域内创业与就业群体的锐减[8](汤勇、汤腊梅,2014),给中部地区经济增长带来不利影响。面对中部地区发展失衡现象,如何协调中部各省劳动力投入、固定资产投入以及科技投入,实现地区健康发展成为一项重大任务,也是中国经济急需解决的重点问题之一。

国内大量学者从引进资本、科技创新、城镇化、对外贸易、人力资本、管理体制创新等角度提出了解决思路,给我们的研究提供了宝贵经验。孙红玲(2012)提出扩大中心城市建设形成城市群,才能提高经济效益[9];郭国峰(2007)提出中部地区经济增长有赖于中部六省合理配置科技资源投入,提高技术创新水平[10];刘再起、徐艳飞(2013)研究发现,东部地区缺乏经济发展反馈对外贸易的循环机制,而中部地区的对外贸易是经济增长的自然外溢[11];逯进、周惠民研究发现我国各省份人力资本与经济增长的耦合度各不相同,中西部地区对人力资本的自主创新能力欠缺[12];王一鸣认为经济增长方式从本质上决定于经济体制,要加快推进资源价格形成机制以及管理体制创新[13]。同时一些学者的研究给地区发展提供了新的启发,张方、陈凯发现中国各地区的固定投资与本地区经济呈正相关关系,但与邻近地区经济呈负相关关系[14]。张欢、徐康宁的研究帮我们排除了探究FDI作为经济增长动力的关键因素,外商直接投资短期内能显著刺激经济,但会导致环境污染加重,治理污染的成本会很高[15]。

从现有的研究可以看出,理论界对经济增长动力的研究结论不一,更缺少针对特定区域展开的研究,而且学者们都只是从单方面的时间序列角度分析某种因素对经济增长的影响,而没有进行省际多维度的横向比较。为此本文构建了包含科技资本的经济增长模型中,将技术进步、劳动力、固定资本引入新的经济增长模型,并对中部六省( 山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南) 的面板数据进行回归分析,探讨中部各省的技术进步、劳动力、固定资本与经济增长的关系,以期合理配置中部地区经济增长要素,为制定和完善经济刺激政策提供建议与参考。

二、模型构建

1.基础模型构建

研究这三类生产要素与经济增长的关系的函数有很多,其中柯布-道格拉斯生产函数应用得最为广泛,对经济增长的解释效果十分显著,其具体表达式为:

Y=AKαLβHγ

(1)

式中,因变量Y为总产出;自变量K为物质资本投入;L为劳动投入;H为科技投入;A为综合要素;系数α、β、γ分别为对应于物质资本、劳动资本和科技投入的产出弹性。

将(1)式两边取对数,得到:

LnY=LnA+LnK+LnL+LnH

(2)

同时可得增长方程:

ΔY/Y=ΔA/A+βΔK/K+γΔL/L+ωΔH/H

(3)

式中,ΔY/Y为经济增长率;ΔA/A为综合要素增长率;βΔK/K、γΔL/L、ωΔH/H分别为物质资本、劳动和人力资本在经济增长中的贡献份额,分别除以ΔY/Y,即得到各自对经济增长的贡献率。

2.变量的选取

Y的指标度量:反映一个地区经济增长的指标有很多,本文主要选取了中部六省各年的GDP值作为经济增长的度量指标。在模型中,各省的GDP以2000年不变价格为基准期,将每个省份的GDP进行平减。

K的指标度量:有关资本存量的测算,学者们存在不同的观点,我们采用国际上最为通用的计算方法:Kt=Kt-1(1-δt)+It/Pt[16],其中δt表示第t年的固定资产折旧率,本文取5%作为中部六省2000~2013年的固定资产折旧率;It表示第t年中部各省的固定资产投资;Pt是固定资产价格指数。

L的指标度量:从传统的经济学理论上讲,实际劳动投入量应该用标准劳动强度的劳动时间来衡量,这在实际中无法计算,因此本模型选取历年中部六省中的实际就业人员数作代表。

H的指标度量:我们从柯布-道格拉斯函数中的A所代表的一系列综合要素中分离科技资本投入作为影响经济增长的一项重要指标,这里我们选取各省每年在自然科学与技术领域的经费支出作代表。

3.数据来源

研究对象为河南省、湖北省、湖南省、安徽省、山西省、江西省中部六省,分析数据来源于历年《河南省统计年鉴》《湖北省统计年鉴》《湖南省统计年鉴》《安徽省统计年鉴》《山西省统计年鉴》《江西省统计年鉴》以及《全国R&D清查主要数据统计公报》。

三、实证分析

利用Eviews8.0软件对中部六省通过面板单位根检验、面板协整检验,对面板数据模型进行识别与设定,并根据结果提出相应的政策建议。

1.面板数据的单位根检验

为了避免为回归的发生,本文主要用四种方法进行面板单位根检验,分别为LLC检验、IPS检验、ADF-Fisher检验和PP-Fisher检验,原假设为序列存在单位根,现假设为序列不存在单位根,结果见表1。

表1 单位根检验结果

从以上四种面板检验方法的结果看,原序列K值和L值在1%显著性水平下未拒绝存在单位根的假设,即lnK、lnL存在单位根;序列经过一阶差分后,在5%显著性水平下拒绝存在单位根的假设,说明lnK、lnL为一阶单整。

2.面板数据的协整检验

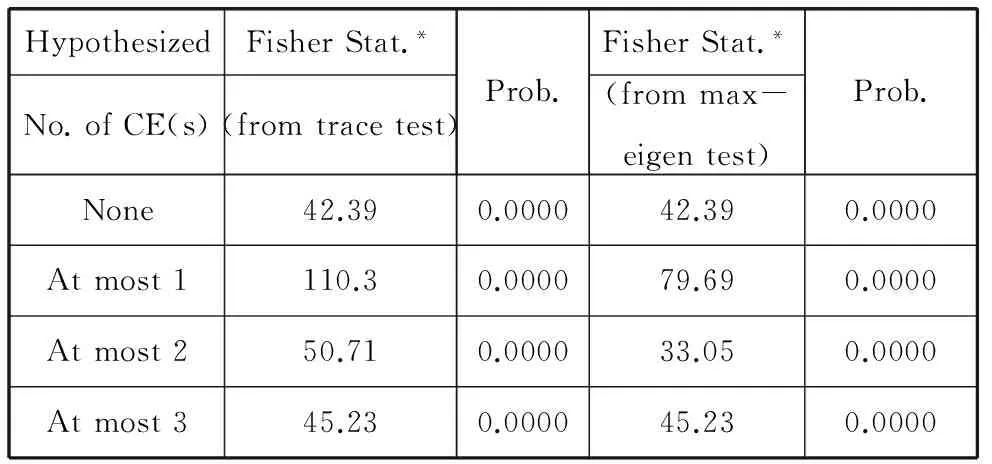

采用KAO提出的统计量来判断lnY、LnK、lnL和lnH之间是否存在协整关系,KAO检验的结果如表2所示,表明lnY、LnK、lnL和lnH之间存在均衡稳定关系,Johansen检验结果如表3所示,表明lnY、LnK、lnL、lnH之间存在协整关系,各省的生产要素投入与经济增长的关系与中部地区一致。

表2 KAO协整检验结果

表3 Johansen面板协整检验结果

3.面板数据模型的选择

根据模型参数的不同假设,可有不同类型的面板数据模型,包括无个体影响的不变系数模型、变截距模型、变系数模型[17]。我们经常先采用F检验决定选用混合模型还是固定效应模型,然后用赫斯曼检验确定建立随机效应模型还是固定效应模型。F检验的原假设为: 模型为混合回归模型,备择假设模型为个体固定效应模型,得到的检验结果为:

SEEr为混合回归模型的残差平方和,SEEu为个体固定效应模型的残差平方和。

F*(577)=2.33 检验统计量F1为: S1、 S2、S3分别为变系数模型、变截距模型和无个体影响的不变系数模型估计后的残差平方和。 通过模型估计可得:S3=1.687526102,S2=0.537407854,S1=0.33798666。在模型中N=6, 根据Likelihood Ration检验和赫斯曼检验的结果见4,在0.05的显著水上拒绝随机效应的假设,所以面板数据模型选择固定影响的系数模型。 表4 Likelihood Ration检验和赫斯曼检验结果 4.模型形式以及结果分析 设定面板数据的模型如下: LnYit=α1+α1i+β1ilnKit(-1)+γ1ilnLit(-1)+ωlnH+uit (4) 其中α1表示中部地区的平均常数项;α1i表示中部地区六省的差异常数项;β1i表示固定资本投入的变量系数,其意味着固定资本增长1%时经济增长的百分比,γ1i表示劳动力资本投入的变量系数,其意味着劳动力资本增长1%时经济增长的百分比,ωit表示科技投入的变量系数,其意味着科技投入增长1%时经济增长的百分比。对公式(4)进行估计得到:α1=-28.1713436,α1i、β1i、γ1i、ω1t的值如表5所示。 表5 面板数据分析结果 从表5可以看出,模型的总体拟合优度为R2=0.9979,说明拟合效果很好,所设计的经济模型具有科学性,符合实际情况;F=1131.90334,所有的P<0.001,说明模型整体的显著性很好,即利用面板数据模型对于每个省份进行的整体估计与所获取的数据吻合度较好。 1.结论 由表5的面板数据分析结果可以看出,湖北省在中部地区的劳动力资本投入系数最大,当湖北省就业人数增加1%时能促进经济增长9.24%;河南省在中部地区的固定资本投入系数最大,当固定资本投资增加1%能促进经济增长0.3638%;同时河南省在中部地区的科技投入系数也是最大,当科技投入增加1%时能促进经济增长0.3810%。 劳动力投入对经济增长的影响程度大于其他因两种因素,表明中部地区的劳动力投入对经济增长的贡献最大。而劳动力投入对经济增长影响相对较大的地区为河南省和湖北省,劳动力资本投入增加对河南省的经济增长产生了负效应,表明河南省的经济增长过分依赖劳动力投入,急需优化人力资本结构,在今后的经济调整中一定要注重劳动力的分配;劳动力资本的投入对湖北省的影响在中部地区最为明显,表明湖北省在调节劳动力资本分配方面更为合理。 固定资本投入的增加对经济增长的促进全为正,表明固定资本投入对于中部地区经济增长十分重要,而目前的情况是中部地区整体缺乏固定资本投入。此外固定资本投入对河南省的经济增长影响相对于其他省份是最大的,固定资本投入变量系数大于劳动力资本投入的变量系数,表明增加固定资本投入对于促进经济增长的作用更加明显;湖北省与湖南省增加固定资本投入变量系数处于较高水平,山西省和江西省较低,而安徽省固定资本带动经济增长比率最低。 科技投入对中部六省经济增长的促进作用整体偏低,但影响最大的是河南省,表明在这个时间段内河南省对科技方面的投入更大程度上促进了经济的增长;湖北省、湖南省、山西省的影响较小;影响最小的是江西省,出现了负值,表明江西省科技投入不合理,急需调整优化。 2.发展对策 总体而言,中部地区不能单纯依靠增加劳动力投入和固定资本投入来促进经济增长,为了实现中部地区长期稳定高速的经济增长,必须大力推进科技创新,加大科技投资力度,合理分配科技投入比例,保证一定的科研产出。首先,要建立科学高效的机制引导高校、科研单位与企业之间的人才交流与技术互动,同时要建立完善的科研经费使用制度以及监督机制,保障科技投入的效益,充分发挥科技进步对经济的推动作用。其次,面对中国经济的“新常态”,中部地区必须加快产业结构升级,剔除“坏”企业,给予“好”企业一定的优惠政策,走“大众创业,万众创新”的新型道路。最后,中部地区要拧成一股绳,积极采取区内合作,不能只顾各自的利益,必须从整体的长远利益出发使各省齐头并进。 中部地区有2亿左右的农民,让这些农民富起来也是中部地区的另一个重要任务。加快中部地区的城镇化进程,着重发展城市圈经济建设,吸引更多的人力、物资进入本地区,形成集聚效应;同时必须发展特色农业,推动新农村建设,培养更多的农业技术人员以及引进外部资金投资特色农产品行业,让广大农村迸发出新活力。 (1)河南省应该敢于走在中部六省的前列,承担起中部崛起的重任。一方面必须保证固定资本投资,扩大投资力度,加快高精尖技术产业发展,促使中原城市圈成为影响中部地区经济发展的核心区,紧跟“一带一路”的步伐,发挥交通优势以及区位优势,完善航空、高铁和高速公路等交通基础设施建设,建立影响整个中部地区乃至全国的交通运输网;另一方面河南省要加大劳动力输出的力度,让更多的接受过高等教育以及技术培养的人才走出去,为更多的创业者提供自由开放的环境,着力解决城镇、农村失业人口问题,同时作为人口输出大省一定要为外出务工人员提供就业渠道以及法律援助。 (2)对于湖北省和湖南省,一方面要充分发挥教育资源优势以及文化产业优势,扩大对外开放力度,积极与国际接轨,引导国内外各类资源汇聚中部,打造以武汉、长沙为中心的科教文化基地,为中部地区建设培养高素质人才。另一方面积极融入“长江经济带”,发挥武汉的水陆空交通枢纽优势,建立长江上游与长江三角洲沟通的桥梁,带动中上游腹地发展;同时湖南省必须积极承接珠三角地区的劳动密集型产业转移,完善外部资本引入机制。 (3)对于安徽省,应提高固定资本投入力度以及科技投入力度,为“长三角”的优质企业转移提供政策支持,促进长江、淮河流域的协同发展,并借助本省丰富的高校资源,加大科研经费投入力度,实现科研单位服务企业、企业回馈科研单位的良性科技型循环,为中部地区乃至全国提供科技支持。 (4)对于山西省和江西省必须改变以农业、能源、原材料工业为主的产业结构,结束资源粗放式开采方式,增加资源深加工的力度,延伸上下游产业链。同时江西省要以鄱阳湖生态经济区建设为龙头,结合自身的农业特色建设优质农产品输出基地以及有机食品生产基地。山西省需要从政策上给予低碳经济产业群、高新技术产业群政策支持,以加快山西省产业结构转变。 [1]林毅夫.中国经济发展要以中部地区为突破口[N].经济参考报,2003-11-32. [2] 邱晓华,郑京平,万东华.中国经济增长动力及前景分析[J].经济研究,2006,(5):4-12. [3]亚当·斯密.国民财富的性质和原因研究[M].北京:商务印书馆,1972:1-17. [4]Lucas R.E.On the mechanics of economies of economic development[J].Journal of Monetary Economics,2011,(22):3-42. [5]Rome P M.Endogenous Technological Change[J].Journal of Political Economy, 1989,14(98):71-102. [6]蔡 昉.理解中国经济发展的过去、现在和将来[J].经济研究,2013,(11):4-16. [7]胡树华.中部崛起的战略与政策研究[J].中国软科学,2005,(5):101-105. [8]汤 勇,汤腊梅.区域创业资本与经济增长关系——基于中部地区面板数据的研究[J].经济地理,2014,34(4):33-39. [9]孙红玲.中心城市发育、城市群形成与中部崛起[J].中国工业经济,2012,(11):31-43. [10]郭国峰,温军伟,孙保营.技术创新能力的影响因素介析——基于中部六省面板数据的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2007,24(9):134-143. [11]刘再起,徐艳飞.对外贸易、市场整合与地区经济增长——基于bootstrap面板因果检验[J].世界经济研究,2013,(3):22-28. [12]逯 进,周惠民.中国省域人力资本与经济增长耦合关系的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2013,(9):3-19. [13]王一鸣.经济内外失衡和宏观经济政策——对当前经济形势的几点认识[J].宏观经济管理,2007,(6):7-10. [14]张 方,陈 凯.公共投资、空间溢出效应与区域经济增长——基于2003~2013年省级面板数据[J].软科学,2016,30(1):1-4. [15]张 欢,徐康宁.基于VAR模型的外资、环境治理与经济增长研究——来自全国1992~2012年时间序列数据的证据[J].软科学,2015,29(8):9-13. [16]张 军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952~2000[J].经济研究,2004,(10):35-44. [17]高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社,2006:319-323. 10.19327/j.cnki.zuaxb.1007-1199.2016.06.002 福建师范大学) (责任编校:田 旭,马小军)

四、结论及政策建议